[注意喚起]長野市のホームページに〝偽サイト〟が出回っています

情報化が進む昨今の社会状況下、さまざまな媒体を通じてさまざまな情報が供され 社会生活の利便性が向上する一方、邪(よこしま)な考えをもって かかる情報媒体を悪用しようという輩(やから)が出現し、個人情報を盗み取ったり 悪質なサイトに誘い込もうとする事案が散見されています。

そんな中「長野市の公式サイトのコピーサイト(偽(にせ)サイト)が見つかった」との情報(報道)があり、気がかりになったところです。

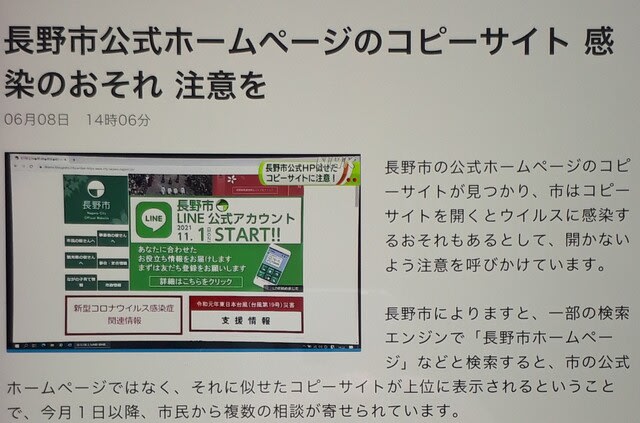

去る8日、インターネット上に 長野市の公式ホームページに酷似したコピーサイト(=偽サイト)が見つかったと 市が発表したことが伝えられました。

この偽サイトは、マイクロソフト社の検索エンジン「Bing(ビング)」で検索すると表示されるとのこと。

この「Bing」上では この偽サイトが(検索順位で)上位に表示される状態になっており、長野市に用事があって閲覧した人が「Bing」を用いて長野市のホームページと思って(思い込んで)閲覧すると、検索順位の筆頭に偽サイトがあることから いわばうっかり(偽サイトに)つながってしまうことがあるとのことです。

そのまま偽サイトと知らずにアクセスしてしまうと、ご自身のパソコンなどに不具合が起きる可能性もあることから、市は注意を呼びかけています。

[長野市からの注意喚起]

↓

長野市公式ホームページのコピーサイト(偽サイト)に注意してください - 長野市ホームページ

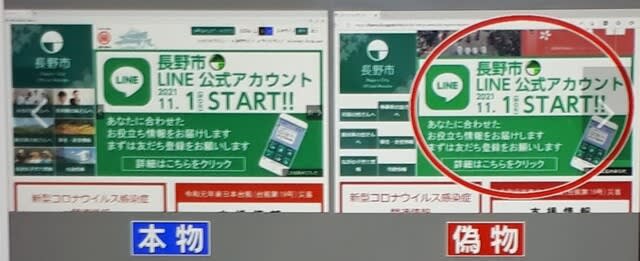

この 両方のホームページ(トップページ)は、一見的にはそっくりです。

でも「本物」は、トップページの中央部分の情報コーナー(LINEの公式アカウント開設のお知らせ→新型コロナウイルスワクチン追加接種の案内→市内で開催中の善光寺御開帳の情報)が入れ替わり立ち替わりに表示されますが、偽サイトではLINEのお知らせに固定されており、画面に動きが無いとのことです。

さらに「お知らせ」のある項目をヨク見ると、その末尾に〝謎のクエスチョンマーク〟がくっついていることも指摘されています。

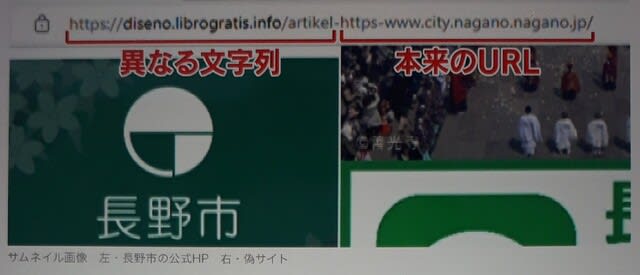

さらに決定的なのが、トップページのURLです。

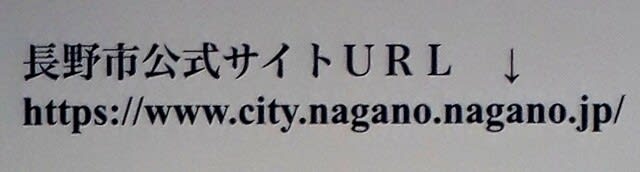

本物のURLは「https://www.city.nagano.nagano.jp」の文字列です。

ところが 偽サイトは、正規の(URLの)前に「https://diseno.librogratis.info」などの〝謎の文字列〟が加わっています。

今のところ〝実害〟は報告されていないようですが、一部の市民から「(偽サイトを)閲覧したら、コンピューターウイルス対策ソフトが反応した」との指摘も寄せられており、状況によっては ウィルス感染や個人情報の抜き取りなどの被害に及ぶ可能性も無いとはいえないところでしょう。

今後、この偽サイトが Yahoo(ヤフー)やGoogle(グーグル)などのメジャーな検索エンジン(企業)に及ぶ可能性も無いことはないことから、この際 みなさんにおかれては、長野市のホームページを検索・閲覧する際には、開いた長野市ホームページのURLなどを確認し、本物のURLであることを確認してから本編に入るようお勧めするところであります。

クリックひとつで全てが判る便利な世の中…が 故に、そこには巧みな罠(わな)が仕掛けられていることを実感させられたところでした。

◆長野市コロナ報告

6月8日(水)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/8(水) 長野市におけるコロナ感染症の発生(32人/市17719~17750例・他に1名が東京都で届出)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/749211.pdf

身近なところでSDGs ~マイクロ小水力発電~

この日(7日)、さきに公職選挙法違反で摘発された長野市議会のM元議員(既に辞職)が記者会見を行ない、一連の事実を認めると共に 公(おおやけ)の場で改めて謝罪されました。

一連の経過は残念至極、痛恨の極みであります。

私といたしましても 今回のことを重く受け止め、肝に銘ずると共に 自らをも更に律してまいりたいと改めて強く思った次第であります。

◇長野市内の水道施設にマイクロ小水力発電装置が設置される

さきの報道で、長野市内の上水道施設に「マイクロ小水力発電装置」が設置されたことが報じられ、地域内の身近な施設で自然エネルギーを活用せんとする取り組みを評価したところです。

報道によると、長野市内にある上水道施設「上野(うわの)配水池(昭和の森公園内)」に、民間事業者の手で「小水力・マイクロ水力発電」の施設(装備)が設置されました。

これは、発電設備の設置や運用を手掛けるDK-Power社(大阪府吹田市)が 長野市に対し「小水力・マイクロ水力発電」の設置を提案(要望)し、長野市が上水道施設を含む施設・敷地を賃貸する形で事業実施したのもです。

地勢的に傾斜地にある「上野配水池」の上部には それ(配水池)よりも高い位置に浄水場があることからから、水の高低差(落差)を利用して発電が可能とのこと。これに着目したDK-Power社が 長野市に(落差水の)有効活用を提案、折しもSDGsに基づく循環型社会の構築をめざす長野市が これに応える形で施設の設置を許諾したものです。

この施設が生み出す1年間の発電電力量は 約10万9,800キロワット/hで、一般家庭23世帯分/年間に相当。そういう面では僅かなものです(発電した電力は「固定価格買い取り制度(FIT)」を活用して売電/年間 約17万円)

DK-Power社は、上水道施設における(小水力)発電事業を得意としており、今回の事業においても 機器のメンテナンスは同社が受け持つ他、発電機についても(発電に使われた後も)安心して水が利用できるよう(発電機は)衛生面に配慮したものが使われているとのことです。

[参考]DK-Power社のホームページ

↓

今回の新事業について、長野市上下水道局浄水課のO課長は「水力発電の規模としては小規模な施設ではありますが、脱炭素に向けての取り組みの一つとして 環境負荷の低減に向けて貢献できるのではないかと考えています。」と述べていました。

O課長の弁のとおり、今回のマイクロ小水力発電事業、発電による成果(売電金額など)は非常に小さいものではありますが その〝着眼点〟については 今後に向け大きな成果につながることが期待されると評価するところです。

従来(旧態依然)であれば 飲料水を供給する施設で発電を行なうなど思いもしないところでしたが、それを敢えて活用しようという者(事業者)が居(お)り その提案を長野市が受け入れたこと。

これは正に〝柔軟的発想〟そのものであり、この多様性こそが、今後の ある意味で先の読めない地域社会を持続的に運営する大切な要素となり得ると思うところです。

とりわけ 今回のような「自然エネルギー」については、地域の中に数多(あまた)存在していることから、これからも かかる柔軟発想に基づき、さまざまな自然エネルギーを見つけ・活用してゆくことが期されるべきと考えます。

(これまでも本ブログで触れていますが)例えば農業用水路の流量を利用した「螺旋型(らせんがた)装置」の小水力発電の提案などもこれあり…今回の「上水道施設での小水力発電」のニュースを契機に、私たちの身近なところにある〝エネルギーの原資〟について思慮を深め、ひいては 長野市におけるSDGs社会の構築に積極的かつ多様的に取り組んでゆくべきと思いをいたしたところであります。

◆長野市コロナ報告

6月6日(月)・7日(火)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/6(月) 長野市におけるコロナ感染症の発生(17人/市17657~17673例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/749029.pdf

6/7(火) 長野市におけるコロナ感染症の発生(45人/市17674~17718例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/749069.pdf

議員辞職した松木氏、会見で謝罪し弁明

- 2022年06月07日

- 3布目裕喜雄, 議員ブログ最新情報

- 改革ながの市民ネット, 長野市政/市議会

本当に気をつけて! 山菜・タケノコ採り中の事故・遭難/不測の農業事故

時節は水無月…または夏越の月とも呼ばれ、一年でも最もイイ季節といわれています。

山々には緑が溢れ、生命の営みが一気に進み ここ長野エリアにおいても、山菜やタケノコなどの〝山の恵み〟が多くの愛好者を待つかのように成長を続けています。

そんな好季節の中ではありますが、この時期 ことさら注意してもらいたいこと…そう「山の遭難事故」について、私からも改めて注意喚起させていただきます。

この時期(時季)、ここ長野エリアにおいては 既にワラビやタラの芽などが芽吹き、私たちに山の恵みを与えてくれています。

また、とりわけ信州の山中においては「ネマガリタケ(根曲がり竹)」が自生しており、私たちに春の味覚を届けてくれます。

これら 数多(あまた)の山の恵みを求め、山々には多くの山菜愛好者が入山します。

中には 自分の領分をお持ちの方もおられ、毎年 ゞ 時期になるとザックやビクを背負って山に入ってゆかれます。

ところが、です。永年の経験に基づき 勝手知ったる山とは申せ、その日の天候や体調・また ふとした方向感覚の狂いから、遭難や滑落事故に遭(あ)うことがあり、この時期 必ずと言っていいほどニュースになるところです。

長野県内においても、春先に 山菜採りに入山した人が斜面を滑落し、重大事故となってしまった事案が報じられたり、

また 先日には「ネマガリタケ」を採りに山に入った人が迷ってしまい、警察や遭対協が出動することとなりました(この人は無事に救出される)

これらの山の事故…その主原因は〝藪(やぶ)の中で夢中になること〟ではないか と。

ご案内のとおり、この時期の山は 緑の葉が一気に覆い茂り 入る者の視界を妨げます。そのうえ、山菜やネマガリタケは藪(やぶ)に紛(まぎ)れて自生していることから 人は地面に目をこらし、夢中になって1本でも余計に採(と)ってやろうと、そっちにばかり集中し、その成り行きによっては 山中で迷ってしまったりするようです。

また、無理をして収穫しようとする余り 危険な崖(がけ)に立ち入ったり、急な斜面を登り下りしようとして足を滑らせ 大事(おおごと)につながることも

かくいう私も、以前に 志賀高原の「カヤノ平」に連れてっもらい、そこでネマガリタケ採りにトライしましたが、15分もしないうちに同伴者から「オーイ、どこに行くんだ!?」と声をかけられ ハタと周囲を見れば、とんでもない方に進んでいたことがありました。

自分では真っ直ぐ進んでいるつもりでしたが、実際にはあさっての方へ…このまま進んだら違う沢に行ってしまったゾと告げられ 肝を冷やしたものでした。

この他にも、例えばクマと遭遇したり 沢に落ちたりなど、自然界は 人智を超えた未知なる出来事が待ち受けているもの…私たちは 豊かな山の恵みと引き換えに、さまざまなリスクをも受け入れなければならないことを承知のうえで その山懐(やまふところ)に飛び込まなければなりません。

と いうことで、既にグリーンシーズンはスタートしていますが、愛好者の方々におかれては、改めて注意喚起していただき 慣れた山だからこそ気をつけてほしいとホントに思うところです。

あと…収穫を独り占めしようと(その気持ちはヨク解(わか)りますが) 独りで入山すること、できれば これも避けた方がイイかと。

「ケータイ持ってりゃ大丈夫。」とも言われますが、不測の事故で自ら発信できない事態に陥ったとき=生命に危険が及んだとき は、いくらケータイ持っていても(GPS位置情報以外は)自身を守ってはくれません。

やはり 最低限のバディ(2人一組)を組んで入山すべきことを 改めて勧めるところです。

他方 この時期〝不測の事故〟といえば、農作業中の事故についても注意していただきたいと 声を大にするところです。

農水省調べの「産業別就業人口10万人当たりの死亡事故発生件数」によると、数多(あまた)ある産業の中でも 農業に携わる人が死亡する事故率が突出して高いことが報告されています。

これは、他の産業に比べ ヘルメットや防具などの装備が手薄であることや、いわば経験値に基づく作業が多いことから 慣れや油断によって思わぬ事故に遭うケースが意外に多いことが要因として挙げられているとのことです。

特に 脚立などの高所からの転落事故が多いことが「日本農業新聞」でも報じられており「たかが脚立作業 されど高所作業」との〝高所作業の危険〟を再認識させられるところであります。

農業(での事故)では この他にも、斜面での耕作・消毒機械(車両)の転倒(投げ出されによる下敷き)や 回転刃のある農機機械の巻き込まれなど、他の産業に比して農業には危険がイッパイとの認識を新たにさせられます。

で、これら「思わぬ(不測の)事故」を総じて評せば〝高齢化〟との分析は避けて通れないか、とも。

若い頃は 山野を駆けるが如く闊歩(かっぽ)できた御仁も、あたかも牛若丸の如く脚立を上り下りできた御仁も 寄る年波には勝てないところでありましょう。

そのこと(自らの年齢を自覚しないこと)が 転倒や滑落・落下につながるとすれば、ここはひとつ 自分の年齢や体力低下を改めて自覚し「決して無理をしない」を心がけるべきと思うところです。

当事者の方々におかれては、残念かつ忸怩たるところではありますが そこはひとつ〝年相応〟の判断基準に立って、現役時代の3割減くらいの心地で諸事に向き合うことが 結果として御身を守ってくれることにつながると存ずるところです。

怪我や事故は その殆(ほとん)どが自己責任、ましてや「痛いのは自分もち」なのですから。

◆長野市コロナ報告

6月5日(日)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/5(日) 長野市におけるコロナ感染症の発生(27人/市17630~17656例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748988.pdf

災害時の「タイムライン」の重要性を再認識 =東大松尾教授による防災セミナー=

この日(4日)、長野地域連携中枢都市(長野市・須坂市・千曲市・坂城町・小布施町・高山村・信濃町・小川村・飯綱町)の合同研修会として、東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター 客員教授で、さきの令和元年東日本台風に際し「長野市長沼地区復興対策企画委員会 特別顧問」に就任されている 松尾一郎氏を講師に招き「様々な災害から『家族とあなた』を守るタイムラインとは?」の表題で『長野地域防災セミナー』が行なわれ、聴講させていただきました。

「タイムライン」とは、災害の発生を前提に 防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で「いつ・誰が・何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画(防災行動計画)です。

松尾教授は 多年に亘る防災に関する研究経験を基(もと)に「タイムライン」の重要性…とりわけ家族や地域におけるタイムラインが 地域社会生活に欠かざる要件であると強調されていました。

と いうのも、近年 大規模災害につながる多雨や台風などの異常気象が頻発していること、また〝地震列島〟ともいわれる我が国においては いつなんどき地震に見舞われても不思議でない地勢にあり、そういう点でも 日頃からの災害への備え=災害が起きるという前提で(災害発生時に)慌てずに 予(あらかじ)め決めておいた手順(タイムライン)に従って行動することが最も重要である、ということであります。

そのうえで松尾教授は、今の 地域住民の防災への意識を踏まえ「Wake Up Call!(目を覚ませ!)」と強調されていました。

昨今の地球環境(温暖化など)の変化ぶり(悪化ぶり)は、これまでの私たちの常識を はるかに凌駕(りょうが)しており、私たちは(タイムラインの定義でもある)「災害はいつでも起こり得る」を前提に社会生活に臨むべきで、まさに〝目を覚まさなければならない時期にある〟とのことでありました。

しかし 併せて松尾教授は「(防災計画について)市民レベルでは そんなに大げさに構える必要はありません。とにかく、日ごろ何ごとも無いとき(平常時)から 防災(タイムライン)について、家族や地域で話し合い 決めごとをハッキリさせておくこと、このことだけで 絶対に守らなければならない「人の命」が、かなりの確率で守ることができます。」と語りかけてくださいました。

そのうえで松尾教授は、私たちに4つの提言をしてくださいました。

1,「この先」を見越して、例えば千曲川沿線の地域全体で「流域防災体制」を強化する

2,家族~自治会~市町村~流域に至る「コミュニティータイムライン」による〝避難行動の連動〟の構築

3,災害復興は 単なる復旧に止(とど)めず、まちづくりと防災を一体で考える「防災まちづくり」の視点

4,各々(おのおの)が暮らす地域には、何らかのリスクが内在していることを共通認識できる「リスクシェアリング(危機感共有)」の社会をめざす

とのことでありました。

ところで 講演の中で松尾教授が、タイムライン作成の ある意味でのリスクとして「高齢者の避難の難しさ」に触れられ、私はそれを聞き これ(高齢者に関する避難の課題)は、そのまま 障がい者や幼子などの「社会的弱者」に当てはまるのでは、と思い致しました。

イザというとき、走れる人は早く(速く)避難できるけれど、走れない人 もっといえば歩けない人はどうなるのか、また 避難行動を即座に理解できない人はどうなるのか など、多様な社会構成の中にあっては「タイムライン」を一括(ひとくく)りにするべきではなく、その人その人の状況に合わせた「マイ タイムライン」を取り決めておくべきでしょう。

この日のセミナーは、松尾教授の訥々(とつとつ)とした語り口も相まって 私たちの心も染み入る有意義なものになりました。

私たちは今後も「災害は起こり得る」を前提に、さまざまな事案(事象)に臨んでゆくべき自覚を新たにしたひとときでありました。

◆長野市コロナ報告

6月4日(土)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/4(土) 長野市におけるコロナ感染症の発生(36人/市17594~17629例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748982.pdf

世界的な流通事情の変化→地域の農林水産業へも諸影響が

既に3ヶ月となんなんとする ロシアによるウクライナ軍事侵攻は、単なる2国間の争議に止(とど)まらず さまざまな方面にさまざまな影響を与えるに至っています。

蛮国ロシアへの制裁に伴う、原油や木材/天然ガスなどの資源の禁輸・サケ マス等の魚介類や小麦等の農産品などの食料(原料)の禁輸や(水産物の)操業交渉の難航など、ロシアの経済活動を封じ込めるための直接的な政策はもとより 関連する周辺国との輸出入の停滞や難航により、私たちの社会生活にも影響が及ぼされています。

これらの制裁措置は 当然かつ止むを得ないものでありますが、それ(ロシア制裁)に伴う物資の輸出入の状況変化については 私たち自身も予断なきものとして受け止めなければならないところです。

そんな中、長野県内ニュースで「長野県特産の『信州サーモン』の稚魚が、例年より多くの出荷量を数える」旨が報じられ、これは ひいては光明(こうみょう)になるのではと感じました。

報道によると、安曇野市にある長野県の水産試験場で ニジマスと北ヨーロッパ原産のブラウントラウトを掛け合わせ開発された養殖魚『信州サーモン』の稚魚の出荷が始まったとのこと。

今年で19年目になる『信州サーモン』の稚魚の出荷量、ここのところ コロナ禍で外食需要の落ち込みにより低迷していたものが一転、今年は過去最高に近い40万匹の出荷を目指しているとのことです。

これは、ロシアが招いた海外摩擦により 世界的な〝サケ・マス不足(価格高騰)〟が一因となり、自国産の食材が求められるようになった中 需要が増えたと思われます。

そのうえで この『信州サーモン』、単なる 海外のサケ・マスの〝代用〟に止(とど)まらず、その品質(味覚・食感)も大きく秀でていることが〝証明〟され、それも需要↑の要因となっているようです。

と いうのも、さきに訪日したアメリカのバイデン大統領を迎えた晩餐のメニューの一品として『信州サーモン』のムニエルが供され、日米両首脳が共に舌鼓を打ったことが報じられたのです。

特に バイデン大統領がサーモンをお好きとのことで、その食通を満足させるために厳選された食材に『信州サーモン』が選ばれたことは、まさに大きな評価に値するものでしょう。

この ロシアを巡る魚介類(サケ・マス)の変化…県内の関係者においては これをピンチの中に巡ってきたチャンスと捉え、この際は 安定供給と品質の更なる向上に努め、海外に頼らない〝サーモンの地産地消〟をぜひ実現してほしいと期待を寄せるところです。

他方、わが国の稲作などの圃場における農業についても じわじわと変化の兆しが起きていることが報じられています。

農林水産省による 2022年産の主食用米の作付面積調査によると、37道府県が 前年実績から(作付面積を)減らす意向である調査結果を発表したことが報じられています。

これは コロナ禍でのコメ消費の減少影響の他、ロシアのウクライナ軍事侵攻に伴う穀物価格の上昇→世界的な穀物価格の高騰をにらみ これまでの稲作一本から 飼料用米や麦・大豆などへ転換する動きが加速する可能性を示しているとのことです。

「風が吹けば~」の諺(ことわざ)ではありませんが、遠い海外での争議が わが国…もっといえば身近な産業にまで影響を及ぼす状況となっています。

とりわけ 私たちの食生活に影響する農林水産業については、この際 海外依存度を少しでも減らし、自分たちの胃袋は自分たちで満たせるよう 改めて努力してゆくべきではないかと思いをいたしたところです。

また…最近になって、市域内の幹線道路を 多くの木材を積んだ運搬車両が通行するのを目にします。

(写真は資料)

このことについても、自国産の材木の移出が進んでいるのかな…と思いながら注視しているものですが、いずれにしても 日本に内在する数多の〝資源〟を有効活用すべき時期に来ていると 併せ実感したところであります。

◆長野市コロナ報告

6月2日(木)・3日(金)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/2(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生(41人/市17507~17547例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748867.pdf

6/3(金) 長野市におけるコロナ感染症の発生(46人/市17548~17593例・他に4人が東京都で届出)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748934.pdf

・

世界的な流通事情の変化→地域の農林水産業へも諸影響が

既に3ヶ月となんなんとする ロシアによるウクライナ軍事侵攻は、単なる2国間の争議に止(とど)まらず さまざまな方面にさまざまな影響を与えるに至っています。

蛮国ロシアへの制裁に伴う、原油や木材/天然ガスなどの資源の禁輸・サケ マス等の魚介類や小麦等の農産品などの食料(原料)の禁輸や(水産物の)操業交渉の難航など、ロシアの経済活動を封じ込めるための直接的な政策はもとより 関連する周辺国との輸出入の停滞や難航により、私たちの社会生活にも影響が及ぼされています。

これらの制裁措置は 当然かつ止むを得ないものでありますが、それ(ロシア制裁)に伴う物資の輸出入の状況変化については 私たち自身も予断なきものとして受け止めなければならないところです。

そんな中、長野県内ニュースで「長野県特産の『信州サーモン』の稚魚が、例年より多くの出荷量を数える」旨が報じられ、これは ひいては光明(こうみょう)になるのではと感じました。

報道によると、安曇野市にある長野県の水産試験場で ニジマスと北ヨーロッパ原産のブラウントラウトを掛け合わせ開発された養殖魚『信州サーモン』の稚魚の出荷が始まったとのこと。

今年で19年目になる『信州サーモン』の稚魚の出荷量、ここのところ コロナ禍で外食需要の落ち込みにより低迷していたものが一転、今年は過去最高に近い40万匹の出荷を目指しているとのことです。

これは、ロシアが招いた海外摩擦により 世界的な〝サケ・マス不足(価格高騰)〟が一因となり、自国産の食材が求められるようになった中 需要が増えたと思われます。

そのうえで この『信州サーモン』、単なる 海外のサケ・マスの〝代用〟に止(とど)まらず、その品質(味覚・食感)も大きく秀でていることが〝証明〟され、それも需要↑の要因となっているようです。

と いうのも、さきに訪日したアメリカのバイデン大統領を迎えた晩餐のメニューの一品として『信州サーモン』のムニエルが供され、日米両首脳が共に舌鼓を打ったことが報じられたのです。

特に バイデン大統領がサーモンをお好きとのことで、その食通を満足させるために厳選された食材に『信州サーモン』が選ばれたことは、まさに大きな評価に値するものでしょう。

この ロシアを巡る魚介類(サケ・マス)の変化…県内の関係者においては これをピンチの中に巡ってきたチャンスと捉え、この際は 安定供給と品質の更なる向上に努め、海外に頼らない〝サーモンの地産地消〟をぜひ実現してほしいと期待を寄せるところです。

他方、わが国の稲作などの圃場における農業についても じわじわと変化の兆しが起きていることが報じられています。

農林水産省による 2022年産の主食用米の作付面積調査によると、37道府県が 前年実績から(作付面積を)減らす意向である調査結果を発表したことが報じられています。

これは コロナ禍でのコメ消費の減少影響の他、ロシアのウクライナ軍事侵攻に伴う穀物価格の上昇→世界的な穀物価格の高騰をにらみ これまでの稲作一本から 飼料用米や麦・大豆などへ転換する動きが加速する可能性を示しているとのことです。

「風が吹けば~」の諺(ことわざ)ではありませんが、遠い海外での争議が わが国…もっといえば身近な産業にまで影響を及ぼす状況となっています。

とりわけ 私たちの食生活に影響する農林水産業については、この際 海外依存度を少しでも減らし、自分たちの胃袋は自分たちで満たせるよう 改めて努力してゆくべきではないかと思いをいたしたところです。

また…最近になって、市域内の幹線道路を 多くの木材を積んだ運搬車両が通行するのを目にします。

(写真は資料)

このことについても、自国産の材木の移出が進んでいるのかな…と思いながら注視しているものですが、いずれにしても 日本に内在する数多の〝資源〟を有効活用すべき時期に来ていると 併せ実感したところであります。

◆長野市コロナ報告

6月2日(木)・3日(金)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/2(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生(41人/市17507~17547例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748867.pdf

6/3(金) 長野市におけるコロナ感染症の発生(46人/市17548~17593例・他に4人が東京都で届出)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748934.pdf

・

地域福祉を突き詰めて考える活動「Gota」

この日(1日)午後に 市役所第一庁舎の1Fを歩いていると「あれ?クラノさん!」と声をかけられました。

振り返ると、以前から親好のある青年グループです。

「今日はどうしたの?」と問うと、かねてから長野市内の障がい者福祉施設に内在する課題などについて質問を寄せていたのに対し この日は担当職員が揃って回答(意見交換)するとのこと。

彼らの活動に注目していた私は、この間 予定が無かったことから傍聴させてもらうことにしました。

彼らのグループ名(企業名)は「Gota(ゴタ)」。

障がい者福祉施設との取引などを通じて、最終的には障がい者福祉の向上・もっといえば 障がい者自身の生活や社会環境の向上を期して活動する 個性あふれる青年グループです。

そんな彼らは、今の長野市における障がい者福祉事業に独自のメスを入れ 彼らの視点から見えてきた諸課題・諸問題について市行政に提起しています。

「Gota」のリーダーでもあるMくんは、常に 現場目線・当事者(障がい者)目線に立って、長野市の障がい者福祉事業に向き合い、そこから見えてくる課題や ときに矛盾点について切り込んでおり、そしてそれ(Mくん/Gota目線)による問題提起は ときに行政の〝立場論〟とかみ合わないことがしばしばでありますが、そのこと(かみ合わなさ)が 余計に今の福祉行政の矛盾点を炙(あぶ)り出す成果を導き出しています。

例えば 障がい者施設に設置された備品(高額備品)について、それが本来の役割を果たさないまま いわば放置されてきた実態について指摘し、それを看過してきた施設の体制 もっといえば職員意識の形骸化(マンネリ化)について問題提起しています。

また、長野市の障がい者福祉事業の多くを担う社会福祉法人の施設運営における諸課題(諸問題)について 利用者さんとの〝心の交流〟を深めたうえで現場の状況を訊き、運営側(法人側)が決して表(おもて)に出さない実態を炙り出し、具体的事例をもって強く指摘しています。

その(具体的)内容については後日に譲ることとしますが、施設(社会福祉法人)の いわば風通しの悪い運営体質・職員による課題の隠蔽体質・職員による ときに虐待に該当するのではないかと思われる利用者さんへの接し方等々、表面的には見えない(見せない)運営実態(問題)の数々が 長年に亘る現場の見聞や利用者さんとの心の交流によって露見していると(出席者に)伝えていました。

さらに…これは Mくんらが障がい者支援の目的の柱に据えているものですが、障がい者就労の「工賃アップ」について。

現行の制度上では 時給100円にも満たない時給(工賃)の低劣さに強い警鐘を鳴らし、障がい者の自立支援を謳(うた)う関係機関であるならば あらゆる創意工夫を講じ、1円でも高い工賃が支給されるよう(各施設は)あらゆる努力を講じるべきではないか。

Mくん率いる「Gota」は、本来の障がい者福祉事業は 障がい者の社会生活向上のためにあるものであり、そのために関係者は あくまで真の障がい者支援の視点をもって、ときに立場を超え ときに柔軟かつ積極的に事(こと)に当たるべきと、いわば障がい者支援を突き詰めた姿勢で問題提起を行なっています。

しかし残念ながら、この日の回答は「立場」を超えたものではありませんでした。

社会福祉法人の運営や備品の管理については 基本的には各団体の裁量に委ねられており、それが関係法令や基準を逸脱したものでなければ (行政は)それ以上立ち入ることはできない。

利用者さんの工賃については それは関係法令の範囲内であり、(工賃の低劣さについての)問題意識は共有するものの そのこと(工賃アップ)自体をことさら指導する立場にはない。

私は傍聴していて、Mくん(Gota)と市(職員)との話しの乖離(かみ合わなさ)を実感し、この乖離こそが 今の障がい者支援の問題(点)を象徴しているのでは…と 併せ実感したものでした。

以前、Mくんは 語気を強めながら言いました。

「何のため(誰のため)の障がい者支援だ。」と。

今の障がい者支援(施策・事業)は、障がい者の社会生活向上のためにあるのではなく、障がい者支援制度や施設運営を維持するためにあるのではないか。

そもそも障がい者福祉施設運営は 利用者さんが居てくれるから成り立つものであるのに、あたかも施設(職員)が 利用者さんを使ってやっているとの〝主従逆転〟のうえに成り立っているのではないか。

ホテルのフロント係が 来訪客の所作に難癖をつけるような運営(言動)が、いわば公然と行なわれているようなことは一般常識では考えられないが ここ(障がい者福祉施設)ではまかり通っている実態がある。

そんな〝非常識が常識になっている実態〟は、何が何でも打ち破らなければならない。

一縷(いちる)の光明として、この日は「福祉監査」の部署の職員が主な対応に当たったことから、社会福祉法人における いわば不適切運営に該当するのではないかとの指摘の部分については調査を行なう旨の回答があり、その点では「半歩前進」の感でありました。

この日のやり取りを踏まえ、Mくん率いる「Gota」としては こちら側(Gota側)としても 行政や関係者側の〝縦割り〟を斟酌(しんしゃく)したうえで、問うてゆく課題に応じて(対応を求める)先方を吟味(選択)し、そのことで より〝かみ合った議論〟を深めてゆくことで一致していました。

私の立場においても、Mくん率いる「Gota」のめざす目的に共感したうえで、協力を惜しまないことを伝えたところです。

障がい者支援。

この取り組みは、今後の超高齢社会全体の支援にもつながる 非常に大きなプロジェクトにもなり得ると実感し 彼らと手を振り別れたところです。

地域福祉を突き詰めて考える活動「Gota」

この日(1日)午後に 市役所第一庁舎の1Fを歩いていると「あれ?クラノさん!」と声をかけられました。

振り返ると、以前から親好のある青年グループです。

「今日はどうしたの?」と問うと、かねてから長野市内の障がい者福祉施設に内在する課題などについて質問を寄せていたのに対し この日は担当職員が揃って回答(意見交換)するとのこと。

彼らの活動に注目していた私は、この間 予定が無かったことから傍聴させてもらうことにしました。

彼らのグループ名(企業名)は「Gota(ゴタ)」。

障がい者福祉施設との取引などを通じて、最終的には障がい者福祉の向上・もっといえば 障がい者自身の生活や社会環境の向上を期して活動する 個性あふれる青年グループです。

そんな彼らは、今の長野市における障がい者福祉事業に独自のメスを入れ 彼らの視点から見えてきた諸課題・諸問題について市行政に提起しています。

「Gota」のリーダーでもあるMくんは、常に 現場目線・当事者(障がい者)目線に立って、長野市の障がい者福祉事業に向き合い、そこから見えてくる課題や ときに矛盾点について切り込んでおり、そしてそれ(Mくん/Gota目線)による問題提起は ときに行政の〝立場論〟とかみ合わないことがしばしばでありますが、そのこと(かみ合わなさ)が 余計に今の福祉行政の矛盾点を炙(あぶ)り出す成果を導き出しています。

例えば 障がい者施設に設置された備品(高額備品)について、それが本来の役割を果たさないまま いわば放置されてきた実態について指摘し、それを看過してきた施設の体制 もっといえば職員意識の形骸化(マンネリ化)について問題提起しています。

また、長野市の障がい者福祉事業の多くを担う社会福祉法人の施設運営における諸課題(諸問題)について 利用者さんとの〝心の交流〟を深めたうえで現場の状況を訊き、運営側(法人側)が決して表(おもて)に出さない実態を炙り出し、具体的事例をもって強く指摘しています。

その(具体的)内容については後日に譲ることとしますが、施設(社会福祉法人)の いわば風通しの悪い運営体質・職員による課題の隠蔽体質・職員による ときに虐待に該当するのではないかと思われる利用者さんへの接し方等々、表面的には見えない(見せない)運営実態(問題)の数々が 長年に亘る現場の見聞や利用者さんとの心の交流によって露見していると(出席者に)伝えていました。

さらに…これは Mくんらが障がい者支援の目的の柱に据えているものですが、障がい者就労の「工賃アップ」について。

現行の制度上では 時給100円にも満たない時給(工賃)の低劣さに強い警鐘を鳴らし、障がい者の自立支援を謳(うた)う関係機関であるならば あらゆる創意工夫を講じ、1円でも高い工賃が支給されるよう(各施設は)あらゆる努力を講じるべきではないか。

Mくん率いる「Gota」は、本来の障がい者福祉事業は 障がい者の社会生活向上のためにあるものであり、そのために関係者は あくまで真の障がい者支援の視点をもって、ときに立場を超え ときに柔軟かつ積極的に事(こと)に当たるべきと、いわば障がい者支援を突き詰めた姿勢で問題提起を行なっています。

しかし残念ながら、この日の回答は「立場」を超えたものではありませんでした。

社会福祉法人の運営や備品の管理については 基本的には各団体の裁量に委ねられており、それが関係法令や基準を逸脱したものでなければ (行政は)それ以上立ち入ることはできない。

利用者さんの工賃については それは関係法令の範囲内であり、(工賃の低劣さについての)問題意識は共有するものの そのこと(工賃アップ)自体をことさら指導する立場にはない。

私は傍聴していて、Mくん(Gota)と市(職員)との話しの乖離(かみ合わなさ)を実感し、この乖離こそが 今の障がい者支援の問題(点)を象徴しているのでは…と 併せ実感したものでした。

以前、Mくんは 語気を強めながら言いました。

「何のため(誰のため)の障がい者支援だ。」と。

今の障がい者支援(施策・事業)は、障がい者の社会生活向上のためにあるのではなく、障がい者支援制度や施設運営を維持するためにあるのではないか。

そもそも障がい者福祉施設運営は 利用者さんが居てくれるから成り立つものであるのに、あたかも施設(職員)が 利用者さんを使ってやっているとの〝主従逆転〟のうえに成り立っているのではないか。

ホテルのフロント係が 来訪客の所作に難癖をつけるような運営(言動)が、いわば公然と行なわれているようなことは一般常識では考えられないが ここ(障がい者福祉施設)ではまかり通っている実態がある。

そんな〝非常識が常識になっている実態〟は、何が何でも打ち破らなければならない。

一縷(いちる)の光明として、この日は「福祉監査」の部署の職員が主な対応に当たったことから、社会福祉法人における いわば不適切運営に該当するのではないかとの指摘の部分については調査を行なう旨の回答があり、その点では「半歩前進」の感でありました。

この日のやり取りを踏まえ、Mくん率いる「Gota」としては こちら側(Gota側)としても 行政や関係者側の〝縦割り〟を斟酌(しんしゃく)したうえで、問うてゆく課題に応じて(対応を求める)先方を吟味(選択)し、そのことで より〝かみ合った議論〟を深めてゆくことで一致していました。

私の立場においても、Mくん率いる「Gota」のめざす目的に共感したうえで、協力を惜しまないことを伝えたところです。

障がい者支援。

この取り組みは、今後の超高齢社会全体の支援にもつながる 非常に大きなプロジェクトにもなり得ると実感し 彼らと手を振り別れたところです。