5月3日は「憲法記念日」です。

昭和21年11月に公布された『日本国憲法』は、その後の審議を経て 翌年5月3日に施行されることとなりました。

その後、新憲法に基づく新たな国にふさわしい祝日を定めるために「国民の祝日に関する法律」の審議が行われ「5月3日を憲法記念日とする」とする法案が可決され、その(祝日の)趣旨は「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期待する」とされています。

あれから七十有余年…わが国は この憲法の下で戦後の混乱期を歩み、平和社会を堅持しながら(戦後)復興を果たし現在に至っています。

今や、約300万人もの国民の尊い生命を奪うこととなった第二次世界大戦は遠い過去の出来事として語られるほどに、私たちは平和を享受(甘受)しながら日々の社会生活を送っています。が、それもこれも「日本国憲法」という〝平和の傘〟に守られているから と申せましょう。

ところが、ここ数年の社会情勢不安に伴い とりわけ今年(の憲法記念日)は「改憲vs護憲」の議論(意見主張)が百出する状況となっていることが伝えられ、私も憂慮の念を抱く者の一人であります。

ここのところの議論の第一は、新型コロナウィルス感染拡大に伴う「緊急事態条項(国家緊急権)」の創設の是非でありましょう。

同条項は、コロナ禍の蔓延などの〝国家的危機〟に際し 国民の行動の制限などの、いわば国家(政治)が強制力をもって危機を脱するするべきとの考え方で「大規模災害や外国からの侵攻に対処するために 権力分立を一時停止して政府に権限を集中させる」というものです。

このことに対し、日本弁護士連合会(日弁連)は「同条項は、国民の基本的人権に特殊な制限を加えることを眼目とするものであり、非常事態における例外的措置とはいえ 立憲主義による人権尊重という憲法の基本理念とは相反する危険な制度である。」と断じており、私もこの意見に同意する者の一人です。

さらに日弁連は「往々にして国家権力により緊急事態条項が濫用され かつ一時的なものにとどまらない事態となることは歴史が示しているところである。大規模災害等への対応を理由とした緊急事態条項に該当する事案の対応は、現行法の解釈の範囲内で充分に対応可能であるから(緊急事態条項)は不必要である」と結んでいます。

さらに 今年(の憲法記念日)は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻という「現実の脅威」に世界が直面する中、日本国憲法の位置づけ(内容)について「改憲vs護憲」が激しく主張を展開する様相となっています。

改憲派の方々は、そもそも現行の日本国憲法は かつてGHQ(連合国軍総司令部)が、日本の無力化を狙って草案を練り 日本側がそれを受け入れて作られたものであること・憲法に「自衛隊」の存在を明記すべきこと・ロシアの一方的なウクライナへの軍事侵攻を目(ま)の当たりにした今、日本国憲法の第9条に明記されている「戦力の不保持」や「専守防衛」には限界があるのではないか、と訴えます。

改憲論者は「そもそも「専守防衛」とは、日本からの先制攻撃は原則禁止で 相手から武力攻撃を受けたときに自衛のための必要最小限にはじめて防衛力を行使できるもので、これが〝戦争状態〟の中で遵守するのは非現実的である。」と述べています。

そのうえで「例えば 現下ウクライナ情勢に「専守防衛」を当てはめれば「ロシアへの反撃を必要最小限に留める」ということにもなり、その(専守防衛の)範囲に自衛隊の行動を止(とど)めれば それは直ちに敗走につながり、もって国民の生命財産を守ることができなくなる」と強弁しています。

・・・・・。

一見、かかる改憲論者の方々の主張は〝国を守る〟という大義に立って 正当の上にいるように感じられます。

しかし、私(だけではない)は この論理に強い疑問と憂慮を禁じ得ません。

コロナ禍を理由とした「緊急事態条項」については、そもそも それ以前に、感染拡大防止を実行すべき厚生労働省や外務省マターの施策の不備が それ(蔓延)を招いたものであり、そのこと(コロナ禍)を端緒に 一気に全ての緊急事態に当てはめることには無理があり いわば〝議論のすり変え(過ぎた拡大解釈)〟ではないか。

識者は「ウクライナ情勢を理由に憲法9条を見直すことは、事(こと)によっては 日本が同盟国として踏み込んだ軍事的な役割を担うことになりかねず、それは即ち〝自衛隊の戦争参加〟につながることなるのではないか。」

「自衛隊が いわゆる〝軍隊〟と違うのは、集団的自衛権を行使せず 海外で武力行使しないといった原則を持つからです。わが国が あの悲惨な戦争への反省に立って憲法に記した「不戦の誓い」を具体的に支えるものが『憲法9条』なのに、それを変えれば 戦後日本の恒久平和への「軸」が揺らぐことになってしまうのではないか。」と延べ、私も大いに賛同するところです。

さらに識者は「憲法9条は 強大な同盟国・米国からの過大な要請をかわす盾の役割を果たしてきました。それがもし無くなれば、米国の軍事政策に際限なく振り回される恐れはないでしょうか。」

「〝歯止め〟や〝盾(たて)〟の役割は、政治(家)が果たすものです。その政治を司(つかさど)る憲法は、極力 抑制的でなければなりません。」

私は、さまざまな議論に触れたうえで「わが国おける『日本国憲法』は、さまざまな外圧だけではなく「政治から国民を守る盾の役割」も果たしてくれているのではないかと思いをいたしました。

だから 日本国憲法は、現行のまま遵守すべきであると改めて強く思うところであります。

◆長野市コロナ報告

5月3日(火)、長野市内で新たに105人(市15235~15339例/他1人が東京都で届出)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/3(火) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746890.pdf

5月3日は75回目の憲法記念日。国連憲章や国際法を無視したロシアのウクライナ侵攻により、安全と安定を保持する国際秩序が根底から覆される中、ま...

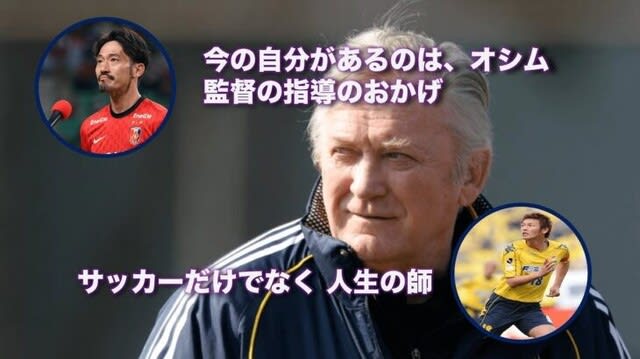

サッカー日本代表の監督を務めた、イビチャ・オシム氏(ボスニア・ヘルツェゴビナ出身)が 5月2日に逝去(享年80才)されたことが報じられ、多くのサッカーファンはもとより 氏の「語録」を知る多くの人たちと共に哀悼の思いを新たにいたしました。

オシム氏は、1990年の サッカーワールドカップイタリア大会で当時のユーゴスラビア代表を率いてベスト8に導き その手腕を買われて2003年に来日、J1ジェフ市原(当時)を優勝に導くなどして 2006年には日本代表の監督に就任しました。

ところが 就任1年余の2007年脳梗塞に見舞われ、道半ばで代表監督の退任を余儀なくされることとなりました。その後は日本サッカー協会のアドバイザーとして強化や普及活動にも協力され、(代表監督としての在任期間は1年余りでしたが)日本サッカー界に大きな功績を残したとして 2016年には外国人叙勲の「旭日小綬章」を受章しました。

この度の訃報に際し、サッカー関係者などから多くの追悼の意が寄せられています。

その(追悼の)多くは、単にチームを勝利に導いたことへの賛辞に止(とど)まらず、ときに哲学的な教えによって選手やチームを向上に導いた「指導力」に対する感謝の念であり、その原資となったのが、氏の独特な表現による「言葉の力」でありました。

日本サッカー協会の田嶋幸三会長も「オシム氏は 選手たちを掌握する力が素晴らしく、考えて 判断するトレーニングを徹底することによって確実に選手を成長させてくれました。ご自身は ユーゴスラビア紛争や病などで波乱万丈な人生を送られたかもしれないが、それゆえに「説得力のある言葉」によってわれわれに影響を与えてくれました。日本代表チームの監督に就任してからも多くの選手たちを成長に導いてくれ、名監督とは まさにオシムさんのような人だと思います。」とコメントを寄せています。

オシム氏は それまでの「スポーツ指導」の概念を変えるような選手指導を行ない、そういう意味でも大きな足跡(そくせき)を遺(のこ)してくれたといえるでしょう。

指導者 とりわけスポーツ指導者は、ときに理由なく選手に自分の考えを押しつけたり 選手が理解したか?納得したか?に思いを寄せること無く、一方的・強制的(ときに暴力的)に「おまえらはオレの手足となって言うことを聞いていればそれでいい。黙ってオレについてこい」という風に〝指導〟することが一般的でさえありました。

それに比して オシム氏は、絶妙な比喩(ひゆ)や例(たと)えを織り込んだ「言葉力(ことばりょく)」を駆使して指導の内容について選手を「納得(なっとく)」に導き、厳しい練習メニューにも選手が耐え得る地力をつけさせることに成功したのでした。

その「言葉」の数々は〝オシムの名言〟として今も語り継がれています。

■名言1:「リスクを負わないチャレンジはない」

■名言2:「限界には、限界はない。限界を超えれば、次の限界が生まれる」

■名言3:「ピッチで指示を待ち続けていたら、試合には負けてしまう」

■名言4:「敗北は最良の教師である。だが、だから明日の試合で負けたいとは言えない」

■名言5:「システムの奴隷になってはいけない」

■名言6:「古い井戸に水があるのに、新しい井戸を掘るのはやめたほうがいい」

■名言7:「相手より5歩余計に走れば、その5歩がすでに勝利の5歩だ」

■名言8:「奇跡といっても、自然に起きるわけではない」

■名言9:「サッカーの試合とは絶対に一人では成立しない」

これらは ほんの一部の名言。この他にも、私たちが思わず「なるほど」と〝納得〟させてもらえる言葉が、オシム氏の口から紡(つむ)ぎ出されていることを 私たちは今さらながら回顧するところです。

今に思えば、今までの日本人は 上意下達・男尊女卑・問答無用など、言葉をもって事柄の理由を説明することを忌避(きひ)し「○○とは そういうものだ。」との〝既定路線〟を走ることがヨシ(良し)とされてきた時代を生きてきました。

しかし、遠く西欧からやってきたオシム氏は 何かを伝えるときには、その理由を納得させること・その〝納得〟のためには 相手が「なるほど」と思えるような「言葉」を駆使して伝えること の大切さを体現してくれ、それまで私たちが籠(こ)もっていた 旧態依然の殻(から)を打ち破ってくれたのでした。

私自身 ときに言葉のやり取りを全てとして人と向き合うことが多い中、オシム氏の為業(いぎょう)は胸に染みるものでありました。

人を動かすのは、腕力では無い「納得力」であること、そのためには 相手のことを推し量り、ときにその心情にも思いを寄せる深い思慮がなければならない…在日わずか数年のオシム氏に 多くのことを学んだ者の一人でありました。

◆長野市コロナ報告

5月1日(日)、長野市内で新たに48人(市15178~15234例)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/1(日) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746843.pdf

ゴールデンウィーク前の月末、私の元(もと)にも「新型コロナウィルスワクチン追加接種(3回目)のご案内」が届きました。

私のワクチン2回目接種が 昨年10月だったので、そこから約6ヶ月 国の〝前倒し方針〟に副(そ)っての接種券送付ということになります。

私自身 さきの2回のワクチン接種の際には、正直いって 他人様(ひとさま)より先に接種を受けることについての遠慮があり、そうこうしているうちに2回目接種が秋の頃にまでズレ込んでしまいましたが、今や娑婆(しゃば)は いつ接種したかについてどーのこーの言われる風(ふう)でもなくなってきましたので、さっそくにネット予約を行ない 3回目接種を受けるようにしたいと思っています。

ただ 私の過去の接種において、2回目接種(モデルナ製ワクチン)の際には 手ひどい副反応に見舞われたことから、3回目接種においても 接種日翌日などに予定の無い日を選ぶようにしたいと併せ考えています。

ところで、新型コロナウィルス感染症拡大拡大抑止の〝決め手〟とされているワクチン接種ですが、3回目の接種率が いわば道半(みちなか)ばであることが伝えられています。

ワクチン3回目接種は、わが国の全世代の約53%となっており ようやく半数の人が3回目のワクチン接種を済ませているとのこと。

これは、私のように 接種券が届いておらす接種できない(→届けば接種を受ける)人が相当数おられることから 現時点で(3回目)摂取率が低いからといって直ちに悲観すべきことではありませんが、いずれにしても 接種券が届いた人においては、早晩に予約を取って(接種を)済ませていただきたいと願うところです。

ちなみに、長野県における3回目接種摂取率は 55,1%。

それを細分化すると、65才以上が89,2%・60~64才 78,6%と高率となっていますが、それに比して 40~49才 46,1%・30~39% 33,8%・20~29才 31,8%…と、いずれも〝過半数割れ〟の低率となっています。

このこと(年代別接種率)は、いわゆる「第6波」におけるオミクロン変異株の蔓延に伴う 現役世代への感染拡大に、悪しけく反映していたと分析されていました。

オミクロン変異株が若年層に蔓延するも、かかる世代の3回目接種が進み切っていない中 その年代を中心に感染はさらなる拡大をみせてしまい、年明けの爆発的感染の主要因となってしまいました。

その理由としては、ワクチン接種の際の副反応が怖い(イヤだ)とか ファイザー社製で接種を受けたいのにモデルナしか無いと言われて躊躇(ちゅうちょ)してしまった、などと様々なものがあるようですが、そこで考えてもらいたいのが「副反応は一時的だが コロナ症状(後遺症)は長期に亘ることがある」というものです。

私自身、2回目接種の際には 手ひどい副反応に見舞われたところですが、それは〝一夜限りの悪夢〟でありました。

接種の翌日には高熱も下がり、いくらか倦怠感はあったものの ほどなく正常に戻ってくれました。

しかし、これがホントにコロナに感染したら この具合の悪さが数日…もし後遺症が出たりすれば相当の期間 体調不良に苛(さいな)まれることになるのでしょう?

そんなことはご勘弁願いたいと 心底思うところです。

既にご案内のとおり、コロナワクチン接種に伴う発症予防効果の高さは各方面で実証されており、3回の接種を受ければ それ(発症予防効果)は約70%にも向上するとのことです。

コロナワクチン接種は あくまで任意であり、もっと言えば アレルギー体質などにより、受けたくても受けられない人が居られること等が前提としてありますが、それらの要件に無い人におかれては そうは言ってもワクチンを接種されることを改めてお勧めいたすところであります。

先日の記事で触れたとおり、コロナ禍においても いわゆる規制緩和が進む中、巷(ちまた)には多くの人が出られ 中には望まない接触をしてしまう場合もあることでしょう。

そんなときでも、とりあえず3回の接種を済ませていれば それだけで自己防衛の一助となることは間違いないところです。

そんなことを踏まえ、(私も含め)3回目のワクチン接種を積極的に受けるを旨(むね)としてゆきたいところであります。

◆長野市コロナ報告

5月1日(日)、長野市内で新たに79人(市15108~15186例)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/1(日) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746807.pdf

5月1日、労働者の祭典・第93回長野県中央メーデーが長野市芸術館を主舞台に開かれました。新型コロナウィルス感染が収束しない中、規模を縮小・オ...

今年のゴールデンウィーク(GW)は、長い人で4/29~5/8までの 実に10日間の大型連休となっています。

そのうえで 今回のGWは、ここ数年のそれと ある意味で大きく違うGWとなっています。

2020年に蔓延を始めた新型コロナウィルス禍から2年有余、この間 社会は自粛 ゞ を余儀なくされ、行楽地や観光地は閑散を極めたところでありました。

それらの経過を経ての今年のGWは、社会経済も復興させねば を念頭に、政府が外国人入国者の要件を緩和するなどし 社会は「規制緩和モード」に移行する中での〝開幕〟となったところです。

JR長野駅前のコンコースには、内外から多くの観光客が訪れています。ここ数年では見られなかった人流(じんりゅう)を呈していました。

駅前東西連絡通路には「長野市臨時観光情報コーナー」が設けられており、観光客がパンフレットを手に 旅路に思いを寄せておられました。

一方、東口には 市の委託を受けて「コロナ無料抗原定性検査」の臨時検査所が設置されています。

私が見ている間には入室する人は居られませんでしたが、コロナ感染に不安を抱く人(無症状者限定)が気軽に検査を受けられる体制を取っています。

長野市内のメイン通りの「中央通り」は、人流が北へ ゞ と向かい流れています。

今年は、長野市にとっての大きな行事である『善光寺御開帳』が コロナ禍の影響で1年延長されたうえで斉行(開催)されており、それに併せて 長野市が「日本一の門前町大縁日」を開催しています。

[参考]日本一の門前町大縁日(長野市HP)

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/site/daiennichi/

中央通りのところどころで展示やイベントが行なわれています。

「トイーゴ前広場」や「セントラルスクエア」で ステージイベント等が開催されており、立ち寄った方々が目で楽しんでおられました。

言わずとも 善光寺(境内)には多くの善男善女が足を運んでいました。

中央通りのドン突きで信号待ちをしていると、多くの人が善光寺さんへと まるで呼び寄せられるように向かっていました。

人々のお目当ては、本堂前に建立された『回向柱(えこうばしら)』の御利益の拝受です。

御開帳のときだけ公開される「前立御本尊」から金糸(善の綱)で結ばれた回向柱に触れると 御本尊に触れたと同じ御利益に預かることができるとの言い伝えにより、善男善女は いわば回向柱に触れるために参拝しているともいえるものです。

私が足を運んだときにも、多くの人々が参道に並び 回向柱に触れる機会を待っていました。

その人波は山門を経て、仁王門近くにまで及んでいました。

これを逃せば、向こう7年は(前立御本尊の)御利益に預かることができなくなる…と、たとえ時間がかかっても 辛抱強く並び待っておられるのでした。

一方、こちらは飯綱高原。

先日オープンした『森の駅 Daiza housshi』が 賑わいをみせていました。

地元産のカラマツで造られた施設のオープンデッキでは、家族連れなどがランチを楽しんでいました。

台座法師池の畔(ほとり)では、家族キャンパーがテントを設(しつら)え 新緑の高原を満喫していました。

コロナ禍が引きも切らない社会状況ですが、春の好季節は移ろい 人々は癒(い)やしを求めて内外へと足を運んでいます。

その深層には、人々の日常(非日常)活動はもとより コロナ禍で疲弊した社会経済の立て直しが強く求められていることがあり、いわんや 社会は〝新たなフェーズ〟の下での(社会)運営に臨まんとしているところです。

ただ、例えば長野市においては コロナ感染状況は〝高止まり〟で推移しており(連休中の数値は低め傾向で推移)予断のならない状況が続いていることもまた事実です。

先日も触れましたが、私たちは いわば〝二刀流〟の社会生活…コロナ対策と社会活動の再興を期して、日常生活や外出行動を過ごすところです。

◆長野市コロナ報告

4月30日(土)、長野市内で新たに66人(市15042~15107例)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

4/30(土) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746803.pdf

・

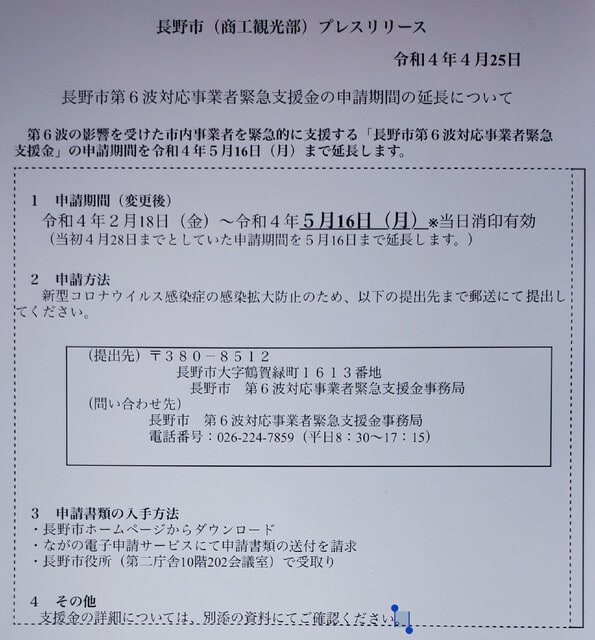

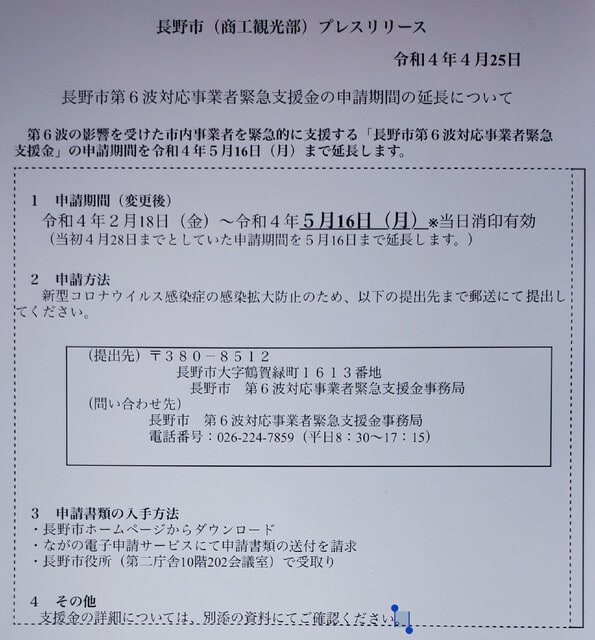

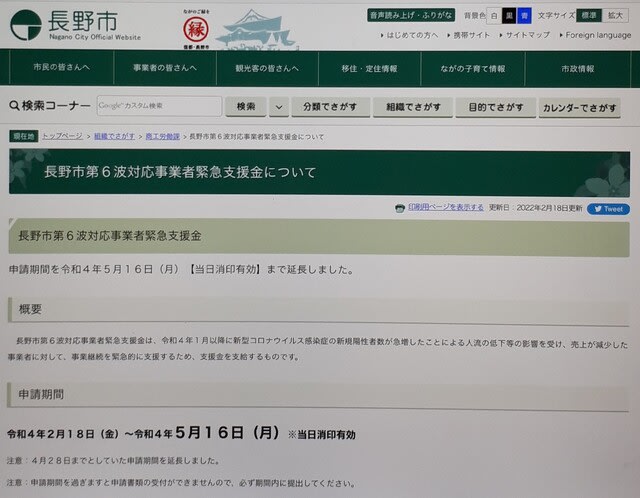

過般、市の所管課(商工労働課)から「長野市第6波対応事業者緊急支援金の申請受付を延長します」旨の (議員対象の)一斉メールが入りました。

これは既にホームページ等でリリースされていますが、事(こと)の大切さをもって 改めてお知らせをさせていただきます。

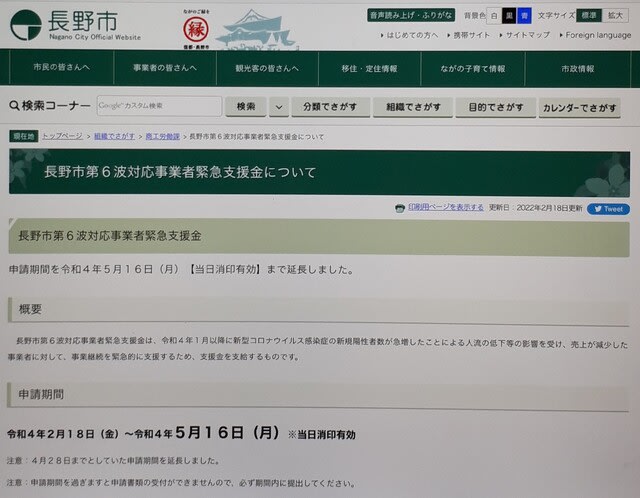

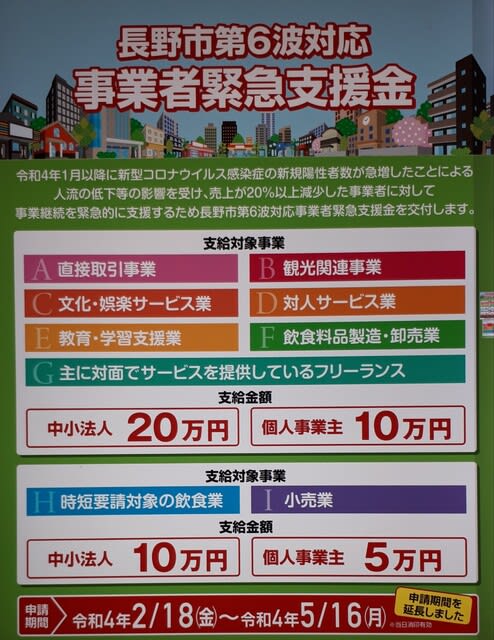

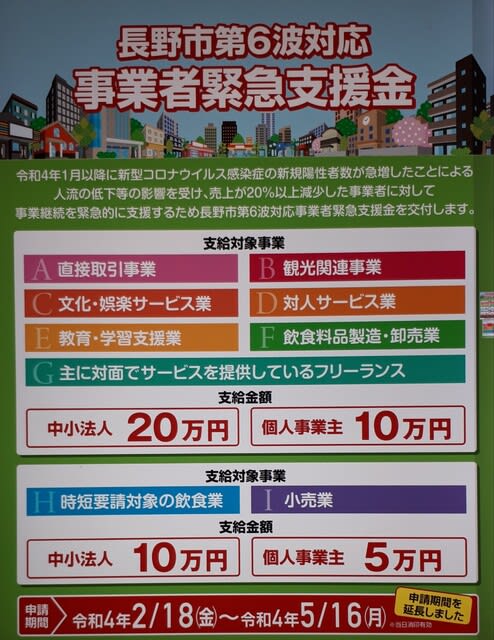

『長野市第6波対応事業者緊急支援金』とは、昨今のコロナ禍に鑑み その対策として さきの2月専決補正予算に計上された事業です。

この支援金の目的は「令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数が急増したことによる人流の低下等の影響を受け、売上が減少した事業者に対して事業継続を緊急的に支援するため 支援金を支給するもの」とされており、支給要件は、市内に店舗や事業所等を有する中小法人・個人事業主のうち、今年の1・2月いずれかの月売り上げが前年(前々年)同月比20%以上減少した方々(店舗等)に対して支援金を支給するものです。

支援金額は、法人→20万円/個人事業主→10万円などとなっており、当初の申請期限は 令和4年4月28日でありました。

この支援金は「申請主義」で、申請期間を過ぎると申請書類の受付ができませんので、支援を希望する方(事業者)は 必ず期間内に提出しなければならないこととなっています。

その申請期限が(先日の)4月28日でありましたが、所管課においては 長野市の事業者総数に対し申請者数の割合が予想を下回っていることや、コロナ禍の厳しい現状に鑑み 期日で無碍(むげ)に打ち切りとすべきではないとの適判断により、申請期限を延長することになったものです。

延長期限は、令和4年5月16日(月)であります。

昨今・現下のコロナ禍は、実にさまざまな方面に影響を及ぼすに至っています。

中には稀(まれ)に 恩恵に浴している方(事業者)もおられるようではありますが、実際には多くの方々が マイナス影響を受けていることを、私の立場でも聞き及んでいるところです。

そのため支給対象は多岐に亘っていることから 各位(各事業者)におかれては、いま一度 自社(自店)の帳簿を遡(さかのぼ)ってチェック(検算)していただき、数字が該当(マイナス20%)した場合は くれぐれも申請漏れのないようにしていただきたいと存じます。

早いもので カレンダーは4月も終盤、日本社会はゴールデンウィークに突入しました。

コロナ禍にありながらも地域経済の再興を期し、しかしながら感染拡大は抑止せねばならない…ある意味〝二刀流〟の社会運営が期されるところです。

◆長野市コロナ報告

4月27日(木)~29日(土)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

4/27(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生(156人/市14667~14822例/他に1名が他自治体(大阪府)で届出)について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746600.pdf

4/28(金) 長野市におけるコロナ感染症の発生(145人/市14823~14967例/他に1名が他自治体(東京都)で届出)について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746772.pdf

4/29(土) 長野市におけるコロナ感染症の発生(74人/市14968~15041例)について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746800.pdf

・

新年度がスタートし、また、GWを目前に控え、何かと慌ただしく過ごしております。久しぶりの投稿となりますが、私が気になった最近のニュースに基づいてまとめたいと思います。

物価高対策についてですが、政府は物価高騰を受け、緊急対策を決定しました。ガソリンなどの燃油価格抑制策、生活困窮者対策、エネルギーや原材料、食料などの安定供給対策など総額6兆2000億円となっています。それらの財源は、新型コロナウイルス対策予備費の支出、今年度の補正予算案との報道です。

物価の高騰は、私自身も目の当たりとしていますし、過日公表された長野市の3月の消費者物価指数(確報値、2020年=100)は、生鮮食品を除く総合は前年同月比1・6%上昇の101・6と8カ月連続で前年水準を上回り、上昇幅は2018年8月以来の実に3年7カ月ぶりの大きさで、また、原油価格高騰で光熱費の値上がりが著しく、原材料価格の上昇によって食料品の値上がりも進み、生鮮食品を含む総合指数は1・9%上昇の101・7、7カ月連続で前年同月を上回った、とのことです。

このことからも、長野市においても物価高による生活への影響が大きく、政府、行政には必要な支援策を講じていただく必要があります。

未だ、ロシアによるウクライナ侵攻が続き、更に、米連邦準備制度理事会(FRB)は米国内のインフレを防ぐため利上げを決定しており、もともと景気の好循環が起きていない日本において、更なる景気後退を引き起こしかねないのでは、と思います。よって、まずは、政府による物価高対策としての国費投入は早急に進めていただきたいと思いますし、期待を寄せる一人でもあります。

しかし、7月に控えた参院選目当てとは決してならないよう、国会での論議が必要であることは言うまでもありません。

4月27日付け信濃毎日新聞は、物価高対策6兆円余の決定に関して、「参院選ありきで調整を進めた結果、国会での議決が不要な予備費を財源に充て、使った予備費を補正予算で補填するという「奇手」を編み出した。政府、自民党はもともと今国会中の補正予算編成には及び腰だった」と解説を付しています。

今、多くの国民が望んでいることは、物価高騰の影響により直面している切実な困難が解決、緩和に結び付く効果の高い施策です。私も期待し、これからの議論の内容や動向を注視していきたいと思います。

北海道の知床半島の沖合で、乗客26人を乗せた観光船「KAZUⅠ」が消息を絶ってから5日が経過しようとしています。

今回の事故は 時間経過と共に様々な事実が明らかになると同時に、一般的には理解できないことや疑問に思われることが噴出しており、今後の捜査や関係者 特に運営会社々長の説明が待たれるところです。

いずれにしても今はただ、図らずも遭難の憂き目に遭い犠牲となった方々のご冥福を祈ると同時に 一刻も早い乗客・乗員の発見を願うばかりであります。

長野市内の金融機関が ここ最近の「景況」についてまとめたレポートが伝えられ、そこから 社会経済情勢もが「コロナ禍」の影響を強く受けていることが感じ取られました。

それによると、長野県北信エリアの全産業でのD・I指数(業績が「良い」とする企業(数)から「悪い」とする企業(数)を引いた数値)は、軒並みマイナス(「悪い」とする企業が多い)とのこと。

全産業の平均はー25㌽で 特にサービス業などの「非製造業」はー27㌽と低迷しているそうです。

そのうえで、この景況調査の結果(数値)が コロナ禍の影響を受けながら推移していることが分かります。

コロナ禍が蔓延した一昨年の6月頃に「底」を打った景況は、その後 徐々に回復し、第5波の収束により感染者数が激減した昨年秋以降 9月から年末にかけて景況は大きく回復傾向を辿っていました。

ところが、2022年が明けると同時に列島を襲った第6波の影響により 景況は雪崩を打ったように下落し、現在に至っています。

コロナ禍に伴い 産業の糧となる(生産国の)原材料や部品の供給が顕著であると同時に、(別次元の課題ですが)ウクライナ情勢も絡まり 今後の社会経済状況は厳しさを増すものと予想されています。

さらに、今年1~3月までの「資金繰り状況感」については 平均して4社に1社が「苦しい」と回答しており、とりわけ『観光業』においては、実に6割の社が「苦しい」と回答していました。22年々初の(オミクロン変異株)感染爆発に伴う〝出控え傾向〟が そのまま観光事業者の経営にダメージを与えていることが顕著となっています。

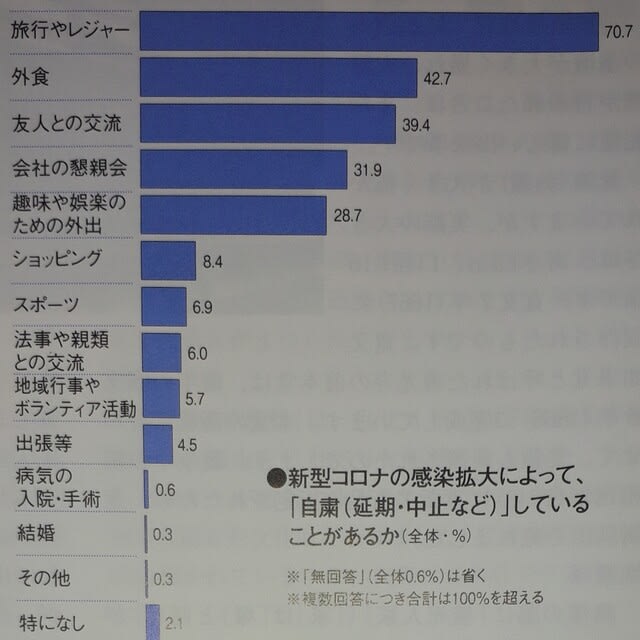

そのことは、いわゆる「消費者心理」を投影するものでありました。

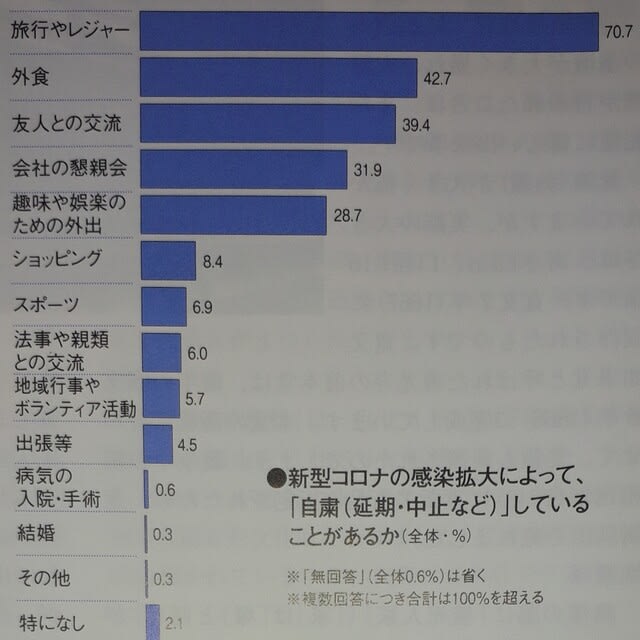

生活者(市民)に対し「新型コロナの感染拡大によって、自粛(延期・中止)していることがあるか」を問うたところ、その筆頭は「旅行やレジャー」がダントツとなっており、(感染拡大防止に)万(ばん)やむを得ないとはいえ、旅行業にとっては 引き続き厳しい状況が続くようであります。

長野市においては『善光寺御開帳』の開催により 観光客の来長を促し「長野市経済の再興の起爆剤に」と意気込んでいるところでありますが、とりわけ長野市内のコロナ感染者数が高止まり傾向にあることなどから、両手(もろて)を挙げて千客万来を期するというワケにもゆかず 何とも複雑な雰囲気の中で推移しています。

いずれにしても、現下の複雑かつ厳しい社会状況下においては いきなり〝V字回復〟というのは無理な様相であることから、兎(と)にも角(かく)にも 地に足を着けて一歩 ゞ 着実に事(こと)を運ぶことが肝要ではないか と、改めて認識するところであります。

◆長野市コロナ報告

4月26日(火)、長野市内で新たに124人(市14543~14666例/他1人は東京都で届出)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

4/20(水) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746499.pdf

・

この日(27日)、市民の有志の方々と、長野市の体育館 もっと言えば市内の公共施設の在り方について意見を交わす機会があり、その席で これから市(行政)と胸襟を開いて「共に考えてゆきたい」旨で一致しました。

今回の動きは、そもそも「施設の廃止に反対」を訴える方々の要望を聞き取る中 イイ意味で派生していったものです。

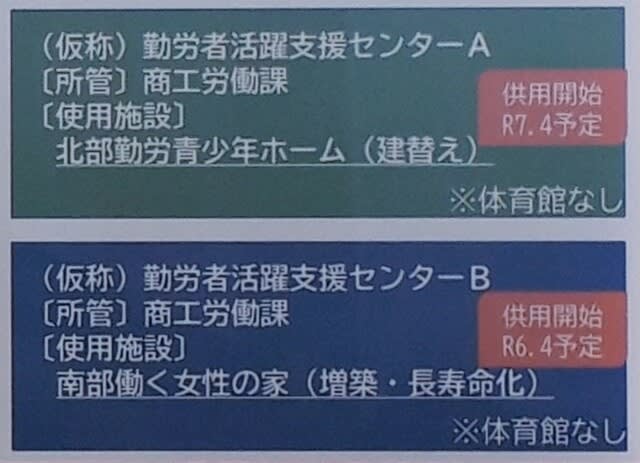

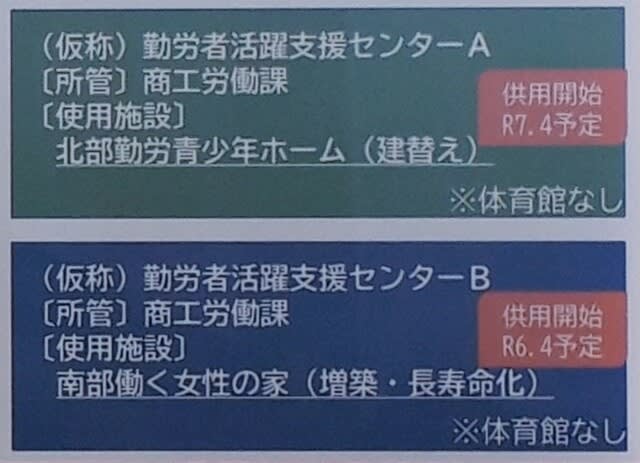

長野市は、市内に3ヶ所ある「勤労者福祉施設(勤労青少年ホーム)」を再編すること、その一環として 施設内に設置(併設)されている体育館を廃止する旨を「勤労者福祉施設の再編について」として打ち出しました。

その(再編の)理由として 長野市は、さきに「勤労青少年福祉法・勤労婦人福祉法」が改正されたことや、それぞれの施設の老朽化や 少子高齢・人口減少社会が伸張していることなどを踏まえ、かかる勤労者福祉施設について「新たなコンセプトの下で 具体的な施設の集約化・長寿命化の検討が必要」として、これまで別々だった勤労青少年ホームや働く女性の家を「勤労者活躍支援センター」としたうえで整理・統合するとしています。

その再編計画の中では、それぞれの青少年ホームに併設される体育館を廃止するとしているのです。

そしてその念頭には、向こう10年のうちに自治体が所有する公共施設(の床面積)を20%削減せよという「公共施設マネジメント」があることは言うまでもありません。

この、体育館の廃止を含んだ再編計画に対し かかる体育館を利用する方々から強い反対の声が上げられ、利用者を代表した何人かの方々が 議会(有志議員)に対し、施設の存続を求めて足を運んでこられたのです。

その場で、当初は かかる代表の方々は、いわば固い表情のままで「私たちが永年に亘り利用してきた体育館の廃止は、私たちの活動の場を奪うことになることから容認できない。」と主張されていましたが、その後 みんなで意見を交わすうち、話の流れは 単なる〝反対のための反対〟ではなく、長野市の在るべき将来像をも語る機会に〝発展(派生)〟していったのでした。

意見交換の中で、参加者の一人(Aさん)は「長野市には 他市に比べて体育館の数が多いと聞いており、そのこと(施設数の多さ)により (体育館が)公共施設削減のターゲットになっていると思います。」と述べられました。

そのうえでAさん「でもね…」と再び話し始めます。

「自治体に体育館が多いというのは、スポーツを愛好する 特に現役世代の人たちにとっては、とっても魅力的に映るんじゃないかと思う。これから人口減少社会を迎えるとき、各自治体が魅力をアップして定住人口を呼び込まなければならないとき「長野市には体育館が多い。」というのは大きなセールスポイントになるんじゃないか。だから長野市としても ただただ施設の削減に走るのではなく、既存の施設を有意義に活用し それを〝武器〟にして、定住人口の増進=市の魅力度アップ に貢献させるべきではないか。」とのことでありました。

この いわば〝逆転の発想〟には 私も目からウロコの新味を感じ入ったところです。

このような 新たな視点での斬新な発想(の提示)を含め、此度(こたび)集まっての〝反対運動〟は「これからの長野市の将来を共に考える場」とするよう イイ意味で様態を変えたのでありました。

今後は より幅広い立場の方々にも声をかけ、多様な意見を集めて それを一方的に市にぶつけるのでは無く、市民と市(職員が)胸襟を開いて意見を交わし より良い方向に進めてゆくべきということで一致したところです。

そのうえで、当初は〝反対運動〟的な旗じるしで動き始めたもの(運動)のタイトルは「長野市の体育館利用を考えてみませんか?プロジェクト」との〝ポジティブシンキング〟に〝進化〟し、これから共々に歩んでゆくこととなりました。

この日の意見交換を通じ、私自身 市民の方(かた)の賢者ぶりを再認識し、その見識に感心しきりでありました。

もしかしたら、単に職責の下で計画遂行にひた走る市(職員)より よほど〝大人〟なのかもしれません。

私の立場においても この機運を大切なものと捉え、かかる市民の高い見識を市(職員)に正しく伝えたうえで、今後の意見交換を有意義なものにしてゆきたいと思いをいたしたところでありました。

長野市役所前の「桜スクウエア(広場)」を囲む八重桜が、ライトアップに浮かんで夜風に揺れていました。

花を愛(め)でる気持ちは みな一緒。

ことほど左様(さよう)に、将来の地域社会に思いを寄せ、共通認識で臨みたいところであります。