長野市が 子どもたちの欠かせぬ居場所であった「青木島遊園地」を半ば一方的に廃止したことで、市(市長)は 子どもたちの〝新たな居場所を提供する〟として、計画(案)を示し、該当となる青木島小学校で説明会を開催しました。

私は議員の立場で出席(傍聴)しました。(会場は 撮影・録音が禁止)

会場には、保護者が約50名ほど。その他 区長や関係者など合わせて 約100名といったところでしょうか。

説明会が急で しかも週末の午前中ということもあり、肝心の保護者さんらの出席が少ないのです。

この限られた人数の方々に対して説明を行なったとしても「周知した」とは言えないでしょう。

説明会の中で、長野市は「青木島こども未来プラン(案)」として計画案を示しました。

が その内容(進め方)は、いわば〝期限ありき〟と称されるような拙速な計画(案)でありました。

それによると、計画の大義は「青木島小学校周辺の子育て環境や住環境などの諸課題を一体的・総合的に解決する」とし、さらに「放課後に 離れた場所に移動することなく、伸び伸びと自由に遊べる環境の確保」また「多数となる保護者の送迎車両の(施設周辺への)入り込みなど 子育て環境と住環境の一体的改善を図る」としています。

しかし残念ながら この計画案を読み解くと、その実行のためには かなりの面で(それも肝心の子どもたちに)新たな制約(我慢)と負担を強いるものであることが垣間見えてきます。

(青木島小学校)

計画案の骨子は「統合」です。

青木島遊園地の廃止に併せ そこ(遊園地)に隣接する児童センター(低学年対象の学童保育施設)を廃止、そのうえで 青木島小学校の校内にある子どもプラザ(3年生以上を対象にした学童保育施設)と統合して、学校施設(校庭・体育館など)を遊び場として共用させるとしています。

また 小学校のプールを取り壊して、その跡地を遊び場や職員駐車場として活用するとのこと(水泳の授業は外部の施設を利用)

(プール部分)

さらには将来的に、同校北校舎の長寿命化工事に合わせるように 小学校南側の青木島保育園の移転(老朽化に伴い)を計り、工事の際には そこ(保育園)を仮設教室として活用し、校庭への仮設教室の建設を避ける ということだそうです。

(北校舎)

(青木島保育園)

そして 廃止する児童センターは、不登校対応の中間教室や 子育てママの拠(よりどころ)として活用する、ということです。

(青木島児童センター)

この まるで将棋やチェスの駒を巧みに動かすかの計画案は、一見すると「ヨクできた案」に見えます。

施設を校地内に統合し〝徒歩0分〟の放課後児童施設の運営を実現、さらに潰したプールに新たな遊び場を設け、さらに将来的には 移転する保育園の園児室も仮設教室として活用すれば、校庭を仮設教室で占有することも無い…いかにも理想的な計画案に聞こえるところでありました。

しかし、これを聞いた 私を含めた「現場」の関係者さんは、何故か釈然としないのです。

そうです。そこには、今まさに施設を運営する実態(現状)が加味されておらず、まさに「統合ありき」さらには「期限ありき」の計画案であることが明らかであるからです。

学校関係者や放課後学童施設の関係者さんによると、現在でも 低学年・高学年でそれぞれ120人超の放課後児童を預かっており それぞれ過密状態になっているとのこと。

それが「統合する」ということは、今でも過密な児童センター(低学年)の放課後児童が一気に小学校の校内に流れ込むことになり、その受け皿が必要になるのは当然のことです。

ところが 今の段階では、青木島小学校には 放課後児童を十分に受け容れる空き教室は「無い」とのことです。

そうなると、空き教室以外の〝余裕教室〟をあてがうことになるようですが、それも固定的に確保できるものではなく 教員や支援員さんの余計な負担が増すばかりになることが懸念されます。

何より、これまで「ただいま!」といって〝帰宅〟してきた児童センターが無くなることで、放課後児童の安住(あんじゅう)の場所がそうでなくなってしまうことは、児童にとって〝新たなストレス〟になるのではないかと強く憂慮されるところです。

ちなみに 青木島小学校には、やや広い「集会室」があり 市はそこを当て込んでいたようですが、説明会の後の質疑で そこ(集会室)を活用する全国レベルの青木島合唱団の保護者から「週三回の放課後は 必ずそこ(集会室)を使っているので流用は困る」との声があり、そして何より 市はそのこと(合唱団の定期利用)を知らなかったことが分かったことから、この計画案が いかに付け焼き刃であったことが露呈したのでした。

この計画案は、行政レベルでは〝スピード対応〟として評価されるのかもしれないけれど、これを強行すれば またもや罪も無き放課後児童に窮屈な思いをさせることは自明です。

今回の〝期限ありき〟の計画案を受け、私たち市民は 改めて「子どものためにどうすることが最善か」を共通認識として検証を進めることとしました。

現時点で言えることは「放課後学童施設の構内への移転統合を否定するものではないが、安全確実に放課後児童を受け容れる環境が整うまでは 青木島児童センターは存続させるべき」ということであります。

長野市(だけじゃないかもしれませんが)には悪い癖があります。

一度(ひとたび)計画を「こうする」と決めたら、後はテコでも動かず 市民の声も聞き置くだけで、既定路線を進もうとする。

しかし 私たちは先に「中部勤青ホーム体育館」の存続を、市民レベルの意見交換会を端緒に(存続を)実現した実績があるのです。

今回の計画案についても、その手法で臨んでいったら。

決して「反対のための反対」ではなく、あくまで建設的に(前掲のとおり)子どもたちのためにどうすることが最善か を、市民と行政(職員)が対等の立場で話し合い 計画を修練してゆく。

市民と行政(職員)は、決して争う立場では無い。

しかし、これまで一方が 片やの意向を斟酌しないままに事(こと)を進めたばっかりに事態がおかしくなってしまった。

もう そんな轍(てつ)は踏まないよう、互いに知見を尽くしてゆこう。

青木島遊園地を失なったときの悲しい思いを、二度と味わうことのないように。

[参考]青木島こども未来プラン(案) =長野市HP=

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/n040500/contents/p006040.html

長野市が 半ば一方的に廃止した「青木島遊園地」から派生した「公文書」が、これは案の定ではありますが、行政ルールに基づいてはいるものの、その実態が市民の「声」には ほど遠いものであることが露呈されることとなっています。

この 遊園地廃止問題については、長野市が行なった行政行為が あまりにも市民の「声」に背(そむ)いていたこと・遊園地廃止に突き進んだ経過が一方的で不透明であったことが大きく問題視されています。

とりわけ、市の所管課が作成した「公文書」が 騒動のキッカケとなった〝苦情者〟とのやり取り・その対応が不十分であったことを あたかも〝子どものせい〟であるかように作成されており、それが事実と合っていないのではないかと指摘されるなど 事実を積み上げるべき存在の公文書が「廃止ありきの論拠」さらには その行政行為の「つじつま合わせ」のために行使されていたことが やはり大きな問題として指摘されてきました。

そのうえで さらには、遊園地を廃止に追い込む決定打となった「地権者の都合」について、3月にNHKが市に対し 地権者との借地契約の延長をめぐる交渉の経過について記(しる)した公文書の公開を求めたところ「公文書は作成していなかった」との回答があり、またもや大きく問題視されることになりました。

このことについては「公文書は無いけれど〝職員メモ〟は存在する」などと不透明な回答がされたことから異論が噴出、結局 市は、後になって「公文書を改めて作成する」としたところでした。

[参考]3/23付のブログ記事

↓

https://blog.goo.ne.jp/kz2df777/d/20230323

市が公文書を作成したとの情報を受け、NHKが再び情報公開請求をしたところ、1月から2月にかけて行われた8回の交渉の記録は、それぞれ2行から3行程度の記載に留(とど)まっていたとのことです。

報道内容は「市議会で質問が相次いだ、交渉で 市側がどのような提案をしたのかは記載されず、誰が交渉したのかや 地権者の発言もすべて黒塗りにされていました。」とされ、さらに「これについて市の公園緑地課は「文書をご覧のとおりです」として、詳しい理由は明らかにしていません。」とのことでありました。

このことについて、NHKが行政の情報公開に詳しい識者に尋ねたところ「社会的に関心が高まった問題について、実質的な交渉の中身が検証できないのは問題だ。」と話しています。

また NHKは、交渉の内容が詳しく記載されていないことについて 10日の定例会見で荻原市長に尋ねたところ「地権者の発言について、こちらから公表するのは差し控えたい」と述べ、さらに そのうえで、相手の発言が明らかになるおそれがあるなどとして「市側の提案についても情報を公開することは差し控えた。」と説明したとのことでありました。

政治を揶揄(やゆ)する言葉に「のり弁公文書」というものがあります。

これは、真実を知りたい人が行政に対し「公文書」の公開を求めても、出されるモノ(公文書)は、そのほとんど(これも肝心な部分)が全て黒塗りで隠されており、その姿が白米を海苔(のり)で覆った弁当=のり弁当 のようだ、と評しているものです。

で どうやら、今回 長野市が公開した公文書も「のり弁公文書」であったようです。

しかも さらにタチが悪いことに、今回の公文書は 交渉を行なった事実だけを列挙しただけで、交渉の中身について記した いわゆる議事録にはほど遠い内容であったようです。

このような雑な記載で、果たして行政行為を将来に遺(のこ)すための公文書の役割を果たしていると言えるのでしょうか。

百歩譲って「のり弁」にするとしても、それ(黒塗り)は個人名や金額などの特定情報とし、言葉のやり取りなど 話しの流れについては正しく記録し 情報公開に付するべきではないでしょうか。

このことについても荻原市長は、まるで職員の行為を養護するように「差し控えた」を繰り返しており、ここでも向いている方が違うように見え 残念に尽きないところです。

このような「公文書」の扱いについて、識者のIさんは「チャットGPT」の活用に際しても警鐘を鳴らしておられます。

行政体が「チャットGPT」を活用する際において その行政体独自の・そして正確な情報の累積が行なわれなくては、(チャットを)利用する際 偏った情報や独自性の乏しい情報が基(もと)になることで、利用する側に十分な(正しい)情報がもたらされなくなるのではないか、というものです。

残念ながら、今回 公表された「公文書」は、行政に都合の悪い内容は〝敢えて載せない〟として作られた「お手盛り公文書」と言わざるを得ないようです。

このような 結果として不十分な積み上げが、やがて行政体を劣化させることになるのではないか と憂慮する者の一人であります。

長野市が 子どもの欠かせぬ居場所である(あった)「青木島遊園地」を 市の一方的な都合によって廃止したことに伴い、市(市長)は 今後の「遊び場の確保に向けた計画案」を示すことを明らかにしました。

遊園地を廃止したばっかりに、時間・経費・市への信頼など 大きな損失を出したあげくの計画案の提示です。

これまで長野市は、近隣住民からの子どもの音に対する騒音への苦情を主たる理由に据えて 地区住民の意向を度外視しして遊園地の廃止を半ば一方的に進め、多くの住民が(遊園地の)存続を願う中 先月末で施設を廃止してしまいました。

そのうえで、市は この遊園地に代わる子どもたちの遊び場をどのように確保するか検討を進め、来る13日に地元の小学校の保護者などを対象に説明会を開き、自身も出席して市の計画案や今後のスケジュールを示したうえで、意見を募る方針を明らかにしましたものです。

この一連の経過においては、そもそも 遊園地を廃止する際には、その(廃止)時点で新たな居場所は確保されているべきなのに〝廃止ありき〟で事(こと)を進めたために、この間 子どもは居場所を奪われたまま時間を過ごさなければならなくなり、まさに本末転倒となっているところです。

そのうえでの今回の計画案。

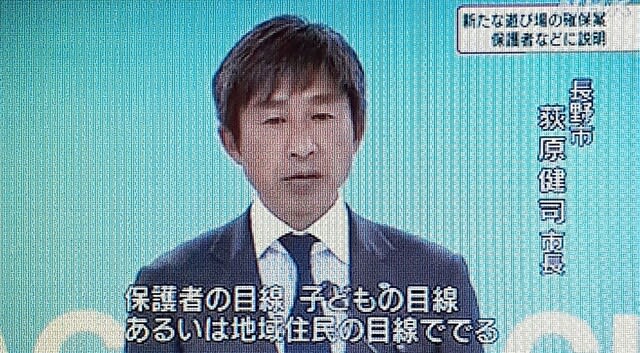

会見で荻原市長は「保護者や子どもの目線でわれわれが気付かなかった点も拾い上げ、可能なものについては対応していきたい」と述べていましたが、私たちは その言葉を直(ただ)ちに信用できるものではありません。

というのも、彼には既に踏んだ轍(てつ)があるからです。

昨年度、まだ青木島遊園地が存続か廃止かで揺れ動く中、市長は「フラットな状態で住民の声を聞きたい」として 住民説明会を開催しました。

その〝神対応〟に住民は(存続に向け)大きな期待を寄せ、さらに市長は 集会を経た後に存続を匂わせる発言をしていたのです。

ところが実際には、既に廃止は既定路線で〝決まったこと〟でありました。

その「表 と 裏」のある姿に、多くの心ある住民は大きく失墜したものでした。

今回の計画案提示に際し 市長は「保護者や子どもの目線でわれわれが気付かなかった点も拾い上げ、可能なものについては対応していきたい。」と述べていました。

その言葉だけが踊る姿に「今度もまた同じことを繰り返すのか。」と疑心暗鬼になったのは 私だけではないでしょう。

13日の説明会では 長野市としての「案」を示すとしていますが、それは もはや既定路線=決まったこと ではないのか。

で、曲者(くせもの)なのが 市長の最後の言葉。

「それをっ持ち帰り、対応できるものについては対応する準備をしたい。」のフレーズです。

百歩譲って、市長は説明会の場では 参加者の大きく頷(うなず)いてみせたにしても、持ち帰って検討した時点で 職員の言い訳を丸呑みしたうえで、何やかんや理由をつけて「できません」と にべも無く回答することが往々にして想像できます。

さきの遊園地廃止に際して 市長は、子どもの方を向かずに職員の方を向いて廃止を決めてしまった。

向いている方が明らかに違っていた。

その反省のうえに立って 今回は然(しか)るべき判断をするのだろうか。

今度こそ、市長の資質自体が問われている「今後の計画案」です。

いや 真に問われているのは、計画案そのものもさることながら それを受けて発せられた「市民の声」にどのように向き合うのか、市長の姿勢そのもの でありましょう。

長野市が 子どもの欠かせぬ居場所である(あった)「青木島遊園地」を 市の一方的な都合によって廃止したことに伴い、市(市長)は 今後の「遊び場の確保に向けた計画案」を示すことを明らかにしました。

遊園地を廃止したばっかりに、時間・経費・市への信頼など 大きな損失を出したあげくの計画案の提示です。

これまで長野市は、近隣住民からの子どもの音に対する騒音への苦情を主たる理由に据えて 地区住民の意向を度外視しして遊園地の廃止を半ば一方的に進め、多くの住民が(遊園地の)存続を願う中 先月末で施設を廃止してしまいました。

そのうえで、市は この遊園地に代わる子どもたちの遊び場をどのように確保するか検討を進め、来る13日に地元の小学校の保護者などを対象に説明会を開き、自身も出席して市の計画案や今後のスケジュールを示したうえで、意見を募る方針を明らかにしましたものです。

この一連の経過においては、そもそも 遊園地を廃止する際には、その(廃止)時点で新たな居場所は確保されているべきなのに〝廃止ありき〟で事(こと)を進めたために、この間 子どもは居場所を奪われたまま時間を過ごさなければならなくなり、まさに本末転倒となっているところです。

そのうえでの今回の計画案。

会見で荻原市長は「保護者や子どもの目線でわれわれが気付かなかった点も拾い上げ、可能なものについては対応していきたい」と述べていましたが、私たちは その言葉を直(ただ)ちに信用できるものではありません。

というのも、彼には既に踏んだ轍(てつ)があるからです。

昨年度、まだ青木島遊園地が存続か廃止かで揺れ動く中、市長は「フラットな状態で住民の声を聞きたい」として 住民説明会を開催しました。

その〝神対応〟に住民は(存続に向け)大きな期待を寄せ、さらに市長は 集会を経た後に存続を匂わせる発言をしていたのです。

ところが実際には、既に廃止は既定路線で〝決まったこと〟でありました。

その「表 と 裏」のある姿に、多くの心ある住民は大きく失墜したものでした。

今回の計画案提示に際し 市長は「保護者や子どもの目線でわれわれが気付かなかった点も拾い上げ、可能なものについては対応していきたい。」と述べていました。

その言葉だけが踊る姿に「今度もまた同じことを繰り返すのか。」と疑心暗鬼になったのは 私だけではないでしょう。

13日の説明会では 長野市としての「案」を示すとしていますが、それは もはや既定路線=決まったこと ではないのか。

で、曲者(くせもの)なのが 市長の最後の言葉。

「それをっ持ち帰り、対応できるものについては対応する準備をしたい。」のフレーズです。

百歩譲って、市長は説明会の場では 参加者の大きく頷(うなず)いてみせたにしても、持ち帰って検討した時点で 職員の言い訳を丸呑みしたうえで、何やかんや理由をつけて「できません」と にべも無く回答することが往々にして想像できます。

さきの遊園地廃止に際して 市長は、子どもの方を向かずに職員の方を向いて廃止を決めてしまった。

向いている方が明らかに違っていた。

その反省のうえに立って 今回は然(しか)るべき判断をするのだろうか。

今度こそ、市長の資質自体が問われている「今後の計画案」です。

いや 真に問われているのは、計画案そのものもさることながら それを受けて発せられた「市民の声」にどのように向き合うのか、市長の姿勢そのもの でありましょう。

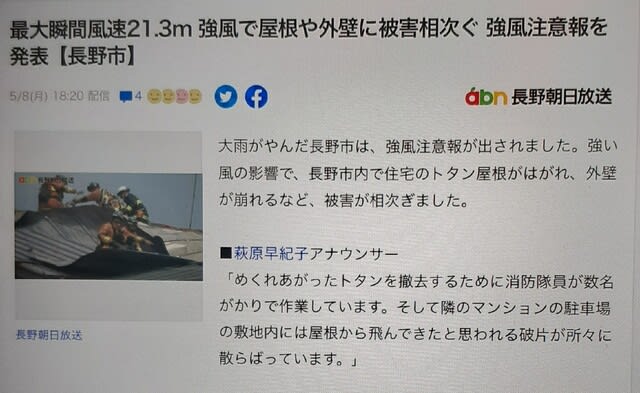

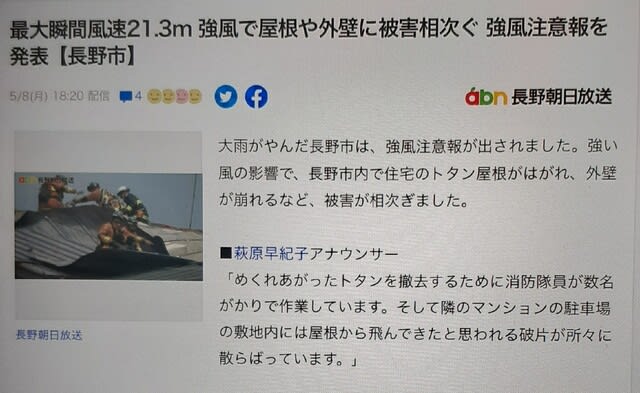

この日(8日)は、終日に亘って強風に見舞われました。

私は戸外にいたのですが、あらゆる方向から強い風が吹き まるで旋風。

ときに背中から ときに真正面から、遠慮の無い風が まるで身体にぶつかるように吹いてきました。

場所によっては 立っていられないほどの突風が吹き、「風」の勢いがこれほど強いものかと思わされたところです。

後に報道を見ると、長野市で 瞬間最大風速21,3mを記録し 市内の建屋で屋根が剥(はが)がれたり外壁が崩れるなどの被害が生じたことが報じられていました。

幸い、信州は周囲を山地に囲まれていることから 平野部のような竜巻被害までは及ばないところですが、この日に関しては「風」の猛威を肌で感じることとなりました。

併せて「風」の弊害について〝体温を奪われること〟を実感させられました。

例えば登山の際などには 強風が吹くと体感(表面)温度が2度下がると言われていますが、この日も強い風が吹く中 知らず知らずのうちに体温が奪われてゆくことを実感し、そういう面でも「風」がさまざまな面で影響を及ぼす(及ぼされる)ことを再認識させられました。

なかなかめったにない「強風」自然界には いろんな〝猛威〟があることを感じさせられた日となりました。

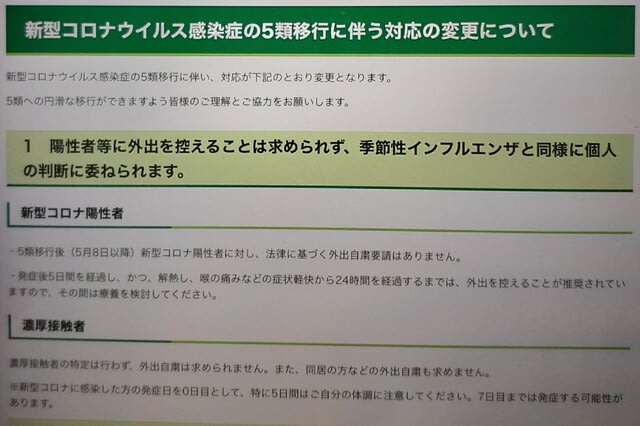

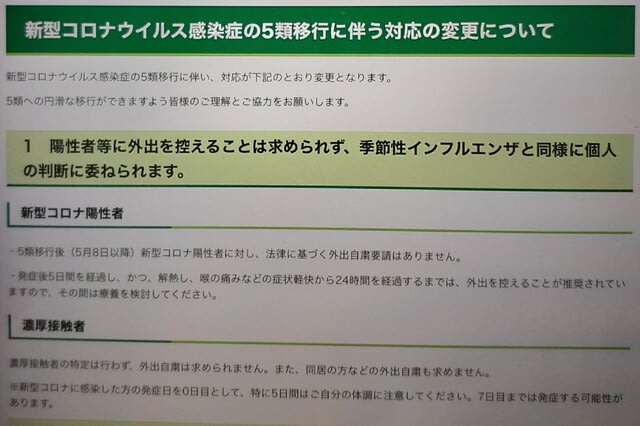

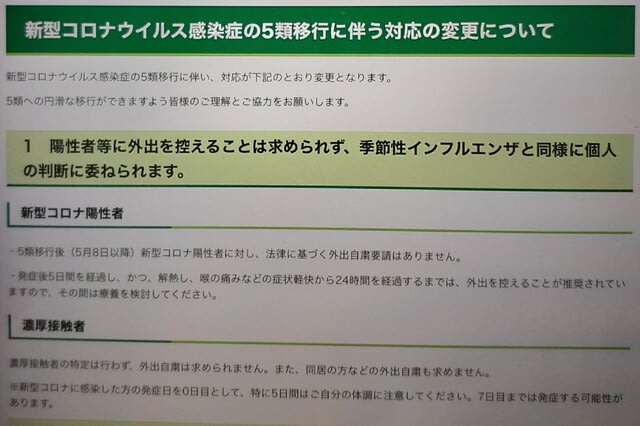

◇新型コロナウイルス感染症が「5類」に移行

みなさん既にご案内のとおり、3年に亘って社会に影響を与え続けてきた(いる)新型コロナウィルス感染症が、これまでの「2類相当」から「5類」に移行することとなり、この日(8日)から その扱いが大きく変わることとなりました。

社会から「コロナ禍」と言わしめた新型コロナウィルス感染症は、マスク着用・三密回避・消毒などの行動制限、感染者への施設や自宅待機などの義務、一方でコロナ感染における医療費の公費充当・感染者の入院「感染症指定医療機関」での受け入れ・医師の感染者発生届け出義務などが継続的に行なわれていました。

それが今後は、季節性インフルエンザ等感染症などと同等の扱いになります。

したがって今後は、コロナ陽性となっても 法律に基づく外出自粛要請は無く、その代わりに(発症後5日間は)「外出を控えることを推奨」に緩和されます。

マスクの着用を推奨するのは「症状があって感染させるリスクのある人」などに限定され「原則 不要」に緩和されます。

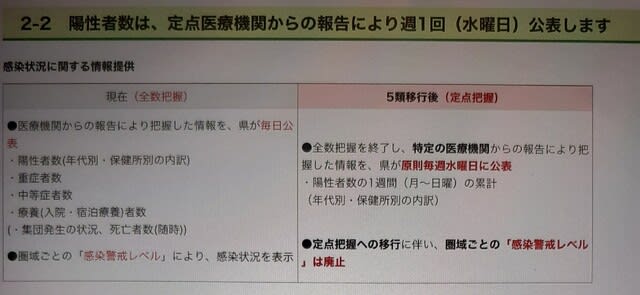

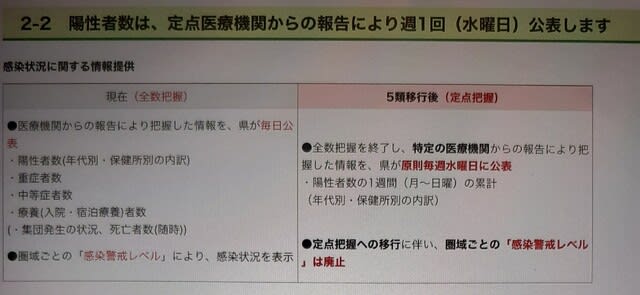

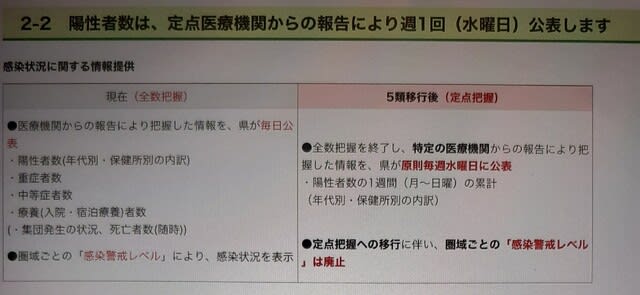

また これまで毎日に亘って行なわれていた陽性者数の発表も、定点医療機関からの報告により 週1回の報告となります。

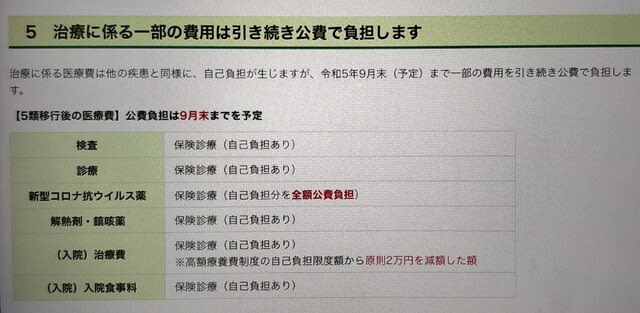

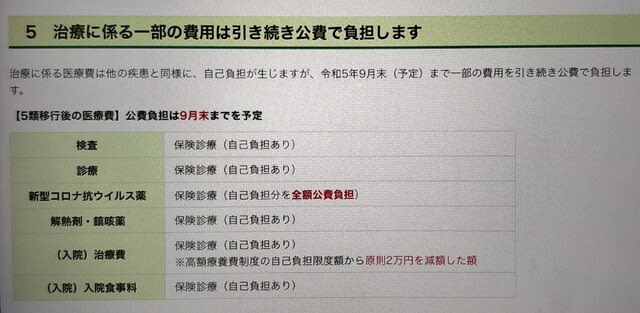

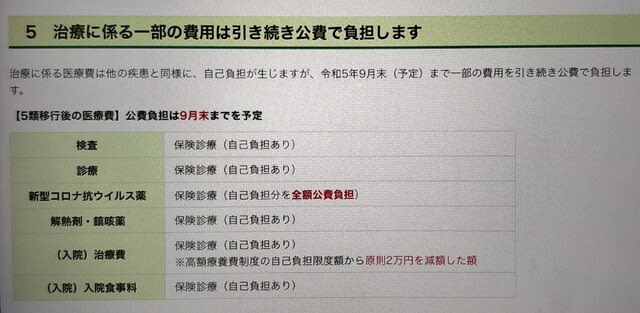

「5類」になったことで 今後のコロナ感染症の医療費は自己負担となりますが、いわゆる激変緩和措置として 9月までの薬事については公費負担となるそうです。

ちなみにワクチン接種については 当面公費で行なわれるとのこと。が、いずれは自己負担になることでしょう。

ちなみに、今後のコロナ治療における自己負担額は 70才未満(3割負担)で約4,000円・75才以上(1割負担)で約1,300円とのこと。

いずれにしても無料ではなくなるので、今後 コロナに罹(かか)ると〝財布〟にもそれなりの負担が強いられることになります。

コロナ政府分科会の尾身茂会長は取材に対し「これから一番重要なことは『経済や社会を動かす』一方で『医療提供体制を維持すること』の2つの目的を同時に実現することが必要で、どれが一番良い方法か、いまのコロナの特徴を踏まえた対策が必要。5類になるとどういう良いこと・どういうネガティブなことがあるのか考慮した上で進めていくべき。」と述べています。

あれから3年余り。

新型コロナウイルス感染症は、名実共に新たなフェーズ(局面)に入ることとなりました。

今回のゴールデンウィークにおいては〝解禁直前〟の段階で 観光地をはじめ社会は活気を取り戻した感でありました。

そのうえで 週明けに5類となったことで、さらに社会の日常は「普通」に戻ってゆくことでしょう。

しかし その位置づけが変わったとしても、コロナ感染症自体は その手を緩めてくれるものではなく、コロナは未だコロナとして さまざまなリスクを私たちに及ぼし続けることになります。

報告によると、コロナによる死者数は ここに至ってこれまで最も多い数に上っているとのこと、それは 現役世代にとって弱毒化しているものの、高齢者や既往症者にとっては 生命への危険度はむしろ高まっていると言えるようです。

そのうえで私は「5類移行」に際して社会で求められることは〝思いやり〟ではないかと思います。

これまで一律に求められてきた規制や制約が緩和されたことで、私たちには「自己判断」が求められることになる。

であるとすれば、私たち市民ひとりひとりが 高齢者などの健康弱者に対して今まで以上の気配りをし、他者(特に健康弱者の人)に感染リスクを負わせるようなことにならないよう メリハリの効いた配慮に努めることが肝要ではないか。

マスクも自由・行動自粛も緩和となったからといって、いきなり自由奔放・何でもアリの行動には移るべきではない。

幸い、社会では未だに殆どの人が 公共の場でのマスク着用を継続されており、日本人の良識のようなものを実感するところです。

「5類移行」このことに伴い〝実効あるコロナ対応〟の如何が問われていると申せます。

この日(8日)は、終日に亘って強風に見舞われました。

私は戸外にいたのですが、あらゆる方向から強い風が吹き まるで旋風。

ときに背中から ときに真正面から、遠慮の無い風が まるで身体にぶつかるように吹いてきました。

場所によっては 立っていられないほどの突風が吹き、「風」の勢いがこれほど強いものかと思わされたところです。

後に報道を見ると、長野市で 瞬間最大風速21,3mを記録し 市内の建屋で屋根が剥(はが)がれたり外壁が崩れるなどの被害が生じたことが報じられていました。

幸い、信州は周囲を山地に囲まれていることから 平野部のような竜巻被害までは及ばないところですが、この日に関しては「風」の猛威を肌で感じることとなりました。

併せて「風」の弊害について〝体温を奪われること〟を実感させられました。

例えば登山の際などには 強風が吹くと体感(表面)温度が2度下がると言われていますが、この日も強い風が吹く中 知らず知らずのうちに体温が奪われてゆくことを実感し、そういう面でも「風」がさまざまな面で影響を及ぼす(及ぼされる)ことを再認識させられました。

なかなかめったにない「強風」自然界には いろんな〝猛威〟があることを感じさせられた日となりました。

◇新型コロナウイルス感染症が「5類」に移行

みなさん既にご案内のとおり、3年に亘って社会に影響を与え続けてきた(いる)新型コロナウィルス感染症が、これまでの「2類相当」から「5類」に移行することとなり、この日(8日)から その扱いが大きく変わることとなりました。

社会から「コロナ禍」と言わしめた新型コロナウィルス感染症は、マスク着用・三密回避・消毒などの行動制限、感染者への施設や自宅待機などの義務、一方でコロナ感染における医療費の公費充当・感染者の入院「感染症指定医療機関」での受け入れ・医師の感染者発生届け出義務などが継続的に行なわれていました。

それが今後は、季節性インフルエンザ等感染症などと同等の扱いになります。

したがって今後は、コロナ陽性となっても 法律に基づく外出自粛要請は無く、その代わりに(発症後5日間は)「外出を控えることを推奨」に緩和されます。

マスクの着用を推奨するのは「症状があって感染させるリスクのある人」などに限定され「原則 不要」に緩和されます。

また これまで毎日に亘って行なわれていた陽性者数の発表も、定点医療機関からの報告により 週1回の報告となります。

「5類」になったことで 今後のコロナ感染症の医療費は自己負担となりますが、いわゆる激変緩和措置として 9月までの薬事については公費負担となるそうです。

ちなみにワクチン接種については 当面公費で行なわれるとのこと。が、いずれは自己負担になることでしょう。

ちなみに、今後のコロナ治療における自己負担額は 70才未満(3割負担)で約4,000円・75才以上(1割負担)で約1,300円とのこと。

いずれにしても無料ではなくなるので、今後 コロナに罹(かか)ると〝財布〟にもそれなりの負担が強いられることになります。

コロナ政府分科会の尾身茂会長は取材に対し「これから一番重要なことは『経済や社会を動かす』一方で『医療提供体制を維持すること』の2つの目的を同時に実現することが必要で、どれが一番良い方法か、いまのコロナの特徴を踏まえた対策が必要。5類になるとどういう良いこと・どういうネガティブなことがあるのか考慮した上で進めていくべき。」と述べています。

あれから3年余り。

新型コロナウイルス感染症は、名実共に新たなフェーズ(局面)に入ることとなりました。

今回のゴールデンウィークにおいては〝解禁直前〟の段階で 観光地をはじめ社会は活気を取り戻した感でありました。

そのうえで 週明けに5類となったことで、さらに社会の日常は「普通」に戻ってゆくことでしょう。

しかし その位置づけが変わったとしても、コロナ感染症自体は その手を緩めてくれるものではなく、コロナは未だコロナとして さまざまなリスクを私たちに及ぼし続けることになります。

報告によると、コロナによる死者数は ここに至ってこれまで最も多い数に上っているとのこと、それは 現役世代にとって弱毒化しているものの、高齢者や既往症者にとっては 生命への危険度はむしろ高まっていると言えるようです。

そのうえで私は「5類移行」に際して社会で求められることは〝思いやり〟ではないかと思います。

これまで一律に求められてきた規制や制約が緩和されたことで、私たちには「自己判断」が求められることになる。

であるとすれば、私たち市民ひとりひとりが 高齢者などの健康弱者に対して今まで以上の気配りをし、他者(特に健康弱者の人)に感染リスクを負わせるようなことにならないよう メリハリの効いた配慮に努めることが肝要ではないか。

マスクも自由・行動自粛も緩和となったからといって、いきなり自由奔放・何でもアリの行動には移るべきではない。

幸い、社会では未だに殆どの人が 公共の場でのマスク着用を継続されており、日本人の良識のようなものを実感するところです。

「5類移行」このことに伴い〝実効あるコロナ対応〟の如何が問われていると申せます。

最大9連休にもなった 今年のゴールデンウィーク(GW)も最終盤を迎えました。

GWの前半は全国的に好天に恵まれ、そこに〝コロナ規制(自粛)明け傾向〟も手伝い 全国の行楽地は「コロナ以前」を思い出させる賑わいをみせていました。

ここ長野市においても、観光名所の善光寺に多くの参拝客が訪れていました。

歩行者天国となった中央通りでは、かつて「インフィオラータ」として歩道をチューリップの花びらで飾ったイベントが「ながの花フェスタ」と形を変え、通りを散策する人の目を楽しませていました。

まさに行楽にうってつけのGW。列島の各地で穏やかな休日が満喫されていたのでした。

ところが、です。

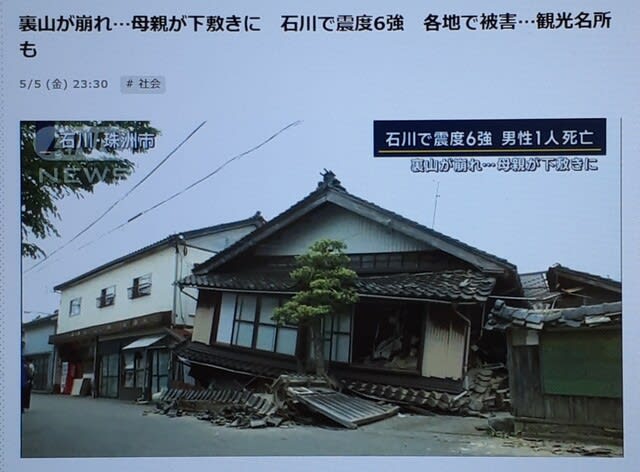

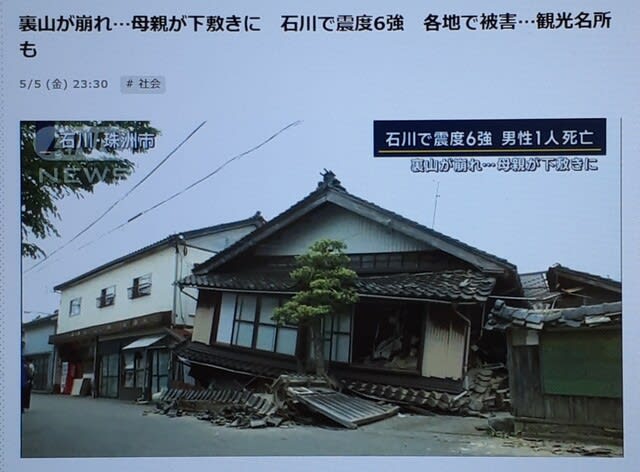

(先日も触れましたが)GWの まさに最中(さなか)の5日午後、石川県能登地方を震源とするマグニチュード6.5に及ぶ地震が発生してしまったのです。

自然とは かくも容赦の無いものでしょうか。

思い起こせば、2014年9月27日のお昼頃 これも行楽の秋の好日に発生した御嶽山噴火(水蒸気爆発)も、多くの登山者で賑わう山頂に猛威を振るうことになり、大自然の猛威を思い知らされたものでした。

地震発生後、各地で被害の模様が報じられ 地震の怖さが改めて内外に伝えられました。

人的被害が出たほか、社会インフラにも大きな支障が生じる被害が報じられています。

で、今回 地震が起こった能登半島は、そこで日常生活を送る人たちがいる一方 多くの観光客が訪れる行楽地でもありました。

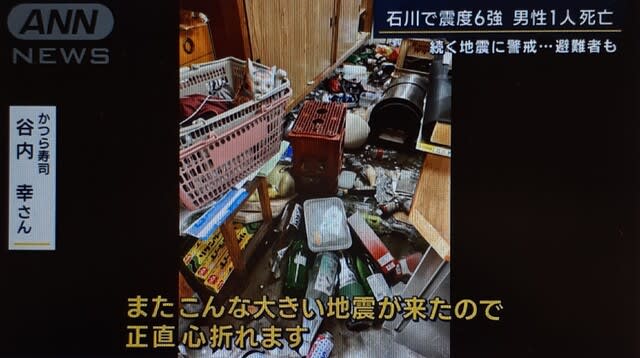

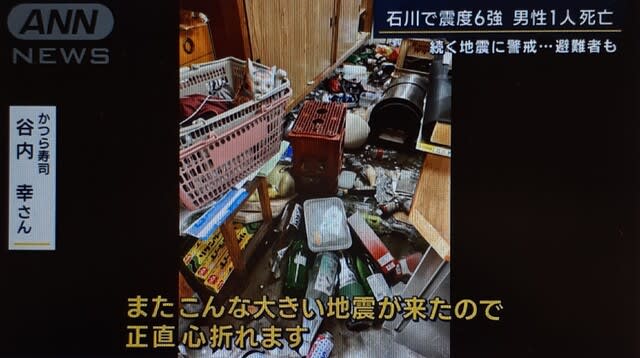

多くの観光客を受け容れる商店の品々が棚から無残に落ち、割れる被害。

コロナ禍から3年が経過し、そのうえで迎えたGW。

各ご関係の方々は、おそらく「ようやく」との思いを胸に このGWを迎えたことと思います。

その いわば経済的復興を心中に期して臨んだGWの中盤を、よりによって地震の野郎はとんだ邪魔をしてきたのでした。

聞けば こちらの能登半島は、そのそも地震が起きやすいプレートの上にあり 3年前から地震が頻発していたそうですが、よりによって このタイミングで起きなくても…と思ったのは 私だけではないでしょう。

この日は2度に亘って大きな揺れを観測し、鉄道などインフラに支障が出る中 JR金沢駅前で途方に暮れる観光客たちが映し出されていました。

珠洲市内のすし店でも 板前が大きく崩れるなどの被害が出て とても営業できる状態ではなくなってしまいました。女将さんは「正直 きょう予約していたお客さんもいたし、出前の注文もあったけど、みなさん観光客だったので『すいません、このまま帰ります』という電話が何件かあったり、出前もキャンセルになりました。私たちも作れる状態ではありませんでした。去年の地震以降 あまり大きな地震はなかったので、これで終わったのかなと思っていたところに、また こんな大きい地震が来たので、正直、心折れます。」との心痛極まりない声が聞かれていたのでした。

平穏な気候の中で送られていたGWを襲った またもやの地震。今回の揺れによって及ぼされた被害は、非常に多岐に亘るものになってしまいました。

今後、一定期間に亘って余震が懸念される中 起きてしまった被害を受け止めながら、当地の人たちは「復旧・復興」に取り組まなければなりません。

そして、それは 決して簡単なものではないと思います。

私たち長野市民も さきの東日本台風の際の復旧・復興に大きな苦難を強いられてきた(いる)ように、これからの能登域内の方々のご心労は いかばかりかと拝察するところです。

GW終盤には まとまった降雨にもなったことから、今後の余震の程度によっては 新たな土砂崩壊などの恐れもあり、予断を許さない状態が続くことになっています。

また 前掲のように、崩れ・壊れた店内・宅内の片づけも容易ではなかろうことと存じ、どうか当地の方々におかれては 二次災害や怪我に充分注意しながら作業に臨んでいただきたいと思います。

何度も繰り返しますが、大自然の猛威と その発生のタイミングの無常さを実感させられ、一方で私たちは それらにどのように対峙すべきかを改めて考えさせられた、GWの終盤でありました。

5日 市内をクルマで移動中の午後2時40分頃、信号待ちの私のスマホが突然けたたましく鳴りました。

何をかと画面を見れば「緊急地震情報」でした。

スマホのトーキーは、石川県方面で地震が発生し 圏内に被害の恐れがあるので最大限の注意を払う旨を通知しています。

幸い ほどなく目的地に着いたためクルマ停め、カーラジオに耳を傾けました。

(地震の発生時刻には車両に乗っていたため 私自身は揺れを感じませんでしたが、後ほど周辺に照会すると「横揺れを感じた」という方が複数人おられました)

報道によると、今回の地震の震源は 石川県能登地方・震源の深さは14km・地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されているとのこと。

気象庁は 今後1週間程度は同じ程度の揺れを伴う地震が起きる恐れがあるとして注意を呼びかけています。

さらにその後、夜(午後10時頃)にも再び緊急地震速報(震度5強)が発せられましたが、このときも私は運転中。やはり体感することはありませんでしたが「揺れた」とのLINEを送ってくれる方もおられました。

今回の地震に伴い、震源となった石川県をはじめ 富山県・新潟県・群馬県・そして長野県の広域に亘り、さらには東北地方や四国地方の列島の各地で揺れが確認され 各方面に亘って警戒が呼びかけられることになっています。

能登地方においては、6日の零時までの間に 震度1以上の揺れを50回以上に亘って観測されているとのことで、震源域内の方々のご心配はいかばかりかと存じます。

震源の直近である石川県珠洲市(すずし)では、地震発生時に たまたま高所で作業していた人が重大な人的被害を受けたほか、住宅倒壊に伴い家屋の下敷きになるなどしてケガを負う人もおり 各地で人的・物的被害がレポートされていました。

災害における被害は、まさに「降って湧いたもの」と申せ 決して他人事ではありません。

被害に遭われた方々に 衷心よりお見舞いを申し上げるところです。

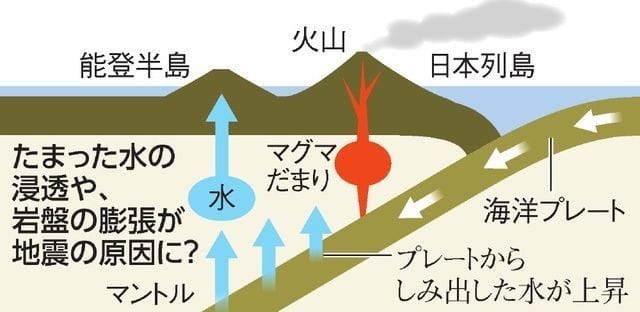

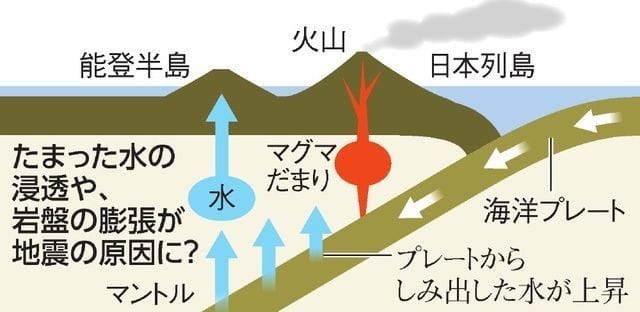

専門家によると、今回(のみならず)の地震の主原因は「流体」の影響があるのではないか、とのことです。

「流体」とは、列島周辺を縦貫する太平洋プレートの動きの中でしみ出す「水」のことを指し、それがプレートの強度を弱めたり、それ(流体)が土中の岩盤を膨張させるなどして地震の要因となるものだそうです。

で、この原理は「温泉」の発生源理と類似しており、それは即ち 列島のどこにでも起こり得るものであるとのことでした。

ところで、日本海側の 北陸信越エリアの地震となると、必ず心配されるのが 周辺に設置されている原子力発電所への影響でしょう。

北陸信越エリアの日本海側には、石川県志賀町に北陸電力の「志賀原子力発電所」・新潟県柏崎市にある「東京電力 柏崎刈羽原子力発電所」がありますが、いずれの原発も この地震による異常は確認されていないとのことでした。

特に われわれ長野県民としては、東京電力 柏崎刈羽原子力発電所の(地震の)影響が気になるところです。現在 同原発は運転停止中ですが、万一のことがあれば あの東日本大震災での福島原発の重大被害の再来になるのでは…と大きな懸念が湧き上がるところです。

今回の地震で、新潟県刈羽村で震度4・柏崎市では震度3を観測しましたが、前掲のとおり 今回の地震の影響は無く、例えば東京周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値も通常の変動範囲だということです。

あの東日本大震災・長野県北部地震から12年が経過しましたが、地震は いつなんどき私たちの社会生活を脅かすものか、それは ときに人智を超えて襲いかかってくるものです。

また 私たち長野市民にあっては、4年前に大規模な水害に見舞われたところでもあり、自然災害の唐突さと恐ろしさを身をもって実感しているところです。

よりによって ゴールデンウィークの最中(さなか)に起こった大規模地震は、域内の観光地や観光客の方々にも被害と困惑を及ぼしていることが併せ報じられています。

連休であろうと夜中であろうと 遠慮会釈なく発生する自然災害。

大自然の気まぐれとも言える所作に、嘆息するばかりであります。

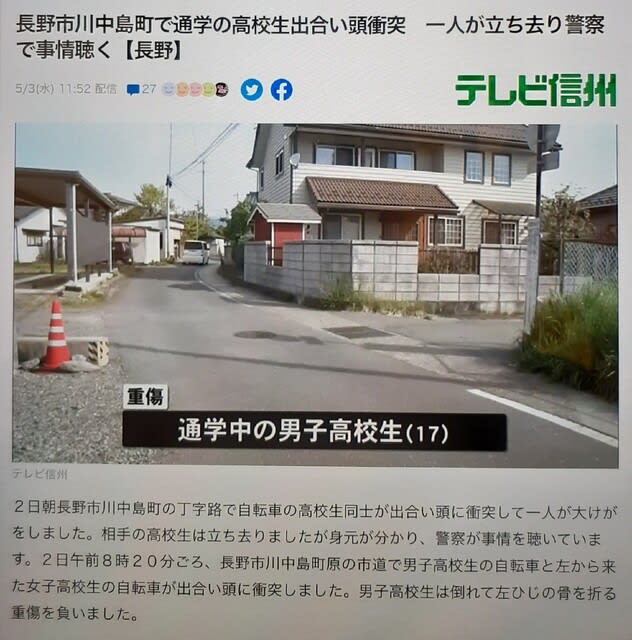

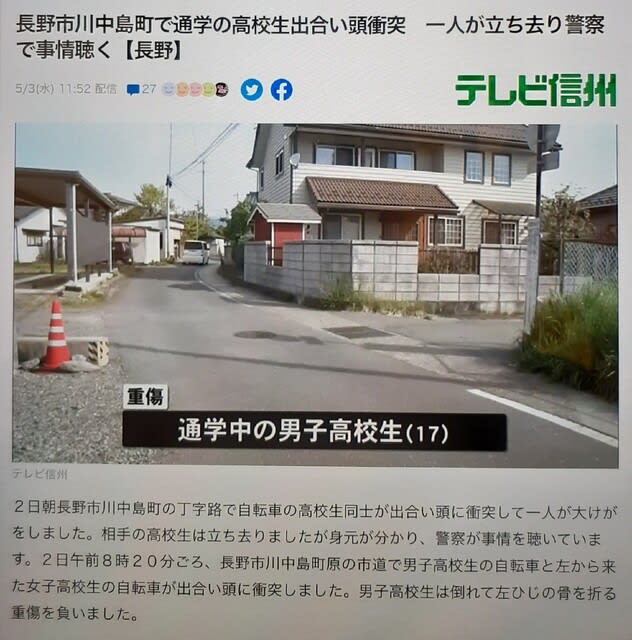

過日のローカルニュースで「2日の午前8時過ぎ、長野市川中島町 原の(市道)丁字路交差点で、直進していた市内の男子高校生が乗った自転車と そこへ進入してきた女子高校生の自転車が出合い頭に衝突しました。この事故で 男子高校生が左ひじの骨を折る大けがを、女子高校生が軽いけがをしました。事故後 女子高校生は現場を立ち去っていましたが、事故翌日の3日に保護者と共に警察を訪れ 事故の当事者であることを告げたということです。 警察は事故を申告しなかった道路交通法違反などの疑いもあるとみて 女子高校生から事情を聴いています。なお事故当時、2人はヘルメットをかぶっていませんでした。」との報道がされ、私も含め 改めて注意喚起させられた思いがいたしました。

事故現場は、私の いわゆる地盤である川中島町内を走る生活道路です。

川中島と篠ノ井が近接するエリアで、旧国道18号線西側の裏道です。南北ルートは「茶臼山公園入口」信号から自動車は北へ一方通行・東西は「北信運転免許センター」信号を葬祭センターを右手(北)に見ながら西へ向かうと、前掲の南北の道に突き当たる丁字路(T字路)となっています。

報道によると、この南北の道を北へ直進していた男子高校生(Aくん)と 東西の道を西方向に来てこの丁字路に進入した女子高校生(Bさん)が出会い頭にぶつかったようです。

下の写真は、Aくんが走行してきた方向から。

やや北北西に向かう直進道路。自動車・原付はこの方向に一方通行で 自転車が走行するには十分な道幅です。

ちなみに道交法上では優先(直進優先)になるようです。

対して東西道路。普段から周辺に住む人や 通勤通学の自転車や歩行者が使う生活道路になっており、川中島町内や経由して北へ またJR今井駅方面に向かう人が多く通行しています。

で、こちらは道交法上では 特に左右確認の注意が求められており、交差点にはカーブミラーが設置されています。

しかし、この場所で 図らずも2台の自転車は衝突してしまいました。

自転車が関係する交通事故については、ほぼ連日に亘って報道されるほどの頻度となっており、それは ときに生命にも関する重大事故につながる場合もあります。

とりわけ(バイクを含む)二輪車については 身体が剥(む)き出しということもあり、衝突や転倒することにでもなれば それは即座に身体のケガにつながり、痛い思いをさせられることになってしまいます。

で…今回の事故のケースで改めて思ったのですが、自転車を利用する とりわけ未成年者においては、道路交通法の周知が不十分で それが不測の事故につながることがあるのでは、と。

例えば、これが自動車 対 自動車であれば 優先道路(この場合は南北の直進)とそうでない道路(この場合は西向きの丁字路)がとの相互の意識があり、西向きの丁字路に差しかかった自動車は カーブミラーを注視しながら左右を確認たうえで、徐行しながら交差点に進入してゆくでしょう。

しかし15才のBさんは おそらく運転免許を所持せず、前掲の交差点通行のモラル知識の浅いままに 急ぐに任せて交差点に突っ込むことになってしまったのではないでしょうか。

これがもし、Aくんが自動車であったとしたら…自動車は直進であることもあり さして徐行することなくそのまま進行・そこに自転車がノーブレーキで(交差点に)進入すれば、それこそ生命に関わる事故になってしまったかもしれません。

私自身、この道路をちょくちょく利用することから、他人事で済まない感を強くさせられました。

また 今回の事故の際、片やのBさんは そのまま現場を立ち去ってしまい、騒ぎが大きくなってしまいました。

道交法によると、車両の種類に関わらず 事故が発生したときには、警察への届出義務があります。

[参考] 道路交通法関連サイト

↓

道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)と関連法令、判例 - 無料で法律、判例検索 - とある法律判例の全文検索β

このことについても、もしかしたらBさんは 道交法の知識が浅く、そこに動転した心理が助長するなどして立ち去ってしまったのかもしれません。

いずれにしても、今回のケースは ちょっとした注意喚起によって未然に防げた事故かもしれないと思うと共に、社会の多くの交通事故について そのこと(ちょっとした注意喚起)があてはまるかもしれないと思いました。

前掲のとおり、他人事ではない交通事故。

私自身 過去に重大な道交法違反を犯した者として、道路を通行する際には 法令遵守と注意喚起を怠りなくしなければならない と、思いを新たにいたしたところです。

去る1日、障がい者・とりわけ知的障がい者(以下/障がい者)に取り組むチーム「Gota」のメンバーが 長野市の外郭として福祉事業を担う「長野市社会事業協会」を訪問し、意見交換を行ないました。

こちらの「Gota」については これまでも触れていますが、長野市をはじめ地域や関係機関における障がい者への「支援」についてシンプルな疑問を抱き、その疑問に対する「正しい答え」を訴求しながら活動を重ねており、私もその考え方に共感し 行動を一(いつ)にしています。

その「Gota」が抱く 障がい者(知的障がい者)支援における〝シンプルな疑問〟の通底には「なぜ、等しく「人」であるのに 障がい者を障がい者と決めつけ、特別視するのか?」ということが挙げられます。

そのうえで、かかる「特別視」が 現下の福祉行政や福祉事業に悪しけく反映され、本来は向上…というより「普通」でなければならない障がい者福祉が低迷すると共に、その(低迷状態が)旧態依然のままに伝承され続けているのではないかという疑問なのです。

その「特別視」とは、特に 障がい者さんらが通う授産施設等(以下/施設)の場で顕著に表れています。

(これまでも触れていますが)これらの施設は、障がい者さんが通ってくれるおかげで国からの補助金・交付金(以下/補助金)が支弁され、それ(補助金)によって 施設の運営ならびに職員の給与等の必要経費として購(あがな)われています。

つまり 施設にとって、障がい者さんは いわばユーザー(主)であり、そこで働く職員はサービス提供者の立場(従)の関係であるハズなのです。

しかし 実際には、職員は 利用者である障がい者さんを「障がい者」と決めつけ、本来は「ユーザー」として 対等イヤ敬意をもって対応しなければならないところを、いかにも自分たち(職員)が利用者を管理するかの態度をもって接し、ときに虐待じゃないかとも思えるような ぞんざいな態度を取る〝主客逆転現象〟が公然と行なわれています

「あんたたちは障がい者なんだから、こっちの言うことを聞け」との勘違い=特別視。

また、かかる「特別視」は、障がい者(利用者)さんの賃金にも表れています。

通常は「時給」と表現されるハズの障がい者さんへの賃金は「工賃」と呼ばれ、その額は 驚くなかれ、時給100円から。

このことについては「いや、施設は就労のための訓練を行なう場なので 賃金(工賃)が低いのはやむを得ないことなのです。」との説明(言い訳)があるところですが、では 実際に、就労支援施設で時間を過ごして(過ごさせて)本当に就労につながったケースがどのくらいあるのか。

そのため(就労)に向けて、それぞれの職員は障がい者さんに真摯に向き合い、就労させるとの職責を果たしていると胸を張って言えるのか。

実態は、ほど遠いと言わざるを得ません。

そして残念なことに、その旧態依然の状況は 施設を監督する長野市の福祉行政においても同様です。

障がい者支援組織の職員らと同列の意識で 障がい者を特別視し、あくまで〝施し〟の姿勢で障がい者や関係機関と向き合い、進歩の乏しい福祉施策に終始している実態がある。

事ほど左様(ことほどさよう)に、関係機関が挙(こぞ)って障がい者さんを「特別視」し、いわゆる〝上から目線〟で対応(管理)している以上は、地域の障がい者支援など うまくゆくハズがない。

そして さらにタチが悪いことに、とりわけ障がい者支援団体などの特定の目的を有する組織においては 情報やモラルが〝内向き〟に終始し、自分たち(職員)にとって都合のイイ情報やモラルを優先し、本来はユーザーである障がい者さんのための内容が置き去りにされたままに事業を進めようとする帰来があるのです。

向いている方角が真逆の実態。

例えば(従前も触れましたが) 施設に高額な機械を設置する際も、本来は利用者が活用してナンボであるハズなのに、機械を設置することが目的になってしまい、その後の真の利活用は後回し。あげくは、その高額機械の減価償却のために利用者さんの工賃をも犠牲にするフシも見受けられ「何のための設備投資か」と言いたくなる〝ザル運営〟の実態もあるようです。

しかし そんな的外れの事業も、表面的には「あくまで障がい者のためです」との詭弁を弄し、そして、それを 本来は厳しくチェックすべき理事会・評議員会 さらに監事(監査)が、何の疑問も抱かずに容認していることも重ねて指摘(糾弾)されるべきところです。

これら〝根腐れ〟とも言える実態を強く憂慮する「Gota」は、これまでも再三に亘り長野市福祉の大手を担う市社会事業協会に意見具申を行なってきました。

しかし残念ながら、これまでの市社会事業協会のトップ(理事長)は 市からの単なる天下りによる〝素人理事長〟が就いていたことから、真摯な議論の投げかけも「のれんに袖押し」みたく(話しが)通ぜず かみ合わない状態が続いていました。

そんな中 今年度からは、現役時代は長いこと〝福祉畑〟を歩んでこられた 前市保健福祉部長のN氏が理事長職に就かれたことから「Gota」においては、今度こそ核心に触れた議論を交わすことができ、今度こそは真の障がい者支援(障がい者福祉)の向上が果たせると大きな期待を寄せるところです。

意見交換の中で「チーム「Gota」は、単なるオンブズマン組織ではありません。長野市の障がい者支援における問題点を厳しく指摘したうえで、最後は 真に障がい者さんの社会環境が向上…いや普通のものになるよう取り組んでゆきたいだけなのです。」としたうえで、いわば〝福祉のプロ〟であるN理事長の手腕に期待し、先ずは 市社会事業協会の「正確な実態」を把握していただき そのうえで「Gota」と向き合い ひいては協調しながら進んでゆくよう提案がされました。

そのためには、新理事長を迎え入れた組織全体の体質改善・意識改革も急務となっています。

理事長を補佐する立場においては、今までのように 上(理事長以下)に美麗な報告しかしない忖度(そんたく)体質を改め、管理職以上の意見(報告)と言うより 現場の職員・もっと言えば利用者さんの声にこそ耳を傾け「現場で何が行なわれているか」を正しくトップに伝え、抜本的に問題を解決する姿勢を示してゆかなければならないでしょう。

新理事長を迎えた令和5年度は、長野市社会事業協会にとって 真の障がい者支援を実行するための舵を切り直せるかの「試金石」ともなる年度になろうと思います。

私も「Gota」の一員として ときに厳しく福祉行政(事業)を見つめ、最終的に皆が笑顔で「普通に」暮らせる社会をめざし取り組んでゆきたいと 思いを新たにいたしたところです。

(なお、意見交換の中で チームリーダーのMくんから、踏み込んだ問題の指摘がありましたが、それらについては 個別の対応の都度にレポートしてまいります)

[参考]長野市社会事業協会 HP

↓

https://nagano-shajikyo.or.jp/