長野市内で「動物福祉」に配慮した犬のしつけトレーニングや 愛犬と楽しめるイベント、また子どもらの(動物福祉の)教育活動を行なっておられる「NPO法人家庭犬育成協会 パドックNAGANO」さんと協調し、市に対し 犬と散歩できる公園の拡大を求めて要望&提案活動を行なっています。

さきの28日には、パドックNAGANO代表のHさんご夫妻と共に 市に対し〝第二弾〟となる要望…というより「提案」を行ない、併せて意見交換を行ないました。

長野市の公園については、このブログでも多く触れているとおり 放課後児童の欠かせぬ居場所であったところ(遊園地)を〝大人の都合〟で廃止するなど、およそ適正とは言い難い扱いを重ねており 慚愧(ざんき)に堪えないところであります。

そういう面がある中で、こちらのパドックNAGANOさんは「動物福祉」や 犬と人・さらには愛犬家とそうでない市民との〝共生〟をめざす立場において、長野市の公園をより良い形で活用すべきとの視点で提案を行なっておられるのです。

私自身「青木島遊園地問題」に深く関わった者の一人として 長野市の公園の活用の如何(いかん)について考えるところであり、そういう面で パドックNAGANOさんの活動に共感したうえで 市内の公園での犬の連れ歩き容認を推進し、もって市内の公園を有効活用すべきとの認識を共有し、共々に市と向き合っているところであります。

各位、とりわけ犬を飼っておられる方々におかれては 長野市の公園の多くが「犬の連れ歩き禁止」となっていることをご存知のことでしょう。

このことについては、遠く昭和の時代に 市内の公園において重大な(飼い主の)マナー違反があったことや、公園内…というより市域内での いわゆる糞害などの飼主モラルが悪いとの指摘の中で、公園における犬の連れ歩きへの理解が深まっていないことが未だに続いていることが理由として挙げられています。

ところが 時代は変わり、今や犬は 番犬などの〝家畜〟の扱いから 家族の一員として愛玩される存在へと変わり、その扱い(飼い方)も〝進歩〟するようになってきました。

これまで平気で為(な)されてきた糞害も大きく低減し、愛犬家じゃない市民の方々からも 犬を家族の一員として連れ歩く人(愛犬家)への理解も深まってきました。

長野市においても、さきの監査報告で「犬の公園開放を推進すべき」との指摘がされるなど 双方の理解度は深まりつつあるところから、このタイミングでのパドックNAGANOさんの提案は まさに機(期)を得たものであると言えるところです。

従前にも触れていますが、この 公園での犬の連れ歩き拡大要望は、既に昨年10月に〝第一弾〟が行なわれています。

その際 長野市からは「新たに市域の犀川南エリアで1ヶ所(の公園)を解放する考えがある」との意向を聞いていたのですが、それを受けたうえで 今回の提案〝第二弾〟においては「北部エリア・具体的には城山公園の開放を」を提案されています。

と いうのも、長野市の人口分布は 犀川を挟んで北と南に分かれている中、北部の人口が多いことから、犀川南エリア公園の開放を否定するものではないものの、南部の公園(解放)の伸張だけでは ややバランスが悪いのではないか という意見なのです。

そのうえでの、北部・とりわけ「城山公園」での犬の連れ歩き解放の推進提案です。

パドックNAGANOさんは 城山公園が国宝「善光寺」に隣接していること、そのうえで 善光寺境内では犬の連れ歩きが容認されているのに、例えば犬連れの観光客が 善光寺参拝の後に引き続いて城山公園を散策(散歩)しようとしても、城山公園に入った途端に「犬はダメ」は厳し過ぎるでしょう、という論理です。

このことは、善光寺~城山公園を一体的に連動させての観光資源と考える長野市の方針にも矛盾しているところであり、いわゆる観光インバウンドの推進を進める長野市にとっても 城山公園における犬の連れ歩き解放は、むしろ推進すべき取り組みと言っても過言ではないところであります。

さらにパドックNAGANOさんは、城山公園の開放は 市民の生活の質向上・長野市のイメージアップ・長期的な視野から、長野市への移住先候補としての魅力度アップ・観光インバ ウンドの向上・犬を通じての観光客と長野市民との交流のきっかけの可能性等、さまざまな面で有益なことが多いことなどのご提案もされておられました。

この提案に対し、市も共通認識を持っているようでした。パドックNAGANOさんの提案を前向きに捉え、今後は順次に亘り 市の南部⇔北部での公園における犬の連れ歩き解放に向け計画的に推進するとの意思表示をしておりました。

その(市の)前向き回答を受けたうえで、パドックNAGANOさんは「家庭犬育成」の立場で さらなる〝前向き提案〟をされたところです。

それは、犬の連れ歩きを解放する公園における「飼い主マナー向上に向けたイベントの開催」です。

これまで 愛犬家さんらは「とにかく犬の連れ歩き解放を!」と いわば要求型の要望を重ねていましたが、それでは愛犬家の一方的な過ぎないものに止(とど)まってしまい、前掲の 愛犬家以外の市民の理解不足、すなわち飼い主マナーの向上を実証したうえで あまねく市民理解を得るには足りない面が否めないところでありました。

その面においてパドックNAGANOさんは、犬の連れ歩きを解放する公園(現場)において 実際に犬を連れ歩いたうえで、していいことといけないことの教授などを行ない もって愛犬家もそうでない人も共生できる公園づくりを進めてゆけたら、と崇高な目標を掲げておられるのでした。

そこで、今回の提案の場には 飼い主マナーを所管する保健所職員を招き、公園開放に併せての飼い主マナー向上イベントも提案し (市の)後方支援の内諾も得たところであります。

この取り組みの推進のカギは、ひとえに「市民理解」であり、そのためには 官民協働をはじめ、あまねく関係者の連携や多方面からのアプローチが欠かせないところです。

意見交換の最後に、今後も双方が ときに連携を重ねながら、最終的に全ての市民が好意をもって受け容れられる成果を目指して共々に取り組むことで一致しました。

私としても こちらの団体とも連携しつつ、市内公園の犬の連れ歩きが早期かつ適切に推進されるよう計らってゆきたいと思うところです。

パドックNAGANOさんのHP

↓

パドックNAGANO|長野市|家庭犬のしつけ、お楽しみイベント、犬、しつけ、楽しい

長野市で犬のしつけ方勉強会やお楽しみイベントを開催しています。楽しいしつけで愛犬を優しく育てたい方、 愛犬との暮らしを楽しみたい方は、わんちゃんと一緒にパドック...

パドックNAGANO

大きな社会問題となった「青木島遊園地存廃問題」ですが、この遊園地について、子どもの居場所として 施設(遊園地)の存続を願うべく設立された「青木島遊園地の存続を願う住民有志の会」が会議を開き 参加させていただきました。

この件については、これまで問題発生以来 随時に亘りレポートしてまいりましたが、さまざまな経過を経て 最終的に「青木島遊園地は廃止」との結論に至ってしまったのは ご案内のとおりであります。

そのうえで(これも みなさんご案内のとおりですが)前掲の〝さまざまな経緯〟の中で、市行政における 多用ともいえる課題が散見…というよりも遍在していた(いる)ことが明らかになりました。

このこと(諸課題)についても かなりの頻度で触れておりますが、一部の住民(世帯)から発せられた 子どもの声(音)に対する苦情に対する市(所管課)の初期対応の誤り(行き違い)や、関係する人(者)たちが 保身ともいえる〝つじつま合わせ〟に走り、結果 一番たいせつにしなければならない子どものことを後回しにするような行動を取ったことで、大切な子どもの居場所である遊園地を廃止することになってしまったのです。

しかしながら 逆に言えば、今回の問題が明るみに出て それに対し毅然と向き合い「存続を」の市民運動を起こしたことで、前掲のような 市の、いわば膿(うみ)のようになっていた(いる)問題が炙(あぶ)り出しにされたところであります。

今回の一連の経過を踏まえ、私たちは 市政に対する認識を新たにし〝△△ありき〟で行政運営が行なわれないよう、そのためのつじつま合わせのような〝悪しき官主導〟とならないよう チェック機能の精度を高めてゆくべきことを強く認識したところでありました。

また、このことは 内外に大きな反響を呼び、さきには 国会の場(内閣官房所管の「こども未来戦略会議」)で「子どもの声(音)は騒音ではない」を定義(法制化)とすべきことが議論されることになるなど、そういう面では いわば物理的には遊園地は廃止になったものの、このことに対する市民運動に端を発した取り組みは 私たちに課題と共に 大きな教訓を与えてくれたものと考えるところでありました。

・・・・・・。

そのような分析がある一方、会のリーダー もっと言えば父親的存在として会をまとめ牽引してくださったKさんは、非常に厳しい自己分析をされておられたのでした。

「今回のことで 市行政におけるさまざまなこと(課題)が見えてきたのは分かる。私もそう思う。」

「けれど。」とKさんは言葉を続けました。

「実際には、私たちは 青木島遊園地を存続させることができなかった。このことは、存続を願って立ち上げられた会の目的を果たすことができなかったことを表(あらわ)している。そして そうなってしまったことは、ひとえに会の代表である私の力不足に尽きる。」と、悲壮なほどに簡潔に 総括しておられたのでした。

それを聞いた 私や出席者は、Kさんの無念さを痛いほど感じ 胸が塞(ふさ)がる思いがしたところでありました。こちらの方こそ、力不足をお詫びすることろです。

かくいうKさん、この種の問題であれば ややもすると市行政と対決姿勢を鮮明にしての〝抗議活動〟的な活動になるところですが、氏は争いの構図を良しとせず あくまで対話型・話し合いと議論の積み重ねをもって存続を実現しようという、いわば良識のうちに目的を達成するよう尽力されたのです。

しかし、誰がどう考えても「良識」であるハズの 遊園地存続の願いは、市行政に届く(響く)ことはありませんでした。

Kさんの無念とは、いわば力(ちから)づくの戦いに敗れた者の悔しさではなく「市民の良識」が 相手(市行政)に通じなかったことへの虚無感に他ならないと思います。

これだけ多くの市民が遊園地の存続を願い、その願意が いかに良識のものであっても、為政者は自分たちのための理屈を正当化し 事業をゴリ押ししてしまうものなのか。

私を含め周囲の者は、Kさんの潔(いさぎよ)いとも言える〝敗戦の弁〟に抗(あらが)うことはできませんでした。

何という責任感の強さでありましょう。

しかし 私たちは、Kさんの心からにじみ出た「無念の思い」をシッカリと受け止め これからの子どもの健全な放課後の居場所づくりに向けて、不断の取り組みを続けてゆかなければなりません。

Kさんの いわば絞り出すような弁を聞き、思いを新たにいたしたところでありました。

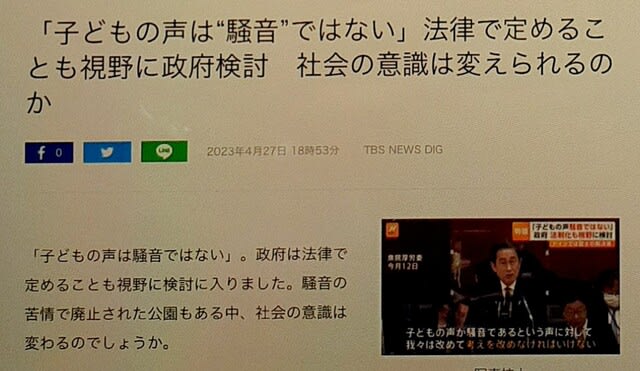

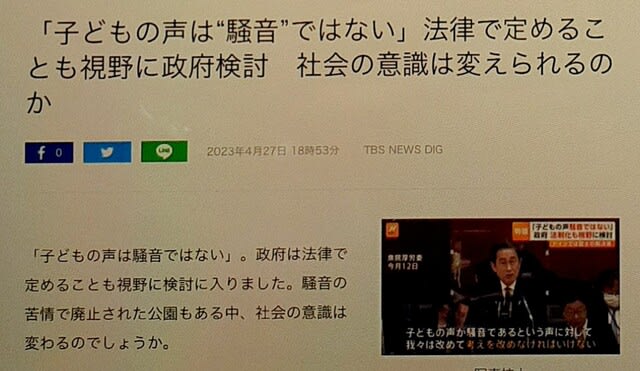

「子どもの声がうるさい」との一部住民(世帯)の苦情に起因して、子どもの欠かせぬ居場所であった青木島遊園地が廃止されてしまいましたが、その際に 遊園地の存続を願う市民運動に協力し合った同志ともいえる方から、ネットで報じられたニュース記事を目にしたとの連絡が入り、その内容を共々に注目しました。

それによると、国(内閣官房)が主宰する「こども未来戦略会議」の場で、子どもの発する「音」について 話題(議論)になったとのことです。

そのうえで政府は「子どもの声は騒音ではない」と法律で定めることも視野に検討に入ったとのことで、このことを 今年の夏を目処(めど)にスタートする「国民運動」の一つとして盛り込めないか、こども家庭庁を中心に調整が進めるとのことでありました。

この背景には、長野市で大きな社会問題となった「青木島遊園地問題」があることは間違いないことであり、罪も無き子どもの声を巡っての行政対応の如何(いかん)が行政不信にまでつながってしまったことが ひいては国までも動かすことになったようであります。

同会議では、長野市の青木島遊園地問題を初め、全国各地で散見される「子どもの声(音)がうるさい」の苦情に伴うトラブルや対策の事例が紹介されたとのこと。

長野市のような地方都市で かかる子どもを標的にした騒音(苦情)問題は、いわばレアケースと言えるところですが、住宅が密集し多様な人が暮らす都市部においては 遍在する問題のようです。

東京都内にある保育園では、住民に配慮し 7年前から高さ3mもの防音壁を設置しているそうです。

また 前掲の青木島遊園地においても、遊園地を利用する子どもの通う児童センターの関係者が、周辺環境に最大限配慮して子どもを遊ばせてきたり 送迎の車が発する音にまで気を配ってきましたが、その努力にも関わらず 遊園地は廃止されることになってしまいました。

そんな中、国における会議で出された「子どもの声は騒音ではないこと」を定める法制化の議論。

このことにおける先進事例は、遠くドイツで定められた「子ども施設の 子どもの騒音への特権付与法」があるとのことです。

文献によると、ドイツの連邦議会は 2011年「乳幼児・児童保育施設及び児童遊戯施設から発生する子どもの騒音への特権付与法」を可決したとのこと。

それは 騒音被害につき、現行ドイツ法上 周辺の土地から発生する騒音により本質的な被害を被った場合には損害賠償請求を行なうことが認められているのに対し、前掲の法律は「子どもたちが発する音についてはこれを特別扱いとし、そのような音を理由として損害賠償請求の対象にすることから除外する」とした特別法なのだそうです。

この背景には、これまでドイツでは 子どもらが発する音を理由として児童保育施設等を相手取った訴訟が相次いだことがあり、判決では多くの場合 子ども達の音に対して寛大な判決が下されてきたものの、保育施設の運営者や子どもを持つ親は法的に不安定な状態に置かれていることに変わりがなかったことから この際は法的に子どもの声は責めるに値しないことをルール化したというものだそうです。

なお 法律の理由書によると「子どもから発生する音」とは、子どもが発するあらゆる声(話し声・歌声・笑い声・泣き声・叫び声など)の他、遊戯・かけっこ・跳躍・踊りなどの「身体的活動による音」や、遊具や楽器による音・さらには子ども自身による音だけでなく 保育施設等の場合には、子どもの世話に従事している職員が発する音も含まれる とされているそうです。

会議の席上 岸田総理は「子どもの声が騒音であるという意見に対して 我々は考えを改めなければいけない。これこそ次元の異なる政策であると考えて これからも政策を進めていきたい。」と、取り組みに前向きな考えを示したとのことでありました。

「異次元の少子化対策」を標榜する岸田総理においては、これら 子どもの声を騒音で無いと位置づけることにより〝子どもの発する声(音)〟を法的に庇護し、もって少子化対策に反映させたいとの狙いがあるようです。

長野市における「青木島遊園地問題」においても、少子化が悪しけく伸張する中にあって 子どもにとって欠かせぬ居場所である遊園地を廃止するとは何たる愚策か!と激しい反対意見が寄せられ、多くの市民 というより国民の多数が「子どもの声はうるさい」とする一部の苦情者に屈した長野市の姿勢に強い違和感を示したものでした。

一方で、全国のそこここで 子どもの声(音)に起因する苦情問題は後を絶たないところであり、それら いわば収集が付かない事態に陥っている中における「法制化」は、不毛な争いを避けるという面では大きな意義があると思います。

ただ その一方で、今回「青木島遊園地問題」に深く関わった者の一人としては、この手の問題における「初期対応の大切さ」や「対話の重要性」さらには「社会の中では課題解決に〝人間力〟が不可欠であること」を強く実感したところでもありました。

問題が発生したときに、表面的な対応…対話を抜きにして 物理的な造作などで片を付けようとする(した)ことが 却って事(こと)を難解なものにしてしまった。

そうなる前に、やるべきことはいくらでもあったんじゃなかったか。慚愧に堪えないところであります。

私の立場においても、今回の「子どもの声(音)は騒音ではない」の法制化に注目すると同時に、かかる〝法的措置〟は最後の手段とすること。その前に 人として理解と寛容の精神を発揮して(させて)、皆の総意をもって 未来ある子どもたちの環境を守る(守れる)社会を構築しなければ、との思いを新たにいたしたところでありました。

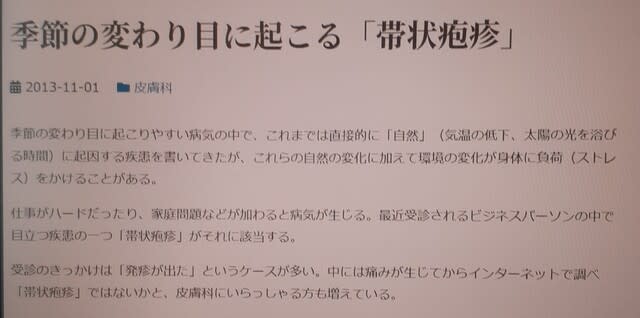

私の知る御仁(男性/70代後半)の人(Aさん)が、何と「帯状疱疹」に罹(かか)ったことを知り ビックリさせられました。

と いうのも、件(くだん)のAさんは 家業は農業の元気な人で、確かロードレース(自転車)も愛好するバリバリのスポーツマン、いわゆる〝医者いらず〟の人だからです。

そんなAさんと電話で話すと「イヤ まいった…」と一言。いつもの「やぁ!元気か!?」の声は鳴りを潜め、いかにも具合悪そうなご様子でした。

訊けば、ここ数週間に天気が急変した頃に調子が思わしくなくなり、そのうえ 脇の下から首にかけて痛痒(いたがゆ)い症状が出たので、何年かぶりに医者の門を叩くと「Aさん、鬼の霍乱(おにのかくらん)だよ。帯状疱疹だ。」との診断を受けたそうです。

症状が出たときは、発症箇所の不快感と共に 全体の倦怠感も起きたことから「すわ コロナか?」とも思ったようですが、幸い そちらは陰性だったそうです。

医者いらずのAさん「こんなものは蕁麻疹(じんましん)の延長だろ。軟膏でも塗っとけば大丈夫じゃないか。」と啖呵(たんか)を切ったそうですが、その際 ドクターに「帯状疱疹を軽く見ない方がイイ。」と 強くたしなめられたそうで、結局 大事をとって病院に一泊してきたとのことでした。

そのうえでドクターには「おそらく この時期の陽気の急変に身体がついてゆけなくなって、それまでのストレスも手伝って発症したようだ。Aさんは〝万年青年〟を自負しているけれど、いつまでも若いと思わずに 自分の身体は労(いたわ)るようにしてください。」と指導された と、苦笑交じりに自戒の弁を述べておられました。

Aさんのみならず、私も含め 多くの方々が、ここ数週間の天気の乱高下ぶりに(身体が)戸惑っておられることと思います。

朝晩は例年並みに涼しいのに 日中は20℃をゆうに超える気温を観測、と思ったら その翌日は冷たい雨が降って長袖の出番…と、暑いんだか寒いんだか ワケの分からない陽気が続いています。

この〝ジェットコースター天気〟には、さすがのAさんも勝てなかったようでありました。

折しもネットの特集記事でも「季節の変わり目には帯状疱疹に注意を」との喚起記事が載っていました。

特に今は新年度の時期でもあり、気候の急変に併せて 進学や就職などで生活パターンが変わったり住み慣れた土地から転居したりと、新たな生活環境の変化で疲れやストレスがたまる可能性も高まりがちな季節でもあることが指摘されていました。

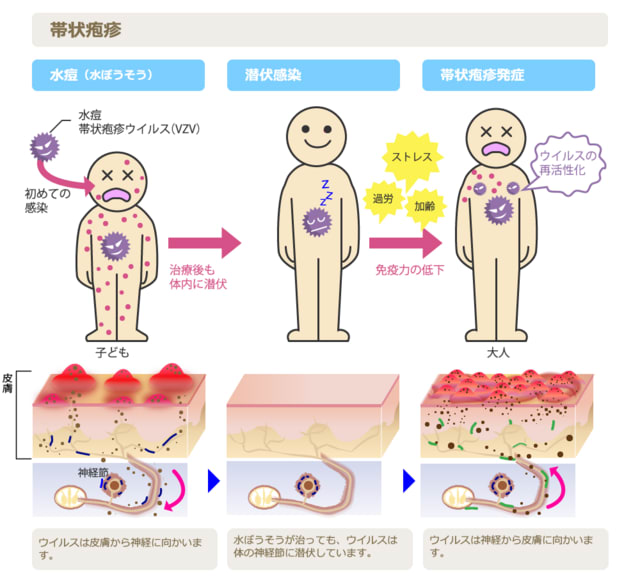

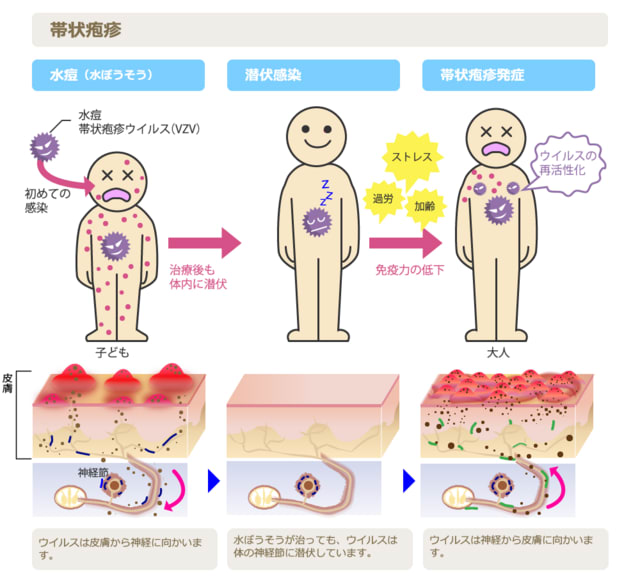

帯状疱疹は ご案内のとおり「水ぼうそう」と同じ『水痘・帯状発疹ウイルス』が原因だそうです。幼少期に水ぼうそうにかかることが多い日本人は 成人の9割ほどがこのウイルスの抗体を有していますが、ウイルス自体は背骨周辺の神経細胞内で症状を出さずに潜伏しており、それが 加齢や疲労・ストレスの蓄積によって体の免疫力が低下するなどし、そこに季節の変わり目などの普段と違う条件が加わるなどして 水痘・帯状発疹ウイルスが再び活性化を始め、帯状発疹を引き起こすようなのです。

それで、Aさんの主治医が「(帯状疱疹を)軽く見るな」と言ったのには、帯状疱疹には深刻な後遺症を遺(のこ)すリスクがあるからだそうです。

特に目や鼻の周りに現れた『眼部帯状疱疹』は 結膜炎や角膜炎などを併発して、視力低下や失明に至ることがあり、また 耳や顔面で発症すると『ラムゼイ・ハント症候群』と呼ばれる合併症につながり、めまいや耳鳴り・難聴などに悩まされることになるそうです。

また 今回のAさんのように肩(脇)や首筋にかけて発症すると、状況によっては腕が上げられなくなるなど運動麻痺(まひ)の症状が出たりすることもあるそうです。

また、発症した部位に関わらず 帯状疱疹の合併・後遺症で頻度が高いのは「帯状疱疹後神経痛(PHN)」だそうです。皮膚症状が治まった後も、3ヵ月以上に亘って長く痛みが残る場合があるとのことで、他では「アロディニア(異痛症)」という症状もあり、これは持続性の痛みや疼痛(とうつう)/チクチクした痛み に加えて、着替えの際の皮膚と下着の軽い接触だけでも痛みがあり、日常生活や睡眠に支障をきたす場合もあるそうです。

こんな事例を列挙するだけでも、何だか痛みが想像されてしまうほどです。

そのうえで、帯状疱疹を予防するには「睡眠」と「食事」あと「適度な運動」と「入浴」が意外と大切です、と識者は述べていました。

過度な疲労やストレスなどにより免疫力が低下しないよう バランスの良い食事や十分な睡眠に加え、散歩やウォーキングなど体温が少し上がる程度の強さの運動を日々続け 夜にはゆっくりと湯船に浸かって疲れを癒やす。そんな何気ない日常こそが 帯状疱疹を予防する第一歩になるそうです。

で、逆に気をつけなければならないのが、激しすぎる運動や長時間のトレーニングなど〝やり過ぎ〟だそうです。

そういえば 件のAさん、やること常に全力投球「そんなにやって大丈夫?」と言いたくなるほどのバイタリティーでありました。

今回の思わぬ帯状疱疹は、Aさんにイイ意味で警鐘を鳴らしてくれることになったようです。

万年青年といえども、今後はご自分の身体とも相談しながら 無理のない範囲で日々精進していただきたい。

Aさんに見舞いの言葉をかけながら、自分自身も自戒しながら この季節の変わり目を乗り切ってゆきたいと思ったところでありました。

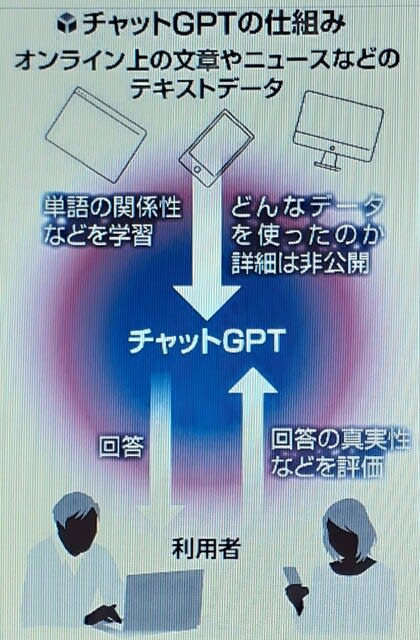

識者のIさんと意見交換する機会があり、そこで「ChatGPT(以下 チャットGPT)」が話題になりました。

で…一致したのが、チャットGPTの普及が 利便性と引き換えに、行政事業が市民ニーズに副(そ)わなくなってしまうのでは、との「懸念」でありました。

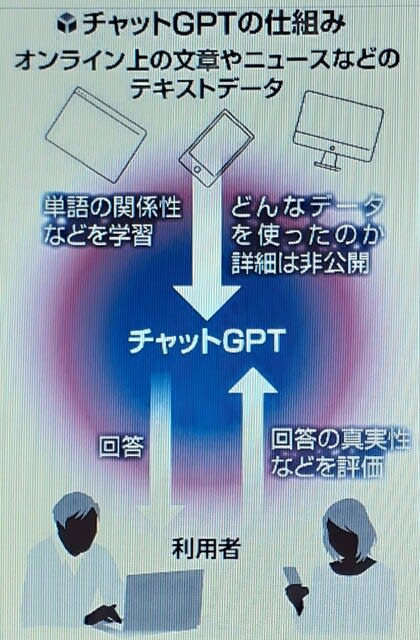

チャットGPTとは、ユーザーが入力した質問に対して まるで人間のように自然な対話形式でAIが答えるチャットサービスです。

2022年11月に公開されてから、回答精度の高さが話題となり 利用者が増加しています。

チャットGPTは、小説の自動生成やゲームでの会話を生成する用途で開発された「GPT」という言語モデルがベースになっているとのこと。

GPTは 与えられたテキストの指示に対して自然言語を生成するAIで、インターネット上にある膨大な情報を学習し 過去の会話内容を記憶したりしながら、複雑な語彙・表現も理解し そのうえでより自然な会話に近づくための機能が搭載されているとのことです。

話しの中でIさん「今後 チャットGPTは、人間社会の中で便利に使われることになるだろう。顧(かえり)みてみれば、昔は辞書や広辞苑に頼って言語を見出し それを文章化していたものが、パソコンの普及によって 文字そのものが手軽に検出できるようになった。そして 今はAIの開発によってチャットGPTが誕生し、文章そのものが機械によって創造できるようになる。」

「もしかしたら これからは、行政事務に関する文章(文書)や、議会の質問や答弁書まで チャットGPTによって作成されるようになるかもしれない。」とのことです。

「そのうえで…」とIさん。

「チャットGPTの普及に伴い、私たちは いわば〝新たなリスク〟を負うようになるかもしれない。」と警鐘を鳴らしておられるのでした。

「チャットGPTは、過去の(膨大な)データを蓄積・駆使して リクエストした人のニーズに合った文章を作り上げてくれる。」

「ただ その文章は、あくまでリクエストした人(依頼者)のニーズに合った内容…もっと言えば リクエストした人にとって都合のイイ内容の文章になることから、いわゆる「公(おおやけ)」の立場の者にとって適切かどうかは懐疑的な面が否めない。」

「それは何故か。そこには先ず〝客観性〟に乏しいことが挙げられる。」

「チャットGPTは、ニーズにこそ応える能力はあっても「それは間違っています」などと客観的に判断することは無い(設定されていない)。だからそれが たとえ公序良俗に合っていようといまいと、あくまで依頼者のために案文するので 行政職員が自らの利益(自治体に都合のイイ内容)を求めれば、それが市民ニーズに応えていないものでも、それを(自分たちにとって)正しいものとして文書化してしまうことも考えられる。」とのことでありました。

またIさんは、AIが蓄積する〝過去のデータ〟の信憑性(しんぴょうせい)についても一石を。

「例えば 行政職員が「公文書」を作成すれば、それはチャットGPTにとっての「過去の情報」となり、リクエストに応えた文章づくりの基礎になるよね。」

「でも、その公文書自体が間違っていれば。あるいは、故意に改ざんされたものであるとすれば。」

「チャットGPTは、その間違った公文書を基に さらに公(おおやけ)の文書づくりを行なうことになり、間違いの連鎖・間違いの増幅が重ねられることになる。これは とりわけ公正性が求められる行政職(事業)にとって大きな過ちの構図になりはしないか。」

「それで、一度(ひとたび)構築された 誤った公文書を訂正するとなれば、その(訂正に伴う)影響は他の分野(部局等)へも波及することになり、さまざまな「辻褄(つじつま)」が合わないことになって、行政の信憑性が瓦解することにもなりかねない。」

「だから、行政職がチャットGPTを使う際には 過去のデータが露の一滴も間違っていないという保証が求められることになり、それは逆に 行政職にとって大きなプレッシャーになるハズだ。」と断じておられました。

そのうえでIさんは「現時点で チャットGPTは、個人や公益性が求められない分野での活用はイイと思うが、特に行政職が公務の中で用いるのは時期尚早じゃないかと思う。よく自治体の長が「作業の効率化のためにチャットGPTの積極導入を」と言うけれど、オレは逆だと思うね。」とも。

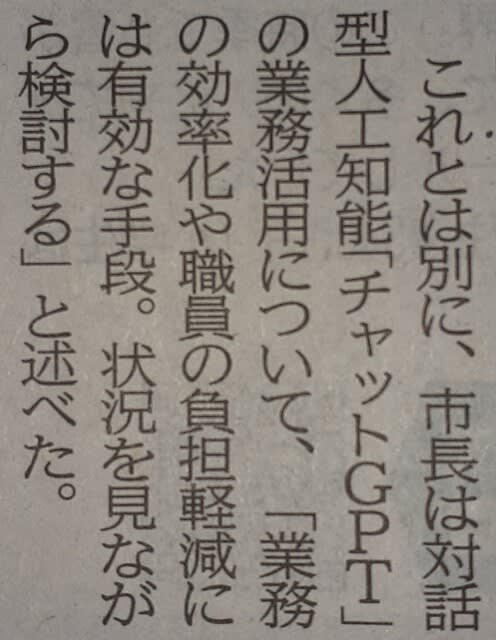

奇しくも、26日の朝刊に 記者会見で話した荻原市長の記事が。

そこには、青木島遊園地問題の中で 本来は児童福祉を目指すハズの長野市社会福祉協議会の指導主事が、児童の「思い」を踏みにじった行為を謝罪する発言と併せて「チャットGPT」の活用を前向きに考える旨の発言が載っていました。

顧(かえり)みれば、今回の「青木島遊園地存廃問題」においては、長野市が いわば自らの都合のイイように廃止に向けたストーリーを作り上げ、多くの心ある市民が「存続を!」の声を上げる中においても それを見直すことなく遊園地を潰してしまいました。

この件には 無論「チャットGPT」は登場していませんが、そんな現段階においても このような市民の声を無視した愚策が行なわれたのです。

このうえ 市行政にチャットGPTが導入されれば、いわば輪をかけて 自ら(=行政)にとって都合のイイ文書類が出されることになり、ますます市民無視の行政ペースでの行政事業が進められることになるのでは、と懐疑的にならざるを得ません。

しかも、今回(遊園地問題)においては〝公文書の改ざん〟ともいえる事実誤認が指摘され 問題視されました。

ここに Iさんの指摘する「誤ったデータでも、それを基にチャットGPTはニーズに合った文章をつくる」との〝チャットGPTの弊害〟が指摘されるところです。

市(市長)は、そこまで思慮して チャットGPTの導入を考えているのでしょうか。

とにかく前向きな市長発言に、不安と懸念ばかりが募るところです。

・

この日(23日)は 25回長野マラソン・第19回長野車いすマラソンが開催され、多くのランナーが長野市内を駆け抜けました。

好天に恵まれたこともあり、きっと佳き〝ラン・ディ〟を過ごされたことと思います。

さて、述べたように この日は好天。マラソン日和でもあり、いわば何をするにも好日でありました。

かくいう私は、犀川河畔にあるマレットゴルフ場「アカシアの杜」の整備作業にカオを出させていただきました。

こちら犀川河畔も好天となり、多くのマレットゴルフ愛好者の方々が 普段スティックを持つ手を鋤簾(じょれん)や竹ホウキに持ち替え、日常的にラウンドを楽しむマレットコースの整備作業に汗を流しておられました。

こちらの「アカシアの杜」マレットゴルフ場は、遡(さかのぼ)ること平成15年 市に対する造成の要望(実現)が捗々(はかばか)しくなかったことに端を発し「だったら住民パワーで事業を緒に就け、ボトムアップで行政を巻き込みましょう!」との私の提案を多くの住民が受け容れてくださり、当時 最悪ともいえたニセアカシアが鬱蒼(うっそう)と林立する雑木地帯に皆で分け入り、苦労に苦労を重ね 住民主体で造成作業を進めた経緯があります。

これまでも触れていますが、冬の時期には 各家庭に眠る使わなくなったスキーを持ち寄り、そこに伐採したニセアカシアの幹を積んではコースガイドに活用したりと まさに手造りを地でいく「民間主導の公共事業」を先導したものでした。

その後 約2年をかけて完成するも、竣工した年に発生した「平成17年豪雨」で できたばかりのコースが水没、一様に落胆したものでしたが そこで再び私が「お盆までに再興しましょう!」と 敢えての形でみなさんにゲキを飛ばし、コースに堆積した〝花泥〟と闘いながら何とかコースを復旧させたという…造成→災害→復興と、苦難に満ち それ故に愛着もひとしおのマレットゴルフ場として、多くの方々に愛好されているのです。

(過去の大会スナップ)

施設の竣工後は それ相当の年月を重ねていますが、みなさん 年齢を感じさせない熱意と元気によって、健康長寿の拠点ともいえる このマレットゴルフ場を経年に亘り管理・運営を続けてくださっているのです。

私は そこに、非常に純度の高い いわば〝ボランティア力(りょく)〟を実感をもって感じ取るところです。

自らの利益を求めず、純粋に マレットゴルフを愛好し、そのための拠点となる施設(アカシアの杜)を守ろうという変わらぬ姿勢こそが、この施設が経年に亘り健全に運営され続けていられる原資ではなかろうか と。

(強いて言えば、こちらの愛好者の求める「利益」とは 自らの健康ということでしょうか)

人は 概して、ある行動について それが自分にメリット(利益)があるか無いかで「やる・やらない」を決める傾向にあると思います。

そして その判断に基づき「やる・やらない」は、ときに他者に冷たい行動となり いわゆる世知辛い結果を招くことになるものです。

できるものなら、他者の幸せをも自らの幸せに置き換え 結果として公共の福祉につなげてくれたならば、自分の行動で社会全体が幸せ感を実感し そのうえで自らも達成感に浸ることができることでしょう。

その点、こちらのマレットゴルフ愛好者の方々は 挙げてマレットゴルフ場の整備=公共の福祉をめざし共々に無償の汗を流し、そのことで 結果としてみんなが達成感に浸ることができており、まさにボランティアの完成形とも言えると評されるところです。

愛好者のみなさんにおかれては、これからも このマインドを育(はぐく)まれ、この施設がいついつまでも健全な形で維持管理運営されることを改めて期待するところです。

全体(他者)への貢献(マレットゴルフ場整備)が、ひいては自らの幸せ(健康寿命の延伸)につながる。

まさに「情けは他人(ひと)のためならず」を体現するかの、マレットゴルフ場愛護会活動でありました。

午後には、松本市で ライオンズクラブの地区年次大会が開催されました。

社会人による奉仕団体であるライオンズクラブは、ボランティアを通じて社会福祉の向上と その行動(アクティビティ)による自己研鑽をめざし、地区ごとに活動を重ねています。

私も いちクラブのいち会員として身を置く中、これからの奉仕の在り方についても考えるところです。

そのような中、多難な状況におかれる「青木島児童センター」に対し、何らかボランティアができないものか…思いをいたすところです。

長野市の いわば一方的な価値観により、隣接する遊園地が廃止させられてしまった青木島児童センターは、状況(情勢)が激変しようとしている中 他の施設に比しても大変なことになっています。

その事態においても 市や市社協の対応は十分とは言えず、ご関係者は苦労を重ねておられることが伝えられています。

そんなところに、何らか支援 というと大げさですが、お手伝いのようなことができるとすれば。

自クラブの三役にお諮りしながら〝他愛の活動〟ができないか 模索したいと思うところです。

大きな社会問題となった「青木島遊園地存廃問題」について、当地と全く関係ない地区にお住まいの方々からも 多くの異論と疑問の声が挙げられています。

過日出席した とある会合の場でも、子どもの欠かせぬ居場所である遊園地を廃止したことは「おかしい」と話される人が複数おられました。

中には「人として間違っている」とか「遊園地が無碍(むげ)に潰されるのをニュース画面で見せつけられ、思わず涙が出た」という人もおられ、今回の事案が 悪しけく話題性を呼んでしまったことが再認識されました。

そんなみなさん「長野市はいったい何をやっているんだ」とか「この少子化傾向の中で、なぜ子どもの居場所を敢えて潰さなければならなかったんだ」などと、長野市行政を責める言葉が重ねられています。

で…このことについては、私自身は 心ある市民のみなさんの遊園地存続活動を強く支援した者であることから、市のやり方について 多くの市民の方々と同意の者として市を非難するものでありますが、一方で 私自身も市政の一翼を担う者として 遊園地の存続を果たせなかったことについての責任を有する者の一人でもあることから、ただ単純に みなさんと同じ側に立って行政に石を投げる(だけの)こともできないところであります。

事(こと)ここに及んでしまったことについて、私の立場でも市民のみなさんにお詫びしなければならないところであります。

市行政をチェックすべき長野市議会においても、議会の意志(過半数以上)をもって遊園地の廃止に反対する流れができ得なかったこと、議会の者たちも、私のように遊園地廃止に反対する者がいながらも、大勢の者は あれだけ市(市長)が多くの住民の意思に反した経過を辿ったとしても、結局は市(市長)の決めごとを容認することになったことに、その悪しき現実を突きつけられることになってしまいました。

これからも、今回の遊園地問題をはじめ さまざまな課題が想定される中、せめて同じ轍(てつ)を踏まないよう力を尽くしてゆかなければなりません。

これまで 私自身、あくまで「遊園地存続」を期して活動されてきた皆さんの支援をさせていただいたことから〝廃止を前提〟とした対応を念頭に置かずにおりましたが、実に残念ながら 現実には青木島遊園地自体が存在しなくなってしまいましたので、今後は いわばギアを入れ替える中で、放課後児童の環境整備に取り組んでゆかなければなりません。

かかる状況下で、相変わらず課題となっているのが「子どもの遊び場」です。

ご案内のとおり、これまでの経過の中では 理不尽ともいえる〝大人の事情〟により 居場所(遊び場)を奪われてきた子どもたちですが、青木島遊園地の廃止に伴い 今の状況では完全に戸外の遊び場を奪われることになってしまいました。

このことについては 長野市が「隣接する小学校の校庭を使わせる」としていますが、遊園地が廃止してしまった今になっても その見通しは立っていません。

確か市(市長)は「4月中に(校庭での遊びを)実現する」と言っていましたが、ときは既に4月も最終週に入り、これは「〝いつものとおりの〟先延ばし」の誹(そし)りを免れないところでありましょう。

しかしながら、これ(児童センター利用児童を校庭で遊ばせること)は そうそう簡単に実現できするものではありません。いったん下校し 児童センターに来た児童を、再び学校の校庭に連れていって遊ばせ 保護者の迎えに応じてセンターに戻す との作業は、安全の面・児童一人ひとりの把握の面などから 存外に難儀な取り組みになると言わざるを得ません。

長野市は「人員を増やして対応」などと言ってはいるものの その目処も立っておらず、それでは(日程ありきの中で)現有の支援員体制の中で行なうのは不可能です。

これはまさに「遊園地廃止が先か・子どもの遊び場確保が先か」の〝ニワトリたまご〟の典型とも言える課題でありました。

長野市が、遊園地廃止を前提に、そのうえで 子どもたちのことを優先させるのであれば、先ずは子どもたちを安全に校庭で遊ばせることができることを確認してから 遊園地廃止に臨むべきでありました。

しかし実際には、市(市長)は 遊園地廃止を優先し、子どもたちの遊び場の確保を後回しにしてしまった。

このことが、今の対応の〝後手ぶり〟を露呈することになっています。

望まれない〝ニワトリたまご〟順番が逆と言わざるを得ない愚策となっているのです。

しかしながら、述べたように 児童センター利用児童を校庭で遊ばせ またセンターに安全に戻すのは容易ではなく、いくら「早く」と言っても 安全かつ確実な計画無しに見切り発車させることは許されるものではありません。

このことからも、青木島遊園地の現時点での廃止は、拙速に尽きたことが再認識されるところです。

またも 罪も無き放課後児童は、大人の都合に翻弄されることになってしまっているのです。

で このうえは、児童センターの西側にある「庭」のスペースを早期に再整備し、せめて そこで子どもらが遊べるようにしてあげることも急務ではないか と。

(写真は資料)

聞けば、青木島遊園地にあった「雲梯(うんてい)」については、この「庭」のスペースに移動させることが要望され、然るべく対応することになっているとのこと。

この雲梯の移動設置を早期に実現させ とりあえずの居場所を設(しつら)えてあげることが、せめてもの子どもたちのストレスの軽減に資すると思うところです。

また 支援員さんが不足する中、ボランティアで子どもの遊び相手になることも一考のことでしょう。

市行政と対峙する一方、多難となってしまった児童センターを支援してゆきたい。

ギアを入れ替えて、未だ数多ある課題に向き合い 最終的に子どもの笑顔につながる活動を行なってゆきたいと思うところです。

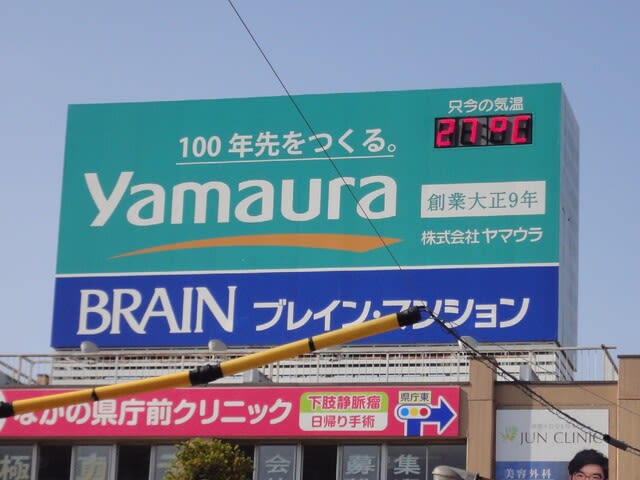

ここ数日 列島は全域に亘って気温が上がり、この日(20日)は 午後3時頃に通りかかった(長野市内の)気温表示計も、おそらく今年一番の高温を示していました。

暑いわけです。

たまらずクルマの窓を開け走行すると、今後は花粉だかPM2,5だかで鼻がムズムズしてきて…気温の乱高下に往生させられました。

一方、この後は 再び気温が急に下がることも予想されており、予断ならない気象状況となっているようです。

この気候の急変の折には メニエール症など身体のバランスが狂わされるとも言われることから、私も含めて体調管理には充分に気をつけたいところであります。

◆ 青木島遊園地存廃問題 =形のうえでは更地になっても、子どもを思う気持ちは意強く=

大きな社会問題となっていた「青木島遊園地存廃問題」において、事態が大きな局面を迎えることとなってしまいました。

長野市が 半ば一方的に進めていた、遊園地廃止に向けた「現状回復工事」が、予定より大幅に早く終わったのです。

無垢な子どもたちの眼前で容赦なく進められた植栽の抜根や樹木の伐採作業により、温かな緑に覆われていた遊園地は 無残な土色と化してしまいました。

もう、そこには何もありません。

あるのは 虚無感だけです。

やっつけ仕事の遮蔽物(しゃへいぶつ)が取り払われた後には、ただのガランとした空き地が広がるだけです。

この後、所管課の職員は「原形回復工事、終了しました!」と上司に報告、それをまた受けた荻原市長は「ごくろうさん。」などと慰労の言葉をかけるのでしょうか。

長野市が、いわば〝一丸となって〟進めた 青木島遊園地の廃止。

18年に亘る悪しき試行錯誤の末に 市が主導して廃止方針を進め、あげく「フラットな気持ちで市民の声を聞きたい」と詭弁を弄して住民を集めたものの、その実は 裏で取引が行なわれており、多くの心ある市民の心を弄(もてあそ)んだ末に突き進んだ廃止への道程は 長野市行政そのものに強い不信感を残すこととなってしまいました。

何より、純真無垢な子どもたちに 永年に亘り無用な我慢を強いたうえに、最後の最後に心を傷つけたことは到底容赦できるものではありません。

私たちは、この長野市の振る舞いを忘れることはありません。

今回のことは、遊園地廃止問題に止(とど)まらず、長野市の体質そのものを悪しけく内外に示すこととなってしまいました。

最後まで遊園地の存続を願い活動を重ねてこられたKさんは、取材に対し「周りの人からは『少子化の時代にやることではない』という声があり、その通りだと思うが、力不足だった」と悔しそうに話した とのこと。

絞り出すような言葉でありました。

このうえは 長野市の児童福祉について、もっと言えば 長野市の社会的弱者に対する福祉について私たちは検証を進め、これ以上の愚行政が行なわれないよう厳しくチェックしてゆかなければなりません。

先日も触れましたが、これが終わりではない。これからが始まりなのです。

形のうえでは更地になっても、子どもを思う気持ちは意強く持って 取り組みを強めてゆこう。

剥き出しになった地面を見つめ、思いを新たにいたすところでありました。

現場を見ていると、Kさんと共に遊園地存続に尽力されたYさんとバッタリ。

「やあ倉野さん…。見てくれや、このハナミズキ。」と指さす方には。

児童センターを愛護されてきたYさん、敷地の一隅にサクラソウを植えられ 何年か越しにここまで育てて(広げて)こられたそうです。

ただ、その中に植えられているハナミズキが どうやら先端部分に花がついておらず、枯れかけてきているようなのです。

「ハナミズキも 遊園地の廃止を悲しんで、枯れ始めてるんじゃないか。」と Yさんがポツリ。

青木島遊園地設置の際に中心となって東奔西走され、その後は誰よりも遊園地を愛し そこで無邪気に遊ぶ子どもたちに最後まで慈愛をくださったYさんの、切ないといえば余りある一言だったのでした…。

未だ大きな社会問題となっている「青木島遊園地存廃問題」ですが、遊園地の利用者 とりわけ児童の「心」をないがしろにしたままに進められた原形復旧工事は、工事開始から僅か3日間で 植栽や樹木などの上物があらかた撤去されてしまいました。

ついこの間まで 子どもたちの笑顔が見られた青木島遊園地は、もはや ただの更地(さらち)と化してしまったのです。

あれほどすったもんだした経過を踏んだのに、廃止が決まった(決めた)後の市の〝仕事〟は早いの何の。

〝逃げ足〟とでも言いたくなるような素早さで、児童が見ていようがいまいが お構いなしの様相で、一気にぶっ潰していった感です。

児童センターに子どものお迎えにきた保護者さんらは、この〝荒野(こうや)〟と化した遊園地(だった)敷地を見て、一様に言葉を失なっているとのことです。

中には「酷(むご)い…。」と口を手で覆い 嗚咽(おえつ)する人もいるそうです。

言葉にできない虚無感に覆われるところでありました。

一方、遊園地に隣接する青木島児童センターの窓には、大きな文字で掲示物が掲げられていました。

他でもない、去る14日の〝最後の遊び〟の日に 遊園地に感謝の意を伝えようと準備したものの、児童センターを管理運営する長野市社会福祉協議会の職員(指導主事)の「待った」によって掲示を拒まれた「ありがとう」を記した掲示物です。

最後の最後に行なわれようとした記念の行動が 本来は児童福祉向上を果たすべき内部の職員によって阻まれ、無垢な児童らは「どうして?」の思いを最後まで抱かせられたまま遊園地に別れを告げなければなりませんでしたが、その無念さを慮(おもんばか)った支援員さんが市社協と談判し せめてものこととして遊園地に向けて感謝の言葉を掲示することになったとのことです。

なぜ あのとき、児童の純粋な思いに水が差されなければならなかったのか。

その〝一部の大人の見解〟を児童に押しつけた行為に大きな疑問を抱くと同時に、そのことについて「こちら(大人側)が正しい」と決めつけて(ありがとうの)掲示を許さなかった市社協の それも指導主事の了見は今も理解できません。

その後 既に工事が始まってしまったことから、週明けに遊戯室(体育館)でプラカードと共に全員写真を撮り直したとのことですが、本来であれば 青空の下、遊園地が現存しているうちにそれ(一緒の写真)を行なうところだったのに…残念極まりないところであったでしょう。

・・・・・・。

いつも泣かされるのは「エンドユーザー」です。

例えば 今回の青木島遊園地存廃問題においては、大人同士のすったもんだで居場所を奪われ 利用を制限され、それが あたかも子どものせいであるかのように言い訳の道具にされ、あげくは 存続を匂わせながら実際には廃止の道が決まっていて、最後には目の前で遊園地がぶっ潰される様子を見せつけられる理不尽。

で せめて最後に感謝の思いを伝えるだけの行動を、大人の屁理屈で阻(はば)まれる理不尽。

また例えば、このことについてブレーンのMくんは この状況を「障がい者支援事業」にも重ね合わせます。

本来は障がい者の待遇を向上させ 工賃(時給)アップを図るための障がい者施設が、いわば〝職員のための施設〟と化し、障がい者(利用者)さんは低劣な状況に留め置かれたまま いわば施設(事業)を維持するための存在にさせられている現実。

一部の運営主体(者)のために、本来は主役であるべき存在のエンドユーザーさんらが泣かされるような社会構造は「おかしい」としか言いようが無い。

遊園地は更地になっても、この問題は終わりにはなりません。

イヤ、むしろ これからが始まりと言えると思います。

今回のことで 改めて見えてきた長野市行政の問題点を改めて検証し、次へと活かしてゆかなければ 児童らの無念は浮かばれるものではありません。

未だ大きな社会問題となっている「青木島遊園地存廃問題」ですが、半ば一方的に始められた「原形復旧工事」は、その工事初日に 遊園地を〝破壊する〟ともいえる無碍(むげ)とも言える作業の様子を、誰からも 特に心に最も大きな痛みを負わされた児童の目にも晒(さら)す形で行なわれたことに、その無神経さに驚かされると同時に そのことに対し私も含め多くの市民から 抗議の声が寄せられました。

このことについては、遊園地を管理する長野市や 遊園地を利用した児童が通う児童センターを運営する長野市社会福祉協議会に対し抗議の電話が寄せられたり、児童センター保護者会の有志の方から 長野市に対し 文書で緊急の申し入れが行なわれる事態となりました。

申し入れ文の内容は下記のとおりです。

青木島遊園地の原形復旧工事について(緊急の申し入れ)

標記の工事について、その対応が余りにも関係者 特に児童センター利用児童への配慮に欠けることから、緊急的に申し入れを行ないます。

本日から始まった原形復旧工事は、いわば否応なしという形で着手されています。

子どもたちが笑顔で駆け回った遊園地に大型重機や作業員が立ち入り、植栽の抜根や樹木の伐採など、これまで子どもたちが慣れ親しんできたものが次々と除去・撤去されており、それを目にする心ある地域住民は 一様に心を痛めております。

そんな状況下で工事を見守る中、市ならびに市社協が 最も心を砕くべき児童センター利用児童に対する配慮が全く見られないことから、ここに緊急に申し入れを行ないます。

前掲のとおり、現下の原形復旧工事の模様は、見る者の心を痛めることになっていますが、そのことについて一番 心に痛みを負うのが、他でもない児童センターの利用児童です。

工事初日の17日、学校から児童センターに向かう児童らは、あれほど慣れ親しんだ遊園地が無残に壊されていく様子を直接目にすることとなり、一様にショックを受けています。

中には「遊園地を壊した人を許さない!」と憤ったり、工事の様子を見て情緒不安定に陥り泣き出す子どももいるほどで、多感な児童にとって遊園地が目の前で壊されていく様子は、大人が感じることよりも、その受ける悲しみの度合いははるかに大きく、その心理的ショックはいかばかりかと思われるところであります。

しかし実際には、工事は いわば剥き出しのままで行なわれています。

このような児童に対する配慮に欠けた行為(工事)は、もはや所管課(公園緑地課)の範疇を超え、児童福祉・児童教育の面でも大きな問題があると言わざるを得ません。

長野市が行なう「児童への配慮」とは、交通安全などの外見的な配慮のみであり、児童の「心」に対する配慮が全く為されていないのです。

顧みれば、さきの遊園地への感謝の紙の掲示を阻止したことについて、所管の市社協会長は「子どもたちの気持ちに十分寄り添えずに対応したことを深くお詫び申し上げる。」とし、さらに「子どもたちに寄り添った支援がさらに充実するよう、全職員が一丸となって取り組む。」としたはずであり、そのことについては委託元の荻原市長も同意でおられるところでありましょう。

今まさに「子どもたちの気持ちに十分寄り添った対応」が求められているのです。

つきましては、下記のとおり緊急に申し入れますので、然るべく対応を行なってください。

記

1,青木島遊園地の原形復旧工事にあたっては、青木島児童センターに面する遊園地東側と、センター利用児童が通行する遊園地北側の面について、工事の様子が児童の視野に直接入らないよう遮蔽物を設置すること。

なお、この緊急申し入れ書の「宛先」については、長野市が 児童の「心」にまで配慮するよう、複数の部局に対し出されています。

通常であれば、工事を所管する「都市整備部」のみに対し出されるものですが、今回の長野市の配慮不足(配慮ゼロ)は、いち所管では事(こと)足りないこととなっているからです。

これについては先日も触れましたが、工事を所管する 都市整備部公園緑地課は、この工事を〝単なる原形復旧工事〟としか考えていないことが分かっています。

彼ら(公園緑地課)は、今回の経緯…自分たちの初期対応の誤りによって 子どもたちの欠かせぬ居場所であった青木島遊園地を廃止に追い込んだことの反省は もはや今は昔のことと捉え、廃止の手続きが瑕疵(かし)なく進み 市長も了承したことだから後は工事を進めるだけとばかりに、その惨状を目にする児童の「心」のことなどお構いなしに工事に着手しているのです。

もはや、彼らに「思いやり」の心は無く、ひたすらに納期に間に合わせんと 重機を駆り人足を投入して更地化をめざしているのです。

で あるとするならば、同じ市行政を担う者として「児童福祉」を担う「こども未来部」ならびに「児童教育」を担う「教育委員会」にも共通認識をもって考えてもらいたいとしたところでありました。

保護者有志のみなさんは、もはや 今回の工事内容は、センター利用児童に心の傷を負わせる重大事案 すなわち「児童福祉」ならびに「児童教育」の面で大きな問題があると言わざるを得ない「行政瑕疵」と言えるのではないかと厳しく指摘しているのです。

長野市が行なう「児童への配慮」とは、交通安全などの外見的な配慮のみであり、児童の「心」に対する配慮が全く為されていないのです。

この一文に、市民の 長野市に対する強い憤りと大きな落胆の意が込められていたのでした。

このことに対し、長野市は〝然るべく〟対応してきたようです。

保護者有志が実感した「多感な児童にとって遊園地が目の前で壊されていく様子は、大人が感じることよりも、その受ける悲しみの度合いははるかに大きく、その心理的ショックはいかばかりかと思われるところであります。」このことに鑑み、

青木島児童センターに面する遊園地東側と、センター利用児童が通行する遊園地北側の面について、工事の様子が児童の視野に直接入らないよう遮蔽物を設置すること。

と申し入れたことに対し、翌日(18日)市が対応を行ないました。

しかし それは、あろうことか既存のフェンスにブルーシートを掛けただけのもの。

これを〝遮蔽物〟としていたのです。

既存のフェンスの高さは1mそこそこ。そこにブルーシートを掛けただけの〝遮蔽物〟は、ただ回りをシートで囲っただけで 内部は丸見えのままです。

ブルーシートの上面では、ユンボのアームで引き抜かれた植栽がダンプに積まれる様子がほぼ丸見え…これじゃ「お尻隠してアタマ隠さず」笑えない諺(ことわざ)のようです。

これを即(すなわ)ち「やっつけ仕事」と呼ぶのでしょう。

この〝やっつけ仕事〟について、記者が「工事の様子を完全に見えなくする対策はどうか」と問うと、所管課は「予算的に難しい」と答えたとのことです。

このことについては 先日も触れましたが、今回の工事計画に そもそも遮蔽物を設置する内容は盛り込まれていなかったとのことです。

・・・・・・。

自治体における「予算措置」とは、その自治体の〝意思表示〟であると申せます。

ある事業に予算を盛ることで「これをやります」と内外に示し、予算を付けないということは その事業は行なう意思が無いことを表すものです。

つまり 長野市は、今回の現状回復工事に際し 当初から児童の「心」にまで配慮する気が無かったのです。

「予算が無かった」のではなく「その気が無かった」ということなのです。

それが この顛末です。

関係者が悲痛な声を寄せたのを受けての措置が ブルーシートを掛けただけ。

情けないとしか言いようがありません。

百歩譲って、この高さが とりわけ無垢な低学年児童の身長より高いとすれば、辛うじて幼子の目には(工事の模様が)入りにくいのかもしれません。

しかし、一番のショッキングなシーンは 既に終わった工事初日の抜根作業でした。

やっつけブルーシートが掛けられたこの日は、既に作業が進捗した後です。

植栽が剥がされ木々の根が引き抜かれる いわば遊園地が潰される様子は、工事が剥き出しの初日にこそ集中したところであり、今さらシートを掛けても 遅きに失したともいえる有様。

やはり遮蔽物は、工事計画の中にキチンと盛り込まれ 中が(児童の視界に)見えないようにしてから開始すべきでありました。

ところで 遡れば、荻原長野市長は 新年度の訓示で「役職の上下に関わらず、おかしいことを「おかしい」といえる職場の雰囲気をつくりたい。」と述べたそうです。

その観点でいえば、今回の現状復旧工事に際し 児童の目に晒(さら)すのを防ぐ遮蔽物が無いことを「おかしい」と言う職員はいなかったのでしょうか。

そんな良識を持った職員が皆無だったとすれば…長野市職員は 一体どんな感性を持って業務に臨んでいるのかと 懐疑的にならざるを得ません。

今回 たったこれだけの市民対応を見ただけで、長野市の体質のようなものを改めて実感させられたところでありました。