未だ大きな社会問題になっている「青木島遊園地存廃問題」ですが、一連の経過を経てこの日 多くの市民の思いに背中を向ける形で、遊園地の廃止に向けた「原形回復工事」が始まることとなりました。

このことについては、昨年末から 多くの市民が遊園地廃止に反対し、存続を願っていたところでありますが、市は 表面的な対応を二転三転~しかし その裏では廃止に向けた密約を着々と進めた末に、半ば(市の)一方的な都合に基づき 4月17日を工事の着手日に定め、いわば否応なしという形で(工事を)始めました。

子どもたちが笑顔で駆け回った遊園地に大型重機や作業員が立ち入り、植栽の抜根や樹木の伐採など、これまで子どもたちが慣れ親しんできたものを次々と除去・撤去し始めており、それを目にする心ある地域住民は 一様に心を痛めておられます。

私も関係者に乞われ 現場に足を運びましたが、かかる状況下で工事を見守る中 工事の主体である長野市と児童センターの運営を司(つかさど)る長野市社会福祉協議会(市社協)が、最も心を砕くべき児童センター利用児童に対する配慮が全く見られないことが見て取れ 非常に残念に思わされると同時に、市と市社協の体質のようなものを感じ取ったところです。

画像でご覧のとおり、現下の原形復旧工事の模様は 見る者の心を痛めることになっていますが、そのことについて他でもなく 一番に心を痛めるのが、他でもない児童センターの利用児童です。

そのことには誰しも気にかけるべきところであり、周囲の大人の務めとすれば でき得る限り児童に精神的ショックやストレスを与えないよう努力するものでありましょう。

ところが です。

私が現場に足を運んだ際 私は非常に驚かされました。

あろうことか、児童の居場所であった遊園地を壊す工事が、いわば剥(む)き出しのままに行なわれていたのです。

私が現着したとき(14時頃)も、遊園地の敷地内では ユンボ(小型重機)や抜根機が稼働し、子どもたちが慣れ親しんだ植栽や 盛夏には涼を取ったであろう木々が無残に切り倒され、抜根機で根こそぎ掘り起こされる様子が、イヤでも目に飛び込んできました。

その様子は 私たち大人の者にとっても少なからずショッキングなものであり、何というか言葉を失うような無残な有様でした。

そのうえで、です。

剥(む)き出しのまま 誰の視界にも入る工事の模様は、あろうことか 学校から児童センターに向かう児童の視界にも 否応も無く飛び込んでくるのでした。

工事初日のこの日、学校から児童センターに向かう児童らは あれほど慣れ親しんだ遊園地が無残に壊されていく様子を直接目にすることとなり、一様にショックを受けている様子でした。

中には「遊園地を壊した人を許さない!」と憤ったり、工事の様子を見て情緒不安定に陥り泣き出す子どももいるほどで、多感な児童にとって遊園地が目の前で壊されていく様子は、大人が感じることよりも、その受ける悲しみの度合いははるかに大きく、その心理的ショックはいかばかりかと思われるところです。

しかし実際には、工事は いわば剥き出しのままで行なわれています。

このような児童に対する配慮に欠けた行為(工事)は、もはや所管課(公園緑地課)の範疇を超え、児童福祉・児童教育の面でも大きな問題があると言わざるを得ません。

工事が始まる前 長野市は「児童の安全には十分配慮して行なう」旨の表明を行なっていました。

確かに、学校から児童センターへの導線には多くの人員を配し そういう面での安全は確保されていました。

しかしそれは、交通安全などの外見的な配慮のみであり、もしかしたらイチバン肝心な〝児童の「心」に対する配慮〟が全く為(な)されていないのです。

私は、当然に長野市は 児童の心情に配慮し、予め遮蔽物(しゃへいぶつ)を設置したうえで いわば残酷であるともいえる遊園地を壊す工事の様子が児童の視界に入らないように配慮すると思っていました。

しかし実際には それが全く無かった。

このことについて現場で職員に問うと、今回の工事の計画に そもそも遮蔽物を設置する内容が盛り込まれていなかったとのことでした。

つまり長野市は、遊園地を壊すことだけが目的であり、そのことで 誰がどのように傷つくのかについては度外視ししたまま工事を進めようとしているのです。

こんな血も涙もない 無碍(むげ)な行政行為はあったものでしょうか。

その後 保護者の方からの抗議を受け、児童センターの窓側から遊園地を臨む面には ブルーシートを掛けた遮蔽物が施されたようですが、それとて「言われてからやった」いわば〝やっつけ仕事〟と言わざるを得ません。

・・・・・・。

顧みれば、さきの遊園地への感謝の紙の掲示を阻止したことについて、所管の市社協会長は「子どもたちの気持ちに十分寄り添えずに対応したことを深くお詫び申し上げる。」とし、さらに「子どもたちに寄り添った支援がさらに充実するよう、全職員が一丸となって取り組む。」としたはずであり、そのことについては委託元の荻原市長も同意でおられるところでありましょう。

今まさに「子どもたちの気持ちに十分寄り添った対応」が求められているのです。

にも関わらず やってることは、子どもたちの心に何の配慮も無い「遊園地を壊すことだけを目的とした工事」です。

今回の行政行為に際し 私は、所管の公園緑地課の職員では職責に叶わないと判断し、居合わせたこども未来部職員に対し「児童福祉」の視点で、また電話で教育員会に「児童教育」の面で 児童の心に配慮しない工事は大いに問題であることを厳しく指摘しました。

しかし残念ながら、各職員の心に心底響いたかと言えば そうは感じられない鈍感さでありました。

これまでも 青木島遊園地の存続を願って活動を重ねてこられたKさんは、この工事の模様を見て「長野市の行政は劣化が著しい」と嘆いておられました。

いったい どこを向いて行政事業を行なっているのでしょうか。

向いている方角が 明らかに違う長野市行政。

その一翼を担う者の一人として、慚愧の念に堪えないところであります。

なお この〝剥き出し工事〟について 児童センター保護者有志の方が、工事にあたっては、青木島児童センターに面する遊園地東側と センター利用児童が通行する遊園地北側の面について、工事の様子が児童の視野に直接入らないよう遮蔽物を設置することを市に申し入れたとのこと。

今後の対応如何(いかん)で、市の姿勢が また見えてくるところです。

未だ大きな社会問題となっている「青木島遊園地存廃問題」ですが、一連の経過を辿る中で事(こと)が佳境を迎えるうちに、先週末に遊園地を利用する児童らが 遊園地への感謝の思いを文字にして掲げて写真を撮ろうとしたところ、長野市社会福祉協議会(市社協)の職員(指導主事)が〝待った〟をかけてしまったことが報じられ、大きな批判と疑問の声が寄せられることになりました。

今回の件の本質的な問題は、本来 福祉(この場合は「児童福祉」)を向上させることが職責であるハズの市社協の それも〝福祉の伝導師〟であるべき指導主事が、児童の純粋な思いに砂をかけるような行為に走ったことは それが市社協の体質であるのか?と問いたくなるほどの愚行でありました。

そのうえで 私は、かかる市社協に着目したうえで 一連の流れの中での いわば「功罪」ともいえる〝内部事情〟を実感することになりました。

それは「関係者の中(内部)自体に問題意識があるか無いか」という構造的な問題であります。

で 私は、かかる構造的な問題の中で 今回の青木島遊園地存廃問題→青木島児童センター問題の渦中に、一筋の光明を見た思いがしたものです。

今回 問題となった「青木島児童センター」は 市社協の傘下にあり、その市社協は 長野市から業務を委託されており、いわば 長野市⇔市社協⇔児童センター との、いわば〝縦割り組織〟となっています。

その縦割り組織の中で 市が「青木島遊園地は廃止します」と一度(ひとたび)決めれば、その意を汲(く)んだ市社協・児童センターは 直ちに遊園地廃止を受け入れ それ(廃止)を前提とした対応を協議し、市の方針に合わせて路線変更を行なうものです。

これが、ありがちな「上意下達(じょういかたつ)」の動きです。

残念ながら そこには、上(うえ)の方針に対する疑問や反論は皆無…イヤ 百歩譲って「おかしいよね」と思ったとしても、それは決してカオに出すことは無く 内心とは別に上(うえ)のいうがままに仕事にかかるのです。

これは 悪しき組織運営と申せ、青木島遊園地存廃問題においても その典型ともいえる上意下達が進められているのです。

しかし そんな中、今回の「青木島遊園地存廃問題」における児童センターの支援員さんらは、そんな 理不尽ともいえる上意下達方針に、イイ意味で異論を唱えておられるのです。

遊園地廃止のキッカケともなった「子どもの発する「音」がうるさい」との一部世帯の苦情には真摯に対応し、以降は苦情が起きないように収めると共に、市の一方的とも言える廃止方針に正面から向き合い、遊園地の存続を願って住民とも連携して活動を重ねておられます。

ありがちな縦割り組織の中では起こし得ない、勇気ある〝反旗の掲揚〟であります。

そんな心ある行動に支援員さんらを駆り立てたのは、他でもない「子どもたちのために何を為すべきか」との純粋な思い…いわば「職責」に裏うちされた 責任ある行動と言えるでしょう。

繰り返せば 保身の上に立ち、組織の中で安住を決め込むとすれば、上(うえ)が廃止と言えば「ハイ 分かりました」と盲従し、子どもにはテキトーなことを言ってはぐらかしながら廃止の手伝いをするもの…で それがイチバン楽な方法なのです。

しかし ここ青木島児童センターの支援員さんらは、その道(廃止容認)を選ばなかった。

欠かせない子どもの居場所を 大人の都合で奪っていいハズがない。

私たちは、あくまで児童福祉を守る立場で 市の方針に異論を唱え、あくまで遊園地の存続のために最後まで頑張ってゆこう。

もしかしたら、かかる〝内部の者〟たる支援員さんの存在が無ければ、長野市の児童福祉の根幹を揺るがすことにもなりかねない悪しき事案となった「青木島遊園地存廃問題」は、闇から闇へと葬り去られたかもしれません。

しかし、その内部の人の問題提起により 一連の事実が表面化し、多くの人が問題意識を共有することができました。

で このことは、遊園地存廃問題に止(とど)まらず 長野市の悪しき組織体質をも質(ただ)すキッカケにもなったところです。

その通底にあるのは、他でもない「子どもたちのために」との〝本来の感性〟であり、それこそが、現場に立つ関係者に求められるものです。そして私は これら支援員さんの感性に共感し、活動を支援させていただいているのです。

今もなお 児童センターの支援員さんは、あくまで児童福祉向上のために真摯に取り組んでおられます。

長野市・市社協の方針が明らかに児童福祉向上に副(そ)っていないと言える中、子どもたちの最後の砦(とりで)として最善を尽くす。

その心根に共感し、私も でき得る限りの支援を尽くしてまいりたいと思うところです。

先日(15日付)のブログで触れた「青木島遊園地で児童センターの子どもたちが記念撮影の際に感謝の気持ちを記した模造紙を掲げることを 長野市社会福祉協議会(市社協)職員が一方的に制止した問題」について、私の周囲でも多くの怒りや嘆き さらには市社協に対する失望感が上げられています。

「市社協職員は、本来 住民(市民)の心情に寄り添い、市民(この場合は主に児童)の側に立って住民福祉の向上をめざすことが職責のハズ。その者が、なぜ児童に寄り添うこと無く一方的に制止に走ったのか理解できない。」

「この市社協職員は、しょせん市の下請け的感覚で現場に出向いていたんじゃないか。子どもにとってどうなのか、より 市にとって都合がイイか悪いかで自分の行動を決めているんじゃないか。」

「これは、市社協職員が長野市へ忖度(そんたく)する行動(考え方)が如実に表れたケースじゃないか。子どもの行為を許すことで、市役所から厳しい評価を受けことを怖(おそ)れて 子どもの気持ちより自分の立場を優先させる道を選んだ。保身に基づく最たる愚行だ。」

等々、市社協職員の心無い振る舞いに対して厳しい意見が相次いでおり、青木島遊園地を廃止に追い込む長野市(市長・職員)の一方的な所作に加え、本来は市民(この場合は児童)の福祉向上をめざすべき市社協職員が 真反対の行動をとったことに 怒りを通り越して大きな失望感を禁じ得ないところでありました。

さきの県内大手地方紙の記事に寄せた識者のコメントにもありましたが、今回の市社協職員の心無い行為は 単なる行為を超え、国連が定め 日本も批准している「こどもの権利条約=子どもの意思表明権」に抵触しているとも申せます。

ご案内のとおり「こどもの権利条約」においては、子どもが自分の意思を自由に表明する権利を保障したうえで、各教育段階の学習指導要領でも「主体的な意思決定」や「意思表明の表現」が基本的達成目標とされています。

すなわち 教育現場をして、児童に自分の意思を表明するスキルを付けさせるよう取り組むことになっているのです。

そんな、社会を挙げて 子どもの意思表明を促す時勢になっている中にも関わらず、この市社協職員は 時代に逆行した愚行に走ったのです。

そうです。市社協の職員には「児童福祉の向上」を果たす責務があり、その大前提には民主主義の根幹を成す「多様な意見に対する寛容性」が民主主義の根幹にあるハズなのです。

まさに それらを踏みにじる形で行なわれた今回の心無い行為は、市社協が如何に硬直した杓子定規の考え方の上に立っているかを示したものであり、図らずも組織の体質を表したものになったところです。

一方 15日付のローカルニュースで、今回の市社協職員の言動について 市社協の会長名で「子どもたちの気持ちに十分寄り添えずに対応したことを深くお詫(わ)び申し上げる」と陳謝するコメントが出され、事業委託者の長野市も荻原健司市長名で「お詫び申し上げる」とコメントしたことが報じられました。

寺田会長はコメントで「児童には遊園地の存廃についてはかかわらせたくないという思いから今回のような対応となった」とし、「子どもたちに寄り添った支援がさらに充実するよう、全職員が一丸となって取り組む」とした。

コメントの全文は下記のとおりです。

青木島児童センターに関する報道等について

今回の模造紙の掲示を制限した報道について、子どもたちの気持ちに十分に寄り添えずに対応いたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

青木島児童センターは、社会福祉法人長野市社会福祉協議会が管理運営を長野市から受託しており、青木島遊園地を同児童センターの遊び場として活用してまいりました。

受託者の本会としては、どの児童センター等においても与えられた施設・設備を適切に活用することを前提として、児童に対し、安全で安心な遊び場、生活の場を提供できるように運営しております。

本会としましては、児童には遊園地の存廃についてはかかわらせたくないという思いから、今回のような対応となってしまいました。

今後は、職員同士の意思疎通や連携を十分に図りながら、子どもたちに寄り添った支援がさらに充実するよう、全職員が一丸となって取り組んでまいります。

なお、このことにより本会の事業運営に関し、多くの皆様に御心配をお掛けしましたことについても、深くお詫び申し上げます。

市社協HP

↓

お知らせ | 社会福祉法人 長野市社会福祉協議会

寺田会長はコメントで「児童には遊園地の存廃については関わらせたくないという思いから今回のような対応となった」としています。

これを読んだみなさん、この言い分に納得できますか?

おそらく「否(いな)」でありましょう。

「児童には遊園地の存廃について関わらせたくない」だって?ここまで大人の事情で(子どもを)振り回し ゴタゴタを晒(さら)しておきながら、今さら目隠しをして 一体どうなると言うのでしょうか。

さんざん裏工作を続けておいて、最後だけきれいごとで収めようなどというのは ムシが良すぎる、もっと言えば 子どもを馬鹿にしていると言わざるを得ないところです。

やるべきことは逆です。

主権者たる子どもたちに対し、なぜ この遊園地を廃止しなければならなくなったかを分かりやすく丁寧に説明し、子ども自身からも理解を得ること。

百歩譲って、今回の〝待った〟の行為に対して、なぜそのようなことをしたのか「子どもたちに対する説明責任」を果たすべきでありましょう。

なお 市社協会長はコメントの中で「子どもたちに寄り添った支援がさらに充実するよう、全職員が一丸となって取り組む」としています。

このことを真に具現化するつもりなら、直ちに反省の上に立って 他でもない子どもに対して謝罪と説明を行なうべきであります。

さらに 事業受託者の荻原市長はコメントで、記念撮影時の職員の対応について「児童や保護者に不快な思いを与えたことに 事業委託者としてお詫び申し上げる」と陳謝。その上で「子どもたちの主体性を尊重することを第一に考えるべきであったと考えている」と述べているとのことです。

どうにも、言葉だけ 形式だけの〝誠意〟が踊る 長野市ならびに関係団体の所作。

本来は児童福祉を独自路線で訴求すべき市社協が、その実は 受託先の長野市に最大限配慮しながら事業に当たっている。

これでは向いている方が逆であるし、そのうえで〝元締め〟の長野市の体質が変わらないことには、全体が良くならないのではないか…と 改めて思わされたところでありました。

未だ大きな社会問題となっている「青木島遊園地存廃問題」ですが、事態が佳境を迎えようとしている最中(さなか)に、長野市の関連団体 それも市の福祉を司(つかさど)る団体職員が、あろうことか子どもたちの「思い」に水を差す行為に及んだことが報じられ 憤りと共に、彼らの職責の何たるかに大きな疑問を抱かされることとなりました。

県内主要紙の報道によると、長野市が4月末まででの廃止を決めた青木島遊園地について、遊園地の主たる利用者である 隣接する児童センターの子どもたちが14日 遊園地への感謝を示す模造紙を掲げて記念撮影しようとしたところ、センターを管理する長野市社会福祉協議会の職員が「子どもへの押し付けだ」として模造紙掲示を一方的に制限したとのことです。

模造紙に書いていたのは「だいすき」といった シンプルな感謝の気持ちです。で それをシンプルに表現しようとしたのを市社協の職員が阻(はば)んだのです。

にわかには信じられない公僕の者の行為でありました。

この「感謝を表す遊園地での遊び」は、事前に私にも伝えてくださっていました。

ただ、そこに私のような立場の者が出向けば 本来の子どもやご関係者の純粋な思いに水を差すようなことになりかねないと思い、その場に伺うことは敢えて遠慮させていただきました。関係者だけでシンプルに集(つど)っていただき、遊園地への感謝の思いを寄せていただくのが一番ではないか、と。

ところが です。どうやらそんな純粋な行為に 長野市民の福祉向上を図ることを職責とする団体職員が 何とも無碍(むげ)な〝待った〟をかけたようなのです。

記事の内容は下記のとおりです。

最終的に公園の廃止を決めた市が今月17日に原状回復工事を始めるため、子どもたちが公園を利用できるのは14日が最後だった。小学1・2年の約80人は、公園への感謝を書いた模造紙を掲げて記念写真を撮る予定だった。

センターにはこの日、職員不足を補うため 長野市社会福祉協議会(市社協)から2人が応援に来ていた。子どもたちは全員で公園に出て 模造紙を掲げて写真を撮ろうとしたところ、市社協の指導主事が「全ての子どもがそう思っているわけではない」などとし 模造紙掲示を制限。このことについて 本紙取材班がその場で指導主事に理由などを尋ねたが「答える義務はない」とした。

メッセージは「ずっとわすれない あおきじま♡ゆうえんち だいすき♡ ありがとう♡」が全文。センター職員が事前に 以前にセンターを利用していた小中学生と相談して内容を考え、赤い模造紙に白い絵の具で手書きして用意したものだった。

模造紙掲示なしの記念撮影を終えた後、子どもたちは職員に詰め寄り「なんで(模造紙を)出せなかったの?」「出したかったのに」などと尋ねた。職員は理由をはっきり説明できずに「約束したのにごめんね」と繰り返し「残念だ」と肩を落とした。

取材班は 指導主事の対応についての説明を市社協に求めたが、同事務局は「現時点では事実確認が取れていない」とだけコメントした。

言うまでもなく 遊園地を利用するのは「子どもたち」であり、それはいわば「子どもたちが主権者」であることを示しています。

その 主権者たる子どもたちが、心ある大人と相談し「これで青木島遊園地で遊べるのは最後になるかもしれないから、せめて遊園地に対して「ありがとう」の気持ちを伝えたい」と思って そのシンプルな思いを形にしようとした、まさにシンプルな行動に対し あろうことか市の社会福祉を司る団体職員が〝待った〟をかけるとは…その非情ともいえる言動には、半ば呆れるばかりです。

社協職員の言い分「全ての子どもがそう思っているわけではない」は、まさに屁理屈 もっと言えば難癖に近い話しでありましょう。

百歩譲ってみても「遊園地が廃止されればイイ」などと考えている子どもがいるものでしょうか。

そう考えているのは、アンタたち大人の方じゃないか。

そんな 大人の事情を子どもたちに押しつける、いわば 無垢な子どもの頬に汚い泥を塗りつけるような蛮行の如くの行為には、怒りを通り越して情けなささえ覚えるところです。

しかも、です。

この心無い言動をした者は 児童センターの管理運営を行なう団体職員、本来であれば児童の心情に寄り添い、子どもの福祉向上を最大限に願い 実現に努めることを職責とする立場の者です。

その者が、いきなり対岸に渡り 本来は守るべき子どもたち(の思い)に石を投げるような行為に走ったことは、ある意味 非常にショッキングなことでありました。

人というものは、イザというときに 本音や本質が見えるものです。

こと ここに至って、もしかしたら あれほど親しんだ遊園地が廃止されるかもしれない、であるとするならば、せめて感謝の思いを表したいとした子どもたち。

一番つらいのは 他ならぬ子どもたち。これまでさんざん理不尽な思いをさせられ、でもワガママのようなことは言わずに我慢を重ねてこれまでを過ごし、そのうえで せめて最後に「ありがとう」だけを言おうとした子どもたちの思いを踏みにじることになった 福祉関係団体の職員の行為。

まさに 向いている方が違うと言わざるを得ません。

このことについて、さらに記事は、識者の見解を載せていました。

■「子どもの表現の自由を侵害」 専門家ら厳しく批判

公園の利用主体だった児童センターの子どもたちが感謝を書いた模造紙を掲示するのを長野市社会福祉協議会が制限したことについて、東京未来大の大西斎・元教授(憲法学・教育法)は「子どもの表現の自由に対する明らかな侵害だ」と厳しく批判している。

大西氏は「感謝を述べる行為自体は社会通念上、意見の対立につながるものではなく、何ら押し付けには当たらない」と指摘。「このような行為が許されれば、何も意思表現ができない社会になってしまう」としている。

一方、立教大の渋谷秀樹名誉教授(憲法学)も「感謝の気持ちは特定の思想とは関係ない。(模造紙の掲示は)特定の思想や価値観を押し付ける行為ではなく何ら問題ない」と指摘。「感謝の気持ちを有している人の思いを踏みにじる行為であり、許されるものではない」と市社協の対応を批判した。

子どもの権利に詳しい浦和大の林大介准教授は「明らかな権利侵害。謝罪すれば済む話ではない」と批判。「社協は日頃、権利を擁護する立場にあり、権利侵害に敏感であるべき組織。一職員の資質の問題なのか、組織風土の問題なのか、厳しく追及する必要がある」と指摘した。

子どもの表現の自由を侵害するとも言える公僕の者の行為。

一体、何をもって このような行為に至ったか。このことについては質す必要があるでしょう。

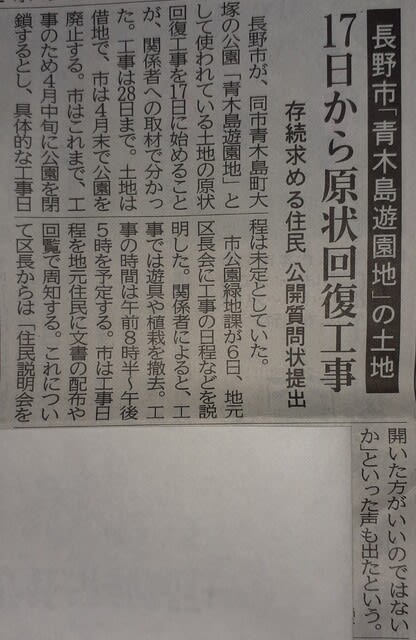

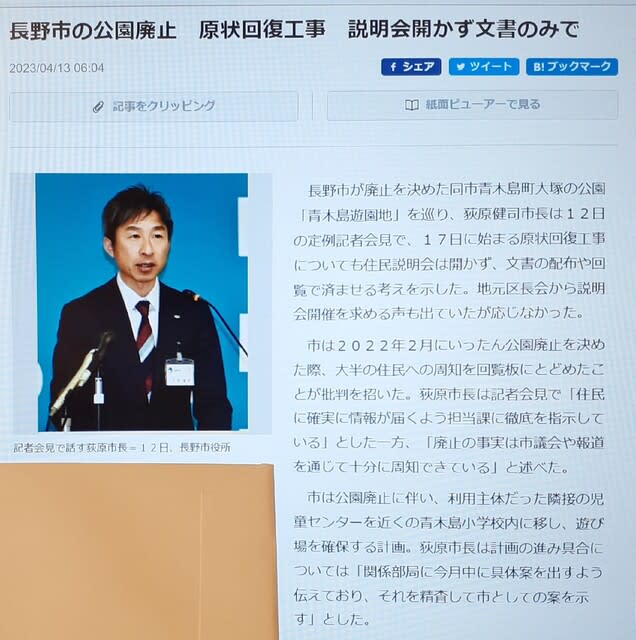

未だ大きな社会問題となっておる「青木島遊園地存廃問題」について、(これまでも触れていますが)長野市(市長)は17日からの「原形回復工事」に着手することを表明していますが、その〝手法〟を巡り、さまざまな方面が疑問と懸念の声が上がっていることが伝えられています。

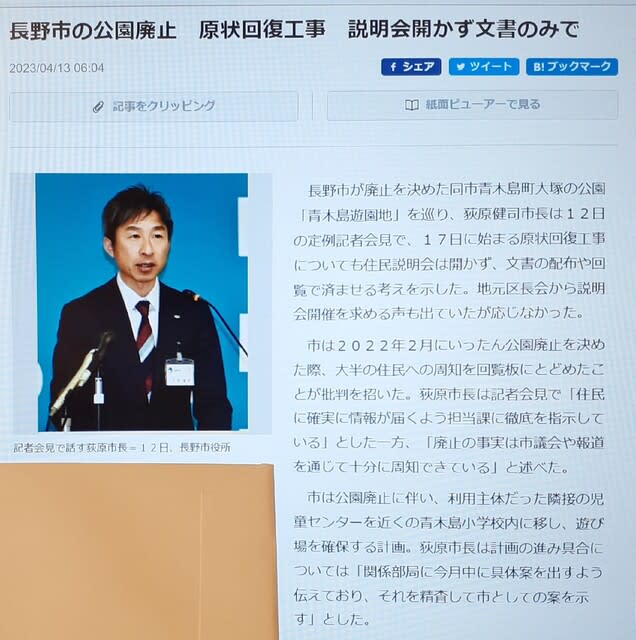

長野市が「区長会からの要望」の体裁を持ちつつも、その実は市が主体となって半ば一方的に廃止に向けて突き進んできた これまでの経緯についてはご案内のとおりですが、ことここに至って やはり一方的に工事(原形回復工事)を進めようとする中、これまでの経過の中で長野市に最も欠けており 今後は遵守しなければならないとされていた「住民への説明責任」について、荻原市長は12日の定例記者会見で「(17日に始まる原状回復工事について)住民説明会は開かず、文書の配布や回覧で済ませる」との考えを示したことが伝えられ、何ら学習をしていない姿勢に落胆させられたのでした。

青木島遊園地存廃問題においては、これまでもさんざんお伝えしているとおり、その(廃止の)進め方について、いわば「△△ありき」の、経過が不透明のまま 市の思惑のままに進める行為、さらには さまざまな事象についての事前説明や あまねく住民を対象にした説明を省いたまま進める行為が多くの批判を招いています。

特に、2022年2月にいったん公園廃止を決めた際 大半の住民への周知を回覧板に止(とどめ)たことが大きな批判を招いたものでした。

で それらのことについては、市長も真摯に受け止め 議会の場では謝罪の意まで示して見せたところでありました。

ところが、いわば事(こと)が佳境に入り 遊園地廃止を悼(いた)む多くの住民(市民)に対し、最も気を遣って対応すべき今の局面においても「住民説明会は開かず、文書の配布や回覧で済ませる」とのことなのです。

会見で市長は「住民に確実に情報が届くよう担当課に徹底を指示している」とした一方「廃止の事実は市議会や報道を通じて十分に周知できている」と述べたとのこと。

この発言の中で(市長が)言う「住民に確実に情報が届くよう担当課に徹底を指示している」この聞こえのイイ支持に対し、担当課が行なったことは「回覧板」とのこと。そんなことで〝住民に確実に情報が届く〟と言えるのでしょうか。さらに「廃止の事実は市議会や報道を通じて十分に周知できている」とは、いわば「これだけ世間が騒いでいるのだから みんな知ってるでしょ」との 当事者意識が欠如した感性であると言わざるを得ないでしょう。

この〝説明責任〟については、遊園地の存続を願う会からの要望書や、区長会の席上でも一部の心ある区長から説明会の開催を求める声が上がったとのことですが、市(市長)はそれには応じなかったことになります。

また、やはり会見で 市長は、遊園地廃止に伴い 利用主体だった隣接の児童センターを近くの青木島小学校内に移し遊び場を確保する計画を示しているものの、原点での進捗について市長は「関係部局に今月中に具体案を出すよう伝えており、それを精査して市としての案を示す」としたとのことですが、これとて 順番が逆と言わざるを得ません。

百歩譲って遊園地を廃止するそしても、廃止して子どもの居場所を確保するのではなく、子どもの居場所を確保してから工事に着手すべきでありましょう。

また 別の日の報道では、今回の青木島遊園地廃止問題が、長野市政そのものに対する行政不信を引き起こしかねないとの警鐘が鳴らされており、これは さきの3月議会で私が述べた懸念の意見と全く一致していました。

記事の内容は下記のとおりです。

今月末での廃止に向け、原状回復工事が17日に迫った長野市青木島町大塚の公園「青木島遊園地」。市の廃止方針を踏まえ、1月には地元住民有志が公園の維持管理を担う「愛護会」を設立する意思を表明し、2月には隣接の児童センターが利用を再開した。だが、荻原健司市長は、愛護会が不在で利用は実質困難―などと、客観事実を無視した説明を続けてきた。存続に向けて動く住民らがまるで存在しないかのように振る舞う市長の態度に、識者は、行政不信を引き起こしかねない―と警鐘を鳴らしている。

12日、市役所で開いた定例記者会見。公園の廃止理由について、愛護会の不在や利用が実質困難であることなど、当初掲げた廃止理由から変わりがないか―との記者の質問に、荻原市長は「はい、その通りです」と答えた。

だが、愛護会については近くの青木島小学校の元PTA会長、柳沢勇二さん(66)が1月に市役所で記者会見し、母体となる団体の設立を表明。柳沢さんは10年ほど前から公園の草刈りなどを手伝っており、3月には愛護会設立を市に届けた。

一方、公園の利用主体だった児童センターは2月下旬から公園の利用を再開。一度に遊ぶ人数を10~20人、遊ぶ時間を20分~1時間に制限するなど工夫し、これまでに苦情は寄せられていないという。

「理由と現実が食い違い、説明の根拠になっていない」。これまでの定例会見で記者からこう指摘されても、荻原市長は「私が考えるべきことは(公園廃止などの)プランをできるだけ早く実現できるよう進めることだ」などとしてきた。

こうした市長の態度に、明治大の牛山久仁彦教授(地方自治論、諏訪市出身)は「住民側が異を唱え、解決策を提示しているのに市長が説明を尽くさず『廃止』と繰り返すだけでは住民の納得は得られない」と指摘する。

3月22日の記者会見では、荻原市長は「本当に、利用は実質困難なのか」との記者の質問に「私としては廃止方針通り進める」とも述べた。質問に正面から答えず、牛山教授は「現市政への不信にとどまらず、行政全体への不信につながりかねない」とする。

荻原市長は3月の市議会で公園廃止の最終決定を表明したが、住民に直接説明する場は今後も設けない考えだ。住民には公園廃止を伝える文書は配ったが、廃止理由は記載しなかった。

早稲田大の小原隆治教授(地方自治、木曽郡南木曽町出身)は「公園の存廃を再検討すると表明し改めて廃止を決めたのなら、その理由を住民に説明する場ぐらいは設けるのが市長としての責任だ」と指摘している。

青木島遊園地存廃問題を巡っては、これまでも 住民の意向(思い)と市(市長)の考え方(思惑)がかみ合わないまま推移し、ことあるごとに強い疑念と憂慮の声が上げられてきました。

心ある市民は、何より「子どもたちのための環境づくり」を真摯に願い 遊園地の存続に向けて、長野市を正面から向き合って対話を乞い 要望や質問を重ねてきました。

ところが市(市長)は そんな住民(市民)の思いをもて遊ぶかのように、ときに答えをはぐらかし ときに「既に決まったこと」として門扉を閉ざすかとの対応を重ねてきました。

そんな、市(市長)の いわば不誠実な対応は、今や澱(おり)のように市民の心の中に悪しけく積み重なり、何ともいえない不穏な心情に至っているのです。

そんな状況が見えてきた私は、さきの3月議会の「討論」の場で、次のように述べました。

一連の本市の市民対応は、ひいては今後の荻原市政そのものの評価につながると申せます。

手続きだけはルールに則っている形式は保ちながら、実質的には結果ありき・事後報告のスタイルを続けていれば、やがて荻原市政に対する不信感は風船のように膨らみ、やがて破裂することも無いとは言えません。

市行政を進めるうええでの有るべき姿勢・住民自治協議会と、その先におられる市民との関係・合意形成の取り方・問題が発生したときの初期対応の在り方や庁内連携の在り方等々、実に多くの課題を投げかけることになりました。

今回の件を踏まえ、総論・各論に至るまでつぶさに検証し、内省を進めること、もとより本議案においては放課後児童の快適な居場所づくりについて、これ以上子どもたちに我慢を強いることの無いよう強く意見し、討論といたします。

このことについては、上の記事で 地方自治に詳しい教授らが同義の論調を発しておられます。

その共通認識は「このまま推移(看過)すれば、それは行政不信につながる」とのこと(懸念)です。

市が行政事業に臨むこと、それが特に 住民の意に反して行なわれるものであるとするならば、市は一層ていねいな説明を行なうべきでありましょう。

しかし今回 市は、それら市民と向き合うことを避ける(逃げる)かのように 説明を省き、回覧板などの実に安易な手法をもって「周知した」と片付けようとしている。

で さらにタチの悪いことに、行政手続きなどのアリバイはしっかりと整え「瑕疵(かし)は無い」と保身だけは固めて事(こと)に臨んでいるところであります。

残念ながら、多くの市民は 一連の市の取り組みを通じて、長野市の「本質」を見たところであり、それがやがては「行政不信」へとつながる(広がる)ことが大いに憂慮されているのです。

果たして 長野市(市長)は、そのことに気づいているのでしょうか。

百歩譲って、悪いと知りながら 敢えて詭弁を弄しているのなら、まだ救いの道はあるところですが「これが正しい」と迷いも無く迷走しているとするならば、それこそ危険と言わざるを得ないところです。

未だ大きな社会問題となっている「青木島遊園地存廃問題」ですが、(これまでも触れているように)長野市は、説明や市民理解が不十分なまま「廃止」との終着点を専(もっぱ)らに決め(固定)し、そこに向けて いわばまっしぐらに進もうとしている様子が見て取れる状況となっています。

算数で言えば、A +B=C の数式で 本来なら最後に出されるハズのC(答え=結論)を先に決めてしまい、後になって A +Bの式(つじつま)を合わせるような、いわば答えありきの主客が逆転した数式を考えるに腐心するような展開とでも申しましょうか。

現在のところ、長野市は4月末日での遊園地敷地(土地)の「原形復帰(更地化)」=結論 を決め、そこに向けて否応なしに作業(工事)を進めようとしているのです。

ゴール(結論)は4月末日、そこに向けて 走れ、走れ!とばかりに。

青木島遊園地の廃止に対しては 未だ反対や疑問の声が多くあり、その中での強行ともいえる原形復旧工事には納得できない人が居られます。

これまで工事の時期は未定としておきながら、突然に12日から工事の準備に入ることは唐突感が否めないことから、十分な周知期間と納得できる住民説明を行ない、住民や関係者の理解を得たうえで次の段階に進むべきとの声、工事については 区長会だけではなく、実際に遊園地を利用する児童センター利用者児童や保護者の理解を得たうえで次の段階に進むべきとの声が上げられています。

また、もし工事を行なうにしても、その際の安全対策や騒音対策に万全を期するべきとの声が。

この時期は新1年生が入学したばかりで、基本的な学校生活に慣れない中にも拘わらず児童センターに隣接する遊園地で工事が行なわれることは 放課後児童に過度なストレスと危険を生じさせることになることから、この時期に工事を強行することには強い懸念を抱かざるを得ません。

学校から児童センターへの移動の際の児童の安全をどう担保するのか。「安全は責任を持って守ります」などの言葉だけではなく、保守人員の配置・児童の導線等の具体的な安全管理体制を示すべきであること。

また、工事中の「騒音」について。そもそも 今回の遊園地廃止問題は「音」に対する苦情に起因しており、その対処策として遊園地を廃止・その(廃止の)ための工事で騒音が発生すれば、それは本末転倒と言わざるを得ません。

この工事における騒音対策はどのように施されるのか。周辺の者が「うるさい」と言えば工事は中断されるべきだがどのように認識するのか。併せて、工事の際に児童等に危険が生じた際には直ちに工事の差し止めを求めるところです。

さらに、市は 令和4年度の春休みから青木島小学校の校庭で児童を遊ばせる旨を言っていましたが、結局実現できませんでした。

長野市の都合で遊園地を廃止する以上は、直ちに子どもが安心して遊べる場を提供する責任を負っているところですが、新年度からの放課後児童の遊び場の確保についてどう考えているのでしょうか。

そして、保護者の送迎(車)についても課題が。

工事が行なわれれば、周辺道路環境が手狭になり 送迎の車両のさらなる渋滞・ことによれば車対車の接触事故や、児童や人を巻き込んだ人身事故も大いに懸念されます。

送迎車両や人の安全をどう担保してゆくのか。このことについては児童センターの責任ではなく、市の責任において(安全確保を)履行されるべきでありましょう。

これらの懸念材料については、あくまで関係者の方から(市に)要望すべきであるという観点から、私の立場で要望書の提出を支援してまいります。

拙速に過ぎるといえる市による事業展開に、いわば〝エンジンブレーキ〟を効かせる役割を担ってゆきます。

ことし令和5年は「統一地方選挙」の年です。

長野県においては 4月に県議会議員選挙・長野市においては9月に市議会議員選挙が執行されます。

で、この日(8日)には、長野県議会議員選挙が選挙期間を終えました。

今回の選挙については、私は当事者ではないため いわば俯瞰(ふかん)で各陣営の様子を見守り、ひいては地方議会議員瀬挙の有様(ありよう)について考える機会ともなりました。

そんな中で実感したのが「何のために選挙に臨むのか・何を思って議席獲得をめざすのか」ということでありました。

特に今回の県議選は いわゆる〝コロナ明け〟ということもあり、各陣営とも準備不足の感が否めず 告示の間際になって活動全開、陣営によっては告示間際になって立候補を表明し〝泥縄〟とまでは申しませんが、かなり慌ただしい中でスタートしたところも少なからず見受けられたところです。

選挙には、業界用語で「地上戦」と「空中戦」との区別があります。

「地上戦」とは、比較的地道な活動で 日常的にお宅訪問など「足」で稼ぐやり方で、これには時間と労力が要されるところです。

これに対して「空中戦」は 主に遊説カーによる宣伝活動で、一度に多くの方々に自分の訴えを聞いていただけるメリットがある反面 いわゆる〝上滑り〟になるリスクも孕(はら)んでいます。

そのうえで、今回の県議選は その「空中戦」に臨む候補者が少なからず居(お)り 私とすれば驚かされるところとなりました。

そもそも 特に地方議員というものは、日常活動の中で人との関わりを持ち その縁(ゆかり)をもって支持を固め・広げ やがて来る改選期に臨むものではないかと思っていたところ、そのようなプロセスを踏まずに いきなり空中戦に打って出ることには、違和感というか 逆に言うとその勇気に感心さえしたものでした。

私には、そのようなことはできません。

今回の県議選でのさまざまな陣営の活動を見て、そこで私自身は 完全に「地上戦型」であることを再認識することとなりました。

で さらに言うと、当選(改選)に向けた〝支持拡大〟についての何たるか も 。

その通底には 自分(候補者)自身が「何のために選挙に臨むのか」を明確にしなければ(有権者には)伝わらないということがあり、そのためには いかに日常活動が大切であるか、ということを再認識させられました。

何というか「信念」というと やや大げさですが、候補者(議員)自身が 確たるプロセスをもって日常活動に臨み、そのプロセスに共感してくださった人が いわゆる支持拡大のキーマンとなってくださる。その積み重ねこそが 真の支持者として「輪」を広げる礎(いしずえ)になるのです。

今回の県議選においても、日頃からプロセスをもって活動を重ねている候補は 比較的安定的な選挙戦を展開しており、対して それらの積み重ねの無い候補を抱える陣営は、空中戦が中心になったりの不安定な戦いを強いられている様子が見て取れました。

さらに言えば、選挙に際し 当該に候補者に〝ニーズ〟が有るか無いかで、その評価が大きく分かれることも実感することに。

いくら候補(陣営が)「議場に送ってください!」と叫んでみても、その候補にニーズが無ければ票は集まらないもの。それには、日常活動を通じてみなさんのニーズを集め それに応えてゆく積み重ねこそが重要であることを再認識させられました。

ある人に言われました「なあクラちゃん、政治家なんてものはヨ 普段せっこ良く動いておいて、選挙が始まったら泰然自若としていられるようじゃなきゃダメだぞ。だから日常の活動を大切にして過ごせ。」と。

まさにそのとおり。

告示を迎えてバタバタと走り出す陣営を横目に、自らを戒めたところでありました。

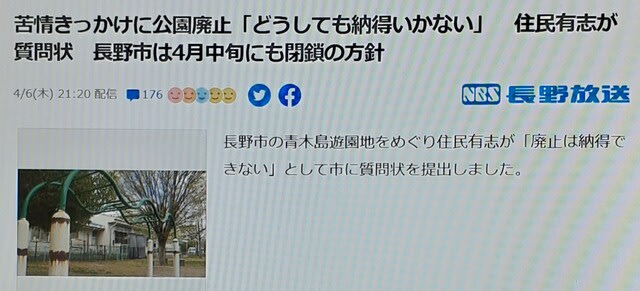

大きな社会問題となっている「青木島遊園地存廃問題」ですが、長野市は 新年度を迎えたのを待っていたかのように、施設(遊園地)の廃止に向け動き出すことになっています。

私自身 これまでも遊園地の存続を願う会の方々に乞われ、また 私自身も、今回の事(こと)の運び(運び方)に大きな疑問を抱く中で 遊園地存続を願うみなさんの意に共感し、存続活動の いわば後方支援を担わせていただいています。

先日には「存続を願う住民有志の会」の方々が、改めて市に対し「公開質問状」を提出しました。

※質問の内容については、別枠(後掲載)に掲載しております。

公開質問状にあるとおり「願う会」の方々は、市が遊園地廃止に いわば突き進んでいる経過について 未だに疑問を投げかけておられます。

そして、その 何とも言えない〝納得できない感〟は、決して かかる願う会の方々だけでは無く、私も含め 多くの市民の方々にとっても、未だ胸の内に燻(くすぶ)る 悪しき共通認識であろうと思います。

本来であれば、未来ある子どもの居場所を守るべき大人…それも地域自治を担うべき公僕の者が 自分たちの手で(子どもの居場所を)奪おうとする所作は、到底納得できないどころか そこに大きな違和感と疑問を禁じ得ないところでありましょう。

で さらに悪しきことは、市(市長)は それが望まれないことと判っていながら〝大人の事情〟をもって(遊園地廃止を)強行しようとしている。

さらにさらに悪しきことには、それら(遊園地廃止)について「行政手続き上は瑕疵(かし)は無い」とし、形式上では問題ないことを錦の御旗と掲げ いわばブルトーザーが整地するかの如くに事(こと)を進めようとしているのです。

その所以(ゆえん)をもって、未来ある子どもたちの放課後の健全育成をひたすらに思う「願う会」の方々は このままの状態を看過すれば、この遊園地の存廃問題に止(とど)まらず、長野市自体の 子育て(子育ち)に向き合う姿勢そのものが問われることになってしまうことに大きな危機感を抱いておられるのです。

「願う会」の方々は、単なるワガママやエゴを根拠に遊園地の存続を求めているのではないのです。

その一方で、長野市においては 青木島遊園地の廃止に向け、更地化の工事に着手することが明らかになりました。

これまでの経過の中で、一見すると 市(市長)は「これまで 苦情対応など努力を重ね、住民説明会も開いて最善を尽くした」としているところですが、ヨク見れば いわゆる肝心な部分は省いたままに事(こと)を進めようとしていることが見て取れます。

それは何いう「説明責任」でなないか と。

市(市長)は、遊園地の存廃がハッキリしない中 いわば〝生煮え状態〟の状況では住民説明会を行ないましたが、その後の〝どんでん返しの廃止宣言〟の後は 住民と向き合うこと無く、議会や記者会見・百歩譲っても区長会に説明しただけで事態をやり過ごそうとしており、いわゆるエンドユーザーたる市民への具体的なフォローも無いままに 更地化の工事計画を進めようとしているのです。

この顛末において、市は説明責任を果たしていると言えるかどうか。

答えは「否(いな)」でありましょう。

さらに言えば 市(市長)は、青木島遊園地を廃止する代わりに「子どもの居場所を隣接小学校の校庭に確保する」とした〝公約〟を果たさないままであり、遊園地は廃止されるも 子どもの居場所は無いまま推移する(させる)ところなのです。

事(こと)は既に佳境に入っているのかもしれませんが、このままを許せば 長野市は将来に大きな禍根を残すことになるでしょう。

また 今回の案件を通じて、かかる遊園地存廃問題に止(とど)まらず 市行政に内在するさまざまな問題…いわば膿(うみ)のようなものも見えてくることになりました。

行政手続きの陰(かげ)にある(行政の)本質・情報公開のあり方⇔「公文書」の意義とその信憑性・区長会を隠れ蓑にした住民説明の問題 等々「これでイイのか」という事柄の数々には、市行政に対し危機感すら覚えるところです。

私自身「願う会」の方々の活動を支援しながら、その先にある さらに大きな(根深い)課題を感じ取りながら 如何に取り組むべきかを思慮するところであります。

「公開質問状」

(青木島遊園地の存廃問題における長野市の対応について)

1,質問の趣旨

青木島遊園地(以下/遊園地)の存廃問題におけるこれまでの一連の市の取り組み及び対応について、事実と異なる報告が行なわれていること、ならびに事案の処理経過の中に未だ不透明な状況が遍在していること、さらには行政手続きの中に瑕疵とも取れる内容が散見されることなどから、長野市長の見解をご回答願いたく、質問を行なうものです。

なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)を公開の対象とします。

※当質問状に対する回答は、本書面到達後10日以内に行なわれることを求めます。

[質問の内容]

・過去における市の取り組みについて

遊園地を取り巻くさまざまな状況の中で生じた課題に対する市の取組み・対応について未だ疑問とされる点があるので 改めて見解を伺います。

①長野市の資料によると、2017年に 遊園地の愛護会について、苦情が原因で愛護会組織を 解散したいとした資料が残っていますが、当時の青木島区長も青木島児童センター(以下/児童センター)館長自身は「愛護会を解散したい」との事は言っていないと述べており、資料の記述内容と発言の事実(有無)に整合が取れていません。

これは長野市の事実誤認であるか、またはやり取りの内容を意図的に書き換えたのか、見解を求めます。

②2021年3月、児童センター利用児童が遊園地を利用していた際に苦情が寄せられ、館長 がこども政策課に相談した際に遊園地の利用自粛を促す指示をしていますが、その際 問題沈静化のために現場に出向き一方的に児童に我慢を強いる選択をさせたのは、放課後児童の居場所を確保することが職責であるはずの同課の使命を果たしていないのではないでしょうか。見解を伺います。

③遊園地を利用する児童の声が「うるさい」とされ、そのことが問題の根源であるかのように 報じられてきましたが、実際にはそうではなかったこと、また「うるさい」とされた子どもの声も、長野市の顧問弁護士によると受容の範囲であることが明らかになっています。

それにも関わらず子どもの声がうるさいとされたことに盲従して遊園地の廃止に斜傾した市の所管課の取組について改めて見解を求めます。

④長野市が掲げる「遊園地を廃止する6つの理由」について、時間が経過する中で廃止理由そのものが破綻している状態にありますが、多くの関係者の指摘があるにも拘わらず 市は未だにホームページ等で当初のままの状態で(6つの理由を)掲載し続けています。このことについては訂正または撤回すべきと考えますが、見解を伺います。

⑤長野市のホームページ「青木島遊園地の廃止を判断した経緯」の記述の中に「遊園地開設後、児童センター、保育園、小学校に囲まれた立地の特殊性から集団で利用する環境となり、昼間は保育園や小学校から子供たちが多数訪れ、夕方からは児童センターなどの子どもたちが毎日 40~50 人で一斉に遊ぶという状況になり、大きな声や音が発生していたようです。」とされているが、このうち特に「開設後」「毎日40~50人」との記述は事実と異なり、いわば印象操作との誹りを免れない表現である。このことについて当時の公園緑地課長に訂正を求め受諾されていますが、未だに訂正されていません。なぜこのような事実と異なる表現を行ない、未だ訂正の無いままに推移しているのでしょうか。今後の訂正時期を含め市の見解を伺います。

また、公園への苦情が長年解決されなかったと読み取れる表現は「5人以下で遊ばせていた」という事実誤認が誤った根拠となったのではないでしょうか。

遊園地では実際に5人以下で遊ばせていたという事実は無いことから、なぜこのようは表現を用い続けたのでしょうか。見解を伺います。

⑥令和4年12月議会の答弁で、当時のこども未来部長は「近隣住民が公園の管理を手伝ってくれていることを把握している。」と発言しています。であれば、愛護会の維持が難しいとされた時点で、なぜその近隣住民に愛護会維持に向けた要請等を行なわなかったのでしょうか。市は関係者の言われるままに愛護会廃止に斜傾せず、組織の維持に向け積極的に介入すべきであったと思われますが見解を求めます。

⑦遊園地の土地に関する借地期限は令和7年までと設定されているにも関わらず、今回 地権者への返還が大幅に前倒しされていますが、その理由を改めて伺います。

⑧遊園地の廃止という、利用者ならびに地元住民にとって非常に身近かつ重要な連絡について、回覧板と現地看板のみ、しかも経過も知らされず事後連絡のみでした。この安直ともいえる行政手続きは大きな行政不信の火種ともなっていますが、なぜこのような安直な経緯を辿ることになったのでしょうか。またこのような手続きで住民の理解が得られると考えていたのか見解を伺います。

⑨遊園地廃止を知らせる回覧板を回した際、それ(回覧板)に対する意見や質問が無かったことで すなわち住民理解を得られたと判断したとされていますが、その 住民側に責任を転嫁した安易な手法に大きな疑問を未だ感じています。市(所管課)はどのような判断で、回覧板で済ます、しかも無反応をもって「住民理解を得られた」と安直に判断したのでしょうか。本来は事前説明会やチラシの全戸配布などで丁寧に住民の意向を調査すべきでありました。今回の件における回覧板対応について市の見解を伺います。

⑩過去に区長会や地元市議らが遊園地土地の購入を要望し、当時の市長も購入を目指すことを公言していたのにも拘わらず借地のままの状態が続いていました。この背景には苦情問題が絡んでいるのかなど懐疑的な声が寄せられており、なぜ土地購入の判断に至らなかったのか、当時の経過と見解を伺います。

⑪遊園地の廃止表明については、地権者の理解を得られなかったことが廃止理由とされていますが、この施設は児童センター利用児童・保育園の園児をはじめ地域住民にとっても必要であることから、市は改めて地権者(不動産会社)からの買い戻しも念頭に置いての対応を検討すべきと考えますが、見解を伺います。

⑫現在の青木島児童センターは利用者数も多いことから、遊園地廃止によって遊び場を移され、また施設そのものを移転することによって良好な放課後の環境を変えられてしまうことは、子どもたちにとって誠に相応しくない状況となってしまうものですが、市長はそれら現実の状況を把握するため自ら現地に足を運んで見聞したのでしょうか。見解を伺います。

⑬今回の案件は、遊園地が公園緑地課・児童センターがこども未来部と、所管がまたがり ややもすると対応が分かりにくい状況になっています。本件について総合的にはどの課がイニシアチブを取るのでしょうか。

⑭児童センターの校地内への移転案は、校庭の混雑状況や空き教室の無い状況、また駐車場問題等から考えても実効性に無理があると言わざるを得ませんが、現状をどう考えているのか見解を伺います。

⑮今の状態では子どもたちを適切に受け容れるのは無理があるにも関わらず、半ば強引に児童センターを校地内に移転させるのは、子どもたちのみならずセンター職員や教職員に対しても大きな負担を強いることになりますが、それらを度外視して なぜ強引に児童センターを移転しようとしているのか見解を伺います。

⑯遊園地の更地化に向けた工事について、またもや看板のみの通告・区長会のみへの説明と、これまでの反省が全く活かされない対応が為されようとしています。

そもそも多くの住民が遊園地の更地化(廃止)に疑問と反対の声を上げているにも拘わらず工事を強行しようとしている姿勢に納得がゆかないことから、改めて更地化工事を行なわないことを求めますが、見解を伺います。

⑰遊園地の土地取引に関するやり取りについて「公文書は存在しない」とされた中、その一方で「職員のメモ」は存在するとされていますが、そのメモについても、市長への報告など組織的に活用されたのだから公文書と同等の意味合いを持ちます。したがって職員メモにつても公文書として公開の対象とすべきと考えますが、見解を伺います。

⑱今後作成される公文書については、これまでの所作が物語るように、長野市だけの文責で作成されたものではその真実性・信憑性について信頼に足りないことから、例えば遊園地の土地に関するものであれば、地権者・不動産会社・長野市など案件に関わる全ての者の同意(署名捺印)を得たうえで作成するよう求めますが見解を伺います。

・遊園地の土地や契約等に関する市の取り組みについて

遊園地の土地を巡る扱いについて、さまざまな疑問が寄せられているので見解を求めます。

①公園(遊園地)の廃止は「市長の自由裁量」ですが、その裁量を発揮する以前に所管課が借地契約を解除してしまえば、市長は遊園地廃止以外に決済の余地が無くなってしまいます。

これら所管課の行為は結果的に市長の権限を越えることとなり、法的瑕疵があるのではないでしょうか。見解を求めます。

②遊園地は、施設南側の宅地開発の際、都市公園法で定められる「緑地」として位置づけられていましたが、今回の遊園地廃止方針に伴い 隣接の青木島小学校校庭を緑地と見なすとされています。ところが、国交省が発行する「地域の実情に応じた公園の設置の取扱いについて」の但し書きによると、周辺に既に相当規模の公園等が存する場合等、特に必要がないと認められる場合における留意点として「開発区域に隣接して緩衝緑地が存する場合や廃止した学校跡地を公園等として新たに整備する場合については、適用できる場合がある」とされています。ところが、遊園地に隣接する青木島小学校は未だ廃校していないことから、同校校庭を開発宅地の緑地とみなすことは都市計画法および但し書きにも準拠していないのではないでしょうか。見解を伺います。

・要望書について

去る3月16日に提出した要望書に対する下記の2点に対する見解を求めます。

①「青木島遊園地は、今の子どもたちにとってどうしても必要である。存続のために最善の手立てを尽くして取り組んでいただきたい。」

②「事実を詳(つまび)らかにし、風通しの良い住民に寄り添った市政の円滑な運営に努力していただきたい」

ここ数日、不測の事務作業でブログに手が回らない状況になってしまいました💦

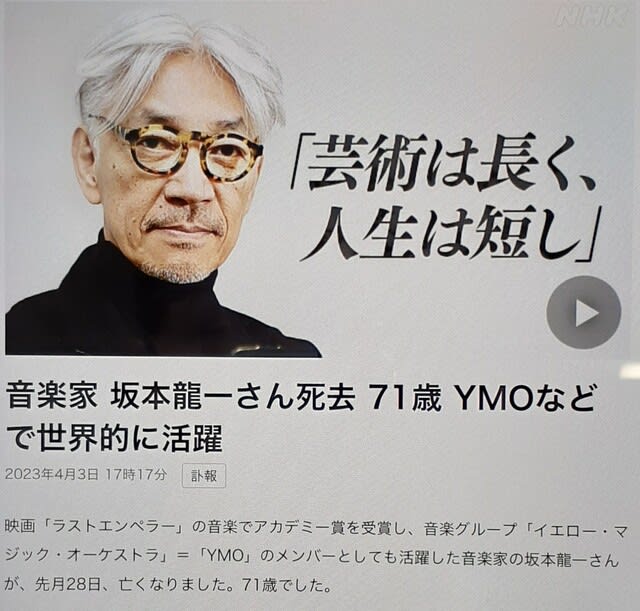

で そんな中「イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)」のメンバーとしても活躍した 音楽家の坂本龍一さんが亡くなっていたことが報じられ(享年71才)、悲しみを共有すると共に 彼の人生(人生観)を通じて 思わされることしきりでありました。

坂本龍一さんの死去を報じたNHKの報道の要旨は下記のとおりです。

坂本龍一さんは 幼少の頃からピアノと作曲を学び、東京芸術大学大学院を卒業後、1978年に ミュージシャンの細野晴臣さん・高橋幸宏さんと共に「イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)」を結成、当時の最新の電子楽器を使った斬新な音楽性で“テクノポップ”という新たなジャンルを築き上げました。

その後は 映画「戦場のメリークリスマス」に俳優として出演し、そこで坂本さんが手がけた映画のテーマ曲は、彼の代表曲の一つとなりました。

そして1988年には、映画「ラストエンペラー」の音楽でアカデミー賞作曲賞を受賞したほか、グラミー賞など数々の賞を受賞して国際的な評価を高められたことは周知のこととなっています。

そして…坂本龍一さんは 単なるミュージシャンの枠を超えて、社会活動にも注力されてきたことが その死後にクローズアップされています。

アメリカ・ニューヨークに拠点を置く中、2001年の同時多発テロを経験した坂本さんは「非戦」ということばを使い、平和へのメッセージを発信してきました。

俳優の吉永小百合さんと平和を願うチャリティコンサートを各地で開催したり、集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安全保障関連法案に反対したりといった活動に取り組んできました。

2015年、国会前で行われた反対集会に参加した際は「憲法の精神、9条の精神がここまで根付いていることを皆さんが示してくれ 勇気づけられています。民主主義を取り戻す、憲法の精神を取り戻す。ぼくも皆さんと一緒に行動してまいります。」と訴えておられました。

また、東日本大震災で発生した 福島第一原子力発電所の事故の後は、作家の大江健三郎さんらと原発を廃止するための法律の制定を目指すグループを設立したほか、他のミュージシャンとともに「脱原発」をテーマにした音楽フェスティバルも開いてきました。

その音楽フェスティバルを企画した思いについて、2012年の会見の際「なるべくたくさんの人に来ていただいて この問題にまず関心をもってもらいたいし、ひとりひとりがよく考えてもらいたいという思いです。」と話しておられました。

さらに、加速する気候変動への行動を起こすため 2007年には坂本さん自身が代表理事を務める一般社団法人「more trees(モア・トゥリーズ)」を設立、全国の自治体と協定を結んで 植林などの森林を保全する活動も展開してきました。

2009年に北海道の下川町を視察した際には「森を増やしてCO2の排出を減らすというふうに、ベクトルを反対に変えなければ 人間が住めない星になってしまうかもしれませんので、これをやらないといけないと思います。下川町も日本という国自体も森林が結構多いんです。ただ、森林はほったらかしておくと、不健康になってしまうので、手をかけて健康な森にしてあげないといけない。」と話しておられました。

坂本さんについて「more trees」の事務局長さんは「これまでの活動で『森が崩壊したところでは文明が滅んでいった』と話されていました。地域で森林保全活動を始める際には必ず宿泊し、地域の人たちとひざをつきあわせて 気さくにお酒を共にしていました」と話していました。

また、東日本大震災の津波で大きな被害を受けた岩手県陸前高田市や大船渡市の被災者のため、支援団体の代表を務めて仮設住宅を建設する資金の寄付を全国に募ったり、2019年に陸前高田市でコンサートを行なった際にも この仮設住宅に足を運んでいます。

また、東日本大震災で壊れてしまった楽器の修復をしたり、子どもたちに楽器を贈ったりする取り組みを進め、震災の2年後に宮城県松島町で開催された音楽祭をきっかけに坂本さんが呼びかけて、宮城・岩手・福島の3県の子どもたちや若者でつくる楽団「東北ユースオーケストラ」を結成しました。

坂本さんが亡くなる2日前の先月26日に東京で行なわれた演奏をオンラインで聴いた坂本さんは「素晴らしかった!!よかったです。みんなありがとうお疲れさまでした」などとメッセージを寄せていたとのことです。

坂本さんが亡くなったことについて「東北ユースオーケストラ」は、「皆様とともに、深く哀悼の意を捧げます。これまで導いてくださり、どうもありがとうございました。坂本監督無くしてあり得なかったオーケストラ。わたしたちの音楽は続きます」などとするコメントを発表しました。

本当に、限りある人生の中でさまざまな足跡(そくせき)を残し、多くの人々に惜しまれながらの旅立ちであったことが伝えられていました。

そんな坂本龍一さんは、2020年に癌(がん)が発見され、その後は病と戦うーというよりも、伴走しながら人生を集大(しゅうたい)されていった様子が伝えられています。

音楽家としては シンプルに「音」に帰結、雨が降り出すと必ず窓を開けて 雨の音をじっくり静かに聞いていたり、竹林に行って その中を風が通っていく・竹が揺れる音なんかをじっと聞いたりしていたそうです。

その後は 体力の低下を実感する中、体調の良い日は自宅内のスタジオで創作活動を続けすなど、最期まで音楽と共にある日々を送ってこられたそうです

そんな、音楽だけではなく 社会とも強いつながりを持った坂本龍一さんは、死の間際まで将来社会を憂い「活動」を行なっておられたことが改めて報じられています。

東京都が認可し 民間で行なわれる神宮外苑の再開発事業に対し、工事によって大量に伐採されることになるイチョウ並木を慮(おもんばか)り「目の前の経済的利益のために先人が100年をかけて守り育ててきた貴重な神宮の樹々を犠牲にすべきではない」と、事業中断と見直しを求める書簡を 小池百合子・東京都知事や文科相らに送っていたとのこと。そのうえで「一人一人が住みたい場所のビジョンを持ち、共有されて都市を形づくる。その先に政治家を選ぶということがある。」とメッセージを寄せていたそうです。

この書簡は、首長(知事)が東京の都市計画についてどのようなビジョンを持つのか、都民に広く知られるべきではないか、と問いかける内容となっています。。

で、この 坂本龍一さんの渾身の書簡に対し、小池都知事は「さまざまな思いをお伝えいただいた。」としたうえで「ぜひ事業者でもある明治神宮にも送られた方がいいのではないか。」と冷ややかに応じたことが報じられています。

これは、再開発の事業者(主体)は 明治神宮・三井不動産・伊藤忠商事・日本スポーツ振興センターなどの民間事業者が中心なので「私に言われても困る」といったところでしょうが、東京都だって再開発の認可を行なう立場であることから「私は部外者」というワケにはゆきません。

この“塩対応”には「当事者意識に欠けている」といった批判が寄せられ、そして 坂本さんが亡くなった今、ネット上では「あのときの冷淡な対応を忘れまい」と、知事発言が再び炎上しているのとのことでした。

坂本隆一さんは、私たちに多くのことを遺(のこ)し 旅立ってゆかれました。

テクノポップという新ジャンルの音楽。

それは非常にインパクトの大きい遺産でしたが、もしかしたら私たちは もう一方の遺産、彼の社会活動について学ぶべきことが多いのではないかとも思うところです。

人生の中で直面した事象に疑問を呈し、それに正面から向き合い 持てるスキルを活かして具体的に活動する。

そしてそのことは、自らが癌(がん)に冒(おか)され、いわば時限が切られたことで 逆に原点回帰を遂げ、シンプルに社会と音楽と向き合うことで(人生の)集大成と為す…。

私などは とても同為には及ばないところですが、その 氏の考え方については、学ぶべきところ多くあり「かくありたい」と思うところです。

奇しくも今 長野市においては、子どもの健全な居場所について 本来のあるべき形と逸脱した方針が示され、それに斜頸しながら行政体が進もうとしています。

この 決して望まれない状況に際し「守るべきものは何か」を改めて心に留め、為すべきことに全力を尽くしてゆかねかればならない。

坂本龍一さんの訃報に触れ その人生行路を回顧するとき、私自身 励まされる思いがいたしたところでありました。