今や社会の大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」は、開会中の 長野市議会3月定例会においても論戦の的となっています。

そんな中 市のリーダーである荻原健司長野市長は、議会初日の施政方針演説の中で「未だ熟考中」としたうえで「近く私の考えを示す」と皆に大きな期待を抱かせたあげく、結局「廃止」を打ち出して大きな落胆を誘いました。

そのうえ、その廃止理由が 今間まで尾首(おくび)にも出していなかった「地主の意向」とし、さらに詰問(きつもん)を受ける中で、例えば2/11に行なった住民説明会の時点でも 地主に借地期限の再延長を交渉している事実を(市民に)報告しないままに市民と向き合っていたことを認め「二枚舌の背信行為」と激しく非難されることになりました。

この顛末は、市が 自らの都合で、区長会(=一部の市民)との取り交わしだけで 土地の返却を(地主に)申し入れておきながら、その後の存続を願う世論に慌てた中で 再び地主に話しを元に戻してくれと乞(こ)うも「何を今さら」と断られた、まさに自業自得を絵に描いたようなお粗末対応でありました。

で、さらに問題視されているのが その間の市(市長)の言動です。

廃止を巡って 発言も二転三転を繰り返し、極めつけは 2/11の住民説明会。

「フラットな気持ちで住民の声を聞きたい」と、いかにもまだ何にも決まっていないような口ぶりで多くの地元住民を集め、その後で「廃止だけでいくのはどうかな…」などと 廃止見直しを匂わせるような発言をして、多くの市民を〝その気〟にさせておきながら 出した結論が「地主都合で廃止」です。

で、あろうことか この間、市(市長)は 地主と借地期限中途解約の手続きを進めており「フラット」どころか大きく廃止に向けて傾いていたのに それを隠す格好で市民と向き合っていたのでした。

こんな理不尽がありましょうか。

今回の顛末は 道義的にも許せないとの思いを強めると同時に、一方で なぜ市(市長)は、こんな風に市民にウソをついてまで「廃止」に拘泥するのか 不思議にさえ思えるところでありました。

せめて、新たな体制(放課後児童の学校施設での受け入れ)が整うまでの間まででも 借地期限を延長してもらえばイイじゃないか。私だけじゃなく、多くの関係者が思うところです。

そんな中、不動産事情に詳しい御仁(Aさん)が 私にこう話してくれました。

「長野市は、もう のっぴきならないとこまで来てるんじゃねーか。」

「去年の段階で 市(担当課)は、地主が「住民の意向と違う」とのまっとうな理由で土地の返却に反対していたのに、それを説得する形で あくまで廃止を申し入れた。それを聞いた地主は 市の(廃止への)ハラが固いと判断して(廃止を)受諾、そうなれば その後は後利用計画へ一直線さ。」

「市は、地主とは それほどの廃止契約は進めてなかったと言うけれど、他方 地主と不動産業者はかなりの事業(契約)を進めていたんじゃないか。そんなトコへ「案に相違して世論が高まったから やっぱりまた借地期限を延ばして…」などと翻意を促してみてもダメさ。ガキの使いじゃあるまいし。」

「たぶん「そこまで言うなら違約金を払え。」とでも言われてるんじゃねーの。オレならそうするね。ここまで振り回しといて「やっぱり止(や)めた」は ねー(無い)ってもんだ。」

「で、サ。」とAさん。

「一番の罪は、住民説明会だ。」と断じます。

「だって 市(市長)は知ってたんだろ。もう 状況がのっぴきならないとこまで来てることを。」

「なのに、それを一切カオにも出さずに「フラットな状態で(意見を)聞きたい」だって?何がフラットだって。市はみんな知ってたんじゃねーか のっぴきならないことを。」

「後でそれを聞いて、オレは思い出したね。終戦間際の大本営発表を。」

「多くの戦地が玉砕 ゞ で敗走しているのに、軍の幹部は 本陣でふんぞり返って、あげく国民には「わが損害は軽微なり」と事実と全く違う報道を流させて場を繕(つくろ)っていた。あれと全く同じじゃねーか。」

「で、これが そもそも悪気(あこぎ)な市長ならまだイイ。ところが、荻原市長はスポーツマンの金メダリスト 清廉潔白をモットーとしていた人だから、その人が表裏(おもてうら)のある行為を承知してた。この 高いとこ(清廉さ)から落ちた(ダーティーな)イメージ悪化の落差は大きいんじゃねーの。」とも。

最後にAさん「荻原市長は完全に失敗したな 今回のジャンプを。部下に押されてジャンプ台を飛び出したのはイイが、世論という風に押されて飛型を崩し 今や大転倒の様相だ。負ったケガが大きくなければイイけどな。」と。

誰がどう見ても理不尽にしか映らない顛末は、第一義に子どもたちの居場所を奪ったままに推移するだけではなく、メダリスト市長をも転倒(=支持率低下)に貶(おとし)めることになってしまいました。

残念に他ならない、これまでの諸行であります。

開会中の長野市議会3月定例会は「本会議」が行なわれていますが、今や大きな社会問題となった「青木島遊園地廃止問題」についても議論が集中することになり、私も含め 多くの議員がこの件について取り上げることになっています。

それら さまざまな議論を通じて、さまざまな事実や経過が炙(あぶ)り出されることになっており、で…これは非常に残念なことなのですが、長野市行政(事業)の実態が白日の下(はくじつのもと)に晒(さら)されることになっています。

きのう(2日)のブログ記事でレポートしたとおり、私の個人質問においては 市が青木島遊園地を廃止に至らしめた経緯の中での矛盾点を指摘し、それに対し明確な答弁もないままのやり取りが交わされました。

荻原市長は 半ば唐突な形で「熟考の結果」としながら、遊園地の廃止を「地権者の意向」とし、またも廃止の理由を市民に押し付ける形で事態の幕引きを表明しました。

この顛末については、私も含め 多くの市民は納得できるハズもなく、大きな疑問と反論の声が上げられています。

「苦情者のせい」を理由に、昨年の早いうちに(まだ借地期限が残っているのに)地主に(遊園地の)廃止を持ち掛け、一旦は(地主に)断られるも廃止決定を押し切りました。

そして、遊園地設置の経過を逆手に取った形で「区長会の判断」として〝遊園地廃止の要望書〟を出させ 廃止手続きを〝粛々と〟進めさせ、あげくは「地主の都合」を唐突に廃止理由の筆頭に掲げてきたのです。

その顛末の全てを「市民のせい」に責任転嫁したような事(こと)の進め方には、行政不信しか残らないところでありましょう。

そのうえ、さきの私の質問の中で いわば「新たな行政不信」が明らかになってしまいました。

前掲のとおり、市(公園緑地課)は 昨年の早いうちに遊園地の廃止について地主を了解させたのですが、地主は それならと、土地の後利用について 現地測量などに動き始めたのですが、市はそれを「民(みん)のこと」として承知しながらも看過し、そして、他でもない市長ご自身も そのことを承知しながら市民対応に当たっていたのでした。

その後 市は、遊園地存続の機運が高まったことを受けて 半ば慌てた形で地主に対し「土地返還の延長」を申し入れていましたが、実質的に暗礁に乗り上げていたようです。

そして…これは極めて残念なことなのですが、去る2/11に行なわれた住民説明会の時点で、市長はじめ市は このこと(地主の後利用計画と交渉)を知りながら、その事実を億尾(おくび)にも出すことなく説明会を開催、300人に近い住民に 時間を割いて足を運ばせることとしたのです。

その際 市長は、まるで何も決まっていないかような顔つきで「フラットな状況で意見を聞きたい」と言い切り、それを信じた市民は 自分の思いを温め市(市長)に訴えたのでした。

しかし、その裏では「廃止」がほぼ決定的となっていたのです。

この いわば事実経過の隠ぺいについて市(市長)は「遊園地の利用継続について地主と交渉中だった」などと釈明したものの、市民 とりわけ地元住民にとっては「信頼を裏切られた」との思いが強まるばかりでありましょう。

さらに、遊園地の廃止方針に併せて示された 隣接の小学校施設を活用し放課後児童の居場所を確保するとされる「オギワラビジョン」についても、状況を詰めてゆくと 児童センターの上部機関である社会福祉協議会や、施設を利用する小学校との協議は進んでおらないとのこと。

いわば 空手形(からてがた)を切っている状態のようなのでした。

にも関わらず「できるだけ早い時期に 青木島遊園地に代わる居場所を整備します。」というのは、何ともアテにならない話し…これでは 他でもない子どもたちの環境は改善されるどころか劣悪を極めることになりかねない状況です。

そして この日(3日)、また 新たな事実が明らかになることに。

この日の議員の質問への答弁で、遊園地の廃止に向けて必須事務である「開発許可」が 未だ出されていないこと、そして、これは あくまで仮定の話しですが、一旦 遊園地廃止→後利用計画が出された以上、借地期限の延長(3/31)を更に延長するときには「違約金」が生じるのではないか という観測が出されたのでした。

この二つの分析は、相反する意味合いをもっています。

つまり、担当課(公園緑地課)が遊園地の廃止を決めていても、片や許認可の所管課(建設指導課)が開発許可を出さなければ開発はできず、遊園地廃止に向けた工事は行なわれないことに。

一方、借地期限の延長を3/31と定めた以上、それを延長して遊園地を存続させれば その時点から、市は事業者に「違約金」を支払わなければならなくなるのでは、という説もあるとのことなのです。

市民の理解を置き去りに進められている 遊園地廃止の手続き。

その期限は3/11に〝固定〟されており、それを動かすことで生じる さらに複雑な事象。

状況は一層悪い方向に、何より 子どもたちにとってマイナス方向へと動き続けていると言わざるを得ない状況にあり、忸怩たることこのうえないところであります。

開会中の 長野市議会令和5年3月議会の個人質問で、発言の機会を得て登壇しました。

この議会で発言の機会をいただいたことから、通告に基づき質問させていただくところでしたが、先日 荻原市長の方から「青木島遊園地は廃止」との発言が飛び出したことから、このことについての検証を余儀なくされることになりました。

当初の質問原稿の案文の中では、これまでの市の取り組みについて同情と敬意を表し、そのうえで課題をより良い方向へと向かうよう提案する構成となっていましたが、こと ここに至っては、そういうワケにはゆかなくなってしまいました。

したがって発言内容もゼロベースとなってしまいましたが、私はもとより、青木島遊園地の存続を願う多くの方々から疑問と翻意を促す声が寄せられていますので、それら切実な声を受け、私のできる範囲で検証させていただきました。

市長は、青木島遊園地廃止の理由を昨日になって「地権者は新たな土地利用を計画されており、関係者との調整を重ねてまいりましたが、これ以上 土地をお借りすることは断念せざるを得ない状況にあります。」と述べ、地権者への土地の返還が廃止判断の理由と述べられました。

そうなってくると、これまで市のHPで公表されてきた「廃止を判断した6つの理由」は はいったい何だったのかと言わざるを得ません。

この点についての説明、これまで掲げてきた6つの理由の意味と、なぜ市長の熟慮の結果がこれ以外の「新たな理由」であるのか、その整合性について、所管と市長の双方に質(ただ)しました。

これに対し 市長ならびに都市整備部長は「廃止の判断は あくまで6つの理由でありました。」と答え、それをもって地権者をも(廃止に向け)説得したとの答弁でした。

この発言は、後の項目につながります。

市長の上げた廃止理由は、いかにも「地権者自らが新たな計画を立てたから廃止」と聞こえますが、実際は逆ではないでしょうか。

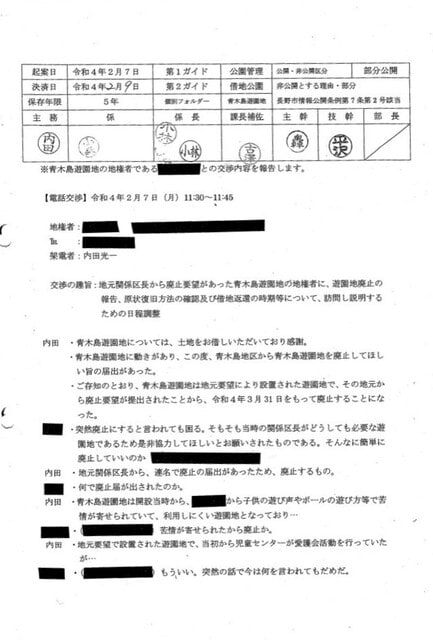

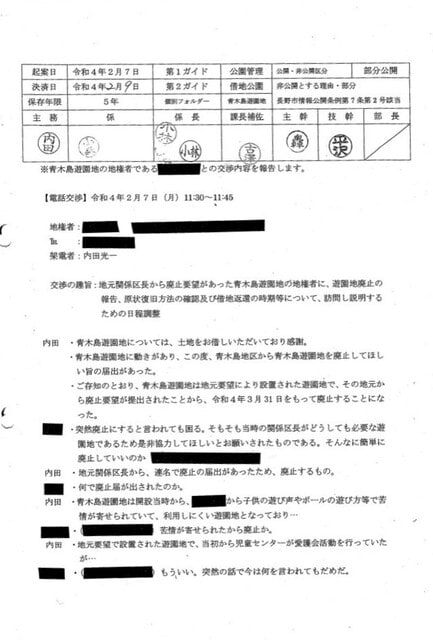

8月22日の市長レク資料によると、昨年2月に、市の方から地権者に対し、遊園地を廃止する旨を説明し了承を得た、とされています。

地権者はそれを受けて、土地を塩漬けにするワケにゆかないので新たな計画を立てることになったものであり、元を質せば、遊園地を廃止し新たな計画を立てるよう仕向けたのは 他ならぬ市の方なのです。

それを裏付けるように、2月7日11時に所管職員が地権者を訪ね、廃止報告と現状復旧について説明しようとした際、地権者は「突然廃止にすると言われても困る。そもそも当時の関係区長がどうしても必要な遊園地であるため是非協力してほしいとお願いされたものである。そんなに簡単に廃止していいのか。」と強く疑問を呈し、それに対し理由をつけて食い下がる職員に「もういい。突然の話しで今は何をいわれてもダメだ。」と毅然とした態度で職員を追い返しているのです。

であるにも関わらず、市は遊園地廃止を言い張り地主を説得した。遊園地廃止は地主の意向ではなく市の仕掛けなのではないでしょうか。

このことについて、所管は市長にどのように報告し、市長はそれを受けてどう考えられたのかを質しました。

これに対し 市(都市整備部)は、一連の経緯を述べるだけで 市の〝本音〟の部分に言及ことなく終始し、市長も「反省」などを口にするばかりで、深層を語ることはありませんでした。

おそらく地権者は、市に説き伏せられる形で廃止を受け入れ、であるとするならば新たな計画を立てようということになり、その後、存続の世論が高まりに押されて住民説明会以降に、今度は存続できないかとの逆相談を受けたが「今さら何だ!」と突き返したことと思われます。

その、二転三転した末に地主に断られたのに、市は それ(地権者の最終判断)をもって「地権者の判断」としての廃止理由としたのでしょうが、そもそも苦情者の苦情に安易に屈し、あげく区長会を使って出さなくてもいい廃止要望を出させ、あげく止(とど)めは地権者の意向として廃止を判断するという、事(こと)の発端と理由の全てを市民に押しつける姿勢そのものが間違っていると言わざるを得ません。

これら一連の事(こと)の処し方について、どのように考えて対応したのかを質したところ、市(都市整備部)は「あくまで最終判断は市が行なった。」としたものの、その経過の中で主体的・積極的に動かなかったことへの振り返りの弁が聞かれることはありませんでした。

また、側聞すると、地権者は市の廃止連絡を受け、昨年7月頃に不動産業者を使って遊園地敷地の測量を行なっているとのことでした。

このことは、市長の言う「地権者の新たな計画」は、昨年の時点で既に始まっていたことを意味します。

このことと、きのう市長が明言した「廃止理由は地権者都合」をつなぎ合わせると、去る2月11日の住民説明会が意味をなさなくなってくるのです。

表向き市長は「住民の声を改めて聞きたい」として住民説明会の開催と出席を果たされ、そのことについては私も含め、その「逃げない姿勢」に内外から高い評価が送られたものでした。

しかし、その裏では、地権者に遊園地廃止を説明し了承を取り付け、地権者が新たな計画への着手を余儀なくされるもそれを容認していたことは、他でもない市民への背信行為であり、時間を割いて会場に足を運んだ280名もの地元住民はもとより、集会の推移を固唾を飲んで見守っていた多くの市民・もっといえば全国民に対する重大な裏切り行為であったと言わざるを得ません。

市長が、廃止の理由を地権者都合と言うのなら、あのとき「ニュートラルで考えたい」といった言葉は一体何だったのでしょう。市民の目を欺く美辞麗句だったのでしょうか。

あのとき、会場に集まった人たちは、市長が真剣になって話しを聞いてくれ、然るべき判断をしてくれると信じていました。

しかし実際は違っていた。地権者交渉は2月11日以降だと言ってみても、その下地はそのはるか以前に固められていたのではないでしょうか?

あのときも、市の廃止の理由は、相変わらずの6つの理由を朗読しただけでした。ことここに及んで、廃止の理由が地権者都合であるならば、なぜ集会の際にその経過を報告しなかったのでしょうか?

これらを踏まえ、住民説明会を行なった際の状況について質したところ、市(都市整備部)の答弁は「廃止の理由は あくまで「6つの理由」だったので…」のオウム返しに終始。

さらに市長に対し、住民説明会の時点で 一連の市と地権者とのやり取りについて知ったうえで集会に臨んだのか質したところ「知っていた。但し交渉の途中だったので言わなかった。」とのことでした。

市長は言いました「あくまでニュートラルで説明会に臨みたい。」と。

実際には廃止に向けてギヤが入っていたのです。これは市民に対する重大な背信行為と言わざるを得ないでしょう。

次に放課後児童の扱いについて質しました。

昨日の答弁の際、市長は、聞くところによる「オギワラビジョン」に基づく青木島小学校の校庭ならびに施設の活用する旨を羅列しておられましたが、その現実味はあるのか。直ちに実行されるのでしょうか。

聞くところによると、市の所管課が児童センターを訪れ、学校施設の活用について関係者に打診したところ、実際には 受け入れが春休みなどの長期休みが中心になること・校庭利用に向けては複数のスタッフ加配が必要なこと・狭隘な青木島小校庭においては、これ以上 とりわけ低学年児童を遊ばせることは新たな事故の危険性があることなど課題が多く、周辺環境が現状のままでは、もし遊園地を廃止しても直ちにその代替の役割を果たすことは現実的に困難であること、あまりのリスクの大きさに直ちに低学年児童を学校利用に混在させることは不可能と回答されたそうですが、その厳しい結果は市長の耳に届いているのでしょうか。

市長への報告の状況について質したところ、市(こども未来部)は「今後想定され必要となる さまざまな対策について報告しました。」旨の答弁でしたが、児童センター関係者が「現時点では(対応は)無理!」と突き返した〝現実〟まで具(つぶさ)に報告されたかは懐疑的でありました。

さらに、学校施設の活用に伴い 支援員などのスタッフの加配が求められ、所管で対応しているとのことですが、加配したスタッフは 当然に保育士などの有資格者であるべきですが、現在の状況はどうか質したところ、青木島児童センターにおいては退職者が相次ぎ人員が不足している中、若干名を採用したが、それらは有資格者ではないとのことでした。

今後、他の施設からの応援も含めて対応するとのことでしたが、人員配置については難航している様子が窺(うかが)えました。

このこと(スタッフ)については、現場の人からも「言っては何ですが、誰でもイイというワケではなく 単なる数合わせでは困ります。資格を持ったうえで 目配り・気配りの効く人じゃないと、とても放課後児童の安全は守ることはできません。」との声もあり、(今後の手配が)非常に心配されるところです。

また、市民から「学校への移動の際などに何かあるか心配です。」との声が所管課に寄せられたとき「あ、それは保険に入っているから大丈夫です。」との実に子どもへの配慮に欠けた事務的に回答されたと嘆きの声が寄せられたことから、その事務的対応についてどう考えるか見解を質したところ、市(こども未来部)は「万が一のときには保険対応するので大丈夫です、という説明だったハズですが、伝え方(伝わり方)が悪かったなら謝罪します。」とのことでした。

このことについては了(りょう)としましたが、非常にナーバスになっている保護者対応に当たる所管課の対応如何(いかん)で 長野市全体のイメージが左右されることを肝に銘じてほしいところです。

この度の遊園地廃止と児童の学校施設受け入れなどさまざまな変更は、児童センターの上位機関である市社会福祉協議会の職員も寝耳の水との声が聞かれていますが、社協との情報共有はされているか質したところ「新たな体制については これから」とのこと。

市長の言う「オギワラビジョン」は、裏付けのないまま進んでいるようです。

また 隣接する保育園においては、交通事故等の危険の可能性を背負いながら遠くの場所への「お出かけ保育」を余儀なくされていますが、この状況、徒歩0分に安全な遊び場があるのに遠くに行かなければならない状況についてどう考えるか、見解を質したところ、市(こども未来部)からは、お出かけ保育の大切さを説明されると同時に、交通安全については万全を期しているとのことでありました。

いずれにしても、未満児さんが遊園地を使えなくなることは残念の極みでありましょう。

さらに 市長は昨日「学校内の施設や今後見込まれる余裕教室を使って、子どもプラザへ統合することで、放課後も学校外に移動することなく、安全に伸び伸びと過ごせるようにしてはどうか」と明言されましたが、そのプランは現時点で青木島小学校に伝達され、学校の了解は得られているのか、教育委員会に状況を訊いたところ、ここでもやはり「これから」との答弁でありました。

このことからも、さきに本会議で市長がブチ上げた「オギワラビジョン」は 現場の裏付けの無いまま、市長の「思い」だけを語ったもののようで〝課題はこれから〟の感…懸念だけが募るところでありました。

また昨日、私が市長答弁の内容と共に驚いたのが、市長が その(遊園地廃止)発言の直前に、質問議員から「子どもの権利条例」の発言が出されたこと賛同し「私も「子どもまんなか社会」に向けて共々に取り組みたい。」と言った、その舌の根も乾かぬうちに「青木島遊園地は廃止します。」と言ってのけたことでありました。

この真逆の主旨の発言を続けざまに行なったことには、耳を疑うばかりでした。

遊園地の存続こそが、国連の定める「子どもの権利条約」の第31条にある「子どもが休息し かつ余暇をもつ権利」さらに「子どもが文化的、芸術的、レクリエーション的および余暇的活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する」を遵守するところであり、これに反することは、本市がめざすべき子どもの権利条例の上位規約である国連条約に背くことになってしまうのです。

この、いわば矛盾する発言について市の姿勢を質したところ「子どもの遊ぶ権利を守るために小学校校庭を整備します。」旨の答弁。

それに対し「子どもたちは 他でもない青木島遊園地で遊ぶことを「子どもの権利」として主張しているんです。」かみ合わないやり取りでした。

そして、市長の言う「オギワラビジョン」青木島版の実現のためには、相当の時間がかかることが想定されますが、この間の「子どもの居場所」についてはどのように確保するか、その見通しについて質したところ「できるだけ早く」とのことでありましたが、後の同僚議員の質問では 遊園地廃止後スグに転換は無理であることが明らかになったことから、今後 他でもない放課後児童にしわ寄せが出るのは確実な情勢であります。

一連のやり取りを通じて、改めて 青木島遊園地廃止は「出来レース」だったことが再認識されました。

そしてその結末は、(前掲のとおり)そもそも苦情者の苦情に安易に屈し、あげく区長会を使って出さなくてもいい廃止要望を出させ、あげく止(とど)めは地権者の意向として廃止を判断するという、事(こと)の発端と理由の全てを市民に押しつける姿勢そのものが間違っていると言わざるを得ません。

こと ここに至れば、苦情者の苦情そのものも演出だったんじゃないかと思わされるほど 市への疑心暗鬼は膨(ふく)らむばかりであります。

そんな顛末に 市職員自体も振り回され始めています。

何より、これまで不自由を強いられてきた放課後児童が、さらに可哀想な状況に置かれるのではないかと思うと 不憫(ふびん)でならないところです。

関係するみんなが笑顔になれない状況…たかが遊園地存廃の問題が、されど市民益に関わる 自治体運営の根幹に関わる事態になりつつあります。

このまま「遊園地廃止。これにて一件落着。」というワケにはゆかないでしょう。

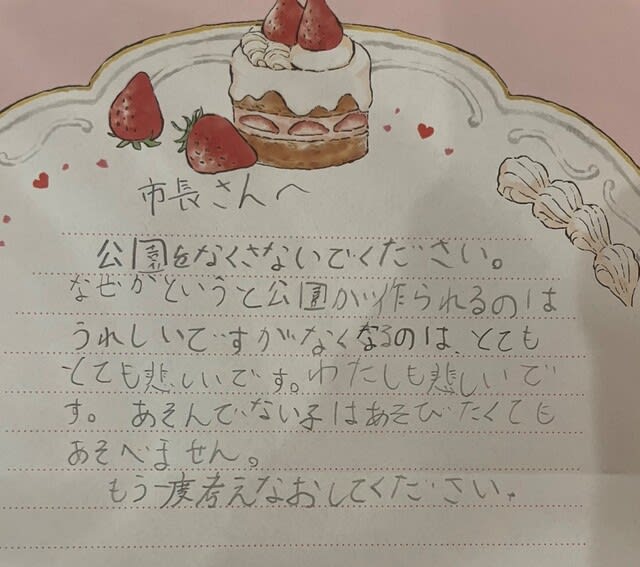

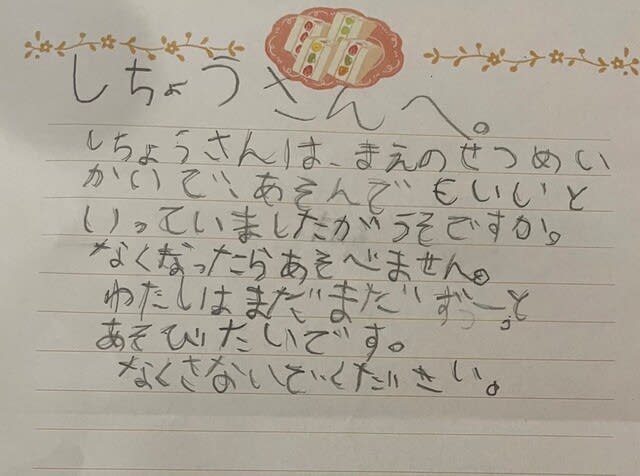

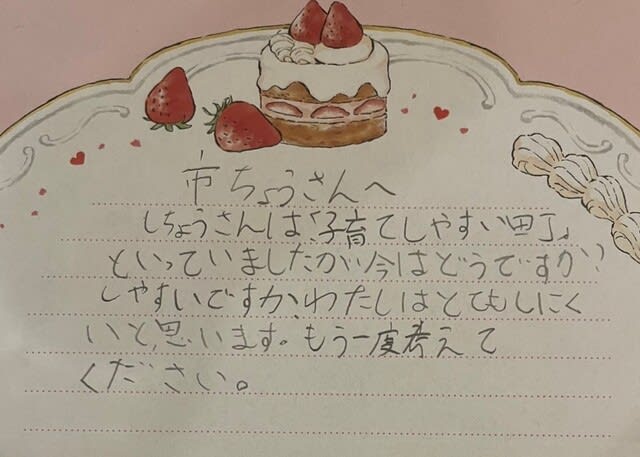

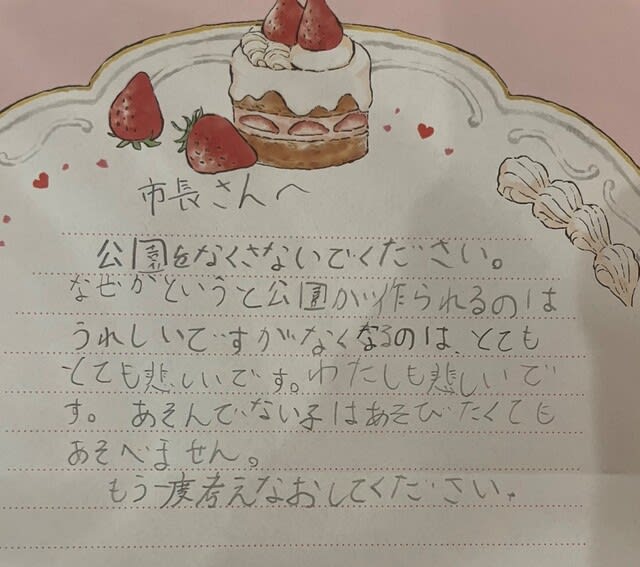

質問時間も最後に近づき、私の個人質問に向けて 青木島地区に住むお子さんから「しちょうさんへのおてがみ」が寄せられたことから、議場で披露させていただきました。

市長さんへ

公園をなくさないでください。

なぜかというと 公園がつくられるのはうれしいですが、なくなるのは とても悲しいです。

わたしも悲しいです。

あそんでない子はあそびたくてもあそべません。

もう一度 考えなおしてください。

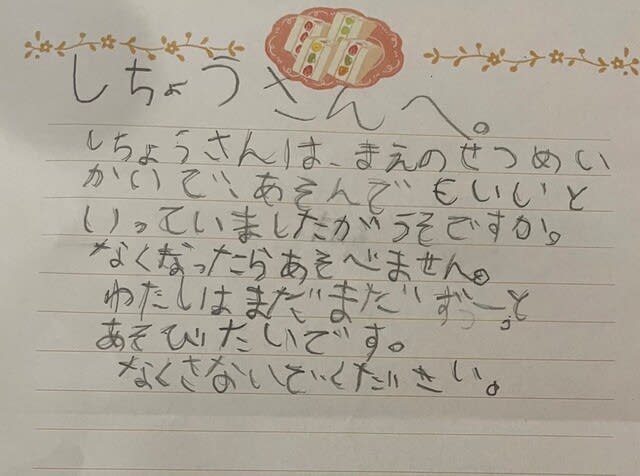

しちょうさんへ

しちょうさんは、まえのせつめいかいで、あそんでもいいといっていましたが うそですか。

なくなったらあそべません。

わたしは まだまだずーっとあそびたいです。

なくさないでください。

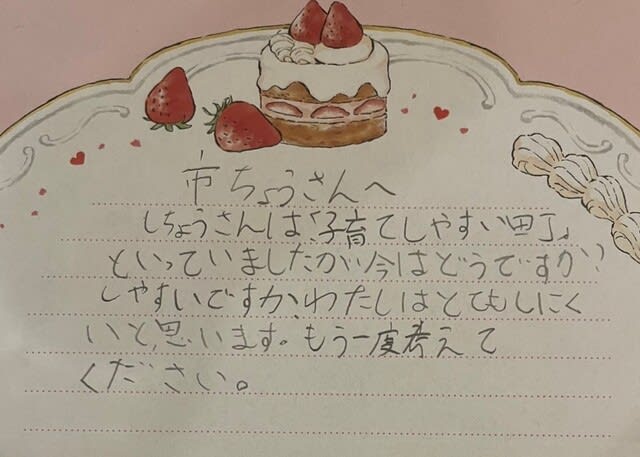

市ちょうさんへ

しちょうさんは「子育てしやすい町」といっていましたが 今はどうですか?

しやすいですか、わたしは とてもしにくいと思います。

もう一度考えてください。

健気(けなげ)な子らが 一生懸命書いた「しちょうさんへのおてがみ」胸が詰まる思いです。

議場で効いた荻原市長は、いったい何を思ったのでありましょうか。

最悪の答弁(発言)が、荻原健司長野市長の口から発せられました。

大きな社会問題となっている「青木島遊園地問題」について、1日に行なわれた本会議での質問に対し「青木島遊園地は3月31日をもって廃止し、4月中に覆土等したうえで地主に返却する。」と明言したのです。

この案件は、子どもの放課後の居場所を巡って大きな論争を招くことになりました。

市が「区長会の要望により」を盾に 半ば一方的に進めた遊園地の廃止方針に大きな疑問の声が上げられ、署名活動や 存続を願う市民の会が興(おこ)され、やがてそれは大きなうねりとなって世論を喚起し、2月には地元住民を対象にした住民説明会までも行なわれました。

そこに自ら出席した荻原市長は、ほとんど全員の「遊園地存続を!」の声を肌で感じたうえで「廃止のままでいくのはどうかな と…」発言するなどして 事実上の廃止見直しを明言、そのうえで「皆様のお話を受け止めた中で、廃止のままでいくのはどうかなと。いろいろな状況を考慮しながら(市長たる)私の責任をもとに判断していきたい。」と述べるに至ったのでした。

このことから 私を含む多くの人たちは、市長は市民の心情に配して 然るべき判断をしてくださると期待を寄せたところでありましたが…。

先ず 案に相違して、議会初日の所信では明言を避けたうえで「さまざまな課題や制約を勘案する中で、近く、私が考える解決策をお示ししたいと考えております。」と述べ、結論を送りに送ったうえで飛び出した結論が「地権者がすでに土地使用の新たな計画を立てていたため、これ以上お借りするのは断念せざるを得ない状況」を理由に「廃止」でありました。

今までの経過は、いったい何だったのでしょう。

市(市長)の対応には、多くの疑問を呈せざるを得ません。

これまで長野市は、遊園地廃止について「6つの理由」を挙げてきていました。

青木島遊園地の廃止を判断した経緯について

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/n202500/contents/p005998.html

しかし今回 市長が挙げた廃止理由は、この6つには該当しておらず、つじつまが合いません。

また「地権者がすでに土地使用の新たな計画を立てている」と 今度は地権者のせいにしていますが、そもそも そうなったのも、市(所管課)が昨年2月に地権者に対し 遊園地の廃止を説明したことを受けて(廃止を)了解し、「(市が遊園地廃止というなら)新たな計画を立てなければ」となったものであり、事(こと)は長野市の方から仕掛けられたものなのです。

さらに、市長は「児童センター利用児童は青木島小学校の校庭で受け入れる」としていますが、聞けば その(受け入れの)体制(態勢)は全く取れておらず、いわばノープランのままに理想だけをブチ上げているようなのです。

等々、首を傾げたくなることばかりです。

・・・・・・。

市長が 本会議の場で賑々(にぎにぎ)しく述べた「私が考える解決策」が、これ(廃止)であります。

落語のオチにもなりません。

これでイイのでしょうか。

何より解(げ)せないのが、事(こと)の理由(責任)を、最初は区長会・次に苦情者・最後は地主と 全てを他人・それも市民のせいにして済まそうという「あざとさ」に他なりません。

こんなやり方で事態を切り抜けようとしている市(市長)には、不信感が募るばかりであります。

以前も述べましたが、私自身は 荻原市政に期待も寄せ、今回の案件においても やり方によっては市(市長)の支持率に大きく影響することを甚(いた)く心配しておりました。

しかし、事(こと)は 最悪の形で運ばれることになってしまったようです。

そんな中、2日には個人質問で登壇することになっています。

私の発言要旨については 事前に通告していましたが、今回の市長発言によって ご破算となってしまいました。

残念ながら いわばゼロベースで、前掲のような様々な疑問点について検証し、翻意を促してゆかなねればなりません。

非常に残念な顛末であります。

今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」ですが、この案件について 私の下(もと)にも、さまざまな方面から さまざまなご意見を頂戴するに至っています。

中でも、今回 遊園地問題に深く絡む分野…すなわち 市内(青木島以外)の児童センターや保育園のご関係者からのご意見が寄せられており、そこに「現場」を預かる関係者の悲鳴にも近い声が聞こえてくるのです。

先ず、市内の児童数600人規模の小学校の児童センターで支援員を勤める人(Aさん)は「児童センターは、子どもたちにとって「おうち」の役割を担っているの。学校で勉学に励んだ子どもたちを「おかえり!」と言って温かく迎え入れ、保護者が迎えに来るまでの間、でき得る限り伸び伸びと過ごしてもらえるよう、職員は日々不断の努力と創意工夫を重ねています。」と話してくださいます。

その一方で「現場」の大変さについても話してくださいました。

「私たちが勤める児童センターは、放課後を迎えた全ての低学年児童を受け容れています。学校においては、それぞれの学級でキメ細かくケアされているけれど、放課後となった途端に、全ての児童が一斉に「ただいま!」と来館してくるので、それら全ての児童を分け隔てなく受け容れなければならないの。それは、端(はた)で見ているよりはるかに大変なことなのよ。」とも。

そのうえでAさんは、渦中の青木島遊園地に隣接する児童センターの関係者のご労苦に対し 甚(いた)く同情の意を表されると同時に「近隣に過度とも言える配慮を重ねながらの施設運営の大変さ」を、同じ業態に勤める一人として強くおっしゃっておられました。

「いま言ったように 私たち児童センター関係者は、子どもたちの親代わりとして やり甲斐をもって放課後児童を見守っているの。でも そこにはさまざまな課題があって、その対応についても大変なのに、青木島児童センターさんは そこに加えての近隣対応でしょ。これは本当に本当に大変なことなの。これは同じく放課後児童を預かる者として痛いほど分かるわ。」と、同僚職員の心情をもって話しておられました。

他方、市内の別の保育園に勤務する保育士さん(Bさん)は「お出かけ保育」における危険性について指摘しておられました。

「園児の健全保育に大切な「お出かけ保育」は、一方でさまざまなリスクと背中合わせとなっています。その筆頭は やはり交通事故。」

「さきには大津市の交差点で大変な事故があったけれど、いくらこちらが交通法規を守っていても 向こうから飛び込んでくるクルマは避けようがありません。そんな不測の事故を避けるには、でき得る限り近場で(園児を)遊ばせることが一番のことなのは当然のことでしょう。」

そのうえでBさん、青木島遊園地については「あんな適地を使わせないなんて考えられない!」と語気を強めておられました。

「だって、すぐ隣りでしょ 保育園の。徒歩0分の遊び場所は 理想的に他ならない。園児のかけがえのない生命を守るためにも、あの遊園地は有効に活用すべきです。」と、保育士の責任に満ちた表情で話しておられました。

このお二人の話しは、勤務地(施設)は違えど 同じく子どもたちを思いつつ業務に挺身する立場として、共通するに他ならない「心の声」でありました。

青木島地区に関わりの無い人までもが、あの遊園地は存続すべきと考えています。それも、単に情緒的な理屈ではなく 合理的な理由をもって です。

このことを、行政サイドは重く受け止めるべきでありましょう。

今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」ですが、去る2月26日の私のブログについて、記事ネタとなった大手紙面 長野支局の記者から、謝罪半分・訂正申し入れ半分の連絡(指摘)が来ましたので、改めて整理し 再記述させていただきます。

指摘されたのは、2月26日付のブログ記事です。

↓

2023年2月26日のブログ記事一覧-倉野立人のブログです。

2023年2月26日のブログ記事一覧です。日々の思いを、訥々と。【倉野立人のブログです。】

goo blog

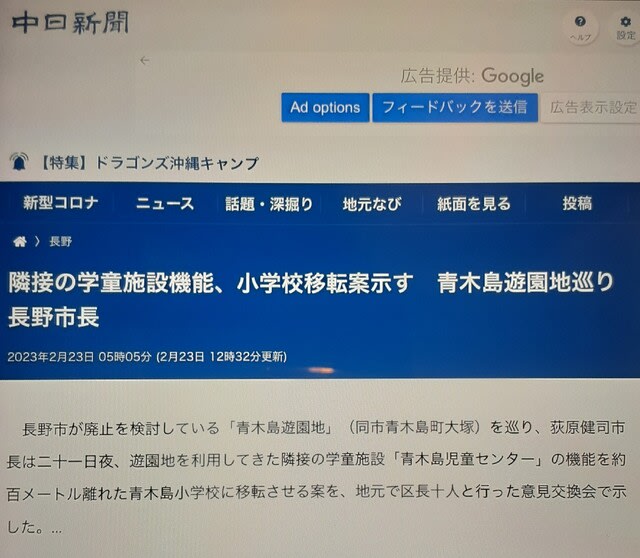

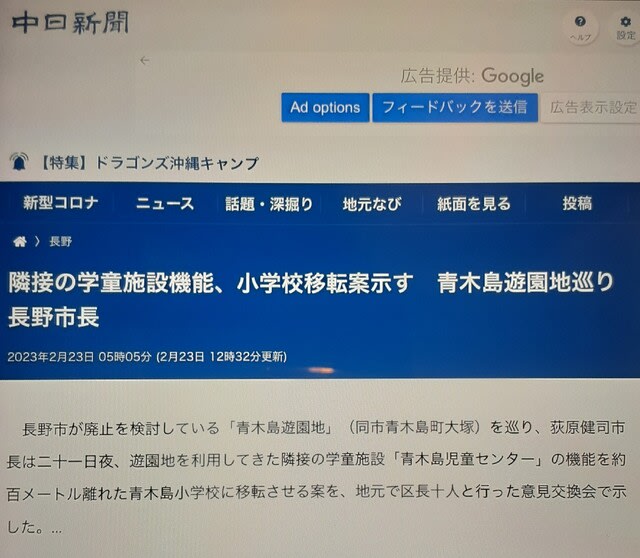

そこでは、2月23日付の同紙のネット記事に「荻原長野市長が区長会に対し、遊園地に隣接する児童センターを 同じく隣接する小学校(校内)に移転する案を示した」と掲載されたことを見た 遊園地存続を願う人たちが敏感に反応し「タイヘンだ!!」と一報を寄せてくれたことから、それ(ネット記事)を基(もと)に 一連の時系列を添えてブログ記事とさせていただいたものです。

ところが、昨日になって 記事の筆を執ったとされるY記者から「事実と違う部分があります。」との電話が入ったのです。

Y記者によると、みなさんが見たネットの記事には 記事全文の触(さわ)り=冒頭部分 しか載っておらず(しかも市長発言の日にち(21日)との掲載までありましたが)、字面(じづら)だけを読んだ人(私を含む)が誤解したようだ、と言うのです。

その後、Y記者から 実際に掲載された紙面が届けられ、それを読むと 確かに私たちの解釈は事実を誤認したものでありました。

荻原市長は、青木島区長会を訪れた際に 確かに児童センターを小学校(校内)に移転する案を示したものの、それは 議会開会前の21日のことだったのでした。

3月議会自体は 22日が初日であったことから、したがって この提案は、市長の所信にあった「私が考える解決策」には当たらなかったのです。

この訂正申し入れのとおりに時系列で追えば、

2月11日 住民説明会で「校内移転」も一例です との発言

2月21日 区長会で 児童センターを校内に移転する案を示す

2月22日 長野市議会3月定例会の所信で「近く、私が考える解決策をお示ししたい」と発言

以下 現状、ということになります。

確かに、Y記者の記事内容は 時系列に基づき掲載されていることから、結果とすれば 今の動きに整合は取れてはいますが、この記事自体が 議会初日以降(23日)に発行された新聞に載せられていたものであることから、遊園地問題を巡って非常にナーバスになっている市民が 本会議初日の翌日のニュースでこの件を見つけたときに「え、何で!?」と思うのは無理からぬところでありましょう。

このこと(今回の記事の紛(まぎ)らわしさ)については、Y記者も素直に認め「お騒がせしました。」と言ってくれましたが、いずれにしても 取り分けてピリピリムードの神経戦となっている「青木島遊園地廃止問題」においては、書く側も読む側も 軽々に拠(よ)らず慎重を期してゆきましょう、ということで一致したところであります。

そんな さまざまな経過を辿ったうえで、議論の主戦場は 3月1日からの本会議へと移ってゆきます。

そこで どのような展開となってゆくのか…未詳の面が多いところです。

今回は 私も登壇の機会を与えられていることから、持ち時間の中でベストを尽くすのみです。

[倉野立人の登壇予定→3月2日(木)午前11時頃]

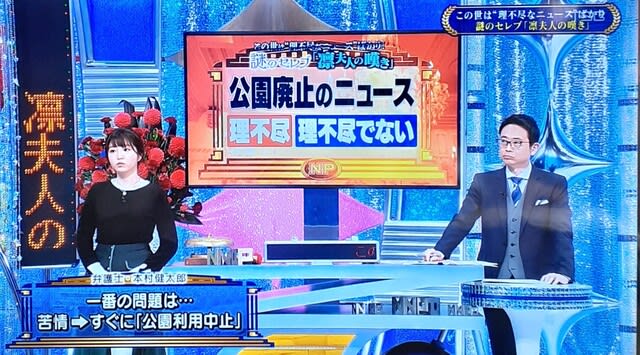

今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」ですが、この日(26日)、ついに有名社会派番組で取り上げられることになったのでした。

番組名は、読売テレビ系列の『そこまで言って委員会』です。

みなさんご案内のとおり、この番組は ときを賑わす時事ネタを取り上げ、それに対し 辛らつで ときに毒舌のコメンテーター達が、言いたい放題に持論を展開するもので 人気番組のひとつになっています。

この日も さまざまな時事ネタが供されていましたが、その筆頭に「公園廃止」として 長野市の青木島遊園地廃止問題が取り上げられ、議論の的になっていました。

サブタイトルは「公園廃止のニュース/理不尽か理不尽でないか」でした。

この「問い」に対し、ほぼ全員が「理不尽」と回答。それぞれに持論を展開していました。

その内容は、行政の対応批判・一部住民の声だけでの廃止に疑問・子どものためだけでなく親のためにも存続すべき・本来は都会(東京)で起きるハズの問題がなぜ長野で?などの声や、一方でマスコミの一方的な報道に警鐘を鳴らす声もありました。

行政批判の中には、長野市が 苦情者に毅然と向き合わず (苦情丸呑みの)安易な方へ流れたのではとの意見や、職員が 廃止ありきでストーリーを作り、荻原市長はそれを受け容れただけではないか との意見も。

出演者の見解は、総じて これまでの関係者の対応に疑問を呈し、遊園地は存続すべきとの意見が大勢を占め、やはり多くの世論を投影する流れとなっていました。

この日の話題は あまりに身近なものであったので、何というか目を皿のようにして〝言論バトル〟を注視していましたが、ヨク見ていると、彼らは一見 ガチンコで言い合いをしているようですが、その実は 発言内容を分掌し、ある意味バランスを取りながら発言しているように見受けられました。

何というか、プロレス技(わざ)の掛けあいとでも言いましょうか…ルール無視と言いながら、わきまえるところはわきまえて発言しているようでありました。

いずれにしても、昨年末から沸き起こった遊園地問題は 2月も末になっても社会が注目する話題となっていることが、この日のON AIRで再認識されました。

それもこれも、市のトップたる市長が 結論を先送りにしていることに他ならないところでありますが、言いようによっては「(廃止は)既に決まったこと」とせずに 多くの市民の声を真摯に受け止め、熟考に熟考を重ねている証(あかし)でもあることから、今はその結果を待つばかりです。

この番組内でも ほとんどの出演者が「理不尽」とした青木島遊園地廃止問題。

どのような結論が導き出されるのでありましょうか…。

今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」ですが、この件に関する〝マスコミ報道〟が、あらぬ物議を醸(かも)すこととなり 言いようによっては「とんだ迷惑」となってしまうことになったのです。

今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」ですが、その解決に向けて何らかの表明があるのでは?と期待された 22日開会の長野市議会令和5年3月定例会での「市長施政方針演説」でも、具体的(存続or廃止)は言明が無いままに終始し、事態は いわば膠着状態のまま推移しています。

これまでの経緯を踏まえ、(私も含め)遊園地の存続を願う人は「廃止手続きの撤回を!」と求め、そうでない人は「このまま廃止すれば」と言うなど いわば綱引きの状態が続いています。

と、そんな中 地域の識者であるIさんが、ある意味〝目からウロコ〟の新提案をしてくれました。

この問題については、Iさんも 私(たち)と同じ認識(存続)でおられるのですが、そんなIさん 何を言うかと思ったら「役所は、このまま「遊園地廃止」の手続きを進めたらいい。」とのことなのです。

それを聞いた私、思わず「え?」と Iさんの顔を二度見してしまったものでした。

その 私の怪訝(けげん)な表情を見て取ったIさん、口元に笑みを浮かべながら「行政職の性分(しょうぶん)を理解したうえでの、発想の転換だよ。」と。

Iさん曰(いわ)く「クラちゃんもご存知のとおり、行政職というものは いったん踏んだ手続きを、撤回したり改廃することには ものすごく抵抗するもんだ。「既に決まったことです」ってね。」

「だから 今の(遊園地)問題においても、所管課が「廃止」を宣言した以上は それ(廃止)を撤回しろと言っても、本来の議論(遊園地が必要か否か)とは全く違う価値観から「一度決めたものは変えられない」と突っぱねているんじゃないか。」

「で あるとするならば、所管課の言うとおり今の遊園地は 廃止してしまうのさ、一旦。」

「それでね…。」とIさん。

「廃止したうえで、新たに設置するんだよ。遊園地を。今の場所に そのままの形で。」とのことでありました。

「だってさ、廃止の理由に「管理の担い手(愛護会)が無くなった」とか「地元の要望で廃止」とか言われているけど、実際には 新たな愛護会もでき、地元住民の多くは存続を願っていて、状況は(今までと)大きく違っているのだから、どう考えても 遊園地は存続すべきなのサ。でも、市側は「廃止」で手続きを進めてしまっている。」

「だから この際は、遊園地の場所はそのままに 今までの遊園地は廃止→で 新たな遊園地をスタート と、いわばリセットすればスッキリゆくと思うんだ。そのうえで、これからの運営について 苦情者も含めて皆なで考えてゆくのさ。どうしたら円満に遊園地が運営できるか、みんなで。」

「そのことこそが、市長のいう「地元に戻す」の大義にも叶うんじゃねーの。」とのことでありました。

そのうえでIさんは、今後の市の体制についても一言。

「今までは、所管課がバラバラになって対応したから 話しがおかしくなった。だからこれからは この件に関するプロジェクトチームを、それも庁内で(職員を)公募し 市長直轄で対策に当たらせるのさ。」

「今までは、異動で当て職になった職員が 任期内は「とりあえず」を是(ぜ)として いわば場当たり的な対応を重ね、結果 抜本的な解決に至らなかった。だから今後は、やる気のある職員を配置して(職員が)自発的解決を成し遂げるよう仕向ける。この取り組みは、この遊園地問題に止(とど)まらず 今後の自治体運営(職員態勢)の成否を占うことにもなると思うよ。」とのことでした。

Iさんのご指摘は、いわば 市役所職員の 今の体質をイイ意味で糾弾し、それらを斟酌したうえで 今後に向けても好転換となり得る、実に斬新な提案でありました。

「遊園地を存続させるべきだからこそ、廃止手続きを進めよ。」

どこかの場面で 披瀝してみたいと思うところです。

・

今や大きな社会問題となった「青木島遊園地廃止問題」は、さまざまな経過を経て現在に至り そして事態のさしたる進展も無いままに3月議会に突入することとなっています。

その〝これまでの経緯〟の中で、市の所管課をはじめ 最終的には市長も前線に立つことになったうえで、さまざまな対応や それに伴う発言などが為(な)されていますが、私や周辺の関係者は、せめて3月議会の前には 市(市長)の方(ほう)から、遊園地の存廃についての何らかの意思表示がされるものと思っていましたが、残念ながら そこ(存廃)に至る発言はありませんでした。

それどころか 市長は、議会初日の施政方針演説の中で むしろ課題を大きく膨らませたうえで「近く 私が考える解決策をお示ししたい。」と いわば啖呵(たんか)を切るかの発言を行なっており、(私を含め)市民の疑心暗鬼は増すばかりの状態となっています。

こうなってくると、これから行なわれる本会議や委員会の場で議論になることは必定であり、やはり私も含めて 議論は議会の場へと移ることになっています。

そんな中、私は 一連の市長発言について注目すべき点がいくつかあり、そこに氏の心中(深層)を感じ取るところです。

そのうえで これは私の「感じ」なのですが、荻原市長は非常に素直に事態に向き合っておられ、で そんな素直な性格そのままに、ご自身の思ったことをそのまま口に出し それがまた 物議の火種になっているんじゃないかと感じさせられています。

先日のブログでは、議会初日の施政方針演説を解析してみましたが、過去の市長の〝語録〟にも 氏の揺れる心情を、その深層が垣間見えるところです。

「18年間の経過を踏まえて総合的に廃止を判断した」

「廃止のままでいくのはどうかなと。」

「反省すべき点としては 区長さんに地域のことを任せすぎたこと。」

「地域のことは地域でという意見もふまえて判断材料にしながら決断したい。」

いわば 行ったり来たりの〝ブランコ発言〟であることが分かります。

で、この〝行ったり来たり〟に市民は困惑…「一体どっちなんだ!?」と語気を荒げる人もいるほどです。

ただ これを性善説で捉えれば、それだけ荻原市長は 事態を真剣に考え・悩んでいることの証左とも言えるでしょう。

ところが その揺れる心情を、現に言葉にするばっかりに そのいちいちが「市長発言」として独り歩きしているフシもあり…素直な市長は 記者の問いに(そのときの心情を)素直に答え、それが波紋を招くというスパイラルに陥っているようです。

ただ一つだけ、私が改めて気になったのは 施政方針演説の中で「仮にこれまでどおり遊園地を存続した場合でも、遊園地の利用方法や管理方法、さらには、児童センターや保育園の送迎などの課題があります。」と述べた点です。

これは(市長は)「遊園地問題と児童センター運営問題をごっちゃにしているのではないか」と憂慮せざるを得ないところです。

このことについては、かつて私のブレーンであるMくんからも「今回の火種となった〝音を巡る苦情〟による影響においては「遊園地の存続と児童センター運営は分けて考えるべき」と指摘され 私も甚(いた)く同感するところですが、こと ここに至って、市長ご自身が そこを同じ土俵に載せてしまっているとすれば、事態の解決は ややこしさを増幅するばかりとなってしまうのです。

ここは切り離して考えるべきと、改めて指摘しなければならないと思いました。

以前も述べましたが、荻原市長は この案件について、先ずは逃げずに地元に足を運んで住民の声を直(じか)に聞く行動を興(おこ)された。このこと自体は高く評価したいと思います。

そのうえで氏は、前掲のとおり 素直に真面目にこの問題に向き合い、行ったり来たりをしながら悩みを深めておられる。

そのことに対し、真剣に子どもを思う心ある市民の方々は 何も市長を追い込んで「どうするつもりだ!?」などと詰め腹を迫るつもりは毛頭ないことを聞いています。

むしろ、事(こと)はここまで至ってしまったけれど、それら全てを包含して 円満解決に向けて共々に歩んでゆきたいを思っておられるのです。

そのうえで市長におかれては、そのゴーサインの意味を含めて「遊園地は存続」の判断を下してもらいたい。

その「Go!」さえもらえれば、地域は一斉に走り出すことでしょう。

その合言葉は「子どもたちのために!」ただワンフレーズです。

今後、市(市長)をどう懐柔してゆくか。

先ずは本会議での議論が待たれるところです。