今や大きな社会問題にもなっている、長野市の「青木島遊園地」の廃止問題。

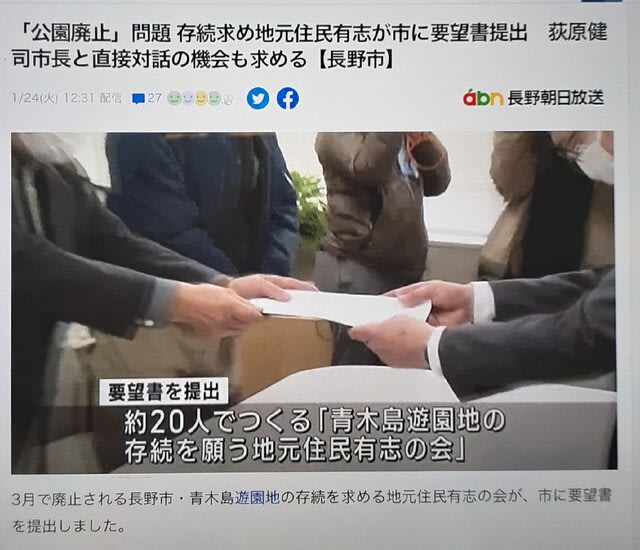

去る23日に「青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会」が発足したことを契機としたように、関係するところで さまざまな動きがあり、改めて社会の注目を集めることとなっています。

このブログでも既にお伝えしているとおり、今回の遊園地廃止の決定プロセスにおいては 何ともいえない「釈然としない感」が満ち満ちており、経過を追えば追うほど「何で?」と思わざるを得ない事項が連なることとなっています。

この〝何ともいえない釈然としない感覚〟は、おそらく多くの読者みなさんも同じではないでしょうか?

これまでもレポートしているとおり、長野市は 遊園地廃止に向けて「6つの理由」を掲げ「だから廃止します」として結論づけようとしています。

しかし、その廃止理由には かなりの無理があり…何というか、合わないピースを無理矢理押し込んで完成させようとするジグソーパズルのようです。

ところが、市行政が無理矢理完成させようとしているジグソーパズル(=遊園地廃止)について、その様子を見ている市民は「どう見てもピースが合っていない!」と指摘せざるを得ない状況になっているのです。

前掲の「(廃止に向けた)6つの理由」についても、先日のブログで簡単に触れたとおり その理由は何とも拙(つたな)く説得力に乏しいものであり、それをもって 市民の方々が「ヨシ、分かった!」と、首を縦に振ることにはならないことは ご案内のとおりです。

そのうえで 今回の案件には、物事の根本的な視点が欠落していると言わざるを得ないところであり、もしかしたら それが「釈然としない感」の大元(おおもと)になっているのでは…とも思わされるのです。

今の長野市の論法の中に欠落している点。

第一に それは「子どものためにどうすべきか」との基本的な視点です。

そのそも あの遊園地は、地元住民の方々が「子どもたちのために」という思いで設置したものです。ところが、一連の問題が生じた際には そこのところ(子どもたちのために)の視点を置き去りに話しを進めようとしていることに、(私を含め)多くの市民が「釈然としない」思いを抱かされているのではないか…と考えます。

長野市が掲げる「6つの廃止理由」は、あくまで〝大人のケンカ〟をどう片つけるかに腐心した末の無理矢理の結論であり、そこに「子どものためにどうすることが最善か」の議論は存在しません。

クレームを寄せた住民への〝対処療法〟は、子どもを黙らせる・遊ぶ子どもの数を制限する・ひいては 遊園地から子どもを引き上げ、建物内に押し込める 等々、物事の解決のために 全て〝子どもを犠牲にして〟その場を凌(しの)いできただけなのです。

この 本末転倒の論法に、私たちは大きな違和感を禁じ得ないところです。

第二には、市民(近隣住民)への説明不足…もっといえば〝説明の回避〟という点です。

前掲のとおり、この遊園地は 近隣住民の要望によって設置された施設であり、設置の際には事前の住民説明が行なわれたと聞き及んでいます。

ところが です。

今回の降って沸いた「遊園地を廃止します」の決定の際には、そこ(廃止)に向けた事前の説明会が開かれた形跡は無く、いわば〝後出しジャンケン〟のようなのです。

このことについて市は「区長さんとの話し合いを行なった」と説明(言い訳)をするところですが、代表者(区長さんら)と話したから それで全ての市民への説明に代えるというのは、あまりに乱暴な話し。もっと言えば「遊園地を造るときは全員集めておいて、廃止のときは一部住民の承諾で済ますのはオカシイ」と言えるのではないかと思います。

さらに言えば、市は「説明」の範疇(はんちゅう)に、主たる利用者である「子どもたち」を含めていないこと…もしかしたら これこそが、市の行動が「釈然としない」最大の理由ではないかと思われるところです。

一連の問題が表面化して以降、荻原長野市長は「住民の方々の声を聞きたい」と再三に亘り発言していました。

そのうえで 12月議会終了後に「現地を訪れる」との報が入ってことから、私を含め関係者は 少なからず期待を抱いたものでした。

ところが、です。

今回の件で 荻原長野市長が最初に足を運んだのは、なぜか 同じ青木島でも「小学校」だったのです。

なんで、小学校?

本来 市長が行くべき先は、問題の渦中にある「児童センター」や「保育園」ではなかったでしょうか。

そこで、職員・さらに〝主役〟である子どもの声に耳を傾けることが 先ずすべきことではなかったのでは。

また、市長は「区長会などと意見交換を行ないたい」と、記者会見などの公(おおやけ)の場で述べていました。

私たち関係者は、市長が いつ区長会に足を運ぶのか・そこで何が語られるのかを大きな関心をもって その日を「待って」いました。

ところが、です。

後の情報で、荻原市長は 去る25日、いわば〝電撃訪問〟の形で(周囲に)予告することなく更北区を訪れ、そこで区長さんらと話しをつけてしまったそうなのです。

事前の「行きます!」とのアドバルーンは高く上げておきながら、実際の来訪は いわば頬っ被り(ほっかむり)をしてナイショで行なう…何だか裏をかかれた感の私たちは「何だかなァ…」と 至極残念に感じたものでした。

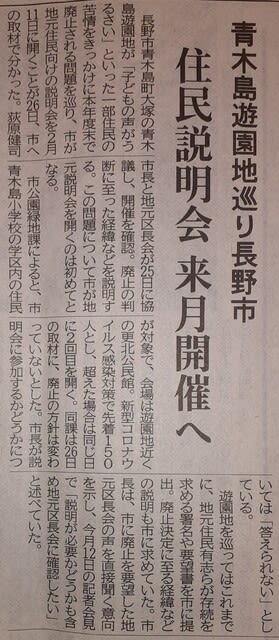

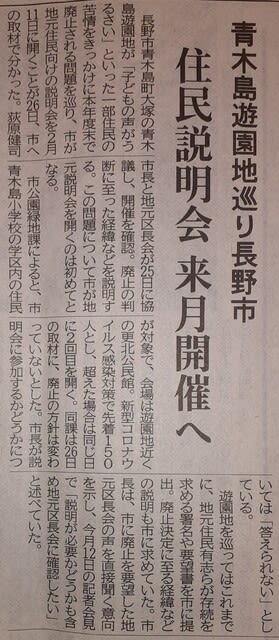

そのうえで、翌日の新聞には 市が「住民説明会」を行なうことが報じられました。

で 私たちは、当然 市長が(説明会に)出席すると思っており、その前提で記事を追ってゆくと…

あろうことか 所管の公園緑地課は、市長の出席について「答えられない」としていたのでした。

この記事を見て「残念」と思ったのは、私だけではないでしょう。

なぜ 市(市長)は、そんな〝様子見〟のようなことをするのでしょうか。

本当に、遊園地の廃止について 一点の曇りも無いとすれば、市長自身が住民説明会に出席して 堂々と廃止を明言すればイイじゃないですか。

それが 直ちにできない。もしかして「雲行きが良ければ出るし、悪ければ出ない」というのか。

それは まるで「勝てそうな試合なら出場するし、負けそうなら出ない。」との日和見主義に他ならず、あざといエントリー判断と言わざるを得ません。

確か荻原市長は オリンピック金メダリスト、スポーツマンシップを極めた人ではなかったか。

そんな氏が、市民と直接向き合う場に「出るか出ないか答えられない」とは…残念というか 情けないとまで言いたくなるところです。

今回の「青木島遊園地廃止問題」は、長野市が「子ども」に向き合う姿勢を問われることとなっています。

これまでの荻原市政は、市長が就任後のさまざまな場面で 自身が4人の子どもの父親であることを口にしており、市長選の公約でも「子育て支援」を強調し、新型コロナの影響を受けた子育て世帯への独自の給付金支給・10月には福祉医療費給付金制度の見直しも市社会福祉審議会に諮問するなどし、そして、各部署にまたがっていた子育てに関するさまざまな相談にワンストップで対応する こども総合支援センター「あのえっと」を設置するなど、子育て支援に力を入れ それなりの評価を得てきました。

しかし…これは非常に残念ながら、今回「青木島遊園地」を廃止に追い込むことで、これまでの「子育て環境重視」の荻原市政の評価は 大きく下落することになってしまうでしょう。

いくら詭弁(きべん)を弄(ろう)してみても「子どもの居場所を奪った市(市長)だよね…」の〝黒歴史〟は消すことはできず、事(こと)ある毎にそのマイナスイメージが付きまとい〝そういう目〟で見られ続けることは必至であると言わざるを得ないところです。

繰り返せば、今回の「青木島遊園地廃止問題」において、長野市(市長)は いちばん肝心な部分を置き去りにして話しを進めようとしている。

でも、今ならまだ間に合うのです。その身にかかろうとしている汚名を 今なら払拭することができる。

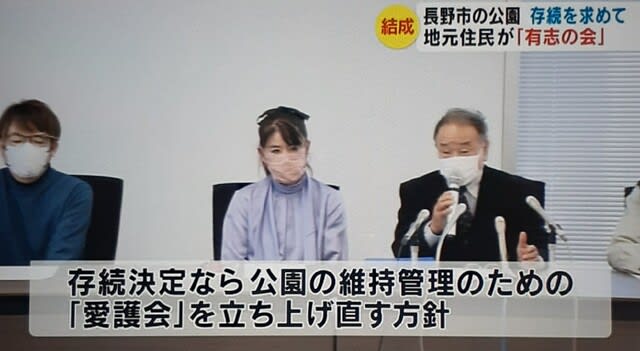

さきに発足した「青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会」は、決して施策の転覆を狙うクーデター組織ではなく、それどころか 課題の円満解決を願いながら住民の総意に基づき(存続に向けた)純粋は活動を行なっておられるのです。

市(市長)は、今こそ これら純粋な団体を胸襟を開いて意見を交わし、共に「子どもたちのため」を共通理念に(一緒に)歩む道を選ぶこと。それで 皆が課題を矛(ほこ)に収めることができる、そのことに気づいてほしいと願うばかりであります。

今や 長野市イヤ全国的な社会問題にもなっている「青木島遊園地廃止問題」ですが、長野市が唐突に「施設の利用停止→3/31で廃止」を打ち出して以来、さまざまな方面・者(人)からさまざまな意見が寄せられることとなっています。

それら さまざまな経過を経る中で、過日「青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会」が発足されたのは ご案内のとおりです。

今後 会のメンバーさんらは、純粋な心根のうちに 子どもの居場所が維持できるよう、この遊園地の存続を期して活動展開することになります。

ところで この青木島遊園地を巡るさまざまな問題は、18年の年月を経る中で 多くの「矛盾」ともいえる事象を孕(はら)みながら推移していることが報じられています。

そして その経過の多くに、何とも釈然としない出来事が累積しており「ホントに こんな状況で廃止を決めてイイの?」と聞きたくなるような様相となっています。

問題の追求は、信濃毎日新聞の「声のチカラ」コーナーです。

このコーナーで 昨年12月に、かかる青木島遊園地の廃止問題が取り上げられ、その(問題の)性格上 社会の注目を大きく浴びることとなり、現在の状況に至っております。

この問題を記事として取り上げたM記者は、独自取材を交えて 多岐に亘り遊園地廃止を取り上げています。

そして その取材により、市の対応等にさまざまな齟齬(そご)がある(あった)ことが炙(あぶ)り出されています。

遊園地で遊ぶ子どもたちに対する苦情は2021年3月の1回だけだったのに、その後も複数回に亘って苦情が寄せられてきたとの間違った報告や、それまで20~30名の児童が遊園地で遊んでいたのに、その事実が無かったとする報告を挙げるなど、その内容の多くに事実誤認があったことが取材によって明らかになっています。

また、後の記事では「青木島遊園地」の維持管理の担い手について、一部の近隣住民による苦情によって担い手確保が見通せない状況の中、草刈りなどの活動を行なってきた隣接の児童センターの館長が市側に「(遊園地を使えないなら)活動を担えない」と伝え、その後の区との話し合いの中で「(苦情により)子どもたちが遊園地を利用できないのであれば、このまま施設を継続する必要がないと思う」という流れができたこと、さらに後の話し合いでは 児童センターの館長が「翌年度以降は草刈りなどの活動は担えない」と遊園地の管理にダメを押すなどしたことから、区長から「児童センターなどで利用しないのであれば、廃園するしかない」との意見が出ることとなってしまったことが伝えられていました。

で、その意見交換の後に 市(公園緑地課)は「廃止するには区から『廃止届』を出してもらう必要がある」と説明し、そこに「市(公園緑地課)としては閉鎖してほしいとは言っていない」と付け加えた上で「来年からは地区で 草刈りなどの愛護会活動をお願いできないか」と尋ねました。これに対し、区長からは「使っていない遊園地をこのまま存続するのもいかがなものか」との意見が続き、最終的に区長会が廃止届を出すことになったのです。

しかし 長野市には遊園地廃止に関する規定を設けていないことから、遊園地を廃止するのに地元区長会の廃止届は必要ないのです。にもかかわらず区長会に廃止届を出させたのはナゼか?など 記事を通じても釈然としないことが指摘されていました。

さらに、長野市がホームページにUPしている「青木島遊園地の廃止を判断した経緯について」も、何だか釈然としない内容になっています。

「青木島遊園地の廃止を判断した経緯について」長野市ホームページ

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kouen/722195.html

この中で、PDF版で 改めて「青木島遊園地の廃止を判断した経緯について」が掲載されているのですが、それを読んでも 釈然としない説明が列挙されているのを実感させられます。

この項「廃止を判断した理由」として「はじめに」に〝「一人の意見で廃止」と報道されてきましたが、青木島遊園地廃止の判断に至った理由は次のとおりです〟とされています。

冒頭から「言い訳」で入る異例の展開となっています。

その後、6つの理由が箇条書きされているのですが、その一つひとつが釈然としない記述となっています。

① 児童センター・保育園・小学校に囲まれた立地の特殊性から利用が集中する環境→そもそもこの遊園地は、かかる3つの施設の子どもがみんなで利用する(遊ぶ)ための環境じゃないか。

② 現在、遊園地がほとんど使われていない状況→実際には「使わせていない状況」じゃないか。

③ 近隣施設の管理者からの「これからも遊園地は使わない(現状では利用が実質困難)」というご意見→これとて 使わなかったから招いた状況じゃないか。

④ 設置を要望した地元区長会からの廃止の要望→廃止要望は 市が出させた(出すように仕向けた)のではないか。

⑤ 愛護会活動の担い手がいないこと→担い手は、いる。

⑥ 遊園地用地が借地であり、今後も借地料が発生していくこと(それも込みで設置を認めたんじゃないか)

読めば読むほど、釈然としない記述となっています。

・・・・・・。

長野市は、いったい何で この遊園地の廃止にしがみつくのでしょうか?

何を潰したい、いや潰すことで いったい何を守りたいというのでしょうか。

一連の黒歴史の中で、一番の被害者は なにいう無垢な子どもたちです。

大人の都合(不毛な争議とその不適切対応)によって我慢を強いられる日々…言っちゃあ何だが コロナよりタチが悪い。

こんな結末を許してはならないと思う。

しかし、既に賽(さい)は投げられたとの気配が…

この悪しき流れの中で、市民の良識は通用するのでしょうか。

今(25日)、議会の行政視察で 新潟県三条市に来ています。

戸外は大荒れ、雪が横から降る(吹く)嵐の様相となっています。

本来だと24日~26日の予定でしたが、公共交通機関の計画運休もあることから、予定を早めて今日(25日)に帰長することになっています。

で…この週末、ブログの更新が儘(まま)ならなくなってしまいました。

読者のみなさんにおかれては「何やってんだ!?」と思われた方もいらしゃったことと存じますが、実はこの週末 不測の「オファー」が舞い込み、その対応に追われることとなってしまったのです。

この場では、その詳細についてご報告いたします。

先週の 確か金曜日、旧知の知人から「私の知人が悩みに悩んでいるので、相談に乗ってほしい。」とのことでした。

内容は?と問えば「青木島遊園地の存続問題です。」とのことでした。

この件に関しては みなさんも既にご案内のとおり、今や長野市のみならず 全国的な話題になってしまっていることもあり、その件について「ぜひ相談に…」とあっては断る理由も無く、時間を合わせて面会させていただきました。

その方(Aさん)によると、青木島遊園地を巡って 市が「廃止」の方向に進み、もはや既にその方針を固めつつあることに対し、遊園地の周辺(青木島地区周辺)に暮らす多くの心ある住民の方々が心配の声を挙げている というのです。

で さらに、その真意はと問えば、かかる多くの地元住民の方々は「青木島遊園地の存続を願っている。」とのことなのでした。

このことに関しても各位ごとご案内のとおり、市(公園緑地課)は 来る3月31日をもって同遊園地を廃止することを決定し、行政手続きに基づき 廃止に向けた作業を粛々と進めることになっています。

で、このこと(廃止理由)について市は「地元区からの要望に基づいての廃止」としていますが、しかし 周辺住民の「思い」は全く逆…実に多くの住民が施設の存続を求めて(願って)いる とのことなのでした。

さらに伺えば、住民の方々は 昨年末頃、公園を管理する「愛護会」が、その活動ができなくなったとされ、それ(愛護会活動の休止)が遊園地廃止の理由の一つに挙げられていることも「事実誤認である」とし、それならば と、心ある(公園周辺の)住民に愛護会の再結成を募ったところ、10名を超える方々が手を挙げてくださり まさにアッという間に再結成の動きとなったそうです。

さらに、子どもに対して思い入れの深い 区長経験者の方(Bさん)が、この際は 地元住民による「遊園地存続を求める会」を設立し、市(市長)に対して 地元住民の思いを伝え、市(市長)の理解と共感を得たうえで 遊園地の存続を果たしてゆきたい、との 実に純粋かつ熱意に溢れる意思表示をされておられたのでした。

そんなみなさんの真摯な思いを伺い、私も共感せずにおられませんでした。

ただ、リーダーのBさんが「あくまで地元住民の手で活動展開したい」との思いや、私たちのような者が過干渉すれば あらぬ力学(りきがく)が生じかねないことから、あくまで黒子に徹することとし、いわば裏方として活動をお手伝いさせていただくことといたしました。

とは言っても、この手の活動は最初が肝心。私の方では かかる「青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会」の設立・さらに「愛護会」の再結成にあたっての それぞれの団体の「規約」の原案づくりを行ない、さらに Aさん・Bさん さらに遊園地の隣りに住み、施設の設置の際に中心的役割を果たしたCさんなどを核とし「賛同者」を募ることを提言しました。

で…活動を始動した中、私は この活動が〝時間との戦い〟であることを直感的に感じました。

と いうのも、どうやら荻原市長が 来週の半ばに当該の更北区に足を運び、そこの区長会と面談するらしいとの情報が伝わってきたのです。

そのことは、残念ながら現時点で「遊園地廃止」を明言している市長が当該の更北区に行くということは、民意を理由(詭弁)として「廃止でよろしいですね。」との悪しき念押しをしに行くとの〝来訪目的〟が透けて見えることから、その〝儀式〟が終わってしまえば いくら熱心な活動を立ち上げても遅きに失することとなり、その努力の大部分が徒労に終わってしまうことが想定(懸念)されると〝直感〟したのです。

もし、心ある住民の思いを少しでも現実に近づけるためには、何としても市長が更北区に行く前に 新たな組織の立ち上げを内外に表明しなければなりません。

そうなると〝善は急げ〟であります。

私や 既に活動の指南にあたっておられる同僚議員の立場として、組織の規約の作成や 活動のベースとなる会を組織化するよう準備を急ぐことを促すと同時に、それと並行して 週明け早々に記者会見を行なったうえで「要望書」を市(市長または都市整備部長)に提出する段取りに奔走することとなりました。

いわば 本来はマラソンの距離を100m走のペースで走るかけっこのようなものです。

ただ幸い 今回の活動メンバーは、いわば〝チルドレンファースト〟の心からか 合流当初から気持ちが通じ合っており、非常に慌ただしい中での行動も関わらず 互いを尊重しながら、必要に応じて作業を分掌するなど、まさに阿吽の呼吸(あうんのこきゅう)で事(こと)に臨むことができ、試行錯誤はありながらも 何とか要望書や規約などの関係書類の作成・記者会見や要望書提出の段取りをつけ、23日(月)に 突貫工事ながら本番を迎えることができました。

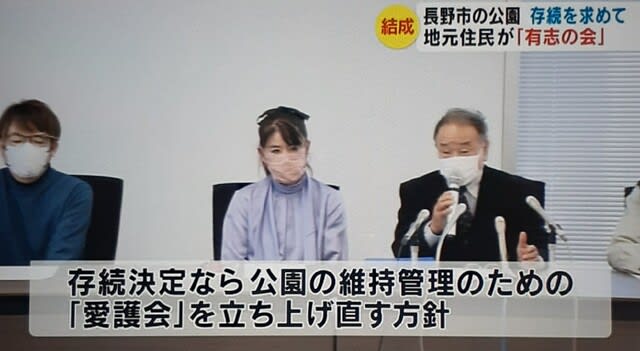

会の求めに応じて 23日に会場を確保(設営)すると、そこには多くの報道陣が集結 メディアの方も未だ強い関心を示していることが再認識されました。

記者会見は 会を主宰するKさん(元 青木島地区内の区長経験者)の主導で行われました。

Kさんの方(ほう)から、この会を立ち上げるに至った 地元住民の遊園地に対する思い=未来ある子どもたちの環境(の維持)に対する思いが語られ、そのうえで 今までの行政の偏(かたよ)った取り組み・多くの地元住民の思いを置き去りにした いわば一方的ともいえる行政手続きについて大きな疑問を呈したうえで、要望書の朗読をもって活動の趣旨説明とされました。

要望書の全文は下記のとおりです。

「青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会」要望書

荻原市長を初め長野市職員の皆様には市民のために様々なご尽力をいただいておりますことに深く感謝申し上げます。

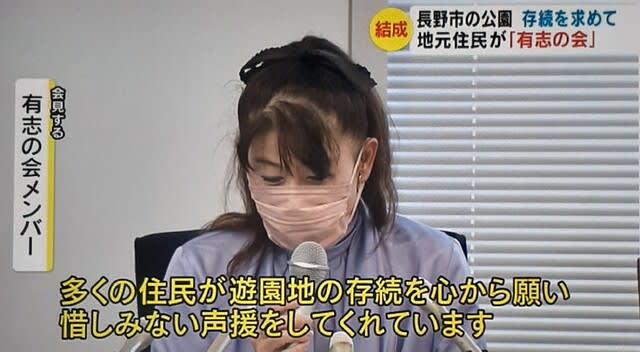

私たちは昨日新たに「青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会」を発足させました。すでにj現在青木島遊園地の存続については、心ある方々による署名活動が行われており、大変心強く思っております。同時に地元住民の中からも地域の子どもたちのために遊園地を廃止してほしくないという多くの声があがっており、地元住民の思いを直接長野市に届けていきたいと居ても立っても居られない気持ちでこの会を発足させる運びとなりました。

また子どもたちも長年にわたって遊園地で遊べる日を待って我慢してきました。遊園地を残してほしいと願う子どもたちの代弁者としても今、声を届けていくのが私たちの役割と考えています。

そもそも青木島遊園地は平成16年地元区長会はじめ青木島小学校PTAなど関係者が土地を確保して長野市に要望して設置していただきました。残念ながらその後一部の住民から苦情が寄せられ、子どもたちをのびのびと遊ばせることができない状態が続き、センター関係者初め、大変苦慮しながらの対応となりましたが、私たちは今後も話し合いを重ねながら、子どもたちのためにこの遊園地を活用していけることに何の疑念もなく、子ども達を見守っていました。

ところが地域住民にとっては突然降って湧いたような青木島遊園地の廃止という報道に大変驚きました。設置するときは事前説明会を開催していただき、地域あげての要望を実現することができました。ところが廃止するときは地元説明会もなく、地域の意向が反映されることなく一方的に決められてしまったと感じています。多くの区長さんは廃止ありきで話が進んでしまったと戸惑っておられるのが本音のところと思います。

地域の中には他の公園もあります。しかしその周辺では同じように子どもたちの遊ぶ声に不快感を持つ住民がいることも事実です。ではその様なところを同じように苦情者の求めに応じて潰していってしまうんでしょうか。子育て支援と言いながら、一方的に大人の意向で廃止することを容認することはできません。

遊園地の維持管理を行なっていく愛護会についても過日改めて正式に発足する運びとなりました。児童センター、保育園の職員、保護者のみならず青木島遊園地の周辺に暮らす方々の多くが愛護会メンバーに加わっていただくことになりました。

多くの住民が青木島遊園地の存続を心から願い、惜しみない応援をしてくれています。これが地元の偽りのない声であることをぜひご理解いただきたいと思います。私たちは長野市長に直接その思いを伝え、今後も地元関係者にもその願いを届け、力を合わせて遊園地の存続を求めていきたいと思っております。

また近いうちに荻原市長に多くの地元住民の思いを直接聞いていただき、市長のお考えもお聞きする機会を設けていただきますよう強く要望致します。

ぜひ地域の子どもたちを思う地元住民の思いを受け止めていただき、青木島遊園地を存続するよう求めます。

青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会

この記者会見を通じて、青木島遊園地=子どもたちの将来 に心を寄せる住民有志の強い意志が内外に表明されることとなりました。

今後は この要望書を市(市長)に提出すると同時に、一連の報道を見て共感する人・これまでの経過を知るなどして「やっぱりおかしいよね」と確信的に思う人たちが増え、それが濁(にご)りの無い いわば“真水の力”として大きく「育つ」ことが期待されるところです。

その後、一連の活動は 夕方の各局ローカルニュースで大きく報道されました。

報道は事実関係のみの伝達に止(とど)まりましたが、その内容について なんというか会の前向きな雰囲気のようなものが内外に伝えられ、今後の大きな反響が期されるところです。

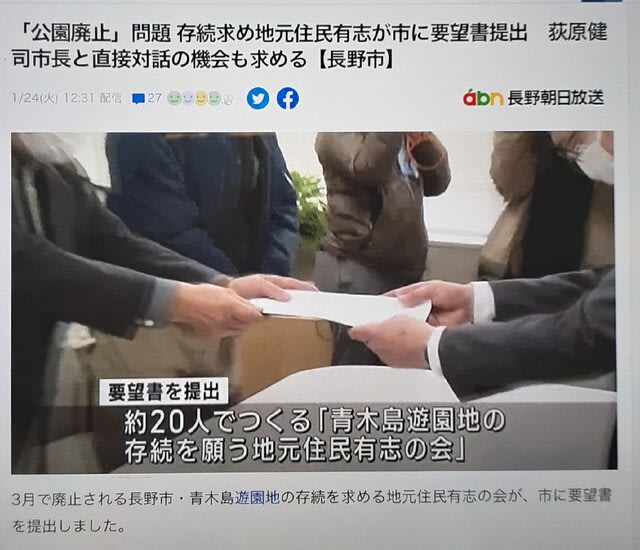

その翌日(24日)には、会の代表者が改めて長野市(都市整備部)を訪れ、要望書を正式に提出したことが報じられました。

そのうえで これ(要望書)は、早いうちに荻原市長の元(もと)に届けるよう重ねて伝えられたそうです。

今後は、会の活動に賛同する住民の声を集積し、いずれは市長を囲んでの対話集会の開催をめざしてゆくとのことであります。

この市民活動について 各紙も報道を寄せていました。

その中(信毎/声のチカラ)で、これまで市が挙げてきた廃止理由に事実誤認があったことがスッパ抜かれ、これは改めて行政不信の温床になるのでは…と思わされたところです。

そのうえで、私は強く思います。

この会の活動は、単なる いわば〝クーデター〟であってはならない と。

市が無理無理に掲げた廃止理由に、言っちゃあ何だがウソやごまかしがあった。

それ(錯誤)に対しては毅然と「それは違う」と指摘しながらも、だからと言って「そっちが悪い・あいつが悪い」と断罪するのではなく、ときには相手の立場も理解しながら、最終的には「子どもたちのために最適な結論」を見出だす努力を共々に重ねることこそが大切と思います。

そのうえで、今回の遊園地存続運動を通じて「地元」の方々が改めて自分たちの住む地域のことに目を向けて 課題について共々に考えよう!との機運が醸成されれば何よりだと思います。

また一方で、この遊園地存続活動に関わるみなさんや 他の多くの課題に関わるみなさんには、市に(へりくだって)「お願い」する立場ではないということを意強く持っていただければ、とも思うところです。

市(行政)とみなさんは「対等」なのです。

確かに今までは、行政を「お上(おかみ)」と崇(あが)め、いわば役人の決めたことには盲従(もうじゅう)を決め込んできた時代もありましたが、ときは既に令和…時代は変わっています。

私の立場においても、みなさんに「対等」という位置関係を意強く持っていただくこと、でも対決姿勢では無い中で自分たちの意見を堂々と言えるよう、「おかしい」と思うときがあったら、それを堂々と口に出してアナウンスするできるようよう計らってゆきたいと思うところです。

私が見る限り、今後 この「青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会」の舟は、極めて非常に純粋な地元住民の心を乗せて みんなで協力し合いオールを漕ぎながら「未来ある子どもたち」が待つ港へと舳先(へさき)を進めることでしょう。

その周囲にある 市行政や世論は、果たして追い風となるのか それとも行く手を阻(はば)む嵐となるのか…その成り行きは未知数ではありますが、おそらくは、いかなる荒天に見舞われようとも 会の方々の櫓手(ろしゅ)は揺るぐことなく、たとえ僅かづつでも前へ前へと進んでゆくことでしょう。

そんな純粋なみなさんを、私としても でき得る限り応援してゆきたいと思うところです。

諸般取り紛れ、ブログの更新が儘(まま)ならなくなってしまいました 💦

で、間(あいだ)が空いてしまいましたが、去年11/14~15に行なわれた 所属会派「改革ながの市民ネット」の行政視察報告(後半分)をさせていただきます。

◇三重県伊勢市「観光のバリアフリー」について

伊勢神宮が在する伊勢市は、多くの方々が参拝を兼ねて伊勢市を訪れること、その中には高齢で身体の動きが儘(まま)ならない人や 障がいのある人が少なからずおられることに鑑み、観光バリアフリーについて造詣を深めています。

令和元年には 三重県が定めた「共生社会ホストタウン」に認定(登録)されるなどして、県内でも観光バリアフリーに積極的に取り組んでいます。

伊勢市は「住む人と訪れる人が「おかげさまの心」を通じて交わえるまち」をメインテーマに掲げ「多様な主体を受け入れ、常若(とこわか)の精神とにぎわいにあふれるまち」を 4年後の伊勢市のありたい姿に定めて取り組むこととしています。

そのために「公共×バリアフリー」として 観光地のバリアフリートイレの整備・「民間×バリアフリー」として、宿泊施設のバリアフリー化「パーソナルバリアフリー基準」を推進(推奨)し、あらゆる宿泊客の様態を受け容れることのできる宿泊環境整備を推進するとしています。

そして、近年 伊勢市が重点的に取り組んでいるのが「観光×バリアフリー」としての取り組みであり、私たちは 実際に伊勢神宮に足を運び、その取り組みを体感することとし、そこで 類似の観光地(寺社仏閣を軸とする観光地)ながら、長野市との差のようなものを実感することとなりました。

伊勢神宮には「伊勢おもてなしヘルパー」として 有償ボランティアのガイドさんが置かれ、さまざまな様態の参拝客をサポートする体制が整えられています。

境内には 玉砂利の参道や、内宮正宮前の階段などの「バリア」がありますが「伊勢おもてなしヘルパー」は、身体状況や高齢などにより歩行が困難な方の車いす介助や 階段を上る際のお手伝いなどを行ない、参拝をより身近なものにしてくれています。

私たちが伊勢神宮を訪れた際も「ようこそ!」と出迎えてくれ、参拝の補助をしてくださいました。

伊勢神宮には、歩行が難儀な参拝客を対象に 電動車いすが配備されており、参拝客の到着から出立までの間をサポートしてくれます。

特筆すべきは その態勢(姿勢)。常に参拝客を気遣いながら、先ずは事故の無いよう そのうえで玉砂利などの歩くのに難儀な状態でも(参拝に)労を感じないスムーズな支援を行なってくれました。

その究極なのが、正宮への階段登坂支援です。

今までは 歩行困難ゆえに正宮の中に入る(階段を上らなければならない)ことをあきらめていた参拝客も、ガイドさんの支援で階段を上ることができるのです(同伴者の補助も必要)。

車いすの参拝客を、車いすに乗せたまま階段を一段々上り 最終的に正宮の中まで全員が入ることができたのでした(正宮内は撮影禁止)。

私は 今回の視察を通じて、伊勢市と同様に 寺社仏閣を観光の主体とする長野市との「差」を感じざるを得ませんでした。

前掲のとおり、有償ボランティアや電動車いすを配備し バリアフリー観光に万全を期する伊勢市に比して、長野市のバリアフリー体制(態勢)は あらゆる面で立ち遅れています。例えば善光寺境内においても、石畳や登り坂 また砂利敷設の部分も少なからずあり、参拝客の中には難儀を強いられている人も少なからずおられることでしょう。

今後 ますます高齢化が伸長する社会においては、観光地でのバリアフリーは欠かせない課題であると申せます。

そのことは、何も施設整備等のハード面だけでなく おもてなしの心の中にバリアフリーの精神を持つソフト面でのバリアフリーも大切な要素になってくると思います。

伊勢市で実感できた 快適で気持ちの良い観光経験を踏まえ、長野市においてもさまざまな面での〝バリアフリー化〟の重要性を再認識したところでありました。

・・

やいたしました。

・

去る日(17日)、市内で「公益財団法人 長野市スポーツ協会(以下/スポーツ協会)」の新年会が行なわれ、私は「長野市ソフトテニス協会」会長の立場で出席しました。

このスポーツ協会は、私の属するソフトテニスを初めとする球技はもとより、スキー・スケートや武道や水泳など さまざまなスポーツ団体で構成されており、いわば長野市スポーツ(団体)の集合体ともいえる組織です。

長野市は、そのキャッチフレーズを『スポーツの力で未来をつくるまちNAGNO』とし、スポーツを軸としたまちづくりの推進に努めています。

その具体的取り組みとして「第三次長野市スポーツ推進計画」を定め、その中(基本理念)で「スポーツは、体を動かすことそのものを楽しむことに加え、健康増進・まちへの誇りと愛着の向上・交流人口増加・地域経済活性化等・まちづくりの視点において多面的な効果を有する。これらの効果を高めることで、スポーツ分野から第五次長野市総合計画が目指す「まちの将来像の実現」に寄与することを目指す。」としており、スポーツが 競技としての取り組みに併せて「まちづくり」の視点においても重要な役割を果たしていることを示しています。

[参考]第三次長野市スポーツ推進計画

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/751729.pdf

このことは、私も学ぶ「スポーツコミッション」にも通じるところです。

「スポーツがもたらす多面的効果」の発揚に向け、ときに競技の枠を越えて取り組むことが求められています。

[参考]一般財団法人日本スポーツコミッション HP

↓

Sports Commission of Japan

スポーツは、そこに参加することにより 健康な身体や精神を醸成、その中では アスリートとして競技力向上をめざす者・生涯を通じてスポーツに親しんでゆく者など それぞれのスタンスに応じて豊かな人生を送るためのツールとして位置づけられています。

また最近では、実際にスポーツを行なう「するスポーツ」に加え アスリートの活躍を目にしながら応援する「みるスポーツ」そして 大会運営などのスタッフとして(運営を)支援する「支えるスポーツ」についても 広い意味でのスポーツと捉えられており、そういう意味では いろんな(スポーツの)楽しみ方があることを知りながらスポーツに親しむことが肝要と申せます。

また、出席者同士の意見交換の中で、今後「スポーツ」に取り組む中で、課題意識や 一抹の〝不安〟のようなもの(内容)が吐露され、共通認識を抱いたところです。

スポーツ それも競技団体を担い、競技力向上や底辺拡大に取り組む者(関係者)にとって 焦眉の急となっているのは「部活の地域移行」であります。

これについては 関心のある方は既にご案内のとおり、中学校の週末の部活動について 学校での活動を見直し「地域」に移行しようとする事業計画です。

その背景(目的)には「教職員の負担軽減」が挙げられています。

社会全体が「働き方改革」にシフトする中、こと教職員については 通常の日勤に加えて部活指導が負担として加わり、勤務状況が過度な状況に置かれています。

その状況を改善するために、この際 週末の部活については「地域」におられる有志の方に指導をお願いしたり、地域ぐるみで面倒をみていただく等の「移行」を行なおうとするものです。

しかしながら この地域移行は、いわば絵に描いたようにはゆかないのが実際のところです。

そこには、指導者の確保・練習場所の確保・(週末に多い)大会などへの選手の帯同・ケガや不測の事態に備えるための傷害保険の適用の問題等々、「移行」に向けては いわば実質的な課題が山積しており、霞ヶ関(スポーツ庁・文化庁・文科省)の号令にも応え切れていない(応えられない)のが実際のところです。

これらの状況に鑑み、所管のスポーツ庁と文化庁は「学校部活動および新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を公表しました。

2023年度から3年間としていた公立中学校部活動の地域移行の目標達成時期を見直し「可能な限り早期の実現を目指す」と改めました。

要は(計画が)拙速に過ぎたことを認めざるを得なくなったということであります。

この「総合的なガイドライン」は、2022年夏に取りまとめられた 部活動の地域移行に関する検討会議の提言を踏まえ、去る2018年に策定したスポーツ庁と文化庁のガイドラインを統合したうえで全面的に改定したもので、学校部活動や新たな地域クラブ活動のあり方・地域移行に向けた環境整備・大会のあり方等を示しています。

この〝実質延長〟の背景には、現場の切実な声があります。

昨年末に ガイドライン案について意見を募集した結果「3年間の移行達成は現実的に難しい」との声が各方面から挙げられたことから、当初の計画を見直し 2023年度から25年度までの3年間を「改革推進期間」と位置づけ、休日の学校部活動の段階的な地域連携・地域移行を進めるものの「地域の実情等に応じて 可能な限り早期の実現を目指す」と明記し直したのことです。

今後、部活動の地域連携や地域スポーツ・文化クラブ活動移行に向けた環境の一体的な整備のために、部活動の地域移行等に向けた実証事業・中学校における部活動指導員の配置支援・地域における新たなスポーツ環境の構築等を盛り込むとしています。

いずれにしても、将来有為な生徒らがスポーツに親しめる環境を整えてゆくことは 各競技団体の責任事項でもあることから、今後も国等からさまざまな方向が示される中ですが ときに競技の枠を越えて、いわば域内(市内)の競技団体相互に いわば全体論として地域移行の円滑化に取り組んでゆくことで一致したところです。

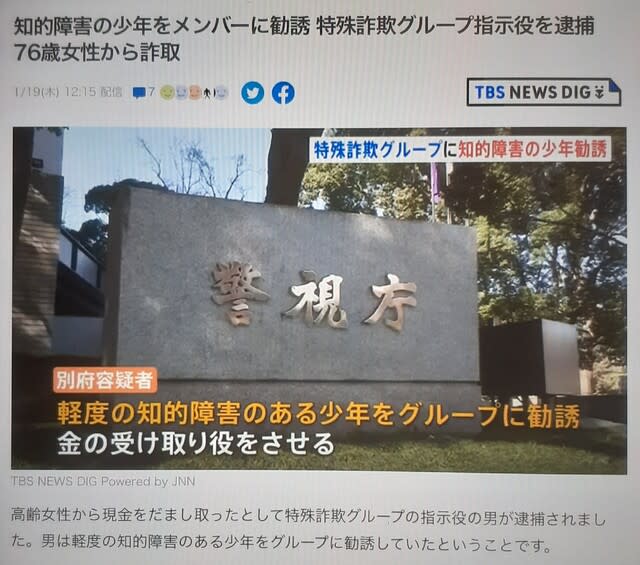

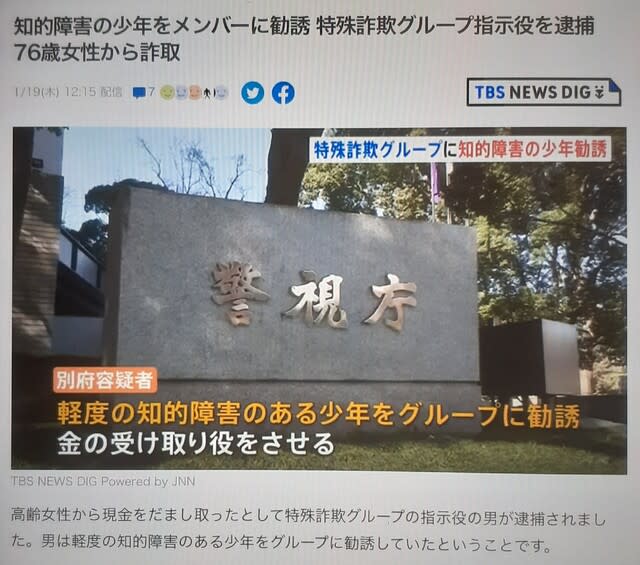

高齢女性から現金をだまし取ったとして特殊詐欺グループの指示役の男が逮捕されたことが報じられ。

で、ここまでは(残念なことですが)今や日常的に伝えられるニュースなのですが、今回のケースは ここから先が問題…この男は、軽度の知的障害のある少年たちをグループに勧誘し「受け子」として犯罪に加担させてていたというのです。

私は この報道に触れ、怒りに震えると同時に その一方で、障がい者さんらへの向き合い方の難しさについて考えさせられることにもなったところです。

報道によると、都内に住む21才の容疑者は、一昨年に仲間と共謀し 埼玉県の高齢女性(76才)に息子を装ってウソの電話をかけ 200万円を騙(だま)し取った疑いが持たれています。

この容疑者は 特殊詐欺グループの指示役で、犯行の際に あろうことか軽度の知的障がいのある少年ら数人をグループに勧誘し、金の受け取り役(受け子)をさせていたとのことです(この少年グループのリーダーも逮捕済み)。

警視庁は、この容疑者が他の特殊詐欺事件にも関与し 被害総額はおよそ1,500万円に上るとみて捜査を進めているとのことでした。

今や社会に蔓延しているともいえる特殊詐欺。

罪もなき いわば疑うことを知らない高齢者を手玉に取り、狡猾(こうかつ)な口車によって それまでの人生をかけて蓄えた財産をかすめ取る知能犯は、許されざる悪行と断罪されるところです。

その手口は 今や〝劇場型〟ともいわれており、騙(だま)す側も ときに息子を語り、ときに警察官や弁護士を語りながら 高齢者を誘導しては高金(こうきん)をせしめるものです。

そんな犯罪グループに、軽度ながら障がい(知的障がい)を持つ人(少年)らが加担することとなったことは 私たちにとって少なからずの衝撃であると同時に、果たしてこの子らは どのような(どの程度の)認識をもって(犯罪に)加担することとなったのか、推し量るに苦慮させられるところです。

この容疑者に声をかけられた際、もしかしたら「頼む」と言われて それを意気に感じ、喜んで加担したのかもしれません。

で、もしかしたら「現金(ということすらも知らされていなかったかも)を受け取るだけ」と、その事件性すら知らされない(知らない)まま 言われたとおりに高齢者宅を訪ねていたのかもしれません。

そのこと(行為)は、詐欺に加担していると分かっていながら行なうことよりも不幸であると言わざるを得ないでしょう。

もっと言えば、障がいを持つ少年らの いわば社会参加の意欲を逆手にとって犯罪に加担させた(容疑者の)行為は、とても許されるものではないでしょう。

もしかしたら容疑者は、少年らにまとまった金(いわばニンジン)をぶら下げて「モノを受け取るだけで この金をあげる」といって口説いたのかもしれません。

日銭にすら恵まれない少年らにとっては、それ(犯罪の報酬)は ノドから手が出るほど欲しかったのかもしれません。

一番の悪は、この容疑者です。

高齢者を騙(だま)すために、知的障がい者の少年らを丸め込み 犯罪に加担させた許されざる行為。

自分の欲得のために、無垢(むく)な少年らにも犯罪者の烙印(らくいん)を押させることとなってしまいました。

・・・・・・。

今回の事件は いわば極端的な事例と申せますが、事ほど左様に 障がい者をダシにした行為が 社会に遍在していることは由々しきことと思うところです。

それは犯罪ではないにしても、障がい者を障がい者として留め置いたままに利益や収益を得る行為は、いわば〝障がい者ビジネス〟といえるのではないか。

障がい者支援に取り組むグループ「Gotaホップ」のMくんは「その行為の先に 障がい者さんらの顔が浮かぶか否か」を、真の障がい者支援と障がい者ビジネスとの分かれ目に準(なぞら)えます。

こんなことをして「それは障がい者さんらの真の益につながるか」と考えれば、行為の適否は自ずと判断できるでしょう。

それが「自分の利益のために障がい者がいる」と思った瞬間に、障がい者さんらへの敬意や尊厳が無くなり、あげく(今回のように)犯罪の片棒担ぎにまでしてしまう。

で、さらに罪なのが (前掲のように)誘われた障がい者さんらが、その誘いを意気に感じている(かもしれない)ことです。

「ボクを頼りにしてくれた!」と喜んで加担したとすれば、それは〝不幸の二重奏〟ともいえる事態です。

それを(おそらく)知りながら誘いをかけたこの容疑者。

同類の犯罪行為に比しても 許されざるあざとい行為といえるところです。

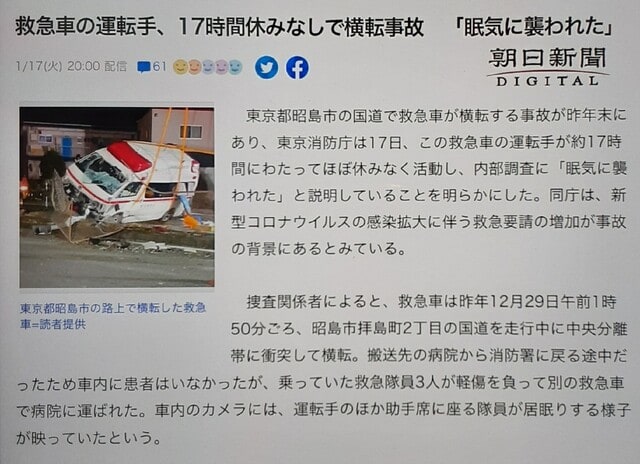

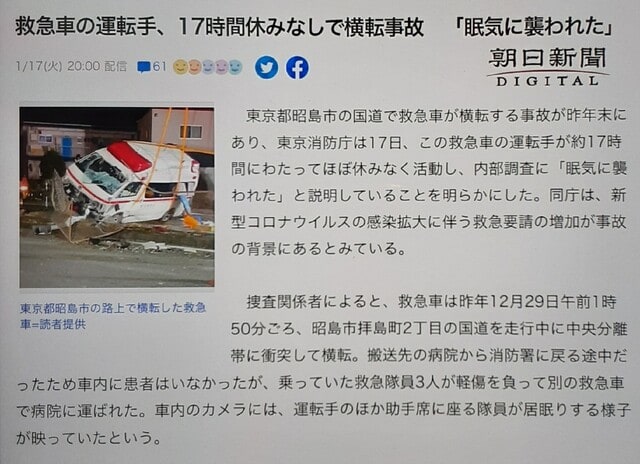

ニュース報道で、昨年暮れに 出動中の救急車が横転事故を起こしたことがあったことが報じられ、それを聞いた瞬間には「スピードの出し過ぎなど無理な運転や 凍結路面でのスリップなど不測の事故に見舞われたんだろうか…」などと思ったところでしたが、報道を聞き及ぶうちに その事故の真相(深層)を知り、過酷な「現場」の状況に言葉を失いました。

報道によると、東京都昭島市の国道で 救急車が横転する事故が昨年末にありました。所管する東京消防庁は、この事故の原因について「事故を起こした救急車の運転手が、約17時間に亘って ほぼ休みなく活動し続けている状態で、内部調査に対し「眠気に襲われた」と説明している。」と明らかにしたとのこと。同庁は「新型コロナウイルスの感染拡大に起因する救急要請の増加に伴う連続勤務(過労)が事故の背景にある」とみているそうです。

警視庁によると、救急車は昨年12月29日午前1時50分頃、昭島市内の国道を走行中に中央分離帯に衝突して横転。搬送先の病院から消防署に戻る途中だったため車内に患者はいませんでしたが、乗っていた救急隊員3人が軽傷を負って別の救急車で病院に運ばれました。車内のカメラには、運転手のほか助手席に座る隊員が居眠りする様子が映っていたそうです。

東京消防庁によると、隊員3人は前日の28日午前8時半に出勤し 最初に出動した同9時から事故のあった29日午前1時50分頃までの約17時間、休憩も無く出動し続けていたそうです。

出動件数は7件でしたが、搬送までに1件あたり平均で約2時間以上かかっていました。コロナの影響で病床が逼迫(ひっぱく)しており、コロナ以外の一般の救急患者についても受け入れ先の病院を探すのに時間がかかっていたとのことです。

新型コロナウィルスのオミクロン株のまん延に伴う「第8波」の感染拡大が続いている中、その(感染者の)増加ペースと軌を一(きをいつ)にするように 搬送先がなかなか決まらない「救急搬送困難」のケースが急増していることは ご案内のとおりです。

総務省消防庁によると、救急隊到着から搬送開始まで30分以上かかり 医療機関に受け入れ可否を4回以上照会した「救急搬送困難事案」と定義されたケースが、年末年始の期間にも例年を大きく上回る状況にあり、病院での病床逼迫の度合いが高まることに並行して それ(救急搬送困難事案)の件数も増える傾向にあるとのこと。

冬の時期は 毎年寒さが誘因となる心疾患などの急病が増加、また今冬はインフルエンザの同時流行などにより患者(搬送者)の病状も複雑化しており、救急対応の数や内容が困難になっているそうです。

医療機関においても コロナ患者用の病床を増やすことで一般病床が圧迫され、結果 病院も受け入れ困難に陥り「救急搬送困難事案」に至っています。

搬送困難ケースでも 重症の場合は最終的に搬送先が見つかる場合が多いものの、今後も感染者数が増え続けると病床逼迫がさらに進み ひいては「救える命が救えない」事例が多発する恐れもあると警鐘が鳴らされています。

今回の事故を受け 東京消防庁は「事故を重く受け止め、救急業務の実施体制を見直すなど全庁をあげて再発防止に取り組みます。」とのコメントを出し、併せて「現状の出動時間と件数が続くと 現場はさらに厳しい状況に陥ります。緊急でない通報は119番ではなく「救急相談センター/♯7119」を使ってください。」と呼びかけていました。

コロナ禍が起きてから丸3年が経過し、ややもすると私たちは いわば「コロナに慣れっこ」になっている帰来(きらい)があります。

日々報じられるコロナ感染者数についても、(コロナ)発生当初は その数に一喜一憂したものですが、今となっては それが連日3桁を越えていても「またか…」程度の、いわば〝オオカミ少年状態〟となっています。

そのうえで「ウィズ コロナ」を標榜し、日常生活を〝通常モード〟に戻して社会経済活動を再開しています。

しかし「現場」は それ(感染者増)を看過することなどできません。

感染者数(分数の分母)が多ければ、自(おの)ずと その中で起きる救急搬送要請(分子)も増えることとなり、結果 救急車(隊員)が休み無く稼働→隊員の過労→居眠り運転→事故 との負の連鎖につながる。

また私は 今回の救急車横転事故に触れ、これまで〝医療現場の状況逼迫〟の視点が いわゆる医療機関のみに注がれていたが、そこだけじゃない…患者をそこ(医療機関)まで搬送する担い手(=救急隊員)の状況も逼迫していることを 改めて思い知らされたものでした。

おそらく、119番を通じて病理に苦しむ通報者に対峙し その生命を助けたい一心で病院に受け入れ依頼をかけ、断られても断られても(それも時間との戦いの中で)粘り強く交渉を重ね ようやく決まった受け入れ病院に搬送する、その間の体力・気力の消耗度はいかばかりかと拝察するところ…したがって 今回の事故については、当該の救急隊員を責めることなどできようもないと強く思うところです(むしろ そうさせている社会環境を恨むところです)。

今回の事故は たまたま出動(患者搬送後)の帰途で起きたものであり、患者が同乗していなかったこと さらに乗車の救急隊員も軽傷で済んだのは不幸中の幸いでありました。

このような事故は二度と起きてはならないことは言うまでもありませんが、そのような事態に至らせてしまっている社会環境そのものについて、関係者はもとより わたしたち一人ひとりが向き合ってゆかなければならないと 改めて心をいたしたところでありました。

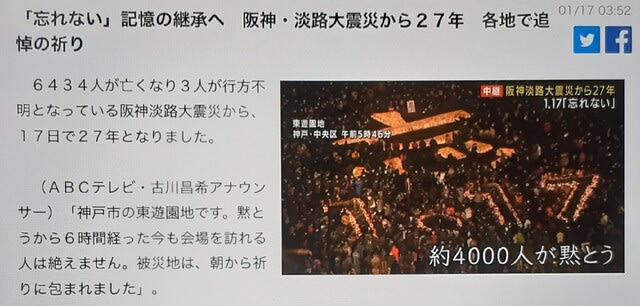

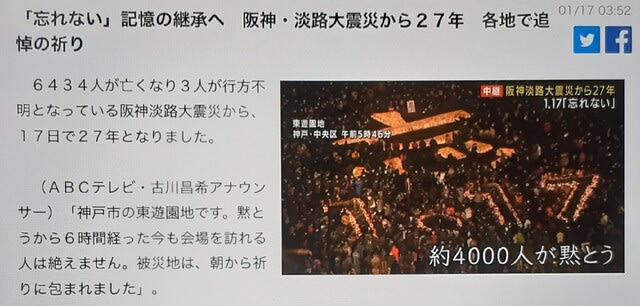

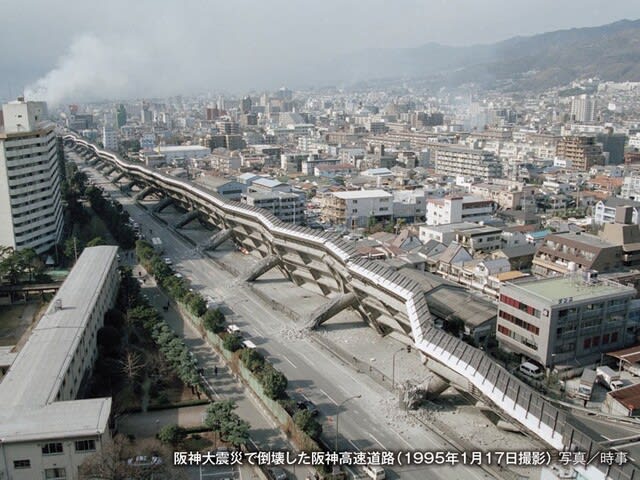

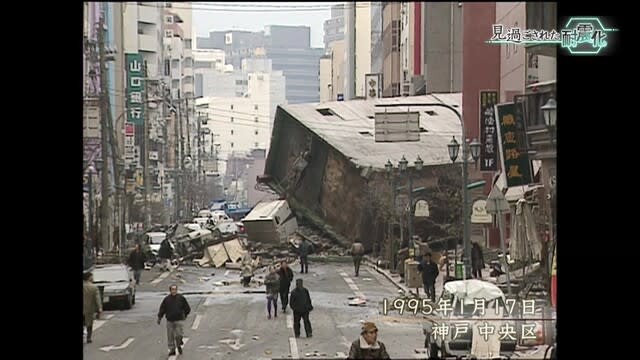

1月17日は、(当時の)われわれ国民の誰の心にも焼きついている「阪神・淡路大震災」の発生した日です。

あれから27年の歳月が経過し、被災地をはじめ 各地で追悼の集いが行なわれたことが報じられました。

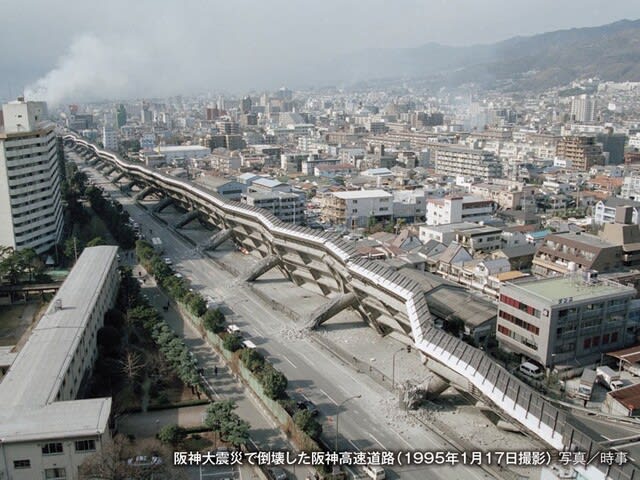

この大震災は、1995年(平成7年)1月17日の午前5時46分 兵庫県の淡路島北部沖の明石海峡(北緯34度35.9分・東経135度2.1分・深さ16km)を震源として、マグニチュード7.3の大規模地震が発生したものです。

この地震によって、神戸市の市街地(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区)に大きな被害が及ぼされました。

特に、震災の発生時刻が朝の炊事時間帯であったことから 地震に伴い各世帯で火災が発生、建物倒壊に加えての被害(災害)拡大の要因となってしまいました。

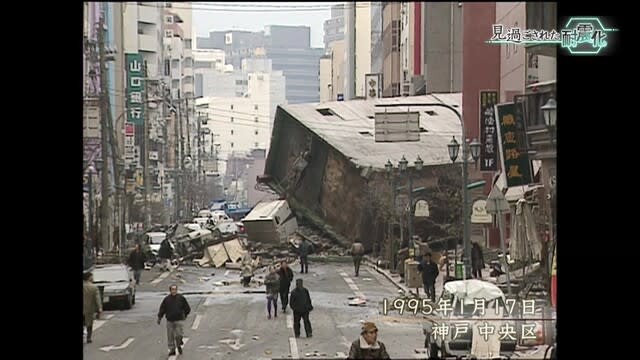

地震発生の報道を目にしたときの驚きは、今も忘れることはできません。

同じ日本で これまで見たこともない大震災が起こった現実。

多くのビルや高速道路の架橋が、まるでジオラマが壊れたように倒され 潰され、しかし その倒壊した建屋の傍らを被災した人たちが歩く様子を見て、これは本物(現実)なんだと 半ば自分に言い聞かせるようにテレビ画面を注視させられたものでした。

この震災に伴う犠牲者は6,434人にも達し、戦後に発生した自然災害としては過去最大の被害となりました。

この大震災においては、政府(官邸)の初動対応の遅さや 当時の建築物の耐震対策の脆弱さなど危機管理体制の(わが国の)未熟さが露呈することとなりました。その後『地震防災対策特別措置法』が制定されるなど 国全体として建築物等の耐震強化や災害対応体制の強化に動き出すこととなりました。

しかし、そんな災害対応強化策が講じられるも、2011年(平成23年)3月11日には あの東日本大震災ならびに長野県北部地震が発生、さらに令和元年には 豪雨に伴う令和元年東日本台風が発生するなど、私たちは二度三度(ふたたびみたび)の自然災害の痛手を受けることになってしまったのです。

まさに 大自然の無碍(むげ)なる現実を、その度に思い知らされるところであります。

阪神淡路大震災から27年…歳月は否応なしに過ぎてゆきます。

しかし 多くの方々が受けた被害は「現実(事実)」として現存する(した)ところであり、人々はその都度に その現実を背負いながら社会生活を送ってゆかなければなりません。

それでも 社会は回り続ける。

そんな時空の中で 私たちは何ができるのか・何をすべきなのか…試行錯誤を重ねながらの 災害を経たうえでの日々(にちにち)であります。

(神戸市新長田の鉄人28号の復興巨大モニュメント)

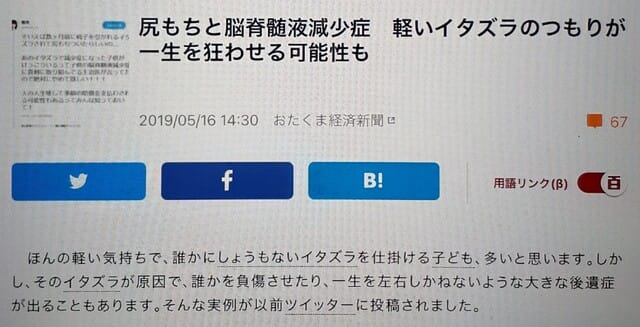

ネットの記事に「人が座ろうとした時にふざけて椅子を引く行為がいかに危険か」旨の複数の記事を目にしました。

この記事に触れ、私も子ども時代の痛い思い出が蘇(よみがえ)り 記事に甚(いた)く共感すると同時に「他人(ひと)にする行為」について「加害した方(ほう)は忘れるけど、された側は忘れないし 何より深い傷が残る」ことを再認識したものでした。

もとより そんなしょーもないイタズラによって、大きなケガを負ったり 一生を左右しかねないような大きな後遺症が出ることがあることから、改めて啓発する必要があることを 併せ再認識しました。

記事は、中学生の息子(Aくん)をもつ母親(Bさん)の投稿が引用されていました。

学校での休み時間中、Aくんが椅子に座ろうと無警戒のまま腰を下げ始めたタイミングで 後ろにいた生徒(C)が急に椅子を引いたことから、Aくんは まともに床に尻もちをつくことになってしまいました。

そのときは、周囲の生徒に笑われるなどして 逆に自分が恥ずかしい思いをしたとのことでしたが、重大な問題は それから1年以上が経過してから起きた(発症した)そうです。

ある頃からAくんは 疲れやすい・頭痛がするなどの体調不良に陥ったことから専門医を受診したところ「脳脊髄液減少症」との診断が下されました。

「脳脊髄液減少症」とは、脳から出ている「硬膜」や「くも膜」の内側にある「脳脊髄液」が 外からの強い衝撃によって漏れ出して健康な状態以下の量にまで減ってしまうと、頭痛・疲れ・体のしびれ・聴力障害・記憶障害など、実に多岐に亘る症状につながるものです。

ただ この(脳脊髄液減少症による)症状は、症状が出現までに非常に長い期間を要することから「この事故が原因」と即座に断定できない難しさがあり、今回のケースも〝椅子引きイタズラ〟のせいだと断定し切れない面もあり、被害生徒と家族は 半ば泣き寝入りを余儀なくされているそうなのです。

今回の(記事の)ケースは、診断に時間がかかり いわば有耶無耶(うやむや)になってしまったものですが、例えば 椅子引きイタズラのせいで肘や手首を骨折するなど直ちにケガにつながったときには、加害生徒(の家族)が被害生徒に損害賠償を支払う義務が生じることにもなり、何より そんなしょーもないイタズラのせいで 生徒間の人間関係がおかしくなってしまうことは不幸としか言いようがありません。

かくいう私も、かかる〝椅子引きイタズラ〟に遭ったものの一人です。

中学校のとき、休み時間に クラスのがーたくの標的になった私は、それをやられました。

そのときは、座ろうとする動作の中で異変に気づいた私は机の縁(へり)につかまり まともに尻もちをつくのは回避できましたが、机の中身を床にぶち撒けることとなり、やはり周囲に笑われ非常に気まずい思いをしたものでした。

その瞬間は、周囲はたいがい笑うのものです。それも〝被害者〟に対して。

今回の投稿記事は、被害生徒が「脳脊髄液減少症」に陥り 今も難儀な後遺症に苦しめられているというものであり、加害生徒の行為は 許し難いものです。

しかし、概して「(イタズラを)したモン」は忘れるのです。被害生徒が後遺症に苦しんでいるのに。

百歩譲って、加害生徒が それを覚えていても、そっち(加害生徒)には後遺症が残るワケでもなく、実質的に苦しむのは被害者側の方なのです。

また、このような ケガなどの〝物理的被害〟の他にも、例えばイジメや暴言・虐待などによる「心の傷」を負わせたときも然り…やった方(ほう)は いわば言いっ放し、相手が その後どれだけ(心が)傷つくかなど考えもせず、やがて忘れるのです。

しかし、された方は 忘れたくても忘れることなどできません。

そのうえで 心に傷を負いながら生きてゆかなけれならないのです。

こんな理不尽がありましょうか。

例え話しに「満員電車のハイヒール」があります。

通勤時の満員電車。車体が緩やかなカーブで揺れた際 乗っていた美貌の乗客がよろけ、履いている15cmのピンヒールの踵(かかと)が 傍らに立つサラリーマンの足の甲を踏んづけました。

「痛い!」と激痛にあえぐサラリーマン、でも件(くだん)の女性は「あら、ごめんなさい。」とサラリと一言。

彼女は次の駅で颯爽(さっそう)と下車してゆきました。

で、その女は 他人の足を踏みつけて痛い思いをさせたことなど、やがてキレイサッパリ忘れることでしょう。

でも 踏まれたサラリーマンの足の痛みは消えないのです。

ヒトの社会の中で 半ば公然と為(な)されるイタズラ・イジメ・虐待は、社会にとって不必要な行為の最たるもの、そんなことをしても誰にも評価されないし、みんなが不幸になるだけの蛮行でしかありません。

で、その特徴は(タイトルのとおり)「したモンは忘れるが、された人は深い傷を負う」

こんな理不尽は許せん!と 記事を書きながらも憤りを禁じ得ないところでありました。

なお このこと(椅子引イタズラは絶対やってはいけないこと)は、新学期に児童生徒に指導すべきことを各学校に通達するよう 教育委員会に申し伝えることといたします。

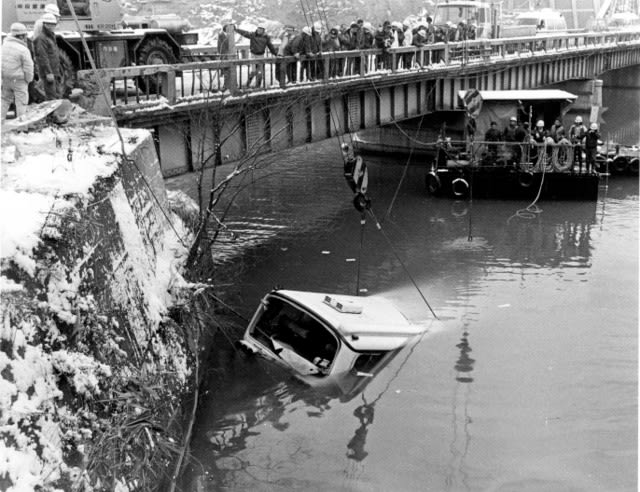

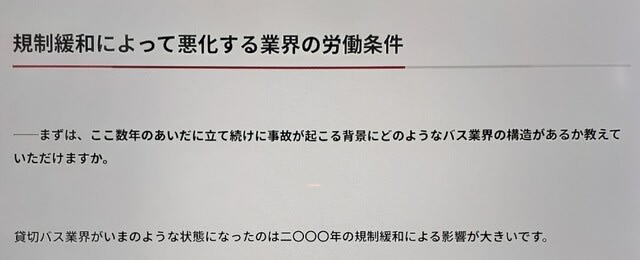

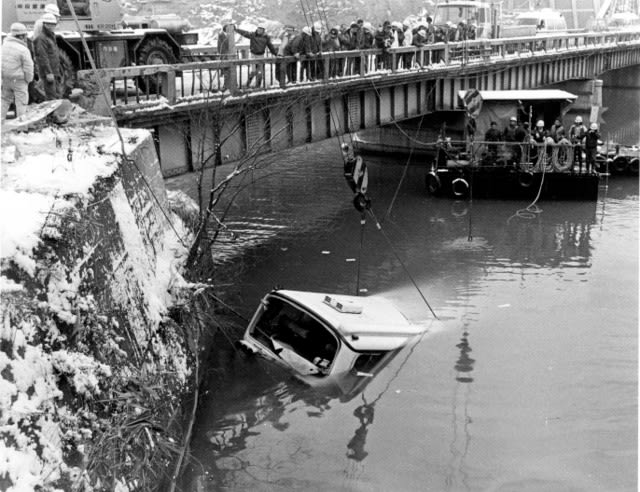

多くの若者らを乗せたスキーバスが路外に転落し、重大な事故結果を招いてしまった「軽井沢スキーバス転落事故」から 1月15日で7年を迎えました。

その日には、現地で遺族などが「安全運行を誓う集い」を行なったことなどが報じられました。

先ずは 彼(か)の重大事故から はや7年が経過したのか…その時間経過の早さを実感すると同時に、この間(前後)においても 観光バスなどの複数(多数)の人が乗車する乗り合いバスによる事故が後を絶たないことに 忸怩たる思いを新たにいたすところであります。

この事故は、ベテランとは言い難い 経験の浅いドライバーがハンドルを握り、しかも当日は 高速道からルート変更を余儀なくされたバスが高低差の大きい碓氷峠を走行する中、下り坂を走行中にスピード制御が効(き)かなくなり路外に転落したもので、いわば不幸な原因が重なり合って起きてしまった事故といえるでしょう。

さらに言えば、この事故に限らず 近年に起きるバス事故の要因として、2000年に断行された「規制緩和」の悪しき影響があることが否めないことが 識者の間でも述べられています。

貸切バスなど自動車運送業に課せられていた需給調整規制・運賃や料金といった価格の規制の緩和に伴い 多くの事業者の参入が起き、結果 競争が激化し、価格競争と同時に コストカットのための人員削減等により、限られた(経験の浅い)人員による無理な運行スケジュールに伴う事故が発生するとの〝負のスパイラル〟に陥ることとなってしまいました。

しかし 国(政府)は、このように(業界にとっても)厳しい状況になったにも関わらず、運行基準等を事前に見直さず「何かあったら規制しよう」との〝事後規制強化〟に取り組みを留(とど)めており、そのことも 事故が間断なく起きる要因になっているとも言われています。

このことは、さきの福島での「出会い頭の衝突・炎上事故」とも共通…「何かあった後に対応する」との 行政の〝後手後手対応〟を示していると言わざるを得ないところです。

また この事故をはじめ、多くの乗客を乗せた(重量のある)バスが特に下り坂で制御不能に陥ることが少なからずあることから そこには運転手の技量の未熟さが指摘されており、エンジンブレーキや排気ブレーキなど「フットブレーキに頼らない減速方法」を活用していたのか否かも 事故の要因として取り沙汰されているところです。

実は かくいう私も、過去に「下り坂」で怖い思いをしたことがあります。

まだ20代の頃 クルマを買い換える際に、それまでマニュアル一辺倒だったものをオートマ車に変え 確か志賀高原にドライブに行った帰り道。

丸池あたりから クルマは下り坂を快調に走っていたのですが、いくつかのカーブをこなしているうちに ブレーキペダルを踏んでも 何だかフワフワした感じ…いくら踏んでも減速できなくなってきたのです。

そのときはアセッたの何の💦 幸い〝暴走〟とまでゆかないうちにサイドブレーキをメ一杯引いたところでようやく停車、路肩に止めて安堵の溜息(ためいき)をついたものでした。

そうです。その現象は 自動車教習所でも習った「ペーパーロック現象」だったのです。

「ペーパーロック現象」とは、特に下り坂でフットブレーキに頼った減速を続けるうちに 加熱によってブレーキホース内に気泡が生じ、それが悪しき間衝(かんしょう)となって(ブレーキペダルの)踏み込みがブレーキパットに伝わらなくなる現象です。

当時〝オートマ初心者〟だった私は、後に「オートマでもローレンジにシフトダウンしてエンジンブレーキを活用しろ」を教えられたものですが、普通自動車でも下り坂で起きる〝制御不能状態〟が、多くの乗客を乗せた大型バスで起こった際には 最悪の結果を招くことにつながることは自明でありましょう。

かかる軽井沢スキーバス事故においても、警察の捜査によって 乗員の勤務体系・ツアー会社とバス会社の委託内容・申請していた経路と異なるルート選択など 企画運営会社側の不備が明らかになり、検証の場を司法(裁判)に移して争議されているところですが、いずれにしても もはや失われた生命は戻ることはありません。

長野県内におけるバス事故といえば、昭和50年の「青木湖スキーバス事故」から48年が経過、

昭和60年に起きた「犀川スキーバス事故」から38年が経過するなどしていますが、いずれも事故が繰り返されていることは残念に尽きないところです。

・・・・・・。

私自身、過去に重大な失態により運転免許を失うこととなった経験をもつ者として、(免許を)失ったが故に 現代社会における自動車運転の必要性と、(私は幸い事故は起こさなかったものの)万が一の際の 事(こと)の重大性を再認識するところです。

社会生活に欠かせない自動車運転。便利な移動手段として活用される(バスなどの)乗り合い車両。

さまざまな価値感のうえに立って、それ故に 事故の無い環境構築が求められていることを再認識するところです。