年が変わり(改まり)、新たな心地で諸課題に臨まんとするこの時節…「折しも」というように 心ある市民の方々による様々な活動に関わらせていただくこととなり、私自身 新たな気概をもって事(こと)に臨む決意を新たにいたしております。

◇知的障がい者支援に取り組む方々の「本格的な活動」のお手伝い

これまでも触れていますが、私も仲間に加わらせていただいている 知的障がい者支援に取り組む「Gotaホップ」チームが、知的障がい者支援に並行して 知的障がい者支援事業に遍在する諸問題を指摘し、さらに それを指摘で終わらせることなく 事態を改善させるべく「具体的行動」を起こしています。

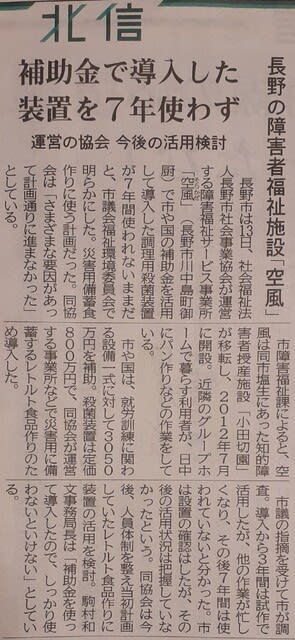

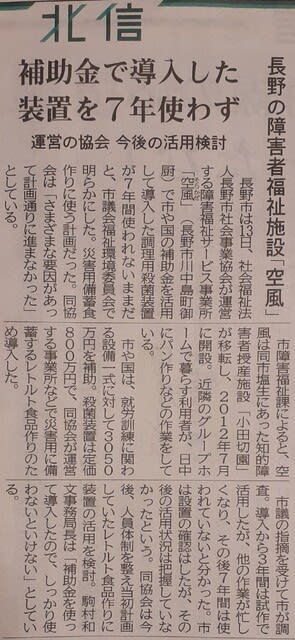

昨年末には、国や市の補助金を受けて市内の授産施設に設置した機械が 未稼働のまま〝棚ざらし〟になっている現状を指摘し、本来の事業計画に基づいてキチンと稼働するよう促しました。

その後 聞くところによると、現在は施設(団体)において再稼働計画を立てているとのことですが、このことについては かかる「Gotaホップ」チームの指摘が無ければ いわば闇に葬られてしまうところでした。

この件については、補助金行政に乗っかった いわば脇の甘い事業計画に伴うマイナス成果であり、当該の福祉団体の〝常識〟が、一般社会の常識とかけ離れていることが炙(あぶ)り出しにされたものでありました。

そんな中でありますが かかる「Gotaホップ」チームは、よくあるオンブズマン団体のように 糾弾しただけで完結とせず、今後 当該の機械が再稼働を果たした暁(あかつき)には、その機械の活用→施設利用者(知的障がい者)さんらの就労機会の創出→利用者さんらの工賃(収入)アップ を支援する体制を準備しつつあり…そのことは、彼らの(施設・団体への)悪しき現状のチェックと指摘は あくまで当事者さんらの社会環境の向上を願ってのことであることが評価されるところでありましょう。

そのうえで 今年はさらに、他の施設での同様な問題について指摘すると同時に 長野市における知的障がい者支援の構造的な問題に踏み込み、(知的障がい者支援が)本来の目的に叶ったものになるよう導いてゆくこととしています。

◇公共施設マネジメントの「考え方」に 市民感覚(一般的な社会感覚)を反映させるお手伝い

長野市(のみならず全ての自治体)が取り組む、向こう10年以内に公共施設を20%削減させるという 総務省肝いりの政策「公共施設マネジメント」について、それが市民感覚とズレていることを指摘し、本来あるべき「市民益向上」に叶う施策となるよう具申しており、今年は さらに「市民相互の横軸」をつなげ、多くの市民による〝考える機会〟を創出する運びとなっています。

このことについても従前に触れていますが、長野市内の勤労青少年福祉施設にある体育館が 半ば一方的に廃止されることが(市から)示されたことに疑問を呈した施設利用者さんらが、市に体育館の存続を求める活動を起こしたのですが、それは 単なる存続要望活動に止(とど)まらず、将来に向けた長野市民の活動の場の在り方・施設を活用することで 健康寿命延伸など多面的な効果をもたらすことの重要性の提起など、市の将来像をも踏まえた総合的な議論に(イイ意味で)発展しています。

さらに〝10年で2割削減〟の一方で 市が進めようとしている〝新たな施設建設(計画)〟について、それが本当に必要なものなのかどうかを(市に)問うべく活動展開する動きがあります。

これら2つの活動は、ジャンルやメンバーは全く異なるものの 共通していえることがあります。

それは 私の造語ですが〝常識感〟と言えるのではないか と。

前掲の障がい者支援事業については、社会通念上では明らかにおかしいのに 当該の障がい者支援団体(施設)においては、それ(おかしいこと)が「常識(=正しいと思い込んでいる)」としてまかり通(とお)っている。

このこと(おかしいこと)を是正し、そのうえで本来の目的(知的障がい者さんらの社会基盤向上)に向け、みんなで汗をかいてゆこう、との考え。

片や 公共施設マネジメントについても然り。

一般的な社会常識の下では、市民ニーズや施設の減価償却などの視点から 引き続き活用すべき施設についても「役所(職員)の常識(=上意下達)」の思考の下で「とにかく削減」がまかり通っている(いた)。

このことについても、施設の利用者目線で さらに言えば、納税者たる いわば株主目線で必要・不要を客観的に捉えて、その適否を官・民が同じテーブルに就いて議論してゆこう との考え。

「常識」というものは、その者が置かれる環境によって ときにいびつなものになってしまうようです。

それを…何というか (関係者の)目を覚まさせて、そのうえで 社会通念上でも揺るぎない「常識」を現場に投影させ、結果 真に関係者の「益(えき)」が叶うよう方向づけをしてゆく。

それに向けて、私としても それぞれの活動を支援し、成果を挙げてゆきたいと思っているところです。

新型コロナウイルス感染症の蔓延、いわゆる「コロナ禍」が起きてから 丸3年が経過し、それは時間(月日)の経過と共に収まるどころか 形を変えながら未だに社会に跋扈(ばっこ)し続けています。

コロナ発生後は、ウィルスとのあくなき戦いが展開する中 やがて薬事業界の手による「ワクチン」が開発され、わが国においても 高齢者や既往症者を皮切りに複数回のワクチン接種が奨励されています。

ところが、新型コロナウィルスも 自らの生き残りを賭けて〝変異〟を重ね、既存のワクチンでは感染を防ぎ切れない状況を作り出し いわば イタチごっこの状態が続いています。

そんな中ではありますが、現在は「オミクロン対応ワクチン」によって重症化を防ぐとして 今も感染拡大に向け努力が重ねられているのは ご案内のとおりであります。

オミクロン株については、感染力は強いものの 重症化しにくいとの特徴があることから、コロナ禍は続いているものの 社会経済活動は再開の方向で推移し、今となっては ほぼ「コロナ前」の状態で、買い物やレジャー・イベント等がフツーに行なわれているのも やはりご案内のとおしです。

しかしながら、です。ここへきて 新たな懸念材料が沸き起こるようになっており、私も その状況を懸念(憂慮)する者の一人です。

コロナウィルス感染症のせいで お亡くなりになる人が急増しているこです。

コロナ禍となって以降、国内で初めて死者が確認されたのは2020年2月で その1年余りで1万人に達しました。その後は1万人を越すにに 10カ月・3カ月・4カ月と ある程度の期間を経て増加していたものが、先月に5万人を超えると その後わずか1カ月余りで6万人に近づくハイペースとなっています。

お亡くなりになる人のほとんどは70才代以上の高年齢者で、全体の9割を占めています。

では ナゼこのような状況になってしまったか。

専門家によると、それはやはり「感染者数そのものの急増」があるようです。いわば 分数の分母の部分が増えていること…オミクロン変異株や規制がほぼ無くなった社会経済によって感染率そのものが高まり 幅広い年代で感染、それ(感染)が高齢者に及ぶことで死者数も増えるという 悪しき数の積み上げがなされているのです。

そのうえでの高齢者の感染。「ワクチンを打っているのにナゼ?」と思われるところですが、いわゆるオミクロン株対応ワクチンの(高齢者での)接種率は6割ほどに止(とど)まっており、新たなフェーズに入ったコロナの「進化」に追いつけていない状況があるようです。

この状況は 長野市において同じで、長野市内においても累計の死者数が126人を数えることになってしまっており、由々しき事態を共有することになっています。

このことについては、県内主要地方紙も「社説」において警鐘を鳴らしています。

それによると、新型コロナウィルスに感染し亡くなる人の数が急増していること、県内の死者はこのひと月余りで250人を超え 全国では1万人も増え、1日当たりの報告数が500人を超えた日もあることを伝えたうえで、主な要因として やはり感染力の強いオミクロン株の登場による感染者数の爆発的な増加を挙げています。以前の流行に比べて桁違いに増え 今月初めに累計で3千万人を超えたこと、そのうえで 現在は政府方針により感染者の全数把握を簡略化しているため、実際の人数はもっと多い可能性があることを指摘しています。

同紙はやはり、死者が累計2万人を超えたのは昨年2月で それが今月初めには累計6万人を超えたことに注目し、それが 重症化率が低いとされるオミクロン株の流行後に死者が集中している点を、重く受け止める必要があるとしています。

そのうえで 国と自治体に対し、個々の死因を詳しく分析し 具体的なデータを踏まえて感染防止対策を立て直さなくてはならないとしています。

同紙が指摘するのは、政府が経済活動を優先し むしろ対策を緩める方向に流れている点です。

年明けには年末年始に中断していた全国旅行支援を再開したことを挙げ「今は感染拡大の防止に全力を傾ける時ではないか」としています。

軽症者が多いのは オミクロン株の特徴の一つに過ぎないこと、「大したことのない病気」といったイメージが独り歩きしていないか とし、高齢者や基礎疾患のある人にとって 罹(かか)ったら命にかかわる感染症であることに変わりはない、としています。

そのうえで、死者数を押し上げている一因として「高齢者施設などで相次ぐ集団感染」を挙げています。これは「スタッフが細心の注意を払っても防ぐことは難しい」とし、高齢者施設内における感染の恐ろしさを述べています。

株が変異するたびに感染力は強まる傾向にあること。免疫をすり抜ける性質も強まっている恐れがあることから、政府は通り一遍の呼びかけに終わらせず 最新の知見を採り入れて対策を広く周知すべきとしています。

そのうえで、私たち一人一人の行動が鍵を握ることも指摘しています。手指の消毒やマスクの着用・部屋の換気など基本的な対策をいま一度徹底したいとしたうえで(無症状で感染している可能性も考慮すれば)会食は少人数が望ましいとしています。

感染して発症した場合の自宅療養期間についても。現在は原則7日間とされているが、発症から10日後くらいまでは人に移すことがあることから 治ったとしても暫くの間は高齢者等との接触は控えることを徹底すべきと述べています。

社説は最後に「コロナの流行が始まって3年。感染者と死者の「数」が日々報道される中 どこか慣れっこになってしまいそうだけれど、ここが踏んばりどころだ。死者数を抑えるには 社会全体で感染者数を抑制する努力が欠かせない。誰もが当事者であることを確認したい。」と結んでいました。

「ウィズ・コロナ」が進め(勧め)られて相当の期間が経過していますが、その一方で かけがえのない生命が多数に亘り奪われている実態に、私自身 強い憂慮を抱く者の一人です。

自分自身も 高齢の身内をもつ者として、もし自分がキャリアとなって身内に(コロナを)移し それが取り返しのつかない結果を招く要因になってしまったとすれば、それは 後悔先に立たずを地でゆくことになってしまう…そんなことにならないためにも、先ずは「自分が感染しないこと」を大前提に社会生活を送ることを改めて自覚(自戒)したいと改めて思うところです。

社説にあるとおり、現下のコロナウィルス感染症(オミクロン変異株)を「軽症で済む大したことのない病気」とナメてかからず、自分が罹(かか)ることで他の多くの人たちに影響を与えることになることを肝に銘じて 日々を過ごしたいものです。

この日(12日)、議員有志による「CAP(Child Assault Prevention)/子どもへの暴力防止」講習会プログラムを聴講(参加)させていただきました。

CAPは、過去にアメリカはオハイオ州コロンバス市の小学生が登校途中に犯罪に巻き込まれた際 保護者の送迎や外遊びの禁止などの対応策を講じましたが、子どもたちの漠然とした不安は収まることなく むしろ不安感が増幅することとなってしまいました。

そこで関係者は 逆に子どもたちに対し、自らの身を守ることや周囲に積極的に助けを乞うこと・さらに 周囲の者が適切に助けてあげることを教えることで、子どもたちの不安を低減させることができたことから それらを体系的に教え伝えることで、子どもたちに対する いじめ・痴漢・誘拐・虐待・性暴力といったさまざまな暴力から守るとしています。

CAPプログラムには、エンパワメント・人権意識・コミュニティの3つの柱があり、それらをベースに 子どもへのあらゆる暴力を許さないこと・そのことで 子どもが自分の大切さを実感できる社会生活を送れるよう、子どもたちに「勇気」を広げるとしています。

1、エンパワメント

CAPプログラムの基本理念である「エンパワメント」とは〝内なる力の活性化〟だそうです。

子どもの内側(心理)にある「力」に働きかけ、その働きかけによって 子ども自身が自らの力を活性化させることができるそうです。

CAPプログラムは「子どもは 大人が守るべき弱い存在」と見るのではなく、不安で困難な状況にも 子ども自身で問題を解決できる力を信じ、その力を活性化するために支援することが重要としているそうです。

子どもは「無力で何もできない」のではなく「力が発揮できない状況にある」だけなので、自分の大切さを知り 大切な自分を守るための行動の選択肢とそれを使って自分を守ろうとする意志が働くことで 子どもの心と身体を傷つけること=暴力から自分を守ることができる。そのため、鍵を握っていると言えるのは 子どもの力になりたいと思う大人の子どもへの関わり方ばそうです。

2、人権意識

子どもワークショップでは、最初に「権利(基本的人権)」について学ぶ とのこと。権利とは「生きるために絶対に必要なもの」と定義し、さらにその中でも特に大切な「子どもにとって特別に大切な3つの権利=Safe(安心)・Strong(自信)・Free(自由)」“について学ぶそうです。

そのうえで「暴力」とは、この 子どもの3つの権利を侵害する行為とし、CAPは子どもたちに「自分は大切な存在だ」と思う感覚=人権意識を積極的に伝えてゆくそうです。

このCAPプログラムに参加した子どもたちは、自分自身が大切な存在であることを知り 自信と勇気を取り戻してゆくそうで、その核となるのが「人権意識」だそうです。

その人権意識によって 危険な状況になりそうなときに「いやだ!」という感覚を持つことができ、その感覚があって初めて 大切な自分を守るための行動を起こすことができる。

その「いや」という感覚に基づく 危険な状況から自分を守るための行動の選択肢には「No(イヤと言う)」「Go(その場を離れる)」「Tell(誰かに話す)」です。

自分は大切な存在と思う感覚=人権意識 があってこそ「いや!」と感じることができ、自分を守るための行動を選ぶことができるそうです。

3、コミュニティ

CAPでは、子どもたちの安心・安全のためには コミュニティ(地域)の大人が子どもをサポートすることが不可欠だと考え、そのための積極的な働きかけをしているそうです。それを学ぶのが2つの「おとなワークショップ」だそうです。

おとなワークショップでは、親や教職員・地域の大人それぞれへ 各々の立場や役割に応じたプログラムを提供するとのこと。

エンパワメント・人権意識などの考え方や 子どもへの暴力に対する知識・情報・サポートのためのスキルなどを大人が共有し、互いに助け合う地域をつくって 地域全体で子どもたちをサポートできるように支援することが重要としています。

これらを踏まえ、CAPの方々は 子どもたちの前で実際に行なう寸劇を交え、いじめや虐待などから自らを守る術(安心・自信・自由)について分かり易く表現されていました。

そのうえでCAPは、子どもの心と身体を傷つけること=暴力を予防するには「孤立」を防ぐことと「つながる」ことが有効とされていました。

自分を無力だと感じている子ども同士が助け合うことは難しいもので、また おとなが「大したことでは無い」と過小評価することで子どもは「孤立」を深めてゆく。

そのため、CAPは ワークショップを通じて子ども同士の助け合いを勧めると同時に、学校や地域の大人がその輪に加わることによって 子どもたちは自分たちの安全のために真剣に取り組んでいる大人たちがいること・子どもの話に耳を傾ける大人が居ることを改めて知ることになり それは日常生活の中で、大人の力を借りようとすること=コミュニティ全体に働きかける安全のための活動につながるとしています。

そのために、子どもを怖がらせることなく暴力防止の具体的対処法を教えること…従来型の「~してはいけません」式の危険防止教育とは根本的に異なり「~することができるよ」と身を守るための行動選択を練習させ、安心・自信・自由の人権を子どもたちに繰り返し伝えることで 全ての子どもたちが本来持っている「生きる力」を引き出す としていました。

このCAP活動について、私自身 新たな学びとなったところであり、子どもたちの人権を守るためにも 子どもたち自身に「力」を持ってもらうこと・そのために周囲の大人が適切に関わってゆくことの大切さを学ばせていただきました。

そのうえで…私の取り組む活動の性質上「それでも声を上げられない人たちはどうしたらイイのだろう?」と思わずにおれませんでした。

そう、それは 子どもと同様〝社会的弱者〟である (主に知的の)障がい者の方々です。

このCAPの教えによって 無垢な子どもらは やがて勇気を自ら培養し「いやだ!」を言えるようになるでしょう。

しかし、さまざまな状況に置かれる障がい者さんらは どんな辛い状況に置かれても〝その一言〟が言えないまま終始してしまう=人権を認められないまま終始してしまうのではないか…。

そこで私が強く思ったのが、このCAPの考え方について 当事者(障がい者)に伝えること以上に、彼ら・彼女らを支援する関係者にこそ「社会的弱者の人権を守る」ことを伝播させることが重要ではないか。

(CAPプロブラムによると「3,コミュニティ」の項に該当するでしょう)

「人権」は、自ら守るだけではなく 周囲の者が認める(尊重する)ことで、実際に社会の中で効力を発揮する。

みんなが等しく暮らす社会での人権擁護は、当然のことであり 同時に難しいことでもあります…そのうえで 私たち一人ひとりが互いを尊重し合いながら存在し合わなければならないのです。

この日(11日)、障がい者 特に知的障がい者支援に心を寄せる関係者による打合せを行ないました。

ここのところ、期せずして 新聞紙面等を障がい者支援に関する記事や特集が賑わすようになっています。

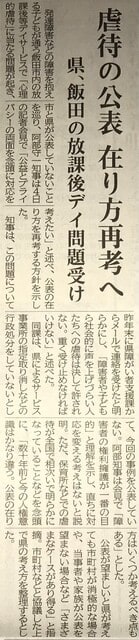

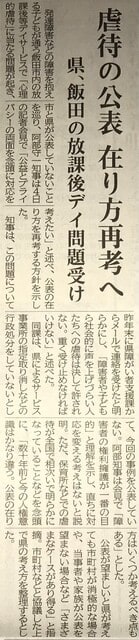

これまでも触れていますが、1月5日の県内主要地方紙がスッパ抜いた 飯田市の放課後デイにおける利用者児童への〝心理的虐待〟に端を発した特集記事が連載されることとなっているほか、10日の同紙では 障がい者雇用における「法定率ビジネス」を取り上げた記事が掲載されました。

さらに11日の同紙の社説では、この件(法定率ビジネス)における問題点が指摘されており、世論も ようやく「障がい者支援」に遍在する課題や問題点について着目するようになってきたと、その点では評価されるところです。

が…実際には 障がい者支援における諸課題は、いわゆる表面的な事象に止(とど)まらず 非常に根深く複雑なものになっていることが〝先人〟の取り組みによって指摘され続けています。

と いうのも、私が指南を乞う障がい者支援グループ「Gotaホップ」のリーダーMくんは、もう十数年に亘って知的障がい者支援における諸問題について〝現場(授産施設)〟で実際に見聞したり 当事者や関係者からの聞き取りによって多くのエビデンス(証拠)を累積しており、その故(ゆえ)をもって問題を明らかにすべく活動展開しているのです。

しかして その活動の真の目的は、単なるオンブズマン的な〝指摘・摘発〟ではなく、イヤそれどころか、いわば障がい支援業界の襟(えり)を正したうえで 最終的に障がい者さんらの社会環境向上をめざして不断の動きを続けているのです。

従前に、私が 12月長野市議会福祉環境委員会で指摘した、長野市内の知的障がい者支援施設(B型就労支援施設)の「空風」における いわゆるレトルト食品製造機械が10年(実質7年)に亘って休眠状態に留め置かれていた実態についても かかる「Gotaホップ」の積年に亘る調査の成果でありました。

それら多面的な方向から指摘が重ねられている現在は いわば「膿を出している状況」ではないかと思います。

社会の中で、いわば埋没している障がい者支援。また これまでの悪しき慣習や刷り込みによって間違った解釈や価値感に置かれている障がい者支援。

これらを「おかしいじゃん!」と指摘し その悪しき(間違った)現状を衆目に晒(さら)すことで、一見 無関係である市民に訴え(問いかけ)、その後は さまざまなアプローチにより、本来の在るべき姿に(障がい者支援を)導いてゆく。

ただ このことは、言うは易しでありますが 行なうは難しといえるでしょう。

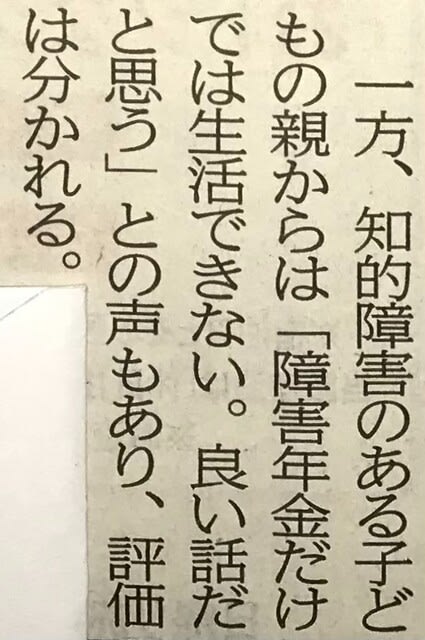

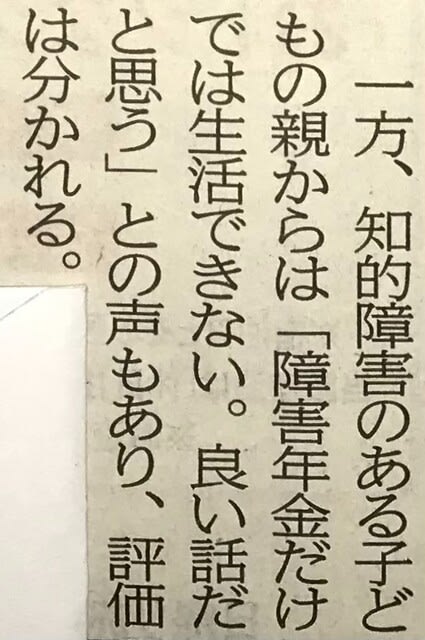

例えば 前掲の「法定率ビジネス」についても、それはどう考えても(法定率ビジネスは)本来の企業法定雇用率向上の真の目的にはそぐわず 即改善が求められるところですが、一方で 障がい者さんらの親御さんは、記事の中で肯定的な見解を述べています。

また、同紙が特集することとなった 利用者(障がい者)への心理的虐待についても、いわゆる被害者の親御さんは「(叱りつけ等は)自分にも身に覚えが。そのうえで施設が無くなるのは困る」とも話しておられました。

このように、障がい者 特に知的・精神障がい者支援については、当事者のみならず 家族や周囲の状況も絡みながら 実に複雑な状況を呈しています。

しかし、であるからといって いわゆ結果オーライ的な発想…「当事者や家族がイイと言っているのだからイイじゃん」とか「家族の負担軽減のために事業を行なっているのだから正しい」などの〝事業目的のすり代え〟や、障がい者をダシにした法人運営などの〝本末転倒事業〟さらに言えば、実質的に悪しき実態がありながらも「制度の範囲」を盾にそれを容認する行政等々、現下の障がい者福祉(事業・行政)には、看過できないことが余りに多いと言わざるを得ないところです。

それでも、そんな難しい状況でありながらも 障がい者さんらの社会状況を改善してゆきたいところであり、これからも あらゆる界層(かいそう)の者が知見を寄せ合い、より良い方向に進むよう計らってゆくべきことで一致したところです。

そんな中「Gotaホップ」においては、障がい者支援の究極の目的である「工賃アップとやり甲斐づくり」のために「新事業」を緒に就けています。

市内のステーキハウスの店頭に「ガチャ」を設置し、そのネタづくり~販売・回収を通じて 知的障がい者さんの工賃アップに大きく貢献しているのです。

その詳細については 改めて詳細レポートさせていただきますが、いずれにしても大切なのは 障がい者支援に取り組む者は、現状維持に甘んじず 新たな発想で具体的に「工賃アップ・やり甲斐づくり」に臨むべきであるということです。

「障がい者だから できなくても(工賃が上がらなくても)仕方がない」との後ろ向きな発想では無く、共々に前を向いて歩んでゆくために知見(=心/こころ)を集める…いわば 立場は違えど同じベクトルを指し示す気概のようなものが求められていると申せます。

・

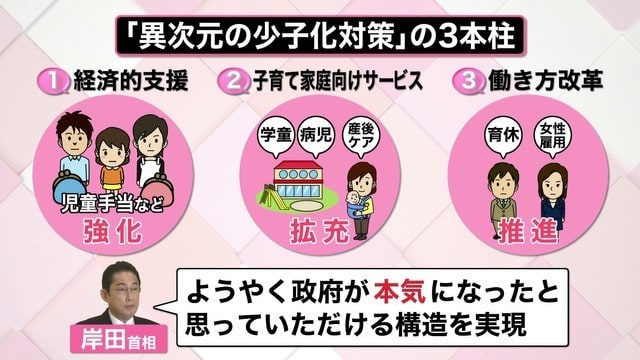

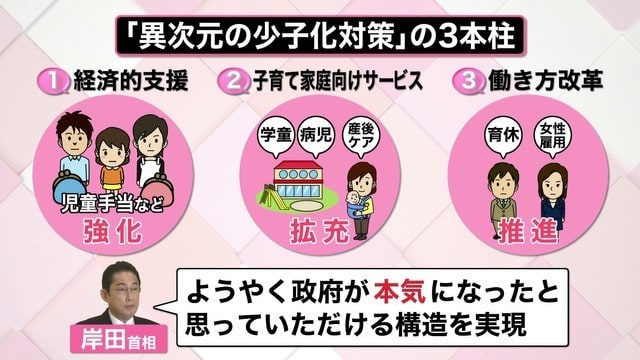

岸田総理が 今年の年頭記者会見で「異次元の少子化対策に取り組む」とブチ上げたのは みなさん既にご案内のとおりであります。

これまでも 政府関係者は、政策の印象を高める〝キャッチフレーズ〟として さまざまな表現を駆使しているところですが、今度は 少子化対策について「異次元の 」という表現を持ち出しました。

何ともいえない〝デッカイ感〟が創出されているところです。

総理は発言の中で「私は、本年を昨年の様々な出来事に思いをはせながらも、新たな挑戦をする1年にしたいと思います。…異次元の少子化対策に挑戦し、若い世代から「ようやく政府が本気になった」と思っていただける構造を実現すべく、大胆に検討を進めてもらいます。」としました。

そのため(少子化対策のため)の3つの「基本的な方向性」として、

1,児童手当など経済的支援の強化

2、学童保育や病児保育など「子育てサービスの強化」

3,育児休業制度をはじめとする「働き方改革の推進など」を掲げています。

この施策の実施について総理は「本年4月に発足する『こども家庭庁』の下で、今の社会において必要とされる子ども政策を体系的に取りまとめたうえで 6月の骨太方針までに 将来的な子ども予算倍増に向けた大枠を提示していきます。」としました。

が、この〝予算倍増〟に向けた具体的な内容や 必要となる数千億円以上の財源については触れませんでした。

国においては 今年4月に政府の子供政策を一元的に担う『こども家庭庁』が発足し「子供」・「子育て」を一元的に所管することになります。

総理自身は「異次元の少子化対策」という強い表現を使い、急激に進む人口減少を自らの手で食い止める覚悟を示したようです。

ただ、それを聞いた (私を含めた)国民の多くは、諸手を挙げて「ヨシ、がんばれ!」というような機運にならなかったのが実際のところではないか。

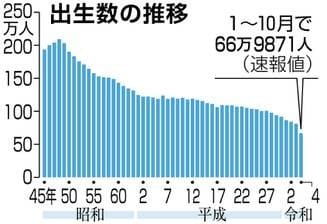

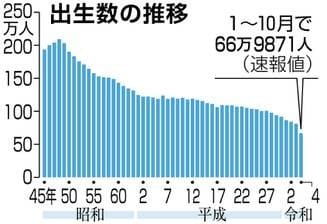

昨年末に発表された「人口動態統計速報」によると、昨年1~10月の出生数は66万9,871人(前年同期比4・8%減)に止(とど)まり、この傾向が続けば 昨年1年間の出生数は過去最少だった令和3年の81万人1,622人(確定数)どころか、77万人にまで急減するとの見方もあるところです。

この わが国にとって暗雲となる状況(見込み)に鑑み、岸田総理は 先ずはこども政策担当相に対し、さきの3点について新たな検討会を設置し 具体策を検討するよう指示したそうです。

この3つの検討事項については 今年3月末を目処に方針の大枠を取りまとめる予定とのことですが、一方で厚生労働大臣が「少子化の背景には 若者の経済的不安定や長時間労働など結婚・出産・子育ての希望の実現を阻む要因がさまざまに絡み合っている」と述べるなど、一筋縄ではいきそうにないことが指摘されています。

報道によると、経済支援では「児童手当の支給額の拡大」が検討課題になっているとのこと。

現行は中学生まで1人当たり原則1万~1万5千円ですが、与党内では 自民党が第2子に3万円・第3子には6万円に増やす案を、公明党が支給対象を18歳まで広げる案を示していますが、共に かなりの財源の積み増しが必要で、そのための安定財源の確保がハードルとなっています。

子育て家庭向けサービスの拡充では、産後ケア事業の利用料(自己負担額)の減免や 子供の急な発熱に対応できる病児保育を行う施設の整備、さらに 育児関連の行政手続きの利便性の向上(簡便化)や 例えば学童保育を利用する際の申込書をオンライン化する見直しなどが挙げられています。

働き方改革では、取得率が15%にも満たない男性の育児休業の取得率向上が課題となっており、国は 令和7年度までに30%の取得をめざすとしています。

さらに 育休中に雇用保険から支給される「育児休業給付金」の給付率を、休業開始前の賃金の67%からの引き上げや、正規雇用の女性が出産や育児を機に離職し 子育てが一段落してから再就職する際に非正規雇用に変わってしまうことを防ぐことも課題に挙げられています。

これら少子化対策について検討すること自体については了とするところですが、かかる 総理の〝大胆発言〟に対し われわれ国民が疑心暗鬼の域を出られないのは、そうです「財源をどうする?」の 基本のキとなる論拠が明らかにされていないことでありましょう。

総理の〝思い〟のようなものは理解するところですが、その内容と規模が「名実共に大きい」ものだけに、その政策(事業)の公久性を担保する財源の議論を抜きに その政策責任者がイメージだけを先行させることには疑問を禁じ得ないところです。

何というか、大煙火大会(花火大会)で尺玉がバンバン上げられるものの、そこに肝心のスポンサーが付いていない状況 とでも申しましょうか…実際の煙火大会で上がる花火はスポンサー無しでは上がることはありませんが、この〝異次元の少子化対策花火〟は「取りあえず上げておけ」との〝裏付けなき尺玉花火〟の感が否めません。

やや穿(うが)った見方をすれば、この〝花火〟も 総理の意を汲んだ官僚の知恵と思われるところですが「異次元の…」という割には 相変わらずのバラ撒き感が強いところ、この内閣の特徴を再認識させられたところでした。

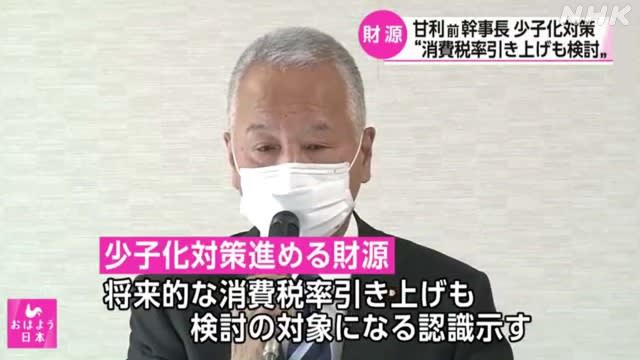

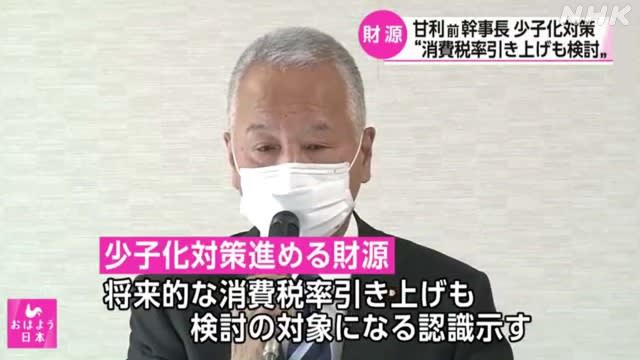

そんな、多くの国民が「政策はイイが、財源はどうすんの?」との シンプルかつ基本的な疑問を抱く中、自民党の甘利前幹事長が 少子化対策の財源について「将来的には消費税率引き上げも検討材料になる。」と発言、物議を醸すことになっています。

どうして 国会議員というのは、こうも「取れるところから取れ」という発想になるのでしょう。

国の財源(税金)を あたかも自分たちが稼ぎ出してきたもののように勝手に解釈し、足りなくなったら また国民から徴収(搾取)すればイイとの短絡的な発想。

だから国民は、総理の上げる花火を手放しで喜んで見ることができないのです。

これらの政治家発言などを踏まえ、識者が苦言を呈していることが伝えられ、多くの国民が「そうだそうだ!」と賛同していました。

この識者は「まず隗より始めよ」との見解、国民から搾取する前に自分たち(国会議員)のムダを改めるべきとしているものです。

曰く「国民負担の前に、国会議員の特権の旧文通費約70億円・立法事務費約50億円・各党政党交付金剰余(内部留保)金数十億円・政治資金領収書不明金(組織活動費)数十億円を取り上げるところから始めなければ(消費税アップの)国民理解はムリ。」

さらに「開催されていない特別委員会の日当・公用車費用・JR乗り放題パスも廃止せよ。」

そして最後に「経費削減に最も効くのが〝人員削減〟だ。「異次元」とする少子化対策を行なうなら、次世代の国民のために この際は国会議員が自らを粛正することで国民負担の軽減に貢献することも大切じゃないか。そのくらいの「身を切る姿勢」を示さないことには 国民はついてこない。」と述べていました。

このことは、囁(ささや)かれ初めている「防衛費増額の財源探し」の議論にも当てはまる話しです。

財源が必要な政策を講じるときには、そのための裏付けを示したうえで議論に臨まなければならないこと、で、それを論ずる前に 当事者(国会議員)が規範を示すことが大前提であると思うところです。

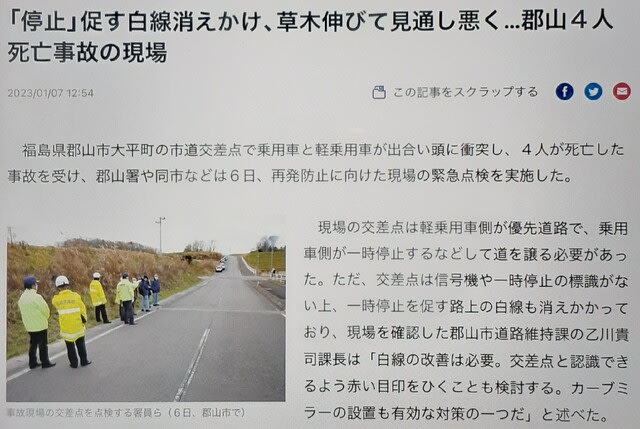

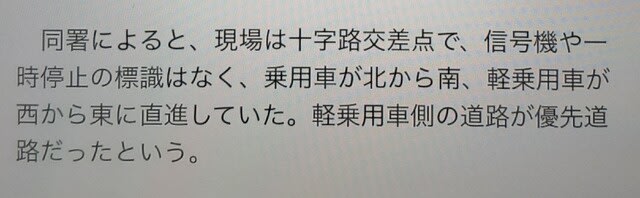

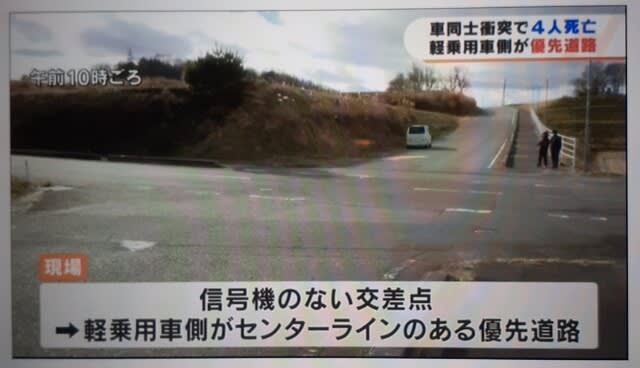

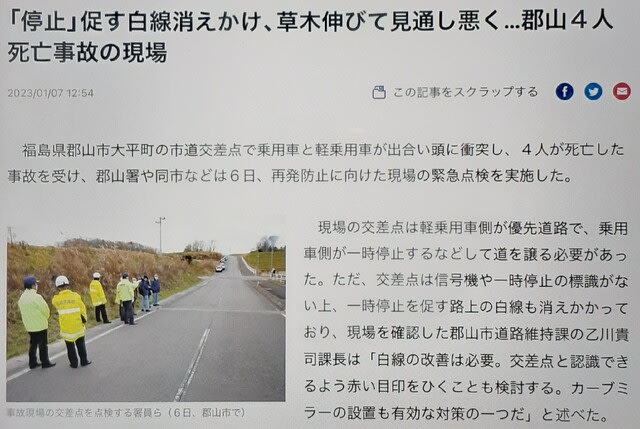

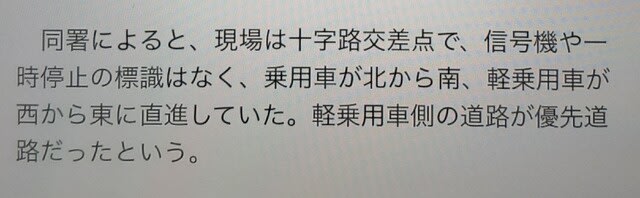

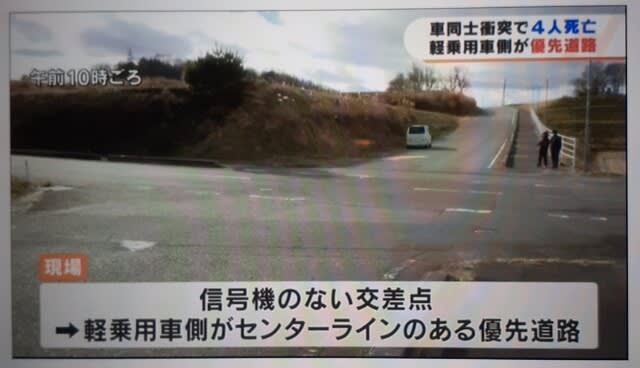

年明け間もない1月2日の午後8時頃、福島県郡山市大平町の市道交差点で 共に走行していた車同士が出会い頭に衝突し、重大な結果を招くこととなってしまいました。

このニュースに触れた後に「事故の背景」を知り、その情報から この事故は単なる一方の者(車)の前方不注意で片付けられない〝抜本的な問題〟があることを強く感じさせられました。

今回の事故は、市道を走行していた車両(甲車)が、脇道から交差点に 一時停止することなく進入した車両(乙車)に衝突されたもので、述べたとおり 甲車側が優先道路で、乙車側に一時停止の義務があったそうです。

但し、この交差点は信号機や一時停止の標識が無いうえに 一時停止を促す路上の白線も消えかかっていたとのことでありました。

ニュース映像を見ると、双方の道路は 道幅はほぼ一緒、優先道路側にセンターラインがあり そっちが優先であることは分かります。

ただ、脇道の交差点部分には信号が無く さらに「止まれ」の支柱標示も無し、さらにさらに 路上の止マレ標示もほぼ消えており、例えば初めて通った者(車)などは 状況によってはそのまま通過(交差点進入)してしまうこともあるのかもしれません(実際、乙車の運転手は 現場を初めて通ったようです)

この現場は、以前から住民らが危険性を指摘しており、地元の町内会は昨年、交差点周辺の草木が伸びて見通しが悪かったため 郡山市に改善を求める要望を出していたそうです。

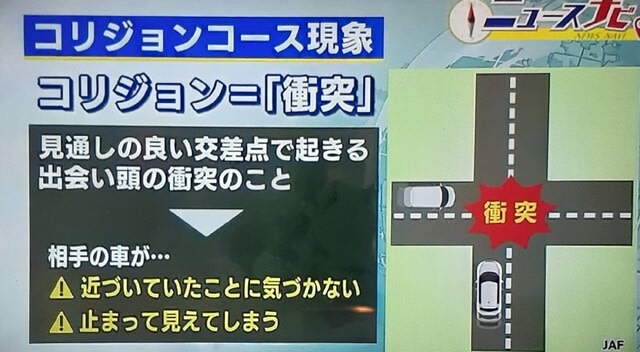

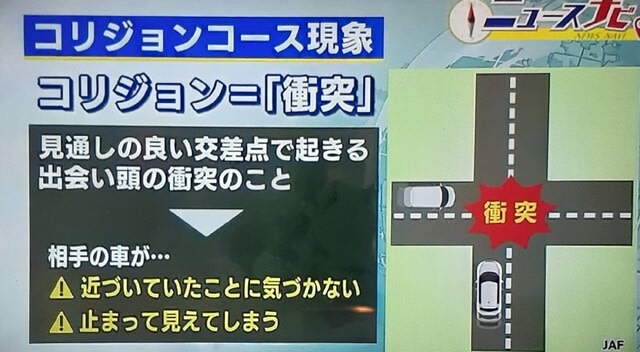

今回の事故について「コリジョンコース現象」を指摘する見解があります。

「コリジョンコース現象」とは、見通しがよい交差点で 同じ速度・同じ角度(直角)で接近する2台の車があった場合、ドライバーは目の錯覚で 相手の車が止まっているように感じることがあり、そのため 交差点直前まで相手が接近してくると思わずに衝突してしまうものだそうです。

しかし 私は、この「コリジョンコース現象」もありながら もっと抜本的な問題=事故抑止のための標示の未設置と(路上標示などの)経年消滅への管理不十分を指摘せざるを得ないところです。

前掲のとおり、当該の交差点は 双方の道幅がほぼ均一のうえに(草木などで)見通しが悪く、さらに一時停止を促す標示がほぼ無い状況に留め置かれており、もし ここに適切な標示がありさえすれば、乙車の運転手は 故意でもない限り交差点に進入することはなかったのではないでしょうか。

今回の事故に際し、現場を確認した 郡山市道路維持課長は「白線の改善は必要。交差点と認識できるよう赤い目印をひくことも検討する。カーブミラーの設置も有効な対策の一つだ。」と述べたことが伝えられていましたが、そのフレーズが 何とも他人事に聞こえるのは私だけでしょうか。

今回の事故の要因は 運転者の過失もあると同時に、イヤもしかしたら それ以上の事故要因として、道路標識の未設置・消滅劣化の放置にあるとも言えるのではないか、と。

かねてよりの「ここは危険だ」との指摘に適切に対応し、何らかの措置を講じていれば こんな重大事故が起きることは無かったのではないか…と忸怩たる思いを重ねるところです。

行政には悪い癖があります。

事故や齟齬が無いうちは「予算の関係で…」などを言い訳にして現状維持(劣化の放置)を看過し、イザ重大事案が起きた途端に、その翌日にでも措置される。

「遅きに失する」を絵に描いたような事後対応が そこここで為(な)されているのです。

今回の事故においても 警察官などが現場検証を行なっていますが、その「検証」においては、運転者の過失だけを証明するのでは無く、この交差点の安全のための管理が不十分であったことを(行政職員自身が)内省すべきでありましょう。

このような〝不備の実態〟は、この事故現場だけでは無く 地域の、そこいらじゅうの道路で散見されるところであり、それは長野市においても然りであります。

(いずれも資料写真)

道路標示・標識については、種別によって 公安委員会(警察)と道路管理者(自治体)とに分掌されているところですが、いずれにしても 今回の交通事故を改めての契機とし、地域に遍在する危険交差点や横断歩道などについて、そこを通行する全ての人の安全が確保されるよう、新設ならびに補修に努めるべきと強く再認識するところです。

何かあってからノコノコ改善したのでは遅いのだ!と断じる者の一人です。

ブレーンのMくんと話す機会がありました。

話題は「知的障がい者支援」に端を発する、この頃の行政(政治)の在り方についてです。

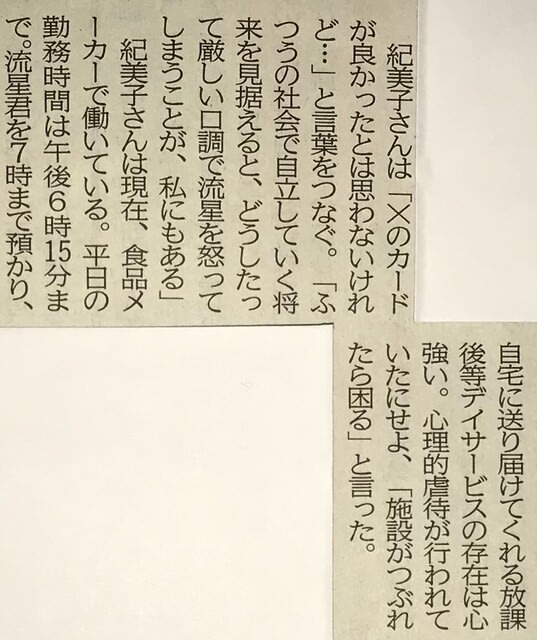

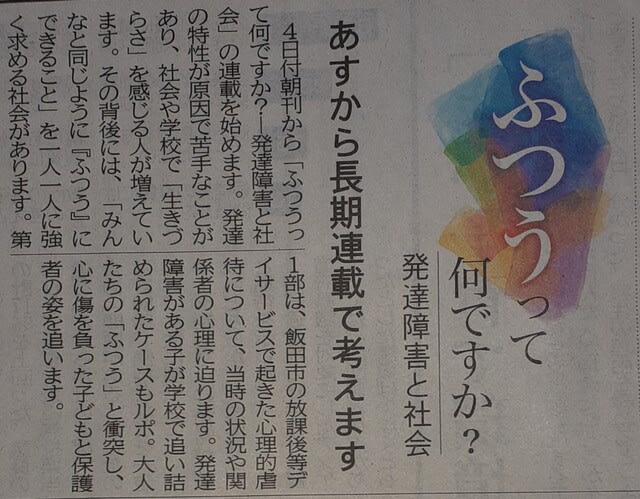

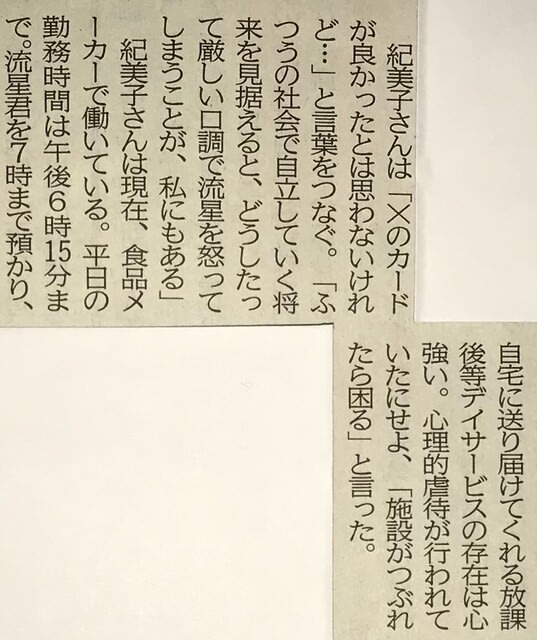

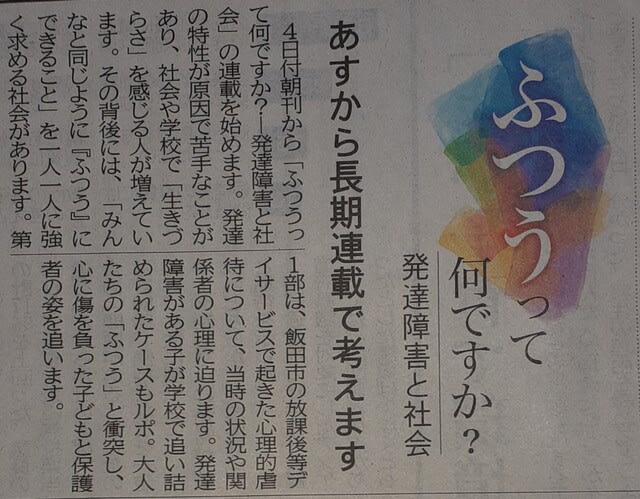

その「素材」として、ここのところ連載が続いている 県内主要地方紙の連載記事「ふつうって何ですか? 発達障害と社会」が話題となりました。

この連載記事については、これまでも このブログで触れさせていただいておりますが、飯田市の放課後デイサービス施設(障がいのあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどに利用できる福祉サービス)で為(な)されていた 利用者児童に対する〝心理的虐待〟について、元職員さんが告発したことを受けて(記者が)取材を重ねているものであり、記事を通じて 虐待の実態・施設(法人)ならびに飯田市や長野県の対応ぶりなどが いわば炙(あぶ)り出しとなり、連載が進むことで 然(しか)るべき(記者の)論調が展開されると期待していたところです。

ところが…連載自体は進んでいるのですが、その内容は、さまざまな人(発達障がいを持つ人)が登場しては さまざまな不条理に直面する「体験談」が列挙されるだけで、何というか 話しのオチが見出せないままに(今のところ)推移しており、読者である我々は 何ともいえないストレスを抱えるようになっています。

例えば、連載のキッカケともなった放課後デイでの心理的虐待について 元職員さんの証言に基づき虐待の内容を記(しる)したうえで 飯田市ならびに長野県に照会し、その事実を認めさせると同時に 飯田市においては市(市長)をも動かし、虐待の見直しを検討させるなどの成果を挙げてきたものでした。

が…このような成果が評された次の連載では、今度は保護者の証言を得た末に あたかも施設による虐待(または過度な厳しい指導)について、それを いわば〝必要悪〟として容認するような論調に「記者の筆」が変わってきており、その蛇行ぶりに われわれ読者は戸惑いすら覚えています。

その後は、特集の場は 学校現場に移ったり、取材対象が他の施設の女子に変わったりしながら さまざまな(虐待に関する)出来事や当事者心理が綴(つづ)られています。

この特集はまだまだ続くでありましょうから 私たちは引き続き記事に注目し、願わくは(この記者による)何らか含蓄(がんちく)のある 読者が「なるほど」と唸(うな)るような結論を導き出してくれることを期待したいと、Mくんとも一致したところです。

そのうえで Mくんは、独自の視点…というか、これこそが結論と思えることを ポツリと口に出していました。

「この取材内容は 決して間違ってはいない。虐待の事実・それに対する行政の対応、全てが「現実」であり、われわれ読者は それを真実として受け止めなければならない。」

「でもね。」そのうえで Mくんは続けます。

「本当の問題は、未成年でいる期間の虐待(=人権軽視)じゃない。彼ら(発達障がい者)の人権が本当に軽視されるのは 彼ら・彼女らが大人になってからなんだ。」

「たとえ発達障がいを持っていても、保護者や周囲に保護(庇護)されているうちはまだイイ。でも、彼ら・彼女らが成人して社会に出て働いてみても、今の給与(工賃)は 時給たったの100円だ。これで食っていけるワケが無いし、こんな薄給で留め置かれていいること自体が 最大の虐待、いわば〝社会的虐待〟じゃないか。」

「もっと言えば「就労支援」の名目で通う施設では、本来の就労支援が行なわれていない実態があるばかりか、施設の職員自体が 真に彼ら・彼女らの将来(自立)を願って支援してるのでは無く (就労支援の形式を取ることで)国からの補助金を得て、利用者さんを 自分たち(施設・施設職員)の存続のための〝食いぶち〟にしている実態もあり、これこそが構造的な障がい者の虐待じゃないか。」

「だから、この特集記事の内容は まあいいんだ。それより、この記者が そこまで踏み込んで筆を執ることができるか…そこに注目だね。」と言っていました。

障がい者支援に関する問題・課題は、私たちが思う以上に根深く 複雑なものとなっています。

そんな中、どこに〝終着〟を見出すべきか。

私も含めて、今後 考えるべき大きな課題となっています。

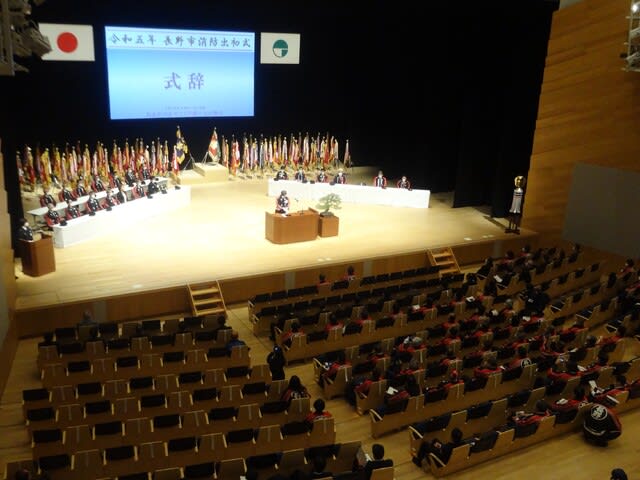

新たなる令和5年の最初の週末となったこの日(7日)、長野市消防出初め式/各分団の出初め式と、私の住む川中島町の成人式が開催され、それぞれ出席させていただきました。

午前中には「長野市消防出初め式」として、長野市役所前広場(桜スクウェア)での観閲パレード・長野市芸術館での出初め式(式典)が挙行されました。

この日は ことのほか寒じる朝となりましたが、それゆえに清々とした空気の中で 消防関係者によるパレードが行なわれました。

市役所横の道路には、消防関係車両が車列を組んで出番を待っています。

と…指揮車の1台に、私と同じムラに住むKさんの姿が。

訊けば、長年の分団勤務を経て この頃は団本部(方面隊)の配属になっているそうです。

多年の経験を活かして、高い立場での消防活動にご期待いたすところです。

桜スクウェアでの観閲パレードは、市長の観閲を仰ぎ その後エリア内を一周しながら市民への(パレードの)お披露目となります。

消防局の隊員を筆頭に、6方面隊・74分団から成る3,275名の消防団員の代表が 分団旗を先頭に堂々の行進です。

これは正に 年に一度の晴れ舞台、一様に胸を張って 眥(まなじり)を決して前進しておられました。

各分団には 江戸時代から〝火消しのシンボル〟とされている「纏(まとい)」が配置されており、各分団ごとに特徴のある印を模した纏も行進の列に加わっていました。

パレードには、行進を助(じょ)するリズム=音楽が欠かせません。

この観閲行進にも、消防音楽隊の演奏が欠かせず存在し、実に小気味よくリズムを刻んでいました。

もし このパレードが、音楽なしで行なわれたとしたら…それは 実に味気なく、また行進の足取りもバラバラになってしまうことでしょう。

一見 脇役に思える消防音楽隊。それが非常に重要な役割を果たしていることを再認識したところです。

パレードの終盤には、消防関係の特殊車両の車列行進です。

これには 最前列に陣取る幼子たちが大興奮!

「あ、きゅーきゅーしゃ! あ、しょーぼーじどーしゃ!」と指をさしては目を輝かせていました。

パレードの〝トリ〟として、さきの東日本台風以降に導入された大型特殊車両が入場すると「でっけーなぁ!」と 口あんぐりの様子でした。

子どもらにとっては この手のクルマは憧れの存在なのでしょう。

将来有為な子らが、行事を通じて消防(業務)に関心を抱いてくれることを期待するところです。

その後、一同は 座を長野市芸術館大ホールに移し、式典に臨みました。

式典の冒頭、消防木遣り隊による木遣りが浪々と吟(ぎん)され、纏隊(まといたい)による「エイ・エイ・オーッ!」との力強い ときの声が上げられました。

長野市における火災発生件数は、幸いなことに 年々減少傾向にあるところですが、いわば火事は「いっさいがっさいを奪ってゆく」最悪の災害でもあることから、先ずは火事を起こさない「予防消防」そのうえで 万が一の際には、被害の最小化を図るための「初期消火」の重要性が説かれているところです。

そのうえでも、この日の出初め式を期として 今年いちねんが火災の無い年となることを願わずにはおれませんでした。

午後は、私の住む川中島町でも「成人式」が挙行されました。

同町では313人の新成人が節目の年齢を迎え、地域を挙げて祝福の栄に浴していました。

開会に先立ち、地元(川中島町上氷鉋)出身・在住のパーカッショニスト 北澤マロさん率いる、打楽器「ジャンべ」演奏グループによるパフォーマンスが披露され、式の盛り上げの一興となっていました。

その後の式典で祝辞を乞われた私は、挨拶の冒頭に 出席した若者たちに敬意を表させていただき、次のような話しをさせていただきました。

と いうのも、会場に座る彼ら・彼女らは、10代後半イチバンの青春時代を〝コロナ禍〟のせいで、自粛と規制という いわば抑圧された中で過ごすを余儀なくされてきました。そのストレスたるや いかばかりのものだったでしょうか。

また、その(コロナ禍の)影響は 何も遊びやスポーツなどの場面だけではなく、例えば就職や進学に向けたインターンシップや実習の中止・面接などのリモート実施など 彼ら・彼女らの人生を決める場面においても厳しい局面に置かれたことと拝察し、そんな中で立派に成人を迎えたことについては「よく頑張った!」と褒(ほ)めてあげたいところです。

そして 新成人諸君は、おそらく自分の可能性がどのくらいある(有為な)ものなのか、おそらく自分でも分からないことと思います。

そんな中 これからは成人として社会に出たうえには、自らの可能性を信じて あらゆることにチャレンジしてほしい。

でも実際には、人生の中で ウマくゆくこととウマくゆかないことを比べれば、ウマくゆかないことの方が圧倒的に多いのが現実です。

しかし、君たちには それを乗り越えるだけのエネルギー=若さ がある。だから失敗を恐れず「トライ&エラー」の意気で頑張ってほしい。

そのうえで、若者達は これからここ川中島町という港を出て、それぞれの人生行路(航路)を進んでゆくことになります。

そんな若者たちを送り出した私たち先人の者は、君たちが長い航海を経たうえで、いつか君たちが ふるさとという港にっ戻ってきてきれることを心から待っています。

そのために、若者たちが安心して帰港できるよう、私たちは地域の環境整備を整えてゆくことに全力を尽くしてゆきます。

そんな 私たちの思いも胸にしながら 有意義な人生を送ってほしい。旨を述べさせていただきました。

少子高齢化・多様化の進む昨今ですが、有為な若者たちが大きく羽ばたいてくれることを心から期待いたしたところでありました。

その後は 地元の消防団の出初め式をハシゴし、今年いちねんの無災害を共々に期したところです。

各分団においては 各段において団員が表彰されました。

「究極のボランテァ」と評される消防団活動、今後も その社会的意義を糧に活躍してくれることを期待して止まないところであります。

私の住む川中島地域では、毎年1月5日から6日にかけ「おたや祭」が催行されています。

この行事は、地区内にある 伊勢神宮由来の「戸部伊勢社」の新年行事として行なわれているものです。

同地域においては1月6日午前零時を一期(年始)と定め、地区住民が年始の参拝に足を運びながら 今年いちねんの無病息災を願うものです。

ここいらの地域では「おたやの時期にはまとまった雪が降る」との〝定説〟があるのですが、ここ数年は穏やかな陽気に恵まれ、今年に関しても 6日の午前零時に合わせて多くの住民が「初詣」に足を運んでおられました。

こちらの伊勢社には「講(こう)」の精神に基づく「お種銭」の習わしがあります。

社務所から銭(一口100円/上限なし)を借りて その年を凌(しの)ぎ、無事に年を越せたら御礼を込めて倍返しのため再び参拝するという いわば〝絆(きずな)つなぎ〟の好慣例で、住民は 毎年欠かさず(お種銭の)貸し借りに足を運ぶのです。

私が〝取材〟に伺うと、意外といっては何ですが どう見ても20~30才代の若い人たちが並んでお種銭を求めており、こちらまで何だかウレシくなったものでした。

若い力で今年いちねん精進し、また来年〝倍返し〟に足を運んでもらいたいものです。

境内では、地元区(御厨(みくりや)区)に13ある自治会が 年ごとに交代しながら甘酒を振る舞ってくださっています。

あいにくのコロナ禍の最中(さなか)であることから、衛生帽・マスク・衛生エプロン・ゴム手袋の着用はもとより、声を上げての呼び込み自粛・また 甘酒は大鍋での醸造を止(や)め、パック入りのものを小分けに湯煎し紙コップで提供するなど 感染対策に万全を期したうえで〝伝統のお務め〟に臨んでおられました。

夜気も痺(しび)れるほどの寒気の中で味わう甘酒は まさに五臓六腑に染み込む温かさと滋養が実感され、何ともいえずアリガタイ一杯となってくれます。

参拝を終えた方々は 甘酒処に立ち寄っては〝至福の一杯〟を味わっておられました。

明けて6日の朝には 後援会の有志の方々と共に本殿に上がらせていただき、今年いちねんの無病息災と もとより改選年を迎えることから「必勝」を期してのご祈祷を行なっていただきました。

私も この地区に暮らす者の一人として「おたや祭」を通じ、清々たる気持ちにならせていただき 改めて今年いちねん「ガンバろう!」との決意を抱く機会となったところです。

社務所で氏子総代さんらに伺えば、時節の移ろいの中で参拝客は減少傾向にあり ときに行事の継続すらも危ぶまれる声も聞かれ始めているとのこと。

それでも、悠久の歴史の中で脈々と受け継がれる伝統行事は まさに「継続こそ力(ちから)」庶民感覚が変わりつつある中だからこそ 伝統文化の大切さを行事を通じて周知し「この地区にはこの行事がある」をみなさんの心中(しんちゅう)に末永く留(とど)めてゆくことこそが肝要であることを再認識したところです。

いずれにしても、行事の運営にご尽力される氏子総代の方々・交通規制などの交通安全管理を担う交通安全協会御厨分会の方々・防火などの警戒業務を担う消防川中島第三分団の方々・今回 甘酒を供してくださった御厨区大沢自治会の方々…全てのご関係者に心からなるご慰労を申し上げるところです。

ところで、6日の零時に初詣を終え一旦帰宅 この際はと夜半に事務をしたりウトウトしたりしている最中、未明(5時半頃)になって どこからか消防のサイレン音が聞こえてきます。

それは1台に止(とど)まらず、やがて2台目・3台目に及ぶ「ウ~ウ~ウ~」です。

すわと思って「長野市災害情報ダイヤル」をかけてみると「午前5時〇〇分、長野市川中島今里「阿弥陀堂」信号南の施設で建物火災が発生、緊急車両が出動しています」旨のトーキー音声が流れてくるではありませんか。

確か そこ(阿弥陀堂地籍)には、老人福祉施設があります。そこで火災発生となれば 惨事は免れないところです。

最悪の事態を想定し、取りも直さず現場に急行しました。

当該方向は、私の自宅から西方で 車首を向けて走行するも、目をこらして見ても 火災で見られる夜気に浮かぶ「火の手」が現認されません。

ほどなく現場に到着し 当該の建物敷地に目をやると、数台の緊急自動車が停まっているものの火の手はありません。

幸いの「誤報」だったのでした。

どうやら、建物内の火災報知器が何らかの原因で鳴動し それを察知した消防局が出動した顛末であったようです。

建物には、緊急出動した消防隊員が 誤報である旨を確認したうえで「撤収!」の号令をかけていました。

その表情は、誤報に対する憤りでは全く無く「誤報でよかった…」という風の 安堵ともいえるものでありました。

冬季のこの時期は、空気が乾燥し 風も強く吹くことから、ひとたび火災が発生すると 大火になることは必定です。

さらに 今回のように(幸い誤報でしたが)高齢者など社会的弱者の居(お)られる施設が火禍(かか)に見舞われれば 被害が拡大することは、まさに火を見るより明らか…最悪の事態を考えると背筋が寒くなるところです。

比較的おだやかのうちに推移する令和5年の幕開けでありますが「災害は 忘れたことにやってくる」の標語を思い返し、安全のうちに日常生活を送らねば と思いをいたした朝の出来事でした。

年が変わって数日が経過した中、私の〝ブログネタ〟は、障がい者支援(事業)を巡っての話題が多くなっています。

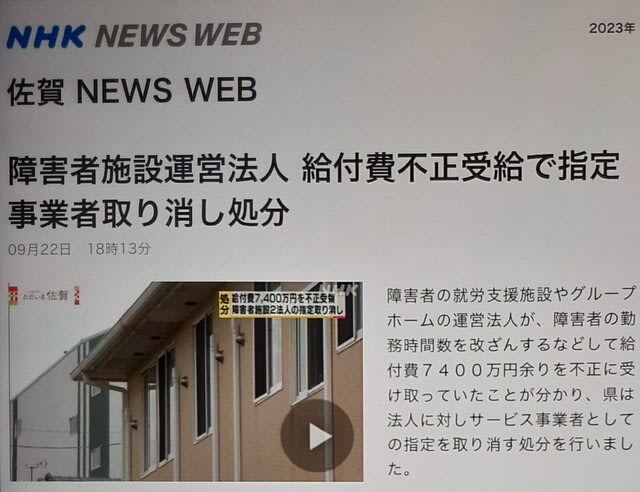

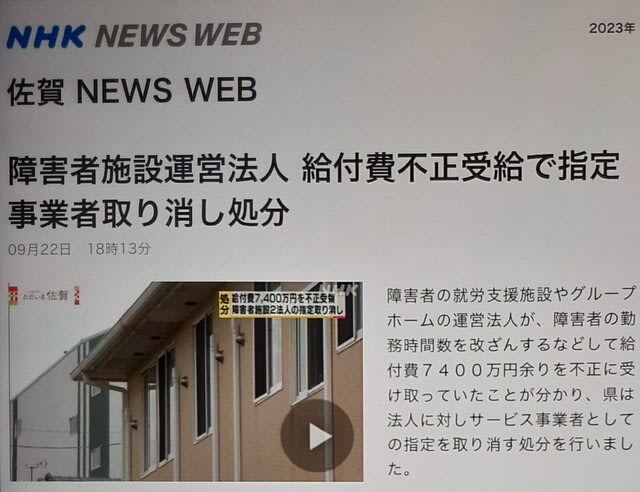

年明け早々に 障がいをもつ人への社会対応などについて新聞記事が載せられるなど憂慮に堪えないところですが、この日(5日)は、今度は 障がい者支援事業を〝食い物〟にして邪金(じゃきん)をせしめていた者(法人)が処罰されることになったニュースが伝えられ「新年早々に…」と 残念至極に感じたところです。

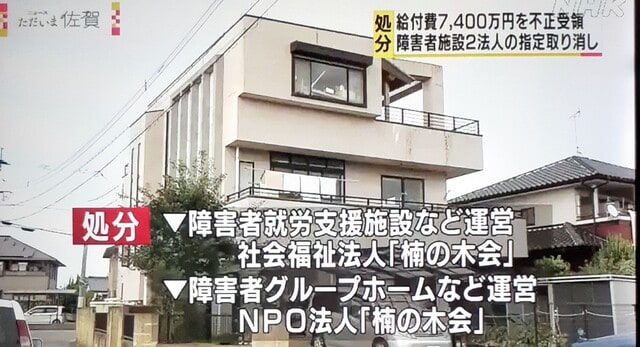

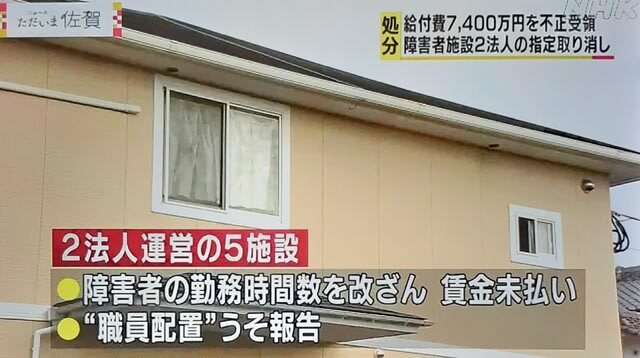

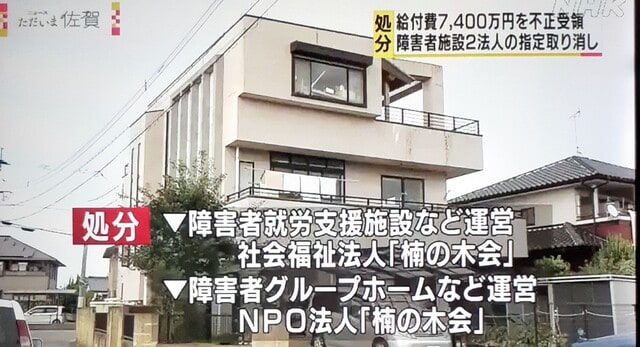

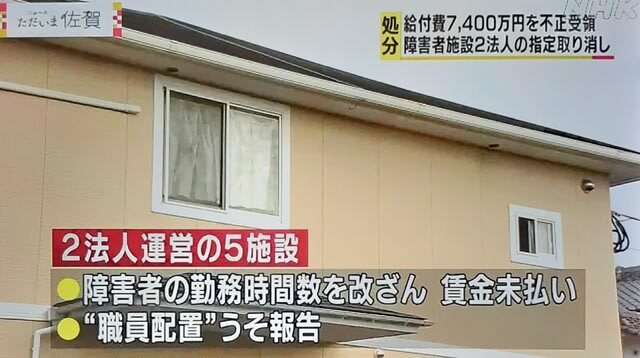

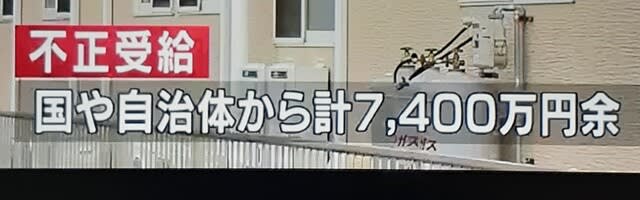

ニュースによると、佐賀県にある障害者の就労支援施設やグループホームの運営法人が 障害者の勤務時間数を改ざんするなどして給付費7400万円余りを不正に受け取っていたことが分かり、佐賀県は法人に対し サービス事業者としての指定を取り消す処分を行なったとのことです。

処分を受けたのは、佐賀市にある 知的障がい害者の就労支援施設などを運営する社会福祉法人と、このグループで 障害者のグループホームなどを運営するNPO法人です。

佐賀県によると、2つの法人が運営する5つの施設では 平成29年3月以降、障がい者の勤務時間数を改ざんして賃金を未払いにしたり 職員を配置していないのに配置したとうその報告を行なうなどして国や自治体からの給付費合わせて7,400万円余りを不正に受け取っていたということなのです。

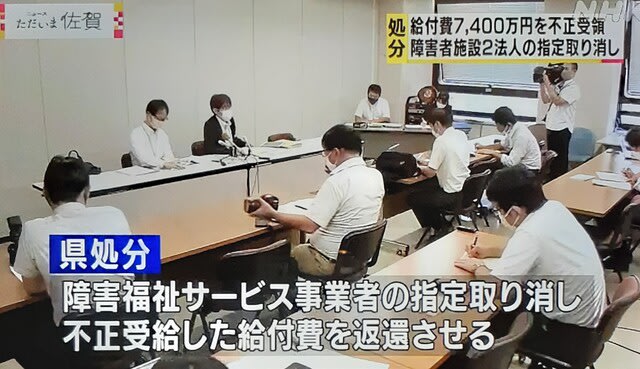

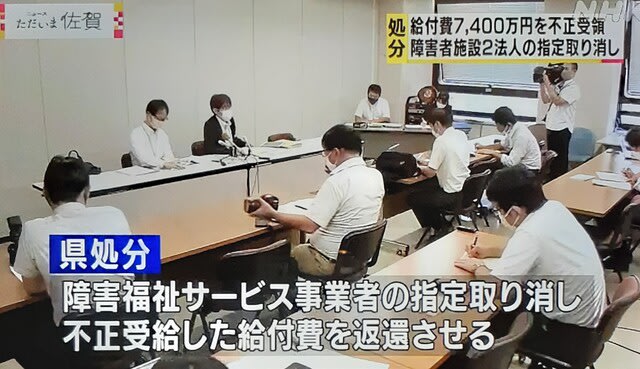

この違反行為に対し佐賀県は、これらの法人に対し 来月1日から障害福祉サービス事業者としての指定を取り消す処分を決めるとともに、不正受給した給付費を返還させるとのことでありました。

今回の案件は、障がい者支援などの福祉施設が 国などの行政からの補助金をもって運営を維持している実態の中で、それを悪用し いわば書類の操作によって補助金を得て懐(ふところ)に入れる悪行が露呈したもので、社会的弱者たる障がい者さんらを公金をもって支援する国の補助制度(体制)に いわばつけ込む行為には 大きな憤りを覚えたところです。

私は 今回の違反行為に触れ、障がい者支援事業が 純粋に障がい者を支援したいという崇高な意識をもって取り組む者(法人等)と、障がい者支援という崇高な役割を衣(ころも)に纏(まと)い その実は私腹を肥やそうと企む輩(やから)との いわば善と悪の二手に分かれることを実感させられました。

そんな中では 不正受給を防ぐためのチェック体制が欠かせないところですが、実際には 関連する書類(申請書類)が整っていれば補助金支給の対象になり得る〝性善説〟のうえに制度が成り立っていることから、そこにつけ込む者が存在するのは残念に他ならないところです。

いわば、本来 崇高なものである障がい者支援を〝福祉ビジネス〟にすり替える実態があるようです。

ところで、今回のような補助金の不正受給は いわゆる〝内部告発〟によって露見することが間々あることが伝えられます(逆にいえば、それ(内部告発)が無ければ この悪しき状況が表(おもて)に出にくい面がある)。

そんな 組織の悪行を告発する勇気ある行為には敬意を表するところですが、一方で「内部」の中でも 特に利用者家族については、それ(内部告発)をしにくい現実があることも報じられており 複雑な思いにさせられます。

ある法人においては、不正受給の実態を知りながらも 利用者たる家族が他に受け容れ先が無く、家族が通う施設(法人)が不正に手を染めていても「言うに言えない」との厳しい現実があるそうなのです。

このことは、いわば利用者(=家族)を人質にとって不正を続けるような 何とも卑怯な運営実態を垣間みるところ…「福祉」を逆手にとって私腹を肥やす許されざる行為と言わざるを得ないでしょう。

・・・・・・。

障がい者支援などの社会福祉事業は、それ(事業)が 真に利用者さんのために行なわれているのか⇔職員や法人の利益のために行なわれているのか で、その価値観は天と地との差が生じるものです。

願わくは 全ての者(法人等)が、前者の意識で事業に臨んでもらいたいところですが、実際には そうでない者が少なからずいる…その〝現実〟に、忸怩たる思いを新たにいたすところです。