さきの新聞(12/14付 信濃毎日新聞)で『公立の小中学生8.8%に「発達障害」の可能性』の記事が載り、現代社会の実態を見た感がしました。

記事によると、文部科学省の調査で 通常学級に通う公立小中学校の児童生徒の8,8%に何らかの発達障害の可能性があることが明らかになったとのこと。これは 10年前の前回調査から2,3ポイント上昇、35人学級なら1クラスに約3人が読み書き計算や対人関係などに困難があるとみられるそうです。

このうち 約7割が、各学校で特別な教育的支援が必要と判断されていませんでした。

この調査結果に際し 所管の文科省は「特別支援教育の知識がある教員が少なく、適切な支援ができていない可能性がある」としているとのことです。

この調査は、今年の年初に 全国の公立小中高校の通常学級に在籍する子ども約9万人を抽出し、学級担任らが 子どもの発達障害を診断するチェックシートに回答したものです(回収率84,6%)。

皆と同じように学校生活を送るものの 学習面や行動面に著しい困難を示す子どもへの支援を検討するため▽学習障害(LD)▽注意欠陥多動性障害(ADHD)▽高機能自閉症 の3つについて評価したとのことです(医師の診断や 専門家チームの判断によるものではないとのこと)。

で、この3つのうち いずれかに該当する小中学生が8,8%に上(のぼ)りました。

質問項目などが異なるため単純比較はできないものの、初調査の2002年(6,3%)と 前回調査の12年(6,5%)より比率が上がっていることが判ります。

一方で文科省は「保護者や教員の間で発達障害そのものへの理解が深まり、以前は『落ち着きがない子』と見過ごしてきたようなケースを発達障害として認知するようになったことも一因」と分析しています。

調査に関わった有識者会議座長の東洋大 宮崎名誉教授(全国特別支援教育推進連盟理事長)は「学校全体で支援の取り組みを進める必要があるが、校内委員会等の(校内での)検討機関の設置がなされていなかったり(委員会が)形骸化している学校が多い現状がある。また 外部に教員が(支援を)相談しやすい体制づくりも必要だ」としています。

この、発達障がい児童増加傾向には 特別支援教育に精通した教員が不足している実態があること、また、学校長の7割以上が 特別支援教育に携わった経験がないまま学校運営を担っていることから、学校長自体が発達障がい支援に疎(うと)く そのために支援体制が進まないままでいる学校も少なからずあることが、支援の遅れにつながっているとも申せます。

このため文科省は、今年3月に 都道府県教委などへ、新規採用教員が10年以内に特別支援学級の担任などを複数年経験し 管理職登用の際にも経験を考慮するよう求めたとされていました。

今回の調査結果から、全国に発達障害の可能性がある小中学生は約80万人と推定され、その数字は今後も増え続けるだろうといわれています。

この 発達障害について、国や自治体をはじめ関係機関が抜本的な取り組みを強めることが求められている と記事は結んでいました。

この記事に触れ 私は、小中高校における発達障がいの増加を憂える一方、いずれ社会において 障がい者は、決して特別な存在では無いと認識を改める(≒広げる)時期が来るのではないかと思いました。

ハッキリ言って 今は、障がい者は「特別な存在」であり その支援のためには特別な施設や部屋(学校で言えば特別支援学級)を設けて、いわば〝別枠〟で支援(という名の管理)を行なっています。

しかしそれは いわば支援する側の都合によって設(しつら)えられた制度やシステムであり、決して当事者さんらのためになるものとは限らないものでありましょう。

ただ現有、障がい者さんを いわゆる通常社会に放り込むことには無理があることから、ある程度の特別な社会環境を整備することは必要ではありますが、せめて、せめて関係者の心情に、障がい者さんらを〝別の者〟と思わず 等しく人として向き合い、同じ社会を構成する一員として共生してゆこうとの意識を醸成させるべきと思うところです。

折しも 国連においては『障害者の権利に関する条約』が施行され、わが国における障がい者支援(教育)について〝ダメ出し〟された経過もあることから、それらも踏まえ、かかる発達障がい支援についても再考すべき時期にきているのかもしれません。

学校などの教育現場においては、クラス内の いわゆる統制の面で(発達障がい児との)共生が難しい面があるのかもしれませんが、この際は いわば垣根を取り除いた中で教育環境の向上を図る…そんな新たな意識が現場には求められていると思います。

また やや課題の類(たぐい)は異なるものの、社会における障がい者さんらに向ける眼差(まなざ)しについても、何も特別な存在と思わず 対等公平に向き合うべきと改めて思いをいたしたところでありました。

この日(21日)、「体育館を活用したまちづくりプロジェクト(以下/グループ)」の第6回ミーティングが行なわれ 参加させていただきました。

この活動については従前からも触れているところですが、長野市が 市内にある勤労者福祉施設「中部勤労青少年ホーム」にある体育館の廃止を(唐突な形で)打ち出したことに反対する利用者グループの施設存続活動に端を発し、やがて それは単なる(施設存続の)狭義な活動から、市内にある既存の体育館を柔軟かつ多様に活用することで さまざまな面で市民生活をより豊かにできるのではないか、との「提案型」の市民活動に〝成長〟を遂げ、現在も不定期にミーティングを重ねて意見交換を継続しているものです。

去る11月21日には、市長に対し 中部勤労者青少年ホーム体育館の存続と「体育館を活用したまちづくり」についての要望書を提出し、グループの いわばポジティブな意見を述べる機会となりました。

それまで長野市は「10年以内に公共施設の2割を削減すべき」との総務省のご託宣に盲従する形で「公共施設マネジメント(施設管理(≒廃止)計画)」をブチ上げ、いわば一方的に(施設廃止を)進めようとしており「中部勤労青少年ホーム体育館」も その〝廃止ターゲット〟の一つでありました。

この(市の)動きに対し 利用者の方は戸惑いと反発を覚え、直ちに同体育館の存続を求めるための行動を興(おこ)したのでしたが、こちらのグループは 単なる陳情団では無く、実にクレバー(賢者)でありました。活動のスタートこそ 施設存続の活動でしたが、そのための議論を進めるうちに 長野市に設置されている体育館の全体(像)について考えることとなりました。

すなわち、これまで長野市が一律に また縦割り行政のままに所管ごとに進めようとしていた〝廃止ありき〟の議論に疑問を唱え、そのうえで 各施設については、(廃止ありきではなく)それぞれの利用頻度や市民ニーズを踏まえ、活用できるもの(施設)は活用し そのこと(活用)により、市民の健康寿命延伸やコミュニティの醸成に資するべきと〝前向き議論〟を行なうようになってきたのです。

すなわち「市内の体育館は 単に(維持費等で)市民負担を強いる〝お荷物施設〟では無く、逆に それを活用することで、市民生活をより向上させるための財産となり得る」というものです。

この〝ポジティブ思考〟に共鳴した 私たち支援議員は、現下の「一方的議論」の温床ともなっている〝行政の縦割りの壁〟を(イイ意味で)除去すべく、その施設を所管する部署のみならず「公共施設マネジメント」全体を所管する総務部をはじめ 横断的に理事者(職員)に声をかけ、市民⇔所管を超えた職員⇔議員 とが 同じテーブルに就いて意見交換を行なう機会を創出し、その場では さまざまな視点から意見交換を行なうことができました。

そして これらの経過を経て「情報共有」が為(な)され、それまで一方的かつ頑(かたく)なであった市も柔軟発想に転換、さき(11/21)の市長要望の場で市長の口(くち)からも 先ずは中部勤労者福祉センター体育館の存続が表明され、そのうえで市内の体育館を活用してのまちづくりについて建設的な意見交換が交わされることとなったところです。

この「体育館を活用したまちづくりプロジェクト」の活動は、何も体育館に止(とど)まらず 全ての公共施設の活用に当てはまることと思います。

そもそも 行政が施設等の管理運営計画をもって建造(設置)した公共施設(公共物)は、十分に活用され いわば実効ある減価償却を終えたうえで存廃を議論すべきものであり、それが 単に年月が過ぎて古くなったから廃止という論理は、公金を支弁して造ったものの始末としては あまりにも安易で短絡的ではないか。

今回の このグループの活動は、かかる 安易ともいえる行政姿勢を正(ただ)す〝一矢〟ともなり、もしかしたら なし崩し的に進められることになったかもしれない「長野市公共施設マネジメント」に イイ意味でエンジンブレーキをかける大きな成果を生み出すこととなりました。

グループは今後も、市の動向を注視し 場面・局面に応じて意見交換し「提案」を行なってゆくことで一致しました。

市民の純粋な活動が「山を動かす」こととなりました。

今後の行政との向き合い方のお手本ともなった〝まちづくりプロジェクト〟私の立場でも これからも「伴走型」として支援してまいります。

12月1日に招集された、長野市議会 令和4年12月定例会は、この日(19日)最終日(採決日)を迎え、総額21億8,500万円の 今年度一般会計補正予算案・条例・人事案など45議案を可決・同意して議了となりました。

この間 11月専決補正として、住民税非課税世帯への支援(1世帯5万円)・住民税所得割非課税世帯への支援(1世帯3万円)、さらに12月補正では 原油価格高騰に伴う値上げ傾向にある光熱費や電気代への支援として、行政連絡区に対する「防犯灯維持管理軽減事業」・社会福祉施設に対する「社会福祉施設価格高騰対策支援事業」・福祉移送サービスに対する支援「地域たすけあい事業燃料費支援事業」・私立保育所に対する支援「保育施設価格高騰対策支援事業」・建設/製造/運送業に対する「建設・製造・運送業対象原油価格高騰対策特別支援事業」など、コロナ禍に追い打ちをかけるようにやってきた 燃料費等への対応(支援)が予算計上されました。

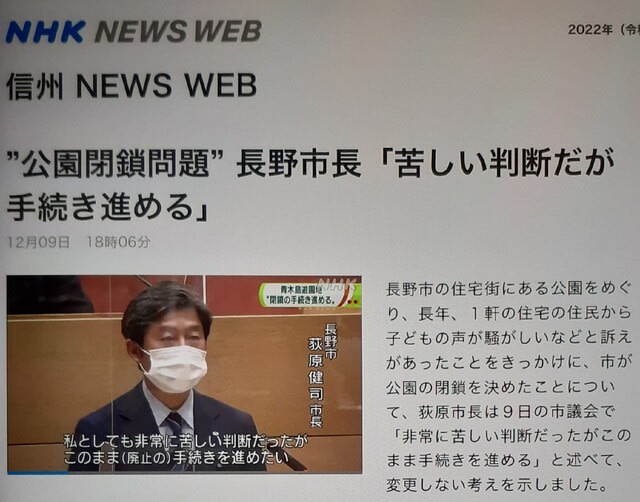

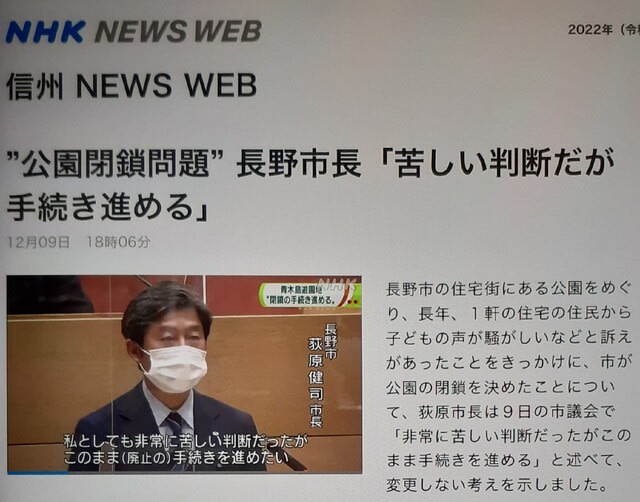

で…これとは別に この議会(期間中)には、長野市内にある「青木島遊園地」について、近隣住民から公園を利用する児童等への苦情に対する対応等を巡り 積年に亘り課題が積み上がったことが謂(い)わば臨界点を迎え、同公園の廃止が打ち出されたことが大きく問題視され 全国版の報道機関にまで取り上げられる事態となってしまいました。

また、所属する「福祉環境委員会」において 私の方から、市民からの情報を基に 知的障がい者支援施設に(国や市の補助金を得て)設置された装置が未稼働であること、それは即ち かかる施設を有する知的障がい者支援団体の体質自体が大きな問題であることを強く指摘したところです。

・・・・・・。

かくいう私は、一連の社会問題に触れ そこに関わる者たちの〝共通点〟を見た思いがし、その(決してよろしくない)共通点こそが、事態の悪化を招いていると思わざるを得ませんでした。

それは、関係者による〝保身〟の動きです。

事/こと(問題)が生じたときに、その解決に向けては 先ずは全体のことを慮(おもんばか)り、ときに自己犠牲の精神をもち 誠意をもって(解決に)臨めば、周辺の理解や合意が得られて事態が進むのではなかったか。

しかし 概して現下の(問題ある)状況については、関係者が 自分の身を守る行動(保身)に走った(優先した)がゆえに それぞれの認識の違い(ボタンのかけ違い)が生じ、それが時間が経(た)てば経つほど のっぴきならない膠着状況に陥る要因をなってしまったのではないかと(遺憾に)思ったところです。

この〝保身〟をもって為(な)される(特に組織内での)関係者の行動による事態の悪化は、この議会で話題となったこと(公園問題や施設の装置問題)に止(とど)まらず 社会のいたるところで散見(遍在)していることが感じ取られます。

それら関係者が、多少なりとも「利他(他者優先)」の意識をもってくれてさえいれば、たとえ問題が発生したとしても せめて最悪の事態は避けた中で解決に向け(事態が)進むのに、とつくづく思います。

特に昨今は 少子高齢化・多様化社会といわれ、今までのように「自分さえ良ければ」という感性で事(こと)に臨んでも、決して望ましい結果につながらないことが往々にして言えると思います。

そのような中であるからこそ (私も含めて)利他の精神で事(こと)に臨んでゆきたい。

議会を経るごとに さまざまなことを学ぶところですが、この議会は特に 社会におけるそれぞれの持つべき矜持のようなものを学んだ感しきりでありました。

12月中盤を過ぎての新聞紙面に踊る記事に面食らっています。戸惑いを覚えるほどです。

そして その感覚は、おそらく私だけではないでしょう。

政府(内閣)が「安保3文書(国家安全保障戦略・国家防衛戦略・防衛力整備計画)を実質見直し、その中に「敵基地攻撃能力(反撃能力)」を加え、そのための防衛費について 来年度から5年間で総額43兆円規模に拡大すること、そして その財源について、年間4兆円規模の安定した財源を確保するために うち1兆円強を「増税(法人税・たばこ税・所得税)でまかなうことを閣議決定→与党の了承を済ませてしまったというのです。

この いわばアッという間の事(こと)の運びは、新聞やメディアを通じて連日に亘り報道されていますが、いわば なし崩し的に方向づけられてゆく防衛を巡る転換には、異常さすら感じさせられるところです。

・

・

、・

岸田首相は 与党の役員会で「防衛力の抜本強化は安全保障政策の大転換で、時代を画するものだ。責任ある財源を考えるべきで、今を生きる国民が自らの責任としてその重みを背負って対応すべきものだ」さらに、防衛費増額を巡る増税について「現下の経済状況などを踏まえて2027年度に向けて複数年かけて実施する。安定した財源が不可欠だが「国債で」というのは未来の世代に対する責任として取り得ない。(増税は)未来の世代に対する私たち世代の責任でもある。」と理解を求たとのことです。

この発言を読み解くと「防衛力の強化は安全保障政策の大転換だから国民が負担しなければならない。」との主旨に受け取れますが、この理屈は〝順番が違う〟と言わざるを得ません。

財源の議論をする前に、大転換しようとする「防衛力の強化」もっと言えば国家の安全保障について時間をかけてキチンと議論した上で財源論に入るべきではないでしょうか。

この理屈は「オレ(ら)が中身を決めたんだから、カネはみんなの割り勘で工面しろ。」との一方通行の理論に他ならない。しかも その内容は、さきの大戦で多くの国民的犠牲を払ったうえで構築された平和国家ニッポンの歴史を いとも簡単に曲げる政策であり、こんな僅かな期間で決められる話しでは決してないハズであります。

そもそも、ついこないだまで通常国会が開かれていたハズですが 確かその場(国会)ではこの手の議論は行なわれていなかったのではないか…何だか国会の閉幕を待って出してきた感、後出しジャンケンの典型ではないかとも思わされるところです。

このことについて首相は「プロセス(手続き)に問題は無い」と言い切っているようですが、首相のプロセスとは 双方向の議論ではなく「申し上げてきた」との一方通行の論理であり、片やの国民からすれば とても納得できるプロセスではありません。

そのうえで国は、国産ミサイル増産などの 防衛力の中身にまで議論を進めており、これほどの〝獲(と)らぬ狸の皮算用〟的な話しはあったものかと 巷(ちまた)で声が挙げられています。

さらに国は、AI等を駆使した「世論工作研究」に着手したことも報じられており、このことは さきの大戦で マスコミ等が悪しき役割を果たした「戦意高揚」にもつながるのではないかと憂慮されるところでもあります。

このことについては 従前にも触れましたが、あたかもウクライナ問題に絡めての どざくさ紛れの議論推進とも取れるほどの拙速さであり、この異常なペースを看過すべきではないと思うのは 私だけではないと思います。

この件について、ネット上では「国民の責任」「防衛費増額巡り」「防衛増税」のワードがトレンド入りし、視聴者からは「勝手に(増税を)言い出して、すり替えて、責任を国民に投げ込んできた」とか「安全保障政策の大転換というなら、選挙で真を問うべきだ」と衆院解散・総選挙を求める声も出たとのこと。

著名人からも批判の声が。漫画家の倉田真由美さんは「あらゆるものが値上がりする今、庶民にさらに血を流せと(いうのか)」と記し、さらに「少々の値上げなんか痛くもかゆくもない専門家や有名人のコメントの多くにリアリティーがない」と指摘しています。

また 元大阪府知事の橋下徹さんは「旧文通費・立法事務費の廃止を含めた抜本的見直しや、政党交付金の政党内部留保の毎年全額返金・企業団体献金の廃止などをやってから国民の責任や!」として、増税より先にやるべき改革があると強調したことが報じられています。

さらに タリーズコーヒージャパン創業者で元参院議員の松田公太さんは「ここ十年だけでも何兆円もの金をドブに捨て、プラスその一部を懐(ふところ)に入れてきた与党の政治家に言われるとイラッとしますが、その政治家を選んできたのも我々国民なので、今は振り上げた拳で自分を殴るしかない。いずれにせよ安易な増税に大反対です」とつづっていました。

いずれにしても、こんな重要な案件を ロクな議論もしないで進めるべきではない。

また 与党は、増税については先送りし 1年間の(議論の)余地(時)があると言っていますが、とき既に〝軍拡・増税フレーム〟は「決まったこと」の感、これに対抗するためにも〝腰を据えた国民的議論〟が欠かせないと思うところです。

12月中盤を過ぎての新聞紙面に踊る記事に面食らっています。戸惑いを覚えるほどです。

そして その感覚は、おそらく私だけではないでしょう。

政府(内閣)が「安保3文書(国家安全保障戦略・国家防衛戦略・防衛力整備計画)を実質見直し、その中に「敵基地攻撃能力(反撃能力)」を加え、そのための防衛費について 来年度から5年間で総額43兆円規模に拡大すること、そして その財源について、年間4兆円規模の安定した財源を確保するために うち1兆円強を「増税(法人税・たばこ税・所得税)でまかなうことを閣議決定→与党の了承を済ませてしまったというのです。

この いわばアッという間の事(こと)の運びは、新聞やメディアを通じて連日に亘り報道されていますが、いわば なし崩し的に方向づけられてゆく防衛を巡る転換には、異常さすら感じさせられるところです。

・

・

、・

岸田首相は 与党の役員会で「防衛力の抜本強化は安全保障政策の大転換で、時代を画するものだ。責任ある財源を考えるべきで、今を生きる国民が自らの責任としてその重みを背負って対応すべきものだ」さらに、防衛費増額を巡る増税について「現下の経済状況などを踏まえて2027年度に向けて複数年かけて実施する。安定した財源が不可欠だが「国債で」というのは未来の世代に対する責任として取り得ない。(増税は)未来の世代に対する私たち世代の責任でもある。」と理解を求たとのことです。

この発言を読み解くと「防衛力の強化は安全保障政策の大転換だから国民が負担しなければならない。」との主旨に受け取れますが、この理屈は〝順番が違う〟と言わざるを得ません。

財源の議論をする前に、大転換しようとする「防衛力の強化」もっと言えば国家の安全保障について時間をかけてキチンと議論した上で財源論に入るべきではないでしょうか。

この理屈は「オレ(ら)が中身を決めたんだから、カネはみんなの割り勘で工面しろ。」との一方通行の理論に他ならない。しかも その内容は、さきの大戦で多くの国民的犠牲を払ったうえで構築された平和国家ニッポンの歴史を いとも簡単に曲げる政策であり、こんな僅かな期間で決められる話しでは決してないハズであります。

そもそも、ついこないだまで通常国会が開かれていたハズですが 確かその場(国会)ではこの手の議論は行なわれていなかったのではないか…何だか国会の閉幕を待って出してきた感、後出しジャンケンの典型ではないかとも思わされるところです。

このことについて首相は「プロセス(手続き)に問題は無い」と言い切っているようですが、首相のプロセスとは 双方向の議論ではなく「申し上げてきた」との一方通行の論理であり、片やの国民からすれば とても納得できるプロセスではありません。

そのうえで国は、国産ミサイル増産などの 防衛力の中身にまで議論を進めており、これほどの〝獲(と)らぬ狸の皮算用〟的な話しはあったものかと 巷(ちまた)で声が挙げられています。

さらに国は、AI等を駆使した「世論工作研究」に着手したことも報じられており、このことは さきの大戦で マスコミ等が悪しき役割を果たした「戦意高揚」にもつながるのではないかと憂慮されるところでもあります。

このことについては 従前にも触れましたが、あたかもウクライナ問題に絡めての どざくさ紛れの議論推進とも取れるほどの拙速さであり、この異常なペースを看過すべきではないと思うのは 私だけではないと思います。

この件について、ネット上では「国民の責任」「防衛費増額巡り」「防衛増税」のワードがトレンド入りし、視聴者からは「勝手に(増税を)言い出して、すり替えて、責任を国民に投げ込んできた」とか「安全保障政策の大転換というなら、選挙で真を問うべきだ」と衆院解散・総選挙を求める声も出たとのこと。

著名人からも批判の声が。漫画家の倉田真由美さんは「あらゆるものが値上がりする今、庶民にさらに血を流せと(いうのか)」と記し、さらに「少々の値上げなんか痛くもかゆくもない専門家や有名人のコメントの多くにリアリティーがない」と指摘しています。

また 元大阪府知事の橋下徹さんは「旧文通費・立法事務費の廃止を含めた抜本的見直しや、政党交付金の政党内部留保の毎年全額返金・企業団体献金の廃止などをやってから国民の責任や!」として、増税より先にやるべき改革があると強調したことが報じられています。

さらに タリーズコーヒージャパン創業者で元参院議員の松田公太さんは「ここ十年だけでも何兆円もの金をドブに捨て、プラスその一部を懐(ふところ)に入れてきた与党の政治家に言われるとイラッとしますが、その政治家を選んできたのも我々国民なので、今は振り上げた拳で自分を殴るしかない。いずれにせよ安易な増税に大反対です」とつづっていました。

いずれにしても、こんな重要な案件を ロクな議論もしないで進めるべきではない。

また 与党は、増税については先送りし 1年間の(議論の)余地(時)があると言っていますが、とき既に〝軍拡・増税フレーム〟は「決まったこと」の感、これに対抗するためにも〝腰を据えた国民的議論〟が欠かせないと思うところです。

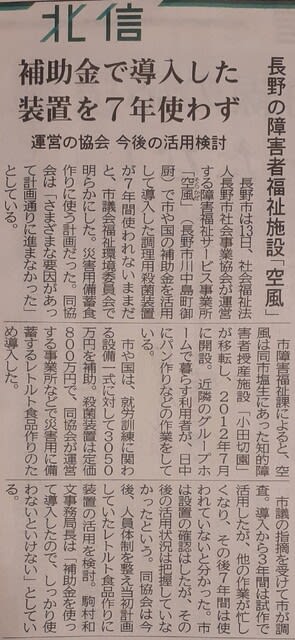

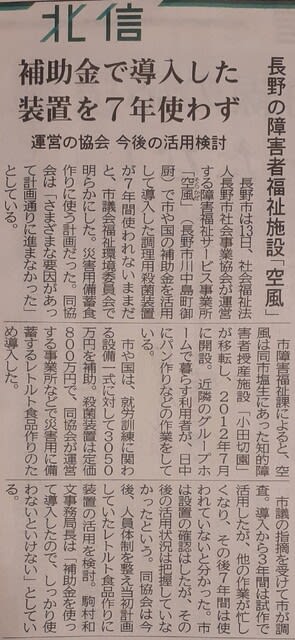

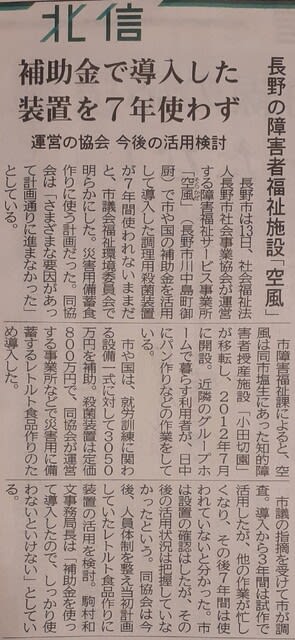

13日(火)に行なわれた「長野市議会12月定例会 福祉環境委員会」の所管事項調査で私が指摘した、知的障がい者支援団体「長野市社会事業協会(以下/社事協)」傘下の就労支援施設(B型)の『空風』における問題(=施設を整備(2012年)した際に 国や市の補助金を得て設置した「調理用殺菌装置(レトルト食品加工機械)以下/装置」について、装置を設置した直後に僅かな試作作業を行なったものの その後は稼働させることなく放置していた件)が、翌日(14日)の信濃毎日新聞「北信版」に掲載されました。

このこと(紙面掲載)により、長野市社会事業協会の 見込みの甘い事業計画と、公金(税金)による補助を受けながら装置を有効活用してこなかった いわば責任感の希薄さが表(おもて)に出ることとなりました。

これまでは、私の方から現場(空風)に足を運んでの調査に止(とど)まっていましたが、いずれにしても私の立場においては「議事録」の残る場(議会・委員会)で発言したうえで改善を求めることが職責であることから、かかる未稼働状態について質(ただ)したところです。

側聞するところによると、14日に別件議題で社事協の臨時評議員会が開かれ、会議の終時(しゅうじ)に この件(装置の未稼働)について陳謝と再稼働に向け調整中の旨の報告がされたとのことですが、それとて 真(具体的)に改善(再稼働)を示したものとはほど遠い、いわば儀礼的なものであったらしいことから、今後 当該団体がどのような姿勢で問題解決(改善)に当たるのかが注目されるところです。

この問題の通底には、行政からの補助金という〝甘い汁〟を得た者(障がい者支援団体等)が それが さしたる汗もかかず申請手続きだけで得た金(補助金=税金)ゆえに、具体的成果も見込めないままに設備投資だけを行なった〝脇の甘さ〟があると申せます。

自分の腹を痛めない資金であるから、ウマくゆかなくても「仕方ないね」で済ませてしまう安易な意識が遍在しており、このことは即ち 補助金(公金)の無駄使いと断罪せざるを得ないところです。

一連の動きを踏まえ、かかる案件(長野市の福祉行政・事業への問題提起)に取り組むグループ『Gota』のMくんは、過去に報道された件を回顧し「体質は同じ」と断罪しています。

それは、2年前に報道された「障がい福祉事業者の〝不正給付〟が19年度だけで延べ6億円に上(のぼ)り、過去6年間で30億円を超えた」というものです。

当時の記事によると、障がい者の生活や就労を支援する障害福祉サービスで 運営事業者による国の給付費の不正受給が2019年度に全国で6億円近くに上ることが分かったとのこと。

事業者の指定権限がある都道府県・政令指定都市・中核市計125自治体を対象に実施したもので、回答の中には「行政処分したケース以外にも隠れた不正がある」というものが55%を占めたそうです。

記事は最後に「障がい福祉サービスを巡っては、近年 利益優先でモラルの低い事業者が参入し、不正受給が各地で問題化。職員数や利用者数をごまかすなどの手口で、14年度以降の6年間に30億円を超える。チェックが追い付かず、参入規制や監査強化が求められそうだ。」と結んでいました。

このように、記事で露見した「不正受給」は いわば悪意をもって公金をせしめようとした行為であり、これは許されることではありません。

ところが、そのような悪意は無いものの 結果として給付金(公金)を無駄に支弁したとすれば、それは(結果として)不正受給に等しいもの…罰則などの対象にこそならないものの、公金を無駄にしたという愚行という面では〝同罪〟と言えるのではないか。

なお、今回の件は (ネタ元=Gota によると)いわば〝氷山の一角〟とのこと。

長野市の福祉行政・事業においては、まだまだ根深い問題が内在しているようです。

かかる状況を踏まえ、私の立場においても 実態の追求と解明・そのうえで、長野市の「福祉」が 真に対象者の社会生活向上に資するものになるよう計らってゆきたいと 思いいたすところです。

過日(13日)、開会中の長野市議会12月定例会「福祉環境委員会」が行なわれ、委員の立場で出席しました。

そこ(委員会)での「所管事項調査」において、保健福祉部(所管)における課題や問題について指摘し 今後の取り組みについて意見し、それぞれの課題(問題)における〝共通点〟を再認識しました。

長野市では、現下〝青木島遊園地問題〟が突出している状況ではありますが、他にも看過することができない課題が存現することから この議会(委員会)の場で改めて指摘したところです。

◇障がい者福祉施設における問題について

長野市の知的障がい者支援団体「長野市社会事業協会」が有する 知的障がい者のB型就労支援施設『空風』において、装置本体だけで840万円もの補助金を得て設置した食品加工(レトルト食品製造)のための機械(以下/装置)を、施設設置(10年前)以来ほとんど稼働させないままに実質放置していた事実があること、また、市(職員)を初め福祉事業関係者の市民や施設利用者への言動に問題があることについてについて指摘し 施設・事業協会・長野市の姿勢を厳しく質しました。

これらの問題については、かねてより長野市の福祉行政(事業)について問題意識をもつ有識者グループ「Gota」の指摘に基づくものです。

先ず『空風』の〝装置の未稼働問題〟については、多額の公金(税金)を補助金としての交付を受けながら それ(補助金)によって設置された装置を活用(稼働)させないままに〝棚ざらし〟にしていたこと、そして、装置の未稼働を いわゆる現場判断で決めたこと・そのこと(未稼働)を理事会や評議員会に報告せず、また 施設の上部機関においても然(さ)したるチェックをせずに状況を放置していたことなど、いわば〝組織ぐるみの怠慢運営〟があったことが指摘されています。

この通底には、いわゆる「補助金事業」に対する関係者の認識の甘さ・たとえ事業が軌道に乗らなくても「仕方が無い」として安易に諦(あきら)めてしまう責任感の欠如を指摘・そのこと(今回の場合は装置の未稼働)を内部外部問わずチェックせずに放置する組織全体の緩(ゆる)い体制などの根本的な問題(状態)が常態化していることを指摘せざるを得ません。

いわば、放置されていたのは装置だけではなく 組織体制そのものだったのです。

今後は、未稼働である装置の稼働を具体的に計画・実施すること・一連の経過について 改めて理事会や評議員会等の〝公の場〟で議論の俎上に載せ、全体の問題として認識・改善に向けて取り組むことを強く指摘し、その推移を見守ることといたしました。

また、長野市の障がい福祉担当の職員対応についても問題があることを指摘しました。

かかる『空風』への長野市の関与について問うたところ「長野市は『空風』に補助金を出していないので口(くち)を出す立場にない。」との回答があったのですが、実際には『空風』の設置に際し5,000万円もの補助金が支弁されており(当該職員の)事実誤認に他なりません。

また 別件で、知的障がい者の人が就労支援について担当課(障害福祉課)に相談したところ それ以前の経過が滞(とどこお)っていたことなどから「自助努力で(就労先を)探すように」と突き放したような対応をされたとのこと、これは障がい者支援の基本を逸脱する言動(げんどう)であり やはり看過できないところです。

このことを指摘したうえで、市(全体)の障がい福祉対応が、公僕としての自覚に欠けていること・全体として情報共有すべきことを現場判断で決め、それを上部機関も看過していること・そのことにより大きな問題がありながら それが表(おもて)に出ることなく〝実質隠蔽〟されていることを意見し、この悪しき認識を正さない限り 長野市の福祉行政・事業の明日は無い旨を併せて指摘しました。

また 昨今、障がい者や児童福祉施設での(職員の)不適切発言や ときに虐待となる事案が多発していますが、長野市においても類似事案が確認されているとのことで、このことについても指摘したうえで 今後(空風等の事案も含め)検証してゆくことを通告しました。

◇「青木島遊園地問題」について、市がハブとなり関係者が同じテーブルに就くことを提案

社会問題にまで発展した「青木島遊園地問題」について、喧々諤々の議論が展開されていますが、さまざまな検証が為(な)される中、どうやら「現場判断=関係者の連携不足」が いわゆる〝ボタンの掛け違え〟の要因になっているのではないかと(私の立場で)分析するところでです。

遊園地は地元自治会の要望で設置された=周辺住民や関係者の同意(総意)無く設置

苦情に対し対応=児童センター・保育園・小学校・担当課(公園緑地課)等、苦情を受けた者が個別に対応し連携が取れていなかった

遊園地の管理運営の齟齬=地元区(青木島区)の判断で推移しており、上部の更北区(住民自治協議会)と情報共有されていないまま推移

等々

・・・・・・。

この案件を検証する中 私は「これって、(さきに述べた)長野市の障がい者福祉での問題に重なるのではないか。」と思わされたものでした。

問題が発生した際に、全体(上部機関)に諮(はか)ることなく 現場判断で〝場当たり対応〟を行なう

関係者が連携し「問題」を「責任」を共有することなく、それぞれがそれぞれの範疇(はんちゅう)の中だけで対応

問題が大きく(具体的に)なると、その責任は認識するとしながらも 肝心の〝具体的解決〟については結果を出すこと無く終結してしまう(装置の場合は未稼働のまま・遊園地の場合は廃止)

そのうえで、この遊園地廃止問題を受け 荻原長野市長が「現場に出向いて市民の声を聞きたい」とされていることに触れ「市長が現場に行くならば、一部の立場の人の声を聞くのではなく、関係する全ての人たちに同じテーブルに就いてもらい それら〝全ての声〟を聞くようにしなければ行く意味が無い。」と意見しました。

今回の案件は 現場任せ・現場判断・情報の未共有が招いた最悪のケースとなっています。

これをリセットするには、一部の人の考えでなく「みんなの意見」を聞き・まとめ、情報共有化を図らないことには 事(こと)は進展しないと思うところです。

過日(10日)、長野県ソフトテニス連盟北信協議会(長野市・須坂市・中野市・飯山市)が行なわれ、私は 長野市ソフトテニス協会々長の立場で出席しました。

その議事の中に「部活の地域移行」が上程され、将来展望などにおける課題認識が共有されたところです。

「部活の地域移行」は、生徒指導における教職員の負担軽減と、少子化に伴い(団体競技においては)チーム編成を学校単位から(複数校をまたぐ)地域単位に再編する必要性(必然性)が生じてきたことから見直されるもので、スポーツ庁を中心に令和7年度を実施最終年に定め それに向けて段階的に実施され始めています。

この移行作業は これまで「部活=学校生活の範囲」とされ、当たり前のように学校施設で行なわれ 当たり前のように教職員が部活顧問を担ってきた〝常識〟から脱却し、全く新たな認識で指導体制などを見直すことから 一朝一夕には成し得ないものであり、限られた時限の中で 関係者がどのように対応できるかが、事(こと)の成否を分けることとなっています。

そして このこと(部活の地域移行)は、単に学校(教員)における課題に止(とど)まらず 各競技団体についても、いわば〝生き残り〟を賭けた難しい課題にもなっています。

部活が地域移行されることは すなわち指導者についても地域に委ねられることになり、その(イイ意味での)矛先は 各競技団体が抱える人材に向けられることになります。

その際 この〝指導者ニーズ〟に対し、十分に応えられる競技団体は先んじて体制が整えられ、そこには自ずと生徒も集まり もって競技人口の底辺拡大と(競技の)存続が担保されることになります。

逆に移行に消極的な競技団体は 時代の流れに取り残されることにもなり、それは次代を担う選手の枯渇 すなわち競技そのものの衰退につながることになってしまいます。

そのため、各競技団体においても この時流に遅れることなく積極的に地域移行に参画し、ひいては子どもの健全育成に資すること・その結果として自競技(じきょうぎ)の存続発展に資することができると捉えるべきときを迎えているに至っていると申せます。

このことは ソフトテニス界においても然(しか)り、各地区(市)の協会関係者は 新たな体制づくりの難しさに戸惑いながらも、指導者の確保・育成などについて積極的に取り組むべきことを異口同音に唱えておられました。

ただ現実は厳しいものがあります。現有指導者の高齢化や競技人口そのものの減少・地域全体でのスポーツ(部活)支援体制の構築の重要性と 一方での競技が異なることでの連携の難しさなどが報告(吐露)され、これからもマメに情報交換を重ね 何らか成果(円滑な地域移行)を導いてゆかなければならないことが課題共有されました。

ただ私は、この「部活の地域移行」が 教職員の負担軽減など〝大人の事情〟がメインで推移することが本質になるのは違うのではないかと思います。

あくまでも「チルドレンファースト」であるべき。結果として教職員の負担軽減にはつながるものの、その通底は 少子化の中でもスポーツに熱心に取り組む子どもの夢を叶える環境を維持することを主眼に取り組まなければならない。

あくまで「主役は子どもである」ことを忘れずに、具体的な課題に臨むべきと思う者の一人であります。

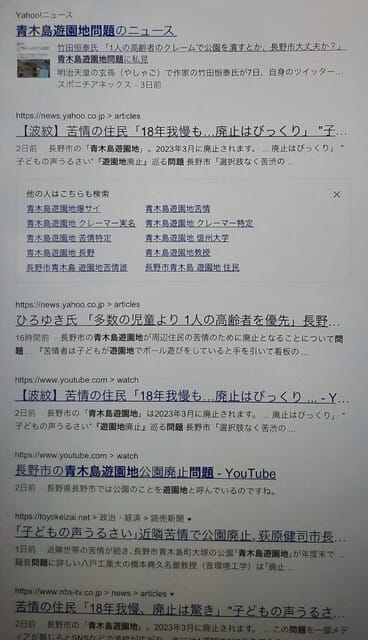

長野市における「青木島遊園地の廃止問題」が、数日のうちに あれよあれよという間に全国規模のニュースとなってしまいました。

去る日の地方紙の投稿欄に端を発し その数日後には朝のワイドショー・週末にはNHKの午後7時からのニュース→8:45からの県内ニュース→午後9時からの「ニュース9」と〝NHK3連発〟の放送となっており、この 地域での一見ささやかに見えた案件が、列島を大きな反響と共に駆け抜けたことを実感させられました。

ネット記事などでは しばしば「炎上」という言葉(表現)が用いられるものですが、それに類する(今回の案件の)評価をするとすれば まさに火事の様相に似たりと言えるところです。

長い時間をかけて燻(くすぶ)ってきた火種が、一陣の風によって燃え上がり それ(火=話題)は次々に延焼し、あれよあれよという間に大火となってしまった…目の前で燃え広がる火禍(かか)を前に 忸怩たる思いをいたすばかりでありました。

特に 今回のケースは、少子化傾向が伸張する中「子どもの居場所」である遊園地での子どもの行動が 高齢者の苦情によって大きく制約され、ひいては遊園地そのものが廃止に追い込まれるようになった〝出来事の構図〟が 長野市民はもとより多くの人たちの琴線(きんせん)に触れ、「世の宝でもある子どもの居場所を高齢者が奪うのは何ごとか」との当事者(特に苦情者)への反発、さらに「たった一人のクレームによって公共の施設(遊園地)が廃止に追い込まれるのはおかしい」との長野市行政への不信・不満が一気に集中したものと思われ、まさに〝世論の爆発〟ともいえる事態となってしまいました。

今回の案件からくるマスコミ報道を中心とした 事(こと)の伝わり方は「子ども関係者vs高齢の抗議者」の間の〝対立の構図〟に重心が置かれていますが、むしろ私は ことここに至るまでの「プロセス(経過)」にこそ問題があるのでは と思います。

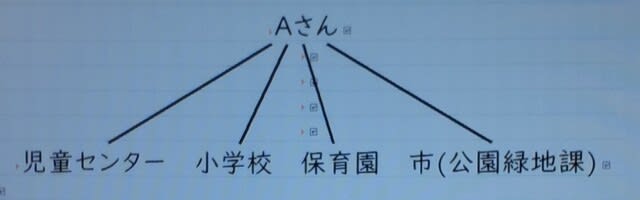

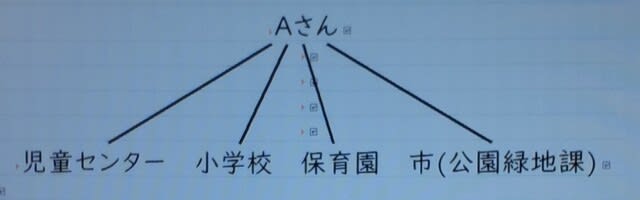

18年前に地元住民の要望で整備された青木島遊園地に関し、ほどなく近隣住民(Aさん とします)から「子どもの声や起こす音がうるさい」と 関係機関への抗議がぶつけられることになります。

この「抗議」に対し 抗議を受けた側は、その度 それぞれに対策を講じることとなるのですが、それ(対策)は、いわゆる「対処療法」的な いわば傷にその都度 絆創膏(ばんそうこう)を貼るような対応に終始していたようなのです。

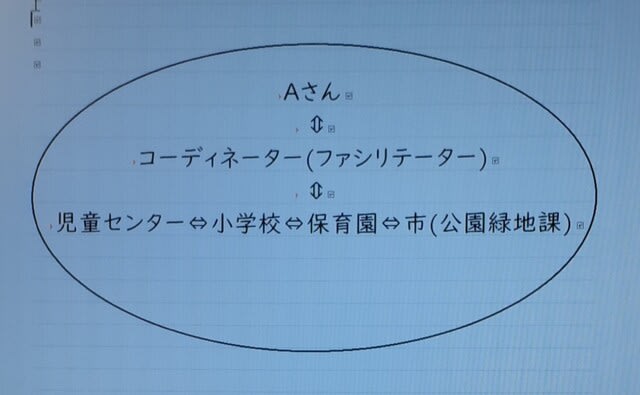

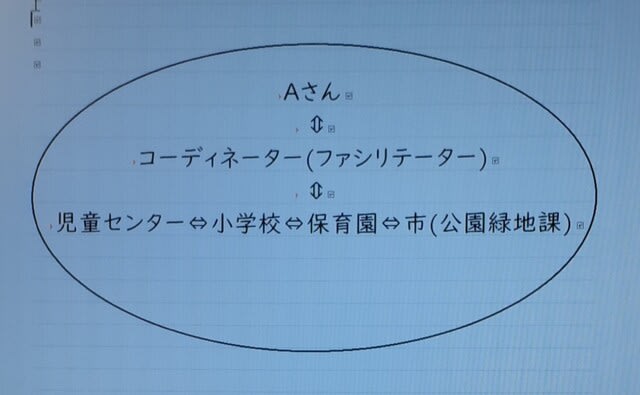

それも、Aさん⇔児童センター・Aさん⇔小学校・Aさん⇔保育園・Aさん⇔市(公園緑地課)との、Aさんと相手方が個別に向き合う形での折衝 いわば「線」でしかつながっていない状態のまま それぞれがそれぞれの対応を行なっていたようなのです。

そのうえ、Aさんから苦情を受けた側の機関(団体)は、幾度となく話し合いを行なったのですが、それは あくまでAさんを別にした中で、いわば受け手側だけが連携するものであったようです。

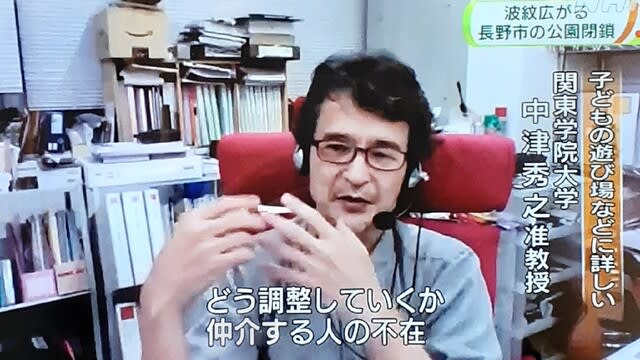

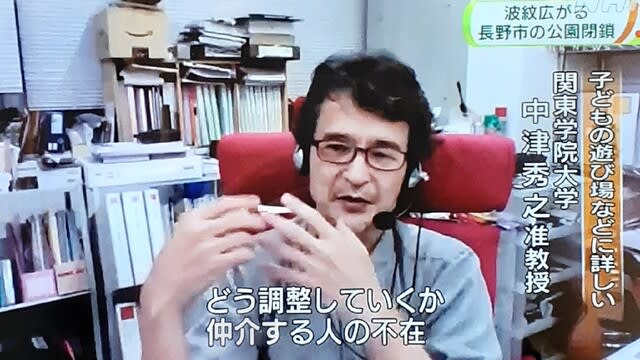

今回の問題に際し、児童に関する問題に詳しい識者は 問題提起として「地域の人たちのいろんな苦情を受け止めながら、どう調整していくか(関係者を)仲介する人の不在」を挙げておられました。

すなわち 今回の案件に際しては、苦情を抱くAさんと相対する関係者が 何らかの仲介者(コーディネーター・ファシリテーター)を挟んで〝同じ土俵〟で向き合い、忌憚の無い意見を交わしながら妥協点を探ってゆく作業を それもできるだけ早い時期(タイミング)に行なってさえいれば、こんな〝痼(しこ)り〟となるような事態には至らなかったのではないかと思わされます。

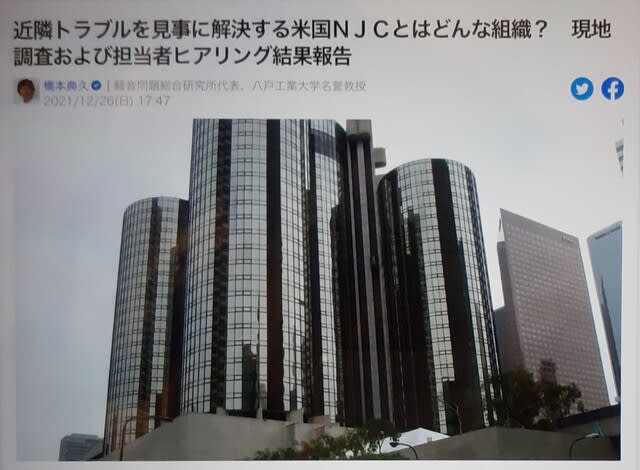

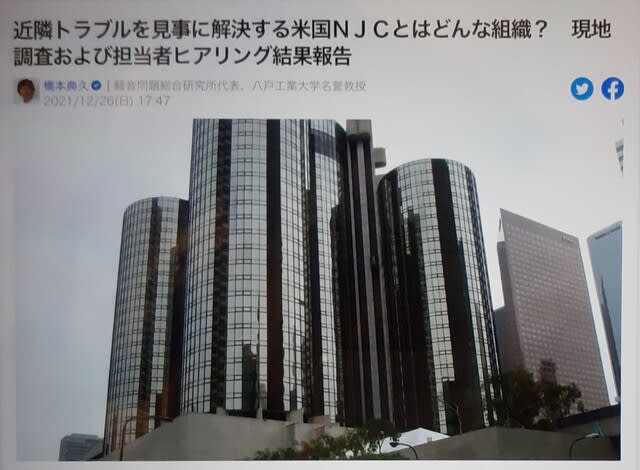

今回のような〝近隣トラブル〟に関し、アメリカでは「NCJ」なる〝紛争解決サービス機関〟があるそうです。

NJCは、近隣での紛争・消費者トラブル・ルームメート同士や学生と教師間などの個人間の争いの仲介役を担います。内容は 損害賠償問・騒音問題・ハラスメント・ペット苦情など多岐に亘っており、これらの紛争を訴訟以外で効率的かつ効果的に解決しようというものです。

そして その〝トラブル解決の肝(きも)〟は「徹底した相互の話し合い」だそうです。

紛争の当事者は同じテーブルに座し、NCJ関係者の仲介の下(もと)で 互いの口(くち)から、不平や不満・要求などを いわば洗いざらい述べてもらい、そのうえで解決の道を皆で相談・模索…譲れるところは譲り 取り決めるべきものは決め、最終的に全員が納得できる結論を導き出すそうなのです。

いわば 当事者が同じテーブルに就いたうえでの〝面的なコミュニケーション〟が徹底的に行なわれ 然るべき成果を導き出しているのでした。

・・・・・・。

今回の「青木島遊園地問題」においては、この〝面的なコミュニケーション〟が欠けていたのではないかと思います。

その点において、私自身 関係者の一人として自責の念にかられるところであります。

今回の案件において欠けていたこと…すなわち 前掲の識者の述べる「仲介役」また アメリカにおける「NCJ」的な役割を果たすべき者は、他でもない「市議会議員」ではなかったか と。

地域で活動を重ねる いずれかの市議会議員が、問題が続いていた18年間のどこかのタイミングでこの問題を察知し 適切に仲介役を担っていれば、もしかしたら今回のような究極的な結論を招かなくても済んだのかもしれない。

かくいう私も その末席に座する者の一人であります。しかも 活動の中心は、かかる青木島地区と同じ犀川南エリアであることから この事案に触れることも、タイミングによっては可能であったことでしょう。

今回の、まさに時事に触れ 存外に大きな話題となってしまった案件に内在してきた〝抜本的な課題〟を再認識するとき、私たちのような存在の意義・その職責を再認識し、これからは このような轍を踏まないよう職責を果たしてゆかなければならないと 改めて思いをいたしたところでありました。

7日夜のニュースで、岸田首相が 防衛力の抜本的強化に必要な財源を確保するための「増税措置の検討」を自民・公明両党に指示、具体的には 2027年度の時点で年間1兆円程度の税収増に向け段階的な税率引き上げを視野に入れていることが報じられ、耳目を疑いました。

その大義は「防衛費の増額には、安定的な財源が欠かせないことから、そのための将来的な財源確保に関し、年内に一定の見通しを示すべきだと判断した(首相)」とのことです。

今回の政府方針は、23年度から5年間の「中期防衛力整備計画」の防衛費総額を約43兆円と これまでに比べ大幅増(1.5倍)とする方針が通底にあります。

それに向け、23年度当初予算の防衛費を約6.5兆円(22年度/4.6兆円)とし、5年後の27年度には 防衛費と安全保障関連の経費を合わせ、現在の国内総生産(GDP)比2%の11兆円規模に引き上げる構え とのことです。

問題は その財源です。

増額分の防衛費予算は年間約4兆円にも上ることから その財源について政府は、 先ずは新たな国民負担を最大限抑えるため 歳出改革や剰余金の活用・国有資産の売却・決算剰余金の活用・新たな基金(資金)の創設 などを進めるとしているものの、27年度以降は「年間1兆円程度は 新たな税収で手当てする必要がある」としており、いわば〝増税ありきの布石〟を既(すで)に打ってきているのです。

一連の協議を行なう与党の政調会長は「できる限りの努力をして、足りない部分は税も考えなくてはならない」と話し、このこと(増税)は もう織り込み済みであるような風であることも併せ報じられていました。

言うまでもなく、この背景には ロシアによるウクライナへの軍事侵攻、さらには隣国である北朝鮮で頻発するミサイル発射問題や軍備増強を続ける中国の動きなどがあります。

ウクライナ問題においては 連日に亘る武力による他国(隣国)への侵攻の模様が、北朝鮮からは 高頻度によるミサイル発射の報が、さらには何かにつけて カネと武力を両手に持って海外進出を企てる中国の様子等々が、テレビ映像等を通じて わが国のお茶の間にもつぶさに流され、否応なしに武力(行使)に対する不安感を抱かされています。

今回の防衛費増額と その財源を巡る首相発言は、かかる社会情勢を いわば〝追い風〟にした形で一挙加勢に進めようとしており、挙句(あげく)その財源の一部を「増税」によって贖(あがな)うことを 既に決まったことのように面(おもて)に出すことを、半ば平然とやって(言って)のけるその姿勢には 強い違和感・憂慮の念を抱かされるところです。

そもそも、例えば ウクライナvsロシアの戦争について言えば、その状況(現状)を そのまま我が国の周辺状況に当てはめることには非常に無理がある。

また 例えば北朝鮮からのミサイル発射問題については、その対抗措置としてトマホークミサイルを装(そう)すれば万全の対策になるのか(→この「装備論」を進めれば進めるほどキリがなくなる)等々、予算(=将来的な増税)の議論の前に議するべき内容があるのではないか。

今回の首相判断は、いわば〝どさくさ紛れの軍備増強・どさくさ紛れの増税議論〟じゃないかと感じるのは 私だけでありましょうか。

今回のような〝軍備増強〟の考えを(国民が)受容すれば、わが国は 他の軍事国家に倣(なら)うように、限りのない武器弾薬確保のための予算措置を講じ続けなければならなくなり いわば後に引けない状況に自らを追い込むことになると懸念せざるを得ません。

それ以前に、かかる軍備増強路線の推進は「やられたらやり返す」さらに進めば「やられる前にやっつける」の いわば軍事国家の再来になるのではないか と重ねて懸念させられるところです。

まさか 国会においては、この重要課題について〝スルー〟するようなことはないでしょうが、いずれにしても 抜本的な(武力に頼るだけではない)自国防衛議論をはじめ、徹底した(国会での)議論と 国民の声の反映を求めるところです。

ところで〝どさくさ紛れ〟と言えば、長野市においても気になる動きが。

市有の体育館について 存続を求める市民運動が起こっており、それに対し市は「存続します」旨の回答を寄せており それはそれで評価したのですが、その議論の過程で〝いつの間にか〟の形で「施設利用の有料化」の話しが持ち上がっているのです。

いわば「(施設を)存続するからカネを払え」というような いわば人質外交的な論法です。

このことについては(従前にもご紹介しているとおり) スポーツ推進による健康寿命延伸と市(市民)の活性化を純粋に願う市民の無垢(むく)な活動を いわば逆手に取って料金徴収に走ろうとの〝どさくさ紛れ〟感を覚えざるを得ないところであり、何とも解(げ)せない思いにさせられるところです。

国家であれ市行政であれ、国民(市民)負担を強(し)いる際には 丁寧な事前の説明と十分な理解なしで進めることは許されるべきではありません。