サッカーW杯カタール大会は 決勝トーナメントが始まり、みごと16強に名乗りを上げた わがジャパンイレブンは、前回準Vのクロアチアと対戦し 全く互角の戦いを演じ、延長を経ても1-1の同点で終わり 最後はPK戦にまでもつれ込むこととなりました。

その結果、惜しくもジャパンイレブンは苦杯を飲むこととなり〝違う景色〟と言われたベスト8への進出は叶いませんでした。

しかしながら この試合でもジャパンイレブンは実力をいかんなく発揮、かつて松本山雅に在籍した前田選手が先取点を蹴り込むなど大いに沸かせてくれたのでした。

四度(よたび)の決勝トーナメント1回戦敗退は悔しいところではありますが〝人は敗(ま)けからこそ学ぶものあり〟の言葉のとおり、この経験を次への糧(かて)にしてほしいと願うばかりです。

取りも敢えず、熱い戦いをありがとう!と感謝とねぎらいの言葉を チーム・スタッフ全員に贈るところです。

◆「子どもの声がうるさいから公園が廃止…それでいいの?揺れる長野市の現地で徹底取材」

信濃毎日新聞 記事〈声のチカラ〉に大きな反響が

→〝徹底取材〟では掘り下げ切れなかった 永年に亘る関係者の葛藤

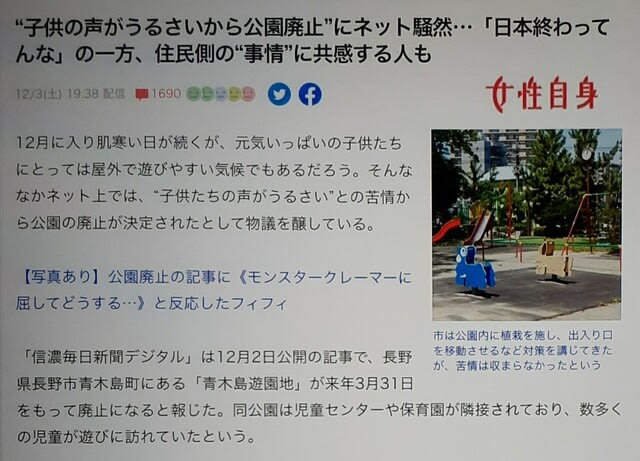

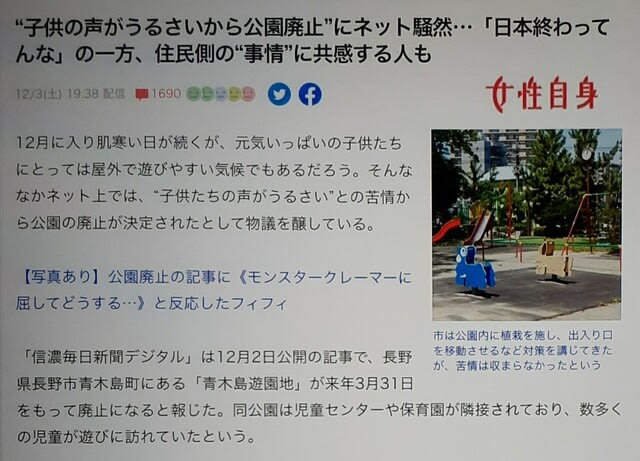

2日の信濃毎日新聞の記事〈声のチカラ〉欄に「子どもの声がうるさいから公園が廃止…それでいいの?揺れる長野市の現地で徹底取材」との特集記事が掲載されました。

この記事の概略は、かつて住民要望によって造成された遊園地が その後に近隣住民からの苦情によって廃止されることになったことに疑問を抱く市民からの投書を取り上げたものです。

記事は「子どもの声がうるさいからって公園を廃止してしまって良いのでしょうか? との市民からの疑問の声が寄せられた。都会では子どもの声を嫌って保育園などの用地が確保できない事例があると聞く。いったい何があったのか?現地を訪ね、関係者に話を聞いた」との枕文で始まり、公園が廃止された経過などについてレポートが記されていました。

※なお、今回の記事タイトルには「公園」とありますが、実際には「遊園地」です。

今回 問題となった遊園地は、長野市の青木島地区の住宅街の一角にあります。

広さは 150坪といったところでしょうか、青木島小学校・青木島保育園・青木島児童センターに隣接しています。

(マピオン地図)

(青木島児童センターに隣接)

記事の内容は概ね下記のとおりです。

〝公園〟とされているのは、長野市青木島町大塚にある「青木島遊園地」です。小学校の体育館一つ半ぐらいの広さで閑静な住宅街にある。

フェンスの張り紙には「青木島遊園地は、令和5年3月31日をもって廃止いたします」と市役所の張り紙があり「原状復旧工事のため今月ごろから閉鎖する」とし「長い間ご利用いただき、ありがとうございました」と結んでいた。

管理する市公園緑地課によると「多数の子どもが訪れ かなりの音が出ていたことが廃止の一因であることは事実」と説明。隣には児童センターや保育園があり 子どもたちの格好の遊び場でもあり、市(公園緑地課長)は「断腸の思い」と話した。

同課によると、青木島遊園地は2004年4月に地元から要望を受けて開設され 放課後には児童センターで過ごす大勢の子どもたちが遊びに来たとのこと。夕方の遅い時間帯には保護者たちのお迎えの車が相次いで出入りした。

だが、まもなく一部の近隣住民から「うるさい」「子どもたちが走り回ってほこりが舞い、車が汚れる」などと苦情が出るようになったことから、市は数年をかけ 苦情を寄せた住民の家に子どもがなるべく近づかないよう園内に最大8メートル幅の帯状にツツジを植えたり、出入り口の位置も変更し、(児童センターでは)子どもを迎えにきた保護者にエンジンを止めるよう呼びかけたが、苦情は収まらなかった。

遊園地廃止は昨年3月、苦情を寄せる住民が児童センターを直接訪れ 遊園地で子どもが静かに遊ぶ方法を考えるよう求めたことが直接の決め手になったとのこと。

これに対し児童センターは「子どもが静かに遊ぶ方法などない。だが、これ以上 迷惑はかけられない」として、子どもたちに遊園地を使わせない方針を決めた。

児童センターは定員100人に対し利用登録は144人。夏休みや冬休みは終日、施設内で過ごさなければならなくなる子どもも少なくないことから、職員は「何とか外で遊ばせてあげたいのだが…」と言う。

遊園地の草刈りなどは(愛護会として)児童センターの職員や保護者が担っていたが、遊園地を使えないのに維持管理だけを担えないことから作業を止(や)めた。市は地元区長会などと協議し 新たな担い手を探したが見つからなかった。やがて公園の利用者もまばらになり 地元区長会は今年1月「廃止もやむを得ない」と、市に伝えた。

市(公園緑地課)は「開設から18年もの間、一部住民に負担を強いてきたことを重く受け止めた」と話し、地元区長会の会長も「廃止はやむを得ないと考える」と話す。

一方、昨年3月 近くに自宅を新築した3人の子を持つ女性は「遊園地の存在が(新築の)決め手の一つだったのに(公園廃止は)残念でならない」と明かし、また、遊園地の隣で暮らす男性(85才)も「子ども好きなので声は気にならない。子どもたちのためにも存続してほしい」とし、近くのパート女性(66才)は「子どもの声が気になることもある」としつつ、県外で暮らす孫が来た際に利用することもあり「残してほしい気持ちは強い」と話した。 とされていました

今回の新聞記事をキッカケにしてか、ネットを中心にさまざまな(大きな)反響があり またメディアで活動するインフルエンサーも反応していることから、反響が反響を呼ぶことになっています。

その(反響の)大勢は「一部の〝クレーマー〟のために子どもの遊び場を無くすのはおかしい」とか「〝クレーマー(高齢者)〟の声を優先して 未来ある子どもの居場所を奪うのは間違っている」などとの反対意見で占められています。

その一方で「公園廃止の説明文を読んだら(メディアの)印象と違うんだが」とか「これ自分の家だったら耐えられるか自信ない…」また「〝クレーマーを追い出せ〟みたいなこと言ってる人は、落ち着いて思いとどまってほしい」などの声も寄せられています。

今回の事案の背景には、永年に亘る非常に難儀な課題が内在していると申せます。

この青木島遊園地(以下/遊園地)は、2004年に地元住民(区)の要望によって設置されました(前掲のとおり、この施設は「都市公園法」に基づく「公園」ではなく、地元要望で造られた(造ることのできる)「遊園地」です)。

設置当初は 周辺の居住環境も閑静なものであったでしょうが、やがて当該エリアに いわゆる現役世代(共働き世代)の居住人口が急増したことに伴い、児童数(≒児童センター利用者数)も増加、遊園地に隣接する児童センターも 定員(100名)を大きく越える利用者数(140名越え)で賑わうようになりました。

そのこと(子どもの増加)自体は喜ばしいところでありましたが、それは同時に 遊園地の利用者数の激増にもつながり、いわば想定を越える大勢の子どもが この遊園地で遊ぶこととなりました。

後の関係紙の掲載によると、この遊園地で遊ぶ児童数は(ピーク時で)約50名とのことですが、現場を見ると、ここで50名の子どもが遊ぶには 決して広いとはいえない面積とも受け止められます。

この限りあるスペースのなかで 世論を揺るがす案件が発生してしまったことは、まさに慚愧に堪えないと言わざるを得ないところであります。

今回の案件は いわば〝価値観の相違〟が、この 皆が不幸とも言える顛末を招いたと言えるのではないか、と。

そして その〝相違〟は、遊園地を使う側の関係者⇄苦情を寄せた住民のみならず これを論評する人たちの中にも生じていることが感じられます。

遊園地を造成したときには、(造成の)主体となった区も これほどまでに遊園地の利用者が増えて、結果 大きな音を発したり埃(ほこり)などの二次的被害が生じたりするようになるとは想像し得なかったのではないか。

そして、たとえ大きな音が生じても 子どもの出す音だから、誰もが許容(受容)してくれると思ったのではないでしょうか。

しかし現実には、それ(大きな音や埃など)は 件(くだん)の住民が受容し得るものではなかったようです。

そして このニュースに触れた人たちは、苦情を寄せた住民を「クレーマー」として断罪し、声を上げたこと(者)を〝悪〟との価値観に立って、事(こと)の良し悪しを判断することとなっています。

しかし、この住民にも ここに居住する権利があり、そのうえで 遊園地から発せられる大きな音などが日常生活を阻害するものであるならば、改善を申し入れることについても権利として認められるところでしょう。

このあたりの いわば不毛の論争ともなっている状況からも、如何(いかん)ともし難い〝価値観の相違〟を実感させられます。

(そもそも〝クレーマー〟とは、悪意ををもって相手を責め立てることを指(さ)しますが、今回のケースは いわば主張であり〝クレーマー行為〟とは主旨がやや違うのではないかとも思わされます)

この遊園地が設置されて18年。この間 市は(苦情に対し)でき得る限りの対応に努めてきました。

しかし、この住民の心に染(しみ)ついてしまったトラウマのような被害意識は 薄まることなく現在に至っているようです。

また、やや論点はズレますが、今の論争の大勢が「子どもが最優先。年寄りは黙っとけ」との いわばポピュリズム(大衆迎合)的な風潮にも懸念させられます。

未来を担う子どもの福祉を優先することは 私も同じく思うところですが、それを突き詰める余り 他を排除するようなことは、民主社会においてどうなのか。

例えば目の前に階段があったとき、健常者は登れても 障がい者は「アンタは障害があるから登れないね」と排除するような風潮は許されるものでは無い。

事(こと)ほど左様(さよう)に、大勢がこうだから少数意見は認めないという判断は、特に地方行政においては むしろ為(な)すべきではないことは、(地方行政の)責務ともいえるところではないか、とも。

・・・・・・。

今回の一連の顛末を経て、関係者の一人は「ある意味、皆が被害者。こんな事態は早く終わらせる必要がある」と述べていたとのこと…やるせない心中(しんちゅう)を吐露したものと受け止められるものでした。

いずれにしても、子どもたちに罪はありません。

このようになったことを受け、先ずは 児童センターを利用する放課後児童の(特に屋外での)居場所の確保に向け、所管を超えて取り組むことが求められます(現実的には 小学校の校庭の利用が想定されると思います)。

今回の事案は、市民の多様性や それぞれの価値観の機微(きび)について思い致されることとなりました。

また、市や地区の行なう事業等における対応の大切さと難しさ、時(とき)に応じて早期対応が求められることなど、私としても学ぶこと多い案件でありました。

せめても、早期のうちに 私たちのような立場の者が関(かか)わっていれば また違った展開があったかも…返すがえすも 忸怩たる思いがいたすところであります。

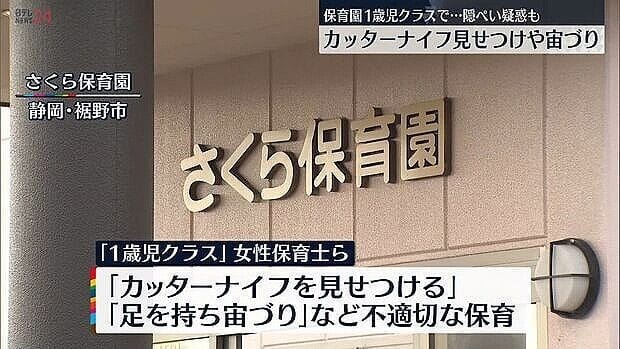

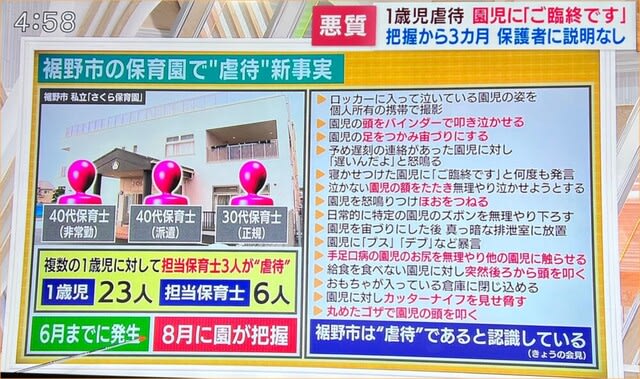

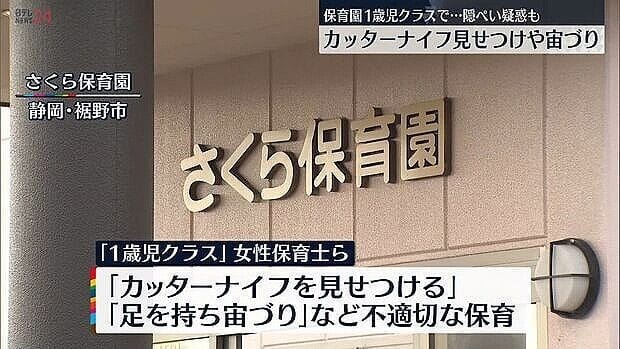

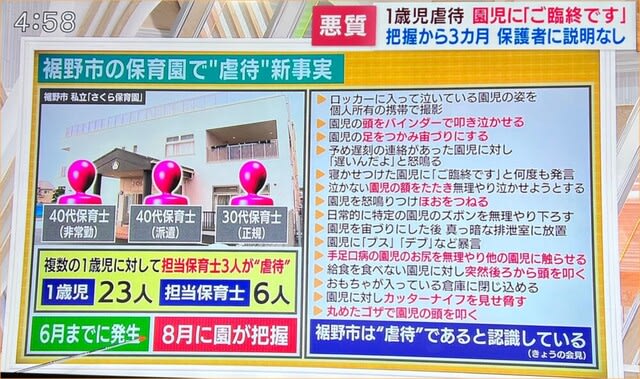

静岡県裾野市の認可保育園の3名の保育士が、複数の園児に対し さまざまな虐待行為を行なっていた事件について、裾野警察署は4日 当該の3名を傷害の疑いで逮捕(検挙)したことが報じられました。

裾野署によると、11/29の報道で事件を認知し 即日捜査を開始。その後の関係者からの証言などから僅(わず)か5日でのスピード逮捕となりました。

先ずは、この 警察の初動の早さを評価すると共に、これまで曖昧(あいまい)であった これまでの蛮行の「経緯」と「動機」について、司法の手で厳しく調べが行なわれることを期待したいところです。

これらの事案に際し、被疑者は往々にして「しつけのつもりだった」と申し開きをするところですが、実際には それぞれの行為は社会通念上の常識を大きく逸脱しており、(先日も触れましたが)かかる異常な行為が「施設内の常識」としてまかり通っていたこと、そして それらがいかに非道(ひど)いものであったかを 捜査を通じて炙(あぶ)り出してほしいと願う者の一人です。

このこと(逮捕)によって、おそらく行政の内部調査のようなものでは緩(ゆる)くなりがちな(調査の)内容が、事件として扱われるようになったことから一気に具体的かつ厳正なものへと転化します。

そういう点では、(繰り返せば)警察が行政任せにせず 現場に踏み込んでくれたことは英断であり(それも報道で事実を知ってから警察判断での行動喚起)、異例ともいえる今回の摘発は「虐待かしつけか」との曖昧な部分に(これは虐待=犯罪だ)と(司直が)シッカリ線を引いたという面からも、イイ意味での事例となったと(重ねて)評価するところです。

また、重ねての報道で 裾野市(行政サイド)が、当該保育園の園長が「この問題を口外しないよう求める誓約書」を全職員に書かせたとして 犯人隠避の疑いで(園長を)刑事告発をする方針を示し、さらに 施設運営の管理責任があるとして、所管の管理者(裾野市職員)はもとより、裾野市長についても(自ら)処罰を検討していることが報じられ、こちらの対応についても評価されるところです。

ややもすると 処罰の対象は犯罪行為を行なった当事者に止(とど)まる…いわば〝トカゲの尻尾切り〟に終始するところですが、裾野市(市長)においては これを連帯責任と捉え、厳正に対処することを表明していることは、いわば「常識」として 他の規範となるべきところでありましょう。

これまでの報道によると、当該の園長は〝(前掲の)口外しない誓約書〟の他にも、内部告発した職員に対し 土下座をしてこれ以上の口外をしないよう乞うたとのこと…これは全く〝逆を向いた行為〟と言わざるを得ません。

本来 管理職であれば、万一 職員に不適切な行為があれば、それを指摘し 改めさせるのが職責というものでありましょう。

それが、園長自らが〝もみ消し〟に走り、あげく土下座や誓約書まで書かせて事実を隠蔽しようとしていたとは…。

もしかしたら、一番の悪は この園長(の行為)なのかもしれません。

そのこと(隠蔽工作)によって、被告となる3名は「守られている」と勘違いし、タカをくくって過ごしていたのかもしれません。

さらに言えば 事件発覚後に行なわれた保護者説明会では、当該の園長は「申し訳ありません」とか「全て私の責任です」のオウム返しで「どのような経過か」とか「ではどうする」などの具体的説明が無いままに終始し、さらには 本来まっ先に謝罪ざせるべき当事者を同席させないなどの〝中途半端説明会〟となったことが、かえって保護者の反発を招くことになったことが報じられており、ここにも何ともいえない隠蔽体質が現れることになっています。

これら全てに共通していえることは「向いている方が逆」ということではないか と。

保育所でありながら、保育をせずに(保育士の気の向くままに)あげく虐待に走る。

事実が露呈しても、真実を語ろうとせずに隠そうとする。

管理する立場でありながら、当該職員に改めさせること無く、他の職員の口を塞(ふさ)ごうとする。

利用者(保護者)に対し、事実(経過)や具体的対応を述べること無く「全て私の責任」で片付けようとする。

今回の事件は、素早い警察の介入により 一気に場面は司直の手に委ねられることになりました。

今回の事件→適切対応を好事例とし、ややもすると曖昧のままに終始する福祉行政に厳しいメスが入ることを期待し、ここ(裾野市)に止(とど)まらず 各地で適切対応の輪が広がることを期待して止まないところであります。

また、私の立場においても「福祉」というもの(事業の実態)を 改めて見つめ直す機会としたところでありました。

開催中の『サッカーW杯2022年カタール大会』予選リーグで、わがジャパンイレブンは快進撃を重ね、名門ドイツと無敵艦隊スペインを相次いで破り 予選リーグ1位で決勝トーナメントへの進出を決めました。この快挙については今さら申し上げることもありませんが、特にスペイン戦において(私もライブで見守る中)決勝の2点目につながる三苫選手のアシストプレーでのVAR判定について、その結果待ちの時間が何と長かったことか…と、全国のサッカーファンと意識を共有したところでありました。

このうえは イレブンをして〝違う視界〟と言わしめたベスト8をめざして悔いのない戦いに臨んでもらいたいと願うばかりです。

ただ…〝勝てば官軍 負ければ賊軍〟の諺(ことわざ)どおり、一部の心無い俄(にわか)ファンが 例えばドイツ戦に勝てば褒(ほ)め、次のコスタリカに負ければ貶(おとし)めるような言いたい放題のコメントを発(はっ)していることに心を痛めるところであります。

結果が全てとも言えるプロスポーツの世界ですが、この際は そこに至るまでのプロセスにも心をいたし、温かく そして力強く(決勝トーナメントを)応援してゆきたいものです。

◆これほど 職責をはき違えた業務があるか =保育園での虐待事件=

子ども保育の聖地であるハズの保育園で 常人では考えられない事件が起こされ、にわかに信じられない思いがすると同時に 一連の非道な行為について、この施設の(当該の)職員たちが、本来 為(な)すべき職責をはき違えて業務に向き合っていたこと、そして そんな非道が〝自分たちの常識〟としてこの施設でまかり通っていた事実に、怒りをとおり越して強い憂慮の念を抱かされました。

報道によると、静岡県裾野市の認可保育園の3名の保育士(30~40才代)が 複数の1才園児に対し、さまざまな虐待行為を行なっていたそうです。

園児の頭をバインダーで叩く・給食を食べない園児の脚(あし)をつかんで宙づりにする・「ブス」などと暴言を吐く・園児にカッターナイフを見せて脅す・就寝中の園児に対し「ご臨終です」と言う などの信じ難い行為の数々です。

これらの蛮行が明らかになった後 保育園は保護者説明会など釈明の場を設けましたが、その説明内容は曖昧(あいまい)なものに終始し、何より 本来であれば(まだ訴訟等に発展していないのだから)虐待をした当事者(保育士)が出てきて謝罪すべきところ、それも無しということで、不信が不信を招く事態へと まさに泥沼化の様相を呈しているようです。

・・・・・・。

今回、なぜにこのような虐待行為が行なわれたのか?

そこには、この保育園や 他にも高齢者福祉施設や障がい者支援施設など、総じて「福祉施設」とされる施設にありがちな〝職員が陥(おちい)る勘違い〟を指摘する向きがあります(以降 保育園であれば「園児」高齢者福祉施設では「高齢者」・障がい者支援施設であれば「障がい者」を、総じて「利用者」と称します)。

本来 各施設の職員は 利用者の福祉向上のため、もっと言えば 利用者に不利益が生じないようにに努(勤)めることが職責であるハズであります。

もっと言えば (従前にも触れましたが)利用者を「顧客」と捉え、然るべくサービスに徹しなければならない立場でもあったハズです(但し この場合の「然るべきサービス」とは、単に盲従するのではなく 例えば保育園であれば「親代わり」として責任ある行動(保育)に努めるという意味です)。

ところが、例えば この保育園の悪職員は、利用者の福祉向上に努めるどころか 職場(業務)が自分のテリトリーであると勘違いし(すり替え)、自分が上⇔利用者が下 である・自分(職員)が利用者を〝管理〟する立場であると決めつけたことで、かかる蛮行に走るようになったのではないか、と。これが第一の悪。

そして 第二の悪は、そんな〝勘違い〟が「施設内の常識」としてまかり通ることで、同じ職場に居る者たちの感覚もマヒし、その施設内では蛮行が蛮行でなくなり 行動がますますエスカレートしてしまったことでありましょう。

さらに言えば そこには第三の悪も。

今回の保育園の事件は 内部告発によって明らかになり、この事件について 管理する立場である裾野市の市長も「刑事告発を検討」としていいることから、その〝常識ある判断〟には一定の評価がされるところですが、往々にしてありがちなのが、本来 施設運営の過ちを正す(質す)ハズの、先ずは職場の上司 そこから施設長~関係団体の長~所管する行政職員 など順を追っての管理者らが実態を正しく把握せず・または把握していても敢えて改善しようとしない怠慢(馴れ合い)姿勢が、かかる蛮行を助長する〝陰(かげ)の要因〟となっているところであります。

今回の保育園の事案(事件)は、決して対岸の火事ではありません。

事(こと)ほど左様(さよう)に、人々が暮らす地域社会においても「福祉」の皮をかぶった勘違い行為が横行しているのが実態であることが伝えられており、そこに強い憂慮の念を禁じ得ないところです。

今回の信じらでないニュースに接し、私の立場でも 社会に遍在する福祉現場における問題を把握し改善に努めなければならない…職責を強く意識したところであります。

去る11月14日~15日にかけて行なわれた、所属する長野市議会会派「改革ながの市民ネット」の行政視察について 順次ご報告させていただいています。

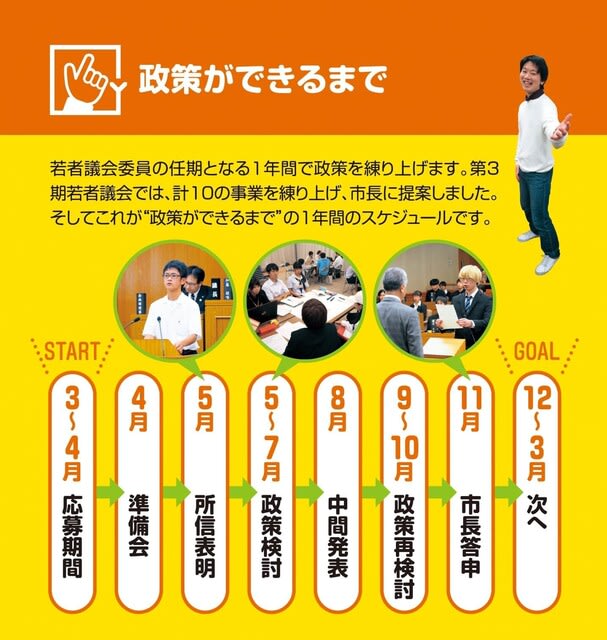

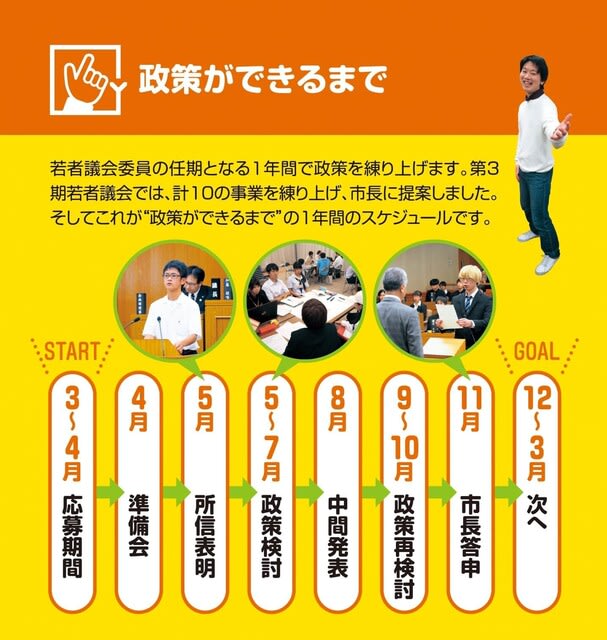

11月14日に 愛知県新城市が取り組む「若者議会」の状況を調査しました。

昨今の政治(行政)に対する〝若者離れ〟の状況は顕著になっています。

そんな状況下において 新城市は「若者議会」を設置し、若者の政治(行政)参加について先進的な取り組みを展開しています。

少子高齢化が進み 時代が多様化する中、であるからこそ 将来の社会がいかにあるべきかなどについて、本来は次代を担う若者こそが(政治行政に)関心をもってもらいたいところでありますが、実際には(若者の政治参加は)儘(まま)ならないところであり、そのことは 地方議会においても大きな課題となっています。

そんな中、新城市 は『若者議会』の設置に向けた「新城市若者条例・新城市若者議会条例」を定め、それに基づき 平成27年4月に(若者議会を)設置しました。

その趣旨を見れば「若者が活躍できるまちにするため、若者を取り巻くさまざまな問題を考え 話し合うと共に、若者の力を活かすまちづくり政策を検討」となっています。

何より特徴的なのは 市(新城市)は『若者議会』には 予算提案権を付与し、予算の使い道を若者自らが考え 政策立案したうえでそれを市長に答申し、市議会の承認を得たうえで 市の事業として実施していることです。

かかる若者議会の「議員」は 例年 年度末に公募(概ね19才~29才)され、年度初(4~7月)にかけて ワークショップなどを通じて「政策」を立案し、中間報告や再検討を経て11月には市長へ「答申」を行なうとのこと。

行政の事務事業とほぼ同じスケジュールを辿っています。

このような 若者が主体となった政策立案~市長答答申~議会議決~実施 との一連の仕組が条例化されたうえで実施されているのは日本初の取り組みです。

さらに『若者議会』が特徴的なのは、新城市議会との関わりでありましょう。

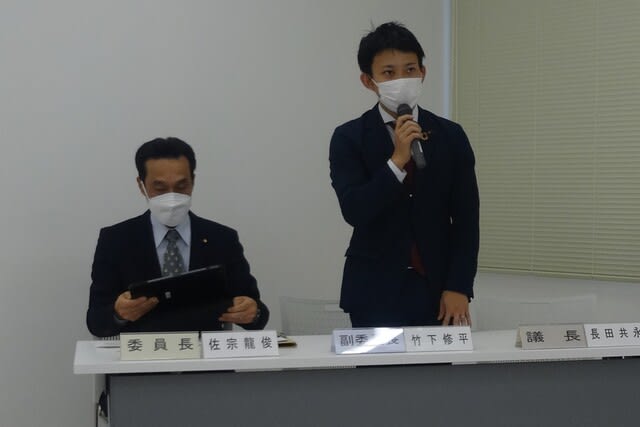

このことについては、視察の場に新城市議会議員(担当委員会委員長)が説明に立ってくださり 取り組み状況を説明してくださいました。

それによると、若者議会議員の人たちの政策立案~事業化までの間 ワークショップなどに現職新城市議会議員が積極的に関わり、あくまで若者議員の意向を最大限に汲み取ったうえで 実際に事業化する際の課題や問題点をアドバイス・さらに(実現に向けた)修正点などを指南し、そのうえで議会での審査に付することとなっているとのこと。

そこには、若者議会に「予算権」を付与したことがあります。

例えば 若者議員が荒唐無稽な提案をしたとしても、そこに予算が伴わなければ「言いっ放し・聞きっ放し」で完結してしまうところですが、たとえ若者の意見でも それが事業化されるとなれば、そこには市民が納めた「税金」が支弁されることになるので、言う方(若者議員)も 聞く方(新城市議会議員)も いわばガチンコ・真剣に(事業化の是非と内容を)考える〝相乗効果〟が芽生え、今やその意識は定着しているそうなのです。

そのうえで 若者議員の提案(政策)は、現職新城市議に無い斬新な〝若者目線〟であり いわば「目からウロコ」的な魅力ある提言が寄せられるようです。

で、そんな〝異年齢のやり取り〟が、結果として新庄市民の市民益向上に資する面があるとのことでありました。

そして昨期、かかる若者議会から巣立った君(きみ)が 史上最年少で新城市議会議員に当選し、まさに若者議会が現職議員として市政に参画することとなった〝人的成果〟も収めることとなったとのことでありました(前掲の写真で起立説明するT議員がその人)。

長野市においては「こども議会」の取り組みがありますが、これは教育委員会が所管し 主に「子どもに議会での発言を経験させる」ことが目的になっており、そこには予算権も無ければ 政策実現の是非・可否を突き詰めることもありません。

そこには やはり「予算権の付与」の〝具体性の有る無し〟の違いが大きく、それだけに新城市の「本気度」に敬意が表されるところであります。

質疑の中で 私はこの点に触れ、新城市の取り組みを評価すると同時に 事業化の是非・可否について新城市議会の「向き合い方」について伺いました。

それに対し 新城市は「若者議会に予算権は付与するものの、出された政策を全て丸呑みし 事業化しているワケではありません。」とのこと。

さらに 説明に同席してくださったS議員は「若者の提案にの中には 実際には事業化が厳しい内容もありますが、それに対しても いわば門前払いするのではなく、提案の問題点などについて(議員側も)真剣に向き合い意見を交わしています。そのような積み上げの中で 最初は(事業化が)無理と思えたものも採用されるようになるなど、若者議員⇔現職市議の相互が本気になって議論することで、先ずは税金の使い道が修練され そのうえで 参画した若者議員の市に対する関心が高まるとの相乗効果がみられ、そういう点でも この事業は大きな意味を持っていると思います。」と述べておられました。

新城市の『若者議会』は〝若者の政治離れ〟について、それを嘆くだけではなく 名実の「実(じつ)」を設けて若者の市政参加の道を開く 思い切ったともいえる具体的方策であり、大いに参考になるものでありました。

リーフレットの中にあった「新城に対するさまざまな意見・想いを持つ若者同士、新城について語り合いながら「新城のこれから」について若者の視点で考えます。若者が活躍できるまちを目指して、新城市では若者の一歩を応援します。」のフレーズが印象的でありました。

この日(27日)、JR川中島駅周辺(本町区/もとまちく)に住まわれる方々の有志が協力し合い 町(街)の風物詩ともなっている「イルミネーション」の設置作業を行ないました。及ばずながら私もお手伝いに参加させていただきました。

こちらの本町区は かねてより〝佳(よ)き地域コミュニティ〟が醸成されており、何かにつけて共助の活動が 実(じつ)に盛んに行なわれています。

今はコロナ禍で中断していますが、盛夏に行なわれる「盆踊り」や やはり有志による農作物育成栽培事業、さらに高齢者のゴミ出し支援事業など いわば「住民による住民のための活動」が不断に行なわれ、その度に相互に横の連携を深める(強める)に至っています。

そんな 共助の活動が、燦々(さんさん)と形を成しているのが この「イルミネーション」と申せます。

ややもすると閑散としているJR川中島駅前にイルミネーションを設置することで、冬の寒い時期の夜に駅前を明るく照らし 帰途につく人たちに癒やしを与えると同時に、多くの方々に季節感を感じ取ってもらいたいとの願いを込めて設置されるイルミネーションは (前掲のとおり)今や季節の風物詩として内外に知られることとなっています。

この日は 幸い好天に恵まれ、いわば〝作業日和(びより)〟となりました。

多くの本町区有志の方々が参集し、一斉に設置作業に取り掛かります。

駅前広場にあるモニュメントを活用し、(モニュメント)の中心に柱を立て そこから電飾を山の稜線のように張り広げてゆきます。

さらに モニュメントから四方に〝ナイアガラ〟なる電飾のカーテンを張り、造形の広がりを演出します。

作業には高所作業車も動員、本格的な電飾作業となっています。

また、ロータリーの外郭の街路樹にも電飾が施されます。

毎年のことですが、この街路樹への電飾のついでに〝街路樹剪定〟も行なわれており、まさに一石二鳥の作業となっていました。

これら設置作業の際には、いわば阿吽の呼吸で連携がなされています。

高所に登って枝払いをする人が居(お)り、その下では落とした枝や葉を直ちに片づける人が居る。そんな連携の下(もと)、決して周辺を汚すことなく スピーディーのうちに作業は進捗してゆくのでした(実は、私も この片付け作業に加わったことから、片付け班の画像はありません(撮れませんでした)。

こちらでは、齢(よわい)87才になんなんとする大先輩の姿が。齢を重ねても積極的に作業に参加され、存在感を示しておられました。

そうこうしているうちに 2時間ほどで作業は終了、例年どおりに連系を保ったままに造形が施され、後は日が暮れるのを待つばかりとなりました。

私は いつも思うのですが、このような共同作業は「防災訓練」に通じるのではないか と。

たとえば地域に何か(災害など)が起こったとき、日常的に連携している地域であれば〝おっとり刀(かたな)〟で皆が集まり、力を合わせて有事に立ち向かうことができるでしょう。

ところが、地域のコミュニティの無い地域であれば イザというときになっても住民相互の連携が取りにくく、然るべき対応にも齟齬が生じてしまうかもしれません。

いわんや、こちらの本町区においては おそらく何かあったときにも直ちに対応できるチームワークが醸成されており、それだけでも非常に心強く感じるところです。

概して〝災害対応〟などと固く構えて物事に対峙したがるところですが、そのための素地(そじ)として このような、いわば楽しみながら行なう共同作業のようなものが大切ではないかと心底思わされた設置作業であります。

こんな日常活動が、きっとイザというときに機能してくれる。そう確信して止まないところであります。

日が暮れた頃、JR川中島駅前に足を運ぶと 試験点灯よろしくイルミネーションが燦然(さんぜん)と輝きを放っていました。

このイルミネーションは圧巻のダイナミズムがあることを、いつも実感させられます。

これは実際に目にしないと感じることができないもの…読者のみなさんにおかれましても ぜひ一度、夜のJR川中島駅前にお出かけくださいな。

地域の方(かた)から 別々の案件で相談を受けるも、その〝共通性〟について思いをいたすこととなりました。

篠ノ井岡田地区にお住まいで 今年度区長をお務めのAさんから、お住まいの地区(区)の公民館の基礎に亀裂が入り 対応について相談したい旨の電話をいただき、この日(26日)とりあえず現地に足を運びました。

当該の公民館は、地区住民の方々の供出金で建てられた「地域公民館」です。

築年数は約30年の木造平屋建てです。

一見すると異常は無いように見受けられますが、Aさんに促されて建屋の東側(裏手)に回ると…。

建屋中央の基礎部分の壁面に、(基礎壁面が)剥離したような亀裂が入っています。

この山状の剥離亀裂は 幅約170cmに及んでおり、箇所が基礎部分だけに 建屋全体に影響が出始めているのではないかと、Aさんは不安を口にしておられました。

この状況を受け、いずれにしても素人判断はできない(すべきでない)ことから 取りも敢えず、この公民館を建設した事業者(建設会社)の担当を呼び 実態を見てもらうと同時に、この亀裂がどういう類(たぐ)いのもので 建屋自体に影響があるのか無いのかを調べてもらうことにしました。

(その後 事業者が亀裂箇所に削(はつ)りを入れてみると、基礎内部の鉄芯が見えるほどの深さで部材(コンクリート)が削られた状態になっていました)

いずれにしても 外見上だけでは何ともいえないことから、今後 ある程度の時間をかけて調査してもらうこととしました。

調査結果に伴い、修理修繕の必要が生じた際には 教育委員会の補助制度もあることから、それらの面も念頭に置きつつ 私の立場でも支援させていただくこととしました。

続いて、やはり篠ノ井地域 今度は瀬原田の従前集落にお住まいのBさんに乞われ、Bさん宅の向かいの建屋(C宅)の調査に行きました。

件(くだん)のBさん、今は空き家となっているC宅が崩壊寸前になっており そのことで様々な課題を抱えることになっているそうなのです。

Bさんのお宅は、新興が著しい瀬原田の中でも 山沿いの旧集落にあります。

問題の建屋は Bさん宅の真向かいにあり、それが酷(ひど)いことになっているのです。

もう数十年前に家主が転居したC宅は、建屋自体が朽(く)ちており、まさに崩壊寸前の状態です。

屋根は崩れ戸は外れ 壁も崩落し、柱の支えだけで 辛うじて建屋の体(てい)を成しているようです。

Bさんは、こんな朽ちた家が真向かいにあることに 大きな不安を抱いておられました。

もし一定程度の地震があれば 倒壊するのではないかとの不安に併せて、既に〝実害〟も生じているとのこと。

訊けば この空き家は、今や有害獣の恰好の棲家(すみか)になっているそうです。

夜になると獣の鳴き声が(この空き家から)聞こえ、建屋の周辺には (C宅に向かう)獣道(けものみち)まであるそうです。

で この有害獣は、域内の農作物を荒らし 相当の被害も出ているそうで、周囲の農家も苦々しく思っているそうです。

この建屋の所有者は、現在 中信地区に住んでおり、連絡は取れるものの 建屋撤去の声に対してはのらりくらりの生返事(なまへんじ)を繰り返しているそうです。

この酷い状況を踏まえ、いずれにしても所管に照会し 行政としてどのような対応ができるか協議することとし、一旦 現場を預かることといたしました。

この、全く異なる事案二題ですが、共通していえることは〝時間経過〟ではないか と。

いずれの物件も 建設後 相当の年月が経過しており、そのことで劣化が進み ご相談のような事態となっています。

このような 建屋はじめ様々な施設や装置等については、今「経年劣化」の課題が散見されるに至っています。

相当前に作(造)られた物件が 次々に大規模改修や建て替え更新の時期を迎えるに至っており、社会全体が それらの対応を求められることになっています。

そんな〝時代を背景にした課題〟を、奇しくも連発の形で見せられ、私としても課題意識を改めて喚起させられたところでありました。

週明けから、各所管とのキャッチボールが始まります。

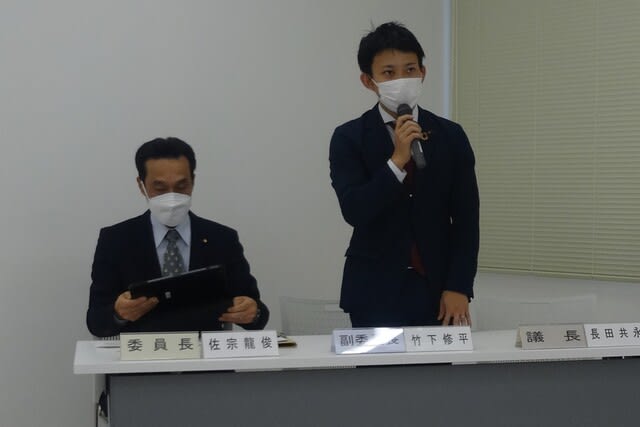

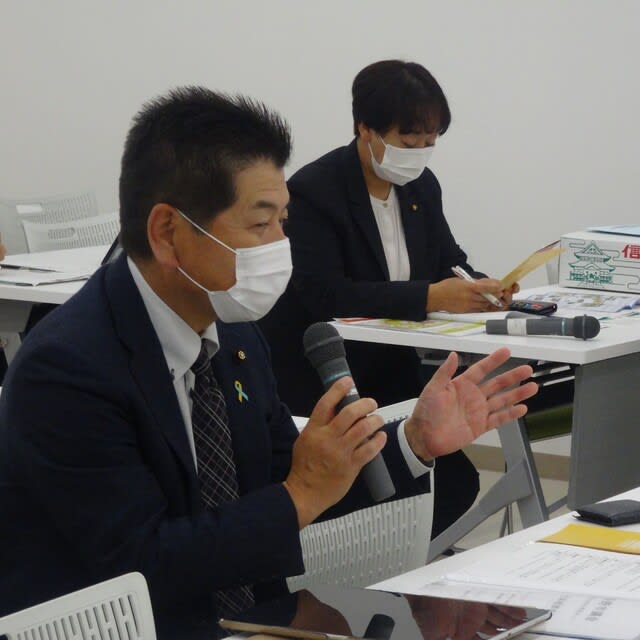

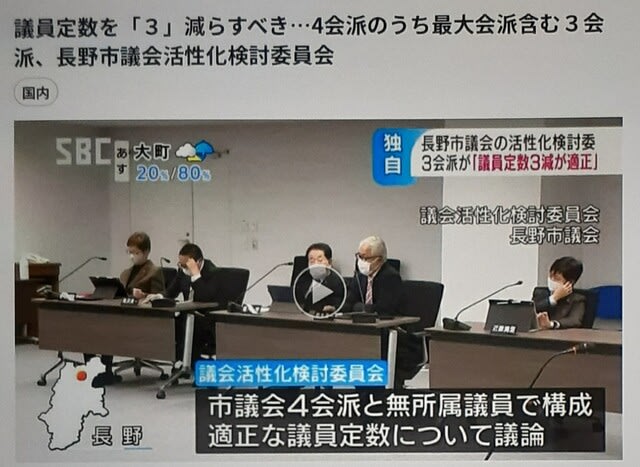

この日(25日)行なわれた『長野市議会 議会活性化検討委員会』において、次期(令和5年9月)改選に向け 議員定数の在り方について議論が交わされ、結論にまでは至らなかったものの「議員定数を削減すること」の意見が大勢を占め、削減数については「3」とすべきことが やはり大勢となりました。

このことは 後のローカルニュース等でも報じられ、市民にも周知が図られているところです。

民意を反映する議員が参画する「議会」は、その責務の重要性が認識されている一方で、現下の厳しい社会状況などを踏まえ その「定数」の適正についても、やはり民意が注視し 選挙の度に話題となっています。

その「議員定数」…これ(定数)については、有権者のさまざまな声がありながらも 最終的には議員(議会)自身が決するところであり、いわば〝自分で自分の首を絞める〟ことにもなる 議員定数、それも「削減」の方向づけは なかなか手を出しにくい案件でもあるところです。

さきに執行された 衆院選・参院選の国政選挙においても「身を切る改革」などと詭弁を弄して〝言葉〟だけは踊るものの、未だ国会議員の定数議論は行なわれることは無いままに推移(10増10減はやってましたが、これでは定数に変化ナシ)しており、それだけ 定数議論、それも「削減」に向けた議論は 勇気を要する作業と申せます。

そんな〝議会のお家事情〟を抱える中ではありましたが、私の所属する会派は、会派結成以来「議員定数の適正化(削減の必要性)議論の推進」を(会派の)大きな柱に据えて主張してきました。

長野市議会においては2006年に42議席→39議席に削減して以来 定数見直しの議論が具体的に行なわれてきませんでしたが、その間も 私たちの会派は一貫して定数議論を提唱し続けてきました。

私自身は 私事により会派を離れた時期がありましたが、その考え(定数見直し=削減)は変わらないところでありました。

それが 来年の改選を控え、ここへきてようやく議論が具体化に向けて舵を切り始めたことは 歓迎すべきことと申せます。

その背景には 急速に進む人口減少社会があります。

長野市においても 現在37万人有余の中、残念ながら近い将来には36万人台…さらに時代が進めば さらなる人口減少は否めないところでありましょう。

そんな中「人口1万人に1人」が適当とされる地方議会においても、かかる人口減少傾向を踏まえれば それに応じて議員定数を削減することは、むしろ当然の責務といえるのではないか と。

企業経営等においても、最大の経費削減策は いわゆるリストラ(人員削減)であり、そういう面においても 議会の定数削減は、いわば時代の要請とも言えるのかもしれません。

この日の検討委員会は、私自身は委員外であるため 表(おもて)の議論に加わることはありませんでしたが、いわば〝言い出し者〟の一人として 午後からの議論の推移を見守っておりました。

参加する委員には 過去の(わが会派の主張)を踏まえシッカリと議論(発言)することを乞い、そのうえで できることなら本日中の委員会方針の確定に持ち込むことを期待したところですが、残念ながら全会一致には至らず 検討委員会として「(賛成・反対の)両論併記」として、しかしながら大勢は「削減」の方向であることを記したうえで 議長に報告書として提出することになったとのことであります。

そのうえで今後は 来る12月議会の場で、この報告書を基に議会手続きが取られたうえで おそらくは議員定数見直し=3議席の削減が決定されてゆくものと思われます。

市民(国民)に最も身近な自治体議会が、その市民の多くの声を踏まえ 自ら〝身を切る改革〟に臨むことになります。

向かう先は茨(いばら)の道でも、それを承知で歩んでゆかなければなりません。

◇所属会派『改革ながの市民ネット』が、市長に「令和5年度予算要望書」を提出(具申)

22日(火)、所属する会派『改革ながの市民ネット』の一員として 市(市長)に対し、令和5年度予算編成に際し 会派として予算配分すべき内容を取りまとめ、今後の予算編成や事業計画に反映させるべく要望書を提出しました。

この詳細については後日に譲ることといたしますが、いずれにしても コロナ禍が収束が見られず、そこに円安・原油高い等の悪条件が加味される中 市民に最も身近な自治体(市)の行財政運営においては、疲弊する市民生活の建て直しや いわば光の当たらない方々への適切な計らいなど、キメの細かい(行財政)運営が求められています。

意見交換の中で 私の方からは「国をはじめ 現下の公的事業は、いわば その場しのぎの場当たり的な面が否めないことから、とりわけ長野市においては より先を見据えた行財政運営を行なっていただきたい。が、それ(先の見据え)は 行政都合で行なわれるものでは無く、あくまで市民 それも今を生きる市民から将来世代に至るまで、誰もが納得できる(してくれる)形で編成していただきたい。」と述べさせていただきました。

市の行財政運営は、市民からの貴重な浄財(税金)によって購(あがな)われていることを共々に再認識し、適切な支弁に努(務)めてゆくべきことは言うまでもありません。

ところが実際には、それ(行財政運営)が 真の市民ニーズに叶っていない面も散見されることから、われわれ議会(人)においては、要望(意見)と共に チェック機能の強化をさらに強めてゆかなければとの思いを新たにしたところであります。

◇長野市ソフトテニス協会「納会大会」

23日(水)、市内東和田テニスコートで 長野市ソフトテニス協会のシーズンを締めくくる「納会大会」が開催されました。

が…この日は かなりの確率で「雨天」が予想(予報)されていたことから、トーナメントは中止とし 交流試合方式で、雨が本降りになるまで互いにラケットを交(まじ)えることとなりました。

私は、縁あって 本ソフトテニス協会の会長を仰せつかっているのですが、ことソフトテニスについては、トップアスリートの道あり・また子どもから高齢者まで終生に亘り親しめる〝生涯スポーツ〟としても魅力あり、非常に幅広く奥も深い好競技と申せます。

今年の協会行事(大会)は この日をもって終了となりますが、各位におかれては 来シーズンも引き続き…などという狭義に止(とど)まらず、これからの長い人生においていついつまでも(ソフトテニスに)親しんでいただきたいと心から乞(こ)うたところでありました。

(写真撮影と競技中のみマスク外す)

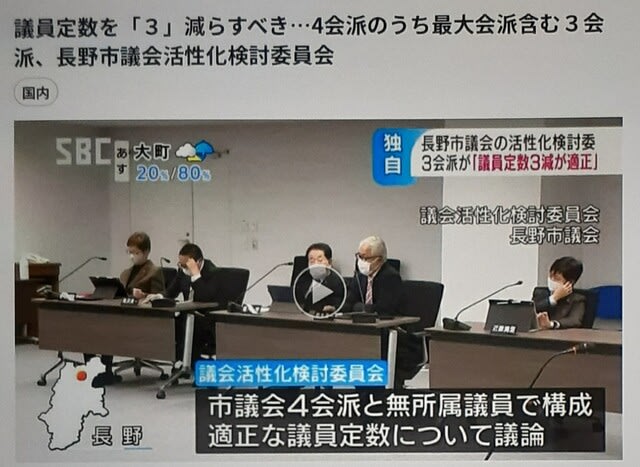

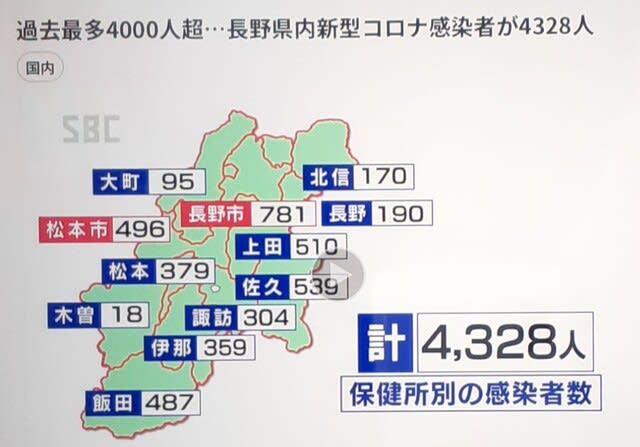

◇コロナ禍 引きも切らず…長野県が全国唯一「過去最高」を悪しけく更新

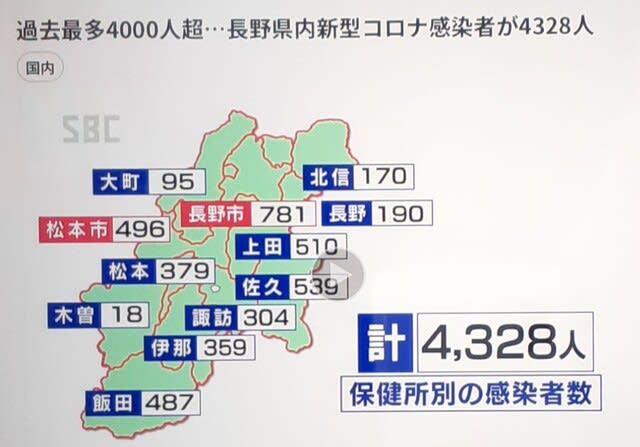

23日の新型コロナ関連ニュースで、全国のコロナ感染者が13万3,361人を数えたこと、そして 全都道府県の中で長野県だけが「過去最多」を記録したことが報じられ「またもや か…」との残念な思いを新たにさせられました。

23日(水)の長野県内のコロナ感染者は4,328人を数え、長野市においても781人の過去2番目に多い感染者数を記録するに至っています。

減らない…第7波が収まりかけた中、またまた高止まり傾向の状況が舞い戻ってきている感です。

それも もうじき師走の時期。ことし一年の締めくくりは またもコロナ禍に覆われることになるのでしょうか。

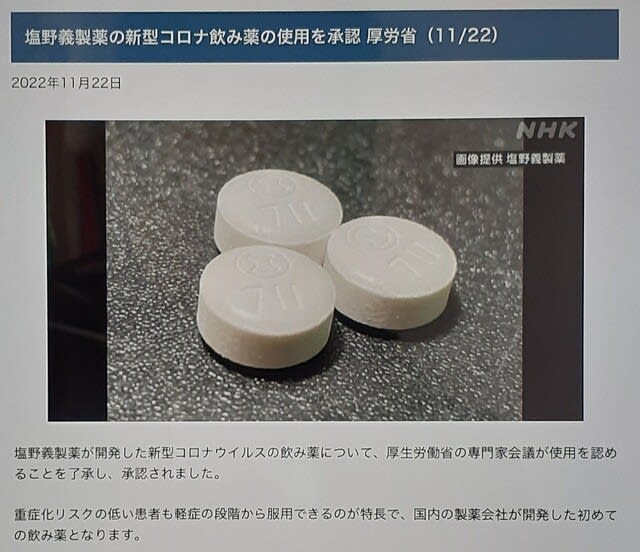

そんな中、国(厚労省)は「シオノギ製薬」の経口薬(飲み薬)の承認を決めたとの報が流れており、これが〝救世主〟となり得るかに注目が寄せられています。

このことについては後日に触れさせていただきますが、いずれにしても コロナ感染症の厄介たることいかばかりか を、この暮れが近づく中 再認識させられるところです。

◇郷土力士「御嶽海関」まさかのズルズル6敗目…本人のみならず、周囲もガッカリ ⤵

今場所に10勝を挙げれば大関復帰が果たせるハズの郷土力士「御嶽海関」が ズルズルと6敗目を喫し、このままいけば 10勝どころか勝ち越しにも暗雲が立ちこめる事態となっています。

県民の期待を一身に背負って土俵に上がる御嶽海関、そのプレッシャーはいかばかりかと拝察するところではありますが いかんせん勝ってもらわないことには、ファンの士気も下がってしまうところです。

と いうもの、何いうウチのオフクロが 同じ木曽谷の出身ということもあり、大の御嶽海ファン…関取の勝った負けたで その日の食欲まで違ってしまうほどなのです。

しかして、ここのところの連敗続きのせいで 心なしか(オフクロの)元気が無くなっている感、人気力士の影響力の大きさを再認識するところです。

関取にとっても「勝ち星」は何よりのエネルギー・ファンにとっても(勝ち星は)元気の糧となることから、どうか御嶽海関には 早く切り替えて、勝利=観る者も元気に へとつなげてほしいものです。

◇一縷(いちる)の明るい話題 サッカーW杯の緒戦で、日本チームがドイツを破る〝ジャイアントキリング〟をやってのける!

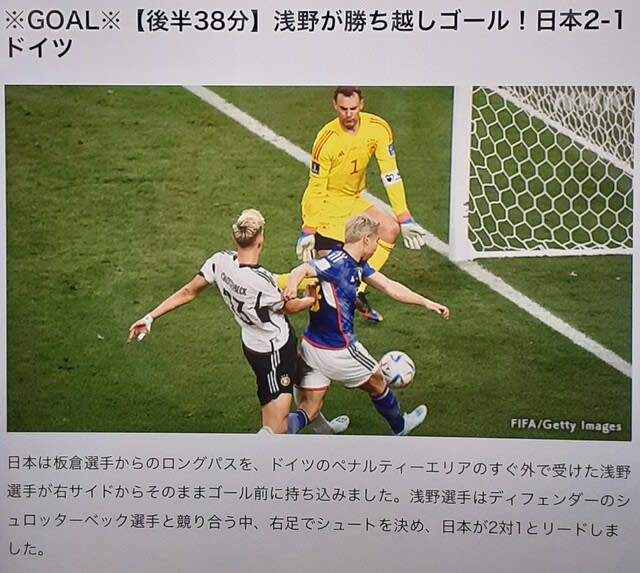

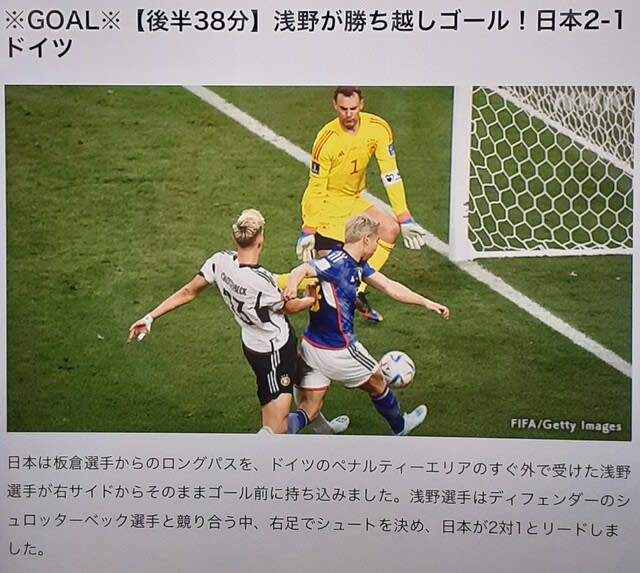

何かと厳しい 世知辛いニュースが多い中ですが、日本時間23日夜に放映された「サッカーW杯カタール大会」の緒戦で、わが日本チームが強豪ドイツを破る〝ジャイアントキリング(大金星)〟を挙げ、サッカーファンの一員として 驚きと喜びがない交ぜになる境地になりました。

世界ランキングでも劣る日本は、当初から苦戦が予想され いわば胸を借りる心境でゲームに臨んだところと見られていましたが、選手自体は 実に堂々とした戦いっぷりでありました。

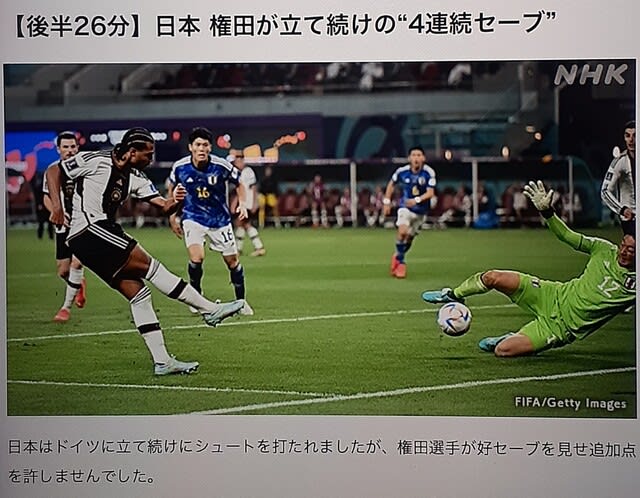

体格で劣る日本でしたが ドイツの猛攻を1点で凌(しの)いだ後半、途中投入された選手がたて続けにドイツのゴールネットを揺らし、7分ものアディッショナルタイムも乗り切って みごと2-1でドイツを下したのでした。

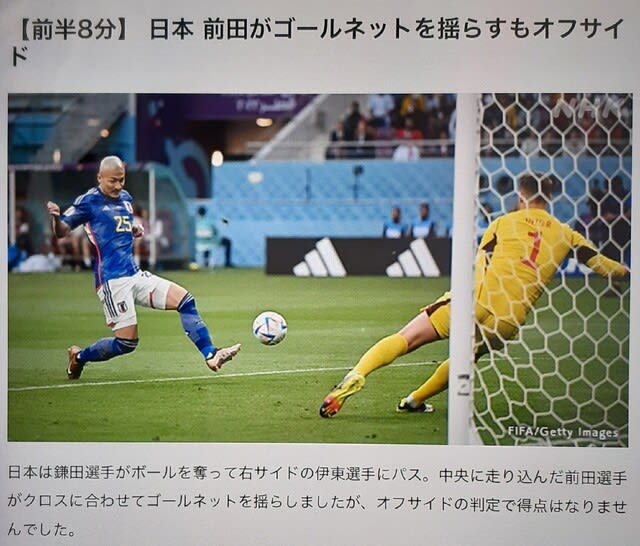

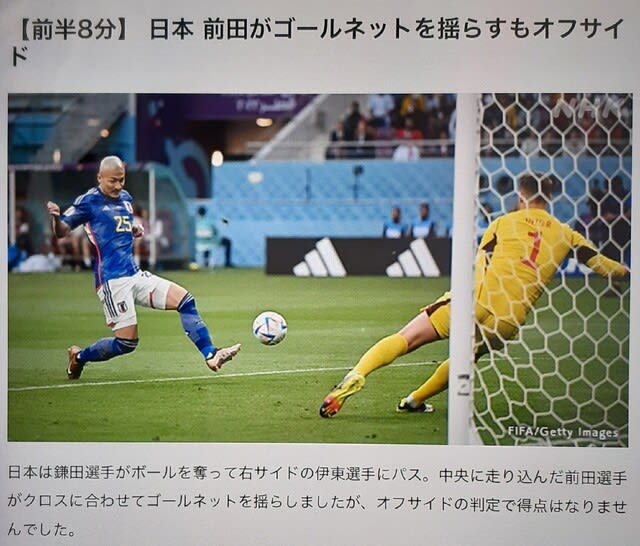

試合では、以前に信州ダービーの一角である「松本山雅」に所属していた前田選手が あわや先制のシュートを放つ(結果はオフサイド)など、序盤から緊張感みなぎる展開でしたが 最後は日本イレブンの勝利への執念が相手を上回ったということでしょう。

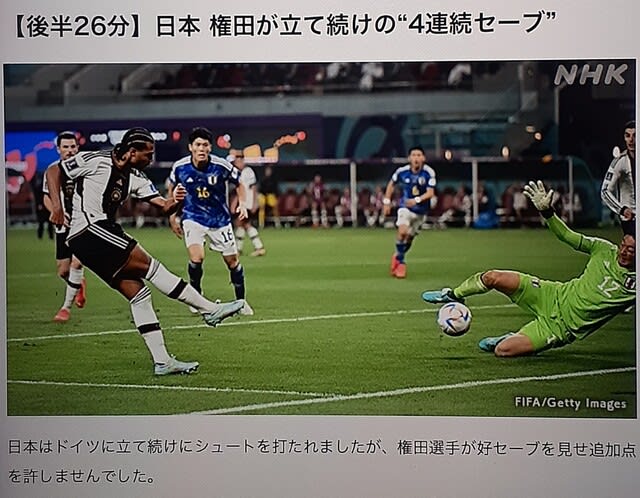

なお この試合では、ゴールキーパーの権田選手の守護神ぶりが際立ち、(PKこそ献上したものの)彼の好守が日本チームを救ったと言えると思います。

ドイツの雨あられと注ぐ鋭いシュートを ことごとくファインセーブ。その鉄壁な守りが 後のカウンターを呼んだと確信するところです。

まさに ピッチもベンチも一体となった劇的勝利。先ずは心からの祝意を送りたいと思います。

23日の用務の帰途、丹波島橋を渡っていると「えびす講花火」の大煙火が打ち上げられていました。

あいにくの荒天の夕餉(ゆうげ)でしたが、長野の夜空に満天の大煙火が輝き 多くの人が夜空を見上げる機会となっていました。

今年も もう終盤…大煙火に触れて一服の気分転換をいただきました。

しかし、課題は山積しております。

この日(21日)、既存の体育館を活用してまちづくりを進める取り組みを行なう市民グループ(体育館を活用したまちづくりプロジェクト)が、市長に対し要望書を提出し 若干の意見交換を行ないました。

この件については さき(11/18付)の本ブログでも触れていますが、こちらの市民グループは いわばクレバー(賢者)のうちに市長要望を行ないました。

活動の端緒は、長野市が いわば一方的に進めようとしていた「中部勤労青少年ホーム体育館」の廃止案に反対し、同体育館の存続を求めるものでありましたが、その(反対)のための議論を進めるうちに 長野市に設置されている体育館の全体(像)について考えることとなりました。

すなわち、これまで長野市が一律に また縦割り行政のままに所管ごとに進めようとしていた〝廃止ありき〟の議論に疑問を唱え、そのうえで 各施設については、(廃止ありきではなく)それぞれの利用頻度や市民ニーズを踏まえ、活用できるもの(施設)は活用し そのこと(活用)により、市民の健康寿命延伸やコミュニティの醸成に資するべきと〝前向き提案〟を行なっているのです。

これに対し市長は、市民(グループ)の要望(願意)を理解したうえで 同体育館については存続の方向で再検討を進めていると答え、そのうえで今後は施設管理等において〝行政の縦割り〟を越え総合的に所管するよう努める意思を示しておられました。

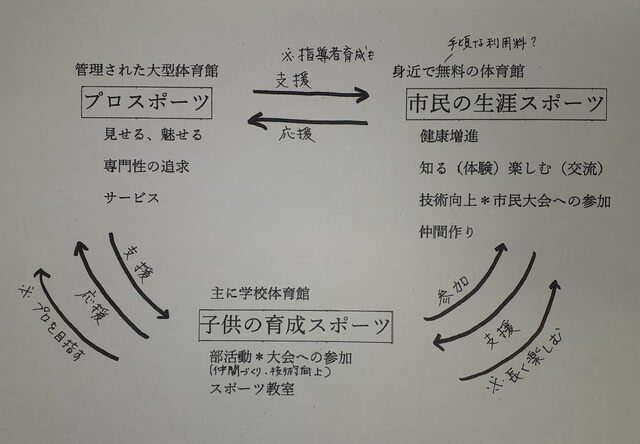

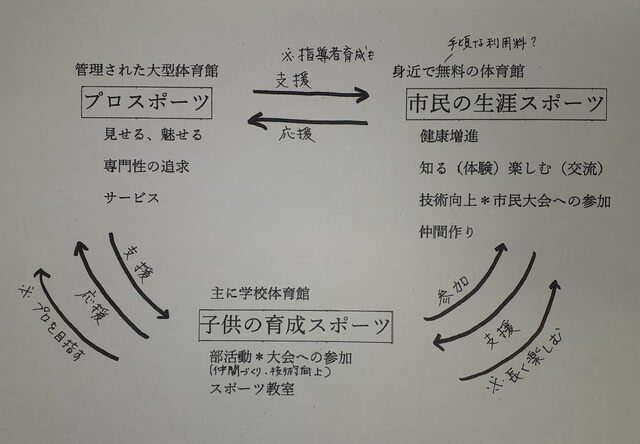

後の意見交換の中で グループの一人が〝手作り提案フォーム〟を示されました。

これは、長野市など地域におけるスポーツ参加の姿と体育館などの施設との相関関係を示したものです。

すなわち、Jリーグなどのプロスポーツにはスタジアムなどの大型施設を⇔部活などの育成スポーツには学校体育館を中心とした施設を⇔市民の健康増進のための生涯スポーツについては地域の身近にある体育館を などと、それぞれの取り組み状況(姿勢)によって施設の棲み分けを行ない、しかしながら それぞれの「スポーツ」は 横の関係を維持しながら共存共栄を図ってゆくべきとのもので、いわば 今後の地域スポーツの在るべき形を分かりやすく示したものです。

意見交換の中で 私もこの点に触れ、さらに「こちらの市民グループは、自分たちの要望(体育館の存続)だけを勝ち取ればそれでオシマイ との〝おねだり型要望〟では無く、そのことに端を発して 今や長野市の将来像にまで思いを巡らせるクレバー(賢者)な団体となっています。市としても 今後も方々の意見を大いに参考にしたうえで、今後の公共施設マネジメントに取り組んでもらいたい。」旨を述べさせていただきました。

今回の市長要望は、単なる体育館存続活動の狭義を越え 将来に向けた公共施設マネジメントの基本的な考え方にまで(いい意味で)影響を及ぼすことになりました。

なお、こちらの市民グループのみなさんは 市長に要望書を提出したことで終わりではなく、これを契機に 今後も建設的な意見交換を重ね、(体育館を活用した)市民の健康寿命延伸やコミュニティ増進のために前向きに取り組んでゆくことを確認しておられました。

私の立場においても、かかる市民(グループ)の願意(真意)を理解したうえで 今後も適切に(官⇔民の)仲立ちを担い、結果として市民益向上に資することになるよう 引き続き取り組んでゆく思いを新たにしたところでありました。

知人(A子さん/会社勤務)との会話の中で、コロナ禍における勤務先での気まずい雰囲気に話しが及びました。

件(くだん)のA子さん、実は9月初旬にコロナ感染症に罹(かか)り、勤めを休まなければならなくなったそうです。

A子さんのコロナ感染症は、どうやら別に暮らす娘(B美さん)の子(お孫さん/C江ちゃん)から移ったとのこと。

で、この感染には経緯がありました。

B美さんちは母子で、母親のB美さんが働いて生計を立てています。そんな中、娘のC江ちゃんに風邪の症状が出たことから 困ったB美さんは母親のA子さんに 風邪が治まるまで2日ほど子ども(C江ちゃん)を預かってくれないか頼んできたとのことです。

と いうのも、B美さんはパート職(非正規労務)のため 休職すれば直ちに給料自体も減ってしまうため、できることなら(仕事を)休まずに勤めたいとの 背に腹は代えられない事情があったのでした。

それ(託児)を頼まれたA子さんは、他ならぬ娘の頼みとあって 自分の勤務先には2日間だけ休みをもらい、孫(C江ちゃん)を預かったのでした。

ところが、C江ちゃんは2日間で治るどころか 症状が何だか怪しくなり、念のため小児科で調べてもらうと「コロナ陽性」の判定となってしまいました。

その後 ほどなくしてA子さんにも風邪のような症状が出て、調べてみると こちらもコロナ陽性判定が出てしまったとのことです。

やむなくA子さんは会社に(コロナ感染を)報告 10日間の自宅療養を余儀なくされたのですが、一連の経過の中で A子さんは周囲の対応に甚(いた)く(心が)傷つくこととなってしまったそうです。

コロナ感染を、会社に いわば正直に報告したにも関わらず「どうして感染などしたんだ。」と上司に言われたり、非正規労務の娘の立場を慮(おもんばか)って孫を預かったのに「そんなもの 親(娘/B美)が看(み)るのが当たり前だ。何でそんな(孫を預かるなどと)余計なことをしたんだ。」とか「あんたのおかげで有休を取って予定していた日程が狂ってしまったわ。」などとの同僚の心無い一言など、誰もが罹(かか)る可能性のあるコロナ感染症なのに いかにもA子さんのせいで会社や同僚に大迷惑をかけたかのバッシングを受け、非常に辛(つら)い思いをさせられたそうなのです。

コロナ禍が発生して3年もの時間が経過しようとしている中、まだまだ人の心の中に 他者を思いやる〝免疫〟ができていないことを実感させられたものでありました。

こんな〝コロナ感染症バッシング〟のあるまじき周囲の所作は、私が聞いたA子さんの事例だけではないことが伝えられています。

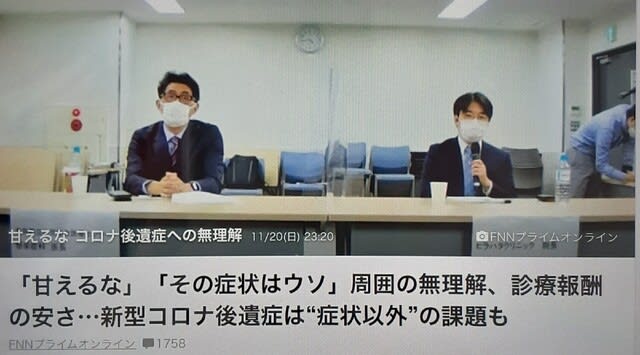

コロナ感染症の「後遺症」に関し、さまざまな社会問題が発生(遍在化)していることが伝えられています。

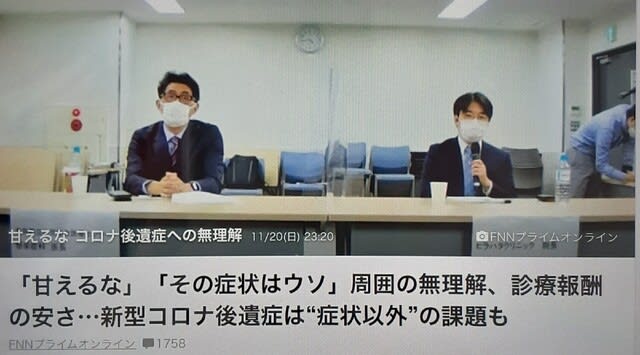

東京都内で開かれた「新型コロナウイルス後遺症研修会」の場で、コロナ後遺症に苦しむ(悩む)人たちに対し、周囲の無理解により 心無い対応や理不尽な(後遺症患者の)扱いがあることが発表されていました。

それによると、後遺症を抱える患者が 職場で「甘えるな」とか「倦怠感くらいなら会社に来い」さらには「病院に行けるのだから動けないというのはウソだろ」といった言葉を投げかけられたり、後遺症を認めたくない家族からでさえ「その症状はウソだろう」などと言われることがあったとのことです。

コロナ感染症に後遺症があることは一定程度知られていても、実際に自分の目の前にそのような人が出ると 理解できずに心無い言葉を浴びせるということなのでしょうか。

この研修会を主宰したH医師によると、これまで診察した約5,000人のうち、陽性感染者となった患者の半数程度に「少しだるい」など軽微な後遺症があり 外来治療が必要な患者が10%程度いると明らかにしています。

また、仕事をしていた患者は約2,800人で そのうち約200人が失業など職を失い、休職や時短など合わせると68%にあたる約1,900人が仕事に影響が出たとのことです。

この「コロナ後遺症」については「無理をしない」というのが非常に大切だとのことですが、無理をしない=サボっている と悪しけく解釈されるケースが散見されるにつけ、コロナ感染症や後遺症に対する「無理解」そのものが 未だ社会の中に横たわっており、それが前掲のA子さんをはじめ 図らずも感染してしまった人を無碍(むげ)に傷つけていると再認識させられるところです。

これまでも重々に触れていますが、コロナ感染症は 今や誰でも罹(かか)り得る流感です。

そのこと(感染したこと)を 誰も責めることはできないハズなのに、人というものは 他人(ひと)の難儀は平気で責め立てる帰来があり、そんな邪心が 本来は同情されるべきである感染者を誹謗するような愚行に走らせるのでありましょう。

またまた やって来そうな波(第8波)を前にし、せめて人の心には いいかげんに他人(ひと)を責めない〝心の免疫〟を培養してもらいたいと切に願うところです。