さきの新聞記事に「子どもの習い事(ならいごと)諦(あきらめ)ないで/低所得者支援 CF(クラウドファンデイング)で寄付募る」の記事が載り、耳目を引くと同時に 長野市が新たに行なう事業との整合性を考えさせられたところです。

記事によると、教育支援に取り組む公益財団法人が 、家庭(親)の経済的状況により スポーツや習い事・キャンプ体験などをあきらめざるを得ない状況になっていることに鑑み、その費用を支援する中で それ(費用)をクラウドファンデイング(不特定からの寄付)で補おうというものです。

この団体の取り組みの背景には、社会に内在する「格差」があることは自明です。

富む者と富まざる者…それが その子女にも影響が及ぼされているのはやり切れないところでありますが、そんな いわばどうしようもない現実に心を砕き、具体的な支援を行なっているのは崇高な取り組みと申せましょう。

この団体の活動詳細までは知るところではありませんが、いわば日(陽)の当たらない子女に「機会」を与える活動が CFの力を借りるなどして継続的に行なわれることを期待するところです。

ところで、この活動を同義と思われるのが 長野市が行なう「こどもの体験応援モデル事業」です。

このことについては さき(25日付)のブログでも触れたところですが、この度 長野市が「スポーツや文化芸術・自然体験・民間の各種教室など 市や民間が多様な体験プログラムを用意し、そのプログラムの参加に利用できるクーポンを配布することで、子どもたちがプログラムを通じて自分の好きな活動を見つけ、自己肯定感を育みながら成長できる環境を提供するもの」として、こども1人あたり1万円の電子クーポンを配布するものです。

私は、今回の公益財団法人の記事と この長野市の事業を重ね合わせたとき「こども支援の継続性」について思わずにおれませんでした。

(これは やはり25日のブログでも触れていますが)世帯の状況(経済的事情)により習い事が憚(はばか)られている世帯の子どもに せめてもの体験をさせてあげようという趣旨自体に異論を唱えるものではありませんが、問題は やはり「継続性」ということに尽きるでしょう。

クーポンを使って習い事を体験「こりゃ面白い」として〝やる気スイッチ〟がはいり「もっとやりたい!」となるも、1万円クーポンが終わった時点で「ハイ、おしまい」というのであれば、自己肯定感どころか 自己否定につながりかねないと思わざるを得ません。

この件については、本会議の答弁等で 効果測定を行なうこと・それらを踏まえて継続的に実施を目指すとされており、今後に含みを持たせることになっています。

このことから、この応援事業には「継続性」が欠かせないところであり、事業を実施するなら 一時的な支援に終わらないよう計らうべきことを強調したいところです。

理想と現実の狭間で揺れる子どもらを逆に翻弄することのないよう、事業によって「匂わせ」となり ひいては〝罪つくり〟とならないよう、今後の事業の行方を見守ってゆかなければなりません。

記事に載った公益財団法人が 子どもに対し永続的な支援を目指していることを見るにつけ、それに比して長野市の事業が 真に子どもの支援に(永続的に)つながるものになるかどうか、検証してまいります。

日々 諸事に追われる毎日ですが、数日前の朝 私有地でありながら〝ほぼ公道〟として車両の進入を許容している場所(箇所)の「穴埋め」をして差し上げました。

この場所は、ムラの生活道路の実質丁字路の角(かど)にある私有地なのですが、この生活道路を右左折してゆくクルマが 半ば公然と この私有地(角地)に進入(侵入)しては通過してゆくのです(いわゆるショートカット)。

この状況について 家主(地主)さんは「ウチとすれば塀でも立てて土地を囲う(守る)こともできるけれど、みんなが生活道路として活用しているのに そんな自分の権利だけを主張しても仕方ない。ウチが土地を半ば開放していることで、せめて出会い頭の事故など無く安全に通行してもらえるなら それで本望よ。」と奇特(きとく/これはイイ意味なのです)なことを言ってくださっているのです。

ただ、積年の進入(侵入)行為により この角地のアスファルトは欠け、経年に伴う「穴」があいてしまっているのです。

この状況について 家主(地主)さんは「ウチは(通行車両が進入(侵入)しても)構わないんだけど、自転車や歩行者が通ったときにつまずいて転びでもしたときに 気の毒と同時にウチが管理責任を問われないかが心配なのよ。」を言っておられるのです。

そこで この際とばかりに、私の方で〝穴埋め〟をしたものです。

この「穴」は 存外に深さがあったことから、部材を入れる前(その下)に砂利を敷き込みました。

このことで部材の下の「固さ」が保持され、後にクルマが踏んづけていっても凹むことは少ないでしょう。

その上に「アスファルト常温合材」を載せてゆきます。

アスファルト補修は、本来は高温で溶かした部材を路面に充(あ)ててゆくのですが、これは いわゆる絆創膏みたいなモンで、常温でそのままパッチできるのです。

これまでも幾度か使用しました。

砂利を敷いた穴に 部材をスコップでほぐしては入れてゆきます。

部材は袋の中でダマ(塊)になっているので、そのまま敷くと仕上がりが凸凹になってしまうことから、この段階で丁寧にほぐさないといけません。

時間経過と共に固形が進むことから、入れてはほぐし を繰り返してゆきます。

半(なか)ら均一(やや大盛り)になったところで、スコップの背で叩いて表面を均(なら)します。「ペッタン・カン」の音が響きます。

ほどなくして3つの穴ボコが部材で埋まりました。

さらに仕上げとして、覆いを被せてクルマ(タイヤ)で乗っかり 転圧をかけました。

本来は私有地の進入(侵入)は望ましいものではありませんが、家主(地主)さんのご薫陶により 今後はみんなが安全に走行(通過)することができるでしょう。

後で家主(地主)さんに作業完了を伝えると「いろんな議員さんを見てるけど、自分の手で穴ボコ埋めてくれた人は初めて見た。」と 感謝半分・ビックリ半分の声が(笑)。

「お互い様」という言葉があります。

こちらの家主(地主)さんは、いわば土地を提供して この箇所の車両や人の通行がスムーズに行なえるように計らってくれています。

これに対し、私の方で せめてもの措置として穴埋めをして差し上げる。

そんな「心の行き来」で社会は成り立っている、というもんじゃないか と思うところです。

8月6日は、米軍による広島市へ原爆が投下されたことを記する「原爆の日」でありました。

今回で78回目を迎える平和記念式典には、被爆者や遺族をはじめ5万人にのぼる市民が会場の平和記念公園を訪れ、原爆投下時刻の8時15分に黙祷し、平和への祈りを捧げられました。

今年の「ヒロシマ」は、特別な年になるハズでした。

というのも、去る5月に 先進7カ国の首脳が一堂に会する「G7広島サミット」が当地で行なわれ、そこで本格的な「核廃絶」が議論されると期待されたからなのでした。

しかし実際に取りまとめられた「広島ビジョン」にある核抑止論は、突き詰めるところ 核の力を肯定している内容となっており、実際に「ピカドン」の忌まわしい経験を胸に留める多くの被爆者の方々にとっては とても認めるに値する国際文書になっていませんでした。

平和祈念式典の中で述べられた「平和宣言」の中で広島市長は、かかる「広島ビジョン=核を肯定したうえでの抑止論」について「破綻していることを直視し、為政者に脱却を促すことが重要だ」と厳しく指摘したうえで 対話を通じた核に頼らないた安全保障体制の構築へ踏み出すよう強く求めました。

しかし、対して岸田文雄首相は式辞の中で「広島ビジョン」の意義を強調し、核抑止論=核の保持を肯定 を前提としたうえで「核兵器なき世界」をめざすという いささか矛盾したままの論理を強調したとのことでありました。

この日も、過去に死亡が確認された「死没者名簿」が原爆慰霊碑に納められ、名簿の人数は計30万人をゆうにこえることとなっていることが伝えられていました。

多くの方々が 未だ原爆投下の被害を抱えておられ、それぞれの終生のご生涯に ヒロシマの惨禍が影響し続けていることを物語っています。

第二次世界大戦の終わりを決定づけた広島・長崎への原爆投下から七十有余年が経過し、原爆による戦争被害者=原爆の恐ろしさを知る方々 は当然ながら減る一方となっており、そのままに任せれば 否が応でも「風化」は避けられない状況です。

一方 世界的にみれば、ロシアのウクライナ武力侵攻による「戦争」は未だに続き 今や〝泥沼状態〟に陥っていると申せます。

そんな中で いわばこの戦争の加害者であるロシアのプーチン大統領は、戦況が不利になる度に「核の使用」をちらつかせては世界を翻弄することとなっており、それは即ち 核を保有していることの罪深さを露呈することとなっています。

そんな 戦争の悪しき道具として核を使用したときに、被爆国の受ける被害の大きさと 被害の時間的長さについては計り知れないところであり、そのことについては 非常に悲しいけれど多くの原爆被害者を出した唯一の被爆国である日本国民として、核兵器がもたらす危険さ・悲惨さを伝承する中で、世界の為政者に「被爆者の声」として伝えたいところであります。

当時のアメリカ軍は「戦争を終結させる」との大義の下で原爆を使用し、そして そのことは今でも米国内で肯定的に受け止められているようです。

しかし、そこ(原爆投下への評価)の中には、原爆を投下された市民の惨状が含まれていない。

今の米国(民)の認識は いわば殴った者の戦勝感のみで、殴られた方の痛みは無いことに慚愧の思いをいたすばかりです。

にも関わらず、ヒロシマの惨劇についても「風化」が進んでいることは 残念でならない社会的風潮です。

核に関する諸課題は、まさに一触即発、決して他人事ではありません。ましてや被爆体験のある日本人は「自分のこと」として考えるべきでしょう。

一瞬にして大きな被害をもたらした「アカシアの杜」マレットゴルフ場の豪雨突風被害は、発災から4日が経過する中 昨日(4日)午後から林業プロ(森林組合)が現地入りし、大型重機を駆使して倒木の伐採・除却作業を行なっています。

高さ10mにも及ぶニセアカシアの巨木は、突如として吹き荒れた暴風雨を受けひとたまりもなく倒壊し コースのそこここで無残な姿をさらしています。

市民(愛護会)も積極的に除却に臨んでいるものの、巨木についてはさすがに市民レベルでは手に負えないところでしたが、そこは林業プロ。大型重機と業務用のでっかいチェーンソーで効率よく除却を進めてくれていました。

このまま作業がはかどり、早期のうちに復旧が果たされることを願うばかりです。

一方、愛護会の女性陣も いても立ってもいられずに現場に足を運び「できること」を精一杯に担っておられました。

大型重機と個人レベルの気働き、それぞれの立場で臨む「アカシアの杜 復旧作業」は、時間経過と共に進捗をみせています。

◇長野市議会 令和5年9月定例会(前倒し議会)が開会

8月3日から、長野市議会 令和5年9月定例会が開会しています。

この議会は「定例会」というものの、9月10日に市議選が告示されることから それに先んじて前倒しで開会されたものです。

私も含め、各議員にとっては任期最後の定例議会です。

本会議においては、所属会派の2名の議員が引退を表明していることから 個人質問は彼らの「花道演説」となり、私としては 今期(今年)の所管となっていた「福祉環境委員会」がオーラスとなることから、今期の締めくくりを踏まえて議論に臨む決意でおります。

議会の詳細については後日に譲ることといたしますが、初日に行なわれた 荻原市長の所信の中で、気になった発言が。

「7月末を目処に方向性を示す」と言っていた「青木島こども未来プラン」の対応(結論)が、どうやら先送りになっているのです。

このこと(青木島こども未来プラン)については、これまでもレポートしているとおり 現状を度外視した無理な計画であることが指摘されているところであり、そのうえで 市(市長)がどのような〝方向性〟を示すのかに注目が寄せられていました。

しかし 実際には「先送り」が表明されました。

言わば これは、市(市長)が 現計画に無理があることを認めたことに他ならず、そういう面では〝強行〟しなかったこととして〝評価〟するところです。

しかしながら一方で、市(市長)が むざむざ手を下ろしたとは考えにくいことから、おそらく近々のうちに意思表示が為(な)されることも想定し、私たちはアンテナを上げつつ その際には然るべく対応するよう腰を撓(た)めているところです。

早いもので、今期の任期もあと1ヶ月となりました。

いずれにしても、全力で走り抜くだけであります。

連日に亘り 猛暑…というより〝酷暑〟の日々が続いています。

社会では さまざまな方々が、日中にも関わらず生業や業務に勤(いそ)しんでおられますが、私を含めた関係者たちも この時期に至っては否応なく戸外での活動を余儀なくされています。

9月の市議選に向けた後援会活動が積極的に行なわれているのです。

それにして暑い。暑いというのが憚(はば)られるほど暑い毎日ですが、だからといって引きこもるワケにもゆきませんので、水分を補給しながら 今日も訥々(とつとつ)と歩いてまいります。

そんな中「水分補給」の言葉に照らして〝水中毒〟なる身体の症状を耳にし、その 存外な怖さについて思い知らされました。

私たちは 汗をかいたりノドが乾く毎(ごと)に「水」を飲みますが、その「水」も いわゆる真水だけをゴクゴク飲む行為が、必ずしも身体に良くないこと さらに進めば、健康被害や 場合によっては生命に危険を及ぼすことがあることを知り、認識を新たにさせられました。

「水中毒」とは 水(真水)を飲み過ぎることで引き起こされる体調不良のことだそうです。

自分では水分補給のつもりでも、水道水などの真水だけを大量に摂取すると 逆に身体のだるさ・吐き気・めまいなどの症状が出て、ひどいときには意識障害・けいれん・呼吸困難に陥り、究極には生命の危険に及ぶこともあるそうです。

その症状要因は「血液中の塩分(ナトリウムイオン)の不足」とのこと。

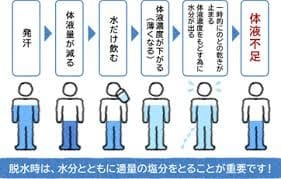

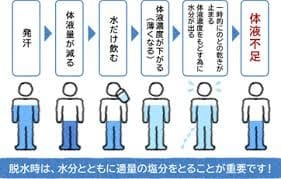

血中には一定の塩分が必要ですが 汗をかくなどして身体から水分や塩分が失われた後、一度に大量の水を飲むと血液の塩分濃度が下がります。塩分に含まれるナトリウムは 体内の水分を適切な状態に調節したり神経や筋肉を正常に機能させたりする役割を担っているため、塩分濃度が下がりすぎると「水中毒」に陥り (真水の過剰摂取が)前掲の身体機能の低下の要因になってしまうそうなのです。

特に夏場は汗をかくため 汗と一緒に身体の塩分までも体外に出てしまうことから血液中の塩分濃度が下がりやすく、そこに真水のガブ飲みが重なると 身体にとって逆効果になってしまうのです。

この「水中毒」予防するには、真水を一度に飲み過ぎないこと・水分を摂取する際には 水に加えて塩分を摂るようにすることが肝要だそうです。

水を飲む量は 目安として1時間に1リットル程度まで。これは 水分を尿として排せつできるのが1時間に1リットル程度と考えられるためで、それを過剰に超えると 身体に真水が残留して血中の塩分を下げる要因になってしまうそうです。

また、汗をかいた際の水分補給には 真水よりも塩分が入ったスポーツドリンクなどがよく、それでも真水を飲もうとする際には 梅干しや塩飴等を食べて塩分を補わなければなりません。

ある識者は「味噌」も勧めていました。味噌の冷やし汁なんか うってつけとのことでした。

先日 県内では、熱中症の疑いで12名もの人が救急搬送されたことが報じられていました。

[参考]熱中症アラート

↓

環境省熱中症予防情報サイト グラフ-今日

また、6日も「熱中症警戒アラート」が発出され 引き続き熱中症予防が呼びかけられています。

そんな中でも欠かせない水分補給ですが、水を飲むのがいけない ということではなく、一度に大量に飲むと「水中毒」になる恐れがあるということを意識したうえで、水だけじゃなく「塩分」も適度に摂ることを心掛けることが肝要であることを、関係者は呼びかけているのでした。

…ちなみに、左党(お酒が好きな人)の中には「午後3時を過ぎたら、仕事の後に飲むビールのために 水分を控える」という人が少なからずおられますが、これは言語道断だそうです。

ビールなどの酒類は水分じゃないので、午後に水分を控えてビールをグイっと飲(や)っても水分補給にはならず、それどころか ビールをなどのアルコール飲料は体内の水分を排出する作用があることから、脱水状態の要因にもなるとのこと。

ノドをカラカラにしてビールをグイッと飲(や)りたい気持ちは甚(いた)く理解するところですが〝水分とお酒は別物〟を肝に銘じたうえで、日中の水分&塩分摂取は欠かさず履行していただきたいと申し上げるところです。

1日の午後3時頃に犀川河川敷エリアを襲った暴風雨は、マレットゴルフ場・ウォーキング(ランニング)コースに自生するニセアカシアを約60本も倒してゆきました。

その惨状については 先日のブログでレポートさせていただきましたが、これらの施設については 多くの市民に利用(愛好)されていることから、早期の復旧が求められているところです。

基本的に行政の管理施設であることから 所管課の手配によって復旧が進められる一方、利用者の方々も積極的に復旧作業に参加してくださっています。

多くの市民が健脚の礎(いしずえ)として利用するウォーキング(ランニング)コースについては、行政的には「市道」の扱いになっていることから 建設部監理課が担当して倒木の除去を行なってくれました。

発災翌々日の3日には、人が通るコースは概ね平常状態に戻っていました。

早期の対応は評価されるところです。

とりわけ このコースは、市民に交じって 地元のランニングクラブや、昨年全国制覇を果たした長野東高女子駅伝班が毎日走る練習拠点でもあることから、一日も早い復旧が求められていました。

それら さまざまな期待を包含しての復旧。さっそく 今までどおりの環境の下でランナーたちが練習に励んでいました。

さて、一方 コース全域に倒木被害の出た「アカシアの杜」マレットゴルフ場は、一筋縄でゆかない状況となっていました。

前日も触れたとおり、コースを寸断・遮蔽するが如くに多くの倒木が横たわっていることから、これらを一本 ゝ 切断しては除却し、そのうえでコースを再整備してゆかなければなりません。

この施設は 3年ほど前に27ホールに拡大され、すなわち整備(復旧)に要する面積も広くなったことから、コースごとに再整備を進めなければならず それだけで手間がかかってしまいます。

今後は、発災直後につけた「トリアージ(序列)」を元に 所管課(スポーツ課)が委託した長野市森林組合と作業を分掌しながら進めることになります。

この日(3日)は、朝イチからさっそくに 愛護会の方々がトリアージをつけた樹に取りつき、チェーンソーを駆使して倒木の切断作業などに当たっておられました。

こちらの「犀川南マレットゴルフ場愛護会」の方々は、永年に亘って施設管理を行なっていただくうちに 樹木の伐採や剪定の技術も会得されており、実に手際よく作業を進めてゆかれます。

チェーンソーを駆使して倒木を切断する人。

切断した倒木を軽トラックに積み運び出す人。

払った枝木をさらに細かく裁断してまとめる人など、市民グループの中でも さらに作業を分掌して除却を進めておられました。

こちらでは、愛護会事務局のSさんが 市民が行なった作業の詳細を残すための現地調査(確認作業)を担っておられました。

これも 実際の復旧作業に並行しての大切な作業です。

どうやら「アカシアの杜」の復旧には やや時間を要することになりそうです。

それでも 愛好者の方々は、一日も早いコース復旧を期して まさに「手弁当」で大汗を流しておられます。

全てを「官」に押しつけず、自らも労力を提供してコース復旧に臨む「民(愛護会)」の方々の心根には頭が下がるばかりです。

この施設は、これまでも幾度となく災害に見舞われ その度に力強く復旧してきました。

おそらく今回も、粘り強い作業の継続により復旧を果たすことになるでしょう。

私としても みなさんのご労苦が無にならぬよう、適切に行政との仲立ちを担ってまいります。

この日(2日)後援会の女性昼食会を開催していただき、親しく懇親を深めました。

(会の模様と本人あいさつ)

倉野立人後援会女性部については、いわば 倉野後援後援会の歴史と言っても過言ではない道程を歩んでおり、また その活動ぶりは後援会全体の好雰囲気の醸成にも大きく貢献いただいております。

後援会活動の一環として行なわれてきた親睦旅行についても、そのほどんどの参加者は女性が占めており 共に車中の人となって長野を離れ、旅先で親交を深めてまいりました。

(過去の旅行風景)

参加は地区ごとでありましたが、旅先ではイイ意味で混在となり いわば私を介して互いに胸襟を開いたものでありました。

(過去の旅行風景)

また、後援会活動の一環として開催される行事~例えばマレットゴルフ大会~では、率先して〝受付嬢〟も担っていただき 大きな助力となってくださっています。

(過去の大会風景)

また、(これは女性だからというワケではありませんが)選挙戦においては よってたかって賄(まかな)いについてチームワークを発揚していただき、それだけで選挙事務所は大いに盛り上がったものでした。

そして、広く女性という視点でも (女性は)地域活性化に欠かせぬ存在です。

例えば公民館(地区)対抗のバレーボール大会では「主役」として大いに活躍され、後の懇親会でも 勝った負けたを通じて これまた大いに盛り上がり、もって地域活性化の一助を成してくださっているのです。

(過去のバレーボール大会・慰労会風景)

そんな欠かせぬ存在である女性陣は、今回の選挙戦においても 実質的な「要(かなめ)」として 変わらぬ存在感を発揮してくださることが期待されており、その点についても重々承知されているY女性部長さんは「倉野さんの再選に向けては、私たち女性の力が欠かせないので、これから力強く でも楽しく盛り立ててゆきましょう!」と話してくださいました。

私自身、今の自分がある その陰(かげ)には、女性部のみなさんの大きなご薫陶があることを自覚(自認)しており、これからも女性の方々との良好な関係を育みながら歩んでゆきたいと思いを新たにするところです。

そのうえで、活動の中に「女性の声」を取り入れること、女性ならではの視点で社会を見つめ評価されている〝女性の感性〟を大切にしながら市政に向き合ってゆきたいとも思うところです。

考えてみれば「始まる」の文字は「おんなへん」で成り立っています。

〝実質2期目〟に向けて「始まった」諸活動には、やはり女性の存在は欠かせないものであります。

1日の午後3時頃、川中島エリアを中心に非常に激しい雨と突風が吹き荒れました。

雷が鳴り始めてきたなぁと思っていたら、一天にわかにかき曇り アッという間に横なぐりの豪雨が。

雨に合わせるように非常に強い北風が吹き荒れ、映画のワンシーンかと見紛(みまご)うばかりの暴風雨が 約30分に亘り域内を襲ったのでした。

と 思っていたら、ほどなくして雨は止み やれやれと思ったところだったのですが…。

この豪雨と強風は、特定の場所に甚大な被害を及ぼしたのでした。

犀川の畔(ほとり)にある「アカシアの杜」マレットゴルフ場に群生する ニセアカシアの木の多くが、豪雨と強風に負けて倒壊してしまったのです。

みなさんご存知かどうか…アカシア(ニセアカシア)の樹は、その高く育つ育成具合に比して根が浅く、一旦バランスを崩すと 一気に倒れてしまうのです。

特にこの時期は 樹上に葉が茂る いわば〝アタマでっかち〟な育成状態になっており、そこに 今回のようなまとまった雨と そこに強い風が当たれば、ニセアカシアの樹はバランスを大いに損なわれてしまい、根こそぎ〝転ぶ〟を余儀なくされてしまいます。

何もないときには、コース内に悠然と立って プレイヤーの日よけとアンジュレーションの一角を成していた樹も、強風によってひとたまりもなく倒され、無残な姿をさらしていました。

厄介なのは、倒れた樹が マレットコースを塞いでしまっていること。

(前掲のように)ふだんはコースの特徴となっている樹が、まるで通せんぼするようにコースに横たわってしまっているのです。

被害は マレットゴルフ場だけに止(とど)まりません。

堤防沿いに設(しつら)えられたウォーキング(ランニング)コースにも倒木が被(かぶ)さり、こちらも進路を塞いでいたのでした。

昨夜のうちに被害発生を知った私は、取るものも取りあえず朝イチで現場に駆けつけたのですが、その被害の大きさを間近に見たうえで、復旧に頭を巡らせたのでした。

この復旧には、いくつか整理すべき点がありました。

復旧作業には 行政支援が欠かせないところですが、そこには「所管の違い」があることから、それぞれに指示を出さなければなりません。

「アカシアの杜」は 体育施設であることからスポーツ課で、ウォーキングコースは市道扱いであることから監理課の所管になるのです。

そこで私の方では、両方の課に電話を入れ、先ずは自分の所管分の障害木撤去を速やかに行なうこと、そのうえで〝押し付け合い〟にならないよう、連携して取り組むよう指示しました。

そのうえで「市民との協働」について調整することに。

「アカシアの杜」にもウオーキングコースにも、それぞれを愛護してくださる市民グループがおられ、今回の被災においても いわば〝おっとり刀〟で駆けつけてくださり、復旧に向けて前向きに取り組もうとしている姿がありました。

ただ、写真のとおり 巨木が根こそぎ倒されているように、市民の手には余る災害状況でもあることから、何らか折り合いをつけなければなりません。

そこで私の方から「トリアージ」の提案をしたところです。

「トリアージ」とは、災害の際 主に人的被害が発生したとき、そのケガの状況に応じて序列を付け 直ちに搬送を要する人から現場で対応できる人まで、程度に応じて混乱なく対応しようという手法です。

これを今回の災害にも応用し、市民(愛護会)の手で除去できる樹に印を付け、それ以外は行政(業者)の手で除去するよう区別をし、官・民の混乱を避けたうえで復旧を進めることを提案したのです。

その後 私の提案に基づき、一行は「トリアージ」の序列づけ作業に入りました。

私は、かかる段取りをつけて 次席アリにて辞去しましたが、後に訊けば みなさん協力し合う中で 除去作業に入ったとのことでありました。

ときならぬ豪雨と突風により不測の被害を受けた犀川河川敷の施設。

こんなことで貴重な市民の健康増進の拠点が損なわれるようになってはなりません。

私も、二つの施設の造成に当初から深く関わった者として、市民の方々の施設に寄せる思いを充分に尊重しながら 早期の復旧を支援してまいります。

・

この日(31日)、来る9月の長野市議会議員選挙に向け「後援会事務所」の開所式を行なっていただきました。

連日の猛暑の中にも関わらず、域内外の方々のご参集を仰ぎ 温かく力強いご激励をいただきました。

みなさんのご厚情には、本当に感謝しかありません。

私は 今回の選挙戦を「実質的な2期目」と位置づけています。

議会史的には (私は)これまで5期を務めていますが、そんな積み重ねも6年前に瓦解してしまいました。

そんな曲折を経たにも関わらず、前回の市議選で再び議席を与えていただきました。

そのうえでの今回の改選期。

〝出直し当選〟を初当選と捉え、したがって 今回の改選は、私にとって「2期目の挑戦」であります。

そこで言われるのが〝鬼門の2期目〟です。

選挙通に言わせると、1期目は期待や情(じょう)が加わり 票数は伸びるもの。

ところが、2期目はそうはゆかない。

1期目に票を入れてくれた人が「コイツは、どの程度 働くものか」と任期中に見定め その結果(評価)を2期目に審判することから、初当選した後に「働いた者」は1期目の票を維持または伸ばすものの、初当選に胡座(あぐら)をかいて昼寝していた者は 改選期に厳しい審判を受けることになるものです。

そんな 選挙の厳しさを知る者としては「実質2期目」を位置づけた今回の改選を、非常に厳しい状況にあると自覚(自戒)しながら、しかしながら地に足を着けて 一歩一歩を踏みしめて歩んでゆきたいと思うところです。

さきの7/30付の本ブログでも触れていますが、私は 今回の選挙…というより 今後の活動テーマを「長野市政を みなさんと共に創り上げます!」とし、行政任せの市政運営に限界を強く感じる中で、これからは 市民主体の市政運営を展開するべく取り組む決意を新たにいたしております。

2023年7月30日のブログ記事一覧-倉野立人のブログです。

2023年7月30日のブログ記事一覧です。日々の思いを、訥々と。【倉野立人のブログです。】

goo blog

そのために、例えば配布資料においては 細かい報告は後援会報に載せることとし、アイキャッチが求められるリーフレットの表現は「地方自治体・議会の役割」また「地方議会の在るべき姿を訴求」さらに「市民にとって「当たり前なことが当たり前に行なわれる市政運営」の実現」に特化し〝市議会かくあるべき〟の視点で打ち出すに努めているのです。

そんな私の主張に いかほどの方々が共感してくださるかは未知数でありますが、いずれにしても 私自身はブレることなく、真摯な気持ちを失うことなく前へと進んでゆく所存であります。

ところで…今回の選挙に際し わが陣営は肝心な案件について大きく困窮することとなり、その後〝救世主〟の登場で 寸手(すんで)のところで救われることとなったのでした。

実は倉野後援会「選挙事務所」となる後援会事務所が定まらず 困窮を極めていたのです。

前回の物件が使用できなくなり、では と探した他の空き物件も、既に解体の契約になっているとか いわく付き物件だとかで借りるに至らず「どうしよう…」とアタマを抱えていたものでした。

そんな折り、こちらの窮状を見かねた後援会のNさんが 何と地元の割烹さん(むろん営業中)に掛けあってくださり、その結果 ふだん使っていない奥の座敷を貸してくれることになったのです。

まさに最後につかんだ藁(わら)の一本、これでようやく船出ができることとなりました。

この日の開所式、来賓出席いただいた国会議員も「これまで多くの選挙事務所に足を運んでいるけれど、営業中の割烹の中に陣を張るなどというのは聞いたことが無い」と言われるほど、珍しいケースであるようです。

それもこれも、多くのみなさんにご心配いただき その意を受けて割烹の女将さんが太っ腹を示してくれた賜(たまもの)であります。

このような 実にさまざまなご厚情に応えるためにも「結果」を出さなければなりません。

定数削減・多くの新人候補・実質2期目のハードル と 厳しい状況ばかりの今回の選挙戦ですが、とにもかくにも私自身は「滅私奉公」の大義をもって 無垢のままに戦いに挑んでまいります。

この、ご厚情に満ちた後援会事務所を拠点とし、最後の最後まで頑張ってゆく所存であります。

みなさんにおかれましては、どうぞヨロシクお願い申し上げます。

※事務所の所在地

長野市川中島町御厨1109-1「割烹 志麻」内

建屋右側に「後援会専用 通用口」を設えていただきましたので、そちらから出入りしていただきます。

連日の猛暑、熱中症に用心し、くれぐれもご自愛ください。 各地で夏祭りが催されていますが、7月30日、差出南区で4年ぶりに対面での「夏まつり」...