国民が 本人確認の際に公的な本人確認書類として利用したり、さまざまな行政サービスを受ける便利なICカードである「マイナンバーカード」ですが、その信頼が大きく揺らぐ事態となっています。

前掲のとおり マイナンバーカードは、マイナンバーの証明・本人確認書類としての活用や・コンビニで各種証明書(市区町村の証明書のほか、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書等)が入手できること・国や地方自治体から給付金を受け取る際に預貯金口座情報の提出や行政機関での確認作業が不要になること・そして 健康保険証として使用できること等、さまざまなメリットが挙げられています。

特に「健康保険証」の扱いについては下記のようなメリットが挙げられています。

・就職、転職、引越しをしても、健康保険証として継続使用できる

・マイナポータルで保険医療を受けた記録を管理・確認できる

・確定申告での医療費控除手続きが簡単になる

・医療費が高額になった場合、窓口で自己負担限度額以上の支払いが不要になる(限度額適用認定書の申請も不要)

・医師等からその情報に基づいた総合的な診断や適切な処方を受けられる

ところが、です。

便利なハズのマイナンバーカードにも、さまざまなデメリットが挙げられています。

紛失や盗難のリスク・個人情報漏えいのリスク(可能性)・有効期限があるため更新手続きが必要のデメリット です。

※総務省によると、マイナンバー自体は 他人に知られても個人情報を調べたり 手続きをしたりはできない仕組みであり、また マイナンバーカードに搭載されているICチップには、税・年金・特定健診結果・薬剤情報などのプライバシー性の高い情報は記録されていないとのこと。また 同カードには他人による悪用や偽造を防ぐための特殊な加工も施されているほか、ICチップの読み取りに必要な数字4桁のパスワードは一定回数間違えるとロックがかかり、本人が手続きしないと解除できず 不正に情報を読み出そうとすればICチップが自動で壊れる仕組みもあるとのこと。

そのように いわば賛否両論のあるマイナンバーカードですが、ここへきて その信頼が大きく揺らぐこととなっています。

で 折も折、その背景には 国(デジタル庁)による、拙速(せっそく)ともいえる導入に向けた動きが絡(から)まっているのでした。

健康保険証を2024年秋に廃止して マイナンバーカードに置き換える「マイナンバー法等改定案」の採決が衆参両院の「地域・こども・デジタル特別委員会」で採決・可決され、来年の秋には今の保険証が無くなって マイナンバーカードが保険証の役割を担うこととなりました。

これは、これまで「任意」であったマイナンバーカードの取得について これまで紙の形で交付されている健康保険証を廃止してマイナンバーカードに一体化さることで「マイナカードを持たなければ医療機関の受診に著しい不便が生じかねない」とすることで 半ば強制的にカードを取得させるものです。

マイナンバーカードを持たない人には「資格確認書」を発行する経過措置を講ずるとのことですが、これは申請主義・有効期間・更新手続きも必要とのこと。やむを得ない事情で手続きができなければ、保険料を払っていても保険診療を受けられなくなる恐れがあるとのことです。

重ねて 現下、マイナンバーカードに関する「トラブル事案」が 地域のそこここで報告されており「一体どうなっているんだ?」との不安(不信)の声が挙げられています。

ここのところのニュースでは、マイナンバーカードを使って コンビニで住民票の交付を受けたところ、全く別人のものが交付されたり、公的な給付金の受取口座が 別人の口座で登録されていたりしたこともあったとか。

さらに マイナ保険証において、他人の情報がカードに紐づけられていたケースがあり、混乱を招いていることが報じられています。

また これとは別に、地域の消費生活センター等に マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話やメールがあったとの情報が寄せられているとのことで、マイナンバーカードの普及が 必ずしも万全のうちに行なわれていないことが明らかになっているのでした。

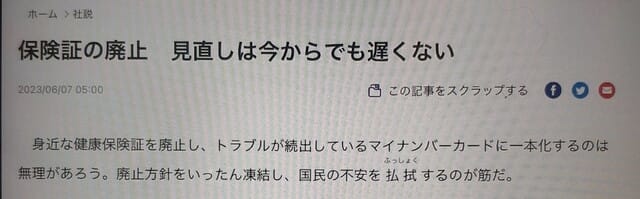

こんな状況に際し、本来 政府寄りであるハズの読売新聞が、保険証の廃止を急ぐ国に対し 社説で強い憂慮の意見を示しており、ちょっとした話題になっています。

社説の内容は以下のとおりです。

「保険証の廃止 見直しは今からでも遅くない」 2023/06/07 05:00

身近な健康保険証を廃止し、トラブルが続出しているマイナンバーカードに一本化するのは無理があろう。廃止方針をいったん凍結し、国民の不安を 払拭(ふっしょく)するのが筋だ。

2024年の秋に保険証を廃止し、マイナカードに一本化する関連法が成立した。来秋以降、患者はマイナカードを医療機関に提示し 診療を受けることになる。

政府は行政のデジタル化を進めるため、マイナカードの普及を図っている。保険証の機能を持たせるのもその一環だ。

だが、マイナカードを巡るトラブルは後を絶たない。コンビニで別人の住民票が交付されたり、給付金の受取口座が、別人の口座で登録されていたりした。

とりわけ深刻なのは、マイナ保険証に関する問題だ。他人の情報がカードにひもづけられていたケースが7300件あった。

行政文書は、あとで修正できるかもしれないが、医療に関する手違いは、国民の健康や生命に重大な影響を及ぼす恐れがある。政府は事態を軽視してはならない。

そもそも政府は昨年6月の段階では、現行の保険証とマイナ保険証の「選択制」を打ち出していた。希望すれば、カードだけで受診を可能にするという構想だ。だが、河野デジタル相が10月、唐突に来年秋の保険証廃止を表明した。

カードを持たない人には、健康保険組合などが「資格確認書」を発行するという。しかし、確認書の取得は本人の申請が前提だ。1年ごとに更新する必要もある。

政府は、病気や障害を理由とした代理申請も認める方針だが、具体的な運用は検討中という。

現在、何ら不都合なく使えている保険証を廃止し、事実上、カードの取得を強制するかのような手法が、政府の目指す「人に優しいデジタル化」なのか。

マイナ保険証の不具合が相次いでいることを踏まえ、医療関係団体などは保険証の廃止に反対している。医療現場から懸念の声が上がるのも無理はない。

法律が成立したからといって、制度の見直しは不可能だ、と考えるのは早計だ。

政府は1980年、納税者番号の一種「グリーンカード制度」を導入する法律を成立させたが、政財界から批判が噴出したため、5年後に法律で廃止した。

マイナ保険証の見直しは、今からでも遅くはない。トラブルの原因を解明し、再発防止に努めるのが先決だ。当初の予定通り、選択制に戻すのも一案だろう。

国(行政)は、どうして これほどまでに制度設計を急ぐのでしょうか。

ここのところのトラブルは、所管庁(デジタル庁)が 各自治体に対し、カードへの移行作業を急がせるあまりに生じた「人為的ミス」からきているのではないかと思わざるを得ません。

で その結果、イチバン迷惑を被(こうむ)るのは 他でもない国民であり、国(所管庁)は そのことを斟酌(しんしゃく)すれば 様々な功罪の可能性を踏まえたうえで、念には念を入れて考察を重ね 絶対に大丈夫と言い切れるようになった段階で初めて次の段階に進むべきではないかと思うところです。

ジャンルは全く違いますが「拙速(せっそく)」というワードで 長野市と共通するのが「青木島小の放課後児童問題」です。

長野市は、半ば市の都合で 子どもの欠かせぬ居場所である「青木島遊園地」を廃止に追い込み、その〝名誉挽回〟とでもいう勢いで「青木島こども未来プラン」なる大風呂敷を広げて 計画を拙速に進めようとしています。

そこには 市の焦(あせ)りとも取れる〝悪しきスピード感〟が見え隠れするところですが、市民(子ども・保護者・支援員など現場の職員)は、そんなスピードは これっぽっちも求めていないのです。

求めているのは「安心感」ならびに「納得感」です。

子ども(放課後児童)が 真に安心・安全・ゆとりのうちに時間を過ごす環境が担保されない限りは、拙速に計画(形式)ばかりを進めるべきではない。

そんな 強い意向(=心の声)が、実に多くの市民(前掲の人たち)から挙げられており、この「現実」を 長野市は真摯に受け止めて(計画を)改善してゆかなければならないのです。

〝マイナ保険証〟を巡る国の拙速な取り組みに鳴らされている強い警鐘は、行政が陥りがちな「△△ありき」との〝悪しき動き〟に対するマイナス評価として、ここ長野市でも共通課題として取り上げられるところであります。

この日(6日)、全く違うジャンルなれど「守る」というワードで共通する事柄に触れたものでした。

6月25日に開催される「長野市(消防)ポンプ操法大会」に向け、早朝から 各分団の訓練が行なわれています。

ポンプ操法大会(ポン操大会)は「消防団員が 迅速・確実かつ安全に行動するために、定められた消防用機械器具の取扱い及び操作の基本について その技術を競う大会」と意義づけられ、全国の自治体において(大会が)開催されているものです。

今年、私の住む川中島町からは「消防川中島第2分団」が出場することになっており、分団を挙げての訓練が行なわれています。

あと数週間に迫った本番に向け、選手の行動(精度)も確実に上がってきていることが感じられます。

訊けば、経日の練習の中で 筋挫傷(きんざしょう)など不測の体調トラブルも起きているとのことですが、いずれにしても本番が(コンディションの)ピークとなるよう万全を期してもらいたいと思うところです。

消防団活動については「究極のボランティア」とも称され、生業を持ちながら その時間を割いて、予防消防を初め 有事(火災等)の際には被害の最小限化に向けた諸活動に挺身してくださっています。

その通底には「地域の安全は自分たちの手で守る」との崇高な意識があり、私自身 地域に暮らす者の一人として、団員各位の心根(こころね)に 常に敬意と感謝の念を抱いているところです。

「ポンプ操法大会」については、いわゆる〝大会〟ですので 勝負(順位)にはこだわるところではありますが、この際は ある意味でそれ(勝負)を超えた中で、大会の意義である「迅速・確実かつ安全な行動」を念頭に据え 実際の災害現場に直面した際に慌てることなく行動できるよう、そういう面(意義)で修練(訓練)を重ねてもらいたいとご期待いたすところです。

さて「守る」という点で、障害者(とりわけ知的障がい者)さんを「守る」べく 不断の取り組みを行なうチームが、「行政(行政関係)」という いわば〝難敵〟を相手に奮闘を重ねていることをお伝えしなければなりません。

これまでも紹介していますが「Gota」という市民グループ(チーム)が、授産施設利用者さんらの「声」を受け(代弁し) 行政ならびに行政関係団体が問題(課題)を抱えながらも 半ばそれを看過したままに事業を行なっていることに厳しく警鐘を鳴らしたうえで改善を求め、さらには自ら(Gota)も率先して障がい者さんの工賃(時給)アップや 真に社会的自立できることをめざし、さまざまな活動・提案を行なっているものです。

この日は、B型の自立支援施設の利用者さんが プランナーとの折り合いが悪くなったことに端を発し、市の対応や 利用者さんに向き合う姿勢そのものについて疑問を投げかけ、そこから派生し 意見交換を行ないました。

そこで 総じて感じ取られたのは、市側の〝保身の姿勢〟でした。

これは 私の感覚的なものですが、市(障害福祉課)は 市民(Gota)側の話しは聞いているものの、それは あくまで〝対岸〟にいるまま。何というか 遠くに立ったままで向こう岸の声を聞いている感…服を濡らしてまで対岸に渡り 胸襟を開いて真摯に耳を傾けるような姿勢は感じ取られないままでありました。

彼らが「守ろうとするもの」は いったい何でしょうか。

障がい者の社会生活か。それとも 自らの立場か。

少なくとも「Gota」のメンバーは 障がい者さんを「守る」ことを通底に置き、今後もさまざまな視点で行政課題を指摘し 改善を求めてゆくことになります。

しかし、それは 単なるクレーマー的な敵対主義ではない。

ややもすると過(あやま)てる行政関係者の目を覚(さ)まさせ、障がい者支援を正しい方向…もっと言えば「当たり前の方向」に軌道修正してゆきたいだけなのです。

ただ残念ながら、そのためには 今ある問題を厳しく指摘してゆかなければならない。

・・・・・。

果たして行政側に、その(Gotaの)深層心理を理解し、受け容れたうえで共に行動する度量があるかどうか。今のところ懐疑的な面は否めないところです。

私としては、Gotaの活動に共感したうえで 障がい者さんの社会生活を「守る」を旨とし、今後も適切に仲立ちの役割を担ってゆきたいと思いをいたしたところです。

この日(4日)、私の住む川中島町の「公民館対抗ソフトボール大会」が 実に4年ぶりに開催されました。

この大会に限らず 住民があい集い開催されるスポーツ大会などの行事は、令和2年に発生した「新型コロナウィルス禍」の影響により 軒並み中止(自粛)を余儀なくされてきました。

それら 非常に厳しい社会情勢を経て、コロナ禍もようやく収まりを見せ 去る5月8日から感染症法上の位置づけが「5類相当」に〝格下げ〟になったことなどから、集会やイベントなどの社会活動も 徐々に〝通常モード〟に戻る様相となってまいりました。

それを受けての 今回のソフトボール大会。

コロナ禍の自粛年月、4年もの長き自粛期間を経ての開催となったところです。

当地区(町)には24の地域公民館があるのですが、やはりブランクの影響は否めないところ…この日のエントリーは17公民館に止(とど)まりましたが、それでも参加者のみなさんは おそらく久しぶりにユニフォームやジャージに袖を通し、それぞれに一抹の感慨をもってグランドに集結しておられました。

開会式の選手宣誓では、1番クジを引いた地区の代表選手 それも女性のお二人が、元気いっぱいに「選手宣誓」を行なってくれました。

その爽(さわ)やかな声と内容は、コロナ禍の中 自粛を強いられたうえで、ようやく今日(こんにち)を迎えた感慨が込められており、数日前の大雨一過の晴天も相まって 私たちに一服の涼を与えてくれたのでした。

「コロナ禍では色々とタイヘンだったけれど、それら多様な経験も踏まえて 今日はチーム一丸となって頑張り、そして楽しんでゆきたいと思います。」旨の宣誓に、一同から「そうだ!」とばかりに 大きな拍手が送られていました。

大会は トーナメント戦で行なわれ、4年ぶりに揃ったナインは「さあ行こう!」と掛け声をかけ合い ゲームに臨んでいました。

それぞれのゲームは どこも熱戦!

とても4年ぶりとは言えない熱い戦いが繰り広げられ「どっちもガンバレ!」と声援を送らせていただきました。

・・・・・・。

さて、このソフトボール大会は 地区(町)の公民館活動の一環として行なわれたところであり、その 公民館は住民自治協議会の傘下にあることから、この大会は「住民自治協議会活動」の一つとしてカウントされるものです。

前掲のとおり、このソフトボール大会自体は スポーツを通じた地区住民の健康増進と親睦のために非常に有意義なものでありますが、それとは別の次元で「住民自治協議会(住自協)」の今後の在り方について問題提起されています。

ムラの識者のIさんは 町の掲げる「まちづくり計画」について、計画そのものよりも その後(策定後)の〝運用〟こそが重要であるとの認識を示したうえで、今の住自協においては「まちづくり計画」が、策定することはしたけれど その後は必ずしも目に見えた〝運用〟が図られていないのではないか、このままを看過すれば 住自協活動そのものが形骸化してしまうのではないかと危惧されておられるのでした。

[参考]川中島町住民自治協議会ホームページ

↓

https://www.kawanakajima.org/

川中島町まちづくり計画

↓

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/img.p-kit.com/kawanakajimajuujikyo/Header/1598948170038032100.pdf

そのうえでIさんは、今の「まちづくり計画」について 計画の策定後の「全体スケジュール」が示されていないことに疑問を呈されています。

すなわち、計画(項目)はできたものの それを実施期間(令和2年度~同6年度)の中で、どの年度にどれだけ進捗させるかの〝実施計画〟が示されていないこと・各部会の計画(課題)への周知が表面的で、例えば「環境部会」については行政の保管業務が殆(ほとん)どとなってしまい 本来の「まちづくり」に資する取り組みが低迷しているのでないか、との指摘です。

そのうえでIさんは、かかる〝形骸化しつつある住自協活動〟の一因に「監査」の真の役割が果たされていないのではないかと 併せ指摘されておられるのでした。

「監査」には、団体の会計を調べる「会計監査」と、行なわれた事業の適正を調べる「事業監査」がありますが、住自協のような住民組織における監査は その殆(ほとん)どが「会計監査」のみに止(とど)まっており、そのことが 住自協の活動の中身を精査するまでに至っていないのではないか、というもの(指摘)です。

これが企業であれば、会社の経営方針に基づき 事業がどの段階でどの程度まで進捗しているかが「監査」され、年度ごとの 例えば株主総会で報告され、株主の承否を受けることになります。

住自協は 利益を求める団体ではありませんが、こと「計画の進捗」が監査され指摘されることで、参加者(住自協関係者)の意識啓発と自己活動のチェックにつながり それはすなわち住自協そのものの活性化につながることが期待されます。

それが、計画(まちづくり計画)を作った(策定した)ことで達成感をもって〝完結〟してしまえば、そこから先の事業は いわば成り行き任せになってしまい、時間だけが無為に経過することになってしまう。

「仏つくって魂入れず」という諺(ことわざ)がありますが、Iさんは 住自協活動についても、そのような形骸化を強く懸念されておられます。

そうさせないためにも、年度ごとの事業監査の必要性・そのこと(監査)による 年度ごとの計画の進捗状況のチェックと、それを受けての実行の連鎖こそが 住自協活動の真の活性化につながる。

「せっかくみんなでつくった「まちづくり計画」だもの。実効あるものにしてゆかなきゃ、ね。」

厳しい指摘の深層にある、Iさんの郷土愛でありました。

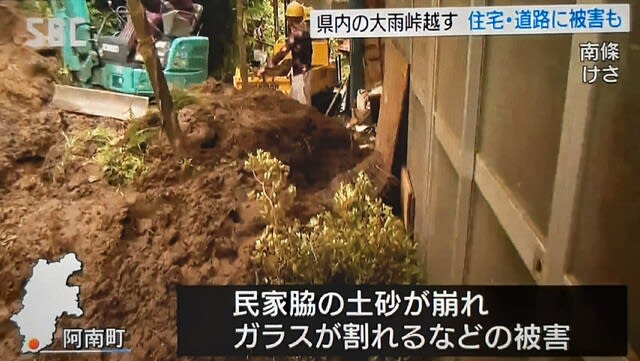

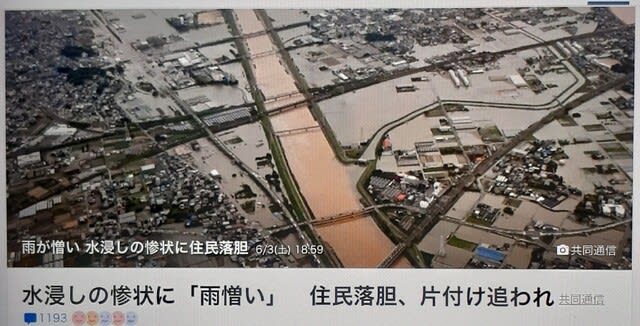

さきの2日は、間断なく 終日に亘りまとまった雨が降りました。

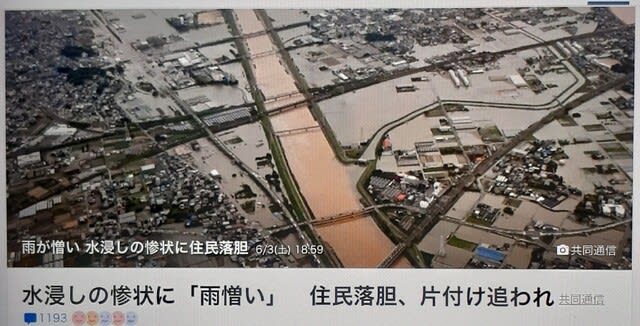

朝から晩まで 止むことを忘れたかの雨降りは、私の住む長野市でもけっこうな降り様(ふりよう)でしたが、としわけ今回の(雨)気象は、主に列島の太平洋岸エリアに「線状降水帯」を それも複数の地域に同時多発的に発生させることとなり、多くの地域で水害を発生させることとなってしまいました。

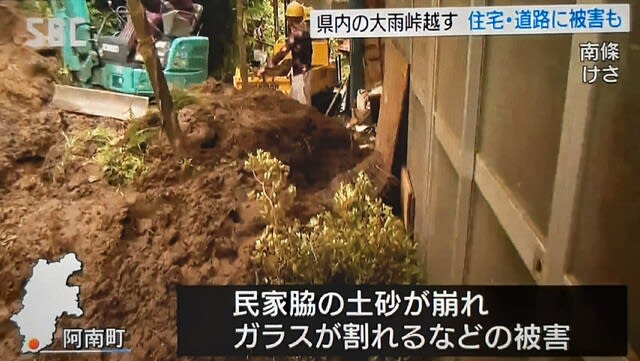

私の暮らす長野圏域においては、主に県の中南部に被害がもたらされたことが報じられています。

飯田エリアでは 観測史上最大の24時間降水量を記録し、河川の増水と同時に 急傾斜地に多くの雨(水分)が浸透したことで、土砂崩れなどが発生し 社会インフラに多くの被害が発生したことが伝えられていました。

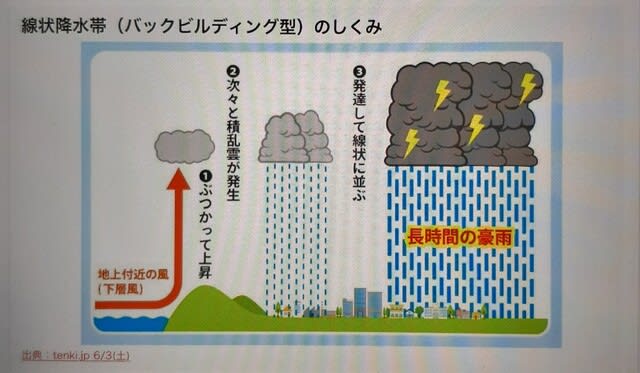

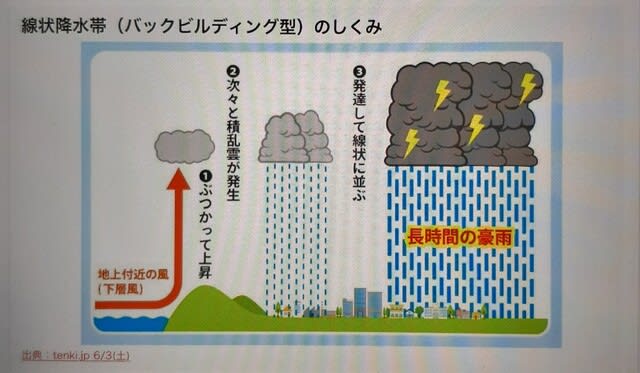

今回、列島の各地で被害をもたらす〝主犯格〟となった「線状降水帯」この気象状況は、今や私たちにとって「難敵」となっています。

この気象状況については、昨今の極端ともいえる天気の象徴として 既に周知のところです。

海を低空で流れてくる風(雲)が 移動中に多量の水分を含んで積乱雲となり、それが線状に並んだうえで1ヶ所に長時間に亘って留(とど)まりながら、その間 雨を降らせ続けるもので「バックビルディング」とも呼ばれているものです。

この「線状降水帯」は よくある雨風型の激しい台風と異なり、ひたすら雨を降らせるだけの そういう点では一見地味なタイプなだけに、これまで避難のタイミングなど対応がタイムリーにしにくい やっかいな存在となっています。

これまで「線状降水帯」については、実際にそれ(線状降水帯)が発生してから その事実を伝えていましたが、それだと 被害(水害)が発生した後の報告(事後報告)であり 住民の社会安全を事前に守る役割を果たしていないとのことから、最近になって 気象庁は「線状降水帯予測情報」として、約半日ほど前に(線状降水帯が)発生すること・それに伴う事前の注意 対応をを呼びかけることとしています。

[参考]「顕著な大雨に関する気象情報」に伴う 線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ/気象庁HP

↓

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html

今回も、関東エリアに初となる「線状降水帯予測情報」の発出となりましたが、それでも水害そのものは抑えることはできず 各地で冠水・越水の被害が起きてしまったことが報じられていました。

これらの状況を目にする都度に、私たちは「令和元年東日本台風」の水害を思い起こさざるを得ないところです。

一夜にして千曲川上流部から運ばれてきた大量の河川水が 流域堤防を越えて越水被害をもたらすと同時に、最終的には長沼(穂保)エリアの堤防を壊して周辺地区に甚大な水害を及ぼすに至ってしまいました。

今回 列島のそこここで水害を受けた様子を側聞する中、今や雨の被害は いつなんどきどこで起きても不思議のないことを実感させられたところです。

そのうえで、せめてもの事前対応の功(こう)は 早め避難による人的被害の軽減に尽きると思います。

財産は水に浸かってしまっても、生命だけは確実に助かるよう行動しよう。

降ってくる大雨・河川から来る越水は止(とど)めることは難しくとも、身体生命だけは損なわれないように努める。

これは 最低限かつ最大の 事前の自己防衛であると肝に銘じるところです。

大雨から一夜明けた3日。「令和元年東日本台風」の被災箇所を巡ってみました。

上流部の篠ノ井塩崎。

千曲川本流が大きくカーブを切る地点は、濁流を成し流量も増えてはいましたが、大過なく収まっていました。

下流部の村山橋付近も然り。

長野市域では大きな被害が無かったことを裏付けていました。

今回 水害に見舞われた地域と住民の方々に、哀悼とお見舞いの意を表すると共に「明日は我が身」を念頭に、かつての経験を無にせぬよう 対策・対応をぬかりなくすべきことを再認識いたしたところです。

大雨による被害が深刻です。長野市内では、千曲川・際川が「氾濫注意水位」に達し注意喚起がされましたが、大きな被害は発生していない模様です。今日...

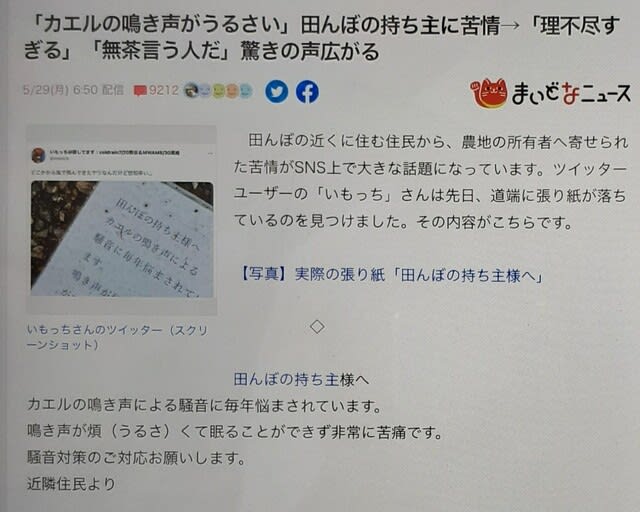

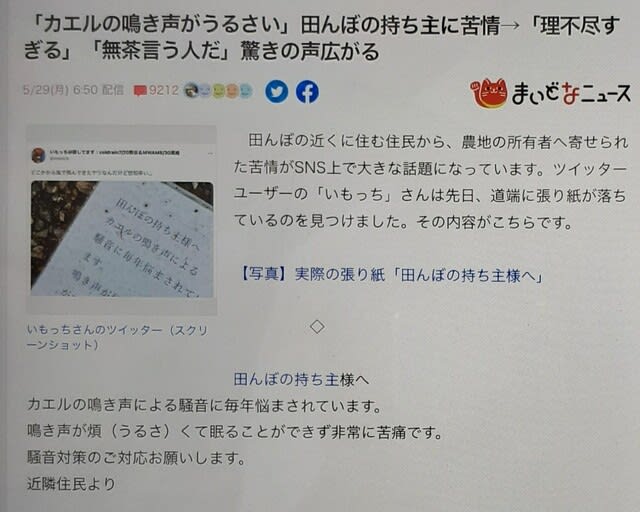

去る日、ネットの投稿記事で 何とも言いようの無い(=呆れる)ような件が載せられているのを目にし、今の世情の理不尽さを実感させられました。

あろうことか、自宅そばの水田に棲(す)む人から「カエルの鳴き声がうるさいから何とかしろ」と、水田の持ち主に苦情が寄せられた というものでありました。

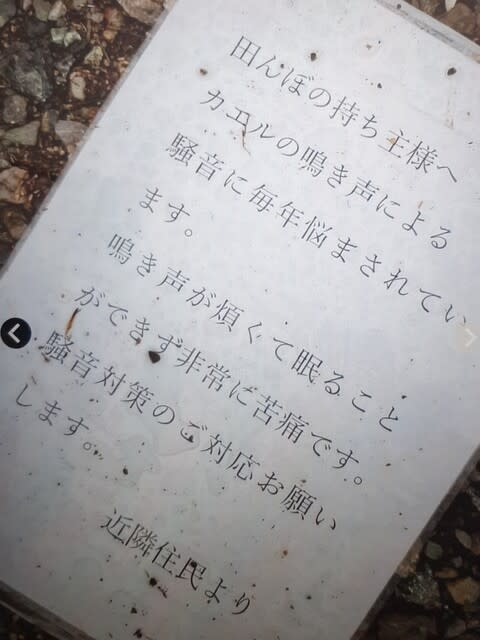

記事は「田んぼ」の近くに住んでいるネットユーザーがTwitterに投稿したもの(画像)を伝えていました。

投稿は下記のとおりです。

5月26日、田んぼの近くに住んでいるユーザーがTwitterに投稿した画像が話題を集めている。

「どこかから風で飛んできたヤツなんだけど世知辛い…」

と文章とともに添付されたビラらしき画像には、

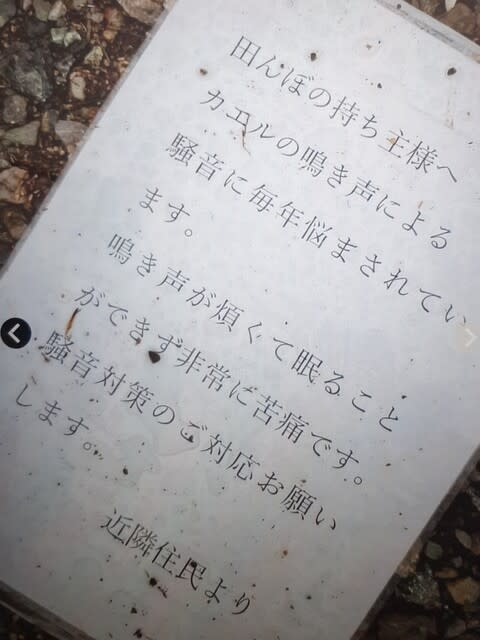

《田んぼの持ち主様へ カエルの鳴き声による騒音に毎年悩まされています。鳴き声が煩くて眠ることができず非常に苦痛です。騒音対策のご対応お願いします。近隣住民より》

と〝カエルの鳴き声に対する苦情〟が書かれている。5月30日現在、この投稿は1564万回表示を超え、5.5万の「いいね」がされるなど大きな反響を呼ぶことになりました。

そのリプライには、

「そもそも田んぼがあったところに住んでるんだからあきらめろ」

「カエルを何とかしろって、全部のカエルの口にチャックつけろと言うのかw」

など、リプライの大多数は 苦情を入れる方がおかしいというものでした。

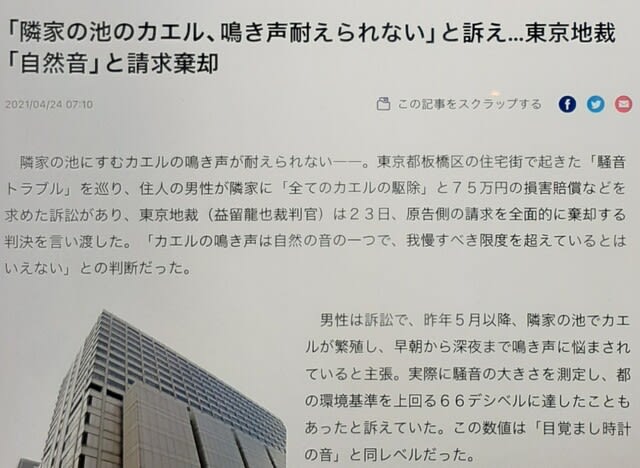

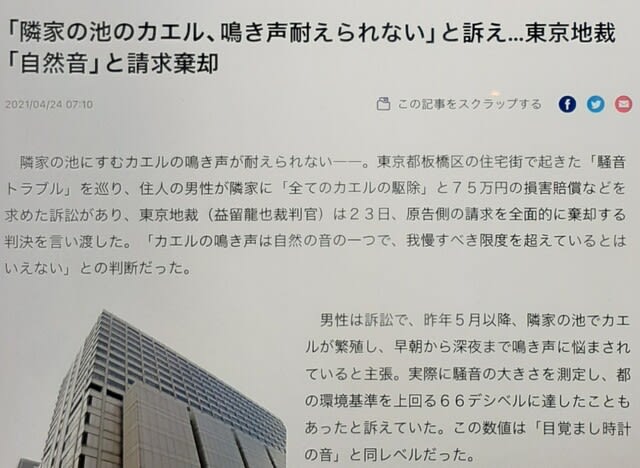

さらに記事は、この〝カエル問題〟について、過去には〝裁判沙汰〟になったことも伝えていました。

2021年には「隣家の池にすむカエルの鳴き声が耐えられない」として、東京都板橋区の住宅街に住む住人が 隣家に対し「全てのカエルの駆除と75万円の損害賠償」などを求めた訴訟が起こされましたが、東京地裁は 原告側の請求を全面的に棄却し「カエルの鳴き声は自然の音の一つで、我慢すべき限度を超えているとはいえない」との判断を示した というものです。

男性は訴訟で、昨年5月以降 隣家の池でカエルが繁殖し、早朝から深夜まで鳴き声に悩まされていると主張。実際に騒音の大きさを測定し、都の環境基準を上回る66デシベルに達したこともあったと訴えていました。ただ この数値は「目覚まし時計の音」と同レベルだったそうです。

一方、被告側は「小型のアマガエルが6~7匹生息しているだけだ」と反論。判決も「原告が主張するような騒音の発生を示す証拠はなく、仮にあったとしても自然音として受け入れるべきだ」と判断したとのこと。

原告の代理人弁護士は「騒音の立証は難しい。今後は話し合いで解決していきたい」と話していました。

これらを踏まえたうえで記事は「今回のビラの主は 苦情を入れている段階ですが、仮に裁判を起こしても(板橋区の例と)同様に“自然の音のひとつ”として棄却されるでしょうね」と結んでいました。

「音」に起因する社会問題(トラブル)は 近年に亘り枚挙に暇(まいきょにいとま)が無いことが伝えられています。

その種類については、いわば〝大きな音〟に類する 例えば工場の機械音や 改造車のエンジン音などの「騒音」に関するトラブル、一方で 隣家やマンションの上下階など 他世帯の人が出す「生活音」などの〝気になる音〟に類する「煩音(はんおん)」に関するトラブルが挙げられています。

[参考] 「煩音(はんおん)」に関するブログ記事

↓

青木島遊園地廃止問題 =騒音と煩音(はんおん)= - 倉野立人のブログです。

長野市における「青木島遊園地廃止問題」は、今や全国的な社会問題にも発展することになっています。今回の騒動の発端ともなったのが、遊園地の近隣に暮らす住民(Aさん世帯)...

goo blog

これら「音」に関するトラブルについては、被害を訴える人⇔他意なく音を発生させている人 の間で、意識(認識)に相当の差があり それがまたトラブルを助長することにもなってしまっているところですが、最近では それらをも突き抜けるようなレベルで発せられる「うるさい 何とかしろ」の理不尽ともいえるような声には、呆れるとしか言いようの無いところです。

今回の〝理不尽な声〟は、何と「カエル」に向けられています。

古来 縄文時代から営まれてきた稲作。その遙か以前に生存していたカエルは、おそらく当時から水田に棲(す)み 田植えが終わった圃場でゲコゲコ鳴いては人々と共存してきたことでしょう。

田植えが終わった水田から聞こえるカエルの鳴き声は、いわば 人間社会と自然界との共存の象徴でもあったと言えるでしょう。

それが今「うるさい」と言われることに。

で 今回の苦情主は、カエルの鳴き声を「何とかしろ」と、水田の持ち主に理不尽な要求を突きつけています。

どうやってカエルを黙らせろというのか。一休さんのトンチじゃあるまいし。

そのうえで私が気になるのは、苦情主が これを理不尽を分かっていながら騒いでいるのかどうかなのです。

カエルを黙らせるのは無理だと分かっていながら 敢えて騒いでいるとすれば、まだ救いはあるでしょう。それは〝八つ当たり〟の範疇(はんちゅう)で。

しかし この人が、本気で「カエルを黙らせろ」と血流を上げているとすれば、それは異常としか言いようがありません。

そこには「オレは絶対に正しい!だからオマエら、おれのストレスを何とかしろ!」との 理不尽な原理主義からくる〝排除の論理〟に他ならないところでしょう。

例え社会との関係を絶(た)ってでも、自分の要求を貫き通そうとする理不尽。

・・・・・。

この 呆(あき)れさせられた記事について「これって同じだよね」とLINEをくれた人が。

他でもなく、さきの「青木島遊園地存廃問題」で 共に遊園地の存続にむけて取り組んだ方(Aさん)でした。

Aさんは「カエルを黙らせろって?生命を営む者が必然的に出す音を絶(た)てなんて、そんな理不尽 ある?これって 青木島遊園地と同じじゃん。遊園地で遊ぶ子どもは、必然的に ある程度の音(声)は出てしまうもの。それを「うるさい 何とかしろ!」と騒いだのも、理不尽の最たるものだったよね。」と、今さらながら憤(いきどお)っておられました。

ちなみに さきの〝カエルの鳴き声訴訟〟は、(前掲のとおり)東京地裁が 原告側の請求を「カエルの鳴き声は自然の音の一つで、我慢すべき限度を超えているとはいえない」として棄却しています。

青木島遊園地についても、その初期対応の中で「子どもの声(音)は 子どもの成長に欠かせないもので、我慢すべき限度を超えているとはいえない」として 相手を説得(説諭)できなかったものかと、返すがえすも慚愧の念(ざんきのねん)新たなるところでありました。

6月1日朝、JR長野駅前で「公共交通利用促進キャンペーン」を展開しました。 日頃から通勤・通学の足として鉄道やバスの公共交通を利用してもらっ...

5月27日、長野市議会主催で「市民と議会の意見交換会」を開きました。 災害対策、観光振興、公共交通、水道事業広域化など市議会の4つの特別委員...

さきの29日、個人の立場で 地域(県内)の公園について広く情報発信をされている人が 長野市に対し、行政が発信する情報が必ずしも市民ニーズに合っていないこと、そして 市民が探そうとする(検索しようとする)情報が、必ずしもスムーズに(市民の手に)届いていないこと(実態)が伝えられ、一同は「目からウロコが落ちる」かの指摘をいただいたのでした。

話しのキッカケは、公私共にお世話になるMさんからの一本の電話。

「ねえクラちゃん、私の孫娘の知人(Aさん)が インスタグラムで「公園情報」を発信しているそうなんだけど、その人曰(いわ)く「長野市がホームページを通じて発信している公園の情報が、公園を利用する子育てママさんのニーズに応えていない内容で〝使えない〟」とのことなの。この際は ぜひ改善してほしいとのことなので、対応してあげてくれない? 」とのことでありました。

いずれにしても行政事務に関することなので、Aさんには市役所へご足労いただき そこに所管課職員を呼んでお話しを聞かせていただくこととしました。

その際 当初は、公園を所管する公園緑地課だけを呼んでお話しを伺うこととしていましたが「市の情報発信にも課題アリ」とのAさんのご意見に鑑み、当日になって ホームページを所管する広報広聴課にも急きょ同席したもらったところ、そのひらめきが当たってくれ、総体的な面で有意義な意見交換の場となったのでした。

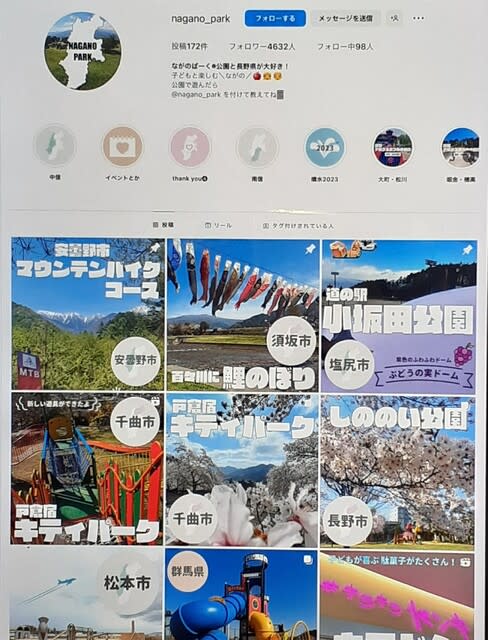

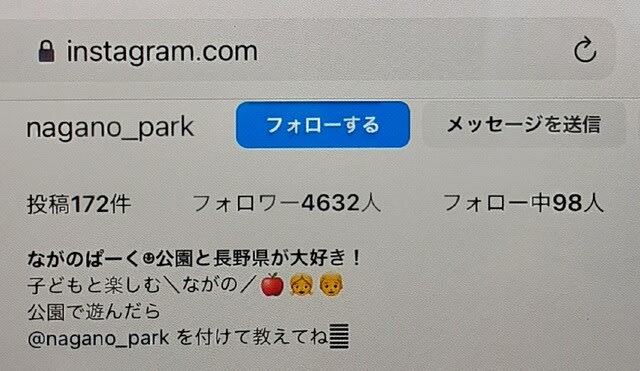

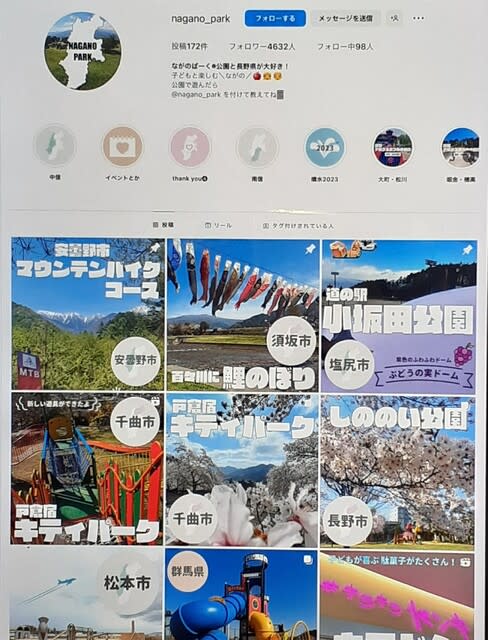

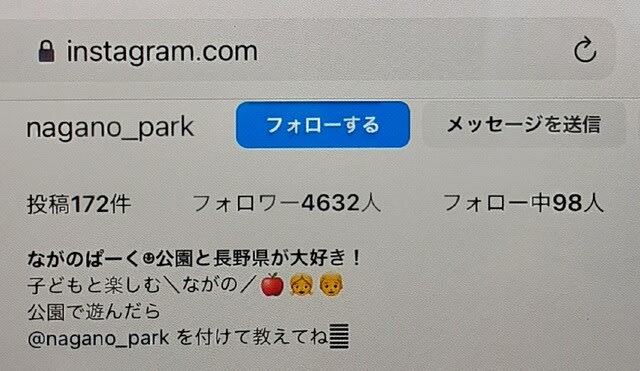

前掲のMさんのお話しのとおり、件(くだん)のAさんは インスタグラムを通じて、広く県内の公園に関する情報発信を重ねておられます。

タイトルは「nagano_park(ながのぱーく・公園と長野県が大好き)」で、4,000人をゆうに超えるフォロワー登録がある人気のインスタです。

で、フォロワーのほぼ100%が「子育て中のママ」であることも特徴となっていいるそうです。

Aさんは 県内にあるさまざまな公園に足を運んでは、それぞれの公園の場所や特徴・また遊具やトイレの情報などを〝利用者目線〟でレポートし、そこを利用する人(この場合は子育てママ)にとって有効な情報を発信しておられるそうです。

そして フォロワーである子育てママさんたちは、行きたい公園があれば このインスタを検索したうえで必要な情報を入手し、いわゆる予備知識をもったうえで遊びに行くことができているとのことなのです。

何というか、公園に行きたい子育てママさんにとって「痒(かゆ)いところに手が届く」ような有為な情報となっているそうです。

「nagano_park(ながのぱーく・公園と長野県が大好き)」インスタグラム

↓

https://www.instagram.com/nagano_park/

そんな、市民ニーズに応えたインスタを展開する Aさんからの長野市ホームページの評価は…

残念ながら「分かりにくいことこの上なく、欲しい情報が届かない」との 厳しい…というより「困ってます」との切実な声だったのでした。

Aさんを初め 多くの子育てママさんたちは、長野市のホームページ(HP)が発信する公園情報に対し 何とも言えないストレスを抱えておられるそうです。

特にAさんは、例えば長野市に嫁(とつ)ぐなどして 初めて長野市で暮らすようになって子宝に恵まれ、そんな中で(子育てに)孤軍奮闘するうちに公園情報が必要になった人が長野市HPを検索したらどう思うか…との まさに当事者目線に立ってモノ申しておられたのでした。

その前提に立っての子育てママさんたちのストレス。

それらを 私が聞いた限りで(ストレスを)列挙すると 下記のようになります。

先ず 長野市HPのトップページ。

子育て奮闘中のママさんにとって「公園」は 子育てに重要なステージであることから、公園に関して調べたいとき 先ずは「子育て」のバナーから入る傾向にあるそうです。

ところが…

子育てママのニーズで 子育て > 公園 の感性でクリックしても、そこには「公園」は存在せず、相談事業や給付などの支援策のみにつながるだけとなっています。

これはなぜか。

このサイト(子育て)が、所管(こども未来部)の情報のみに止(とど)まっているから。

公園のことは、ここ(子育て)では受け持っておらず、それ(公園)を知りたい人は そっち(都市整備部)が所管するサイトに行ってください ということになっています。

長野市HP自体が〝縦割り行政〟の域を出ていないことを示しているのです。

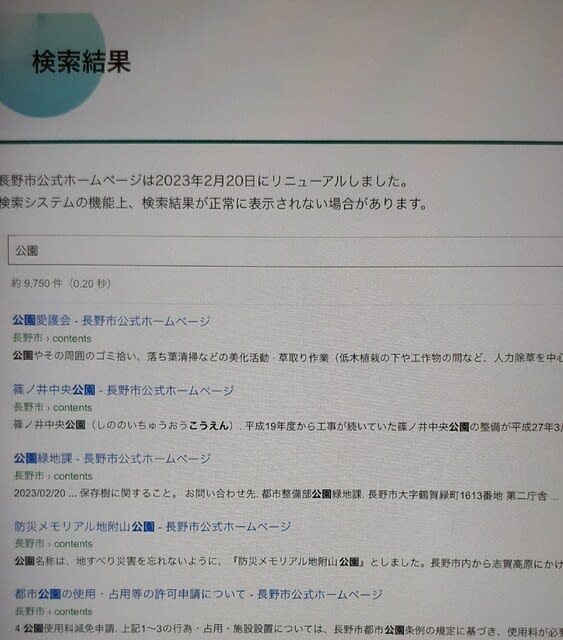

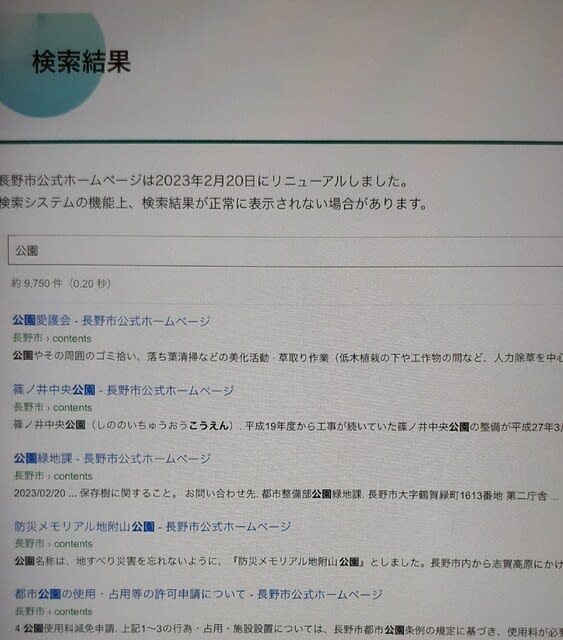

それでは と、長野市HPで「公園」で検索をかけると…。

検索結果には、市内の個別の公園の件がバラバラに列挙されており、初見の人にとっては 何がなんだか分からない情報が並んでいるだけなのです。

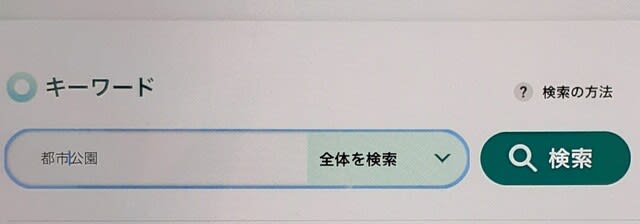

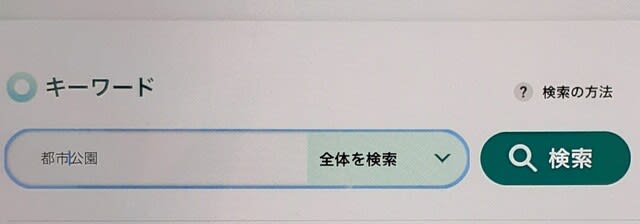

何とめんどくざいことに、長野市にある一定規模以上の公園を検索しようとしたときには「都市公園」で検索しないと到達しないのです。

初見の子育てママが「都市公園」なる行政用語を直ちに思いつくかどうか…懐疑的このうえないところです。

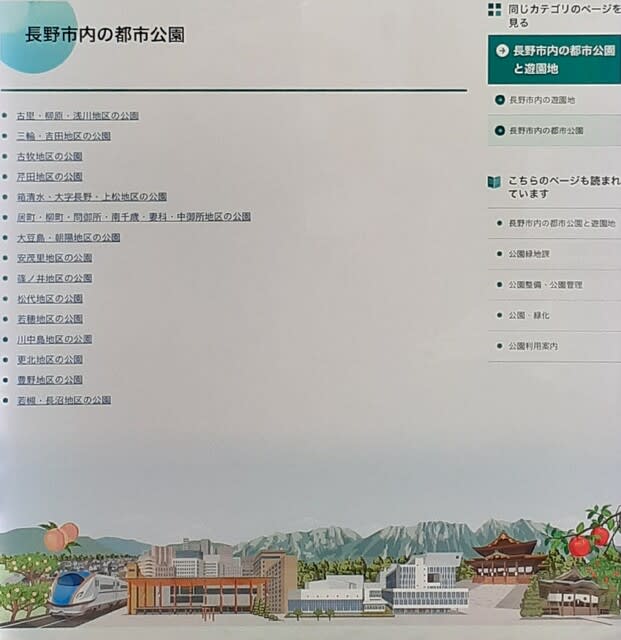

「都市公園」で検索すると、その何個目かの項目に「長野市内の都市公園」がようやく登場します。

ところが その先が また微妙に分かりにくい内容となっており、Aさん曰(いわ)くの「子育てママのニーズに合っていない」ものだったのでした。

「長野市内の都市公園」をクリックすると、そこには 市内の地区名が添えられた公園のバナーが多数に亘って並んでいます。

この掲載の仕方については われわれ長野市民は、何の疑問も無く許容するところですが、Aさんのいう「初めて長野市で暮らす人」にとっては 困惑させられる掲載じゃないか、と。

曰(いわ)く「長野市に初めて住んだばかりなのに「○△地区の公園」と言われても、そこがどこだか分からない」とのこと。

中には、笑えない笑い話しとして「大豆島」を「だいずじまってどこ?」と真顔で聞かれた事例もあったそうです。

この〝情報の列挙〟は、行政的情報伝達の最たるもの。

「整理はされていても分かりにくい」の典型との指摘であります。

そうは言っても検索を進め、例えば「川中島地区の公園」をクリックすると、それぞれ公園が一覧表で紹介されていますが、これとて 行政情報の域を出ていないとの指摘。

しかもこの一覧表、スマホ対応になっておらず いちいち横にスライドさせないと全容が把握されないようになっており、これが非常にストレスとのこと。

さらに、住所・所在地の次に「面積」が掲載されていますが、これって筆頭にもってくる情報なのか?市民(特に子育てママ)にとっては、備考程度の情報じゃないかとのこと。

行政にとっての序列じゃなく、市民ニーズを考えて情報提示してほしいとのことでした。ごもっともな指摘です。

また、その先をクリックすると(例えば御厨公園)、そこにはグランド部分が大きく掲載されており、アイキャッチ(視覚)に訴える情報としては あまりに物足りないものになっています。

ただ だだっ広いグランド部分を載せるだけじゃなく、現に遊具がある(それも更新しただかり)のに、その(遊具の)全体像を載せるとかしないと、市民(子育てママ)にとって魅力ある公園に映らないのではないかとの指摘でありました。

これだけの事例を挙げても、長野市のHPが 特定の目的を持つ市民のニーズに応え切れていないことが分かります。

そのうえで Aさんは更(さら)に、市民が目的をもって検索しても 載っている情報がバラバラで分かりにくいとの声が多いと指摘されていました。

これを公園に特化すると、例えば 子どもに人気の「フワフワドーム」が どの公園にあるかを検索したくても、個別に公園を検索して それ(フワフワドーム)があるかを調べなければならず、これがもし 公園のサイトに「フワフワドーム」がキーワードとしてあれば、ワンストップで検索できるのに…という指摘が多くあるそうです。

また、長野市(北国)ならではの特徴「トイレの冬季閉鎖」の情報についても指摘が。

「私たちは、別にトイレの冬季利用を求めているのではありません。(冬季に)使えないのなら、その情報を掲載しておいてもらいたいのです。」とのことでありました。

例えば トイレトレーニングの子を持つ最中(さなか)のママさんにとって〝トイレ情報〟は非常に大切で、使えると思って行ったトイレが閉鎖されていると 子どもが間に合わない事態にもなり、誤情報や無情報は非常に困る とのことです。

ちなみに 長野市は、今年の2月に ホームページをリニューアルしたばかりなのです。

より使いやすく分かりやすい情報媒体となれるよう、創意工夫を重ねてきたところでありました。

しかし 実際には。

公園という個情報に限ってみても、これほどの「使いにくさ」が指摘されるに至っています。

このこと(課題)は、何も公園に関してだけではないでしょう。

市とすれば、使いやすさを求めて改善したハズのホームページが、市民目線で しかも特定の価値観(目的)を持った人が検索すると、いつの間にか〝迷路〟に入り込んでしまうものであるとすれば、それは結果として評価されないモノになってしまいます。

そのうえで 今回の公園情報については、先ずは所管課が 情報内容の精査と掲載方法(ジャンル分けなど)に工夫することが求められたほか、それを市民ニーズに即して横断的に掲載する広聴広報課の裁量が求められるところであります。

「自治体のホームページは、行政情報であるが行政情報にあらず。それは「生活情報」でなければならない。」

改めて 情報発信の難しさを実感すると同時に、当事者感覚が いかに的を得ているかを再認識した、貴重な学びの時間でありました。

29日の報道で 長野市の荻原市長が、市の半ば一方的な都合で廃止した「青木島遊園地」について、その(廃止の)経緯について 庁内に委員会を設置したうえで検証することを表明したことが報じられました。

報道の内容は下記のとおりです。

近隣住民からの騒音への苦情などをきっかけに長野市が公園を廃止した経緯について、荻原健司市長は、近く庁内に委員会を設置し、検証する考えを示しました。

長野市が先月末で廃止した「青木島遊園地」をめぐっては、廃止に至る地元との合意形成が十分にできていなかったほか、関連する公文書が残されていなかったり、事実と異なる記載がなされたりするなど、市側の一連の対応に対して、地元住民や市議会から批判が相次いでいます。

29日の会見で、長野市の荻原市長は一連の経緯を検証するために近く、副市長をトップとする委員会を設置する考えを明らかにしました。

荻原市長は「検証によってどこが間違っていたかはっきりすると思う。場合によっては新たなマニュアルなども必要になると思う」と話していました。

また、廃止した公園に代わる新たな遊び場の計画案について、荻原市長は、今月行った保護者説明会や、近く行う地区住民への回覧での意見も踏まえて、7月末にも最終決定する意向を示しました。

この検証委員会が意味するものは何でしょうか。

市行政が、既に終わった行政事業について 改めてその経緯を検証することは、極めて稀(まれ)なことと申せます。

このことについて ある人は「青木島遊園地を廃止に追い込んでしまったことを反省するうえで、その経緯を検証することは評価できる」とおっしゃいます。

一方で ある人は「子どもの気持ちを無視して無理矢理(遊園地を)廃止しておいて、今さら何が検証だ。後になって検証する暇(いとま)があるなら、何で議論となっている時点で立ち止まって考え直さなかったんだ。これは市(市長)のパフォーマンスに過ぎない。」と言って(憤(いきどお)って)おられました。

いずれにしても、既に青木島遊園地は ただの更地(さらち)となってしまっています。

子どもの居場所は 大人の都合で奪われることになってしまいました。

何で こんなことになってしまったのか。

私は 今回の検証委員会は、それなりの意味を有していると思います。

長野市の〝歴史的な汚点〟となってしまった 遊園地の廃止を巡る経緯を振り返ることは、同じ過ちを繰り返さないようにするためにも必要な作業であろうと思います。

但し、です。

その検証が、どこをどう検証するのか で、それが真に市民の期待に応えるもの(検証結果)になるかどうかが分かれてくるのではないかとも思うところです。

概して 市(行政)の検証作業というものは〝手続き論〟に終始しがちな帰来があります。

行なった事業が、然るべきルールに則(のっと)り手続きされたものかどうかの検証。

ルールに基づいていれば ○、それを逸脱したり 即していなければ X。以上をもって検証とする。

ただ果たして 今回のように市民感情の機微(きび)に触れた課題について、そのような事務的な検証でイイのでしょうか。

私は違うと思います。

真に検証すべきは、一連の市(職員)の対応は、真に市民の「声」に応えたものであったのか。市民の心に響く対応だったのか。

そここそを「検証」すべきではないか。

が、会見で市長は やや気になる発言をされています。

「今後 検証の際に、どこの手順が間違っていたのか(を検証したい)」旨の発言が。

これは もしかしたら、私が懸念した(前者の)〝お役所的検証〟を示唆するものではないでしょうか。

「手順が間違っていたから 遊園地ひとつを廃止するだけのことが こんなに大きく問題視されることになっちゃった。だから今後は、行政事業を行なう際は「手順」を間違えないようにして、あらぬ揚げ足取りをされないようにしよう。」

そんな「検証」であるとするならば、それは 市行政のための検証であり、市民のための検証にはならないのではないでしょうか。

今回 いわば突然の形で表明された「検証委員会」この取り組みは、いわば市の姿勢 というより「本質」を表(あらわ)すこととなるでしょう。

どのような推移を辿るのか。

何のための検証か 誰のための検証か…大いに注視してゆきたいと思います。