今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」ですが、この日 青木島に暮らし遊園地を存続してほしいと強く思っている人(Aさん)と話す機会がありました。

で…その人が言った言葉(所感)に、今の長野市の体質そのものを言い当てていることを実感させられたところです。

その人は言いました。

「今の長野市の事(こと)の進め方はおかしいと思う。で、それをおかしいと思わずに躊躇(ちゅうちょ)なく進められる感覚の方が もっとおかしいんじゃないか。」と。

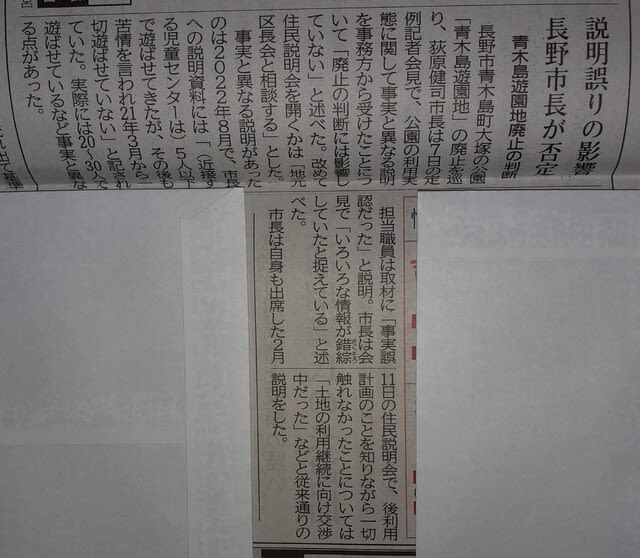

青木島遊園地が廃止の方向に進められていることに 早いうちに疑問を抱いていたAさんは、これまでの新聞記事をスクラップするなどして経過をまとめられる一方、2月11日に行なわれた住民説明会にも参加し 会場の空気を肌で感じてこられたそうです。

また 今期の3月長野市議会(本会議)にも足を運ばれ、何人かの議員の発言や それに対する市長はじめ理事者(職員/部局長)の答弁を傍聴してこられたとのことでした。

そのうえでAさん、一連の行政サイドの所作に大きな疑問を呈しておられたのでした。

曰く「これまで多くのみんなが感じているように、長野市の行なってきた対応は 辻褄(つじつま)が合っているようで全く合っていないように見える。それはナゼか。長野市の合わせた辻褄(つじつま)は、行政上だけで成立しているハナシで、市民の常識に合っていない…もっと言えば、市民の心に寄り添っていないからじゃないか。」

「〝一部の苦情者のクレームのせいで廃止〟とされた件も、現場に照会すれば 遊園地(児童)に対するクレームは1度だけで それが遊園地廃止の主要因ではなかった、実際には。でも 市(所管課)は、いかにもそれ(児童へのクレーム)が恒常的に続いていたかのように報告(公文書)を いわば改ざんして上に上(あ)げ、それを上(市長)も丸呑みする形で次の段階に進んでしまった。」

「これを聞いてオレは、あの「森友問題」を思い浮かべたね。」

「あれも、事件に首相夫人(当時)が大きく関与していたものを無かったことにするなどの公文書の改ざんが行なわれたとされ、その良心の呵責に悩んだ心ある職員が自死することとなってしまった。いわゆる官を挙げての忖度(そんたく)が問われた事件だった。」

「あのことで「公文書とは一体なんぞや?」との疑問の声が上がったけれど、相変わらず公文書は 行政事業の中で大きなウェイトを占めている。そんな中、今回の青木島遊園地問題でも その公文書が独り歩きし、やがてそれが正しいものであるかのように周知されることとなってしまった。」

「このこと(実質的な改ざん)について、長野市は公文書を訂正したか?してないだろ「事実誤認でした」とか言ってはみたものの、口頭での言い訳に過ぎない。」

「その事実誤認を、正式に改め 公文書を直そうとしない姿勢「これでイイんだ」と思い続けている姿勢こそが おかしいとオレは思う。」

「それから、長野市が示した〝遊園地廃止の6つの理由〟についても、その多くは既に破綻しているんじゃない?愛護会の件とか 遊園地が使われていないとか、ほとんどの廃止理由が 今や廃止理由になっていないのに、市は相変わらず 出しっ放しの洗濯物みたいにブラ下げ続けている。これもおかしい。多くの市民から「もはや廃止の理由になっていない」と言われ、もし そうでないとするならば、その整合性について説明すべきなのに それもしない。この「このままでイイんだ」とし続けていること自体が、オレはおかしいと思う。」

「また、荻原市長が わざわざ開いた住民説明会で、廃止見直しに言及し オレも含め多くの参加者や市民は「ヨカッタ!」と思ったもんだ。ところが、その後 市長は「熟考の結果」として、結局 廃止を明言。で、そのまた後に知らされた「市が地権者等と用地交渉を続けていたことを市長は知っていた」の事実。裏切られたとはこのことだ。」

「だったら 集会の前に「フラットな気持ちで」なんて思わせぶりなことは言うな。純粋な市民を騙(だま)したとも言える一言だった、あれは。」

「でも、市や あろうことか多くの議員は「仕方ない」と思っている。違うだろ、向いてる方が。」

「このことも、おかしいと思わないでいる感覚こそが おかしいと思う。」

「で、トドメは 先日の報道だ。遊園地(土地)の交渉を記(しる)した公文書は「無い」とのこと。その一方で、一連の経過を記した 職員のメモは「有る」とのこと。これっておかしくないか?」

「おそらく その裏事情は、土地交渉など際どいやり取りを公文書に残せば、後で情報公開請求された際に出さなきゃいけなくなるから、公文書としては残すな。でも、大事な件だから口頭はダメ。だったら あくまで個人のメモとして記録すれば「紙の資料」は残せるけれど、それは情報公開請求が出されても 出す義務は生じない。」

「この手があったじゃねーか!という論法…でも これって、おかしくねーか?」

「役人が 行政ルールを逆手に取って、その抜け道を通っての 体(てい)のいい証拠隠滅と同じこと。これをヨシと思っているとすれば、長野市の世も末と言わざるを得ないね。」と。

最後にAさんは こうおっしゃいました。

「今回の青木島遊園地廃止問題は、長野市という行政体で行なわれている行為(事業)の氷山の一角に過ぎないんじゃないか。」

「市民の目で 明らかにおかしいことが、市行政や市議会が「おかしくない」と思っているとすれば、それは非常に危険なことだゼ。」

「こんなことは思いたくもないが、連中は 今回の〝経験値〟を踏まえて「この手があった」として、これから起きるさまざまな事案においても 市行政に都合のイイように、実質ミスリードを重ねてゆくんじゃないか。」

そのうえでAさん、私を真っ直ぐに見据え。

「だからこそ「心ある者」は、有象無象(うぞうむぞう)と一緒になって脱線しないよう、しっかりチェック機能を果たしてくれや。」と、強く背中を叩かれたのでした。

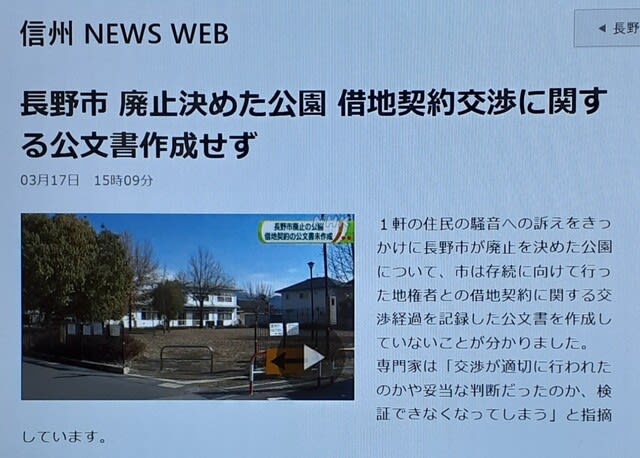

今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」について、17日に〝新たな事実〟が報道されました。

そして その内容は、長野市にとって非常に残念に他ならないものであり、私たち市民にとっては 何というか「またも裏切られた」と思わざるを得ない、やはり残念な内容でありました。

情報の出処(でどころ)は、NHK長野放送局・同局の独自取材によるものでした。

それによると、長野市が廃止を決めた青木島遊園地について (市は)存続に向けて行った地権者との借地契約に関する交渉経過を記録した公文書を作成していないことが(取材により)分ったとのことです。

この報道を耳にした瞬間 その事実を俄(にわか)に信じられない思いがすると同時に、何というか 砂を噛む思い…やり切れなさと 身内に裏切られたような残念な思いが湧き上がったものでありました。

報道の内容は以下のとおりです。

長野市が廃止を決めた「青木島遊園地」を巡っては 地元の住民から存続を求める声が上がったため、1月下旬から先月下旬まで 市が地権者と借地契約の延長交渉を行ないましたが、跡地利用の計画が進んでいたため交渉は成立しなかったということです。

交渉の経過を確認するため NHKが長野市と地権者とのやり取りが分かるメモなどを含むすべての公文書を対象に情報公開請求したところ、市は該当する文書は存在しないと回答しました。

交渉にあたった長野市公園緑地課は、NHKの取材に対し 職員の個人的なメモは残していることを明らかにしました。

一方で、情報公開の対象となる公文書を作成しなかった理由は特に無いが 今のところ作成の予定も無いとしています。

長野市は 去年行った地権者との公園廃止に向けた交渉については公文書を残したことから、現在開会中の市議会でこれまでの経緯が検証されていました。

このことについて 行政の情報公開に詳しいNPO法人情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は「職員が共有するはずの情報を公文書として作成しないのは問題だ。交渉が適切に行なわれたのかや妥当な判断だったのか、検証できなくなってしまう。」と話していました。

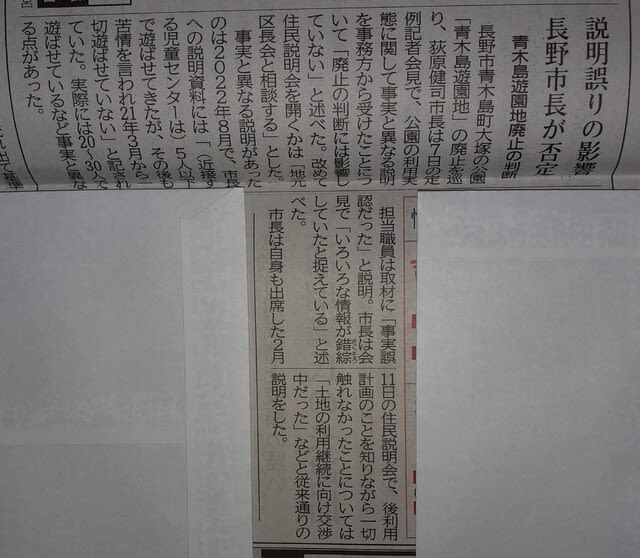

一方、信濃毎日新聞もこの件に触れ 記事を寄せています。

記事の内容は以下のとおりです。

「青木島遊園地」の廃止問題を巡り、市が存続を模索して土地所有者と交渉した経過の記録を公文書として残していないことが17日 分かった。

荻原健司市長は開会中の市議会3月定例会で土地の後利用計画があるとして廃止を表明。一方、市議会では具体的な交渉過程を明らかにしていない。専門家は政策決定の根拠を欠き、行政運営への信頼が揺らぐと指摘している。

市公園緑地課によると、市職員が組織的に用いるため職務として作成 取得した文書で情報公開請求の対象となる「行政情報」としては保存していないが、経過を記録した職員の個人的なメモは存在するという。同課のH課長は公文書として残していない理由について「交渉の都度、市長に口頭で報告しているため」としている。

情報公開に詳しいNPO法人情報公開クリアリングハウス(東京)の三木由希子理事長は「組織的に共有する文書もなしに交渉を進めることは、職員の記憶頼みで交渉を進めていると言っているのに等しい。行政運営が適正に進められているか疑念が生じる」と批判している。

この記事の中で 私が強い疑義を抱いたのが、取材に対して回答した所管課長の言葉です。

同課のH課長は公文書として残していない理由について「交渉の都度、市長に口頭で報告しているため」としている。

とのことですが…

ここまで拗(こじ)れた遊園地(土地)問題について、それも地権者との機微(きび)に触(さわ)るような微妙な交渉の経過を〝その都度 市長に口頭で報告〟で済む話しでありましょうか?

社会通念で捉えてみても、そのような重要な案件を 口頭で伝え、それを市長が口頭で了解して話しが進むなどということは まかり通るハズもなく、もしそうだとすれば 長野市は極めて杜撰(ずさん)でいい加減な業務を認めていると言わざるを得ないでありましょう。

で…この取材への回答には「伏線」があり、それが 長野市の実に〝あざとい手口〟を物語っているのです。

取材に対し 市(所管課長)は「市職員が組織的に用いるため職務として作成 取得した文書で情報公開請求の対象となる「行政情報」としては保存していないが、経過を記録した職員の個人的なメモは存在する」と答えています。

ということは、経過を記録した「紙」は存在しているのです。

しかし、それはあくまで 職員の個人的なメモ であり、市職員が組織的に用いるため職務として作成 取得した文書で情報公開請求の対象となる「行政情報」ではない。

つまり 経過を記録した「紙」は、たとえ市民が ルールに基づいて情報公開請求しても(個人的なメモだから)公開する義務は生じない、という論法なのです。

だから、実際に「紙」で報告しても、行政ルール上においては公文書は存在せず「市長には口頭で報告している」で片付けられるのです。

まさに これは、行政事務(業務)において「公文書」を整備しなければならないルールを逆手に取ったあざとい手口と言わざるを得ません。

だから、マスコミが所管課に情報公開を求めても おそらく担当職員は「個人的なメモはあっても それはあくまで個人のもの。公文書は作成してないので、公開したくてもできないのです。」と 涼しいカオで答えたのでしょう。

こんな理不尽があったものでしょうか。

ブログで今までもご報告しており、また 各位ごと報道などを見聞しておられるとおり「青木島遊園地廃止問題」については、これまでの経過の中で 実にさまざまな疑問点や不明な点が挙げられており、私たちは非常に煮え切らない思いを強いられてきております。

一軒の世帯が「音がうるさい」と苦情を寄せたことに端を発した遊園地廃止問題は、実際には利用者(子ども)の音への苦情がたった1回だったにも関わらず 経年に亘って苦情が言われ続けたと歪曲され、遊園地の愛護会活動が(コロナ禍などで)休止しただけなのに(愛護会の)廃止が誘導され、それら事実と違う経過を口実に 区長会から遊園地廃止要望書が出させられ、また 長野市が掲げる「廃止に至った6つの理由」も ほぼ破綻しているにも関わらず、その説明も無いままに(廃止理由は)現存しています。

何より市(市長)は、実際には地権者と交渉を重ねている事実がありながら そのことを尾首(おくび)にも出さずに「フラットな気持ちで」と詭弁を弄して住民説明会を開催し、集会の後に市長は「廃止のままでいくのはどうかな」と いかにも廃止を見直すような言葉を発し住民を(存続との)その気にさせるなど、さんざん市民の心を弄(もてあそ)んだあげく「廃止」を言明し (市民の)期待を失墜させてしまったのです。

この間も、苦情に対する自分たちの初期対応のマズさが主原因であったにも関わらず その結末を「遊園地廃止」という安易な方向に導き、その(廃止の)口実も「区長会からの廃止要望」と責任転嫁したうえで 手続き上は瑕疵(かし)無く事(こと)を進める手法を取り、当初は(廃止に)否定的であった地権者さえも説得してまで廃止に舵を切ったことは それだけでも容認し難い所作でありました。

そして、廃止のレールが引かれていたにも関わらず〝熟考する〟とした市長は 多くの住民の期待を裏切って廃止を言明、そのうえ その理由について、これまで挙げてきた6つの理由では無い「地権者の都合」を挙げ、周囲を大いに驚かせ 落胆させたのでした。

そのうえ (前掲のとおり)市(市長)は「フラットな気持ちで臨む」とした住民説明会の際に いわば裏取引を知っていたことが明らかになり、あの清廉な荻原市長のやることか…と 不信の念が大いに高まったところです。

そこへきての 今回の「公文書は存在しない」の報道です。

おかしい、おかし過ぎる。

野球でいえば「隠し球」で相手をアウトにするような、サッカーでいえば 審判の見えないところで相手を突き転ばすようなやり口でゲームを支配するようなことは、観客は決して許さないと思います。

いったい、誰がこんなあざとい手口の糸を引いているのでしょう。

私が何より釈然としないのは、これだけ市民に背信していながら、行政のルール上では何の瑕疵(かし)も無い というところです。

「行政ルールに則(のっと)っているのだから文句は言えないハズです。」と大見得を切る態度。

逆に言えば、保身を担保するためのルールを定め それを熟知したうえでルールを武器に前へと突き進む傲慢さがあるのではないか。

おそらく、このことを 例えば本会議の場で追及しても「行政ルールに則(のっと)って業務に臨んでおります。」と堂々と答弁し、万事休すとなってしまうでしょう。

果たして、それでイイのでしょうか。

強い疑念が増すばかりの、この日の報道でありました。

そもそも、多額な費用がかかる

今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」について、遊園地の存続を願う地元住民有志の会の方々が会見を開き、長野市の一方的ともいえる廃止に向けた進め方や(市の)対応にについて改めて疑問を呈すると共に、それを記したうえで 改めて存続を求める要望書を市(公園緑地課)に提出しました。

私は 同僚議員と共に一連のお手伝いをさせていただきました(以下 WED報道記事と併載)

会見会場には多くのマスコミが集結、未だ社会関心の高さを伺わせます。

冒頭で 存続を願う会のK会長は、静かな口調の中に しかりながら強い憤りを込めて会見の趣旨を話しておられました。

発言の源泉は「長野市の不誠実さと理不尽さが許せない」でありました。

その「不誠実さ」とは、市民の心情を翻弄したとも言える市の対応です。

これまで長野市は、苦情者たる一部住民の対応を見誤ったうえに その解決を〝遊園地廃止〟という最も安易な手法に傾斜し、そのうえ それ(廃止)を正当化せんと(廃止に向けた)手続きだけを半ば一方的に進めてきました。

そんな中、昨年就任した荻原市長は「あくまで廃止」を前提としながらも、地元住民をはじめ多くの市民から存続を願う世論が喚起されたことを受け「ニュートラルな視点で考えたい」として住民説明会を開催、その後には「廃止のままでゆくのはどうかな」と、廃止見直しの考えを匂わせたものでした。

これを聞いた人たちは誰もが「市(市長)は遊園地を見直しの方向に考えを改めた」と信じたものでした。

しかし実際に市長が出した結論は「廃止」それも、その理由が これまで遡上にも上ってない「地主の都合」だったのです。

この思いもよらない結論には 聞く者すべてが大きく落胆させられたのでした。

そして、むしろ問題は その後だったのかもしれません。

市(市長)は「あくまで6つの理由」としている廃止理由は ほぼ破綻しているにも関わらず、その根拠を示さないばかりか、突如として「オギワラビジョン」なる根拠の乏しい私案を発表、さらなる困惑を招くことになりました。

このことについてK会長は「今いる子どもたちの明日を置き去りにした、耳障りのイイ透明なビジョンだけが独り歩きし、時間だけが無駄に過ぎているのではないか。」と断罪しておられます。

そのうえで「こうした長野市の対応には、子どもや保護者や地域住民の思いに真摯に向き合う姿勢に乏しく、不誠実・怠慢がもたらした理不尽さと、ことの因果と結果を逆さまにした理屈を強引に押し通そうとする放漫さしか感じられません。」と、静かに しかしながら強い思いを込めて述べておられました。

そして これら理不尽で放漫といえる市の対応について、市がそれらの疑問に何ら応えていないこと・一連の経過について何ら検証が行なわれていないことを厳しく指摘しておられました。

その後 出席者から、これまでの経過の中で 市の説明にさまざまな事実誤認と改ざん・隠ぺいとも取れる不透明・不誠実な対応が重ねられていることが改めて指摘され、異口同音に 市の対応の不備ぶりが改めて示されました。

その後 一行は市の公園緑地課を訪れ、かかる 未だ納得できない理由を記述したうえで存続を求める要望書を提出しました。

この場でも、出席者から強い口調で(市に)不信感が述べられましたが、市(所管課長)は 何というか〝暖簾(のれん)に袖押し〟的な対応に終始し、明確な言明を避けたうえで要望書を受理するに止(とど)まっていたのでした。

世論の中には「もう廃止が市長から示されたのだから仕方ないじゃないか。」との厭戦(えんせん)ムードを言う人がいます。

しかし、それで済ませたのでは 行政責任を果たしたとは言えないのです。

むしろ逆。市は結論を先に示すことで議論を封じ込め 責任を回避しているとしか言えないのです。

もしも それが正しいというのなら、(前掲のとおり)6つの廃止理由が時間経過しても成り立っていること、さらに事(こと)ここに及んで なぜ「地主都合で廃止」に結論がスリ変わったのかを丁寧に説明し それもあまねく市民に納得してもらった上で次に進むべきでありましょう。

その 肝心な部分を置き去りにして「廃止というから廃止」という結論づけには納得できないというのは無理からぬ住民感情というところです。

しかも 今回の顛末で最も看過できないのは、主役であるハズの子どものこと(環境)を抜きにして いわば大人の都合で遊園地廃止が一方的に進められているところあります。

そこに心を置かずして「子育て日本一」など とても語る資格は無い。

そう断ぜざるを得ない長野市の対応。それに強く抗議する「願う会」の正義なのであります。

「不誠実さと理不尽さが許せない」苦情きっかけに荻原健司市長が廃止決断の公園 地元有志の会が改めて存続求める要望書 長野市 | SBC NEWS | 長野のニュース | SBC信越放送 (1ページ)

・

開会中の長野市議会は 常任委員会審査が行なわれており、私は「福祉環境委員会」に出席しています。

この日(14日)は「保健福祉部」について、現年度補正予算案・新年度予算案を含む議案ならびに所管事項について審査しました。

その中で とりわけ知的障がい者支援事業について、私も属する障がい者支援グループ「Gota」のMリーダーから課題(問題)が指摘されていることから、その見解に基づいて市の姿勢を質しました。

社会福祉法人等指導監査事務について 長野市における(監査の)状況について訊いたところ「国等の監査基準に則(のっと)り(監査を)行なっている」とのことでした。

しかし実際には、監査にかかる市内の社福法人が 例えば(従前も触れましたが)せっかく施設に設置した機械が未使用のまま放置されていて、監査の際に見過ごされてきた実態があった。

このことについて問うと「市は国等の監査基準に合っていればそれ以上踏み込むことは難しい。」との答弁。

私は、その認識こそが そもそも監査の目的に則していないのではないかと発言しました。

国等の補助金を得るなどして運営される社福法人は、いわば公的な機関(団体)とも申せます。

それらの団体が 万が一でも不適切な施設運営を行なっていれば、それはいずれ監査の網(あみ)に掛かり 早い段階で指導・改善が為(な)されるべきでありますが、実際はそうではなく(不適切な状況が)看過されてしまっている。

にも関わらず、それ(不適切な状況)を「国等の監査基準に則しているから問題なし」で済ますことは(監査の)職責を果たしているとは言えません。

さらに私は述べましたが、そもそも 監査という業務に対する認識そのものが当を得ていないのではないか。

当該の事業が、真にその目的に叶っているか。例えば障がい者福祉団体においては、事業内容が当事者(障がい者)の利益に叶って(=工賃がアップして)こそ役割を果たしているハズなのに、現実には時給わずか100円前後で推移している。

関係者は このことにこそ監査の目を向け、当該施設が工賃アップに向け 何をしてきたのか、翻(ひるがえ)って工賃アップが実現していないとすれば いったいどこに問題があったのかを検証してこそ、初めて「監査」と 言えるのではないでしょうか。

それを、ただ定められた様式に数字等を合わせて帳尻を合わせただけで一件落着としているのは「違う」と言わざるを得ない と強く指摘しました。

また、障がい者自立支援において 長野市は2026年までに工賃月額2万円をめざすとしているが、どうやって実現するか質したところ、庁内の物品について優先調達に努める・市の関連施設の清掃などの役務を担うなどして達成をめざす とのことでありました。

しかし、説明を聞く限りには いわゆる「官」だけでは目標達成はおぼつかないことが伝わってきたことから、この際は 民間の立場で障がい者支援に取り組む団体や企業と積極的に連携し、工賃月額2万円を何(なに)がなんでも達成するよう提言しました。

そのこと(工賃アップ)に関連して、障害者支援施設(B型就労支援施設/以下「施設」)が受注する〝仕事〟について それが真に障がい者の工賃アップに結びつかず、受発注をクリアすることで目的を完結してしまっている実態があることを指摘しました。

ケースによっては、施設は仕事を受注するだけ受注し それ(仕事)を利用者さんの手に関わらせること無く外部の業者に〝丸投げ〟し 納品の体裁だけを整えている実態もあるのです。

基本的に施設は「障害者優先調達支援法」の名の下に、優先的に受注できることになっており、特にその取引は 県⇔市などの「官⇔官」で行なわれていることが多いのですが、そんな中で〝外部への丸投げ受発注〟が行われている実態があることは由々しきことと申せます。

しかしながら このことについて検証すると、本来は「障害者優先調達支援法」を遵守し、施設への受注により障がい者の工賃を上げることを実行すべき立場にある発注元たる長野県が「発注した先がどんな様態で作業をしていようが ウチ(県)は関知しません。」との いわば無責任な態度でおり、その姿勢には大きな疑問を抱かずにおれませんでした(この体質は、前掲の〝ザル監査〟にも共通します)。

この〝丸投げ状態〟を漫然と許せば、障がい者の工賃アップどころか ルール(障害者優先調達支援法)を隠れ蓑(みの)にして受注を掠(かす)め取る〝福祉ビジネス〟の横行をも許すことになってしまうことから、そういう意味でも関係者は (受注した作業に)現に障がい者が関わり ひいては工賃アップにつながるよう取り組んでゆかなければなりません。

それらを踏まえ、適正な取り組みを強く求めたところです。

さらに、施設によっては 非常に高額といえる機械(印刷機)を設置しながら、それを本来為すべき障がい者の就労支援に活用せず また、その機械の機能を充分に活かし切らないままに留め置いている実態があることも指摘しました。

そもそも 施設に機械を設置する以上は、その操作にも障がい者を関わらせ それを就労移行の手段として活用すべきところ、その取り組みも無いまま 単に機械ばかりを動かしている(または動かさない)とすれば、いったい何のために高額機械を設置したのかと言わざるを得ないことから、そこは検証の必要があるでしょう。

他にも、施設に内在するイジメや不適切指導・漫然とした施設運営など、障がい者支援の名の下に 多くの課題が積み残されたままでいることを指摘し、今後も検証・改善を進めるよう意見したところです。

知的障がい者支援ひとつを取ってもこれだけの課題が内在している。

それだけに、市行政へのチェックの必要性・重要性が再認識されるところです。

今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」について、開会中の長野市議会令和5年3月定例会「福祉環境委員会」で議論の俎上に上り、議論(質疑)が交わされました。

私も委員の一人として「青木島遊園地は存続させるべき」の立場で発言しました。

この日(13日)は、福祉環境委員会のうち「こども未来部」に係(かか)る案件について審査が行なわれました。

こども未来部については、かかる青木島遊園地問題に関しては 遊園地を利用する青木島児童センターに通う放課後児童の居場所について、さらに遊園地に近接する青木島保育園を所管していることから、それら所管事項について(予算審査の中で)質疑に臨みました。

これまでも触れているとおり、放課後児童の欠かせぬ居場所であるハズの青木島遊園地は、半ば市の一方的な都合によって廃止に追い込まれようとしており、未だ市民の納得は得られていない状況にあります。

長野市は、青木島遊園地を廃止したうえで 児童センターそのものを隣接の青木島小学校の校地内に移設し、放課後児童は校庭で遊ばせるよう目論(もくろ)んでいるようですが、そのことについての直近の本会議等での市(市長)の答弁(説明)も矛盾と課題に満ちており、それ(説明)を聞くほどに疑問の雲が湧き上がる状態となっています。

この日の説明(答弁)においても、市の対応には課題が多く 何より子どもたちにとってメリットも無いことが改めて明らかになったのでした。

私は先ず、長野市が強引に進めようとしている「青木島児童センター」の小学校校地内への移転案について疑問を呈しました。

側聞すると さきに市(市長)が区長会を訪れ、小学校の駐車場を潰して そこに新たな児童センターを設置する案を持ち出したことに触れ、その説明の際の〝実現性の乏しさ〟について質(ただ)しました。

ただでさえ狭い校地内の それも駐車場に無理矢理(児童センターを)造るのは あまりに無理があると言わざるを得ません。

そのうえ、もしそうする(駐車場を潰す)のなら、そのまた代替えの駐車場をどうするのか?との疑問には「それ(代替えの駐車場)は、これから探す」と説明したとのこと。

こんな〝場当たり案〟があったものでしょうか。

この〝場当たり案〟について所管課職員は「イヤ、それは あくまで一般論を述べただけで…」と応じましたが、私は その姿勢そのものが問題であることを強く指摘しました。

「今 青木島住民の多くは、青木島遊園地がどうなるのか 子どもたちの居場所はどうなるのかなどについて(正しい)情報を求めており、そのうえで非常にナーバス(神経質)になっている。そこに 話す方が(一般論としても)何らかの案を示せば、それを聞いた瞬間に地元の人は それを〝本当のこと〟と受け止め、それが独り歩きするようになり、また新たな混乱を招くことになってしまう。そんな罪作りのようなこと(軽々な発言)は厳に慎み、もし言うなら 裏付けの伴う現実味のある話し(案)を示すべきだ。」旨を述べたところです。

これまでも市(市長)は、さまざまな場面で さまざまな見解を述べてきたが、その多くは根拠の乏しい〝思い〟に過ぎませんでした。

しかし それを聞かされた市民は、それが公人の口から出た発言として それを信じ、期待に胸を膨らませたものです。

が ゆえに、それが〝絵空事〟であったことを知らされたときの落胆は、まるで地に突き落とされたような心境になってしまうのです。

ことに 今回の青木島遊園地廃止問題においては、事実と異なる説明や裏付けのない理想論ばかりが飛び交うこととなっており、その度に市民は翻弄されているのが実際のところです。

そんな〝たられば話し〟は止めてもらいたいと強く述べたところです。

そのうえで、肝心の(児童センター校地移転の)受け皿となる青木島小学校について 空き教室の状況を質したところ「現時点では空き教室は無いが、余裕教室を使って 放課後だけでも児童センターとして使えるよう(教育委員会と)調整してゆきたい」との答弁。

ここでも、現下の移転計画が現状に合っていない(空き教室が無いのに移転計画を進める)ことが明らかに。

あらゆる面で 無理に無理を重ねて児童センターを移転しようとしている実態が明らかになりました。

そのうえで「青木島遊園地を廃止したうえは、子どもの日常生活に影響なく児童センター機能を移転できるのか?」との問いには「すぐに移転は難しい」との答弁でした。

このことから 青木島遊園地の廃止は、とどのつまり 子どもたちに不自由を強いることになることを市が認めたものでありました。

これらを踏まえ、私は改めて「青木島遊園地を存続させることが最も合理的な結論であり、市はそれを前提に再考すべき。」との認識を改めて示したうえで、市(市長・所管職員)は 改めて現場(青木島児童センター)に足を運び、館長だけでなく 現場を預かる支援員さんらスタッフの声を直接聴取するよう強く求めました。

このまま計画を強行することは非常に無理があり、児童センターはじめ多くの関係者に新たな負担を強いると同時に、不測の事故をはじめ 子どもたちに大きなデメリットを強いることになりかねません。

事態は佳境に至っていますが、私の立場においても 最後まで手立てを尽くしてゆきたいと強く思うところです。

- 2023年03月13日

- 6東方 みゆき, 議員ブログ最新情報

- まちの持続可能性, ユニバーサルデザイン, 動物愛護, 命を大切に, 地域経済を回す, 子育て, 定例会の報告, 居場所や活躍の場所づくり, 支援制度, 補助金・助成金, 郷土愛と誇り, 長野市, 長野市議会

令和5年3月長野市議会定例会が開催されています。(2月22日から3月20日まで)

本会議、委員会を通して、提出された47の議案、3つの請願等を審査します。

なお、令和5年度の一般会計予算は1,611 億円。過去4番目の規模です。市長が交代して2年目。予算編成を最初から携わるのは初めてということで、荻原カラーがより強い内容になっている模様です。

なお今議会から、発言席、質問席での発言の際、マスクの着用は個々の判断に任されることになりました。(議席、理事者席、傍聴席などで座っているときは着用)

そのため、映像に移るほぼすべての発言者が、マスクを外しています。

私は正直、人前でマスクを外すのは恥ずかしい気持ちです。

半年ぶりの議会質問に立ちました

私は3月3日、また半年ぶりになりますが、議会一般質問をいたしました。

今回の持ち時間(自分がしゃべる時間)は16分で、以下の内容を取り上げました。

(1)学校とまちづくりについて

ア 学校廃止地域への支援対策について(信更中学校、小学校の廃止を受けて)

イ 山村留学について(大岡ひじり学園の今後について)

ウ 高校再編について(県立高校の再編計画を受けて)

(2)聴覚障害者等への支援について

ア 新生児聴覚検査と難聴児への支援について(令和5年度から新たな支援開始)

イ 聴覚障害者への支援について(補聴器、要約筆記等)

ウ 障害者の社会参加について(ボランティア会議での話を受けて)

エ 手話言語条例について(市独自の条例制定に向け、当事者を交えた検討を)

オ 観光のバリアフリーの推進について(戸隠ユニバーサルツーリズムの先進事例、三重県伊勢市の視察を受けた本市の対応に関して)

カ 子どもの発達支援について(はぐくまファイル、保育園・幼稚園と保護者等の情報共有などについて)

(3)令和5年度予算編成について

ア スタートアップ支援事業について(市が力を入れている新産業創造の取り組みの一部について)

イ 人と動物が幸せに暮らす社会の実現について(猫の繁殖制限助成事業の令和5年度の変更内容について)

ウ 南部図書館耐震改修事業について(令和5年度の耐震補強工事で期待する効果や今後の整備検討について)

(4) その他 (今回はありません)

長野市議会令和5年3月定例会 東方みゆき一般質問の動画より

長野市議会令和5年3月定例会 東方みゆき一般質問の動画より

http://www.nagano-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=3793

質問の項目と動画のリンク先です

議会の公式サイトにて動画(掲載済み)、議事録(3月定例会分は6月頃掲載予定)をご覧いただけます。

今回の動画は全部で52分程度あります。

下の目次に時間の目安をつけましたのでご参考になさってください。

令和5年3月定例会 3月3日 個人質問 15番

改革ながの市民ネット 東方 みゆき 議員(一問一答)

(1)学校とまちづくりについて

00:40 ア 学校廃止地域への支援対策について (市長答弁)

06:06 イ 山村留学について (教育次長、企画政策部長答弁)

11:40 ウ 高校再編について (教育次長答弁)

(2)聴覚障害者等への支援について

15:03 ア 新生児聴覚検査と難聴児への支援について (保健所長、保健福祉部長答弁)

21:22 イ 聴覚障害者への支援について (保健福祉部長答弁)

27:33 ウ 障害者の社会参加について (消防局長答弁)

30:30 エ 手話言語条例について (市長答弁)

33:35 オ 観光のバリアフリーの推進について (商工観光部長答弁)

39:30 カ 子どもの発達支援について (こども未来部長答弁)

(3)令和5年度予算編成について

42:42 ア スタートアップ支援事業について (新産業創造局長答弁)

46:05 イ 人と動物が幸せに暮らす社会の実現について (保健所長答弁)

49:44 ウ 南部図書館耐震改修事業について (教育次長答弁)

(4) その他

半年の間に市民の方からお寄せいただいたり、自分なりに調べたりした課題を取り上げました。でも全部入れられないのが実情。

所属している委員会の所管事項はそちらでも取り上げて、質問や要望などしています。

またご報告したいと思います。

野球のWBC(ワールドベースボールクラシック)が大いに盛り上がっており、私も いち野球ファンとして心底楽しませてもらっています。

国内プロ野球界から選(え)りすぐりの選手が招集され、そこに加えて 大谷翔平をはじめ大リーグで活躍する日本人選手・さらに日本人を母に持つ現役大リーガーもメンバー入りするなど、歴代の侍ジャパンの三指に入るチーム力をもって戦いに臨んでいます。

今回の侍ジャパンの特徴は「チームの和」ではないか と。

打線は 全員4番バッター揃い、そこにメジャーリーガーなども加われば 概してベンチは〝プライドの坩堝(るつぼ)〟となり、ややもすればギスギスした雰囲気になりがちなものですが、特に今回の侍ジャパンにおいては 非常に良いまとまりをもって試合に臨んでいる様子が垣間見られ、それだけでも応援したくなるところでですよね。

特に今回 異例ともいえる抜擢を受けて参加したヌートバー選手(カージナルス)は、母親が日本人ゆえに、名前(ミドルネーム)に祖父の名前(達治)を入れている(ラーズ・テイラー・タツジ・ヌートバー)ことから 日本チームスタッフは敢えて「たっちゃん」と彼を呼称して親しみを演出、それに応えるように八面六臂(はちめんろっぴ)の大活躍を見せてくれています。

そして その実力を兼ね備えたうえでの明るい性格は、初めて加わったとは思えないほどチームに溶け込む「ヌートバー効果」をもたらしています。

さて そんな中、11日に行なわれたゲーム前の円陣で、この日 声出しを指名されたキャッチャーの甲斐選手(ソフトバンク)が、12年前の東日本大震災のときに 仙台をホームに持つ楽天イーグルスの嶋主将(当時)が挨拶で話した言葉を引き合いに出し ナインを鼓舞しました。

「東日本大震災から12年たった今日、たくさんの方が僕たちの野球を見てくれています。当時 嶋基宏さんがこのようなことを言っていました。「誰かのために頑張る人間は強い」と。今日 全力でプレーする中で失敗も起こるかもしれませんが、全員でカバーし合って助け合って戦い抜きましょう。今日も勝ちましょう!」と。

このニュースに触れ、感動せずにはおれませんでした。

以下は、当時の嶋選手のあいさつ全文です。

「本日は、このような状況の中、Kスタ宮城に足を運んでいただき、またテレビ、ラジオを通じてご覧いただき、誠にありがとうございます。この球場に来ることが簡単ではなかった方、ここに来たくても来られなかった方も大勢いらっしゃったかと思います・・・。

地震が起った時、僕たちは兵庫県にいました。

遠方の地から家族ともなかなか連絡が取れず、不安な気持ちを抱きながら全国各地を転戦していまし

た。報道を通じて被害状況が明らかになっていくにつれて、僕たちもどんどん暗くなっていきました。その時の事を考えると、今日、ここKスタ宮城で試合を開催できたことが信じられません・・・。

震災後、選手みんなで「自分達に何が出来るか?」「自分達は何をすべきか?」を議論して、考え抜き、東北の地に戻れる日を待ち続けました。

そして開幕 5 日前、選手みんなで初めて仙台に戻ってきました。

変わり果てたこの東北の地を「目」と「心」にしっかりと刻み、「遅れて申し訳ない」と言う気持ちで避難所を訪問したところ、皆さんから「おかえりなさい」「私たちも負けないから頑張ってね」と声をかけていただき、涙を流しました。

その時に何のために僕たちは闘うのか、ハッキリしました。

この 1 ヶ月半でわかった事があります。

それは「誰かのために闘う人間は強い」と言うことです。

東北の皆さん、絶対に乗り越えましょう。今、この時を。絶対に勝ち抜きましょう、この時を。

今、この時を乗り越えた向こう側には、強くなった自分と明るい未来が待っているはずです。

絶対に見せましょう、東北の底力を! 本日はありがとうございました。」

当時の楽天ナインは、東日本大震災に見舞われた地域の本拠地球団として 自分たちのためだけではなく、被災者を励ましたい一心で白球を追い みごとリーグ優勝→日本一になりました。

その優勝の原動力となったのは、選手のスキルだけではない「誰か(被災者)のために闘うんだ」との強いマインドであり、それをもって闘う人は強い ということを証明してくれたのでした。

無私利他の考え方です。

この日 甲斐選手が声出しに引用した嶋選手の言葉は、ひときわ われわれ日本人の心に響くものであり、改めて「他者のために力を尽くすこと」の大切さと強さを思い起こさせられるところでした。

で…現下の課題に取り組む者の一人として 私は、この「利他」のマインドを 引き続き「青木島遊園地廃止問題」に入れ込み、他者=子どもたち のために力を尽くしてゆこうとの思いを新たにしたものです。

誰がどう見ても〝大人の都合〟で廃止に追い込まれようとしている青木島遊園地。

そこで自由に遊べる(遊ぶ権利のある)子どもたちの意思は無視されたままに更地となってしまうのか。

そんな不条理は許されるハズもありません。

「既に決まったこと」として戦敗されかかっている状況ですが、そこで今一度 自らを鼓舞しよう。

「誰かのために頑張る(闘う)人間は強い」この言葉を胸に。

13日から、長野市議会3月定例会は「常任委員会審査」が行なわれます。

私は、放課後児童の支援事業に関わる「福祉環境委員会」で議論(所管事項調査)に臨みます。

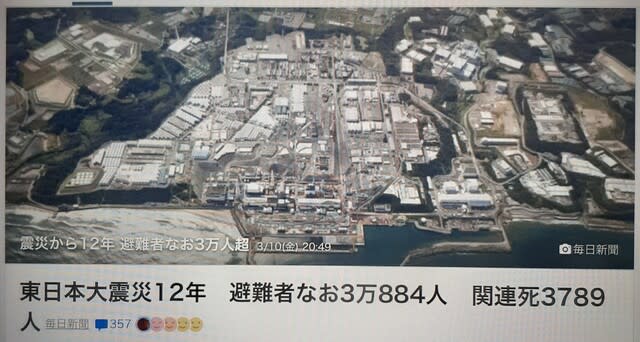

3月11日は、あの「東日本大震災」が発生した日です。

2011年3月11日午後2時46分に発生した 三陸沖を震源にした国内観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大地震は、地殻の大変動に伴い 大きな揺れと巨大津波を発生させ「想定」というものを根底から打ち崩す大被害を沿岸部に及ぼし、人々の生命財産を根こそぎ奪っていったのでした。

この大震災に伴う 関連死を含めた死者・行方不明者2万2,212人と戦後最悪となり、あれから12年もの歳月が流れた今も 私たちの脳裏にトラウマとなって刻み込まれたところです。

あれから12年。長い年月が経過するも、例えば 東京電力福島第1原発事故による(福島県の)帰還困難区域は、東京都の約半分の面積に相当する322㎢に上及び、福島原発の影響等で 未だに故郷を離れた避難者は 未だに全国に約3万人もおられるとのこと。

私たちは これらのニュース(情報)を耳目にするとき「震災はまだ終わっていない」ことを実感させられるところであります。

そして…この大震災における「復旧のための公共工事」について、図らずも 現下に社会問題ともなっている「青木島遊園地廃止問題」が重ね合わさってしまうところなのです。

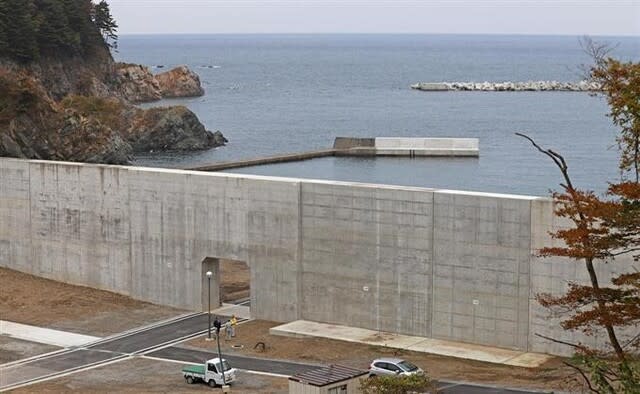

東日本大震災からの復旧のための予算は 2021年度までに約31兆5,000億円が支弁され、津波に襲われた沿岸部の土木やインフラ復旧などが 今も継続的に行なわれています。

[参考]復興の現状と取り組み =復興庁=

↓

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/202302_genjoutorikumi.pdf

この間 津波に遭った沿岸部においては、被災エリアの更地化と共に 居住地の高台移転等が進められ、また同程度の災害が発生したとしても被害に遭わないことを旨としての復旧工事が行なわれています。

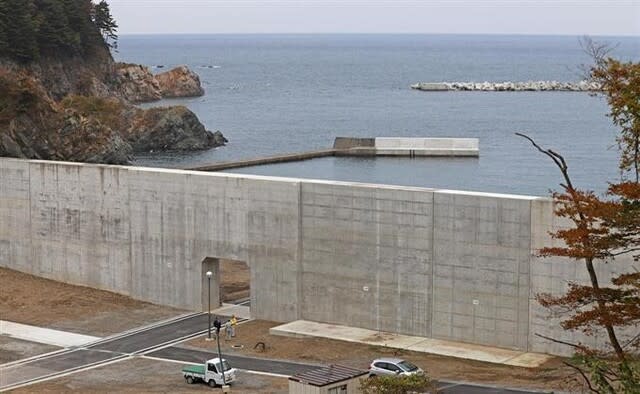

想定をはるかに超える津波を記録した沿岸部においては 高さ7mにも及ぶ防潮堤が建造され、堅牢な沿岸部が整備されることとなっています。

これら ハード整備が進められる一方で「住民の心に寄り添った〝真の復興〟」という面で、12年間の〝時間経過の中身〟について考えさせられることも提唱されています。

確かに、未曾有の大震災を受け 国を筆頭にする行政体は、全力を挙げて復旧に取り組んでいます。

多岐に亘る復旧工事は、被災地を震災前の状態に戻し そのうえで「強靱化」の名の下に「災害に強いまちづくり」を期してインフラ等の再整備を行なっています。

一方で、その〝全力の取り組み〟が、果たして住民(この場合は被災者)の心に真に寄り添ったものであるか…この いわば究極の問いかけが、発災から時間が経過した今だからこそ出されて(問われて)いるのではないでしょうか。

言い方には不遜な面がありますが、行政というものは とかく「形」にこだわり 被災地であれば現状復旧・他の公共工事(事業)においても 従来の形に副(そ)ったものを基本として事業を遂行し、住民ニーズや 人々が実際には何を求めているかは後回しにして〝形づくり〟に傾注する傾向にあるものです。

そういう視点において、現下の長野市で起きた「青木島遊園地廃止問題」を この3・11に(やや類(たぐい)は異なるものの)つなぎあわせるとすれば、行政体が良かれと思って進める公共事業が 市民ニーズに則していないままに進められようとしていることに、違和感と危機感を覚えざるを得ないところです。

青木島遊園地については、災害ではないものの 不測の事態によって施設利用に支障が生じることとなり、その初期対応において齟齬があったために事態が膠着し ひいては行政判断により「廃止」が決定づけられています。

このこと自体にも大きな問題があったうえに、その事後の対応についても 側聞するところ、住民や利用者の願いとは大きくかけ離れた形で(公共事業が)進められようとしているとのこと…これに対し、果たしてそれでイイのか?との疑念の声がそこかしこで挙げられているのです。

長野市も「形」にこだわり事業を進めようとしており、そこには 主役であるハズの小さな市民(=子どもたち)の声は反映されていません。

「東日本大震災から12年」のニュースに触れ、地域の身近な問題についても 後になって悔恨することのないようにすべきと 改めて心にいたしたところでありました。

今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」ですが、一連の経過の中で そこに「ここだけじゃない」と感じられる総体的な課題(問題)…いわば〝体質〟のようなものがあるのではないか との指摘があります。

障がい者(知的障がい者)支援に取り組んでいる ブレーンのMくんは、現下の遊園地問題を側聞する中で、とりわけ公的資金を預かる組織にありがちな〝体質〟を、ここ(遊園地問題)からも感じ取ることができると指摘していました。

「例えば市役所は 公務員試験を受かって市役所に入庁した職員がいて、また例えば市の外郭である障がい者支援団体には それなりの試験を通って勤務する職員がいるよね。彼らは 組織に入った時点で〝身分〟が保証されている。で、双方に共通するのが 組織の運営資金(予算)のほとんどが「公金」で占められているということだ。」

「自己資金を支弁して組織を運営する民間企業であれば、社員は創意工夫を重ねて 売り上げアップや自社の向上に最善を尽くすところだけど、残念ながら 市役所職員などの職種の者は(民間とは)明らかに違う。」

「彼らは 試験に受かって入庁した(できた)時点で達成感に浸り、その(入庁した時点)で目的を達成しちゃってるんじゃないか と思わざるを得ない。」

「〝(入庁の)後は恙(つつが)なく〟とか〝無事これ名馬〟というような感覚だナ。」

「で、そこで芽生え 長年に亘る勤務で培(つちか)われるのが、何いう〝保身〟じゃないか。」

「民間企業(社員)であれば、ときに自己犠牲を惜しまずクリエイト(創造)に汗をかき 自社の向上発展に全力を尽くす。その行為は、社内においては 評価されることはあっても非難されることは無い。逆に 努力を惜しんで漫然としている社員は叱咤されるほどだよね。」

「ところが…それが全てとは言わないけれど、公務員などの組織人においては 新たな挑戦は言わば御法度。前例を踏襲し いかに何事も無く過ごすかが美徳とされ、枠を少しでもハミ出そうものなら「余計なことをするな!」と叱責の声が飛ぶ。全く逆の世界。」

「そのうえ 多くの組織人は「責任」を負う(負わされる)ことを忌み嫌い 何か事(こと)が起きる(起こす)ときには、その事業の成否以前に いかに自分の立場が悪くならないようにするかに汲々とし、その結果 事業が本来進むべき方向に向かわなくても「マ いいか」と妥協する傾向にあるんじゃないか。」

「民間企業は、エンドユーザーのために自己犠牲を惜しまないけれど、組織人は まず自分。自分の身をシッカリ守ってから 相手に向き合う。もし自分の身が危ういとなれば 動かない。」

「そのうえで。」とMくん。

「今回の青木島遊園地廃止問題は、もっと その先を行っちゃったんじゃないか。」

「担当の職員は、一連のゴタゴタを経たうえで 自分たちの身を守るために、遊園地廃止という手段…いわば 遊園地を犠牲にして保身を図ったんじゃないか。いわば組織人の悪しき所作の究極型。」

「そのイチバンの残念は「手続きに瑕疵(かし)が無い」こと。彼らは 見事に自分たちの立場を守りながら、いわば巧みに遊園地を廃止に追い込んでいる。行政マンの手練(てれん)の際立つ行為だね。」

「でも、その陰(かげ)で泣かされているは誰か。民間でいうエンドユーザーにあたる「子どもたち」だよね。民間でいえば 最大限の努力を図って守るべきエンドユーザーを、行政職員は あろうことか犠牲にしてまで〝保身の方程式〟を成立させてしまった。」

「さらに言えば、行政職員はじめ公的組織の者の運転資金は 元をただせば我々が収めた税金だよね。でも、それは 残念ながら、彼らの意識の中では〝他人の金〟なんじゃないか。」

「だから、その支弁(使途)についても甘さが出たり、どう考えても合理的じゃないのに そこへ振り向けるようなことができる。」

「今回の遊園地だって、存続させるのがイチバン経費がかからないハズさ。民間なら そのため(経費の最小限化)のために必死になるけど、彼らはそうじゃない。そこも併せて、残念にならないところだよね。」と。

この「組織の体質」を直す(改める)のは容易ではない。この点でもMくんと一致しました。

でも、そここそを改めてゆかないことには、社会状況そのものを変えることはできない。

その点でも 一致したところでありました。

今や大きな社会問題となっている「青木島遊園地廃止問題」ですが、こと ここに至って、この問題に対する見方が 二手(ふたて)に分かれていることを実感します。「もう終わりにしよう」という見方と「まだ終わっていない」との見方です。

前者を主張する人には「どう訊(き)いても、市長は「廃止」の一点張りなんだから もうどうしようもない」とか「本会議などで 市長が頭を下げて(謝って)いるんだからイイじゃないか」と言う向きがあります。

他方、後者の人は「遊園地の廃止プロセスは非常に不透明で、また 現在(これまで)の説明には矛盾点や事実誤認の面があり、とても納得できるものではない。市(市長)は引き続き説明責任を果たすべきだ」と言うものです。

私は と聞かれれば、無論「後者」の方。このまま幕引きすべきではないと強く思う者の一人です。

これまでも このブログで触れていますが、今回の青木島遊園地廃止問題については その経緯を調べたり、それぞれの関係者に照会するなどしたとき、その結果が「了(りょう)」とされるには程遠いものになっており、おかしいと思うと同時に そのような不詳な経過を辿っていることを非常に残念に思うところです。

そして さらに残念なことには、一連の結果を招くことになってしまったことに際し、市行政サイドは 市民(住民)にハッキリと分かる(納得できる)説明を履行せず、ときにこじつけ ときに理解できない理由をもって「説明した」とし、非常に釈然としなままに事(こと)を進めようとしており、多くの市民が何ともいえないストレスを抱えながら留め置かれているのです。

そのうえで、これまで この案件について熱心に取り組んでこられた人からは「市(市長)は、こと ことに及んだ中、改めて住民説明会を開くべきではないか。」との声が上げられています。

振り返れば、市(市長)は 遊園地の存廃が決まらない段階(実は もう決まっていたのかしれませんが)においては 住民説明会を開きました。

で、その場では結論を出さず「ご意見を承(うけたまわり)りました。それを踏まえて熟考します。」と言って会を閉じたのです。

実際のハラの中は別にしても。

その後、市長は 多くの市民の期待に背(そむ)く形で「遊園地廃止」を表明しました。

が、そこは本会議場。さきに集会に足を運んでくれた市民を初め、市民に面と向かって意思表示していないのです。

それについては、もしかしたら「市民の代表である議員のみなさんに説明した。」で済まそうとするかもしれませんが、それは話しのスリ変え。あまねく市民に対する説明責任を果たしたとは到底言えないでしょう。

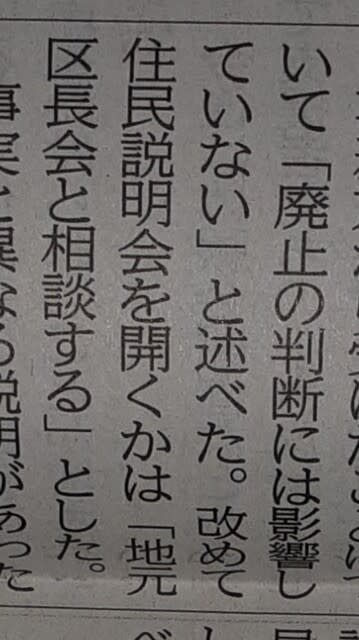

で、このことについて 大手地方紙の記者が取材で、市長に「改めて説明会を開くつもりがあるか」旨の質問をぶつけたところ、氏は「(説明会を開くかどうか)地元区長会と相談する。」と答えていることが掲載されていました。

市(市長)は、ここでもまた「他人(ひと)のせい」にするのでしょうか。

青木島遊園地を 多くの市民の期待に反し、半ば一方的に廃止に追い込んだ市行政。

そのうえ そこに至る経過や理由については 判然としないままに自ら終止符を打ち (前掲のとおり)市民にストレスだけを残して次に進もうとしている姿勢。

ここはやはり、改めて市民に説明責任を果たすべきでありましょう。自らの意思で。

ところが、です。

説明会の開催については「地元区長に相談する。」とは。

もし「市長が廃止を決めたんなら、結論の出たハナシだから説明会はやらんでもヨシ。」と言われたら、それを大義として説明会を開かないつもりでしょうか。

さき(2/11)の住民説明会の後、市長は確かに言いました「区長に地域のことを任せ過ぎた」と。

それは、案件について より市が主体的に取り組むべきだったとの〝反省の弁〟と解釈できるところですが、その舌の根も乾かぬうちに「改めての住民説明会は地元区長と相談」とは。

その主体性を欠いた発言は「言ってることとやってることが違う」と言わざるを得ないところです。

市(市長)は、どうしてこうも言業不一致・矛盾に満ちた言動を行なうのでしょうか。

ここまでズレると、わざと市民感情を逆撫でするよう振る舞っているんじゃないかと思いたくなってしまうところです。

これら 未だボタンの掛け違え状態が続くままでは、この問題は終わったとは到底思えないのであります。