ブレーンのMくんと話す機会がありました。

話題は「知的障がい者支援」に端を発する、この頃の行政(政治)の在り方についてです。

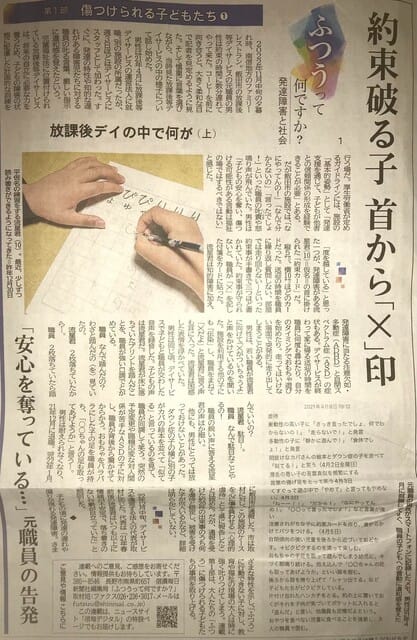

その「素材」として、ここのところ連載が続いている 県内主要地方紙の連載記事「ふつうって何ですか? 発達障害と社会」が話題となりました。

この連載記事については、これまでも このブログで触れさせていただいておりますが、飯田市の放課後デイサービス施設(障がいのあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどに利用できる福祉サービス)で為(な)されていた 利用者児童に対する〝心理的虐待〟について、元職員さんが告発したことを受けて(記者が)取材を重ねているものであり、記事を通じて 虐待の実態・施設(法人)ならびに飯田市や長野県の対応ぶりなどが いわば炙(あぶ)り出しとなり、連載が進むことで 然(しか)るべき(記者の)論調が展開されると期待していたところです。

ところが…連載自体は進んでいるのですが、その内容は、さまざまな人(発達障がいを持つ人)が登場しては さまざまな不条理に直面する「体験談」が列挙されるだけで、何というか 話しのオチが見出せないままに(今のところ)推移しており、読者である我々は 何ともいえないストレスを抱えるようになっています。

例えば、連載のキッカケともなった放課後デイでの心理的虐待について 元職員さんの証言に基づき虐待の内容を記(しる)したうえで 飯田市ならびに長野県に照会し、その事実を認めさせると同時に 飯田市においては市(市長)をも動かし、虐待の見直しを検討させるなどの成果を挙げてきたものでした。

が…このような成果が評された次の連載では、今度は保護者の証言を得た末に あたかも施設による虐待(または過度な厳しい指導)について、それを いわば〝必要悪〟として容認するような論調に「記者の筆」が変わってきており、その蛇行ぶりに われわれ読者は戸惑いすら覚えています。

その後は、特集の場は 学校現場に移ったり、取材対象が他の施設の女子に変わったりしながら さまざまな(虐待に関する)出来事や当事者心理が綴(つづ)られています。

この特集はまだまだ続くでありましょうから 私たちは引き続き記事に注目し、願わくは(この記者による)何らか含蓄(がんちく)のある 読者が「なるほど」と唸(うな)るような結論を導き出してくれることを期待したいと、Mくんとも一致したところです。

そのうえで Mくんは、独自の視点…というか、これこそが結論と思えることを ポツリと口に出していました。

「この取材内容は 決して間違ってはいない。虐待の事実・それに対する行政の対応、全てが「現実」であり、われわれ読者は それを真実として受け止めなければならない。」

「でもね。」そのうえで Mくんは続けます。

「本当の問題は、未成年でいる期間の虐待(=人権軽視)じゃない。彼ら(発達障がい者)の人権が本当に軽視されるのは 彼ら・彼女らが大人になってからなんだ。」

「たとえ発達障がいを持っていても、保護者や周囲に保護(庇護)されているうちはまだイイ。でも、彼ら・彼女らが成人して社会に出て働いてみても、今の給与(工賃)は 時給たったの100円だ。これで食っていけるワケが無いし、こんな薄給で留め置かれていいること自体が 最大の虐待、いわば〝社会的虐待〟じゃないか。」

「もっと言えば「就労支援」の名目で通う施設では、本来の就労支援が行なわれていない実態があるばかりか、施設の職員自体が 真に彼ら・彼女らの将来(自立)を願って支援してるのでは無く (就労支援の形式を取ることで)国からの補助金を得て、利用者さんを 自分たち(施設・施設職員)の存続のための〝食いぶち〟にしている実態もあり、これこそが構造的な障がい者の虐待じゃないか。」

「だから、この特集記事の内容は まあいいんだ。それより、この記者が そこまで踏み込んで筆を執ることができるか…そこに注目だね。」と言っていました。

障がい者支援に関する問題・課題は、私たちが思う以上に根深く 複雑なものとなっています。

そんな中、どこに〝終着〟を見出すべきか。

私も含めて、今後 考えるべき大きな課題となっています。

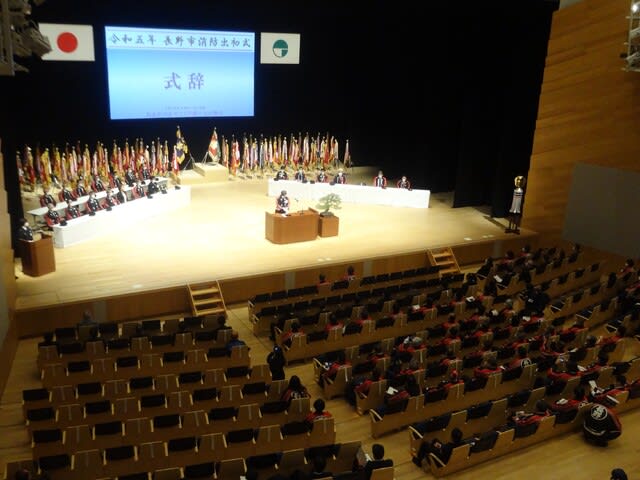

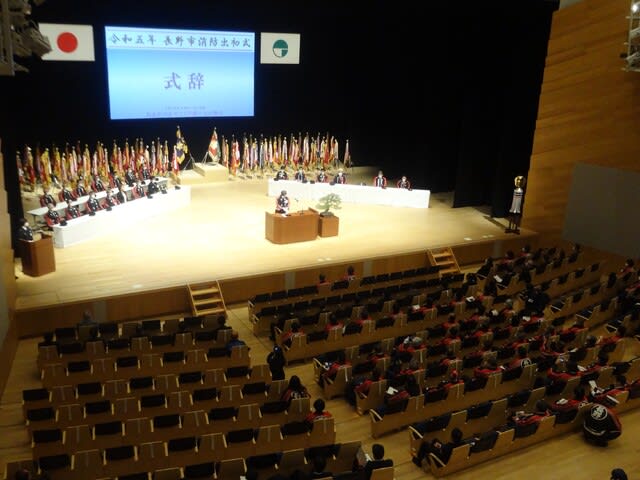

新たなる令和5年の最初の週末となったこの日(7日)、長野市消防出初め式/各分団の出初め式と、私の住む川中島町の成人式が開催され、それぞれ出席させていただきました。

午前中には「長野市消防出初め式」として、長野市役所前広場(桜スクウェア)での観閲パレード・長野市芸術館での出初め式(式典)が挙行されました。

この日は ことのほか寒じる朝となりましたが、それゆえに清々とした空気の中で 消防関係者によるパレードが行なわれました。

市役所横の道路には、消防関係車両が車列を組んで出番を待っています。

と…指揮車の1台に、私と同じムラに住むKさんの姿が。

訊けば、長年の分団勤務を経て この頃は団本部(方面隊)の配属になっているそうです。

多年の経験を活かして、高い立場での消防活動にご期待いたすところです。

桜スクウェアでの観閲パレードは、市長の観閲を仰ぎ その後エリア内を一周しながら市民への(パレードの)お披露目となります。

消防局の隊員を筆頭に、6方面隊・74分団から成る3,275名の消防団員の代表が 分団旗を先頭に堂々の行進です。

これは正に 年に一度の晴れ舞台、一様に胸を張って 眥(まなじり)を決して前進しておられました。

各分団には 江戸時代から〝火消しのシンボル〟とされている「纏(まとい)」が配置されており、各分団ごとに特徴のある印を模した纏も行進の列に加わっていました。

パレードには、行進を助(じょ)するリズム=音楽が欠かせません。

この観閲行進にも、消防音楽隊の演奏が欠かせず存在し、実に小気味よくリズムを刻んでいました。

もし このパレードが、音楽なしで行なわれたとしたら…それは 実に味気なく、また行進の足取りもバラバラになってしまうことでしょう。

一見 脇役に思える消防音楽隊。それが非常に重要な役割を果たしていることを再認識したところです。

パレードの終盤には、消防関係の特殊車両の車列行進です。

これには 最前列に陣取る幼子たちが大興奮!

「あ、きゅーきゅーしゃ! あ、しょーぼーじどーしゃ!」と指をさしては目を輝かせていました。

パレードの〝トリ〟として、さきの東日本台風以降に導入された大型特殊車両が入場すると「でっけーなぁ!」と 口あんぐりの様子でした。

子どもらにとっては この手のクルマは憧れの存在なのでしょう。

将来有為な子らが、行事を通じて消防(業務)に関心を抱いてくれることを期待するところです。

その後、一同は 座を長野市芸術館大ホールに移し、式典に臨みました。

式典の冒頭、消防木遣り隊による木遣りが浪々と吟(ぎん)され、纏隊(まといたい)による「エイ・エイ・オーッ!」との力強い ときの声が上げられました。

長野市における火災発生件数は、幸いなことに 年々減少傾向にあるところですが、いわば火事は「いっさいがっさいを奪ってゆく」最悪の災害でもあることから、先ずは火事を起こさない「予防消防」そのうえで 万が一の際には、被害の最小化を図るための「初期消火」の重要性が説かれているところです。

そのうえでも、この日の出初め式を期として 今年いちねんが火災の無い年となることを願わずにはおれませんでした。

午後は、私の住む川中島町でも「成人式」が挙行されました。

同町では313人の新成人が節目の年齢を迎え、地域を挙げて祝福の栄に浴していました。

開会に先立ち、地元(川中島町上氷鉋)出身・在住のパーカッショニスト 北澤マロさん率いる、打楽器「ジャンべ」演奏グループによるパフォーマンスが披露され、式の盛り上げの一興となっていました。

その後の式典で祝辞を乞われた私は、挨拶の冒頭に 出席した若者たちに敬意を表させていただき、次のような話しをさせていただきました。

と いうのも、会場に座る彼ら・彼女らは、10代後半イチバンの青春時代を〝コロナ禍〟のせいで、自粛と規制という いわば抑圧された中で過ごすを余儀なくされてきました。そのストレスたるや いかばかりのものだったでしょうか。

また、その(コロナ禍の)影響は 何も遊びやスポーツなどの場面だけではなく、例えば就職や進学に向けたインターンシップや実習の中止・面接などのリモート実施など 彼ら・彼女らの人生を決める場面においても厳しい局面に置かれたことと拝察し、そんな中で立派に成人を迎えたことについては「よく頑張った!」と褒(ほ)めてあげたいところです。

そして 新成人諸君は、おそらく自分の可能性がどのくらいある(有為な)ものなのか、おそらく自分でも分からないことと思います。

そんな中 これからは成人として社会に出たうえには、自らの可能性を信じて あらゆることにチャレンジしてほしい。

でも実際には、人生の中で ウマくゆくこととウマくゆかないことを比べれば、ウマくゆかないことの方が圧倒的に多いのが現実です。

しかし、君たちには それを乗り越えるだけのエネルギー=若さ がある。だから失敗を恐れず「トライ&エラー」の意気で頑張ってほしい。

そのうえで、若者達は これからここ川中島町という港を出て、それぞれの人生行路(航路)を進んでゆくことになります。

そんな若者たちを送り出した私たち先人の者は、君たちが長い航海を経たうえで、いつか君たちが ふるさとという港にっ戻ってきてきれることを心から待っています。

そのために、若者たちが安心して帰港できるよう、私たちは地域の環境整備を整えてゆくことに全力を尽くしてゆきます。

そんな 私たちの思いも胸にしながら 有意義な人生を送ってほしい。旨を述べさせていただきました。

少子高齢化・多様化の進む昨今ですが、有為な若者たちが大きく羽ばたいてくれることを心から期待いたしたところでありました。

その後は 地元の消防団の出初め式をハシゴし、今年いちねんの無災害を共々に期したところです。

各分団においては 各段において団員が表彰されました。

「究極のボランテァ」と評される消防団活動、今後も その社会的意義を糧に活躍してくれることを期待して止まないところであります。

私の住む川中島地域では、毎年1月5日から6日にかけ「おたや祭」が催行されています。

この行事は、地区内にある 伊勢神宮由来の「戸部伊勢社」の新年行事として行なわれているものです。

同地域においては1月6日午前零時を一期(年始)と定め、地区住民が年始の参拝に足を運びながら 今年いちねんの無病息災を願うものです。

ここいらの地域では「おたやの時期にはまとまった雪が降る」との〝定説〟があるのですが、ここ数年は穏やかな陽気に恵まれ、今年に関しても 6日の午前零時に合わせて多くの住民が「初詣」に足を運んでおられました。

こちらの伊勢社には「講(こう)」の精神に基づく「お種銭」の習わしがあります。

社務所から銭(一口100円/上限なし)を借りて その年を凌(しの)ぎ、無事に年を越せたら御礼を込めて倍返しのため再び参拝するという いわば〝絆(きずな)つなぎ〟の好慣例で、住民は 毎年欠かさず(お種銭の)貸し借りに足を運ぶのです。

私が〝取材〟に伺うと、意外といっては何ですが どう見ても20~30才代の若い人たちが並んでお種銭を求めており、こちらまで何だかウレシくなったものでした。

若い力で今年いちねん精進し、また来年〝倍返し〟に足を運んでもらいたいものです。

境内では、地元区(御厨(みくりや)区)に13ある自治会が 年ごとに交代しながら甘酒を振る舞ってくださっています。

あいにくのコロナ禍の最中(さなか)であることから、衛生帽・マスク・衛生エプロン・ゴム手袋の着用はもとより、声を上げての呼び込み自粛・また 甘酒は大鍋での醸造を止(や)め、パック入りのものを小分けに湯煎し紙コップで提供するなど 感染対策に万全を期したうえで〝伝統のお務め〟に臨んでおられました。

夜気も痺(しび)れるほどの寒気の中で味わう甘酒は まさに五臓六腑に染み込む温かさと滋養が実感され、何ともいえずアリガタイ一杯となってくれます。

参拝を終えた方々は 甘酒処に立ち寄っては〝至福の一杯〟を味わっておられました。

明けて6日の朝には 後援会の有志の方々と共に本殿に上がらせていただき、今年いちねんの無病息災と もとより改選年を迎えることから「必勝」を期してのご祈祷を行なっていただきました。

私も この地区に暮らす者の一人として「おたや祭」を通じ、清々たる気持ちにならせていただき 改めて今年いちねん「ガンバろう!」との決意を抱く機会となったところです。

社務所で氏子総代さんらに伺えば、時節の移ろいの中で参拝客は減少傾向にあり ときに行事の継続すらも危ぶまれる声も聞かれ始めているとのこと。

それでも、悠久の歴史の中で脈々と受け継がれる伝統行事は まさに「継続こそ力(ちから)」庶民感覚が変わりつつある中だからこそ 伝統文化の大切さを行事を通じて周知し「この地区にはこの行事がある」をみなさんの心中(しんちゅう)に末永く留(とど)めてゆくことこそが肝要であることを再認識したところです。

いずれにしても、行事の運営にご尽力される氏子総代の方々・交通規制などの交通安全管理を担う交通安全協会御厨分会の方々・防火などの警戒業務を担う消防川中島第三分団の方々・今回 甘酒を供してくださった御厨区大沢自治会の方々…全てのご関係者に心からなるご慰労を申し上げるところです。

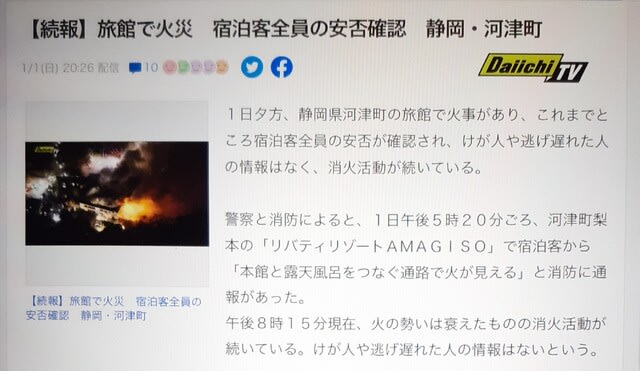

ところで、6日の零時に初詣を終え一旦帰宅 この際はと夜半に事務をしたりウトウトしたりしている最中、未明(5時半頃)になって どこからか消防のサイレン音が聞こえてきます。

それは1台に止(とど)まらず、やがて2台目・3台目に及ぶ「ウ~ウ~ウ~」です。

すわと思って「長野市災害情報ダイヤル」をかけてみると「午前5時〇〇分、長野市川中島今里「阿弥陀堂」信号南の施設で建物火災が発生、緊急車両が出動しています」旨のトーキー音声が流れてくるではありませんか。

確か そこ(阿弥陀堂地籍)には、老人福祉施設があります。そこで火災発生となれば 惨事は免れないところです。

最悪の事態を想定し、取りも直さず現場に急行しました。

当該方向は、私の自宅から西方で 車首を向けて走行するも、目をこらして見ても 火災で見られる夜気に浮かぶ「火の手」が現認されません。

ほどなく現場に到着し 当該の建物敷地に目をやると、数台の緊急自動車が停まっているものの火の手はありません。

幸いの「誤報」だったのでした。

どうやら、建物内の火災報知器が何らかの原因で鳴動し それを察知した消防局が出動した顛末であったようです。

建物には、緊急出動した消防隊員が 誤報である旨を確認したうえで「撤収!」の号令をかけていました。

その表情は、誤報に対する憤りでは全く無く「誤報でよかった…」という風の 安堵ともいえるものでありました。

冬季のこの時期は、空気が乾燥し 風も強く吹くことから、ひとたび火災が発生すると 大火になることは必定です。

さらに 今回のように(幸い誤報でしたが)高齢者など社会的弱者の居(お)られる施設が火禍(かか)に見舞われれば 被害が拡大することは、まさに火を見るより明らか…最悪の事態を考えると背筋が寒くなるところです。

比較的おだやかのうちに推移する令和5年の幕開けでありますが「災害は 忘れたことにやってくる」の標語を思い返し、安全のうちに日常生活を送らねば と思いをいたした朝の出来事でした。

年が変わって数日が経過した中、私の〝ブログネタ〟は、障がい者支援(事業)を巡っての話題が多くなっています。

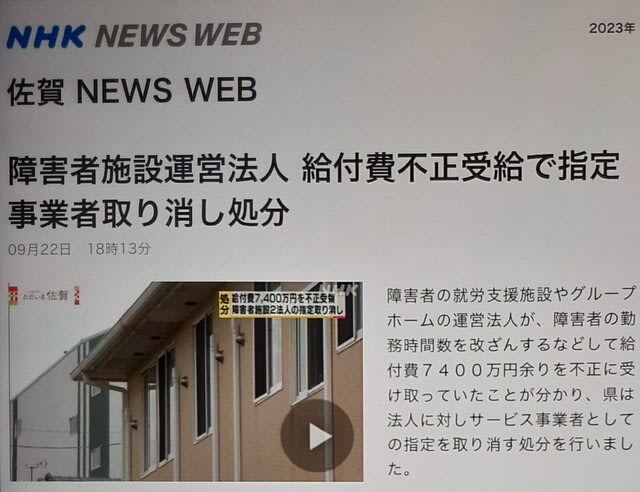

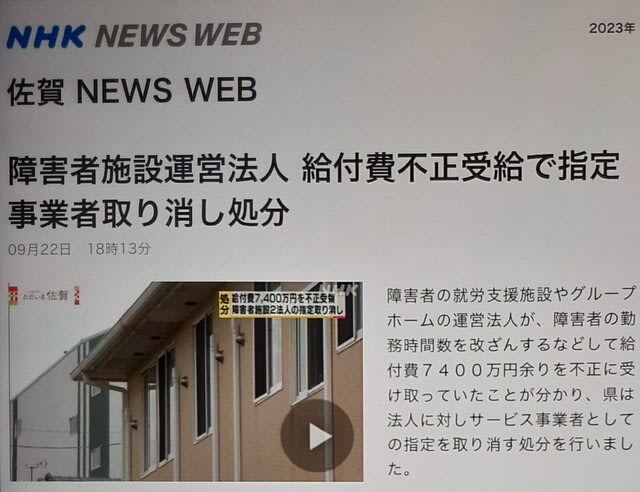

年明け早々に 障がいをもつ人への社会対応などについて新聞記事が載せられるなど憂慮に堪えないところですが、この日(5日)は、今度は 障がい者支援事業を〝食い物〟にして邪金(じゃきん)をせしめていた者(法人)が処罰されることになったニュースが伝えられ「新年早々に…」と 残念至極に感じたところです。

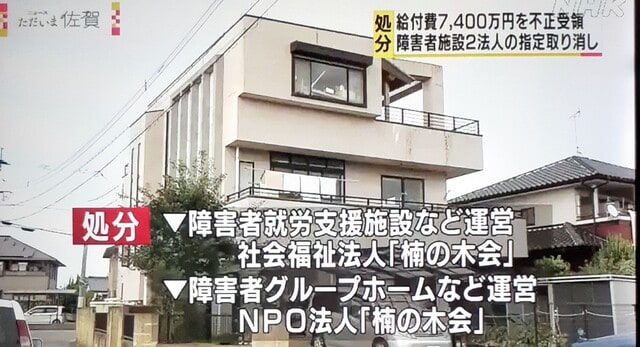

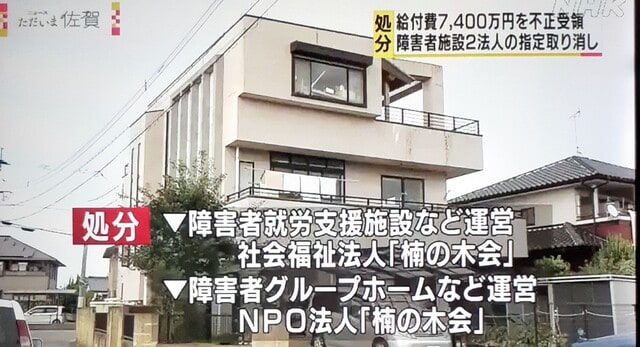

ニュースによると、佐賀県にある障害者の就労支援施設やグループホームの運営法人が 障害者の勤務時間数を改ざんするなどして給付費7400万円余りを不正に受け取っていたことが分かり、佐賀県は法人に対し サービス事業者としての指定を取り消す処分を行なったとのことです。

処分を受けたのは、佐賀市にある 知的障がい害者の就労支援施設などを運営する社会福祉法人と、このグループで 障害者のグループホームなどを運営するNPO法人です。

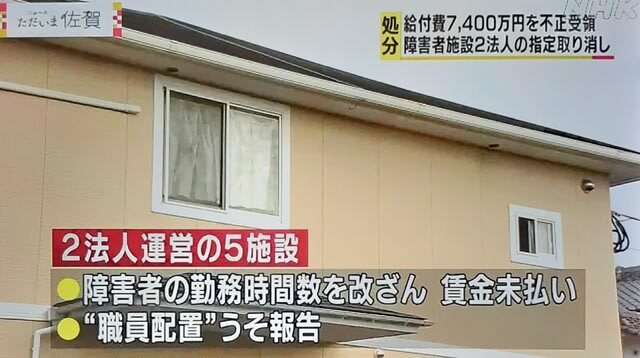

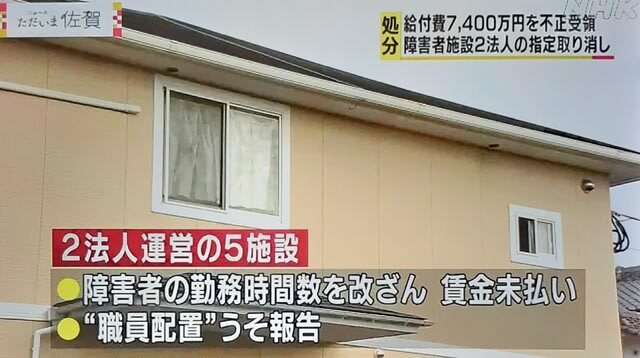

佐賀県によると、2つの法人が運営する5つの施設では 平成29年3月以降、障がい者の勤務時間数を改ざんして賃金を未払いにしたり 職員を配置していないのに配置したとうその報告を行なうなどして国や自治体からの給付費合わせて7,400万円余りを不正に受け取っていたということなのです。

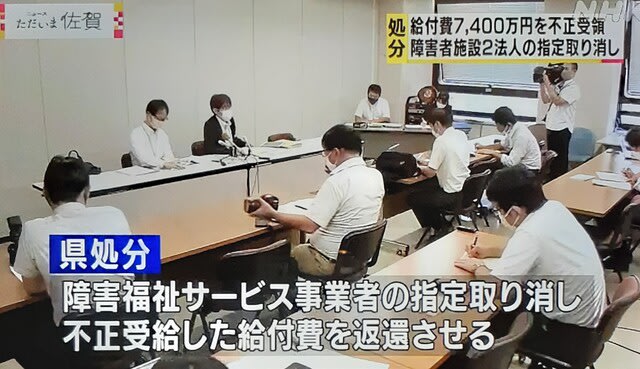

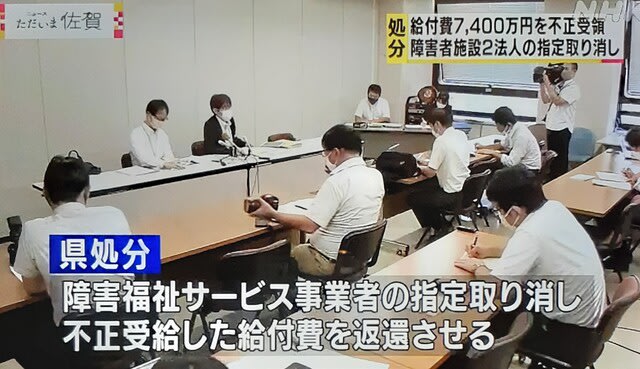

この違反行為に対し佐賀県は、これらの法人に対し 来月1日から障害福祉サービス事業者としての指定を取り消す処分を決めるとともに、不正受給した給付費を返還させるとのことでありました。

今回の案件は、障がい者支援などの福祉施設が 国などの行政からの補助金をもって運営を維持している実態の中で、それを悪用し いわば書類の操作によって補助金を得て懐(ふところ)に入れる悪行が露呈したもので、社会的弱者たる障がい者さんらを公金をもって支援する国の補助制度(体制)に いわばつけ込む行為には 大きな憤りを覚えたところです。

私は 今回の違反行為に触れ、障がい者支援事業が 純粋に障がい者を支援したいという崇高な意識をもって取り組む者(法人等)と、障がい者支援という崇高な役割を衣(ころも)に纏(まと)い その実は私腹を肥やそうと企む輩(やから)との いわば善と悪の二手に分かれることを実感させられました。

そんな中では 不正受給を防ぐためのチェック体制が欠かせないところですが、実際には 関連する書類(申請書類)が整っていれば補助金支給の対象になり得る〝性善説〟のうえに制度が成り立っていることから、そこにつけ込む者が存在するのは残念に他ならないところです。

いわば、本来 崇高なものである障がい者支援を〝福祉ビジネス〟にすり替える実態があるようです。

ところで、今回のような補助金の不正受給は いわゆる〝内部告発〟によって露見することが間々あることが伝えられます(逆にいえば、それ(内部告発)が無ければ この悪しき状況が表(おもて)に出にくい面がある)。

そんな 組織の悪行を告発する勇気ある行為には敬意を表するところですが、一方で「内部」の中でも 特に利用者家族については、それ(内部告発)をしにくい現実があることも報じられており 複雑な思いにさせられます。

ある法人においては、不正受給の実態を知りながらも 利用者たる家族が他に受け容れ先が無く、家族が通う施設(法人)が不正に手を染めていても「言うに言えない」との厳しい現実があるそうなのです。

このことは、いわば利用者(=家族)を人質にとって不正を続けるような 何とも卑怯な運営実態を垣間みるところ…「福祉」を逆手にとって私腹を肥やす許されざる行為と言わざるを得ないでしょう。

・・・・・・。

障がい者支援などの社会福祉事業は、それ(事業)が 真に利用者さんのために行なわれているのか⇔職員や法人の利益のために行なわれているのか で、その価値観は天と地との差が生じるものです。

願わくは 全ての者(法人等)が、前者の意識で事業に臨んでもらいたいところですが、実際には そうでない者が少なからずいる…その〝現実〟に、忸怩たる思いを新たにいたすところです。

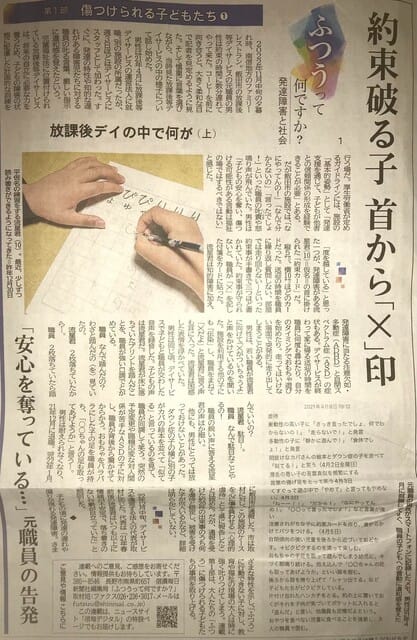

飯田市の放課後等デイサービス(障がいのあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどに利用できる福祉サービス)における「心理的虐待」について、施設に勤務していた元職員の飯田市への通報・それらを基(もと)にした長野県主要地方紙記者による取材→特集記事掲載 により、事態がクローズアップされるようになりました。

今回の出来事を踏まえ、同紙(記者)は 3日付のスクープ記事移行も「ふつうって何ですか? 発達障害と社会」との連載記事を掲載しており、今回の悪しき出来事の詳細や背景が記事を通じて明らかになりつつあります。私も その論調を注目している者の一人です。

4日(水)の記事(特集)では、今回の出来事を市に通報した 元職員の男性(Aさん)と、虐待があったとされる施設の代表者(B代表)から取材を行ない、起こされたこと(事実)と それぞれの立場からの意見(見解)が掲載されていました。

それによると、21年4月に放課後等デイサービスの運営法人に就職したAさんは 就職後すぐに、利用者児童に対する職員の叱る言葉、厳しい指示に違和感を覚えたそうです。

児童福祉法に位置付けられている放課後等デイサービスは「将来の自立に必要な力を養うため、子どもの障害の状態に配慮した計画的な訓練を行う場」とされており、厚生労働省が定めるガイドラインには 施設の基本的姿勢として「発達支援を通じて、子どもが他者との信頼関係の形成を経験できることが必要」とあるそうです。

ところが 問題の施設では「なにやってんの!」とか「なんで分からないの!?」といった職員の叱責(しっせき)や怒鳴り声が飛んでおり、その様子を目の当たりにしたAさんは「子どもの安心を奪い傷つける可能性がある言動は 福祉の場ではするべきではない。」と感じたそうです。

さらに この施設では、発達障がいがある児童(Cくん)の首に 職員との〝約束事〟を守られないときに「×」を記したカードが下げられたこともあり、これを見たAさんは「度を越えている」と強く感じたとのことです。

そもそもCくんは、知的障害に加え 発達障害に当たる注意欠如・多動症(ADHD)と自閉スペクトラム症(ASD)の症状があることから、デイサービスが終わって家に帰る送迎の時間を職員に何度も尋ねる・自分のタイミングでおもちゃ遊びを始める・走ってはいけない場面で突発的に走り出してしまう などの行動様態があったそうです。

この(Cくんの)行動に対し、職員が「×がついちゃうよ」と声をかけたり それを真似て他の児童もが「×だよ」と言うようになり、その度にCくんは困惑した表情を浮かべていたそうです。

また ある日には、Cくんが(職員にとっての)問題行動をした際には それを強い口調で咎(とが)めることもあり、およそ放課後デイにはふさわしくない(職員の)言動が告発されていました。

また 中には、ダウン症の子の横に別の子がカバの絵本を並べて「似てる」と言っているのを見て 職員が同調して笑うとか、突然の予定変更や臨機応変な対人関係が苦手なASDの子に対し 職員が背後から驚かせてからかうとか、おもちゃをバラバラにした子の足を職員が持ち「○○ちゃんの足も取ってあげようか」と言うなど、利用者児童の人権を無視したともいえる行動の数々が吐露されていました。

これらの実態にAさんは耐えられなくなり退職し、この事実を飯田市に通報しました。その後の同紙の取材に対し、飯田市は この施設のケースを心に傷を負わせる「心理的虐待」として県に報告したことは認めたものの、虐待の詳細については明らかにしていないとのことです。

一方、施設を運営する法人のB代表が取材に応じ、その中でB代表は「21年春頃のCくんは、いつも以上に情緒が不安定で 落ち着きのない行動が目立っていた」と説明したうえで「一部、その状況だけ見れば不適切な関わりがあったのは事実だが、どんな子どもとの関わりにも理由がある。」と応じたとのこと。

そのうえで、言葉での指導を忘れてしまうCくんへの関わり方について 職員5人で検討したうえで、出された案が「約束カード」だったとのこと。カードを首に掛けたのは「言葉で伝えるよりも Cくんが自分で確認でき効果が表れやすいと考えた」からだとか。

但し、カードの導入後も Cくんの不安定な状態に変化はみられなかったようです。

そして、Aさんが飯田市や記者に伝えた その他の事例については、B代表は否定したり はぐらかしたりしたようです。

「現場職員に聞き取りをした結果」として、ASDの子を背後から驚かせた件は「確認できなかった」とし、カバの絵とダウン症の子を見比べて職員が笑った件は「笑ったかもしれない」などとしたうえで「私も現場を見ていないから 分からない部分がある」としたそうです。

で…一連の取材の後、記者がAさんに取材内容を伝えると Aさんは「ボク一人だけが 子どもが傷ついていると感じた「変なやつ」にされている…」と悲嘆に暮れておられたとのこと。さらには(Aさんが)事例を通報した飯田市福祉課からも、心理的虐待と認定したとの知らせは「無い」とのことでありました。

・・・・・・。

一連の記事を通じて、私なりに分かったこと・感じたことがあります。

一つは、施設の職員がCくんに行なった「×カード」の仕打ちは B代表の言い分とは全く逆、Cくんのためを思ったのではなく、職員の都合によって為(な)された仕打ちだったということです。

「放課後デイサービス」の本来の意義は「子どもの障がいの状態に配慮した計画的な訓練を行なう」ハズであるにも関わらず、ここの施設職員は Cくんの持つ障がい(の中身)を無視し 否応なしに(職員にとって)静かにさせるために威圧し、さらに「×カード」という 彼の人権を無視した仕打ちをしながら、その行為に何の疑問も抱かずにいた。いわば職責に背く背信行為ともいえる愚行が「施設内の常識」としてまかり通っていたことに 憤りというか違和感というか、何ともいえない気持ちの悪さを禁じ得ないところでありました。

また、これはブレーンでもある「Gotaホップ」チームのMくんの指摘でもあるところですが、Aさんの指摘と記者の取材によって虐待の事実が露見し それを飯田市も認めたにも関わらず、その事実や経過が いわば情報の発信元であるAさんに報告(フィードバック)されていないことが大いに問題視されるところです。

これは、行政(職員)の悪しき「習性」とも言える実態と思われます。

心ある市民から 何らかの指摘があったとき、それを受理し 対応(解決)するまではイイのですが、行政(職員)は それをもって完結としてしまい、肝心の(指摘した)市民への報告を行なわないままノートを閉じてしまう。

もし これが民間企業であれば、エンドユーザーからの指摘に対しては 必ず解決の経過について報告し、その顧客にご納得いただいて 初めて対応の完了となるところ…そのような〝社会常識〟に基づけば、現下(この飯田市の事例を含む)の行政の市民対応は「片手落ち」と断罪されるところでありましょう。

さらに B代表の言い訳めいた記者対応からしても、この施設(に限らず)での利用者対応は いわば〝井の中の蛙(かわず)〟たとえ社会的には非常識な行為であっても この施設では〝常識〟としてまかり通っていたことに、残念をとおり越して異常な姿と思わざるを得ないところです。

(この悪しき実態は、さきに逮捕者が出た 静岡の保育所施設の虐待に近いものがあります)

告発者のAさんが嘆くように、常識を持っている方が「変わり者」と言われる職場環境は 異常としか言えないでしょう。

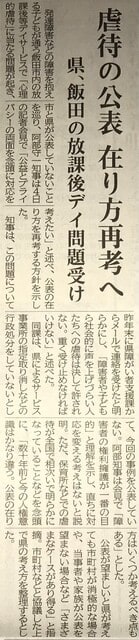

さて、同紙の特集記事が始まって2日目、その記事の横に「長野県が、虐待の公表 在り方再考へ」の記事が載っていました。

それまでは 虐待の事実すらも知らないようなカオをしていた行政(県)が、いわば掌(てのひら)返しの対応変化ぶりであります。

これは いわばマスコミ効果といえるでしょう。

施設における悪しき実態が ペンの力で世間に露見したことで、施設・飯田市・長野県がのっぴきならない状況になってしまった。

しかし、果たしてこれでイイのでしょうか。

今回の成果とすれば、新聞掲載によって改善の兆しが見えたところですが、逆に言えば もしバレなければ、悪しき状況は いつまでも変わらず推移したところでしょう。

さらに言えば、今回 在り方の見直しを示唆したのは 県行政トップの長野県知事です。

それはそれで評価されるところですが、肝心の〝現場〟の職員・スタッフは どのような認識でいるのでしょうか。

本当に反省し、心から改善しようとしているのでしょうか。

施設においても、記者の取材に対応したのは 施設の代表者でした。

本来、Aさんの指摘を真摯に受け止め改善すべきは 虐待に手を染めた職員たちであり、取材に応じて自らの行為を答えるのは 当事者(職員)であるべきです。

しかし実際には、当事者(職員)は 代表者の陰(かげ)に隠れ、嵐の過ぎるのを待っているばかり。

これで本当に虐待は無くなるのか?もっと言えば 職員が本心から姿勢を改め、施設の目的に叶った利用者の支援に挺身するようになるのでしょうか?

残念ながら私は、懐疑的にならざるを得ないところです。

そのうえで私は 同紙記者に対し、今回の いわば告発記事を載せたうえには、一定の時間(期間)を経たうえで、この施設の追跡取材を敢行し (前掲のとおり)真に施設職員の意識が改善された(=利用者児童に対する態度が改まったか)を再検証してほしいと強く思うところです。

職員に都合のイイように悪しけく染められた施設の環境が、真に利用者児童の福祉に叶う施設に改善されていて初めて、この記事の成果が挙がったと評価されると思います。

2023年が幕を明け、それと同時に 正月の風物詩ともいえる様々なスポーツ大会が行なわれ、その熱い戦いを通じて 私たち観る者に興奮と感動を与えてくれています。

元日には「第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)」が行なわれ、寒風の上野(こうづけ)のロードで社会人ランナーが凌(しの)ぎを削りました。

長野県佐久長聖高校出身の大迫選手が11人抜きの激走をみせ、強く印象に残るレースでした。

2日~3日にかけては、第99回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)が開催され、学生ランナーの激走に大きな感動をもらいました。

私としては、1区のスタート時からいきなり飛び出した 関東学生連合の無名とも言える選手の力走が、何というか痛快な感…思わず「そのまま行け行け!」と声援を送ったところです。

残念ながら「記録」には残らないところですが、確実に 私たちの「記憶」に残る好走でありました。

さて、駅伝の次は 高校サッカーの頂点をめざす「第101回全国高校サッカー選手権大会」の準決勝以上の対戦が、国立競技場で行なわれます。

12/29から1回戦が始まり、激戦を戦った末に4チームが勝ち残り それぞれに頂点をめざすことになります。

この戦いの中でも きっと幾多のドラマが生まれることでしょう。

ところで、取りわけ この全国高校サッカー大会の場で ここのところ多用されているのが「ロングスロー」であり、その功罪が 現下のジュニアサッカー界を揺るがしていることが伝えられているとのことなのです。

そのうえで、真に選手の将来を思うサッカー識者は「ロングスロー」の多用について警鐘を鳴らしており、私も その意見に共感する者の一人です。

この通底には「全国高校サッカー」のようなトーナメント戦=勝てば次の試合に出れる⇔負ければ終わり との〝ノックアウト方式の大会〟の功罪があると言われています。

ここには、ノックアウト方式の大会が複数開催される日本と リーグ戦文化が浸透している欧州などにおける、サッカーに対する価値観の違いが見られるとのことです。

例えば日本では 試合があった日に「どうだった?」と聞かれると、勝った負けたや何点差だったとかの「結果」を答えます。ところが欧州では、どんなプレーをしたか・どういうゲーム内容だったか などと「中味=プロセス」を話し合うそうなのです。

サッカー識者によると、サッカーとは 刻々と変化する状況に応じた判断力を求められ、いかに「創造性」を発揮できるかを争う競技とのこと。

そんな中での「スローイング」の位置づけです。

かくいう私は 中学~高校とサッカー部(弱小でしたが)に所属し、ゴールをめざして仲間とボールを追っていました。当然、試合中は幾度となくスローイングを投じてきたものですが、それが 現代サッカーにおいては「ロングスロー」によって あわやセンタリングというほどの長いボールを投じることにより、ロングスロー(センタリング)→ダイレクトでヘディング→一発で得点 との、いわば短絡的な中で試合を決着してしまうようになっていることは〝次代の流れ〟であると同時に、それが「勝利至上主義」のノックアウト方式の中で〝勝つためには手段を選ばず〟の勝つための手段に いわばなり下がっていることが問題視されているのです。

サッカー識者は続けて「同じスローインでも しっかりと味方に繋ぐには相当な工夫が要ります。タッチラインから5メートル程度の位置にいる味方を使って いかに次の展開に繋げていくか、それだけでも多様な戦術が求められるのに 育成段階からロングスローに頼ってしまって良いものでしょうか。それは勝つためには議論の余地さえないもので、まさに勝利至上主義の環境が 短絡な手段を生み出してしまったと言わざるを得ないところです。」

「では、なぜ欧州諸国などでは 育成年代の全国大会を行なわないのか、それはまさに過度な勝利至上主義が選手の害になることを知悉(ちしつ)しているからです。そのうえで、欧州各国がロングスローを推奨しないのは、もし選手がトップリーグに入ったときには、高身長の選手が多い中 いくらロングスローを放り込んでも跳ね返されるばかりで、戦略としては愚の骨頂になってしまいます。もし指導者が、将来 世界に通用する選手を育てようという高い志を持つなら、ロングスローに頼ることは無益なこと自明の理です。」としています。

さらに「勝つために手段を選ばないなら、確かに大きな選手をペナルティエリア内に置いて ロングボールを入れてこぼれ球を狙う。それは一番簡単な方法です。しかしそれでは、サッカーを真に突き詰めた中での結果としては 決して望ましいものではないと言わざるを得ない。」と結んでいました。

サッカーにおける「ロングスロー」の功罪。

このことは サッカーのみならず、教育全般・もっといえば 社会における人の行動にも共通する課題なのかもしれません。

結果さえ出るならば、課程(プロセス)は二の次。どんな手を使っても〝勝てば官軍〟じゃないか との考え方、他方、結果のつじつまさえ合えば、途中経過はどうでもイイじゃないか、との考え方は 当事者の真の成長につながらないと 私も危惧する者の一人です。

たとえ遠回りでも、真に身につく努力を惜しまず行なうこと。

その努力こそが長い目で見たうえでの財産になると思いいたすところです。

ただ 最後に申し上げれば、私はロングスローを全否定しているのではありません。これも立派な戦術の一つであることは大いに認めるところです。

ただ、ね。勝ったもん勝ちの〝ノックアウト型人生〟は、余りに世知辛いと思っているからこその見解の一つであります。

新たな年を迎え、ややもすれば慶賀ムードに浸る記事が掲載される 年頭の地方主要紙の一面トップに、現下の社会に内在する問題記事が掲載され 耳目を疑い 注目させられました。

飯田市の放課後等デイサービス(学校に通っている障害のある子どもを放課後や夏休みなどの長期休暇中に預かる施設)で、いわゆる「心理的虐待」が行なわれていたというのです。

記事によると、発達障害などの障害を抱える子どもが放課後に通う 飯田市内の放課後等デイサービス施設で、2021年度に「心理的虐待」に当たる問題が発生していたとのこと。

当時勤務していた元職員によると、発達障害のある子の首に「×」を記したカードを掛けたり 四つんばいになった子の背中を机代わりにして職員が連絡帳をつけていたそうです。

この元職員は 2021年4月にこの運営法人で働き始め、直後から複数の事例を確認したとのこと。施設内での会話の録音や写真・メモなどで一部を記録し 代表に相談したものの改善されないと判断したため同年12月に退職。22年1月に 約20件を飯田市に通報しました。

飯田市福祉課は通報を受け、障害者虐待防止法に基づく実地調査を実施。通報内容と 代表が職員から聞き取った報告を照らし合わせ、暴言や不当な差別的言動などの心理的虐待があったと判断し 長野県に報告したうえで、保護者への説明や改善に向けた取り組みを法人に指示し 今後も継続して指導するとのことです。

その一方で、市と県は問題自体をを公表していないとのこと。飯田市福祉課は取材に対し、心理的虐待と判断したことを認めたものの 通報があったうちどの事例を虐待と認定したのかや被害を受けた子どもの数・発生時期などの詳細を明らかにしていません。

長野県障がい者支援課に至っては、飯田市から報告を受けたこと自体も認めていないとのことでありました。

また 運営法人の代表は取材に「その状況だけを切り取れば、不適切と考えられる関わり方が複数あったのは事実」と話したうえで、改善に向けて職員に研修を受講させ 月1回のミーティングで虐待防止を話し合っているとのこと。

保護者には定期的に発行する通知で、虐待に関する通報があり行政指導があったことを伝えたとのことです。

今回の報道を通じ 同紙は「(事態/実態の)公表が無ければ、教訓を共有できない」と問題提起しています。

そのうえで、この手の問題について あまりに公表されていなさ過ぎる実態を伝えていました。

記事によると、今回の 飯田市の放課後等デイサービス職員による心理的虐待…厚生労働省のガイドラインは「障害の状態に合わせ、子どもが他者との信頼関係を経験できる支援をするよう(放課後等デイサービス施設に)求める」との大前提を示したうえで、今回の飯田市の施設は、そのガイドラインにも背(そむ)き 集団生活や意思疎通が苦手な発達障害の子どもらに心理的負荷を与えた可能性がありますが、県と市は その事実を公表していないこと、虐待の事実は いわばブラックボックスに封印され、例えば この施設利用者や家族は(事実を)知る術が無いことを指摘していました。

そのうえで、発達障害の子の増加を受け 放課後等デイサービス施設は全国的に増加していること、そして それに伴い、施設での虐待事案も増えていることを伝えています。

今回の記事の切り口は、同紙記者による 飯田市に通報した人物への取材でした。

当時、まさに現場に勤め その悪しき実態を目にした人の証言(それも実態を記録した録音・写真・メモあり)は揺るぎない証拠となりました。

ところが、障がい者福祉施設の虐待を担当する飯田市福祉課は、当初の取材に「個別のケースには回答しない」としていたのです。

そこで記者は 当該の障がい者福祉施設の運営法人に取材を進めると 飯田市から指導を受けたことが判明しました。そのうえでの取材に対し 法人の代表は「職員と子どもの関係が馴れ合いとなり、客観的に見たら虐待と思われる関わり方が普通になっていた。」と説明したとのことです。

それを受けて 飯田市福祉課に再度説明を求めると、心理的虐待があったことを認めたものの 相変わらず詳細は答えなかったそうです。

他方、長野県障がい者支援課は「県による指定の取り消しなどの行政処分をすれば公表するが、そうでなければ公表しない」としているとのことです。

都道府県は、障害者施設で虐待があった場合「障害者虐待防止法」に基づき 施設の種別・職員の職種のみを公表することになっているそうです。

それによると 2021年度分は未公表で、2020年度は県内の障害者施設で12件の虐待があったものの いずれも詳細は公表されていません。このうち1件は放課後等デイサービスだったとのことです。

[参考]長野県における障がい者虐待の状況 (長野県HP)

↓

https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/gyakutaikensu.html

記事は最後に、福祉や保育の現場での虐待が全国で相次ぎ明らかになっている中、22年12月には 熊本市の乳児院で職員が乳幼児に「顔面偏差値低いよね」などと発言、市が心理的虐待と認定したことを地元紙が報じ 乳児院が記者会見を開いて詳細を発表したことを伝え、最後に 障害者虐待に詳しい弁護士が「放課後等デイサービスは 法律に基づき公費で賄われていることから、そこで子どもを心理的に傷つける行為があったと判断したならば 行政は被害者のプライバシーに最大限配慮した上で公表するべきではないか。」と指摘している、とまとめていました。

・・・・・・。

今回の 地方主要紙の〝一面トップ記事〟は、発達障がい者施設(=福祉施設)で 半ば常態化している虐待について、独自の取材で切り込んだことによる成果であると申せます。

そのうえで 先ず記事の内容について触れれば、この施設での「心理的虐待」が、利用者さんにとっては 暴力などの〝物理的虐待〟よりも 傷(=心の傷)を負う可能性があるにも関わらず、それが表(おもて)に出ない実態があること⇔それは行政においても同じ:傷害など刑事事件にでもならない限り公表に至らない実態にあることが問題視されます。

さらに、施設側においても 被害者の心理を余所(よそ)に「職員と子どもの関係が馴れ合いとなり、客観的に見たら虐待と思われる関わり方が普通になっていた」などと 事態を軽く見ている傾向にあることが ときに腹立たしく思えるほどです。

で…今回の事案において 非常に残念なことは、虐待の実態を把握・問題視したうえで 勇気をもって代表者に告発した職員が、それに対する施設(代表者)の対応に失望し、その施設を辞めるに至ってしまったことです。

いわば正義が悪に屈してしまった経過には 歯がみすら覚えるところです。

そんな中でも一筋の光明は、今回の事案をキッカケにしたのか どうやら同紙が この種の問題に対し、本気で取り組むことになったことが 併せ報じられていることです。

同紙では 4日付の紙面から「ふつうって何ですか? 発達障害と社会」として、発達障がいと社会との関わりについて連載を組むとのことです。

同紙(記者)が どのような形で発達障がい⇔社会について切り込んで(掘り下げて)ゆくのか、私の立場でも注目してゆきたいと思うところです。

今回の記事掲載は、私たち=社会福祉の在り方を訴求するグループ にとっても、大きなキッカケになることと思います。

私が 事(こと)につけてアドバイスを乞う「Gotaホップ」なるチームは、長年に亘り 長野市(内)の知的障がい者支援施設(団体)に内在する諸課題(諸問題)について追跡を続けており、まさに 今回の飯田市の事案と同種の〝見えざる課題〟について検証・掘り下げ活動を継続的に行なっているのです。

今回、飯田市の事案が マスコミ(新聞)手により公表(公開)の〝日の目〟を浴びました。

このことを(イイ意味での)轍(てつ)とし、長野市(内)における知的障がい者支援についても、その在り方について 市民みんなで考えるキッカケを提供できればと考え、関係者と協議を進めてまいりたいと存じます。

ただ…かかる「Gotaホップ」チームは、単に知的障がい者支援の現状を指摘することに止(とど)まりません。

障がい者支援事業における 虐待などの悪しき実態が有るや無しやの事実関係の解明はもとより、その奥底にあるもの…障がい者支援事業が、本当に障がい者支援に結びついているのか との「根本的な問題」に焦点を当て、それは 長野市の障がい者支援のみならず、社会全体の障がい者支援に対する問題提起につながることと確信し、取り組みを強めてまいります。

「新年早々…」というようなタイミングで掲載された、県内自治体における障がい者支援事業における問題提起の記事。

今年いちねんを占うような記事に、身震いすら覚えたところです。

2023年新春の元旦は穏やかな日和となりました。皆様には健やかに新年をお迎えのことと存じます。本年もよろしくお願い申し上げます。 今年の年賀...

2023年/令和5年が幕を明け、初日の出の来光を仰ぐに至りました。

日の出と共に、今年いちねんが本格胎動となりました。

取り分け今年は 私(たち)にとって、統一地方選挙の〝選挙イヤー〟改選期になることから 旧に倍しての努力を重ねてまいる所存であります。

みなさまにおかれまては、改めてご指導ご鞭撻のほどを 重ねてお願い申し上げます。

今年の元朝は清々たる陽気で 初日も周囲に明るい陽光をもたらしてくれ、その神々(こうごう)しさに 思わず手を合わさずにおれませんでした。

今年いちねんが実り多きものになりますように。

時間経過と共に昇り続ける太陽は、八幡原公園の池に光の筋を投影していました。

何か、私(たち)に行くべき道を指し示してくれているよう…「迷わず真っ直ぐに進め。」陽光に激励されているかと勝手に思い、自らを鼓舞したところです。

池の鴨(カモ)たちは、穏やかに 浅く氷の張った池上(ちじょう)でまどろんでいます。

元旦の朝の、つかの間の平穏なひとときでありました。

ところが その後、実家のオフクロから電話があり「ストーブ(の火)がつかなくなった!」との〝SOS〟が入電?され (長野ことばで)飛んで行く事態に。

ウチのオフクロは、旧来からの「反射ストーブ」派なのですが、どうやら長年使ううちに火芯が減って 火が回らなくなったようで、本体に灯油は入っているものの 火芯はブスブス燻(くすぶ)るばかりで点(とも)ってくれません。

確か 物置に使わないでいる同型ストーブがあったハズ、と、2時間かけて物置をひっくり返し(苦笑)ホコリを払って入れ替えたところです。

オフクロからは「新年早々悪かったわね…」と詫(わ)びられましたが、考えようによっては この逆のケースだったらと思うと、背筋が凍るところ「こんなトラブルで済んでよかったヨ。」としみじみ言ったところです。

今回のオフクロのケースは ストーブの火が「つかなくなった」ですが、これが ストーブの火が「燃え上がった」だったとすれば…木造家屋などはひとたまりも無く全焼する惨事となることは まさに〝火を見るより明らか〟なことでありましょう。

社会の大きな節目である正月。さまざまな事項が〝全休モード〟に入るところですが、社会事案は それ(全休)を待ってくれません。

昨年の大晦日には、山形県鶴岡市の集落の裏山で 幅約100m・高さ20~30mに亘る土砂崩れが起き、住宅を含む約10棟が巻き込まれた突発的な自然災害が発生しました。今も住人の高齢夫婦との連絡が取れていないとのことです。

識者によると、集落が背にする小山の地盤(岩盤)が 風化によって脆(もろ)くなっていたところに、折からの降雪の〝雪解け水〟が大量に浸透したことで地盤そのものが重量を増し、それが臨界点を超えた瞬間に その深層部分からいきなり崩れる「深層崩壊」が発生したようです。

いずれにしても 年末年始のこの時期に容赦なく起きた自然災害には、その無碍(むげ)なることを嘆くばかりでありました。

また 観光名所でもあり、寒いこの時期には人々が癒やしを求めて足を運ぶ伊豆の温泉宿では 元日のこの日に火災が発生、宿泊客や従業員など約100名が避難することとなってしまいました。

幸い 死者は無いとのことで安堵したところですが、よりによって元日の火事とは 残念極まりないところです。

また 自然災害や火災とは類(たぐい)は異なるものの、私は取り分け 主に高齢者の「餅(モチ)が喉(のど)に詰まる事故」を大いに注意喚起するところです。

消費者庁によると、主に高齢者の〝餅による窒息死亡事故〟は、特に正月の三ケ日に多いそうです。

そこには「せっかくの正月だから せめて餅くらいは食べさせてあげたい」との〝家族愛〟があるところですが、そこに思わぬ落とし穴があることを自覚(自戒)したいところです。

高齢者は 加齢とともに▽歯の機能が衰えて 噛む力が弱くなる▽飲み込む力(嚥下/えんげ)が弱くなる▽せきで押し返す力(咳反射)が弱くなり、窒息が起きやすくなる とのことです。

その予防方法としては・餅を小さく切り 食べやすい大きさにする・先にお茶や汁物を飲み 喉を潤(うるお)してから食べる・ゆっくりとよく噛む などがありますが、私は特に「先にお茶や汁物を飲み 喉を潤(うるお)してから食べる」をお勧めするところです。

と いうのも、私の亡父が (餅ではありませんでしたが)やたら食べ物を詰まらす傾向にあり、そのときの主治医の「先にぬるいお茶を飲ませて」とのアドバイスによって改善された経緯があるのです。

このことは、餅を詰まらせるのが 男性(おじいちゃん)が比較的多いことに表れています。

女性(おばあちゃん)は、日常的にお茶を飲む傾向にあることから いわば 常に喉が潤っている状態にあり、餅を食べたときも スムーズに嚥下することができますが、こと男性(おじいちゃん)は お茶などを嗜(たしな)まず いきなり餅を食べる(飲み込む)傾向があることから、乾いた状態の喉の内側に 餅が貼り付いて詰まる、となってしまうようなのです。

いずれにしても、せっかくのお正月 大過なく笑顔のうちに過ごしたいもの、ちょっとした気遣いで 事故を未然に防ぎたいものです。

ここのところの 自然環境を含めた社会情勢は、本当に予断のならないこととなっています。

私たちは「正月だから何ごとも無し」との〝正常化バイアス〟に依(よ)らずに社会生活を送るを余儀なくされていると申せます。

旧年が暮れ、新たな年/令和5年を迎えました。

皆様には、昨年中のご薫陶に心から御礼申し上げますと共に、本年も倍旧のご支援ご鞭撻のほど 改めてお願い申し上げる次第であります。

顧みれば、令和4年もまた「光陰矢の如し」…アッというまに過ぎた日々でありました。

社会は未だコロナ禍の最中(さなか)にあります。

長野市においても、連日に亘り3桁の感染者数が報告されていますが、片や 社会経済の復興を期して様々な規制が緩和され、私たちは その2つの流れの中で社会生活を送ることになっています。

まさに〝コロナ過度期〟ともいえる時流の中で、新たな年はどのように推移してゆくのでありましょうか。

昨年は 私にとって、地道ながら「地域社会の状況を質(ただ)す」を緒に就けた年であり、今年は それをさらに〝深掘り〟すべく取り組む年といたしたく存じております。

長野市が進める「公共施設マネジメント」の進め方について、総務省の方針に盲従して施設の削減のみを進めようとする長野市の方針に警鐘を鳴らし、市民の方々と連携しながら〝廃止ありき〟の方針に(イイ意味で)待ったをかける端緒の役割を果たしてきました。

そのうえで その手法として、単なる反対運動ではない「意見交換」の場を設けることで、市民と行政が対等に向き合い意見を交わし 事態をより良い方向に導くことに努め、結果として成果に結びつけることができました。

このことは 私だけでなく、行政職員にとっても有為な経験となったことから、本年も引き続き かかる〝対話型手法〟で 内在する諸課題に向き合ってゆきたいと存じております。

一方で、取り分け市内の福祉事業について いわば根深い問題があることを知らされたことから、このことについても 今年は更に掘り下げながら諸課題に対峙してまいりたいと存じております。

但し、その取り組みの通底は「良くすること」…ややもすると課題に臨む場面においては、単なる追求や糾弾に終始しがちですが、私は そんな〝政治的パフォーマンス〟に終わらないよう、あくまで課題は課題として検証するものの そこ(検証・追求)で終わらせることなく、何というか「膿(うみ)を出し切ったうえで傷を治す」ような、事態を最後まで見届ける いわば責任感を心中(しんちゅう)に期したうえで課題に取り組む姿勢をもって 事(こと)に臨んでゆきたいと思っております。

その他、これまでも取り組む「スポーツコミッション」の意義に基づく 市内スポーツの在り方の検討や様々な地域課題など、やるべきことは枚挙に暇がないところでありますが 私の信条とする「一日一生」の意気をもって、全ての課題に全力を尽くしてまいる所存であります。

私の人生の中で、自らの引導により 多くのものを失い、そして 多くのことを学ぶこととなった 出直し人生。

その際に 私自身が出した結論…私の これからの人生に残された道は「地域貢献」ただ一つであること。

そのうえで 私の行動の指針は「みなさんのために 何ができるか。」それを最優先に考えて 生きてゆくことといたしました。

これからも試行錯誤が続くであろう人生行路の中で、迷ったときは「みなさんのために どうすべきか。」このことを指標に、令和5年も歩んでまいります。

〝読者〟のみなさん、私に心を寄せてくださるみなさん。こんな私を、これからも ときに温かく、ときに厳しく見守り続けていただければ幸甚に存じます。

早いもので、今年は改選の年。決意も新たに頑張ってゆきます。

今後とも どうぞ宜しくお願い申し上げます。