「思いやりの心」を持つべきだよね

去る日、実家のオフクロに頼まれ いつもの買い出しに(実家の)近所のスーパーに出向いたときのこと。

電話で聞き取ったメモを見ながら「え~と…塩ザケに豆腐、天ぷら粉にタマゴ…」と ひと亘りの買い物を終えてレジに並びました。

私の前にいるのは 妙齢のご夫婦で、カートから降ろした商品カゴを「ドスン!」とレジ台に置きます。

その勢い?に 私はややビックリしましたが、レジを預かる店員さんは 笑顔で「いらっしゃいませ。」と応じていました。

商品をスキャンする前に 店員さんは「〇〇カード(このスーパーの会員カード)はお持ちですか?」と聞いたのですが、その(笑顔の)問いに 旦那の方が「無い」と ぶっきら棒に一言。

それに対しても店員さんは「失礼いたしました。」と笑顔で応じていました(店員さん側に何の非も無いのに「失礼いたしました」です)。

そうこうしているうち(レジを打つうち)今度は 女房の方が「あ、レジ袋つけて。」と いきなりの一言。

それも、分かりますかね…私流に言うと〝アゴで物を言う感じ〟アゴ上げながら「レジ袋つけて」との一言。

それに対し店員さん「袋にはサイズがございます。Sサイズ・Mサイズ…」と言いかけると、その説明を折るように「L!」と 件(くだん)の女房は イラついたように言葉を吐き出したのでした。

このやり取りを見ていた私…こっちの方が腹が立ってきました。

この夫婦モンは 70才代でしょうか、それに応じるレジの店員さんは どう見ても20才そこそこ、何というか 親子・ひょっとしたら孫にあたるような年齢差のように見受けられるところでした。

そんな 親が子に接するようなシチュエーションの中なのに、この夫婦モンの不躾(ぶしつけ)で不遜(ふそん)な態度は何なのでしょう。

もしかしたら、自分の子供が社会で働く中で(接客などで)辛い思いをしてるんじゃないかなどと思いを及ぼせば、こんな年端の子(店員さん)に こんな態度は取れないハズです。

が、それは人それぞれの社会環境もあることから 私のそれ(ハラ立って思ったこと)は 単なる思い込みに過ぎないところではありますが…。

その後 この二人は、会計が終わって「ありがとうございました。またお越しください。」の店員さんの呼びかけも〝ガン無視〟し、揃ってサンダルをズルズルいわせながら去っていったのでした。

で…そんな対応をされた店員さんでしたが、私の番になると 何ごとも無かったような笑顔で「いらっしゃいませ!」と 向き合ってくれ、その健気(けなげ)な様子に「メゲずに頑張って!」と心の中でエールを送ったものでした。

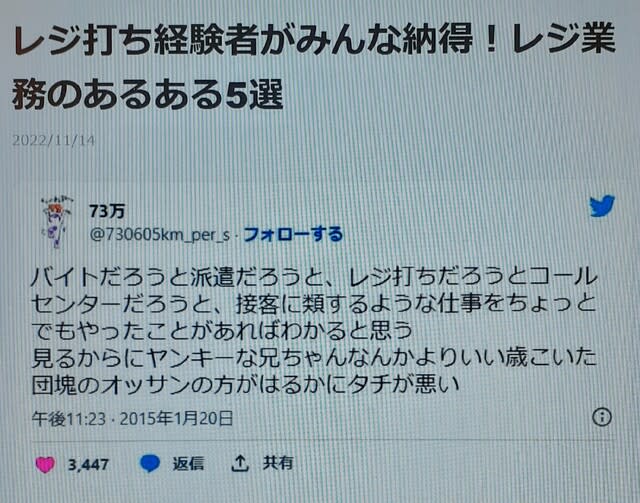

こんな レジでの(客の)高慢な態度…これは この場だけではないことが言われています。facebookのサイトでは「レジ業務あるある」が紹介されていました。

この投稿者さんは「お客の中では、ヤンキーなお兄さんより 団塊のオッサンの方がよっぽどタチが悪い。」とのこと。これは 私が見た事例に符合しますよね。

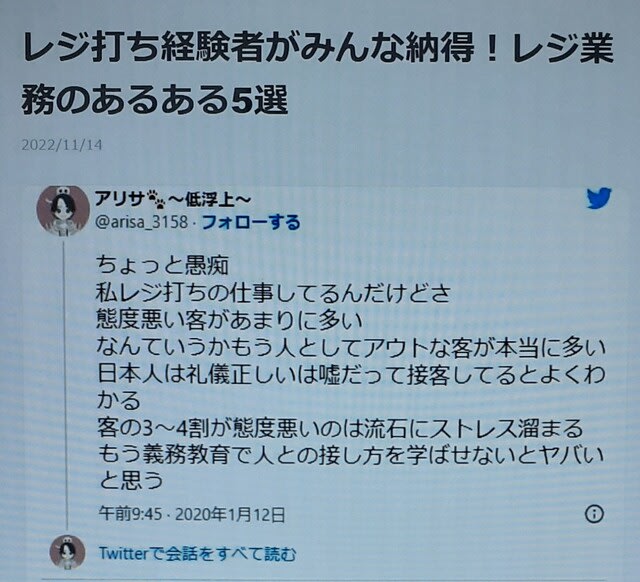

また、お客みんなに言いたい苦言も。

「態度悪い客があまりに多い。日本人が礼儀正しいのがウソだって 接客してるとよく分かる。もう義務教育で 人との接し方を学ばせないとヤバいと思う。」とまで吐露していました。

さらには 前掲の「レジ袋」関連で、こんな記事も。

妙齢の客のぶしつけな態度に、やはり妙齢の店員さんが正論で切り返す様子が伝えられていました。

そのとおりだよね。

謙譲と謙遜の民族と言われる日本人ですが、現状は決して芳(かんば)しいとは言えないようです。

考えてみれば これまでの日本の歴史の中では「士農工商」なる身分格差や 男尊女卑の意識など、いわゆる差別を助長する思考が定着していました。

そこへきての「お客様は神様」的な〝〇〇絶対論〟が日々エスカレートし「オレはお客様だ。文句あるか。」との傍若無人な振る舞い(今でいう カスタマーハラスメント)は 目に余るものがあります。

で このことは、このレジ対応に限らず、例えば煽(あお)り運転などの 悪しき社会現象でも顕著になっており、年の瀬に際し 由々しき思いを新たにさせられるところです。

どうかみんな「思いやりの心」を持ってほしい。

何らかの事象に接したとき、もし 自分が相手の立場だったらどう思うか。それに思いを寄せるだけで、ぶしつけな態度や暴言は鳴りを潜めてくれることでしょう。

何かと世知辛く、暗いニュースが多い今だからこそ、せめて人と人は温かい関係の中で時間を過ごしてほしい…年の瀬を迎えるに際し、心から思うところです。

「歳末警戒」に思う

年の瀬に際し、長野市消防団で 28日から30日にかけて、暮れの社会安全を期して 歳末警戒活動を行なっています。

この日(29日)は「本部巡視」として、所轄の消防局長・警察署長・市消防団幹部による 各分団へ激励のための巡回が行なわれ、夜気の中に団員が整列、激励のための訓示を受けました。

もとより消防団は、生業をもちながら ムラの社会安全維持の担い手として 火災・風水害等の「災害防御」や、火災を出させないための「予防消防」を行なうなどして、地域防災上 重要な役割を果たしていただいております。

特に 年末を控えたこの時期は、社会全体が慌ただしい中にあって 不測の事態が起こらないように警戒活動を行なってくださり、その不断の取り組みのおかげさまで 私たちは安心して年の瀬を迎えることができるところです。

社会は未だ〝コロナ禍〟の最中(さなか)にあり、消防団活動も さまざまな面でリスクを負うことになってしまっていますが、そんな逆境にも負けず 各団員さんらは「地域の安全は地域の者が守る」との崇高かつ強い意気をもって諸活動に挺身しておられるのです。

(火災現場での補助(支援)活動)

彼らの存在と その活動は、地域住民の社会安全を確実に守ってくれているのです。

各消防団(分団)においては、地勢や人口動態など取り巻く社会環境に差異はあれど「住民生活の安心・安全を守る」という点では共通しているところであり、これからも かかる崇高な意義を胸に活躍してもらいたいと 大きく期待するところです。

・・・・・・。

かかる崇高な使命を帯びた消防団活動ですが 一方で、世の中が どんどん世知辛くなる中、やれ半鐘(はんしょう)や拍子木(ひょうしぎ)の音がうるさいだの、積載車(消防車両)の赤灯が眩しいだのと 心無い声が寄せられ、消防活動も 何というか〝自粛ムード〟となってしまっていることが伝えられています。

このことは 消防団活動に止(とど)まらず、取り分けて市民の生命を守る救急車のサイレンに対しても「うるさい!」との いわば心無い声が投げかけられていることも知る中で、それらの情報に触れる毎(ごと)に 何とも残念な思いにさせられます。

で…ここのところ、いわゆる〝騒音トラブル〟が 非常に増えていると感じさせられています。

で 私は、そのトラブルの原因である「音」が、どのような形(根拠)で発せられているのかが いわば〝事(こと)の善し悪しの分岐点〟になっているのではないかと考えます。

①先ずNGなのが「故意に発生される音(=騒音)」でしょう。これは論外。

②それに対比されるのが「やむを得ない音」これは(前掲の)救急車のサイレンや、歳末警戒の半鐘など 「音」自体が 市民の安心安全を守る手段となっているもの、これは〝音を聞く側〟が受容すべきものと思います。

③あと 微妙なのが、(私流にいうと)「未必の音」これは悪意をもって発するものではありませんが、うるさいと思われても仕方が無いと思いながら発する音…例えば ご近所同士の会話や家事などで出る生活音・(そして 話題となっている)公園や庭での子どもの歓声などが該当するところでありましょう。

そのうえで最近は、②と③の音を受容できる 社会(近隣住民)のボーダーライン(臨界点)が下がってきている(=ちょっとした音に過敏に反応する)のではないかと 併せ感じるところです。

そこに、現下の いわば〝主張する社会傾向〟が手伝い、やや過敏な〝音への苦情〟が増えているのではないでしょうか。

いずれにしても 故意では無い音に関しては、どうにか受容してもらえないものかと しみじみ思うところです。が、その(音への)ストレスは当事者にしか分からないものですが、そこ(受容の要件)に「(消防団活動のような)社会的意義」を加味していただき 受容のボーダーラインを上げてもらえれば、昨今のようなトラブルは減るのではないか、もっといえば 聞こえる音を受容する意識と、それ(うるさいと思う気持ち)を心の中で溶解する「寛容の精神」を発揚してほしいと重ねて思うのです。

いずれにしても、消防団活動は 地域の社会安全の維持に欠かすことはできない。これだけは 私の立場でも確信をもって言わせてもらうところです。

ちょっと違うんじゃないか? 移住する世帯の子に100万円

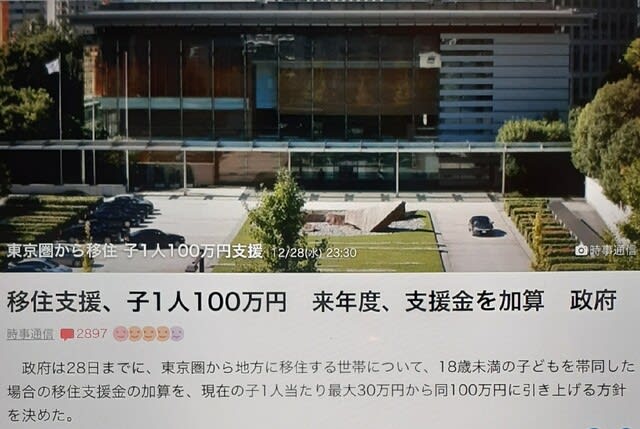

夜のニュースで、政府(総理官邸)が「東京圏から地方に移住する世帯について、18歳未満の子どもを帯同した場合の「移住支援金」の加算を 現在の子1人当たり最大30万円から100万円に引き上げる」との方針を決めたことが報じられました。

このニュースに触れた私は「ちょっと違うんじゃないか?」と 違和感を禁じ得ませんでした。

これは、少子化が進む地方の現状に配慮した「地方創生移住支援事業」の一環とのこと。

移住世帯への 教育費など経済的な負担を軽減し、地方への人の流れを強化したい考え。東京23区に住んでいるか 東京圏(東京・埼玉・千葉・神奈川の4都県)から23区に通勤している人を対象とし、地方や条件不利地域に移住した場合 一定の条件に基づき都道府県と市町村が共同で支援金を給付するもので、国も自治体に補助するものです。

現在、1300弱の市町村で事業が実施されており、(現在は)1世帯が移住する場合 約100万円の支援金に加え、帯同する子ども1人当たり最大30万円の支援金が支給されています。

このうち 子ども1人あたりの加算金が100万円に引き上げられることで、1世帯あたりの支援金は200万円以上に引き上げられることになります。

(繰り返しますが)これを聞いた瞬間「ちょっと違うんじゃないの?」と思った私。

これって、私だけが抱いた感想でしょうか。

確かに、未だ わが国は〝東京一極集中〟の傾向が止まず、東京へ東京へと人が流出する中、地方に暮らす いわゆる現役世代の人口は減り、それに伴い地方の高齢化が伸張しているところです。この状況への対応・対策は喫緊の課題であることは共通認識とするところです。

ところが、その対処療法として「移住するなら200万」とニンジンをぶら下げる〝施(ほどこ)し策〟、果たして真の地方創生につながるのでしょうか。

類(たぐい)はやや異なりますが、今回の支援金事業に 私は、かつて行なわれた「アベノマスク」のバラマキ事業が思い起こされました。

この、いかにも霞ヶ関の官僚が考え出したバラマキ事業は、多くの国民の意識を何ら配慮することなく〝施す側〟の自己満足のままに(使いもしない)マスクがバラ撒(ま)かれ、結果 税金の無駄使いとなったものでした。

物事の本質を見極め 抜本的な対策を行なうのではなく、どこか場当たり的・対処療法的な対応である感が否めない。

真に地方に人を呼び込む・首都圏に暮らす人(世帯)に地方暮らしを促そうというのなら、先ずは地方の経済活性化・地方の産業力の強化などの経済対策や 地方の公共交通維持促進などの地方社会インフラ整備を行ない いわゆる受け皿を整えること、そのことで 人は自然と地方回帰に動くところですが、その具体的対策が見えないままに「カネをやるから地方に行け」的な考え方には 違和感を禁じ得ません。

さらに言えば、東京→地方移住の支援金は いわば〝片道キップ〟です。

問題は、(地方に)行ってからの日常生活です。田舎に行った後にも豊かな社会生活を送れる環境こそが整備される本質であり、それを無しに「とにかく田舎へ」と促すことは ある意味リスキーな面が多いのではないか。

そして 何いう、その資金元は国民から広く徴収した税金であり、それを この手のバラマキ事業に支弁することには、人によっては反発を招くことにもなるでしょう。

今回の支援事業に際し、ネットのコメント欄には やはり違和感を感じるとのコメントが寄せられています。

「政府の金の使い方は、昔の親分の仕切りのようで どこか「施(ほどこ)してやる」という匂いがする。地方経済の活性化など根本的なことをせず、手っ取り早く金で歓心を買おうとしているように見える。 税金はあなたの物ではないのだから もっと丁寧に検討して使わなくてはならない。」

「地方支援と言ってお金を渡すのは簡単だけど、一番大事なのはいかに地方で暮らし続けられるかだと思う。そのためには、地方での雇用の確保や いかに地方で仕事が見つけられるかということだと思う。人も金も首都圏にばかり集めるのではなく、地方にも流れるような仕組みを国民皆で考える環境をつくることこそが。国の責務だと思う。」

「地方の人口減少対策は長年学術的な研究に基づかない安易な政策を繰り返して、結果として幾多の失敗を重ねてきた経緯があります。 子供1人あたり100万円を配ったら問題は解決できるのか?転居した家庭の子供は、転居後に転居前と同じ程度の将来の可能性への機会を享受することができるのか?支援金を受け取っている間だけの移住で終わる可能性はないのか?多くの課題が未解決です。」

「政治ができることの一つは富の分配であるといわれますが、支援金や補助金で解決できる問題かどうかをまず判断しなければなりません。岸田首相の政策の特徴は、何も考えないで すぐに金を配って解決しようとするところにあります。 地方の生活環境や就労環境の問題解決は別のアプローチが必要です。」

我が国の焦眉の課題でもある 人口の一極集中傾向。

それを抜本的に解決するのは「支援金の増額」だけでは無いハズです。

第34回 女子全国高等学校駅伝競走大会で長野東高校が初優勝 !!

25日(日)、京都は都大路で開催された「第34回 女子全国高等学校駅伝競走大会」で、長野県代表の 長野県長野東高等学校陸上部女子駅伝班が、最終5区で逆転劇を演じ、みごと初優勝を飾りました。

未だ収束をみないコロナ禍など、なかなか明るい話題に恵まれていない地域にとって 一筋の光明ともなるビッグニュースとなりました。

これまでも触れていますが、長野東高校は 私の出身校でもあり、そういう点でも二重三重の喜びとなったところです。

長野東高陸上部の女子駅伝班は、前任の玉城監督(現 日体大監督)が就任以来 16年連続で長野県代表として都大路を駆け抜けています。

この間、初出場で8位入賞を果たし、その後は29回大会・30回大会に連続して準優勝に食い込むなど健闘を重ねており いわば「都大路常連校」として定着していますが、大会ごとに その順位は上がったり下がったりで、いわば駅伝の難しさを実感しながら推移してきたものでした。

その後、玉城監督が日体大監督になられた後を任された横打(よこうち)監督は、いわゆる〝玉城イズム〟を継承しつつ、長野東ならではのトレーニングを重ねてこられたのでした。

そして臨んだ今大会。

横打監督は、エースで3年生の村岡選手をアンカー(第5区)に配置する作戦を策し、いわば勝負を賭け、結果として それが見事に当たった形で初優勝をつかむこととなりました。

今大会では、優勝候補に挙げられていたチームが 軒並みエースを最長区の1区に起用、序盤から主導権を握ろうとする作戦で臨んでいました。

これに対して長野東の横打監督は、エースの村岡選手を敢えてアンカー(5区)に配置する作戦を執りました。

その背景には、選手の個性を十分に把握した監督の洞察力と 監督⇔選手との信頼関係が欠かせません。

横打監督は、村岡選手は一斉スタートで集団に揉まれる展開よりも 終盤に1対1となる展開でこそ実力を発揮するという(選手の)特性を見極め、敢えての形で(村岡選手を)アンカーに配置したそうです。

そのうえで横打監督は、そんな思い切った作戦でチャレンジすることを(メンバー配置により)他の選手に伝え、チーム全体として奮起を促すよう計(はか)ったとのことです。

そして、そんな監督の「思い」に 選手は見事に応えたのでした。

「エース村岡を5区に」この起用はチーム全体に刺激を与え、村岡選手に代わって1区を任された2年生の名和選手は「自分が結果を残すことが必要だと考えていた」と 各チームのエースに食らいつき、トップと6秒差の4位と好走しました。

その後も選手全員が区間上位の安定した走りを見せ、アンカーにつなぐ4区では 3年生の佐藤選手が区間賞の走りでトップと13秒差と逆転を狙える位置でアンカーの村岡選手に襷(たすき)をつなぎました。

ゴール後のインタビューで村岡選手は「トップとの差が思ったより近くて想像以上だった」と驚くほど。そして、期待どおり 得意とする1対1のレースで力を発揮したのです。

トップと13秒差で襷(たすき)を受けたアンカー村岡選手は、残り2km余りで先頭を走る仙台育英を捉え 一気に抜き去ります。

その後はリードを広げ、トラックに戻った彼女は笑顔でゴールテープを切ります。

1時間7分37秒の好タイム、チーム一丸となった走りで初優勝を果たしたのでした。

初優勝を演出した横打監督は「本当にすごい子どもたちです。思い描いていたレース展開となり成果が表れて良かったです。」とレースを振り返りました。

その上で監督の次の言葉は「長野の地域の方々に支えられて活動することができているので、恩返しすることができてよかった。」と語り、地域との結びつきを強調されていました。

アンカーとして逆転の立役者となった エースで3年の村岡選手も「自分でもびっくりしています。たくさんの方の支えがあったからこそ優勝をつかみとることができました。」と話し、監督・選手が共に〝地域とのつながり〟を吐露しておられました。

これまでも触れていますが、全国に数多の強豪校がいる中 長野東高ほど地域とのふれあいを深め、地域住民に愛されているチームは無いのではないかと強く思います。

長野東高は、決して恵まれた環境で練習を重ねているのではありません。

遡(さかのぼ)ること平成17年、地元住民の強い要望を受け私が仲立ちとなって 犀川の河川敷の「アカシアの杜」なるマレットゴルフ場を地域の方々の手造り・手弁当で造成した際、その隣りに やはり手造りのサーキットコースを設(しつら)えたのです。

その際には 所管の国交省千曲川河川事務所と交渉役を担い、非常に厳しい制約をかいくぐって みんなの力でマレットゴルフ場&サーキットトレーニングコースの併設を実現したのでした。

そんな造成を巡る苦労を知る(前任の)玉城監督は「地域への感謝」を前面に掲げ、ただ単に速さを求めるのではなく「地域への貢献と共生」を指導の基本に据えて歩んでこられました。

その(監督の)意(い)を正しく理解した歴代の部員たちは、ただ速いだけではない 礼節にも秀で、地域貢献の気持ちを深めながら 手造りコースで走り込みを重ねてきたのです。

「ただ速いだけではない」彼女らは、隣接するマレットゴルフ場で清掃・整備作業が行なわれる際には 自発的・積極的に作業に参加してくれます。

そのうえ、彼女らが下宿する地区(若葉町区)の住民運動会の折には〝補助員〟をかって出てくれ、地域の行事のサポート役も担ってくれているのです。

これは、前任の玉城監督の「地元の方々に感謝の念を」との教えが身についていることの証左であり、そんな親しみやすい側面を有した彼女らは まさに地域の愛娘として、家族の如くの親愛をもって挙げて応援されているのです。

初の全国制覇を果たし 一躍を成した長野東高女子駅伝班でしたが、大会が終わり帰長 学校への報告を終えた後に、まっ先に向かったのは 地元住民の方々が待ち受ける犀川河川敷の練習コースでした。

愛娘たちが成し遂げた快挙を心から喜んだ〝地元のおとうさん・おかあさん〟たちは、選手の凱旋を祝わんと 寒さの進む河川敷コースに集まり、心から歓待しておられました。

お祝いの言葉を贈る 地元後援会長のSさんも感極まった様子で、それはまさに子を思う親御さんの心境そのものと拝察されたところです。

選手らも まるで実家に帰ったような笑顔を浮かべ〝育ての親〟の方々を前に、感謝の思いが結果につながった感慨を胸に優勝報告を行なっていました。

その後は、地元のおとうさん・おかあさんと優勝の喜びを分かち合うひとときが。

普段から選手の面倒をみているじいちゃんが、柄に合わない(失礼)花束を贈ると、愛娘らは驚くやら喜ぶやら。

そこここで、テレビで手に汗握って応援した様子を話す人、それを笑顔で聞く選手らと話しの花が咲いていました。

みんな一様に、笑顔・笑顔です。

愛娘らからは 祝意の御礼にと、心ばかりのプレゼントのお菓子が贈られます。

「口に入れるのがもったいない。」と、うやうやしく?受け取っておられました。

地元に根ざし、地元のみなさんと歩み(この場合は〝走り〟ですか)続けてきた長野東高陸上部女子駅伝班は、十数年の歴史を経て全国の頂点に立ちました。

しかし彼女らは、何ら奢(おご)ることなく 謙虚な姿勢をそのままに、これからも走り続ける決意を新たにしています。

訊けば、新年早々には「都道府県対抗駅伝」への出場が内定(高校生ランナーの部)しており その次なるレースに備えて直ちに練習が再開されるとのこと。

「勝って兜の緒を締めよ」を地でいく好姿勢でありましょう。

大会翌日のこの日、地元に帰った選手らは、つかの間 地元の方々と優勝の喜びに浸ることができました。

そして、彼女らは 再び走り始めるのです。

都大路の優勝は単なる通過点、彼女らには もっと大きな可能性と未来が待っているのです。

しかし それとて一朝一夕に得られたものではありません。

一歩一歩のラン・その通底にある感謝の心…その地道な積み重ねこそが、真の成果となって 彼女らの人生の糧(かて)となってくれることを確信いたすところです。

私たち周囲の者は、彼女らの不断の努力に元気をもらい 一層のエールを送る。そのことで「よーし、オレたちもガンバろう!」との意気を覚えるところです。

これからも更なる飛躍を!彼女らの可能性に大きく期待するところです。

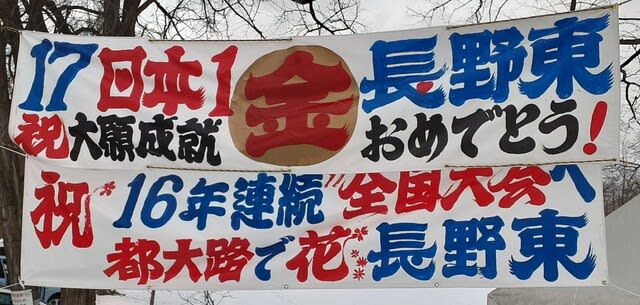

ところで、今や「名物」ともなっている 犀川河川敷の練習コースに掲げられている横断幕。

これは、地元(若葉町)で看板業を営むKさんの〝即興横断幕〟なのです。

東高の活躍に合わせて タイムリー(=即座)に掲げてくださり、今回の全国制覇の際にも その日の午後には大きく掲示されていたのでした。

何というか、それは 一筆書きのよう。一発勝負でダイナミックに描かれており、その筆さばきに地元住民の(応援の)熱意のようなものが力強く体現されているのです。

大会翌日の〝ミニ祝賀会〟でも、会場を唯一飾るバックグラウンドとなっていました。

さまざまな立場での応援団の存在。

それらが見事に織(お)り合っての大成果だったと 改めて実感したところでした。

、

White Xmas

口(くち)は〇〇の元

こないだの夜、数日前から何ともいえない違和感があった 口腔内の右下の奥歯付近が急に痛み出し、我慢ならない状態になってしまいました。

何だか その部分の頬もむくんでおり、プチ瘤(こぶ)取りじいさん状態に。

ただ時間も時間だけに いかんともし難く、取りあえず市販の鎮痛剤を飲み そのまま一夜を凌(しの)ぎ、翌日はたまたま歯科医の予約日だったことから 事情を話してそこも診てもらうこととなりました。

歯科医「あ~腫(は)れた後がありますね。」

ワタシ「痛かったんですよ。ここんとこ寝不足だったんで、それが影響したのかなぁ…」

歯科医「でもクラノさん、痛かったのは歯じゃなくて「歯ぐき」ですよ。」

ワタシ「え?」

歯科医「今回 腫れたのは、奥歯のそのまた奥にある「歯ぐき」。こりゃ歯周病の前兆ですナ。」

歯科医によると、私の右奥歯の最奥部は(私は忘れてますが)かなり以前に抜歯してあるとのこと。で、その抜歯後が凹(くぼ)みになっていて そこが「歯周ポケット」と化しており、そこに雑菌などが溜まり易くなっていたこと等から初期の歯周病が発生し、そこに寝不足などの生活不安定が乗じて「痛み」となって出たようなのです。

今回の私の場合は ややレアケースではあったようですが、いずれにしても 痛みの元は「歯ぐき」でした。

歯周病が身体のさまざまな部位に悪影響を及ぼすことは既に知られているところであり、私も意識してはいましたが、このような形で〝具体例〟が自分の身体(口腔)に現れるとは…自分の不摂生を戒(いまし)めると同時に、改めて 歯周病の怖さを再認識しました。

診察台で口を開ける私に歯科医さんは「クラノさん、これを契機に「口腔衛生」を見直してください。あなたは仕事柄、忙しさにかまけて歯磨きはチャッチャで済ませているでしょうけど それが先ずいけない。キチンと丁寧に歯磨きを励行することで口腔衛生を保つことができるのです。」

さらに「たかが歯磨きと侮(あなど)っていけません。歯周病は〝万病の元〟でもあるのですから。」と真顔で指南してくださいました。

歯磨きをはじめとする口腔ケアは これまではムシ歯予防の手段とされていましたが、最近では ムシ歯予防に加えて「歯周病」の予防手段としても奨励されています。で。その「歯周病」は 歯ぐきの炎症やムシ歯の原因になるだけではなく、全身的な慢性疾患の原因となることも知られてきています。

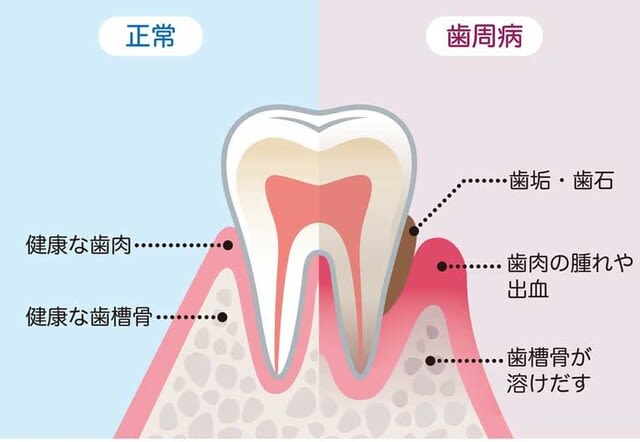

「歯周病」は それを一言で表すと「細菌の感染が引き起こす 歯の周りの炎症性疾患」だそうです。

例えば 歯磨きを忘れて寝てしまったとき、朝起きた時に口の中に残るネバネバした感触…これが 口腔内に居る「細菌」の集団だそうです。

口腔内には 約300~500種類もの細菌が「住んでいる」そうで、その細菌群は 口腔内に残る食物残渣(しょくもつざんさ)や糖分をエサに増殖し、やがてそれは歯根にこびり付く「歯垢(プラーク)」となります。

この歯垢には 1㎎中に10億個もの細菌が住んでいるといわれており、これが歯周病やむし歯の原因となるそうです。

歯垢は固くなると「歯石」となり、それが歯と歯ぐきの境目に割り込んで「歯周ポケット」を生じさせ、それが歯の土台でもある歯ぐきを退行させ やがて歯を支えている骨(歯槽骨)を溶かし、最終的には歯そのものを奪うことになってしまいます。

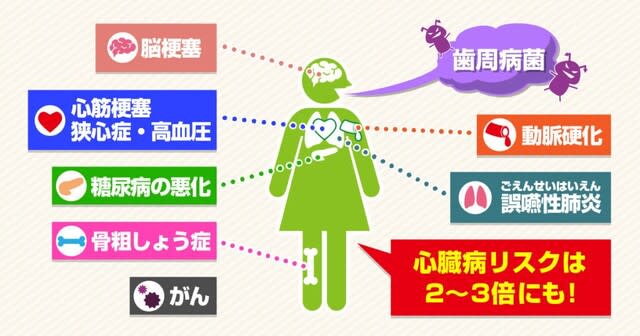

で さらに恐ろしいのが「歯周病」が、人の全身の健康(全身疾患)・もっといえば生命にまで悪影響を及ぼす原因にもなっていることでしょう。

歯周病の元となっている「歯周病菌」は、さまざまなキッカケにより 血管から全身へと入りこんだり、口腔から気管を通って肺に炎症を起こすことがあるそうです。

▼糖尿病

重度の歯周病により生じた物質やサイトカイン(細胞から分泌される悪性のタンパク質)が血管から全身を巡り、糖の代謝(インスリンの作用)を妨げ 糖尿病の誘発や悪化を招く

▼気管支炎・肺炎

食物残渣や唾液に混じった歯周病菌やサイトカインが、気管支や肺の粘膜で炎症を起こす

▼心臓疾患

歯周病菌が血管を通じて心臓へ入り込み、心臓の弁や内膜などで炎症を起こしたり 心臓に酸素や栄養を送る血管にこびりついてアテローム(脂肪状の塊)を作り 血管を狭くする

▼脳卒中・狭心症・心筋梗塞

歯周病菌が血管に入り込んで全身を巡り 血管の内壁に固着し、アテロームを作って血管を狭くしたり 血管そのものを傷つけて動脈硬化を進行させる

さらに最近では、歯周病は 認知症の要因にもなっていることが判ってきているそうなのです。

ヒトは、生きるために 口からさまざまな飲食物を摂取し、それを糧(かて)に生命を維持しているところですが、反面、口腔衛生を怠(おこた)ることで かえって寿命を縮めることになるとは…それ(疾病)を未然に防ぐためにも「たかが歯磨き されど歯磨き」の意識で 歯磨き作業にシッカリと臨まなければなりません。

そんな厳しい状況を改めて聞くと 歯ブラシを持つ手にもつい力が入ってしまうところですが、件(くだん)の歯科医さん「かといって、力いっぱいガシガシ(歯を)磨くのは逆効果です。」とたしなめてくださいます。

「歯ブラシに力を入れ過ぎると 肝心の歯ブラシの穂先が歯と歯ぐきの間に入り込めず、歯垢の除去=周病予防につながらないのです。あくまで優しく バイブレーターのように小刻みに歯ブラシを動かすことをお勧めします。」とのことでありました。

歯科医さんのおっしゃるとおり、忙しさを言い訳に歯磨き行為を疎(おろそ)かにすることは〝天に唾する〟が如く、いずれ自分が重大疾患に陥る要因を自らつくりあげることにもつながることから、これからは できる限り丁寧に歯磨きしなければ と自戒したところです。

ところで、診察を終えた後 件の歯科医さん「〝口は万病の元〟であることを分かってくださったと思います。もっとも クラノさんの場合、職業柄「口は災いの元」であることもお忘れなく。」と、笑って私を送り出してくださったのでした。

信州新町地区のAIオンデマンド交通を視察

公立の小中学生8.8%に発達障害の可能性…かつての「障害」が障害でなくなりつつある

さきの新聞(12/14付 信濃毎日新聞)で『公立の小中学生8.8%に「発達障害」の可能性』の記事が載り、現代社会の実態を見た感がしました。

記事によると、文部科学省の調査で 通常学級に通う公立小中学校の児童生徒の8,8%に何らかの発達障害の可能性があることが明らかになったとのこと。これは 10年前の前回調査から2,3ポイント上昇、35人学級なら1クラスに約3人が読み書き計算や対人関係などに困難があるとみられるそうです。

このうち 約7割が、各学校で特別な教育的支援が必要と判断されていませんでした。

この調査結果に際し 所管の文科省は「特別支援教育の知識がある教員が少なく、適切な支援ができていない可能性がある」としているとのことです。

この調査は、今年の年初に 全国の公立小中高校の通常学級に在籍する子ども約9万人を抽出し、学級担任らが 子どもの発達障害を診断するチェックシートに回答したものです(回収率84,6%)。

皆と同じように学校生活を送るものの 学習面や行動面に著しい困難を示す子どもへの支援を検討するため▽学習障害(LD)▽注意欠陥多動性障害(ADHD)▽高機能自閉症 の3つについて評価したとのことです(医師の診断や 専門家チームの判断によるものではないとのこと)。

で、この3つのうち いずれかに該当する小中学生が8,8%に上(のぼ)りました。

質問項目などが異なるため単純比較はできないものの、初調査の2002年(6,3%)と 前回調査の12年(6,5%)より比率が上がっていることが判ります。

一方で文科省は「保護者や教員の間で発達障害そのものへの理解が深まり、以前は『落ち着きがない子』と見過ごしてきたようなケースを発達障害として認知するようになったことも一因」と分析しています。

調査に関わった有識者会議座長の東洋大 宮崎名誉教授(全国特別支援教育推進連盟理事長)は「学校全体で支援の取り組みを進める必要があるが、校内委員会等の(校内での)検討機関の設置がなされていなかったり(委員会が)形骸化している学校が多い現状がある。また 外部に教員が(支援を)相談しやすい体制づくりも必要だ」としています。

この、発達障がい児童増加傾向には 特別支援教育に精通した教員が不足している実態があること、また、学校長の7割以上が 特別支援教育に携わった経験がないまま学校運営を担っていることから、学校長自体が発達障がい支援に疎(うと)く そのために支援体制が進まないままでいる学校も少なからずあることが、支援の遅れにつながっているとも申せます。

このため文科省は、今年3月に 都道府県教委などへ、新規採用教員が10年以内に特別支援学級の担任などを複数年経験し 管理職登用の際にも経験を考慮するよう求めたとされていました。

今回の調査結果から、全国に発達障害の可能性がある小中学生は約80万人と推定され、その数字は今後も増え続けるだろうといわれています。

この 発達障害について、国や自治体をはじめ関係機関が抜本的な取り組みを強めることが求められている と記事は結んでいました。

この記事に触れ 私は、小中高校における発達障がいの増加を憂える一方、いずれ社会において 障がい者は、決して特別な存在では無いと認識を改める(≒広げる)時期が来るのではないかと思いました。

ハッキリ言って 今は、障がい者は「特別な存在」であり その支援のためには特別な施設や部屋(学校で言えば特別支援学級)を設けて、いわば〝別枠〟で支援(という名の管理)を行なっています。

しかしそれは いわば支援する側の都合によって設(しつら)えられた制度やシステムであり、決して当事者さんらのためになるものとは限らないものでありましょう。

ただ現有、障がい者さんを いわゆる通常社会に放り込むことには無理があることから、ある程度の特別な社会環境を整備することは必要ではありますが、せめて、せめて関係者の心情に、障がい者さんらを〝別の者〟と思わず 等しく人として向き合い、同じ社会を構成する一員として共生してゆこうとの意識を醸成させるべきと思うところです。

折しも 国連においては『障害者の権利に関する条約』が施行され、わが国における障がい者支援(教育)について〝ダメ出し〟された経過もあることから、それらも踏まえ、かかる発達障がい支援についても再考すべき時期にきているのかもしれません。

学校などの教育現場においては、クラス内の いわゆる統制の面で(発達障がい児との)共生が難しい面があるのかもしれませんが、この際は いわば垣根を取り除いた中で教育環境の向上を図る…そんな新たな意識が現場には求められていると思います。

また やや課題の類(たぐい)は異なるものの、社会における障がい者さんらに向ける眼差(まなざ)しについても、何も特別な存在と思わず 対等公平に向き合うべきと改めて思いをいたしたところでありました。

体育館を活用したまちづくりプロジェクト 第6回ミーティング

この日(21日)、「体育館を活用したまちづくりプロジェクト(以下/グループ)」の第6回ミーティングが行なわれ 参加させていただきました。

この活動については従前からも触れているところですが、長野市が 市内にある勤労者福祉施設「中部勤労青少年ホーム」にある体育館の廃止を(唐突な形で)打ち出したことに反対する利用者グループの施設存続活動に端を発し、やがて それは単なる(施設存続の)狭義な活動から、市内にある既存の体育館を柔軟かつ多様に活用することで さまざまな面で市民生活をより豊かにできるのではないか、との「提案型」の市民活動に〝成長〟を遂げ、現在も不定期にミーティングを重ねて意見交換を継続しているものです。

去る11月21日には、市長に対し 中部勤労者青少年ホーム体育館の存続と「体育館を活用したまちづくり」についての要望書を提出し、グループの いわばポジティブな意見を述べる機会となりました。

それまで長野市は「10年以内に公共施設の2割を削減すべき」との総務省のご託宣に盲従する形で「公共施設マネジメント(施設管理(≒廃止)計画)」をブチ上げ、いわば一方的に(施設廃止を)進めようとしており「中部勤労青少年ホーム体育館」も その〝廃止ターゲット〟の一つでありました。

この(市の)動きに対し 利用者の方は戸惑いと反発を覚え、直ちに同体育館の存続を求めるための行動を興(おこ)したのでしたが、こちらのグループは 単なる陳情団では無く、実にクレバー(賢者)でありました。活動のスタートこそ 施設存続の活動でしたが、そのための議論を進めるうちに 長野市に設置されている体育館の全体(像)について考えることとなりました。

すなわち、これまで長野市が一律に また縦割り行政のままに所管ごとに進めようとしていた〝廃止ありき〟の議論に疑問を唱え、そのうえで 各施設については、(廃止ありきではなく)それぞれの利用頻度や市民ニーズを踏まえ、活用できるもの(施設)は活用し そのこと(活用)により、市民の健康寿命延伸やコミュニティの醸成に資するべきと〝前向き議論〟を行なうようになってきたのです。

すなわち「市内の体育館は 単に(維持費等で)市民負担を強いる〝お荷物施設〟では無く、逆に それを活用することで、市民生活をより向上させるための財産となり得る」というものです。

この〝ポジティブ思考〟に共鳴した 私たち支援議員は、現下の「一方的議論」の温床ともなっている〝行政の縦割りの壁〟を(イイ意味で)除去すべく、その施設を所管する部署のみならず「公共施設マネジメント」全体を所管する総務部をはじめ 横断的に理事者(職員)に声をかけ、市民⇔所管を超えた職員⇔議員 とが 同じテーブルに就いて意見交換を行なう機会を創出し、その場では さまざまな視点から意見交換を行なうことができました。

そして これらの経過を経て「情報共有」が為(な)され、それまで一方的かつ頑(かたく)なであった市も柔軟発想に転換、さき(11/21)の市長要望の場で市長の口(くち)からも 先ずは中部勤労者福祉センター体育館の存続が表明され、そのうえで市内の体育館を活用してのまちづくりについて建設的な意見交換が交わされることとなったところです。

この「体育館を活用したまちづくりプロジェクト」の活動は、何も体育館に止(とど)まらず 全ての公共施設の活用に当てはまることと思います。

そもそも 行政が施設等の管理運営計画をもって建造(設置)した公共施設(公共物)は、十分に活用され いわば実効ある減価償却を終えたうえで存廃を議論すべきものであり、それが 単に年月が過ぎて古くなったから廃止という論理は、公金を支弁して造ったものの始末としては あまりにも安易で短絡的ではないか。

今回の このグループの活動は、かかる 安易ともいえる行政姿勢を正(ただ)す〝一矢〟ともなり、もしかしたら なし崩し的に進められることになったかもしれない「長野市公共施設マネジメント」に イイ意味でエンジンブレーキをかける大きな成果を生み出すこととなりました。

グループは今後も、市の動向を注視し 場面・局面に応じて意見交換し「提案」を行なってゆくことで一致しました。

市民の純粋な活動が「山を動かす」こととなりました。

今後の行政との向き合い方のお手本ともなった〝まちづくりプロジェクト〟私の立場でも これからも「伴走型」として支援してまいります。