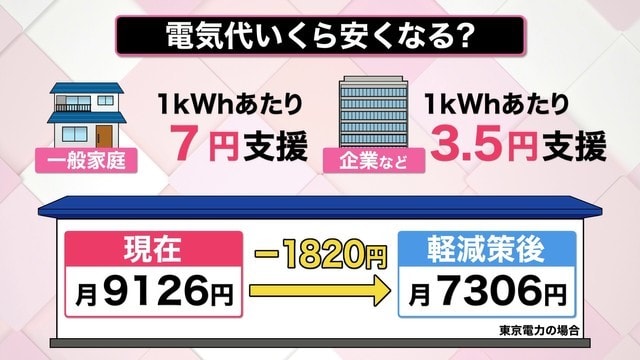

この冬に予定される「家計の電気代負担軽減策」についての「違和感」を感じられる方がいます。

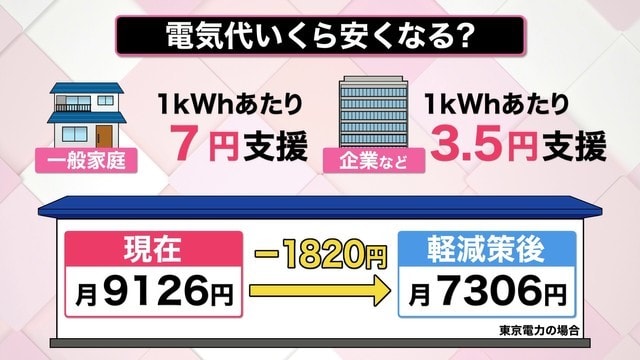

これは 政府による経済対策の一環で、今後予定される「電気料金の値上げ」に際し、国(政府)が 値上げ分の相当額を補助し、その詳細を電力料金の明細書「燃料費調整額」の欄に(値下げ分を)表示しようとするものです。

政府はその値下げ分に相当する補助金を、電力会社に支給するとのことです。

これは、輸入燃料費の変動に合わせて電力会社が電気料金を調整(家計負担に転嫁)する「燃料調整制度」に基づき、昨今の(輸入燃料費)の高騰に伴い(電力小売り額の)値上げが家計に悪影響を与えないよう支援(電力会社に補助)するものです。

輸入燃料費増加分の転嫁は、電力会社が経産省に申請して認可を得た電力料金の1.5倍が その上限と定められていますが、既に 電力大手10社の全てで、家計向け電気料金が上限に達していることから、このままゆけば 電力会社の収益圧迫を受容し続けるか、それを回避するために電気料金の値上げに踏み切るかの苦しい選択を迫られてきています。

この状況に際し 政府の担当相(経済産業相)は、家計の電気料金が来春に2~3割の値上げが予想されることから、来年早々に その負担増を抑える考えを示したとのことです。

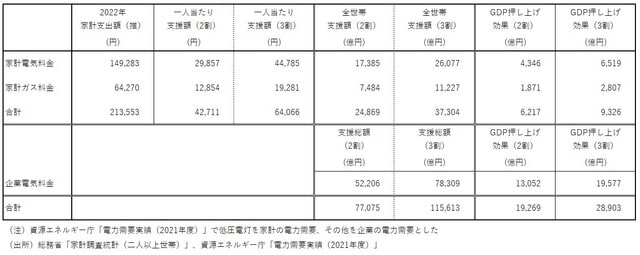

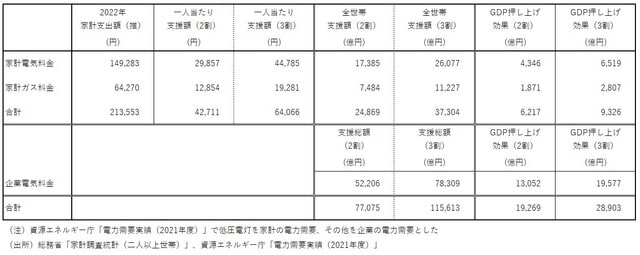

経済研究所によると、政府が電力会社への補助金を通じて家計の電気料金を3割押し下げ それを1年間続けると、家計が支払う電気料金は この政策がない場合と比べて平均で4万4,785円下がる計算となり、全世帯で年間2兆6,077億円の負担軽減=財政支出の増加額となる とのこと。

さらに政府は「ガス料金」についても同様の家計負担軽減措置(=ガス会社への支援)を検討しており、それに伴う1年間の家計負担の軽減額は 平均で1万9,281円、全世帯で年間1兆1,227億円となり、電気とガスを合計すると 政府の支援策総額は1年間で3兆7,303億円となるとのことです。

この経済研究所はさらに、こうした支援策が実施されると (支援策が)実施されない場合と比べて家計の所得は増加し それが消費刺激効果を生むことが期待されると述べています。

過去の定額給付金の経験では、一時的な所得増加は「貯蓄」に回る比率が高く 消費に回るのは所得増加分の1/4程度であり、これを踏まえてGDP押し上げ効果を計算すると 家計の電気料金支援で 役6,500億円・ガス料金支援も含めると 約9,300億円となり、年間GDPの押し上げ効果は0.17%になるとのことです。

他方 政府は、家計だけでなく企業の電気料金の負担も軽減する考えとのこと。

これ(企業向け支援)については、電力販売のうち企業向けは7割を占めることから 政府の財政支出は7.8兆円に及ぶ計算にもなるとのことです。

この、電気・ガスの支援対策について 総論については理解するものの「めざすべき方向が違うのではないか。」という方がおられます。

すなわち、こと 電気・ガスなどの〝生活エネルギー〟については、社会全体が でき得る限り節減に努めるべき事項ではないだろうか。

それを、単純に(電気・ガス料金の)引き下げを行なうだけでは、消費者(利用者)は 支援によって〝浮いた〟電気を いわば野放図に使用することになりはしないか。

で あるとするならば、例えば 積極的に節電を行った人や世帯に対し付加的に補助するなど、実際に(節電に)汗をかいた人にこそ支援することで 節電の連鎖が広がり、結果 全体としてエネルギー消費の低減につながるのではないかという考え方です。

また一方で、今回導入される電気・ガスの支援策も 既に行なわれているガソリンの(元請け企業への)支援についても、家計の所得水準や企業の経営環境に関わらず 一律での支援を行う仕組みとなることから、これでは 電気・ガス料金の値上げによってほぼ打撃を受けない高額所得者や経営環境が良い企業も政府の恩恵(支援)を受けることになってしま、真に困っている人や世帯・企業へ十分な支援につながりにくいという評価もあります。

ここへきて矢継ぎ早に行なわれる経済支援。

バラマキ的な一時凌ぎ策に終始しないよう、真に困っている人たちの救済につながることを期待するばかりです。

ラジオのコラムで、コメンテーターとして出演した臨床心理学教授(A教授)が「引きこもり生活を送る人は「日の光」を浴びることが重要」との話しをされ、耳目を引きました。

現在、わが国には60万人を越える人が「引きこもり生活」を送ることになってしまっているそうです。

このこと(引きこもり)は、おそらく本人が望んで至った経過ではないと思います。

いち市民として社会の中で生活を送るうちに、ふとしたキッカケで社会と隔世することになってしまい それ以降は時計の針だけが進む毎日になってしまった。

本人やご家族や周囲の関係者のいずれもが、いわゆる普通の社会生活を送ることが望ましいことは百も承知の中、その一歩が踏み出せないままにいることは、忸怩(じくじ)たる思いの最たるものと拝察するところです。

ラジオの声でA教授は「引きこもり生活が長期に亘っている中、せめて一日に1回でも「太陽光を浴びる」ことを行なってほしいのです。」と語りかけていました。

それによると、引きこもりによる運動不足・太陽光を浴びない生活・他人との会話のない暮らしが続くと「セロトニン」という神経伝達物質(脳内物質)を減らしてしまうことになってしまうそうです。

「セロトニン」は 脳内にあるセロトニン神経から分泌され、私たちの精神状態を健やかに保つという大切な役割を果たしているとのこと。「セロトニン」が脳内に多く存在していれば、私たちはストレスにも動じることなく 健やかな社会生活を送ることができるそうです。たとえイヤなことがあっても気分転換できたり 失敗しても再びチャレンジを繰り返せる…さまざまな面で ストレスに負けない(くじけない)生活を送れるのは「セロトニン」の効果といえるとのことです。

この「セロトニン」を分泌するセニトロン神経は、太陽の光を浴び 適度な運動をし、そして周囲の人との触れ合いによって活性化されていきます。しかし、引きこもり生活が続き 孤独な状態で家の中にじっとしていると、セロトニン神経は次第に弱っていき セロトニンの分泌量が減って〝ストレスに弱い脳〟になってしまいます(これは「引きこもり問題」だけではなく、コロナ禍に伴う〝コロナうつ〟などのメンタルヘルス問題の原因にも挙げられています)。

で…「引きこもり」と「セニトロン」は、いわばマイナスの相関関係にあるそうです。

引きこもる→室内に居続け日光を浴びない→セロトニンがさらに欠乏する→朝の目覚めが悪くなり、イヤなことがあっても気分転換をしにくくなる→引きこもり生活がさらに続く…との〝負のスパイラル〟に陥ってしまう。

そんな状況下で「せめて」としてA教授が勧めるのが「一日1回、日光を浴びましょう」とのことです。

人と会わなくてもイイ、運動しなくてもイイ、せめて日中に一日1回でいいからカーテンを開けて 日(陽)の光を浴びて「セロトニン」を分泌してほしい、と訴えておられました。

がしかし、それを聞いた私は「それ(日中にカーテンを開けること)がイチバン難しいんじゃないか?」と思い 反駁(はんばく)しかけたものでした。

引きこもっている家族の居る部屋に日中に入り、カーテンを開けたりすれば「余計なことすんな!」と逆ギレされるんじゃないかと思ってしまいました。

すると、私の気持ち(疑問)を見透かしたようにA教授も「引きこもりの部屋のカーテンを開ける行為は できそうで出来ないものです。家族の方におかれても 突然に部屋に乗り込んで「シャーッ」とばかりに(カーテンを)開けるのではなく、(引きこもり家族に)寄り添う中で 段階的に開けられるよう努めてみてください。」と優しく説いておられたのでした。

・・・・・・。

このラジオコラムに接したときに私は、ジャンルや視点は全く違うものの「日(≒光)を当てる…当てない」という面で 福祉事業に思いが至ったところです。

前掲の「引きこもりの人に日の光を」については、家族や周囲がこの人を前向きに誘導しようと努め、その手段の一つとして日の光を浴びさせようとしているものです。

ところが逆に、対象者に敢えて光を当てさせず いわば室内に留め置くを旨とする事業もありはしまいか。

例えば 障がい者福祉(支援)。

本来であれば、障がい者に光を当て できれば外に出て社会参画させるべき(周囲が)努力すべきところ、敢えて障がい者には光を当てないよう…施設内に留め置き現状維持を旨として時間を過ごさせる対応、これは前掲の「当事者に光を!」とは全く逆行した考え方だと思います。

(この場合の「光」とは 物理的な「日光」というニュアンスではなく、周囲が積極的に見守ったり 脚光を当てるといった意味の「光」です)

「引きこもり」に端を発した「当事者に光を当てるか当てないか」の議論の通底には「真に相手のためになることを考えて行動しているか否か」が〝分かれ目〟としてあると思います。

家族や当事者を思いやり、いずれは社会で共生できるように計らってあげたい。

そう思えるか思えないかで、支援する側の深層心理までも読み解けるとも思うところです。

11月に入りました。これから、長野市のみならず国及び地方自治体では、来年度(令和5年度)に向けた予算編成の作業に入っていきます。私が所属する会派においても、今月中旬、市長に対し令和5年度予算・施策に対する要望書を手交する予定で、現在、そのための議論を行っているところです。

予算編成はもとより、議会及び議員は様々な視座から行政側と議論を行いますが、さすがに、各職員は行政のプロであり、そのプロと議論するには私たちもそれ相応に理解を深め、知識を積み上げ、議論を深めていかなければなりません、そうした中、地方自治体の財政運営と議会の役割等について、同志社大学の新川達郎名誉教授の論説に接しました。大変参考になりましたので、ご紹介します。

<財政運営と財政民主主義>

現代社会においては地方自治体も一つの経済主体である。地方自治体の活動は収入と支出によって行われており、収支のバランスをとった運営が求められている。これを一般的には財政運営と呼んでいる。

収入については徴税という強制力のある財源があり、支出については住民の福祉の向上を目的とし、公平公正にお金を使うことになっている。つまり、財政民主主義ということ。

地方自治体の財政民主主義の基本にあるのは、予算制度であり、予算というと予算編成に専ら関心が向きそうであるが、予算制度は、予算編成、予算執行そして決算という一連の財政運営を指すものである。

住民の代表機関である議会は、毎会計年度の事業開始の前にあらかじめ予算を議決しなければならず、当該年度に入ると執行機関はその予算を適正に執行し、その翌年度には執行後の予算について決算を調製し、議会の議決を得る。

自治体議会の地方財政に関し、次年度予算編成に関する審議に関心が集まりやすく、重視されることは当然だが、毎年度の予算編成(計画)は、前年予算の決算(監視評価、修正行動)によって修正あるいは立案されるのであって、議会は決算(評価)を踏まえて、予算(政策形成)審議を行うのである。

<議会として持つべき能力>

議会は、財政運営における政策方針の全体像のみならず、個々の政策・施策・事業の財務についても理解し、事前と事後に政策評価をすることができる能力を持つ必要がある。

議会とその議員は、政策財務の基礎知識、予算と決算の基礎知識を持った上で、決算議案や予算議案のみならず、そこに含まれる政策・施策・事業のそれぞれの政策財務について審議し決定する能力を持たなければならないのである。

<政策の観点から財務を審議する議会>

①政策課題が的確にとらえられているかが問題であり、住民ニーズやその意向の把握が必要となる。予算制度における住民の視点の反映は議会の審議の要点である。

②政策案の妥当性や合理性の審議が必要。政策提案は執行機関からも議会からも可能であり、時には住民提案も考えられる。その際に、提案がその目的を達成することができるものであって、実現可能性があり、必要な財源資金を調達できるかどうかを議会として評価し判断する必要がある。

③政策・施策・事業の実施状況を適切に監視すること。実施過程が適時的確に進捗しているかどうか、とりわけ予算執行状況は、その成果に直結することから、監査委員のみならず議会による監視体制が整えられなければならない。

④政策評価の観点からの審議機能。とりわけ決算過程においては、会計上の適正だけではなく、政策の成果の観点からの評価が求められ、それが次の政策形成に向けての出発点の役割を果たす。

従来軽視されてきた決算や監視の機能を重視し、それを踏まえた政策提言をし、議会と議員が、そうした視点を持って政策財務に取り組む必要がある。

<政策的な財政運営への転換>

地方自治体の財政運営は、これまで一般的に言われてきた「入るを量りて出ずるを制する」という考え方に対して、「出ずるを量りて入るを制する」という視点も重視されるようになってきた。

これまでの発想は、保守的な財源金庫番主義的運営であり、財源中心の財政運営の傾向が強かった。他方、現在、必要とされる支出額を考えて財源を確保するという政策的な財政運営への転換が求められるようになっている。

それは収支の均衡や健全財政の原則を否定するのではなく、「選択と集中」という標語に示されるように、政策意図を明確にした財政運営が求められる。

しかしながら、今日の低成長と財源制約が厳しくなった時代においてこそ、政策的な観点からの地方自治の展開が求められ、それに対応した財政運営が必要。

政策財務はそのためのカギになる観点であり、地方自治を担う自治体議会の中枢的な役割の一つである。そうした観点から政策・施策・事業を監視・評価し、その成果を踏まえて政策提案や審議を行い、議決をしていくことにある。

<自治体議員が備えなければならない能力>

このような議会の権能を果たしていくためには、政策財務に関する知識や運用能力を、自治体議員が備えていかなければならない。政策、計画、事業とその財務を一体的に理解すること、執行監視や成果評価を行い、費用便益を明らかにし、金銭収支の適正を確保し、財源資金の調達と支出の合理性を追求することは、これからの自治体議員にとって必須ということになる。

政策・施策・事業のいずれのレベルにおいても、

①政策問題ないし政策課題の探索ないしは発見が前提となる。

②その政策問題について政策課題として俎上(そじょう)に載せることができるかどうかの判断、いわば政策的に対応できる問題かどうかを判断しなければならない。

③政策的対応ができるとして、その目的達成のための最も合理的な遂行手段(政策手段)を提案できなければならない。

④良い政策提案も、その実現可能性、それに必要な財源資金をはじめとして資源調達が可能か、実施の環境条件が整っているのかを判断しなければならない。

⑤政策の選択や決定を合理的に行わなければならない。

⑥その政策の実施を監視する必要がある。

⑦最後に、その政策の評価を行うこと。

地方自治体が経済主体として政策に、いかにかかわるかというマクロな観点から、個別の政策経費における合理的な資金収支の構成まで、求められている政策財務の知識や技術の範囲は広い。

自治体議員としての政策財務の知識、技法、その運用の習熟には、様々な「議員力」の向上の方策が必要となる。財務会計の基礎知識のみならず、政策財務を議員が作動させる個々の能力の向上、組織や仕組みの理解などの力を養わなければならない。

以上、ご紹介するとともに、私自身、常に留意しながら取り組みを進めたいと思います。

昨日に続いて、地元安茂里の話題。初冬の風物詩となっている安茂里のイルミネーションが安茂里支所駐車場広場に灯りました。 10月21日に点灯式が...

10月30日、地元安茂里の一大イベント「アモーレフェスタ」が催されました。コロナ禍で昨年は規模を縮小し復活開催、今年も安茂里支所駐車場を利用...

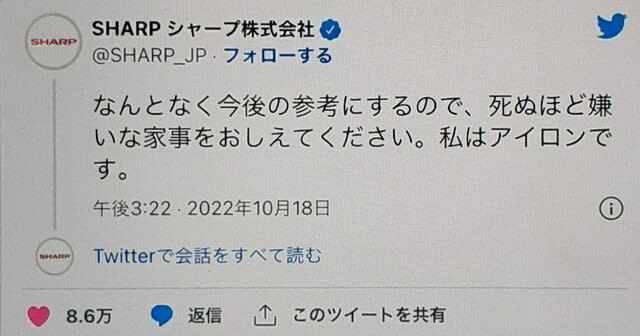

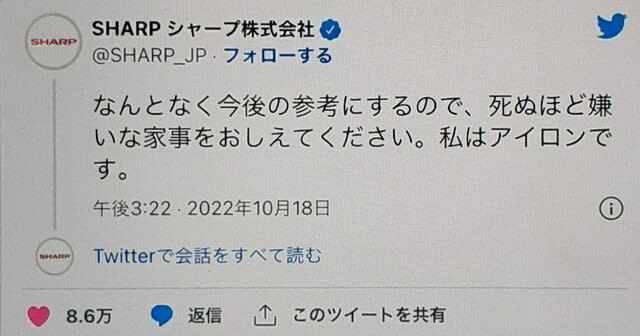

家電大手のシャープが、ツイッターを通じて「死ぬほど嫌いな家事をおしえて」と投稿したところ、何と1万以上のリツィートが寄せられたことが報じられ、耳目を集めると同時に「家事」というものが いかに面倒で難儀であるかが再認識されました。

報道によると、シャープの家電担当職員(女性)が、ふとした思いから 自社のツイッターに「死ぬほど嫌いな家事を教えてください」と投稿しました。

このこと(行為)は、企業が行なうアンケートのように堅苦しいものではなく 主に家庭で家事を担う(担わされる)同じ女性として〝共感〟を得たいとの思い、また 反応を今後の参考にしたいとして投稿したようです。

ちなみに この女性社員が「死ぬほど嫌いな家事」は、アイロンがけ だそうです。

この何気ないツィートは、シャープのフォロワー83万人の対し発信されましたが、たちまちアンケート調査さながらの様々な意見が寄せられ、実に8万5千人以上の「いいね!」が付けられるほどの話題となったそうです。ている(10月27日時点)。

すると…風呂の掃除・排水口の掃除・掛け布団のカバー掛け・グラタンを食べたあとの皿洗い・整理整頓・片付け・黒光りする虫退治・献立を考えること・弁当箱を洗うこと・洗濯物の取り込み・洗濯物の収納・草取り・庭木の剪定・食器洗い・床拭き・トイレ掃除・水筒洗い・ごみをまとめること・鏡の水垢掃除・食洗機で洗った食器に残る水をとる作業・などなど、具体的な家事が「死ぬほど嫌いな家事」として集まったそうです。

その〝グチ〟に対し、上手に排水口を掃除する方法や 布団カバーのかけ方・鏡についた水垢の落とし方など、様々なコツを教える人も登場、悩みがある人と悩みに応える人が一堂に会する あたかも相談イベントのような盛り上がりとなる展開にもなったそうです。

これを受けて シャープ社は「1万以上の〝死ぬほど嫌い〟が集まった」と受け止め、今後は これらの「嫌い」を減らしていこう!と、他社にも呼びかけたのことでした。

今回寄せられた〝グチ〟は、メーカーや調査会社が行う 堅苦しい「ヒアリング」より本音に近いと推測(評価)され、結びにシャープ社は「積極的に企画書および会議にお使いください。他の会社の方も良かったらどうぞ。」とも投稿し、これを〝社会全体の問題〟として提起したことが伝えられていました。

「家事」は〝究極のボランティア〟とも申せ、家庭生活の根幹を成す作業を 無償で行なう「必須作業」です。

その内容は多岐に亘っており、そのことを一手に担う家人の日々のご労苦はいかばかりかと拝察されるところです。

で、ここへきて問題視されているのが「家事は女衆(おんなしょ)がするのが当たり前」という旧来からの風潮であり、この考えを改めることこそが、専ら家事を担う(担わされる)家人の負担軽減につながると思うのです。

今回のシャープの何気ないツイートは、いみじくも現下の社会構図を浮き彫りにしたと同時に、家庭においても「共助の精神」で家事にあたるべきことを再認識したところでした。

ちなみに 専業主婦業を給与に換算すると、実に年収1,300万円にも匹敵するとの試算が出されています。

こんな数字をみても、家事の大変さが再認識させられるところですね。

「五輪」に関連する、しかし資質の全く異なる2人の方の口から発せられた言葉を見聞し、その「〝発言〟と〝失言〟との違い」について考えさせられました。

まず「発言」について。

さきに現役を引退した 女子スピードスケートの小平奈緒さんが、自身の引退会見で「まっとうな意見」を述べ 改めて注目されることとなりました。

小平さんは会見の中で、札幌市が招致を進める冬季五輪について「(JOCから)シンボルアスリートとして札幌(五輪)招致に協力してほしいという要望もありますが、スポーツの純粋な楽しさをもう一度 私自身も考えてみたいなというところがあります。(だから)今は札幌五輪のことに関しては、いったん置いておいているところです。」と述べ、招致活動への参加要請を(実質)拒否したことを明らかにしたことが報じられました。

さらに彼女は「五輪(というもの)は、スポーツを〝やる人たち〟にとっても それを〝支える人たち〟にとっても〝見る人たち〟にとっても「いいもの」であってほしいのです。それを(利害に)利用されたくないなっていう思いはあります。」

「(特に)「支えてくれる人たち」が 本当に真摯(しんし)にスポーツと向き合ってくれることをただただ願っています。」とも述べておられました。

この深層には、具体的には触れていないものの 東京五輪に関わる不正疑惑が次々と明らかになっていることに疑問を呈し、彼女自身が複雑な心境に置かれていることを示すものであり、そのうえで 彼女の持つ いわば哲学的な視点をもって、柔らかく しかし的確に述懐したものでありました。

ご案内のとおり さきの東京五輪招致・運営を巡る汚職事件では、大会組織委員会の元理事・高橋治之容疑者が 受託収賄容疑で4度も逮捕され、その関連で 物品の納品や企画に関わった関係者(経営者)が 贈賄容疑で次々と逮捕されており、おそらくは小平奈緒さんは そんな〝汚された五輪〟に心を痛め、その現状に対し 毅然とした態度をもって発言したものと推察されるところです。

この「小平発言」に対し、多くの人たち(国民)が反応していました。

「これがまっとうなオリンピック選手の意見じゃないですか?」

「彼女の こういう自分の考えを的確な表現で発言する、聡明なところが大好きです。」

「本当にこの人は、アスリートとしても「人」としても尊敬できる。関係者からおかしな圧力がなければ良いけれど(そういうものには屈しない人だとは思いますが)。」

「小平さんすごい!選手からこういう発信はなかなかできるもんじゃないと思うけど、発言してくれてありがとうって思います。」

多くの人たちが、小平奈緒さんの いわば勇気ある発言に対し共感し「よくぞ言ってくれた!」と、今風でいうと「スカッとした」と賞賛の声を寄せていました。

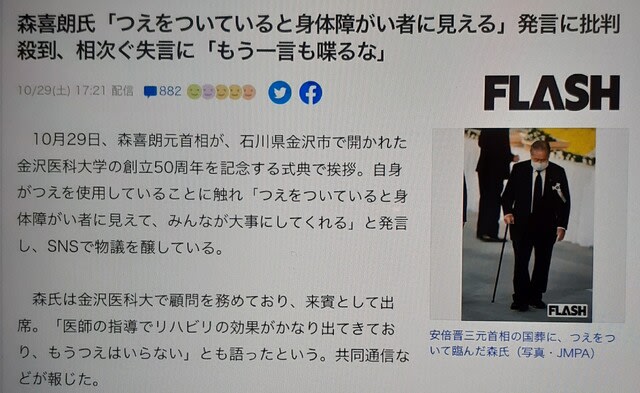

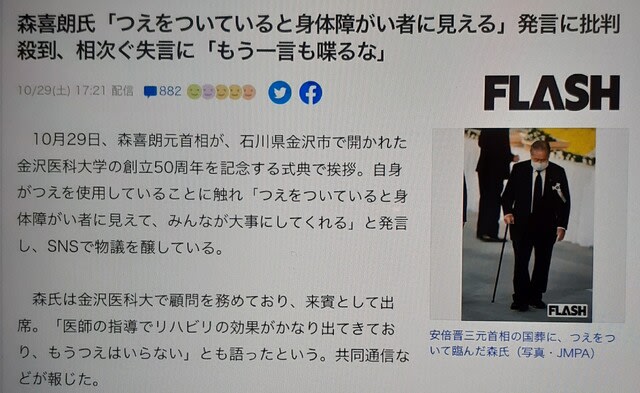

片や「失言」の場面。

日本の総理まで務めた森喜朗氏が、自身が顧問を務める医科大学の創立50周年記念式典の挨拶の中で 自身が「杖(つえ)」を使用していることに触れ「杖をついていると身体障害者に見えて、みんなが大事にしてくれる。」と発言し、これがSNSで物議を醸していることが報じられています。

氏は続けて「医師の指導でリハビリの効果がかなり出てきており、もう杖はいらない。」とも語ったとのことです。

これは、おそらくご本人は 無自覚のうちにしゃべったと思われるところですが、明確な障がい者差別発言です。

杖をつく高齢者を いわば普通の人⇔障がいがあって歩行困難の人を 普通でない人 に準(なぞら)えており、看過できるものではありません。

今や 障がい者と高齢者は いわば同族であり、何ら分け隔てするべきでない社会情勢(状況)であるのに(SDGsなどで顕著) 森氏はそんな社会常識は頭の中に微塵(みじん)も無い様子…私をしても「またか」と思わざるを得ない失言ぶりでありました。

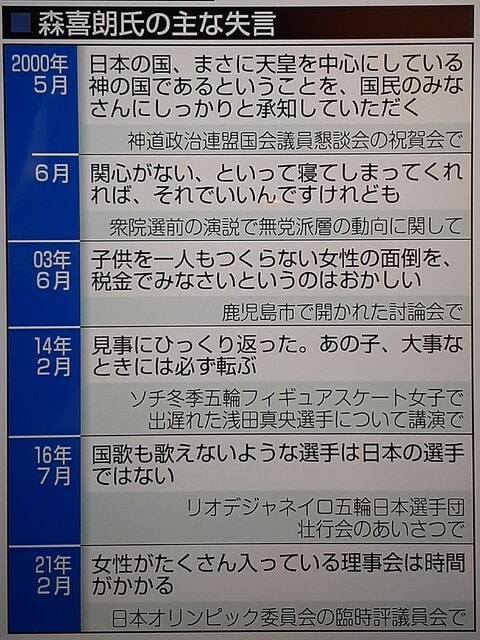

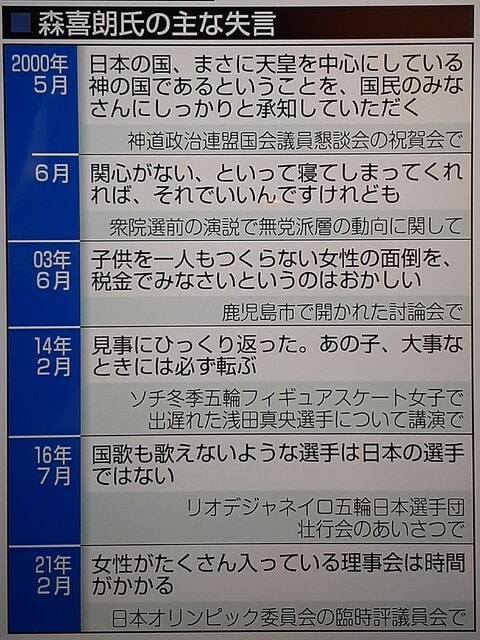

この〝またも失言〟について、紙面では「過去の失言の一覧表」まで登場する始末。

最も記憶に新しいところでは、氏が東京五輪・パラリンピック組織委員会の会長だったときに「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる。」などと発言し 辞任に追い込まれた件がありますが、その後の会合で氏は「女の人はよくしゃべると言っただけだ。本当の話をするので叱られる。」などと 反省皆無の態度を示し、ナントカの上塗りをしたものでした。

今回の森氏の発言が報じられると、やはりSNS上でさまざまな反応が。

「また森氏か…人が変わるのはなかなか難しい。特にこの人はもう無理、みんなうんざりしてる。」

「森喜朗さんって、思っていることを 何の思慮・配慮も無く口に出す人ですね。」

「この人はいつまで上席に居られるの?全ての組織から除名すべきではないの?」

極めつけは「もう一言も喋るな。」

・・・・・・。

「五輪」という共通の項に関連した二人。しかしながら その口から出る言葉の「質(しつ)」は、両極端というには余りあるほどに違い過ぎるものでありました。

片や、アスリートとして競技を突き詰めたうえで「五輪」というものを 真に「平和とスポーツの祭典」として見つめ直してほしいと一途に願う心を持つ人の発言⇔片や、政治の延長線上に「五輪」を据え その大義の上に立って(隠れて)権力を行使しようとする人種(の代表格)が発する発言…これほどまでに〝五輪に向き合う純度〟の違いに、私自身 何だかため息が出る思いがするところです。

事ほど左様に、社会においては様々な事業や事案があるところですが それらに向き合う中、その成果が大きく分かれてくるのが、その者が 本当に(真の意味での)目的達成のため努力しているかどうかではないかと思います。

それ(目的)が、事業(相手)のためなのか・名誉や立場のためなのか・金(かね)のためなのか…取り組む者の資質によって、結果は大きく違うものになる。

「五輪」を巡る二人の対照的な発言に触れ「向き合う姿勢によって大きく異なる内容」について思いをいたしたところでありました。

(長野市の「セントラルスクウェア」にある 長野五輪記念モニュメント)

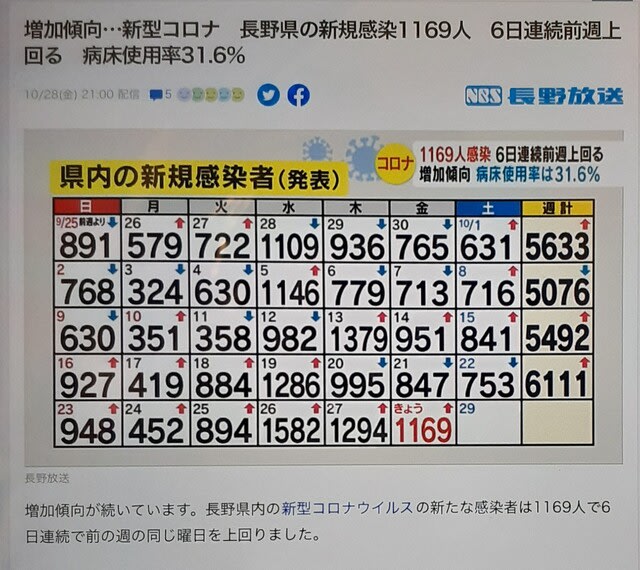

コロナ禍「第7波」が収まる傾向を見せ、それに伴い 陽性感染者の計測(カウント)方法も変更されるなど、ここのところ コロナの蔓延状況が改善の兆しを見せ始めているように思われていました。

それに伴い、インバウンドの再開を期して 外国人(観光客)の入国制限も緩和され、国内の観光地も再びの賑わいをみせつつあり、コロナ禍前とまではゆかないまでも 社会(経済活動)は改善の方向に向け舵を切っていると好印象に思っている(いた)ところです。

ところが、ここへきて またコロナ陽性感染者が増加傾向にあることが報じられ(報告され)、この冬に向けて安閑としていられないのではないかと懸念の意を強めるところです。

私の懸念をなぞるように、先日のニュース番組でも ここのところの(陽性感染者の)増加傾向について報道されており、このこと(懸念)は 全県に亘っての共通認識(問題意識)となっているようでありました。

長野市民である私が「あれ?」と思い始めたのは、10月に入ってからの〝週明け〟の各日です。

10月の初め、例えば3日(月)は陽性感染者20人と少ないものの、5日(水)には206人をカウントしています。

また、次週の10日(祝)は18人と少ないものの、13日(木)には215人を数えることに。

さらに次の週、17日(月)は43人に止(とど)まるも 19日(水)には213人が陽性感染者となっていました。

そして今週。24日(月)は26人と少ないものの、26日(水)には243人を数え、看過ならない事態となっています。

なお今週においては 27日(木)が207人・28日(金)が175人と、やや高止まり傾向にあるのが 何とも不気味に思えるところです。

この状況をもって「第8波が襲来!」と叫ぶのは やや早計ではあるかもしれませんが、こんな(感染者数)乱高下を続けるうちに、またも まとまった〝波〟と化すことを大いに憂慮する者の一人です。

週が進むうちに いきなりドン!と(感染者数が)増えるのは、学校や施設などでの集団感染があるのではないかと思っているところですが、それとて 計ったように毎週 々 グラフが急に高まるのもでき過ぎた話しではないかとも思われ、それ故に 急に数が上がる背景には、また市中のコロナウィルスが活発化して 集団だけではなく家族や個人のレベルにまで(感染が)及んでいるのではないかと思わずにおれません。

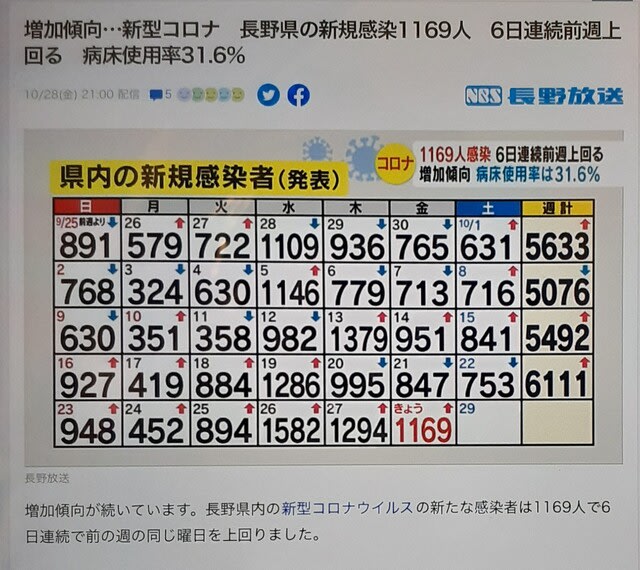

例えば 直近(28日)の県内の感染者数は1,169人。また1,000人を超えただけでなく、県内で満遍(まんべん)なくと言えるほど 多くの感染者数が記録されるに至っています。

これに伴う病床使用率は31,6%と、じき医療特別警報発出の目安となる35%に迫る勢いを示しており、これからどんどん寒くなる時期を迎えるにあたり グラフが悪しけく右肩上がりを辿るのではないと 他者各位と同様に警戒心を抱いています。

時節はもう11月を迎えようとしており、人の社会は歳末に向けて一気に走る時期でもあります。

一年の締めくくりに向かおうとするこの時期に またもコロナ禍の襲来を受けるとすれば、厳しさを増す社会情勢の中で われわれ庶民は八度(やたび)の重荷を背負わなければならないのかと、辟易(へきえき)させられるところです。

そのような状況をもって、これからの時期(11月~12月)は また再びコロナに警戒すべきと強く認識します。

「何だかもう大丈夫」などと 根拠の無い安心感に浸かること無く「また波が来るかもしれない」の警戒感をもって日常に臨む。

私も含めて、兜の緒を締め直したいものであります

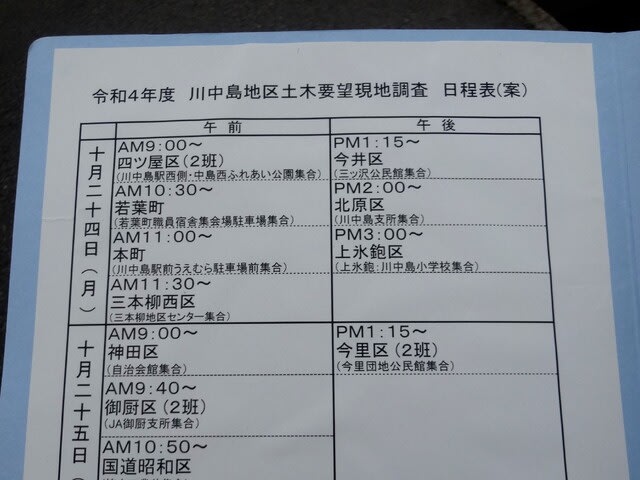

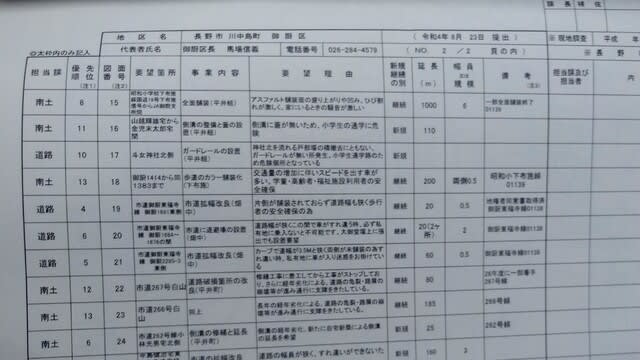

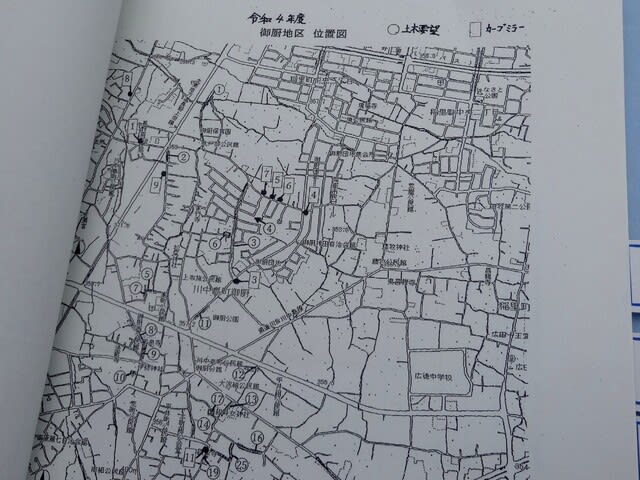

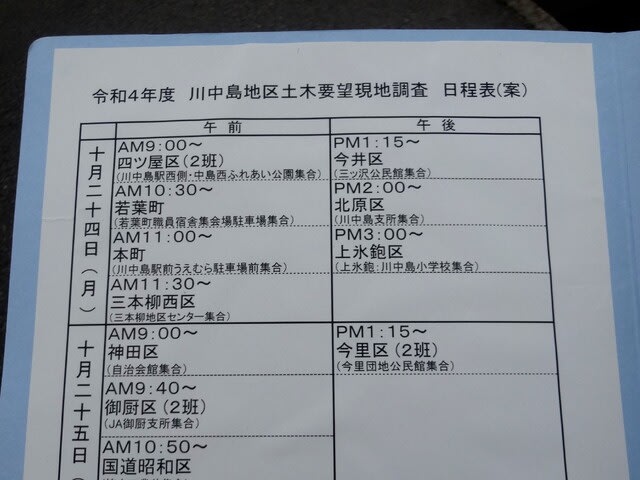

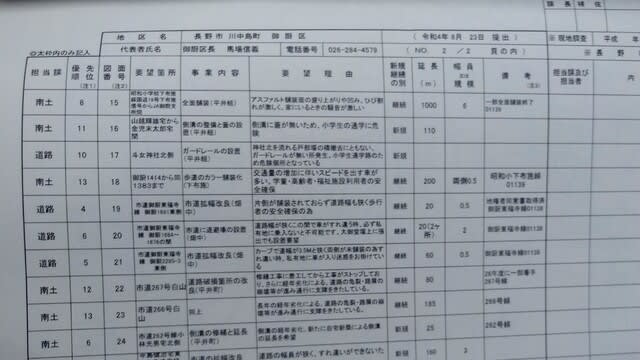

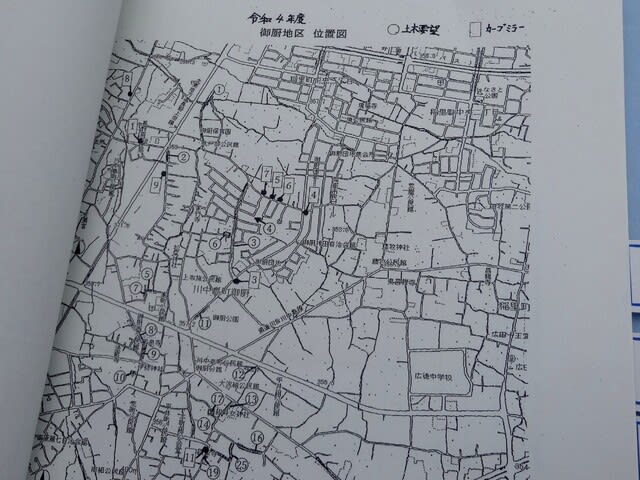

過日、地区(区)における「土木要望」に同行しました。

これは、市内にある32地区(区)ごとに、住民から寄せられた 道路など社会インフラの改善要望について取りまとめ、年に一回 担当職員に直接現場を見せて実態(状況)や課題を伝え、その実現に役立てようというものです。

私たち議員は 本来であれば市域全体の課題を見聞すべきところではありますが、物理的に限りがあるため それぞれが在住する地区について同行(任意)することになっています。

したがって 私(たち)の立場においては、在住する地区の要望内容だけを取り上げる(注視する)のではなく あまねく市域全体に目(気)配りすべきことは言うまでもないことを冒頭に申し上げておきます。

土木要望調査は、10/24・25の2日間に亘って行なわれました。市においては 市内32地区を全て調査することになっており、当地区(川中島地区)にはこの日程が充てられました。

市域(地域)は広範であることから、各地区においても相当の時間を要したことと思います。

要望や内容は多岐に亘っており、道路の改修や拡幅・児童など交通弱者の安全確保のための環境整備など、さまざまな社会環境の中で改善してもらいたい内容が挙げられ、それを地区ごとにトリアージ(優先順位)をつけて 順次対応することとなっています。

職員に対応する住民代表の方々も真剣そのもの。限られた時間内で状況(現況)を伝え、早期の改善を求めて説明しておられました。

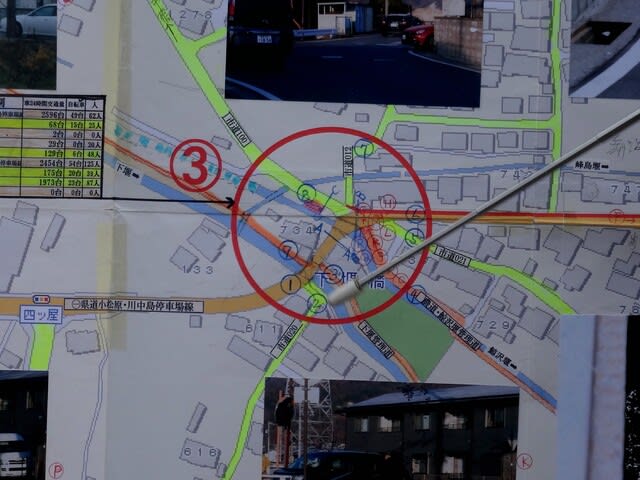

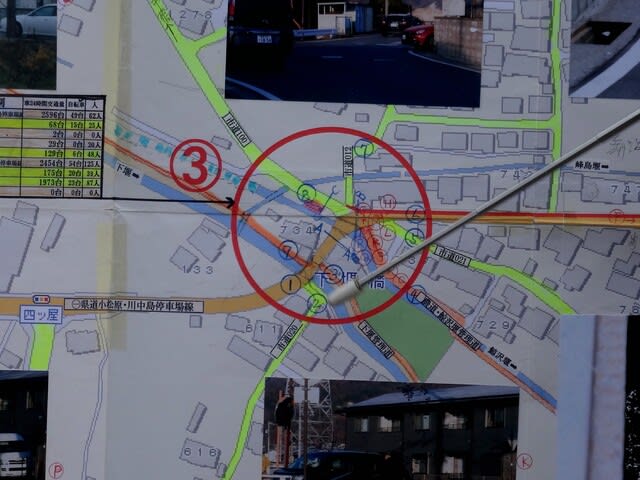

こちらの地区では、地区内を縦貫する道路が やや複雑な形状(線形)で交差している地点があり、その抜本的な解決のために 住民自らが計測・図面興(おこ)しをしておられました。

この地点は、古くからの道路が交差する箇所で 以前は車両の通行量もそれほどではなかったものの、昨今のクルマ社会の伸長に伴い 一気に危険度が増してきました。

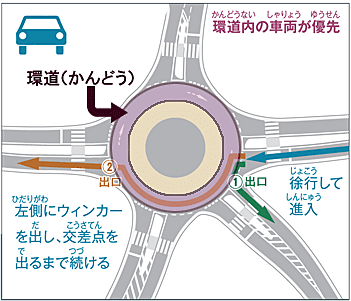

地区代表の方は、具体的に「ランドアバウト交差点」の整備を求めておられ、その探究心には感心させられたところです。

この実現には 用地の確保など難しい課題があるのが実際のところですが、この発想自体が斬新かつ合理的と評価されるところであり、受ける市側も一考する旨を返答していました。

また 前掲のとおりクルマ社会が伸張する中、児童など交通弱者の安全が脅かされる状況にもなっていることが地区を問わず訴えられていました。

この地点は、一見すると広く快適な環境に思えますが、実際には 道路線形が緩やかに左にカーブする中、通行車両(画面手前から奥行き)は 左路側に寄ったラインで走行してゆくとのこと。

で ここで危険なのが、朝の時間帯には 通学児童が右側(画面左側)をクルマと反対方向に歩いてくるため、状況によっては対向するクルマが歩行者(通学児童)に接近しながら通過するという〝ヒヤリハット〟が常態的になっているそうなのです。

このように、特に朝夕のラッシュ時=登下校時に クルマ⇔歩行者(児童生徒)のニアミスが起きていることは おそらくどの地区でも共通した課題(問題)であろうことと類推されるところであり、早急の改善が求められるところでしょう。

(この地点については とり急ぎ「サインポール」の設置をすべきと思うところです)

また、都市化が進むも 未だ旧来の〝大八車道路(=狭い道路)〟が遍在する地区においては、せめて軽自動車(軽トラ)が危険なく通行できる道路幅の確保が求められています。

このような道路を利用するのは 高齢ドライバーが多いことから、脱輪して事故につながらないよう 拡幅などの改善が求められていました。

そのうえで、昨今の要望事項で非常に増えている〝ジャンル〟を再認識させられます。

それは、道路の冠水や水路の溢水などの「都市型水害問題」です。

域内の都市化の伸張に伴い、今まで地下浸透していた雨水が地表を流れ それは自ずと低い方へ溜まることになります。

そのうえ、昨今はゲリラ豪雨などの 短時間でドッと降る雨が多発していることから、地域のそこここ(の低い箇所)で いわゆる「水っつき」が発生し、地区住民にとって難儀な事象となっているのです。

例えばこの地点。一見すると平らな路面ですが、一度(ひとたび)ゲリラ豪雨に見舞われると、アッという間に湖と化してしまうそうです。

見るように、路下には水路があり グレンチング(金網)で浸透する構造になっていても、その容量を上回る雨水が溜まってしまうそうなのです。

また こちらの地区では、かかる都市型水害状況に加えて 水路の傾斜がウマく作用しておらず、雨水がスムーズに流下しない状況になっているようです。

さらにこちらは、上流部の水門の不具合により 大雨時に水路水をシャットアウトすることができない状況になっているようです。

こちらの地区では、いわゆる下流部の道路(=通学路)が度々冠水に見舞われているのですが、その原因は 遙か上流部の水路の分岐にあるとのこと。

冠水する地点から延々と歩き、上流部の分水部分を検証するに至りました。

今回の現地調査を通じ、未だ地区にはさまざまな課題が内在していることを再認識すると同時に、とりわけて「水害(都市型水害)の問題」は、おそらく どの地区においても多く挙げられる〝昨今の喫緊の課題〟であろうと類推させられたところであります。

時代は移ろい 社会状況が変遷を遂げる中でありますが、いつの時代においても課題は存在すること、そのうえで 時勢に合った課題を検出し、それを解決に向けて取り組むこと これが行政の責務であることを 併せ再認識いたしたところでありました。

この日(26日)、地域の愛犬育成団体とのコラボレーションにより、長野市(都市整備部/一部スポーツ課)に対し、長野市内の公園における飼い犬の散歩を開放させるよう要望いたしました。

ところで、この日の朝は ことのほか冷え込み、気象報道によると 長野市内で「初霜」を観測したとのこと。

なるほど、近隣の住宅街に混在する圃場に目をやれば 稲刈りが終わった黄土色の田は、表面をパウダーコーティングしたかのように薄(うっす)らと白い霜が降りていました。

何だか ついこないだまで半袖で過ごしていたような気がしますが、10月に入って急に秋めいてきて 今や初冬の趣(おもむき)となっています。

こういう季節の変わり目(それも急変)には体調を崩しがちになるので、私も含め気をつけたいところです。

(話しは戻って)標記の課題について、市民団体の代表者の方々と 市都市整備部長はじめ関係職員が同席し、要望書の提出に併せて意見交換を行ないました。

私が〝コラボ〟をお願いしたのは、長野市内で 犬の「育成」に取り組む『NPO法人 家庭犬育成協会パドックNAGANO』さんです(以下 パドックさん)。

と いうのも、これまでも 複数の愛犬家の方々から個別に「長野市内の公園の殆(ほとん)どは犬の散歩(連れ込み)が禁止されている。どうにかならないものか。」との切実な声をいただき さきの9月議会の本会議でも発言したところですが、いかんせん議員の立場だけでの発信では 何というか目に見える形での市民意見のバックボーンが弱くなってしまうため、この際は 日常的に愛犬の育成に取り組む市民(団体)の方々と協調したうえで市に向き合った方が より効果的であると考え、パドックさんに白羽の矢を立たさせていただいたものです。

実は 私はパドックさんとは何の面識も無く、ネットで検索して いわば偶発的に連絡を取らせていただき、もしかしたら無理かもしれない〝コラボ〟を いわば飛び込み営業的にお願いしたのですが、当のパドックさんは 私の心配をイイ意味で裏切ってくれ、今回の要望に一も二も無く賛同してくださり 今回の要望に至ったところです。

したがって 当日まではメールやLINEでやり取りしたものの、この日の要望の合流が 互いに「初めまして…」ということだったのですが、人と人との機微(きび)は不思議なもので 同じ目標をもって歩き始めた者同士は初対面から意気が通じるものがあり、いわば阿吽(あうん)の呼吸の中で要望(意見交換)に臨むことができました。

協会のHPによると、 パドックさんは「犬の飼い主に対し 家庭犬として適正かつ終生飼育するための啓発および知識・技能を学ぶ機会を提供し、人と犬が豊かに暮らせる社会の実現に寄与する」を目的として設立され、そのために

①家庭犬の飼い方についての知識・技術習得に関する事業

②災害時同行避難推進事業

③動物介在教育事業 等を積極的に行なっておられるそうです。

[参考]NPO法人 家庭犬育成協会パドックNAGANO HP

↓

犬のしつけ | 長野市|家庭犬育成協会パドックNAGANO

人と犬が豊かに共生する社会をめざし、家庭犬のしつけ方についての勉強会やお楽しみイベントを開催しています。パドックNAGANO設立の目的について綴っています。

パドックNAGANO

そのうえで パドックさんは、私同様 イヤそれ以上の愛犬家から「長野市の殆どの公園は、犬の散歩(連れ込み)が禁止されている」との嘆きにも近い声を聞いておられるほか、県内外から移住してきた方々が 長野市内の公園の多くが犬を連れて入れないことに驚きと戸惑いを示すことも少なからずあるとのことです。

市内に数多(あまた)ある公園の中で 犬の散歩が容認されているのは数カ所に止まり、他の殆どの公園については「犬の連れ込みを禁止します」との看板が掲げられています。

公園で愛犬と余暇を楽しみたいと思っても、犬を伴っての散歩はシャットアウト。愛犬家はいつも残念な思いを抱きつつ 公園の周りの道路や歩道で、往来する車や歩行者に気を遣いながらの散歩を余儀なくされています。

その背景には、市民の中には犬を忌避する人がいること・幼児等が遊ぶこともある公園に犬が入ることで危険を感じる親御さんがおられること等の諸問題があることを含め、最大の課題は 犬自身の問題ではなく いわゆる「飼い主マナー」であることをパドックさんはじめ関係者は承知しています。その多くは「糞の放置」など排泄物を適切に処理しないことであり、この一部の飼い主の無責任行為には 多くの心ある愛犬家も心を痛めています。

これらの社会問題を踏まえ、パドックさんをはじめ それぞれの動物愛護団体は飼い主マナーの向上に向けた教育・啓発活動に勤しんでいるところですが、それら諸活動の効果はもとより 昨今では飼い主ご自身の意識向上も伴い、飼い主マナーは確実に向上していることが実感されています。

それに加え、最近では 市民を対象にしたアンケートでも、公園での犬の散歩を容認する回答が多数を占めるなど〝世論〟にも変化が生じはじめたこと、また さきの9月市議会では、市の代表監査委員からも「公園における犬の散歩は順次開放に向けて取り組むべき」と発言されるなど「容認論」は市民権を得(え)つつあることが示されるようになっています。

そのうえでパドックさんは、公園に犬を連れて入ることは 飼い主の要望というだけでなく、広く市民にとっても有益であると考えておられます。

昨今の社会状況下において、さまざまな研究や実践により 動物の存在が人々に安らぎや癒(いや)しをもたらすばかりでなく、人々のコミュニケーションを引き出したり (犬の散歩による)運動のきっかけになったりすることが明らかになっています。

そのうえで これら犬に起因するプラス効果は、飼い主のみならず 広く市民にとっても豊かな地域づくりや健康増進につながるものと考えておられます。

それら飼い主マナー向上傾向と 犬の公園散歩を容認する社会状況の変化を踏まえ、また動物がもたらすプラスの効果に期待しながら、この際は 長野市においても公園への犬の連れ込みの解禁に向け舵を切っていただきたいと切望しておられました。

そのうえで、開放にあたっては とりわけ私の方から、今までのように 一・二の公園を限定的に開放するのではなく、概ね市域全域に亘り開放すべきと申し上げました。

確かに 管理する所管課は、開放に伴い糞害の苦情などが一斉に寄せられることへの懸念があること、また 新たな看板等の経費や準備作業に応分の負担が生じることは承知するところですが、市内には多くの愛犬家が遍在していることから、ある公園だけを開放しても そこに愛犬家が集中して不測のトラブルが発生したり、そこまで足を運ぶことが難儀である人も少なからずおられたりすることから、そこは市内公園を偏り無く開放したうえで、多くの市民ニーズに応えるべきと考えるところです。

但し、そこは市内の全ての公園を開放してほしいと申し上げているのではなく、たとえば自治会などが管理する いわゆる小さな公園は、まさに管理の面で住民に負担をおかけしていることから それらは従来どおり連れ込み禁止とする一方で、市が管理する一定規模以上の公園については偏り無く開放すべきではないか。

そのうえで それぞれの飼い主においては、多くの市民 とりわけ幼児などが無邪気に遊ぶ公園においては、犬を連れて入ることで迷惑や不快感を与えることの無いよう「公園は公共の施設である」ことを再認識し、リード(手綱)の装着や、糞の回収袋(容器)の持参等の最低限のマナーを遵守すべきことは言うまでもありません。そのためには、パドックさんをはじめ動物愛護団体においても これまで以上に飼い主マナー向上に向けた普及啓発に努め、愛犬家もそうでない方々も 共に笑顔で公園を利用できるよう最大限の努力を払うべきことは論を待たないところです。

そのうえで パドックのH理事長は「地域に暮らす多くの愛犬家は ペットを大切な家族と考え、愛犬と共に暮らすことで生活にハリができたり 癒(いや)しや安らぎを感じたりしながら日々の生活を送っています。「共生社会」と言われて久しい昨今、人と動物が共に生きる豊かな社会は 私たち人間に多くの恩恵をもたらします。しかし、配慮に欠ける行為があれば 周囲に不快感を与えてしまうのも事実です。犬の飼い主に向けては、公序良俗に副(そ)った行動ができるよう 犬のしつけはもとより、飼い主ご自身にも適切な指導・アドバイスを行なってまいりますので、愛犬家の願意と昨今の社会意識の変化を踏まえ、特段のご配慮をいただきますよう、お願い申し上げます。」と 心を込めて述懐されていました。

そのうえで、願意を下記の3点とし要望されました。

・市内公園への犬の散歩(連れ込み)の禁止を解除し、開放してください。

・開放に際しては、一定規模以上の公園を市域内の偏り無く開放してください。

・飼い主マナー一層の向上に向け、市保健所・獣医師会・動物愛護団体等関連機関と連携した啓発・指導を積極的に行ない、飼い主マナー向上への啓発・指導に向けたさらなるお取り組みをお願いいたします。

今回の要望に対し、市都市整備部長は「願意を受け止め、前向きに検討したい。」としたうえで「さまざまな社会状況(の変化)を踏まえ、また 今回要望をいただいたことなどから、今後 新たな公園について、犬の散歩が開放できるよう 順次準備作業を進めています。但し 一斉に開放というワケにもゆかない行政事情もありますが、少なくとも 今までの(行政の)認識とは明らかに変わってきていますので、それらを踏まえて 鋭意取り組んでまいります。」という旨の回答でありました。

その後 話しは意見交換に及び、そこでは「犬の(公園)散歩開放が、市の活性化や市民の健康増進につながる」旨の〝ポジティブ議論〟が交わされました。

犬を(モラル遵守を前提に)自由に散歩させることで 犬自身はもとより「人」の交流が深まり、コロナ禍などで途絶えがちな地域コミュニティの復活(醸成)につながるのではないか。

市民アンケートによると 長野市民が多く行なう運動は「散歩」であり、そういう面で言うと ただ独りで歩くよりも、傍らに犬が居る(一緒に歩く)ことで 自(おの)ずと市民の運動量も増え、健康増進(=健康寿命の延伸)につながるのではないか、など〝犬効果〟は無限であることが交わされたところです。

最後に私の方から〝まとめ〟として「今回の要望が最初で最後ではなく、今後も愛犬家(愛護団体)⇔市担当部課が適切に意見交換・情報交換を行なうことで、状況がより良い方向に進むように計(はか)らってゆきましょう。」と述べ、一方の見解だけで事(こと)が進まぬよう〝バランス感〟を大切にすべきことを申し上げました。

市内の公園も、市民の公共物(公共施設)であることから、あまねく市民の方々が有効に活用できるよう計らうことが肝要です。

私の立場においても、適切な仲立ち役となり、誰もが笑顔で過ごせる長野市づくりに取り組んでゆきたいと思いを新たにいたしたところでありました。

・