2件の、全く異なるジャンルの案件(ニュース)に触れ、そこに関わる者(人)の判断によって評価が全く異なることを実感しました。

まず一報です。

24日、神奈川県相模原市にある 同市の外郭団体「相模原市社会福祉事業団」が運営する障がい者福祉施設で、職員が利用者に対して不適切な言動を行なったのに、それを記録した文書が 上司の指示で(別の職員により)「問題はなかった」との(事実と違う)表現に書き換えられていたことが分かった、と報じられました。

事(こと)の顛末は下記のとおりです。

去る日の施設内で、知的障がいがある男性利用者(Aさん)がトイレになかなか行こうとしなかったため、50才代の男性職員(B職員)が「そんなんじゃ、園(えん)に来られなくなるよ。」と言ったうえで Aさんの手を引っ張って椅子から立たせ、トイレに連れていったところ Aさんは泣き出してしまったようです。

このことに対し Aさんの母親が施設に問い合わせ、それを受けたB職員が 一旦は記録に「無理矢理手を引っ張った」と記述していたところ、B職員の上司にあたる50才代の女性看護師(C看護師)が「この表現だと虐待のように受け取られる」として改ざんを指示したうえで文言を示し「介助して立ってもらう」とか「トイレに誘導」などと、問題なく介護していたように映る内容に変更させたというものです。

上司による事実の隠蔽(いんぺい)であり、由々しき行動と言わざるを得ません。

さらに この件については、重ねての由々しき行動が。

実はこの件、内部の職員らから「記録の改ざんで、虐待疑い事案の隠蔽に当たるのでは」と市に通報があったもので、市は それ(内部告発)を受けて、一旦は事業団に調査に入ったようなのです。

ところが、その調査もひと亘(わた)りのものに過ぎなかったようです。

報道によると、市は(告発を受け)事業団に話を聞いたものの、そのうえで「問題ない」と判断していたとのこと。いわゆる〝ザル聴取(聞いただけ聴取)〟に終始したようなのでした。

本来は 障がい者の側に立って福祉に精励すべき施設職員が、あろうことか上司の指示で事実を隠蔽し、さらに そのことを監督すべき相模原市もロクな調査をしなかったことが明らかになり「何(誰)のための福祉事業か」と言いたくなるところです。

さらに…振り返ってみれば、当市は 去る2016年7月に 同市の知的障がい者施設「津久井やまゆり園」で大量殺傷事件が発生したところであり、あれだけの大事件を契機に県・市を挙げて 職員対応(体制)をはじめとする障がい者福祉施策を見直し、関係者は いわば障がい者福祉の原点に立ち返って業務に精励することになっていたハズであります。

そのお膝元で起きた今回の案件…この案件自体は小さなものかもしれませんが〝あの教訓〟が全くと言っていいほど活かされていなかったこと(しかも施設の上司が隠蔽を指示している)が如実に示されたものであり「たかだかそれだけのこと」では済まされない事案であると言わざるを得ません。

残念極まりない 福祉施設関係者のあざとい言動でありました。

ちなみに 相模原市事業団は市が全額出資しており、理事長は市の幹部OBが務めているとのこと。

ここにも市⇔事業団との〝馴れ合いの構図〟を想像させられるところであります。

他方の第2報は、高校野球の公式戦でのひとコマです。

16日、高校野球の秋季東北大会決勝で、東今夏の甲子園を制覇した仙台育英高校(宮城県)が東北高校(同)と対戦した際、微妙なプレー(判定)に対する抗議で17分間も試合が中断するも 仙台育英高監督の 自チームの利益にこだわらない〝正しい判断〟を示し、大いに賞賛されることとなったことが報じられていました。

その場面は 7回表・仙台育英高の攻撃。

無死満塁で 打者が一塁手の前へ「ノーバウンド」か「ワンバウンド」か際どいライナーを放ちました。これについて、一塁手が捕球した打球に対し 一塁塁審は「キャッチ(アウト)」を宣告しましたが、ワンバウンドで捕球したと思った一塁手は本塁へ送球→本塁を踏んだ捕手は一塁へ送球し、これで「3-2-3」の併殺で2死二・三塁と考えられました。が、打球に対して「キャッチ」と判定した審判団の見解は、打球をライナーと判定(これでワンアウト)→その後に一塁ランナーに対するアピールアウトがあったことから(これで2アウト)。しかし 三塁ランナーはホームインをしていますので1点が認められる、とジャッジしたのです。

ところが、これが 一塁手がワンバウンドで捕球していたとなると、満塁のため本塁は封殺となり1点は入らないことになります。

守る東北高校にとっては 1点を失うかどうかの瀬戸際ですので、何度も伝令を出して疑義を申し出ましたが、一旦下された判定は容易に覆(くつがえ)るものではありませんでした。

しかし、中断の最中(さなか)、一転して「一塁手はワンバウンド捕球。よって本塁封殺が成立し (仙台育英高に)1点は入らない」との判定が下り、その後は揉(も)めること無く試合は進行したそうなのです。

なぜ、急転直下の好判定が下されたのか?そこには、貴重な1点を取れなかった仙台育英高の監督の一言にありました。

何と、仙台育英高の須江監督が 審判団に対し「僕たちも 一塁手はワンバウンド捕球だと思う。」と申告し、不利益を被(こうむ)ることになっても正しい判定を求め、結果 事態の収拾につながったというのです。

試合後、自チームが不利になる前代未聞の申告(伝令)について須江監督は「やっぱり甲子園を懸けた試合はフェアじゃなくちゃいけない。コロナとか理不尽なことで(選手は)いろいろものを奪われてきた。公正にできることは大人がしてあげないといけない。そして 審判の方(かた)がジャッジを改めたということは素晴らしいことだと思います。」と述べていたとのことです。

勝てば官軍・ 勝利すれば賊軍のトーナメント戦、しかも来春のセンバツが懸かった大一番ともなれば、(言い方は悪いですが)いかなる手を使っても1点は欲しいというのが心情というものです。

今回のケースは いわば審判の誤審。責任を審判のせいにすれば「いいやウチに1点!」と譲らないこともできないことな無かった場面です。

しかし 仙台育英高の須江監督は「正しい判定」を受け容れる道を選んだのでした。

この指揮官に学んだ選手(生徒)は、おそらく 今後の人生においても「正しいのはどちらか」のうえに立った、まさに正しい判断をしながら社会生活を送ることになるでしょう。

逆に「勝つためには手段を選ばず」の監督に育てられた選手は「自分に有利なジャッジには、たとえそれが間違っていてもとぼけておけ。」との いわば「バレなければそれでイイ」との 安易な利己主義に立って人生を歩むことになるのではと思われるところです。

相模原市の福祉施設の〝事実の隠蔽案件〟と 高校野球の〝真実(事実)を申告した案件〟は、全く異なるジャンルの出来事なれど、そこに「人」としての判断の在るべき姿、それ(判断)によって大きく評価が分かれることを実感することとなりました。

その〝分岐点〟は「誰(何)のために行動するか」であることを再認識すると同時に、私たちが どちらに倣(なら)うべきであるかは、言うまでもないところであります。

この日(10月23日)は、遡(さかのぼ)ること18年前「新潟中越地震」が発生した日です。

地震が起きた日に際し、主たる被災地であった 旧山古志村で鎮魂の鐘が鳴らされたことが報じられていました。

「新潟県中越地震」は、2004年(平成16年)10月23日(土) 午後5時56分、新潟県中越地方(北緯37度17.5分/東経138度52.0分)を震央とし 震源の深さ:13 km・最大震度7を記録した大規模地震です。

この地震に伴い、強い揺れに見舞われた小千谷市・十日町市・長岡市・見附市を中心に 全体で68名の尊い命が奪われました(そして その死者のうち、建物倒壊などによる直接的な死者は16人で、他の52人は避難中のストレスやエコノミークラス症候群によるものであったことが悪しけく特徴づけられています)。

また 地震による避難者は10万人を越え、住宅損壊も約12万棟に上りました。さらに 旧山古志村(現長岡市)を中心とした山間地域では、地震により多くの箇所で崩壊や地滑りが発生したほか、域内を流れる「芋川」流域では 大規模な河道閉塞が発生し、周辺地区で人家が水没するなどの被害も生じました。

鉄道では時速200キロ超で走行していた上越新幹線「とき325号(10両編成/乗員乗客154人)」が、この地震で脱線してしまい、新幹線の安全神話を揺るがす出来事に、私たちは驚きをもって画面を注視したのでした。

営業運転中の新幹線が脱線したのは開業以来初めての出来事で あわや横転という事態にもなりかけましたが、揺れを感知して自動で非常ブレーキが作動、そのうえ 車体下の機器類が偶然レールに挟まるという好偶然が重なり、約1,6km走った末に傾きながらも停止したのは不幸中の幸いに尽きると申せます。

それから…地震発生後、土砂崩れに巻き込まれた自家用車の中(付近)から幼子(おさなご)が救出されたことは、未だに私たちの脳裏に残っています。

あのときは 誰もが中継画面を祈るような気持ちで見入り「幼児が救出されました!」の一報には、歓喜というか安堵というか とにかく大きなため息をついたのを、今も覚えています。

さらには 山古志地区名産の「錦鯉」の殆(ほとん)どが、地震によって水と酸素の吸入ができなくなり 全滅の憂き目に遭ったことも悲報として伝えられました。

多くの 手塩にかけて育てた錦鯉の命もが奪われたことは、主要産業への大打撃と別の次元で 私たちは悲しみを味わうこととなってしまいました。

「新潟中越地震」は、さまざまな面で 私たちに衝撃を与える災害でありました。

ニュース速報は、家並みの崩壊・新幹線の脱線・河川(河道)の閉塞によるダム湖の出現・大量の錦鯉の死滅等々、ときに我が目を疑うような状況(状景)の連発に、地震の怖さを改めて思い知らされたところでありました。

あれから18年…この間も 地域のそこここで自然災害が発生し、その度に私たちは自然の猛威・脅威を痛感させられているところですが、それでも 私たちは、此(こ)の地で生きてゆかなければなりません。

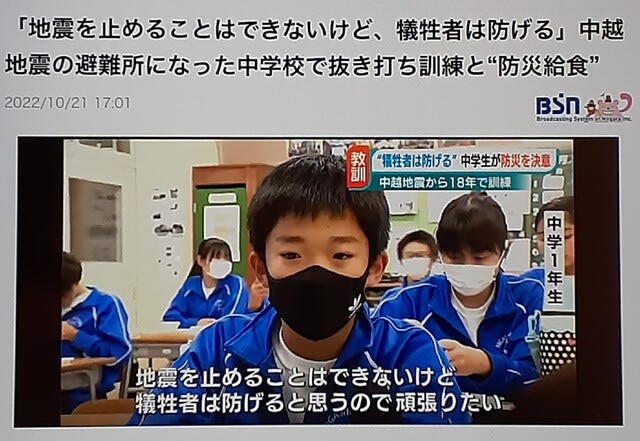

そんな中、未曾有の地震災害から18年が経過した今年、地元の中学生が災害対応訓練に参加し、その際に「金言」を呈したことが報じられ、感心させられました。

その君(きみ)は「防災給食」を食べた際に、こう言っていたのです。

「地震を止めることはできないけれど、犠牲者は防げる」と。

まさに 地域の災害対応の目的そのものを言い当てている 素晴らしい一言でありました。

今の私たちの社会生活の中で「できること」は何か。そのことを常に念頭に置きながら行動し 関連する事業を進め、イザというときに備えること。

何かあってから慌てるのではなく、その際には冷静に行動して とにもかくにも「生命を守る行動」に徹すること。その準備を怠りなくすることこそが、今の私たちに課せられる使命と言えると思うところです。

そのための 例えば非常食の備蓄についても、今のうちから積み上げておくべきでしょう。

新潟中越地震から18年。改めて自然災害への向き合い方について思いをいたしたところでありました。

なお、新潟中越地震の被災状況を 私たちの住む長野市に投影した場合、最も懸念されるのが〝ダム湖〟の発生ではないか、と。

そこは なにいう、裾花川流域であります。

ご案内のとおり、市域の西部を流れる裾花川は 右岸に「旭山」を背負って 県庁付近を流下ています。

で…さらにご案内のとおり、今もなお 旭山の山肌は、いかにも脆(もろ)く ボロボロと崩れているのが現状です。

ここに大地震が発生し 旭山の山腹が大きく崩れたとすれば、裾花川は一気にせき止められ 即座に〝ダム湖の出現〟となりはしないか。

当地での同様の災害(ダム湖発生)は 1847年の「善光寺地震」で起きたと史実にあるところですが、あれから年月は経過するも 一朝ことあれば、可能性は無いことはない…新潟中越地震の災害史を振り返るとき、そんな懸念が頭をよぎるところであります。

22日(土)、今季で現役引退を表明した 女子スピードスケートの小平奈緒選手の〝ラスト・ラン〟に臨む大会が開催され、私も その現役最後の勇姿に触れさせていただきました。

長野県茅野市出身で 生粋(きっすい)の信州っ子である小平奈緒選手は、自らは世界的アスリートになるも その現役引退のステージについては「生まれ育った信州で」を公言していました。

その郷土愛ともいえる言動には われわれ長野県人は感動するしかなく、そんな彼女が現役最後の軌跡を残す大会とあったことから、私もその勇姿を一目見たい!と思い 当日券を購入して会場に向かいました。

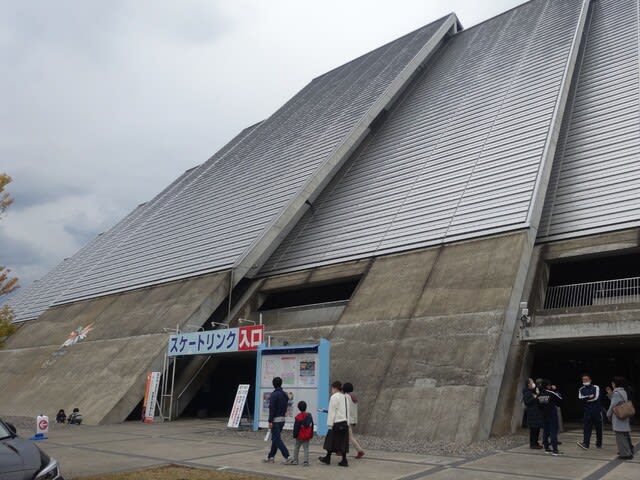

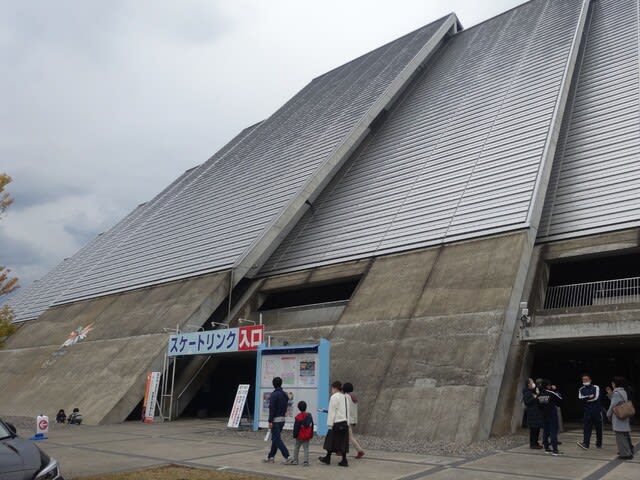

この日 開催されたのは「第29回 全日本スピードスケート距離別選手権大会(女子500m)」で、会場は 長野市内にあるオリンピック施設の「エムウェーブ」です。

この日の〝小平奈緒選手ラスト・ラン〟を目当てに 会場には多くの観衆が訪れており、(関係者によると)あの長野五輪大会以来の大入り満員となっていたそうです。

会場では、コロナ対策を兼ねての〝便利応援グッズ〟が配られていました。

一見すると 選手紹介のポスターのようなのですが、段ボール紙でできたこれ 予め施された折り目に沿って山折り・谷折りを繰り返すと、何ということでしょう…叩くと大きな音が出る「ハリセン」に早変わりです。

コロナ対策のために大きな声を出せず、また 会場はスケート場のため、手袋をしていると拍手もそれほど響かないことから このハリセンの出番。打ち鳴らすと存外に大きな出て 会場ではレースの盛り上がりに応じて「パンパン!」とリズミカルな〝音応援〟が展開されていました。

この日の午前の女子500mは計10レース、小平奈緒選手は第9レースでの出走となっていました。

それぞれの選手が力走を重ね 会場のボルテージが上がったところで「次は第9レース。アウトコース、小平奈緒選手」とアナウンスされると、会場には大きな拍手(ハリセン音)が鳴り響きます。

その直後、静まりかえる場内。

そして「Take your mark.」のアナウンスの一瞬後に号砲が鳴り、小平奈緒選手と伴走選手がスタートダッシュ!。

アウトコース(白ウェア)の小平奈緒選手は、まさにロケットスタートの如くの鋭い出足でリンクを捉え、アッという間に観衆の前を飛び去ってゆきます。

後はまるで白い弾丸、見る間に第一コーナーへと飛び込んでゆきました。

そして迎えた第4コーナー、万雷の音応援を受けながらさらにペースを上げ フィニッシュラインを超えていったのでした。

タイムは37秒49の好タイム、現在ぶっちぎりの1位です。

この勇姿に 会場は割れんばかりのハリセン音、中継を担うDJも「小平奈緒選手、みごとトップに立ちました!」と興奮気味にアナウンスします。

ところが、当の小平選手は 自らの好タイムに浮かれることなく、むしろ逆の所作を示していました。

そうです、彼女の後には まだ最終組が控えていることから、小平選手は 観衆に対して「まだ次のレースがありますよ。」というように、みんなに落ち着くよう アピールしていました。

そうです、これは さきの北京オリンピックと同じ…暫定1位に立った後に、後を滑る韓国のインサンファ選手と伴走選手を気遣い「静かに」とアピールした所作の イイ意味でのデジャブとなったのでした。

最後の最後に 彼女の他を敬う真摯な姿勢を見ることができたのでした。

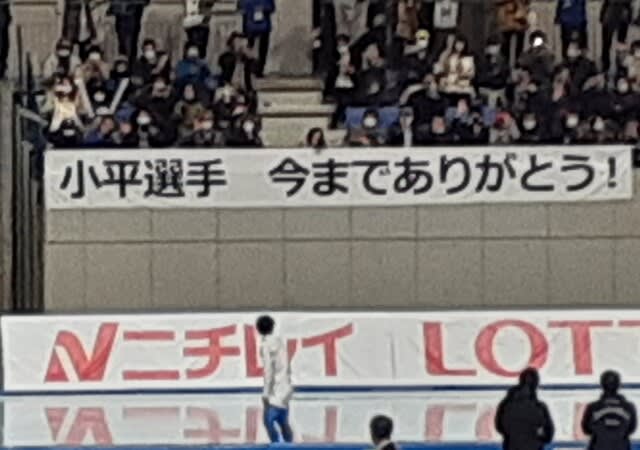

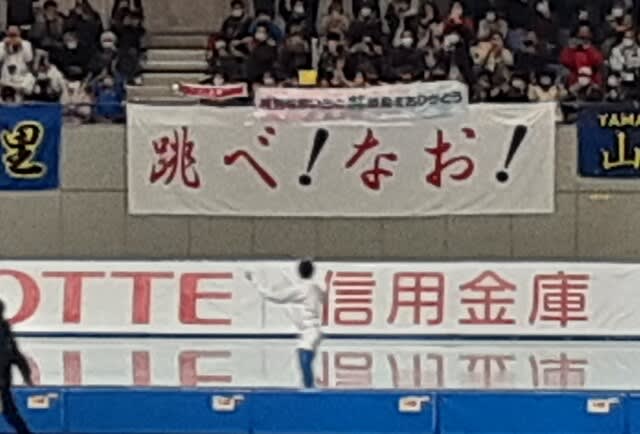

その後滑った高木美保選手のタイムが小平選手を下回ると 小平奈緒選手の最終戦の優勝が確定、ここでようやく ウィニングランとしてリンクを一周します。

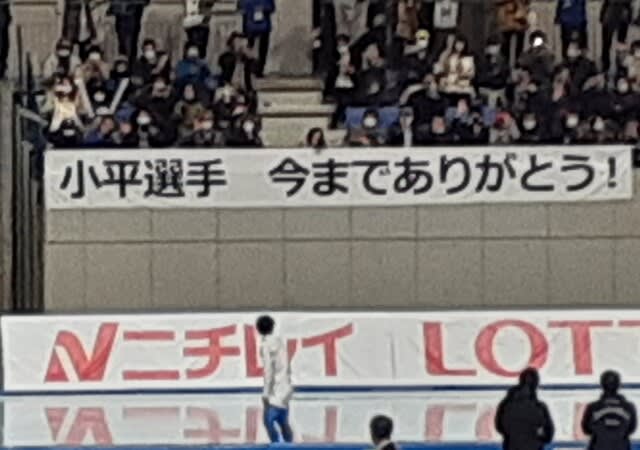

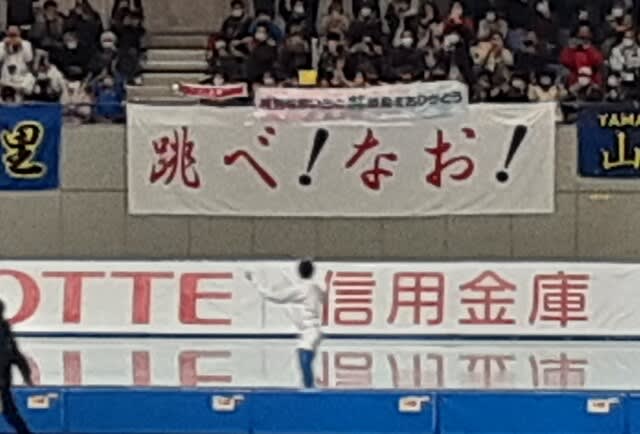

リンクサイドには横断幕も飾られていました。

全ての観衆が 小平奈緒選手の現役引退を惜しみ、そのうえでその有形無形の功績に温かなエールを送っていました。

リンクを一周して観衆に応えた小平奈緒選手は、ゆっくりとリンクサイドに座り 現役生活にピリオドを打ち 静かにスケート靴を脱いでいました。

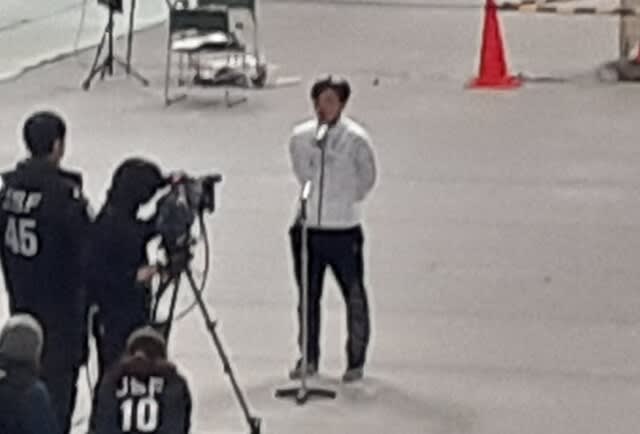

競技終了後、表彰式が行なわれ、優勝した小平奈緒選手は表彰台の真ん中に立ち、みんなの祝福に応えていました。

その後 引退にあたってのインタビューが行なわれ、会場の観衆はもとより 多くの小平ファンに向けて言葉が向けられました。

場内インタビューでは「本当に、夢にまで見たこの会場で滑ることができて、幸せでいっぱいです。(テレビ)画面で(98年長野五輪を)見た時より、人のぬくもりを感じました。この会場が温かく包まれるような感じでした。今朝、アップで滑る後を追うように拍手が流れ、ウエーブのようになって背中を押される感じでした。それ以上、皆さんの顔を見ると涙が流れてしまうので、レースに集中しました。」と感無量の表情で振り返っていました。

場内が満員(6,400人)となった最高の花道に小平選手は「閑散とした中で滑ることが多かったけど、(こんなに多くの人に来てもらって)長野・信州で生まれ育った私としては本当にありがたかったです。私自身、これからどんな景色が見られるのか楽しみです。」と今後に夢を膨らませていました。

そのうえで、今回のラストランについては「本当に夢中で、感情の扉が開く隙がなかった。」と言うほど集中を極め、最後のレースで頂点に立った。」

「画面越しでは伝わってこなかった、人のぬくもりが感じ取れましたね。人生で初めて鳥肌が立ったのが長野五輪だったんですけど、鳥肌を越えて 心が震えて(心臓が)飛び出てきそうな感じでした。」と うっすら涙を浮かべながら、率直な感想を述べていました。

小平奈緒選手は アスリートとして輝かしい結果を収めた一方、人格者としても人の心に強い印象を遺してくれました。

さきの北京オリンピックでは、無念の2位に終わったライバルを気遣い 慰め、その優しい姿は世界に大きな感動を呼びました。

また さきの令和元年東日本台風の際には、いち災害ボランテアとして被災地支援に参加してくれたことも記憶に新しいところです。

そんな、〝ただ強い(速い)だけではない〟小平奈緒選手は、素晴らしい人格者としても周知されているところであり、そんな人間的な魅力も相まって この日の引退レースに多くの人たちが足を運んだのでしょう。

それは まさに私も同じでありました。

大会優勝という 余力を十分残して、現役としてはリンクを去ることとなった彼女においては、その第二の人生についても大きな期待が寄せられるところです。

私や 私だけでなく多くの人は、ひとまずは小平奈緒選手に心からなる慰労の意を寄せ、そのうえで 今後も社会に好影響を与えながら活躍してほしい、と やはり心から期待とエールを寄せるところであります。

10月19日~20日、第17回全国市議会議長会の研究フォーラムがホクト文化ホールで開かれました。全国から2,000人を超える市議会議員が集い...

10月19日(水)~20日(木)にかけ、ここ長野市(ホクト文化ホール)において「第17回全国市議会議長会研究フォーラム」が開催され、開催市の議員として参加(補助)いたしました。

全国市議会議長会は、地方自治法第263条の3に定める「地方公共団体の議会の議長が、その相互間の連絡・共通する問題協議及び処理のために設けた全国的連合組織」であり、総務大臣への届出団体でもあります。

その組織は、全国815の市と区(792市・23区)の議会の議長をもって組織され「地方自治の本旨に副(い)、都市の興隆発展を図ること」を目的としています。

そして その目的を達成するため、主に次の事業を行なうとしています。

・地方自治の拡充強化に関する方策の樹立

・本会の意思を国会、政府その他の関係方面に反映させるための措置

・地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、地方自治法第263条の3第2項の規定に基づく、内閣に対する意見の申出又は国会への意見書の提出

・市議会の制度及び運営並びに都市行財政に関する調査研究

・地方自治についての情報資料の収集作成及び配布

・中央地方相互間の連絡

・その他必要な事項

ご案内のとおり、わが国(国家)は 47都道府県から成り、さらにそれは1,718の市町村(市:792 町:743 村:183)に支えられて成り立っています。

そのうち 私が在籍(在住)する「市」は(前掲のとおり)792、その全てに「議会」が存在し 行政との いわゆる「両輪」の役割を果たしています。

それら数多の市議会の長(ちょう)たる議長が横の連携を強める全国市議会議長会(研究セミナー)は コロナ禍の影響により中断を余儀なくされていましたが、今年 ようやくの形で再開の運びとなり、その再開の節目ともなる研究きセミナーが ここ長野市ので開催されたのでした。

私たち長野市議会(議員)は 開催市の議員として「おもてなし」の役割を担い、開会式で木遣りによるアトラクションや、参加者への「おやき」の頒布などを通じて 親交を深める一助を務めました。

今回の主たる研究テーマは「議会のデジタル化」です。

基調講演として登壇した 早稲田大電子政府・自治体研究所の岩崎尚子教授は「デジタル化により、例えば災害が起きた際にも議会機能を十分に発揮し 住民とのコミュニケーションを確保することが重要」と強調し、さらには「オンラインによる柔軟な議会開催などで 議員のなり手の幅も広がる」と指摘しておられました。

(19日の報道/新聞のデジタル版)

また、後段のパネルディスカッションでは「今後の議会活性化の鍵は、デジタル人材を育成し、議会間の情報共有や連携を推進すること」とか「市民との対話を充実させるためにもデジタル化を加速させるべきだ」といった意見が出されていました。

「地方分権」や「地域活性化」の重要性が言われて久しい昨今、さらには社会が多様化を増す中、住民(国民)と政治(行政)の関係は、旧態依然の思考の中で悪しけく醸成されてきた「政治(家)が上で住民(国民)が下」との〝勘違い上下関係〟は時代錯誤・大きな勘違いであることがようやく指摘され、双方は いわば対等…もっと言えば「国民のおかげさまの上に政治(行政)が成り立っている」との「国民が上・政治(行政)は その下」の序列をもって考えるべきとの〝正しい傾向〟が示されるようになってきています。

そのうえにおいての 市民生活に最も身近な存在である市町村行政ならびに議会は、まさに市民(住民)と一体となって地域社会の資質向上に取り組むべき存在であり、そこ(市町村行政と議会)が真に機能しないことには、将来に向けた有為な取り組みを為(な)すことはできないと言っても過言では無いと思います。

しかしながら かかる基礎自治体の行政・議会は、ややもすると旧来からの慣例や現状に拘泥し または昔ながらの〝お役所仕事〟に終始したままで、未来に向けた明るい展望を持てない政治(行政)に終始しているのが現状でもあります、

そんな中でのデジタル化(DX化)の推進は、(前掲の)古い体質の地方行政・議会から脱却するたもにも有効な手立てと言えるのではないでしょうか。

私の在籍する長野市議会においては、数年前からペーパーレス化のためのタブレットの携行・今年には 有事に備えたリモート会議の研修などを進め、時代に先んじたデジタル化の推進を緒に就けているところです。

今後も、効率化(デジタル化)できるところは積極的に進めるべきことを強く認識する者の一人です。

一方 そのうえで、技術的には先進化をめざすものの 議会(議員)の役割・意義の面では、今こそ「基本」に立ち返るべきとも強く思うところです。

政治(行政)との〝両輪〟の役割を成す議会、その任(にん)の第一義は「チェック機能」である、と。

いくらデジタル化を進めて〝便利な世の中〟を披瀝してみても、そのツールに乗って行なうことが「行政の追認」であっては断じてならない。

ときに行政事務を厳しく追及し、ときに市民の「声」に応じて その代弁者とならねばならない。

そんな「(議員の)存在」こそが、行政に緊張感を醸成させ 真に市民生活向上に貢献できる業態を成すことにつながるのではないかと思います。

今回の研究セミナーには 全国各地から多くの議会関係者が参集し、会場は熱気を帯びたものとなっていました。

この全ての方々が 真に議会の役割を認識して事(こと)に処すること、このことこそが 真の地域活性化の原資になり得ると、心強く期待をもって その背中を拝したところでありました。

さき(15)日の報道で、岸田が「円安メリットを生かす海外展開を考えている 中小企業・さまざまな企業、合わせて1万社を支援していく。」と表明したことが伝えられ、それを聞いた私は 違和感を禁じ得ませんでした。

この発言は、総理が東京都内で企業や商店街を視察後 記者団に語ったもので、歴史的水準にまで進んだ円安の長期化に備え 輸出促進などに取り組む企業を支援・育成していく考えを示したものとされています。

私が感じた違和感は「円安」に対する〝意識〟のようなものです。

私も含め 多くの国民は、円安による物価高などの「マイナス影響」を イヤというほど実感させられています。

このまま円安が進行(継続)すれば、まるでボクシングのボディーブローのように 私たちの日々の暮らしにダメージが及ぶことは必至であり、私たち国民は その厳しい現状にこそ支援の手を差し伸べてもらいたいと思うのが実際のところではないでしょうか。

この 私の抱いた違和感は、やはり私だけの所感ではなかったようです。

翌日の報道で、辛口コメントで知られる京大大学院の藤井教授が、岸田総理発言に対し「(記事を見て)我が目を疑った」とまで述べていました。

氏は自身のツイッターに、岸田首相が「円安メリットを生かす海外展開を考えている企業あわせて1万社を支援していく」と表明したとする記事を貼り付けたうえで「我が目を疑いました…そんなことをする暇があるんなら、日本中にいる大量の『円安で苦しむ会社』を救済することに全力を費やすべきなのではないでしょうか。」と自身の考えをつづっていました。

昨今の円安傾向は、コロナ禍で疲弊した庶民生活に「値上げ」という形で追い打ちをかけているのはご案内のとおりです。

そのときの政治(行政)の役割…各関係者においては、まずはそこのところ(国民の窮状)に心を寄せ 施策の形成に臨むべきが第一義ではないか、と。

他のサイトを見てみても「すでに円安でメリット感を享受している企業にさらに〝追い銭〟をするのは順番が違う」などとの厳しい声が寄せられていました。

ただ ここで斟酌すべきは、総理の発言の場でありましょう。

もしかしたら総理は 物品の輸出に関わる企業へ足を運んだ折に(前掲の)発言をしたのかもしれず、であるとするならば 氏は その場に合った発言をしたことになります。なのに そこ(円安メリット企業の支援)の部分だけを切り取って批判するのはどうかとも思われるところです。

で ここのところを正確に言えば、私が この岸田発言に抱いた違和感は、氏の 一方にしか目を置かない(心を寄せない)ものの見方であります。

政治家…特に一国の総理でもあるならば、この手の経済支援について話しを興(おこ)す際には 例えば円安メリットに沸く企業支援を打ち出すその前に、円安に喘(あえ)ぐ国民の窮状に心を寄せる一言を発したうえで企業支援策を発信する。そんなバランス感覚を発揚するべきであったのに、そんな政治的配慮をすること無く いきなり〝円安メリット〟に言及した、その いわば〝デリカシーの無さ〟に違和感を覚えたのでありました。

この発言の裏には、今の円安状況は おそらく長期化するであろうという国の見通しがあり、で あるとするなら、そのメリットを活かすのが政治の役割であるという〝霞ヶ関官僚の作用〟が働いたと思われるところです。

それはそれで否定するものではありませんが、繰り返せば 官僚のプランの上に立つ政治家であればなおのこと、官僚のこさえた原稿に乗るだけではなく 自分の言葉で円安に苦しむ方々に寄り添う発言を行なうべきであったでしょう。

そんな〝(政治家としての)自分の言葉〟を発しなかった総理を見て、私は残念に思うと共に その裁量の嵩(かさ)のようなものを感じ取ってしまったのでありました。

社会には 常に「光」と「陰(かげ)」が表裏一体となっています。

為政に臨む者は どちらか一方を見ることなく、特に「光」の部分だけを見るのではなく 常に光の裏にある「陰」に目を配ること、むしろ そちら(陰)の部分を優先したうえで光に話しを及ばせてこそ「心ある者」と賞(しょう)されるのではないかと思いをいたしたところでありました。

この日(16日)、地域のそこここで秋の好イベントが開催されました。

そして その背景には、昨今のコロナ禍や さきに発生した台風災害からの いわばリベンジの機運が醸成されていたのでした。

私の住む川中島地区(町)では「第1回川中島サマーフェスティバル」が、実に2回の延期を経て ようやくの形で開催され、多くの住民が集(つど)い 笑顔の輪が広がりました。

同地区においては、さき(1998年)の「冬季オリンピック・パラリンピック長野大会」の開催を記念し「川中島フェスティバル」として 町を挙げの一大イベントが行なわれてきました。

当初は 町を縦貫する幹線道路をフル活用して開催されていましたが、その後は社会情勢の変化などに伴い 数年前から旧選手村(現今井ニュータウン)のメイン道路を使ってのイベントとなっていました。

そのうえで地区(町)においては 行事そのものの存続についても議論されることとなり、その過程の中で 今までのような大規模な行事の開催は難しいにしても、何らかの形で〝行事の灯〟は消さないようにしてゆきましょう、との総意が形成されてきたのでした。

が…そこへ来ての〝コロナ禍〟の襲来であります。

やや縮小傾向ながらも継続開催を旨とされてきたフェスティバルが、3密や濃厚接触の典型ともなることから 開催が(全国傾向に準じて)見送られ、ここ2年に亘り中止を余儀なくされてきました。

で あれから3年…ようやくコロナ禍も落ち着きを見せたことから、今年は「川中島サマーフェスティバル」と銘打ち 応分の規模で開催することになっていましたが、まさかの〝コロナ第7波〟の襲来で またも延期を余儀なくされてしまいました。

それでも、ご関係者の〝熱意の灯〟は消えることなく点(とも)り続け、そして ようやくこの日、当初予定の〝サマー〟の時期からは大きくズレ込んでしまいましたが 開催にこぎ着けたのでした。

改めて開催された「川中島サマーフェスティバル」は、川中島公民館の大ホールと支所駐車場を活用して行なわれました。

これまでのフェスティバルに比べれば いわばこぢんまりとした感じですが、逆に言えば コンパクトな範囲での〝現実的なサイズ〟での開催となり、今後の継続性を考えれば ちょうどイイと言えるのかもしれません。

屋内会場においては「文化芸能プログラム」として 歌や踊りが披露され、屋外においては 地元商工会や住民自治協議会の地域振興部会、また地域きらめき応援隊の物販などが行なわれ、エリア内は さながら祭りの縁日のような盛り上がりをみせていました。

と…開会まもなく 会場の一隅に大きな人だかりが。何かと見れば「バナナの叩き売り」が始まっていました。

で さらに見れば、叩き売りの主は 町公民館のM館長さんです。

教員あがりで お寺の住職を務めるM館長さんは、いわば〝言葉のプロ〟でいらっしゃいます。

たわわなバナナの房を前に、フーテンの寅さんみたく〝掴(つか)みはオッケー〟のご口上(こうじょう)を始めると、周囲には笑いの輪が広がっていました。

前掲のとおり、いわばオリンピック景気に乗って始まったフェスティバルは 時間経過と共に継続開催の可否にまで議論が及び、そこにコロナ禍が悪しき追い風になったことで 事(こと)の推移によっては 行事そのものが無くなってしまうかもしれない〝存続の危機〟に瀕(ひん)していました。

しかし 住民自治協議会はじめご関係の方々の熱意により、規模は縮小されたものの 改めて「第一回」のサマーフェスティバルの開催となり、これで今後も継続的に開催できる目処(めど)が立ったことで 私の立場でも安堵したところでありました。

コロナ禍によって停滞を余儀なくされた地域コミュニティですが、この日の行事のような〝積み上げ〟により、再び活発化することを願って止まないところです。

その後 地元をあとにし、一路 さきの東日本台風被害に遭った、長沼地区(赤沼公園)に車首を向けました。

同じくこの日、長沼地区の方々による「元気を贈ろう!長沼コンサート」が開催されていました。

これまでもお伝えしているとおり、この10月は あの未曾有の台風災害から3年が経過し、ご関係者の方々をはじめ私たち長野市民は、改めて追悼と復興の思いを新たにしているところです。

そんな中、地区の有志の方々が「復旧から復興、そして発展へのエール」をテーマに掲げ、長沼地区の復興の象徴でもある ここ赤沼公園を舞台に、心温まるコンサートを開催したのでした。

コンサートには イベントの趣旨に賛同された多くのミュージシャン(演者)が出演し、それぞれに災害からの復興に心を寄せながら 美しい旋律を奏でておられました。

綺麗に芝生が貼られ、木陰が設(しつ)えられた園庭には 聴衆がリラックスした様子でてんでに座り、音楽に耳を傾けては拍手を送っていました。

かくいう私も、この赤沼公園の復興ぶりを目にし 改めて感慨のようなものを禁じ得ませんでした。

と いうのも、さきの台風被害で被災ゴミの片付けボランティアに参加した際、何いう ここ赤沼公園は、被災ゴミの集積場に指定され ありとあらゆる被災ゴミが堆(うずたか)く積み上げられていたのでした。

公園の遊歩道は ゴミを積んだ軽トラの経路となり、沿道には水をかぶった被災ゴミが累々と積まれていました。

子どもらの遊ぶ遊具の周辺もゴミまたゴミ…まさに悲惨な状況となっていたことは未だに記憶に残っているところです。

そんなひどい状況でありましたが、災害後の計画的な復旧工事により、公園はまた人々が集う憩いの場として蘇(よみがえ)りました。

公園内の土は、環境に配慮し表土の入れ替えが行なわれたうえで芝が貼られ、遊具や運動器具も元どおりに直されました。

この日も 子どもらが無邪気にブランコを漕いだり滑り台に興じたりして 歓声を上げていました。

被災ゴミの集積場から いつもの公園へ。

ゆえに赤沼公園は「台風災害から復興への象徴」と位置づけられているのでありましょう。

この日の2つの行事は、市域の歴史の中での〝低迷と復興〟を象徴するものであり、それだけに、行事で見られたみなさんの笑顔に 明日に向けたポジティブ(前向き)な心を感じることができました。

さまざまに厳しく難しい状況にある中、なかなか平易に事(こと)を運ぶことは難しいところではありますが、それでも みんなが心を寄せて事態に臨めば、きっと打開することができる。そんな勇気のようなものをもらった感しきりでありました。

・

この日(15日) 2つの事柄について席に着くこととなり、ジャンルは全く異なれど「〝市民感覚〟を反映させるべきこと」を再認識することとなりました。

午前中は、市民の有志による「体育館の在り方を考えるまちづくりプロジェクト」の会議…というかミーティング(意見交換)に参加しました。

このプロジェクトについては これまでも本ブログでレポートしておりますが、市内の体育館(中部勤労青少年ホーム施設)の存続要望に端を発し、単なる体育館の存続要望との狭義(きょうぎ)に止(とど)まらず 市内の体育館施設の在り方(役割)を考えること、ひいては長野市が進める「公共施設マネジメント」の考え方そのものに一石を投じることとなっています。

いわば〝市民感覚〟が行政を動かすこととなっています。

すなわち、市(市長)の目指す〝健幸増進都市〟の実現 すなわち「健康寿命延伸」には体育館が必要であること・公共施設マネジメントの推進との名目の下で いわば縦割り行政の中で所管ごとに施設の廃止を一方的に進めるのではなく、(体育館の位置づけを)部局横断的に考え (利用者数などに応じて)残せる施設は残すという発想に立つべきなどと提言を重ね、その結果 これまで頑(かたく)なであった市の姿勢も、例えば さきの本会議での私の質問に対して、(前掲の)中部勤青ホーム体育館(商工労働課所管)を 社会体育館(スポーツ課所管)に移管したうえで存続させる見通しを示すなど、いわば(イイ意味で)柔軟路線に転化したところです。

その陰には、当該プロジェクトの方々の 対局に立った提言があります。

この方々は、単に「自分たちの使う体育館〝だけ〟を残してほしい!ウチさえ残れば後カンケーない」などとという〝おねだり・わがまま要望〟では無く、前掲のとおり広義に立った提言を行なうことで、市もその意見に耳を傾け というよりも大いに参考にすることとなり、その結果として体育館の存続を勝ち取る機運(まだ結果は出ていない)となりました。

さらに このプロジェクトのメンバーのお一人は、今後の長野市の「スポーツの将来像」にまで夢を描いておられ その夢の姿を披瀝してくださいました。

「長野市には、4つものプロスポーツチーム(団体)があり、また 部活などで向上心をもって切磋琢磨するアスリート・生涯に亘ってスポーツを楽しもうとする人たちがいます。そんな好環境の下、今後は プロスポーツ⇔アスリート⇔生涯スポーツの人が相互に交流的活動を継続的に行なうことで、スポーツのスキルアップと健康寿命延伸が同時に伸びてゆけるのではないか。そして、その「場」として 体育館が重要な役割を果たすことになるのではないか。」とのことでありました。

そのうえで、この考え方は 文科省が進めようとしている「部活の地域移行」にもイイ意味で影響を及ぼすことができるのではないかと言及、例えば 部活指導を地域のスポーツ愛好団体が担うことも含めて一考することもできる旨 述懐されたところです。

この考えを基にすれば、今後の体育館に関するプロジェクトは 直接的な所管課のみならず、例えば高齢者福祉に関する所管や 教育に関する所管の参加も促し、ひいては市全体の将来を考える機会にもなり得ることが話され、いわば「小さく産んで大きく育てる」的な〝政策の広がり〟のようなものを実感したところです。

午後は、市内にある障がい者福祉施設へ「調査」に出向きました。

施設名や調査内容については後日に譲ることといたしますが(概要については10/8付のブログでも触れています)、約10年前に開所したこの施設には 多額の補助金を受けておきながら稼働していない大型機械があり、そのこと(未稼働常態)について市民(Gotaという福祉グループ)から「おかしい」との指摘があったことから、それを受けて 議員の立場で調査を行なったものです。

しかして その実態は、市民(Gota)の指摘のとおり 非常にずさんなものでありました。

多額の資金を投入して設置した機械が未稼働…減価償却もできない(しない)まま〝置きざらし〟になっていることは、市民感覚(例えば民間企業)でいえば考えられないことでありましょう。

この日の調査によって さらに検証(確認)すべき内容が散見されたことから、一旦は関係者に持ち帰らせ、後日 改めて調査の場を設けることといたしました。

「障がい者福祉」というと 非常に聞こえがイイ善行と考えられる(印象づけられる)ところですが、その実態は いうなれば脇が甘い事業運営のうえに、真に障がい者の方を向いて仕事をしているのかと訊きたくなる現状にあるようです。

今回の調査をキッカケに、改めて地域の障がい者福祉の実態にメスを入れ ひいては各事業が真に障がい者のために行なわれるものになるよう、そのうえで「主役」である障がい者の社会生活に光の当たるものになるよう取り組んでゆきたいと思いを新たにいたしました。

この日の2件の取り組みは、奇しくも「市民感覚」の重要性 というか、それが当たり前であることを再認識すべきことを実感したものでありました。

コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響で落ち込んだ市内経済の早期回復、消費喚起を目的として発行される「ながのビッグプレミアム商品券」は9月...

さき(5日)の新聞(デジタル)報道で、長野県塩尻市議会が 来春の統一地方選改選以降「監査委員」の議会選出(議員が監査委員を務めること)を行なわない方針を決めたことが報じられ、耳目を集めました。

同市議会は今後、議会選出の監査委員を行なわないとする条例(改正)を市に提言(提出)することを4日の議会運営委員会で確認したとのことです。

それに代わる〝チェック機関〟として、同市議会では 昨年5月に全議員が全ての予算・決算の審査に当たる「(常任の)予算決算委員会」を設置しており、この委員会の場で議会としてのチェック機能を高めてるとしているそうです。

この根拠には「監査委員の一部を議員から選ばなければならないとしてきた規定を緩和」との 地方自治法改正の動きがあります。自治体の条例で定めた場合には、議員から選任しないことができるようになりました。

市や県町村議会議長会などによると、県内では 木曽郡王滝村が昨年12月から議員選出の監査委員を置いていないそうです。

ご案内の「監査」という業務は、自治体においては行政事務事業が適正に行なわれたか、それに伴う会計収支は適切かつ「入り」と「出(で)」が符号しているかをチェックする重要な機関です。

特に 単年度決算が主となる自治体運営においては、年度ごとに監査を行なうことで、次年度以降の事務事業がより適正なものになるよう指摘せねばならず、その眼力と指摘力に相当な期待が寄せられるものです。

この監査における議会選出委員を設置しないことを決めた塩尻市議会の判断については、監査作業を議員全員で行なおうという〝決意の裏打ち〟とも取れます。

なお 長野市においては、議会から2名の監査委員が選出されており、議会審査とは別に監査作業に参加することになっており、一方で、予算審査については各常任委員会で・決算審査については決算特別委員会(分科会)を設け、所管は分掌しながらも 議会としても予算・決算の審査に関わることとなっています。

今回の塩尻市議会の判断については、それぞれの自治体議会の考えとして尊重されるべきと思うところですが、私とすれば 監査のようなチェック作業は、先ず前提として 監査委員であろうが無かろうが議員の立場で常に(イイ意味で)監視の目を光らせておくべきであること、そのうえで 監査委員としての議員のチェック・さらには議員としての予算・決算審査を通じてのチェックと、いわばダブルチェックを行なうことで、行政事務事業がいっそう修練されるのではないかと思うところです。

ただ しかし、このこと(監査)については、監査に臨む者の(前掲のとおり)眼力に負うところが多くあり…その目が鷹(タカ)であれが厳しい監査が 鳩(はと)であれば看過型の監査になってしまう場合もこれあり、逆に言えば 監査に臨む者の姿勢が、監査作業自体に反映されることは いた仕方ないところであります。

そして、そのこと(眼力の如何)は 何も監査委員では無くとも、議員ひとりひとりに課せられたs使命ともいえるでしょう。

今回の塩尻市議会の判断がどのように事務事業に反映されるのかは 来年度の改選以降の塩尻市議会議員の取組み次第ということでありましょうが、われわれ長野市議会においても さまざまな面での監査作業を尖鋭とし、市の行政事務事業が 真に市民生活に資するものになるよう不断の努力を重ねてゆきたいと、他山の石を見て思いを新たにいたしたところです。

(なお、この判断…監査委員となることで議員に負担がかかるから その軽減対策としての不選出であれば、それは本末転倒なのですが…ゆめゆめ そんなことは無いと信じるところです)