あれから3年。

2019年10月に発生した「令和元年東日本台風」は、列島にさまざまな被害を及ぼし 災害史を刻むこととなってしまいました。

長野エリアにおいては、主に千曲川流域に越水などの甚大な被害を及ぼし、今も私たちの記憶に鮮明に残っています。

あれから3年…時間だけは確実に経過し、被災地においては 復旧・復興の取り組みがされ、その模様は本ブログでも随時ご報告させていただいております。

読者のみなさんにおかれては、ブログページの右側に「バックナンバー」欄がありますので それを活用して回顧していただければとも存ずるところです。

そんな中 さきの地方主要紙の紙面に、被災地(豊野町)における 被災に伴い空き地となった場所を巡る〝新たな問題〟が取り上げられたことから、その件について 11日に行なわれた「長野市議会 福祉環境委員会(協議会)」の場で所管(環境保全温暖化対策課)に事実関係を質(ただ)しました。

記事によると、台風19号被害に伴い更地(さらち)となった土地に 新たに土木事業者が進出(賃貸契約)し、そこ(更地)に 工事で出るなどした「残土」を積み上げているとのことなのです。

その場所は、豊野町の いわばメインストリートに面しており、周辺には 宅地や商業地や公園が遍在ており、災害を経て どうにか復旧を果たし、多くのみなさんが 再びここで生活を再開している域(いき)なのです。

加えて、当該の〝残土置き場〟のすぐそばは、豊野エリアの復興の象徴ともなる「豊野防災交流センター」の建設予定地にもなっているのです。

取材によると、当該の残土処理地は盛り土が約2メートルの高さで積まれ、大型の重機や残土選別機(大型のふるい)が置かれているとのこと。

周辺住民に訊くと、9月初め頃から建設工事で出た残土が大型ダンプカーで運び込まれ、大型重機や残土の選別機が作業するようになり、連日の朝晩に亘り 大型ダンプカーのエンジン音が響いたり粉塵のようなものが舞い、住民の一人は「2階にいるとガタガタと地震のように揺れる。粉じんもすごく、干していた洗濯物も汚れた。」とこぼしておられる様子が伝えられていました。

この残土処理地を管理する業者によると、地元の地権者と土地賃借契約を結び 台風翌年の20年10月に同市徳間から移転しており、残土処理地として利用しているものの 法的には何ら問題は無いと説明しているとのことです。そのうえで、周辺住民の住環境に鑑み 今後は防音壁の強化などに取り組むことを、9月に開いた住民説明会で説明したとのことでありました。

この内容について 11日の福祉環境委員会(協議会)で確認すると、市は住民の要請を受け 任意で調査を行なったものの、当該土地は 騒音規制法の対象となる特定施設でもなく、残土は廃棄物処理法が対象とする産業廃棄物でもないことから、法的な規制はできないとのこと。

ただ 住民被害の訴えもあることは事実なので、これからも適切に仲立ちとなり 騒音や粉塵などの被害が最小限に抑えられるよう指導していくとのことでありました。

未曾有の台風被害を受け、被災地の土地利用は いわば難しい状況のままに推移しています。

被災後も 住み慣れた土地で再び生活を再開する人たちがおられる一方、被災を契機に他の土地へ転出する世帯や事業所も少なからずおられ、被災地エリアの土地には空き地や更地が目につく状況にもあります。

また 被災地に土地を所有するも その利活用が見込めず、今回のように事業者に賃貸せざるを得なくなっている地主もおり、そんな いわば「背に腹は代えられない事情」が、かかる〝新たな社会問題〟に発展しているのは、これも台風被害の延長線上にあるものか…と忸怩たる思いを新たにさせられるところです。

あれから3年。

件(くだん)の台風被害は、未だにさまざまな様態で 私たちの社会生活に影響を与え続けています。

3年という時間は経過したものの、今後も「あのこと」を忘れず、未だに横たわる諸課題(諸問題)に対峙すべきことを再認識いたしたところでありました。

先週の10/5、6の2日間、長野市農業委員会での県外視察が行われ、私も参加してまいりましたので、内容に関し、ご報告いたします。今回の視察において、特に、浜松市及び藤枝市の取り組みは、長野市農業政策においても参考とすべきものであり、積極的な取り組みが必要だと受け止めました。

●三ケ日町農業協同組合(JAみっかび柑橘選果場)

<概要>

令和3年10月、総事業費79億1、529万円の新たな柑橘選果場が完成した。静岡県と浜松市からそれぞれ5億円の助成を含め、補助金総額は48億5,178万5千円。

井口組合長によると、全国の柑橘生産量は、昭和50年代の350万t時代から令和3年度の72万tへと大きく減少している。従前のルールや販売方法等を見直す時期であり、供給体制を整備し、ブランドを活かし市場からあてにされる産地形成の更なる強化を図るための取り組みである。

<所感>

全国的な生産量は減少しているが、三ケ日みかんについては、増加しており安定している。しかし、後継者確保の課題は解消できていない、特に、小さな農地の需要が少ないこと、境界の調整がしにくいこと等、現在の農地法において、対応が困難な事例に直面していることから、カテゴリー毎に解決方法を模索しながら取り組んでいるとのことだ。

長野市農業のみならず全国的な課題である後継者確保と育成、更に、農地法による制約等を踏まえ持続可能な農業を考えていく必要がある。

現在、JA三ケ日は農地銀行による農地の集積・集約に取り組んでいる。資料では、令和10年に営農規模縮小、更に、営農をやめる、との意向を示した数値は35.2%である。また、組合員経営主の年齢構成を令和2年と平成27年を比較すると59歳以下の割合が41.5%から27%へと大きく減少している。こうしたことを受け、職員2名体制で、これまでの受け身の姿勢から組合員からの要請に寄り添った対応へと、将来に向けた積極的な取り組みが行われている。本市のJAにおいても、更なる能動的な対応へと進化させていくために、参考にされたい。

●浜松市農業委員会(農地銀行について)

<概要>

浜松市農業は、恵まれた自然条件、豊富な水を活用し農業基盤整備がなされ、更に、有利な立地条件から、みかんを中心とした果樹、お茶、畜産等の多彩な農産物により発展してきた。令和2年実績で全国第7位の農業産出額を誇っている。しかし、担い手の減少により、総農家数、経営耕作面積は減少傾向にある。

以上を踏まえ、浜松市農地銀行を開設し、農業委員会に申込みのあった「貸したい・売りたい農地」の情報を公開し、担い手確保及び耕作地面積減少に向けた取り組みを行っている。

<所感>

17,500人への調査を行い、情報を専用のホームページで公開している。毎年4月に更新し、以降、適宜、更新している。アクセス数は22、242件(令和3年度)で、毎年5,000筆(360ha)の新規登録があるが、成約数は149筆(13.5ha)。中には使い難い農地があるが、耕作に繋げられる農地については、農地再生補助金を市単独予算を執行している、との説明があった。しかし、耕作に結び付けられない農地が増加していく現状への効果的な解消方法が見つからず、大きな課題であるとの認識を示されていた。

長野市農業においても、担い手確保及び耕作地面積減少、言い換えると、後継者確保、耕作放棄地解消は大きな課題である。しかし、農地の現状や情報を広く公開しているかという視点でみると、決して充分とは言えないと考える。長野市は農業が持つ多面的な効果を市民全体で共有し、更に、農業を長野市における重要な産業の一つとして位置付けているのであれば、農業に関する情報を広く市民に伝える努力を更に強化すべきではないか、と考える。特に、農地情報について、浜松市の取り組みに倣って取り入れるべきである。

●藤枝市農業委員会(ふじえだゼロから農業エントリー制度について)

<概要>

藤枝市農業委員会は、令和3年5月1日より、「ふじえだゼロから農業エントリー制度」を開始した。自給自足や生きがいを目的として耕作や就農を目指す方の、市内遊休農地について10a以下でも使用貸借を可能とするもので、遊休農地発生防止と解消、更に、新規就農促進を図っている。(注:農地法第3条に基づき、藤枝市の使用貸借下限面積は30aとしている)藤枝市が窓口となり、農地の貸し借りを支援するとともに、農地がなくても気軽に農業をはじめるスキームを作ったといえる。

<所感>

長野市の農業政策に積極的に取り入れるべき事業だと考える。要件も実情が考慮されており、一例として、農作業経験のない方の場合は、0.6a(60㎡)以下、農作業経験はないが、営農している方の指導を受けながら農業をはじめられる場合は1a(100㎡)以下等の権利取得が可能となっている。農業に関心を持ち、生きがいや趣味の一環とした意欲的な就農者の増加により、新規就農の促進と荒廃農地解消に向けた効果的な取り組みとなり得ると受け止めている。

これまでの実績は、本年9月末で54件の申請があり、うち、エントリー認定者は52名で29件が農業委員会で許可されたとの説明があった。更に、申請者の年代別でみると、50代以下が37名、約69%を占めていることから、#楽しく、#趣味として、#手始めに、#小規模から、#初心者大歓迎、#農業女子・男子、#家族で、等の本制度が目指している方向に確実に進んでいるのでは、と感じた。

農地の売買、賃貸借は農地法に基づくが、法律の範囲内で出来る策を講じることで、現在直面している課題解決に向け、大いに参考とすべき取り組みだ。

●KADODE OIGAWA

<概要>

静岡県島田市に所在する県下最大規模の体験型フードパークで、地元農産物が集められ、施設内にはマルシェ、産直レストラン、カフェ等があり、令和2年11月に、JAおおいがわが設立した。

<所感>

平日の昼ということもあり、多くの女性が産直レストランで地元産食材を中心に舌鼓を打たれていた。詳細は不明だが、JAの他、行政や各種団体の協力により設立された経緯があると思うが、農業を中心とした地域振興に大きく貢献している施設だと思われる。長野市内には同様の施設がなく、その設置に期待を寄せたい。

以上となります。冒頭でも記しましたが、長野市の農業政策において、欠けていると思われる取り組みが両市において進められ、効果が期待されています。本気で新規就農等の就農人口増や耕作放棄地増加の解消を考えていくのであれば、行政として更に関与を強め、取り入れていく必要があります。今後、議会において提案していきたいと思います。

「食欲の秋」や「味覚の秋」また「収穫の秋」とも言われ、四季のあるわが国において「秋」は さまざまな面で実り多い季節となっています。

里の圃場では 一斉に稲刈りが行なわれ、五穀豊穣の筆頭でもある米の収穫が進んでいます。

今年もまた、炊飯器の中で光り輝くオイシイ新米が食卓に載せられ「飯(めし)だけで茶碗一杯イケル!」と喜ばれることでしょう。

で、とりわけ 山国(やまぐに)である信州の〝秋の逸品〟といえば、そう「キノコ」が五指に入るところであり、さらには 山地に遍在する自生(天然)キノコこそが、秋の味覚として喜ばれているところです。

キノコといえば、独特の風味と食感をもち 昨今では身体の滋養に優れていることも注目され、そのまま食したり 汁モノなど様々な料理の引き立て役として食卓を賑わしてくれています。

そして、それら豊かなる秋の味覚を得る「キノコ狩り」は、それを愛好する方々にとって 待ちに待った年中行事とも申せます。

この時期になると、多くの愛好者が山へと分け入り ときにはビク一杯のキノコをゲット、ご家族はもとより近隣の方々にも振る舞っては喜ばれているものです。

ただ そんな中、ここのところ 私(だけじゃない)が憂慮しているのが「キノコ狩りで遭難」のニュース…それも一つや二つじゃなく〝頻発〟といえるほどの多さで報じられていることです。

で、遭難場所や様態は異なれど 共通していえるのが「高齢者の遭難」という点です。

今年だけでも複数件の〝キノコ狩り遭難〟そのいずれも 当事者はお年を召した方々であり、おそらくは (キノコ狩り)キャリア何十年というベテランでありましょう。

そんな、自分の〝キノコ山〟を知り尽くしたハズのベテランハイカーが なぜに(多くの人が)遭難の憂き目に遭ってしまうのか。

これは一重(ひとえ)に、高齢(加齢)に伴う体力の低下に他なりません。

50~60才代の頃は 山地を駆け巡っても平気の平左(へいきのへいざ)、あらゆる収穫ポイントを巡っては沢山のキノコを採っては みんなに喜んでもらい、その笑顔に接しては悦に入っていたものでした。

しかし あれから相当の年月が経ち、自分でも気づかないうちに足腰は弱り 昔のようにはゆかなくなっているのです。

それでも山は、今年も多くのキノコを這(は)わせてオレを待っている。オレが行かずして誰が行くのか。

・・・・・・。

キノコ採りに行くのは、秋の欠かせぬレジャーとして また健康づくりの観点からも、非常によろしいことと思います。

しかし そこでは、是非ご自身の年齢(厳密に言えば体力)と〝相談〟しながらビクを背負(しょ)ってほしいと思います。

山は変わらないけれど、自分は確実に変わって(衰えて)いることを自覚したうえで山に入る。

決して無理をせず、ほどほどを旨として〝狩り〟を楽しんでいただければ 不測の事態に見舞われることも無いし、自分も痛い思いをせずに ひいては(捜索隊など)他者に迷惑をかけることなく自宅に(お土産を持って)戻ることもできる。

昨今の社会では 高齢者に起因する交通事故のニュースが頻発していますが、この〝キノコ狩り遭難〟も然り…いずれにしても、社会全体の高齢化が あらゆる場面において不測の事故発生に影響していることを再認識させられるところであります。

ところで、こと 自然を相手にした収穫ごとにおいて〝ありがちなこと〟を、過去の事故事例の中でも啓発しています。

「自分だけの穴場」を他者に知られたくない故(ゆえ)の、単独入山に伴う遭難事故です。

気持ちは分かる。

苦労して見つけた自分だけの穴場…もし他者(これは身内も含む)に知られてしまったら、自分が居ない間に採り尽くされてしまうのではないか、とのご懸念から 入山は常に単独。

そのうえで 多くの収穫が得られた際に「どこでこんなに採ったんだ?」との 皆の驚く顔が快感となり「よし、また今度!」と勇んで山に(独りで)分け入るのです。

しかし、もう ご自身も立派な高齢者です。何かあれば、遭難とまではゆかなくても 捻挫(ねんざ)しただけで歩けなくなり、助けも無い中では衰弱の一途を辿ることも懸念されるでしょう。

それらを踏まえ、どうか高齢の〝キノコハンター〟におかれては、決して無理をしないこと(引き返す勇気をもつこと)・単独で山に入らず 最低でもバディ(相棒)を組むなど複数で入山すること・万が一に備え チョコや飴などの非常食、それに携帯電話(スマホ)を携行すること 等の自己防衛策をもったうえで、安全のうちに 山を楽しんでいただければ、と切に思うところであります。

クルマもキノコも ときにお酒も「年齢(とし)相応」を旨として〝それなりに〟豊かで恙(つつが)なき人生を全うしたいものです。

9日午前、R元年の台風19号災害以来、コロナ禍で中止を余儀なくされてきた区民運動会が4年ぶりに再開され、お招きいただきました。44回目を数え...

9日午前、R元年の台風19号災害以来、コロナ禍で中止を余儀なくされてきた区民運動会が4年ぶりに再開され、お招きいただきました。44回目を数え...

本日、母校である長野県長野南高等学校創立40周年記念式典並びに記念講演を執り行いました。

昭和58年4月、初めての入学生を迎えて以来、紆余曲折はあったものの、多くくの皆様から温かいご支援等をいただき、節目の年を迎えることができました。記念講演は、ゴルゴ松本さんをお呼びし、「出張!ゴルゴ塾 命の授業」を熱い講演をお聴きすることができました。

私も同窓会長として、節目となる記念事業に携わり、多くの方々にご理解とご協力をいただきながら、無事にやる遂げることが出来、感無量です。

本日の式典において、式辞をのべさせて頂きましたので、ご紹介させていただきます。

本日は、創立40周年を迎え、ご来賓として、長野県教育委員会 高校教育課 主幹指導主事 大倉宏夫様、更北住民自治協議会会長 山野井敏人様にご列席いただき、長野県長野南高等学校創立記念40周年記念式典を挙行できますことは、大変な喜びであります。

実行委員会を代表し、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。

40年という歴史におきまして、一つの節目の年を迎えることができ、一層、学校、PTA、同窓会、それぞれの役割を改めて認識するとともに、責任を痛切に感じながら、それぞれ精進し、努力していきたいと思っております。

さて、時代は平成から令和へと移り、人口減少、少子超高齢社会の進展、気候変動等の構造的な問題に加え、新型コロナウイルスの猛威、更に、ウクライナ危機を受けた資源や穀物の価格の高止まり、円の下落による輸入品の急騰等、私たちの生活に大きな影響が及ぶ事態に直面しています。

更に、今後、いつ、何が、どのように、起こるか予測不能な時代ともいえると思います。本校が開校した昭和58年当初、今は当たり前になっていることを予測できたでしょうか、翻って、考えてみると、この先、10年後の日本の姿がどのように様変わりしているのか、時代の大きな渦に翻弄されることも少なくないと思います。

しかし、どんな時代であっても、決して諦めず、前をしっかり向いて歩を進めていく、そんな姿勢が大事だと思います。

私が敬う偉人、西郷隆盛は、その生涯を通じて、天を敬い、人に対し慈愛の心を持つ、「敬天愛人」という目標を掲げていました。

また、西郷は“己を尽くして人を咎めず。我が誠の足らざるを常にたずぬるべし。我を愛する心を以って人を愛せ。自己を許すが如く人を許せ。人を責めるが如く自己を責めよ” という言葉を残しています。

これは、「やりきった」と感じられるまで努力していることはあるか、何かを悔やんだり、人のせいにしたりする前に、本当に自分のベストを尽くしたのか、と自問自答することで、実は、努力が足りなかった自分に気づき、また、努力していないときのほうが、人のせいにしがちとなる、ことへの戒めの言葉であると受け止めています。

先日、信濃毎日新聞に掲載された40周年記念広告で、高山生徒会長は、伝統を次の世代に、と力強いメッセージを寄せられていました。

地域の先人のご苦労の上に創立された長野南高校は、将来に渡って、校是である「意欲 創造 誠実」の精神を伝えていく努力を積み重ねることで、常に、進化を遂げ、次世代へと伝統が受け継がれていくものだと思います。

そのためには、この40周年を契機とし、現状に甘んじるのではなく、己を顧みて、自問自答を繰り返し、常に、ベストを尽くすことのできる学校へと更に大きく成長していくことを願います。

結びに、長野南高校の発展のために、生徒、教職員の皆様のご精励と相まって、県教育委員会のご指導、地域の皆様のご理解とご協力、PTAと同窓会、関係する多くの皆様からご支援をお願いいたしますとともに、これまで以上にご指導ご鞭撻を賜りたくお願い申し上げます。

10年後、また、このような記念式典を行うことができるよう、関係者一同、誠心誠意努力してまいります。本日は、誠にありがとうございました。

以上となりますが、感謝の気持ちとともに、無事に終えることが出来た安堵感にしたりながら、本ブログを投稿いたしました。

一挙に冷え込みが厳しくなり、寒暖差の激しい1週間に。冬支度を急がれている方も多いのではないでしょうか。ご自愛ください。 さて、1週間前の10...

寒い。

娑婆(しゃば)の陽気は、これまでのうららかな状況から急転直下、一気に初冬を思わせるように寒い毎日となっています。

もう これには身体(からだ)がついてゆけまへん。

今まで来ていた半袖シャツを長袖に変え、出かけるときにはコートやジャンパーを引っかけて空を見上げ「オ天道さん、いったいどうなっちゃったの…」と独り言(ご)ちているところです。

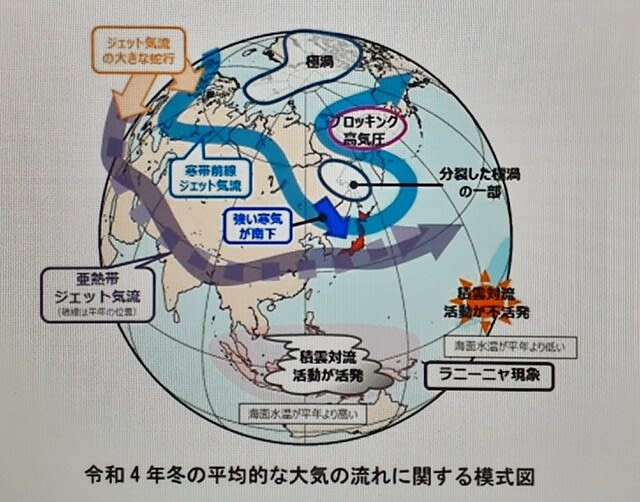

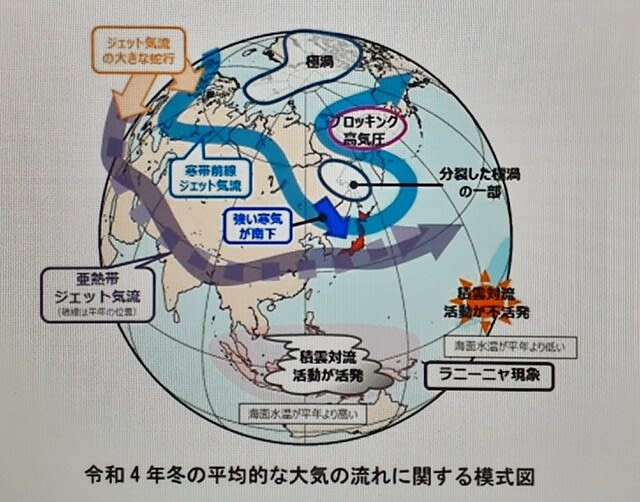

この ひと足もふた足も早い寒さの到来の原因には、シベリア上空を流れる「寒帯全線ジェット気流」が蛇行(南下)する「ラニーニャ現象」のより寒気が列島を覆ったことで生じるらしく、今後も不定期のうちに寒気が訪れ 肌寒い…というより「寒い!」陽気を招くことになるようです。

一方で、このジェット気流が列島に被(かぶ)らないときは、今後は逆に気温が上昇するとのこと…しばらくの間 私たちは、夏服と秋冬物を両手に抱え〝二刀流〟の装いで過ごさなければならないようです。

いずれにしても、この極端な寒暖差は 体調不全の原因になりやすいことから、私たちは 蔓延するコロナ対策に並行して、不測の風邪など引かないよう体調管理に万全を期することが求められていると申せます。

この時期に風邪を引いても、誰も褒(ほ)めてはくれませんから。

◇諸課題に向け、始動

[始動1/長野市の外郭団体における 過去の事業にメス]

市民の「福祉」の在り方を考えつつ活動を重ねる有志の団体『Gota』が、長野市の外郭団体となっている福祉関係の協会での過去の事業について問題点を指摘し、そのことについて検証(調査)を行なうことになりました。

私も『Gota』の一員として この調査活動に参画しています。私は 自分の役分(やくぶん)として、議員の立場で議会での質問や委員会での質疑を通じて問題提起しており、それらに基づき 然るべき後に具体的な調査に入ることとしております。

この日(7日)は、Gotaのメンバーが集まり 調査の下打合せを行ないました。

単独活動と異なり、複数の しかも違った立場(社会環境)の者が様々な意見を出し合うことで、やがて議論は修練され 調査に向け大いに参考になったところです。

事(こと)の詳細については後日に譲ることとしますが、Gotaにおいては、今回の調査を契機に 最終的には長野市の福祉行政・事業が 真に市民や関係者のためになるものになるよう、イイ意味で諸課題を〝追い込んでゆく〟ことを確認したところです。

「いったい誰のための福祉?」このことをキーセンテンスとし、調査に臨んでまいります。

[始動2/市内の公園での「犬の散歩」解禁へ向け、関係団体に協力を打診]

長野市内の公園での「犬の散歩」の解放に向け、家庭犬の育成(しつけ)の普及向上に取り組む団体に協力を要請し ご快諾いただきました。

と いうのも、長野市は 他市に比して、市内の殆(ほとん)どの公園で「犬の連れ込み」が禁止されており、私の下(もと)にも 多くの愛犬家の方々から「公園で犬を散歩させてほしい」との声が寄せられています。

しかしながら、長野市では 数多(あまた)ある公園のうち 3つの公園だけが犬の散歩(連れ込み)や容認されているだけで、他は一切〝ワンちゃん進入禁止〟となっているのです。

で その陰には「飼い主マナー(の悪さ)」が挙げられているのです。

いわんや「糞害(ふんがい)」です。

これまでは 心無い飼い主が、散歩中の犬の糞を放置したまま立ち去るケースが多く 愛犬家以外の市民から苦情が寄せられるほどでした。

しかし 最近では飼い主マナーも向上してきたこともあり、市民アンケートでも7割以上の人が「公園での犬の散歩を容認したい」としていることから、この機を得て 公園を解放するよう市に求めているものです。

しかし いくら市民の声が届けられているといっても、いち議員が騒いだだけでは 市も対応しずらいであろうと考え、この際として 市内で犬のしつけを積極的に行ない「飼い主マナー」の向上に向け不断の活動を重ねている「愛犬育成団体」に声をかけ、かかる団体が前面に出たうえで 市に働きかけてもらうこととしました。

この日は「初めまして…」のお電話でしたが、私の言う趣旨にご賛同いただき、今後 当該団体と連携しながら、公園における犬の散歩の解放に向け協調してまいります。

ただ その(解放の)裏付けには、公園に犬と一緒に立ち入る100%の飼い主が 糞尿の始末をキチンと行なう(糞は持ち帰り・尿は水で流したり中和剤の噴霧)ことが必須条件であることから、飼い主マナー向上も併せて実行(啓発)してゆきたいところです。

いずれにしても、諸課題は待った無し。

この日を契機に、前へと進んでまいります。

過日(5日付)信濃毎日新聞の29面(第三社会面)の特集コラム「声のチカラ」に「他に場所はないの?学校の「校門前」でたばこ吸う先生が気になる…」との記事が掲載され、何とも複雑な思いにさせられました。

記事によると、県立高校の校門の目の前に自宅がある主婦から「校門の前でタバコを吸う先生が気になります。台所で料理をしていると(タバコの)臭いが漂ってくることがあるほど。校内に喫煙所はないのでしょうか?」との 苦情に近い投稿が(声のチカラに)寄せられたとのことで、よりによって「聖職」たる任に就く教職員が 自らが勤める学校の門前でタバコをくわえる姿と、それに伴う〝煙害〟について 疑問の声が寄せられたことが載せられていました。。

記事には、ここに至る経過と現状について述べられていました。

教師らが校門前などで喫煙するのは、受動喫煙対策を強化する「改正健康増進法」の施行を前に 県教育委員会が2019年4月から県立学校の敷地内を全面禁煙としたためだそうです。これに市町村教委も追随し 市町村立の小中学校での全面禁煙も進みました。

そんな措置により 愛煙家の教職員は「学校敷地外」での喫煙を余儀なくされているようです。

今回の投稿以外の高校でも「愛煙家の先生方は 授業の空き時間に校門前で喫煙している。」との述懐があり、さらに「校門から一歩でも出れば『敷地外』だから(喫煙しても)イイ、という感じになっている」とのことでした。

県教委保健厚生課によると、知事宛ての「県民ホットライン」にも 年に1~2件、県内各地の高校で教師らによる路上喫煙が「気になる」「目につく」などといった苦情のメールが届くということです。

長野県では、田中康夫知事時代の04年に 県有施設敷地内を全面禁煙としたことがありますが、職員の路上喫煙が増え かえって周辺住民から苦情が寄せられたことから、06年に「敷地内分煙」に緩和した経過があるとのこと。

この状況に 愛煙家の教職員は「愛煙家も住民に迷惑をかけないよう気を使っています。例えば 昼食を買いに出かけた際に、コンビニの喫煙スペースで(一服を)済ませるようにしていますが、そのような機会が無ければ、校門前ぐらいしか吸う場所はありません。」と胸の内を述べていました。

しかし、教職員の門前での喫煙を迷惑に感じている住民がいるのは事実。投稿した主婦は「やっぱり臭いが嫌だし印象も悪い。ただ、高校に直接言うのも気兼ねしてしまうので(高校側が)自主的に対応してほしい。」と話していました。

渦中の県教委は、愛煙家の教職員に禁煙を強制することもできず かといって校内に喫煙スペースを確保することも不可能で 打つ手が無い状況のようです。コラムの最後に(県教委保健厚生課)は「学校近辺での路上喫煙による校内への煙の流入や 通行人・住民の受動喫煙が生じないよう指導したい。」としている、と結んでいました。

実は、私の亡父は 自他共に認めるヘビースモーカーでした。

朝 起きてから床(とこ)につくまで、片時もタバコを手放すことはありませんでした(さすがに風呂に入るときは別でしたが)。

食事のときも 傍らには必ず灰皿があり、飯が終わった瞬間にライターに火を付けるほど。

当時 一家が住んでいた官舎の居間(6畳間)は、親父が居る間は 常に白く煙(けむ)っていたのでした。

ちなみに愛煙の銘柄は「わかば」ヨク知りませんが〝きつい〟種類とのこと、ガキの頃はヨク買いに行かされたものでした。

(この 親父の過剰なタバコ生活が反面教師となり、私自身は喫煙とは無縁の人生を送っています)

そんなヘビースモーカーを父に持った私ですので、愛煙家たる教職員の心情は理解できるところです。

ところが、ここ(投稿を受けた場所)は学校…しかも多感な若者が学ぶ場の それも門前での喫煙行為には、いささか疑問を呈せざるを得ないところです。

しかし彼らは、相変わらず煙を薫(くゆ)らせている。

残念ながら私は そこに、教職員であることの優位の心境を垣間見るところです。

「われわれは生徒を指導するとの崇高な職務に就く教職員である。日頃職務に精励し多忙を極める中、多少の喫煙は許されて当然。しかし敷地内での喫煙は叶わないことから ここ(校門)で喫煙するものである。」との 至極当然の言い分が聞こえてくるようです。

しかし私は それらの状況を踏まえてもなお、釈然としない思いは消えません。

まず、校門の前がいけません。多くの生徒や来訪者が出入りする校門の前での喫煙風景は 景観上でも違和感を否めません。

究極的に言えば、生徒が学ぶ学校施設(周辺)にタバコの煙が上がっていること自体 いかがなものかと思わざるを得ない…おそらくは 生徒指導の中で「未成年の喫煙はダメ」を説く立場でもありましょうが、片や(教職員)は成人しているから合法とは申せ (教職員は)煙の匂いを漂わせながら「ダメだぞ!」と強弁しても、何とも説得力に欠けると思わされるところです。

いずれにしても 指摘のあった様々な状況を踏まえ、せめても 校門の前の喫煙は即刻やめるべきでしょう。せめて 人目につかない一画(一角)に移動し、手早く用事を済ませるべきと思います。

そして、やや飛躍した理屈ではありますが「われわれは教職員である」との優位の意を顧みて 改めて「聖職」たる職務に向き合ってもらいたい、と願うところであります。

秋の臨時国会が開会、今年の年末に向けて論戦がスタートしています。

コロナ禍や諸物価高騰など 厳しい社会情勢を踏まえての経済対策、また一方で いわゆる〝旧統一教会問題〟など、課題と問題がない交ぜになった中で 連日に亘り紙面や画面を賑わせることになるのでしょう。

そんな〝目玉ネタ〟が引きも切らない中、私は一本のニュースに注目しました。

「障害者支援、改正法案提出へ、1人暮らしや就労に新事業」というものです。

報道によると、障がい者の地域生活や就労への支援を手厚くしようと、厚生労働省が この臨時国会へ関連法改正案を提出する運びとなっているそうです。

①利用者者負担の見直し ②障害者の範囲の見直し ③相談支援の充実 ④障害児支援の強化 ⑤地域における自立した生活のための支援の充実 などとなっています。

障害者総合支援法や精神保健福祉法といった複数の改正案を束ね、障害者が少人数で共同生活するグループホーム等について、一人暮らしやパートナーとの同居を望む人を支援する新たな種類を設ける他、社会参加(就労)に向けた支援を行なう内容となっているとのことで、2024年度に施行したい考えとのことです。

[参考]障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(社会保障審議会障害者部会 報告書)

↓

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000950635.pdf

わが国の障がい者支援については、さきに国連の『障害者権利委員会』が その現状について〝ダメ出し〟をするなど、世界水準から大きく立ち後れていることが指摘されているところであり、それらを踏まえての〝新たな支援〟の打ち出しとも捉えられるところです。

一方で、いくら制度を改正し〝枠組み〟ばかりを整えたとしても 支援する「人」の意識がシッカリとしたものでなければ、いわば「仏つくって魂入れず」の顛末となってしまうとの意見も聞かれるところです。

その 悪しき典型となるような事例が散見されており、憂慮の念を抱かされると同時に この辺りを抜本的に変える…とういうより、関係者が「原点に戻る」意識を持たなければならないと思わされるところです。

過般 上田市の通所型障がい者福祉施設において、あろうことか 施設職員が通所者(利用者)さんを殴るなどの暴行を加えたとして、20才の職員が傷害容疑で逮捕されたことが報じられたのです。

報道によると、当該の職員は 勤務先の施設で、30代の利用者さんをパイプ椅子で殴るなどし 腹の打撲など2週間のケガを負わせたとのこと。

そして さらに問題なのが、この暴行が単独のものではなく、他の職員ら2人と共謀して犯行に及んでいたとみられていることです(上田警察署調べ)。

これを受けて 警察や関係機関は、施設内で 職員らによる通所者らへの暴行が常態化していなかったかどうかを詳しく調べる方針とのことでした。

・・・・・。

今回の悪しき報道をはじめ、最近 全国の障がい者施設や高齢者施設など、いわゆる社会的弱者を支援する施設で 考えられないような虐待・傷害事件が頻発しており、由々しき思いをさせられています。

百歩譲って言えば、かかる〝虐待職員〟も 就職したての頃は「社会的弱者を支援したい」との熱意(=優しさ)をもって仕事に就いたハズです。

それが…どのような経過を辿って変節してしまったのでしょうか。

そこには 淀(よど)んだともいえる職場環境や、利用者さんを「お客様」として考えない 悪しき主客逆転の考え方の蔓延→それを容認する先輩職員の存在など、さまざまな悪要因が想像されるところです。

と いうのも、今回 上田の施設で摘発された職員は僅か20才代の若者。おそらくは勤務数年の中で悪魔の所業に手を染めた背景には、彼の悪しき素養を助長させる〝悪しき職場環境〟があったことが往々にして想像できるところです。

また、今回は 暴行という形で職員による虐待が大きく報じられましたが、実際には いわゆる言葉の暴力や威圧的なモノの言い方など、目に見えない虐待事例も遍在していることが側聞されており、地域の拠り所(よりどころ)であるハズの福祉施設は 一体どうなっているんだと懐疑的にならざるを得ないところです。

かかる事案を反面教師とし、福祉施設の健全運営には「職員の意識」が基本中の基本であることを再認識し、そこから〝改正〟してゆかないことには 真の障がい者支援は成り立たないのではないか、とも思わされたところでありました。

翻(ひるが)って、問題の背景には 福祉施設における職員待遇も課題であることも挙げられているところではありますが、それとは別次元での「職員意識」の問題、これを通底に据えて「福祉向上」を議論すべきと思う者の一人です。