犀川神社…2022杜煙火

敬老のお祝い届く

〝小破(しょうは)〟が いずれ重大事案への可能性が ~タイムリーなご指摘を受ける~

さきの週末、公私共にお世話になり ムラの情報通でもあるKさんから電話が入りました。

「クラちゃん、地区内の道路(市道)の側溝の蓋(ふた)が落っこちてて、こないだウチの娘(Aさん)が薄暮時に自転車で通ったら そこにハマって軽傷を負っちゃったんだ。危ないからスグ直しておくれ。」とのことです。

さっそく現場に行ってみると、Kさんが言われるとおり、道路側溝の蓋(ふた)が陥没しています。

「これは危険だ!」

この状況を現認したものの、あいにく暦は連休に入ったことから 取りも敢えず支所に向かい、敷地内にあった(使用していない)パイロンを職権で持ち出し、現場脇に設置する措置を講じました。

・

現場の現況と Kさんの娘さん(Aさん)の(自転車での通行の)状況を見直すと、そこには大きな危険が内在していたことが確認できます。

現場は、車両2台が行き来できる市道。歩道や自転車道はありません。

この市道、地域の生活道路であると同時に 市域内を南北に縦貫するバイパスの役割を担っていることから、とりわけ朝夕の時間帯には多くの車両が通行します。

車両の走行を想定して、クルマを現場に置いてみました。

対向車との行き違いを踏まえると、クルマは路側帯ギリギリの走行を余儀なくされ 道路敷の端(はじ)は 殆(ほとん)ど余地の無い状況です。

この状況を踏まえれば、道路を車両が走行しているとき または信号待ちで車両が数珠つなぎになっているときには、自転車や歩行者は 水路敷(側溝の蓋)の上を通行せざるを得ません。

私が 現場を見た瞬間に「危ない!」と直感したのは、この状況です。

万(ばん)やむを得ず 水路敷の上を通行していた人(歩行者や自転車)の歩経路となっている「蓋」が欠落していたら、そのまま通行していた人は まるで落とし穴に落とされたようなもの、転倒などの不測の事態に見舞われるのは当然の成り行きというものでしょう。

特に Aさんの通行した時間帯は 夕暮れの薄暮時とのこと、周囲は暗くなり始め さらに通勤時間帯のために多くの車両が信号待ちをしていたことから、Aさんは車列の脇をすり抜けるように自転車を走らせていたことでしょう。

そこに、この〝落とし穴〟です。

このとき Aさんは、自転車の前輪が欠落部分に落ちて転倒を余儀なくされるも、とっさに進行方向左側の畑地方向に身を投げ出したため 車両との衝突は避けられたとのことですが、これが拍子によって車道方向に転んだとしたら 停止車両にぶつけて騒動の元になったり、最悪の場合は 車道に転倒したタイミングで後方から車両が走行してきて轢(ひ)かれる可能性も十二分にアリ…そんなケースを想像したとき 私は血の気が引く思いがしたものでした。

中核市になったとはいえ、長野市は まだまだ田舎。地域のそこここの社会インフラは 昔ながらの状況を今に遺(のこ)し、そんな状況下で(私を含め)人々は社会生活を送っています。

今回の案件は、一見すると 非常に些細(ささい)なものです。

しかしながら 前掲のとおり、事(こと)の推移によっては重大事案に発展する可能性が大いにあることから、私たち関係者は 案件の大小に関わらず、真摯かつ迅速に対応することが求められていると申せます。

そういう面においても 取りも直さず早速に通報してくださったKさんと、不測の転倒に見舞われても とっさの判断で重大結果を回避された娘さん(Aさん)の いわば反射神経をありがたく感じると同時に、私の立場においても 今後も目視をはじめアンテナを高く上げ、市民の方々の危険回避(防止)に努めてゆきたいと思いを新たにしたところでありました。

子どもの医療費助成…高校生まで拡大の可否を社会福祉審議会に諮問

長沼の魅力再発見に向けた取り組み(イベント) ~一茶の句碑を巡る自転車ツアー~

台風14号が列島を縦断しています。

九州をはじめ西日本エリアで 豪雨による水害や土砂崩れ、さらに 今回の台風の特徴でもある「強風・突風」による被害が報じられています。

自然の城壁ともいえる山脈・山地に囲まれた ここ信州は、「風」による災害・被害は 平野部のような(被害の)可能性は低いと思われますが、松本(旧山形村)エリアなどの広い箇所ではその可能性もアリ、また さきの長野市上野(うわの)地区での強風による火災被害の拡大事例もある(今回は雨を伴うことから同様ではありませんが)ことから、いずれにしても(私も含め)各人においては とりあえずは台風が過ぎ去るまでの間(かん)、今後の気象情報に充分に留意し 万が一のときでも被害が最小限化に止(とど)まるよう、適切に行動してゆきたいところであります。

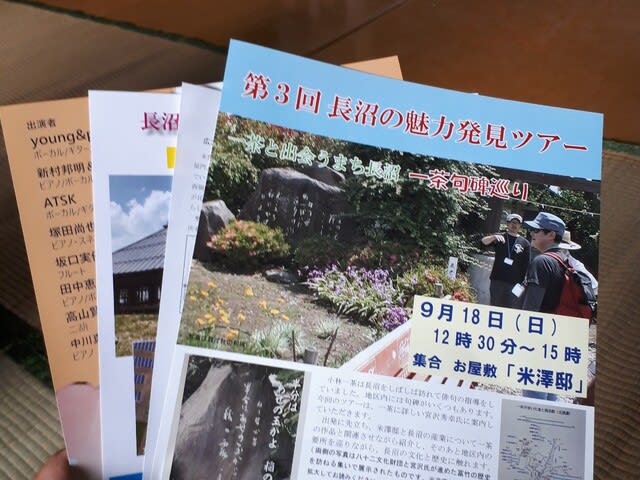

◇長沼の魅力再発見に向けた取り組み(イベント) ~一茶の句碑を巡る自転車ツアーレポート~

さきの日曜日(14日)、令和元年東日本台風の被災地となった 長野市長沼地区において「一茶の句碑」を巡ることで 地域の魅力を再発見しよう!という趣旨の〝自転車ツアー〟が行なわれ、参加させていただきました。

この活動(イベント)には、さきの台風からの復旧・復興における いわば〝素地(そじ)〟となった取り組みがあります。

千曲川堤防の決壊により 多くの家屋が流失させられた長沼(津野)エリアにおいて、やはり大きく被災した 歴史的建造物ともいえる「米澤邸」について、その歴史的価値から解体を惜しむ声が高まったことから 復旧・保存に向けた市民運動が興(おこ)り「土壁ワークショップ」などを通じて、広く市民に 米澤邸のみならず長沼の歴史的建造物の価値(=長沼の魅力)を伝えようとする活動が緒に就いたところです。

↓

[参考]クラちゃんブログ 2022.12/7「長沼の歴史的景観・建造物を守る会…住自協との連携を」

↓

https://blog.goo.ne.jp/kz2df777/d/20201207

あれから年月が経過しましたが、この間も 地域の有志の方々が脈々と活動を継続されており、今回のイベントも かかる「米澤邸」を発着点とし、大きな災害を受けても イヤそれだからこそ、改めて地域の魅力を再発見し それを故郷(ふるさと)回帰・魅力創出につなげてゆこうという、地道かつ大切な不断の取り組みとしておられるのでした。

発着点の米澤邸の前庭では、イベントのリーダーでもあるAさんが「久しぶり!」と笑顔で出迎えてくれました。

受付の後ろには、ツアーで使う自転車がズラリ。

車首を揃え「長沼へようこそ!」と言ってくれているようです。

〝出発式〟は、米澤邸の広間で行なわれました。

あれから3年、時間が経過した中ですが、矢澤邸の内装は ほぼ手つかずのまま。

と いうのも、この(手つかずの)陰(かげ)には、邸宅の本格的な修復には 基礎のやり直しが必須であり、そこを直さない限り そこから上に手を付けることはできないこと、それにつけても (基礎からの修復には)過大な資金が必要との課題があるのです。

こんな現実的な課題を抱えつつも、関係者は地道に活動を継続されているのです。

出発前に 参加者には「インカム」が貸与されました。

後に素晴らしい歴史解説をしてくださる講師のMさんの声を、自転車に乗りながらライブで拝聴できる便利機器です。この機器のおかげで 私たちはイベントを堪能することができたのでした。

出発式を終え、一行は てんでに自転車に乗り 小林一茶の句碑をめざして出発します。

この日は 幸い好天に恵まれ〝サイクリング日和〟となってくれました。

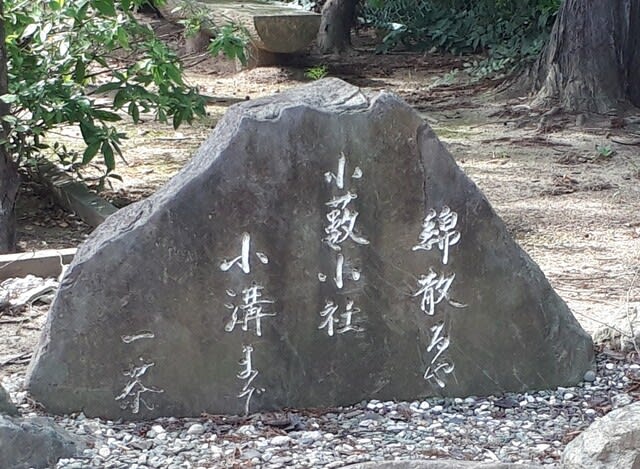

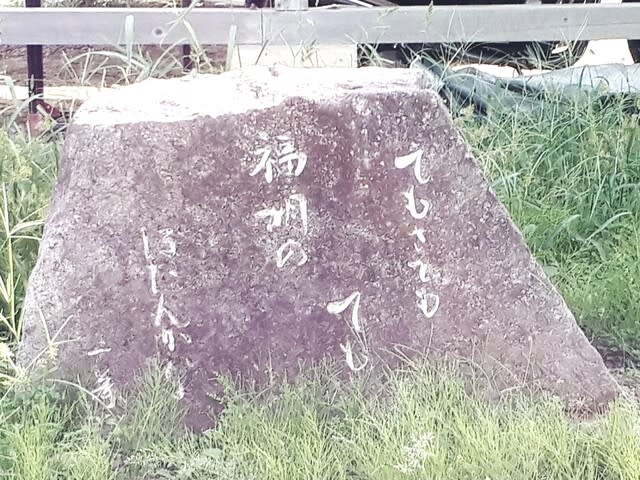

M講師によると、信州は信濃町で生を受け、その後 結果として多感な人生を送ることとなった小林一茶は、全国を流浪する中 ここ長沼の地にも700有余日に亘って逗留し、その間 多くの俳句を遺(のこ)していったそうです。

今回は そのうちの4つの句碑を巡り、俳句の云(い)われや その時々の一茶の暮らしぶり・句の背景にある時勢や ときの長沼の地勢などについて解説していただきました。

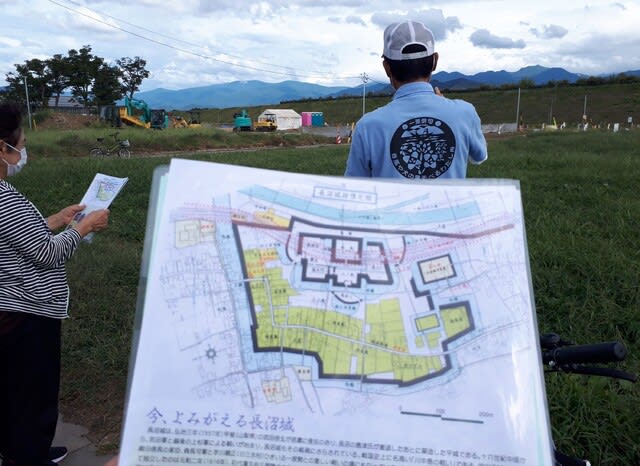

域内を移動する途中、長沼堤防に沿ってペダルを漕いでゆきました。

と、「ここで止まってください。」とM講師。

曰く「ここが堤防の決壊現場。堤防の再構築が果たされ、現在 防災ステーションの築造に向けて埋蔵文化財調査が行なわれていますが、ご案内のとおり ここには「長沼城」がありました。」

「長沼城は、徳川家との確執で藩が取り潰しとなり 同時に城までも潰されることとなる数奇な運命を辿ることとなりましたが、ここに その文化財が眠っていたことは史実であることから、私たちは そのことも心に留めながら暮らしてゆくべきでしょう。」と述べておられました。

一茶の句は、当時の人々の暮らしの中に溶け込み その暮らしぶりをシンプルに表現しているものと教えていただきました。

「門(かど)に立つ 菊や下戸なら 通さじと」

「綿散るや 小薮小社(こやぶこやしろ) 小溝まで」

「てもさても ても福相の ぼたんかな」

今回の「長沼の魅力発見ツアー」は、広く知られた俳人 小林一茶の句碑巡りを通じ、当時の時勢や人々の暮らしぶりに思いを馳せる生涯学習の機会になると同時に、あの未曾有の災害を経てなお 地域復興と活性化に不断の取り組みを重ねる、地域の方々の力強さのようなものを再認識する機会となりました。

被災地復興については、行政においては 既存の社会インフラの復旧と同時に「防災ステーション」や「復興道路」の築造などのハード面・復興局による 住民に寄り添う「心の復興」を期したソフト面での取り組みなどが行なわれていますが、その一方で 今回のような市民による市民活動も大いに尊重し、まさに官民を挙げて真の被災地復興に取り組みべきとの思いを新たにいたしたところでありました。

・

コロナ禍でのインフルエンザ集団感染

コロナ禍が〝髙止まり〟で推移し、日々コロナ感染症関連の話題が紙面等で報じられることとなっています。

そんな中、私の目に「集団発生」のニュースが飛び込み、それを聞いた瞬間は「また どこかの施設でコロナ感染症が猛威を振るったのか @@」と思ったところでしたが、もう一度 ヨク報道を確認すると…今回の報道は「コロナ」ではなく「インフルエンザ」とのことでありました。

報道によると、去る14日 長野市保健所が、市内の通所児童福祉施設で 今季初のインフルエンザ集団感染が確認されたと発表したとのこと。

感染したのは 施設の利用児童11人と職員3人で、発熱や喉の痛みなどの症状があった。

市保健所によると、5~11日の週に 今季初めて市内の定点医療機関(16カ所)で5人のインフルエンザ感染が確認されたそうです。ちなみに 過去2シーズンは集団感染はなかったので、かなりの間を空(あ)けての〝インフルエンザ禍〟ということになります。

幸いなことに 今回の集団感染よる重症者はいないとのことですが、今後 市内に広まる可能性があるとして注意を呼びかけています。

コロナ禍が引きも切らない中、秋に向けてインフルエンザの悪しきニュースであります。

ややこしいことになりました。

コロナ感染症とインフルエンザ、いずれも風邪のような症状に端を発して症状が進行することとなり、紛(まぎ)らわしいことこのうえないところでありましょう。

みなさんもご想像のとおり この紛(まぎ)らわしさは、罹患者本人はもとより 家族などの周囲の人や医療関係者にも混乱を来(きた)すことになることが想像され、私たちは 新たな不安に苛(さいな)まれることになりました。

医療情報等によると、コロナ感染症⇔インフルエンザの最大の違いは「潜伏期間」で、コロナが最大2週間程度なのに比して インフルエンザは2~5日間と比較的短いようです。

ただ、症状は非常に似かよったところがあります。コロナ感染症⇔インフルエンザも、発熱・痰(たん)・頭痛・咽頭痛・筋肉痛(関節痛)・倦怠感など、いわゆる「風邪の症状」に見舞われることとなり、たとえ医師でも この表面的な症状だけで、インフルエンザなのかコロナ感染症なのかを見分けるのは至難の技でありましょう。

おそらくは これまで履行されているように、症状が出た人にはPCR検査を行なうことで「コロナか否か」の見極めを行ない、検査結果に応じて投薬などの措置を施すことになるのでしょうが…。

現時点での コロナ感染症⇔インフルエンザの紛(まぎ)らわしさは、表面的な症状だけでなく「感染症法」のうえでの分類にもあります。

ご案内のとおり、コロナ感染症は 同法上での「2類相当」に指定されており、医療機関での対応や罹患者の扱いなどに厳格な制限等が課せられています。

それに比して インフルエンザは「5類相当」で、コロナ感染症ほどの〝縛り〟が無く対応できることになっています。

そのうえで コロナ感染症⇔インフルエンザの大きな違いは「特効薬の有無」ということでしょう。

コロナ感染症については、重症化を抑えるワクチン以外に (コロナに)ピンポイントで効く薬剤が供用に至っておらず、その点において 社会は未だ(コロナに)悩まされているところです。

その点 インフルエンザにおいては、タミフルなどの適応薬が開発されており、それさえ服用すれば いずれ治癒に向かうことができるものです。

で…かかる コロナ感染症⇔インフルエンザの〝制度上の違い〟は、疾病に対する医療費にも現(あらわ)れています。

コロナ感染症は、指定感染症として 治療費は国費で購(あがな)われており、インフルエンザは一般の医療行為の下で保健診療を受け 治療費の一部は受診者負担となっています。

即ちこのことは、今後の医療事務にも〝紛らわしさ〟を持ち込むことになるでしょう。

コロナ感染症かインフルエンザか で 窓口精算はが全く異なるようになることから、いわば 入口から出口まで、本人や周囲は振り回されることになるようです。

この状況に際し、関係者の中では「この際 コロナ感染症も「5類相当」に引き下げ、広く治療が行なえるようにすべき。」との声も上がっているところですが、これについては 難儀な変異株の出現などを踏まえ、今後も議論の必要があることでしょう。

今回のコロナ禍の中でのインフルエンザ集団感染発生(=今後の流行の可能性)について、長野市保健所(長)は「基本的な感染対策は同じ」として、手洗いの徹底や人混みを避けるといった対策を促していました。

コロナ禍に突入して3年が経過し、社会は「ウィズコロナ」が標榜され〝新たなフェーズ(局面)を迎えたと言われるに至っています。

そんな中での インフルエンザ流行の予感…今までは〝コロナオンリー〟であった医療体制が、インフルエンザまでもの注視を余儀なくされるとは、これは〝悪しけき新たなフェーズ〟とも言えるのかもしれません。

今年の秋冬は いったいどんな推移を辿ることになるのでしょう。

予断なき秋冬を迎えることになりそうであります。

長野市議会 令和4年9月定例会/決算特別委員会での発言要旨

決算審査の中での 私は主な発言(質疑)内容は下記のとおりです。

・公共施設マネジメントについて、令和3年度の市民説明会などの状況を問い(答弁はゼロ)今後も積極的に市民への説明や勉強会の機会を設けるよう要望しました。

・災害対応について、災害対応備蓄品に 過去の経験が活かされているかを問い(答弁は活かされている)今後も 災害備蓄食糧について、カレーなど 被災者に「おいしい」と感じてもらえるような物品調達に工夫を凝らすよう要望しました。

・支所の管理運営の中での「清掃業務委託」について、障がい者雇用の実績があるかを問い(答弁はゼロ)支所は比較的バリアフリーで 障がい者の人も活動し易いこともあるので、今後 積極的に障がい者雇用を推進するよう要望しました。

・「働く女性の家」の管理運営について、昨年度は当該施設(講座)の存廃を巡って市民運動に発展した経過もあることから、それらを踏まえ 今後の施設運営には市民感情に配慮し遅滞なきよう取り組むことを要望しました。

・人権相談や消費生活相談について、社会や多様化し さまざまな相談ごとが増えていることから、その一つひとつに丁寧に対応するよう要望しました。とりわけ今後は いわゆる宗教絡みの難しい相談も想定されることから、法曹も含め適切に対応するよう意見しました。

等々であります。

長野市などの自治体運営は 年度ごとの「単年度決算」であり、一見的には 1年度を周期に各事業が〝集結(終了)〟する仕組みになっています。

しかし実際には 行政事業は継続的に行なわれているものであり、年度(会計)が閉じたら はいオシマイ、では済まないのは当然のことでありましょう。

そのためにも、前年度事業を振り返り、その成果や残された課題を検証したうえで それを次年度以降に活かしたゆくこと(=決算審査)は重要であり、それらを踏まえ 私たち議員も、諸課題や事案について ときに継続的に見守るべきことが重要であることを再認識いたしました。

決算審査の中での 私は主な発言(質疑)内容は下記のとおりです。

・公共施設マネジメントについて、令和3年度の市民説明会などの状況を問い(答弁はゼロ)今後も積極的に市民への説明や勉強会の機会を設けるよう要望しました。

・災害対応について、災害対応備蓄品に 過去の経験が活かされているかを問い(答弁は活かされている)今後も 災害備蓄食糧について、カレーなど 被災者に「おいしい」と感じてもらえるような物品調達に工夫を凝らすよう要望しました。

・支所の管理運営の中での「清掃業務委託」について、障がい者雇用の実績があるかを問い(答弁はゼロ)支所は比較的バリアフリーで 障がい者の人も活動し易いこともあるので、今後 積極的に障がい者雇用を推進するよう要望しました。

・「働く女性の家」の管理運営について、昨年度は当該施設(講座)の存廃を巡って市民運動に発展した経過もあることから、それらを踏まえ 今後の施設運営には市民感情に配慮し遅滞なきよう取り組むことを要望しました。

・人権相談や消費生活相談について、社会や多様化し さまざまな相談ごとが増えていることから、その一つひとつに丁寧に対応するよう要望しました。とりわけ今後は いわゆる宗教絡みの難しい相談も想定されることから、法曹も含め適切に対応するよう意見しました。

等々であります。

長野市などの自治体運営は 年度ごとの「単年度決算」であり、一見的には 1年度を周期に各事業が〝集結(終了)〟する仕組みになっています。

しかし実際には 行政事業は継続的に行なわれているものであり、年度(会計)が閉じたら はいオシマイ、では済まないのは当然のことでありましょう。

そのためにも、前年度事業を振り返り、その成果や残された課題を検証したうえで それを次年度以降に活かしたゆくこと(=決算審査)は重要であり、それらを踏まえ 私たち議員も、諸課題や事案について ときに継続的に見守るべきことが重要であることを再認識いたしました。

長野市議会 令和4年9月定例会/常任委員会での発言要旨

開会中の 長野市議会 令和4年定例会は、この日(12日) 常任委員会が行なわれ、私は「総務委員会」に委員の立場で出席しました。

総務委員会は、市行政の中で 総務部・企画政策部・地域 市民生活部・消防局・会計局・財政部を所管しています。

委員会審査は 各部局ごとに時間を区切って行なわれ、追加補正された 令和4年度長野市一般会計補正予算案をはじめ 条例議案等について審査され、採決(可決)されました。

その詳細については後に譲るとしますが、この場では 各部局審査の中での「所管事項調査」における 私の発言内容についてご報告します。

「所管事項調査」とは、議案はかからないものの 現下の社会状況下で質(ただ)すべき事項や、平素から各議員が課題(問題)としている事項について発言(質問・意見・要望)するものです。

以下、所管ごとの発言要旨です。

[総務委員会]

・公共施設マネジメントについて、本会議での部長答弁で「(商工労働課所管の)勤青ホーム体育館を(スポーツ課所管の)社会体育館へ移行することは〝可能〟と考える。」と発言した中での「可能」という表現は これまでに無い表現だったが、その真意は?と問うたところ「今後の部局横断的な検討を踏まえれば可能であるという趣旨」との旨の答弁があったことから、その発言に副(そ)って検討を進めてもらいたい旨を意見し、さらに今後 行政⇔市民⇔議会での、いわば忌憚の無い意見交換(勉強)を継続してゆくことを要望しました。

・危機管理防災に関して、長野市の災害備蓄食材に「レトルトカレー」はあるか?の問いに「無い」との答弁でしたので「他市では災害備蓄食材に「レトルトカレー」を採用し、消費期限が近づくと(更新のため)学校給食で振る舞うなどしている。(本会議でも触れたが)長野市では社会福祉施設のレトルトカレー製造機が〝置きざらし〟になっている実態があるので、この際は これを稼働させ「レトルトカレー」を製造→長野市の災害備蓄食材に活用したどうかと考える。今後 関係者と協議を進めるので、その際はご協力願いたい。」と要望しました。

・公職選挙法(違反)について、昨年の衆院選では 高齢者福祉施設利用者への「投票干渉」がされ遺憾の極みであったが、さきの参院選の状況はどうだったかとの問いに対し、市選管は「今回は同様の事案は無かった」とのこと、その後の対応を評価すると同時に 今後の適正管理を求めました。

・職員の「あいさつの姿勢」について、これまでも会派から意見・提言を重ねており 従前より改善されてはきているが「あいさつ」は〝市民接遇の一丁目一番地〟であることから、今後も職員教育を行なう中で「先ず あいさつ」が自然発生的に行なえるよう計らってゆくことを要望しました。

[企画政策部]

・五輪問題について、現下 IOC元理事の贈収賄事件が大きな社会問題になっており、長野市出身の事業家が逮捕されたのは遺憾に尽きないところだが、一方で懸念されるのが この事件が「札幌冬季五輪招致」に及ぼす影響と考える。本市は、札幌冬季五輪開催の折には そり施設「スパイラル」の使用提供することになっているので、札幌冬季五輪招致の可否について いち早く情報を入手する必要がある。ついては、秘書課所管の東京事務所においては 関係省庁や札幌市の東京事務所等と連絡を密にし、今後の状況・情勢についてリサーチを進め 適宜・早期に情報伝達に努(務)めるよう意見しました。

・災害復興について、台風の主たる被災地である長沼地区への「帰村率」を問うたところ、破堤の直接被害を受けた津野地区においては 人口約340人に対し約150人の帰村と減少傾向にあるとの答弁が。これに対し「さきに「長沼体育館」が完全復旧(供用開始)されるなど 被災地の復旧・復興が継続的に行なわれているが、その(復興事業の)成果は、被災前に住んでいた方々が どのくらい帰村されるかに現(あらわ)されると考える。ついては、今後も復興事業を進める中、一人でも多くの住民が「もう一度 ここで暮らしたい」と思ってくださることを念頭に取り組んでいただきたい。」と要望しました。

[地域 市民生活部]

・去る5日の大規模火災について、19棟にも至る建屋が火災の被害を受けた中 家を失った世帯の心痛はいかばかりかと考える。もはや これは災害に等しいレベル。火災原因の究明等は消防局の役割だが、被災住民の今後の生活再建については「支所・住民自治協議会」を所管する本部(地域 市民生活部)の役割なので、地元の自治会・区と連携し 被災者に寄り添った適切な支援を行なうよう要望しました。

・本会議において、川中島エリアを地盤とする他議員が「防犯灯の更新手続きに時間がかかり過ぎる」との質問があったが、特に川中島町の地勢が 住宅地と農地が混在しており、それに乗じてか 夜間は果樹の陰に紛れて痴漢などの犯罪が多発しているので、防犯灯の速やかな(電球交換などの)更新は地域の社会安全維持のために欠かせぬ要件なので、(更新の)手続きを早めるよう 私の立場からも意見しました。

[消防局]

・去る5日の大規模火災について、今後の様々な対策には 消防局による火災原因究明と火災の全容分析からなる情報が基(もとい)になるので、早期のうちに明確な資料ができるよう努めていただきたい。

・消防士や救急救命士においては、災害等の最前線で まさに身体を張って社会安全を守ってくれているので、各職員が職責を全うする中で 健康被害や二次災害に巻き込まれないよう、管理者として充分に配慮するよう要望しました。

[会計局]

・工事後の適正検査について その(検査)の中に、工事後に その施設や設備が適正に使用されているか は検査事項にあるか?との問いに「使用については検査事項に含まれていない」との答弁でしたが「市や それに関連する事業の中には、税金を支弁したのに 設置後に活用されないままにされている件もあるので、検査課としても その悪しき実態をご承知いただき、今後も様々な視点で検査の目を強めていただきたい。」と要望しました。

[財政部]

・長野市をはじめ各自治体は、経済復興を期して「チケット事業」など様々な事業を展開しており そのこと自体は評価するところだが、市民の中には その恩恵からこぼれる人も少なからず居ることから、市の財政当局においては 経済支援を推進するだけではなく、かかる厳しい環境の中での生活を余儀なくされる市民の存在を常に心に留めて 経済政策に臨んでもらいたい旨を意見しました。

ある日の朝、西の方(かた)の小山(中尾山)が 晩夏の穏やかな景色を見せてくれていました。

地域の風光を愛(め)でながら、一方で 市政に課題が山積していることを再認識したところでありました。

・

【お知らせ】ブログへのコロナ感染者数報告の見直し(中止)について

読者のみなさん、いつも このクラちゃんブログをご閲覧いただき、ありがとうございます。

さて、コロナ禍発生以来 継続しておりました「感染者数の発生報告」について、熟慮の末 見直す(中止する)ことといたしました。

と いうのも、コロナ発生当初は どこ(私の場合は主に長野市内)で何人の陽性感染者が発生したか は、(コロナの)状況把握と現状レポートの意味で重要性を帯びておりましたが、コロナ禍も第7波を迎える中 もはや感染者の「数」は常態化した課題となっており、今後「全数把握の見直し」が進むとすれば 数自体に拘泥する意味が薄れる段階に移行していると判断したところです。

むしろ それよりも、今後は 複雑化する(コロナの)状況を踏まえ、タイムリーにコロナ感染症に関する話題や情報をお示しする方が、方々のニーズに応えることになると 併せ判断いたしました。

したがって コロナ感染者数について、今後 敢えてのブログ掲載は行ないませんが、私自身 これからも様々な角度・視点でコロナ禍を見据え、適宜に亘りレポートに努めてまいりますので、ご理解のほど ヨロシクお願い申し上げます。

なお 日々のコロナ感染者数等の情報については、長野市ホームページ特設サイトに掲載されておりますので、こちらをご覧くださいますよう ご案内申し上げます。

長野市HP/コロナ関連情報

↓

長野市HP/毎日のコロナ感染者数

↓

新型コロナウイルス感染症の発生について - 長野市ホームページ

報道等によると、今月末から 長野市をはじめ各自治体においては「オミクロン変異株対応型ワクチン」の接種を開始するとのことであります。

これらの事項をはじめ「コロナ関連情報」について、これからも適宜に亘り掲載してまいります。