「利己主義」と「利他主義」

コロナ禍の社会経済対策で打ち出した行政施策が かえって市民に混乱を来(きた)すことになったことが報じられています。

で この案件(混乱)は、今回が初めてではなく これまでも度々にわたって起こっており、私は その度に嘆息(たんそく)の思いをしているところです。

報道によると、宮城県多賀城市は コロナ禍等への経済対策の一環として、多賀城市民限定の「割増し商品券」を発行していますが それ(商品券)が売り切れになったために「追加販売」を行なったとのことです。

で、問題(騒動の素/もと)になったのが その販売方法。

非常にお得な商品券を「先着順」で(追加)販売したことから、それを目当てに(購入希望の)市民が殺到、受付となった市役所前は大混乱に陥ったとのことなのです。

今回の「多賀城市商品券」は、1セット1万円分を5,000円で購入できるそうです。

7~8月に1世帯1セット限定で販売し、残った約1万2,000セットを 1人2セットまでとして追加販売しました。市役所1階に窓口5カ所を設置し、事業を委託する地元商工会と市の職員が対応したのですが…。

市によると、販売開始は午前9時半を予定していましたが、午前9時には既に1,500人を超える市民が並び、販売を急きょ30分繰り上げました。

商品券の購入希望者は市の予想をはるかに超えましたが、悪いことに これに対応する市職員らの数も少なく 誘導や案内などが不十分で混乱に拍車をかけたとのことです。

販売を待つ〝長蛇の列〟は最大1kmにも及びました。この行列を管理できず途中で列が切れ 続きの列が複数生まれて最後尾があちこちにでき、切れ切れの〝最後尾〟に後から来た人が並んだことから「横入(よこはい)りするな!」との怒号が飛び 列のそこここで言い争いが起きるなど、現場は混乱かつ殺伐とした空気に覆われたそうです。

人によっては (開始予定時刻30分前の)午前9時に来庁したものの、商品券を手にしたのはお昼12時を過ぎた時刻(午後0時半)になった人も。「炎天下で長時間待たされるのは辛(つら)かった」と嘆いていました。

また 周辺では市役所へ向かう車で混雑し、渋滞は1,5km以上に及びました。車で来庁した人は「普段は家から(市役所まで)15分程度なのに 2時間もかかってしまいました。」と不満を述べる人も。

さらに 塩釜地区消防事務組合によると、並んでいたとみられる30代と40代の女性2人が、熱中症のような症状で救急搬送されたそうです。

こんな酷い状況の中、長時間並ばされることになった市民が「市の見立ては甘過ぎる💢」と怒っていることが伝えられていました。

多賀城市の担当部長は「われわれの見通しが甘く、行列をコントロールできていなかった。市民に迷惑をかけて申し訳ない。」と陳謝したとのことです。

この「行政発行のお得な商品券の配布問題」は、そこで起きるトラブルの ほぼ100%の要因は〝先着順〟によって引き起こされます。

この多賀城市をはじめ 多くの自治体での配布(販売)方法は、よせばイイのに先着順。

買えば買うほどにお得な買い物ができる行政による補助の恩典が付いたチケットには、多くの人が群がることは予想できて然るべきでありましょう。

それを「欲しい人は早い順に並んでね。」と その後の(混乱の)配慮なく、さらに言えば せっかく並んだのに「買える人と買えない人」との〝不公平〟が生じることが分かっていながら(分かっていなかった?)先着順とした調整の浅慮(せんりょ)には、やや呆れるばかりでありました。

一見的には自治体経済の向上を期するものの、結果として不公平や市民迷惑を生じさせる この手の事業と〝やり方〟は、非常に罪つくりであると言わざるを得ません。

いわゆる「バラ撒き型の施(ほどこ)し事業」は 親方日の丸的な行政手法であり、そこに群がる市民もまた 利己主義的な俗人色を滲(にじ)み出す…何というか、図らずも人の浅ましさを映し出すよう…何ともイヤな面を見させられたような気がするものでありました。

これに比して 長野市においては、同様の〝お得チケット〟を「プレミア商品券」や「推し店プラチナチケット」として発行していますが、それは全て「申込者への平等配分方式」を執(と)っています。

すなわち、予め設定した申込み期間に 一旦は全ての申込者からの申込みを受付け、その後 配分の段になったら、予算額÷申込者との〝平等配分〟を行なうことで、受ける者⇔受けざる者 との不公平は一切生じないものです。

但し、申込者多数の場合は 一人あたりの分け前は減りますが、それとて公平に減るものですから「恨みっこ無し」の裁定に収まることができるものです。

ただ それでも、そこには〝隠れ不公平〟が生じています。

(長野市のケースのように)たとえ申込者に公平に分配できても それ以前の問題…社会には「(チケットを)買いたくても買えない人」がいること、お得な事業の(購入の)スタートラインにさえ立てない人が居ることを 私たちは自覚しなければならないのです。

私自身も、自治体が行なう いわゆる経済復興策を評価しつつ、一方で その恩恵に預かれない人の存在を厳に自認しながら、今後の行財政運営に向き合ってゆかねばならないと思いをいたしたところです。

そんなこんながありながら、先日は 遠く英国の地で、同国の象徴でもあったエリザベス女王が崩御されたニュースに接し、万人の一人として哀悼の思いをいたしました。

大国イギリスの女王になられて 爾来70年をゆうに越える中、多くのイギリス国民のみならず 世界の人々の寵愛を受けてこられたエリザベス女王。その人気の所以(ゆえん)はどこに…それは一重(ひとえ)に「利他主義」に徹せられたことではないか、と。

国家元首や王の位(くらい)を得た者は ややもすると権力に溺れ、私財を肥やしたり 独善的な振る舞いになりがちなもの、現に 他の国家元首や王の中には、私利私欲に走る者も少なからず存在していることを 私たちは耳目にするところです。

ところが、故エリザベス女王におかれては そんな権力の横暴に溺れることなく、イヤ むしろ真逆の、私欲の無い あくまで国民に寄り添う姿勢を貫いてゆかれました。

そのご性格は、彼女が紡(つむ)ぎ出した「名言」に表(あらわ)されています。

「皆さんが私に誓ってくれたように、私も皆さんに誠実に奉仕することを誓います。私の心と 人生のすべてを賭けて、皆さんの信頼に値するよう努めます。」

「私は皆さんを戦争へ導くことはできませんし、法を制定したり 裁判で誰かを裁くこともできません。でも 違うことならできます。イギリス連邦諸国の人々に、私の心と献身的な愛を贈ることです。」

「人生が困難に思えるとき、勇気ある者は ただ横たわって敗北を認めたりはしません。代わりに、より良き未来を作るため あがき続けようと決心をさらに強く固めるのです。」

「平和への道のりから学ぶ教訓は明確です。たとえ人生がどんな難題を私たちに突きつけようとも、一人一人が共に頑張り その重荷を一緒に背負うことで、強大な力が生まれるのです。」

「憎しみ、壊すことはたやすいこと。築いていくこと、大切にすることがはるかに困難なのです。」

「差別は未だに存在します。自分の信仰が脅威にさらされていると感じる人もいれば、見知らぬ文化に対して不満を持つ人もいます。そんな人が知らなければならないことは、他者に歩み寄ることで得られるものがたくさんあるということ、そして多様性とは脅威でなく 確かな強さであるということです。」

「海と森と空気は、万人が共同に使うべきものです。」等々…

彼女の心の内面から発信される言葉は、慈愛に満ち 自分以外の者を思い、人々を励まし勇気づけるものでありました。

今回の 地域社会における、行政発の お得なチケット騒動と、エリザベス女王の崩御を重ね合わせるのは いささか不遜ではありますが、これらの話題から滲(にじ)み出る「利己主義」と「利他主義」の違いみたいなものを 私自身が感じ取ったことから、徒然(つれづれ)なるままに 文章にさせていただきました。

・

荻原市長…旧統一教会問題、陳謝し「今後、関わり持たず」表明

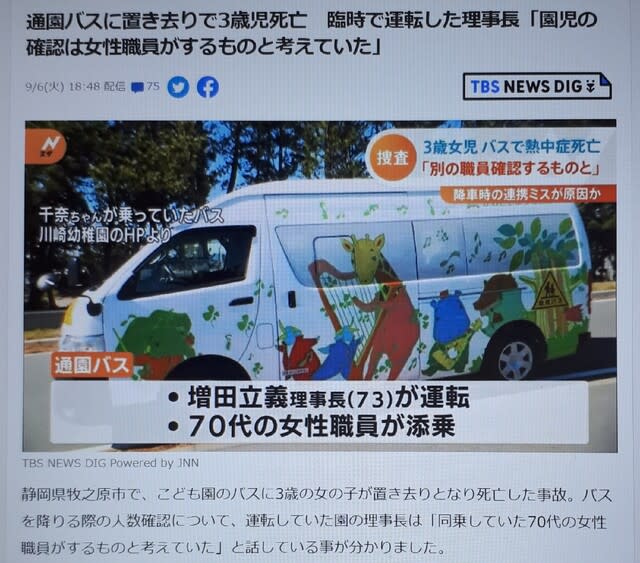

「園児置き去り」への〝対策〟に違和感が

静岡県牧之原市の認定こども園で 通園バスに置き去りにされた3歳女児が死亡した事件を受け、政府は 岸田首相自らが発信し、通園バスを所有する全ての幼稚園や保育所・認定こども園などを一斉点検する方針を決めたことが報じられています(対象 約1万カ所)。

これは、昨年 福岡県でも同様の事件が起きたにも関わらず(事件が)再発した事態を重視し、国が主導して対策することがが急務だと判断したもので 事案発生を未然に防ぐ「統一マニュアル」を策定(10月中)するとのことです。

岸田首相は 小倉こども政策担当相に上記を指示、その後開かれた関係府省会議の初会合で 緊急対策をまとめる方針が確認されたとのことでありました。

このことは 主要地方紙の1面にも掲載され〝対策が本格始動〟が大々的に報じられているところですが、これらの報道に触れ、私は何ともいえない違和感のようなものを禁じ得ないところでありました。

この「一斉点検」は、各施設が 園児の乗降時の際の人数チェックなど、国が通知で示した注意事項を守っているか確認するほか、自治体職員が施設を訪れ 詳しい実地調査を行なう(年内)とのこと。

また (前掲の)「閣僚府省会議(内閣府・厚労省・文科省等)」は、10月中の緊急取りまとめに向け 下記の項目を検討するとのことです。

・通園バスで送迎する際の具体的な手順やチェック項目を盛り込んだマニュアル策定

・園児の登園状況を記録管理するシステムの普及

・万が一の場合に 子ども自身がSOSを出せるような支援

さらに 担当相(こども政策担当大臣)は、(置き去りにされた)園児を見落とさないよう バスにブザーなどの安全装置の設置を促し、その導入費用の補助を検討する考えも表明。今後の義務化の必要性も幅広く議論するとしています。

・・・・・・。

これらの報道に接した中で、私が感じた違和感。

それは、かかる さまざまな〝対応策〟が、いわゆるシステム面の改善に終始しており、肝心な部分が抜け落ちているのではないかというものです。

確かに、組織運営の中での失態を防ぐためには システム化やマニュアル化は重要な手段です。

そのためのアプリやセンサー付きの緊急ブザー等も DX化の中では必要な手段(ツール)でありましょう。

しかし、もし これらの設備が正常に機能しなかったとき…当該の担当者は「システムが正常に機能しなかったから」と言い訳の材料にするのでしょうか。

また、園児の自己防衛策として「クラクションを鳴らすことを教える(実際に海外では実践中)」ことも挙げられていますが、それでも万一の事案発生のときには「子どもがクラクションを鳴らさなかったから」などと〝子どものせい〟にするのでしょうか。

私は、一斉点検すべきは 関係者の「心」ではないかと強く思うところです。

それは、今回の静岡の事案で 悪しけく明らかになりました。

事件後の 当該のこども園の記者会見です。

施設の管理責任者であり、あろうことか今回の痛ましい事件の〝主犯〟である理事長の弁明と態度。

この 怒りを禁じ得ない内容については今さら再述はしませんが、あのふざけた対応に 私は、この施設には 園児を預かる際の責任感の欠如、さらに言えば 自らが運営する施設に通う子どもたたちに寄せる「心」が欠けていると実感せざるを得ませんでした。

いかにシステムを構築し 手順を改めたところで、それに関わる「人」に「心」が無ければ ミスは再び起きるのではないか。

逆に言えば、施設の関係者が まさに親身(しんみ)になって一人ひとりの園児に向き合っていれば、近代的なシステムなど必要ないのではないのではないか。

大切なお子さんを預かり「親代わり」として看(み)るという責任感と、たとえ日中だけでも 園児を我が子として育てる「心」があれば、園バスの乗降確認など 言われなくとも当然に行なうでしょうし、普段来ているハズの園児の姿が見えなければ 機械的にアプリに頼ること無く「△△ちゃん、今日はどうしたんだろう?」との〝親心〟に突き動かされて 確認作業に走ることでありましょう。

取り分けて 今回の事件の主要因は、このこども園の関係者には 子どもに寄せる「心」が欠落していたことであると断ぜざるを得ません。

私は、こんな 起きてはならない事件の再発防止には、前掲のハード面での点検・改善に併せ イヤそれ以上の意味合いにおいて、関係者一人ひとりが「心の点検」を行なうこと、はたして自分は 園児の親代わりしして真摯に向き合っているか こそを点検してほしいと切に願うところです。

そして このこと(心の点検)は、かかるこども関係施設のみならず あらゆるジャンルの「福祉施設」にもいえることだと思います。

永年の勤務の中で いわば勘違いしながら勤務していないか?自分は 真に利用者さんのために働いているか?を自らに問いかけつつ「心」ある行動(精勤)に務めてほしいと、広義に亘り願うところであります。

出口戦略についての議論に期待

令和4年9月定例会 個人質問/発言要旨

長野市議会 令和4年9月定例会は、本会議で個人質問が行なわれており、この日(7日)発言の機会を得て登壇しました。

私の今回の個人質問は「問題提起」の場といたしました。

発言時間に限りがあったことや、それぞれの課題に「掘り下げ」が欠かせないところですが 時間内で完結することは難しいことから、この場(本会議)は〝一石を投ずる場〟とし、詳細については、後の委員会や活動の場で掘り下げてゆくことといたしました。

※ 今回のブログはいつにも増して長丁場(長文)になりますが、ご容赦のうえご高読ください。

まず、荻原市長が 旧統一教会と関係があったことについて質(ただ)しました。

このことについては、市長本人がこれまでにマスコミ取材に応じ その内容も報じられていますが、本議会における説明が未だ行なわれていませんので、議事録の残るこの場での説明を改めて求めました。

これに対し市長は 過去のマスコミ取材への回答のとおり、さきの市長選の際に(先方の申し出により)支援してもらったことや 関係団体のイベントの際にビデオメッセージを送ったことを述べた(認めた)うえで、一連の行動によりご迷惑とお騒がせしたことを謝罪しました。

そのうえで、今後は かかる関係団体とは関係を持たないことを改めて表明しました。

クリーンなイメージが定着しつつある荻原市長にとって、今回の行動は残念と言わざるを得ません。ただ、長野市議会議員の中にも 当該団体と関係のある者が居るとの情報もあることから、今後はあらゆる立場の者に慎重対応が求められています。

特に市長に対しては、現職となった今 市長本人のみならず秘書課を初め理事者も対応に留意すること、また過日は 当該団体から市社会福祉協議会がマスクの寄付を受けた経過があることが報じられましたので、各課においても 慈善事業等を隠れみにしてつけ入るこの手の団体には注意するよう指摘しました。

また併せて この手の事案で最も懸念されるのが、当該団体をはじめ宗教団体等による被害の発生と それに対する相談体制であると考え、一連の事案を受けて 旧統一教会をはじめとする宗教団体等から高額なお布施の強要など市民被害の実態はないか、さきのマスク寄付のように当該団体等から市へ寄付行為等がないか、また実際に被害が生じた際にはどのような相談体制を敷いているかを質しました。

これに対し市(市民生活部長)は、これまでの被害相談状況は3件・寄付行為は無し・被害発生の際には 弁護士を含め専門機関を紹介するなどの対応を行なう旨の答弁がありました。

このような宗教絡みの被害は 対応が非常に難しい側面があることから、市(理事者)には、相談等の対応が「聞き置き」や「タライ回し」にならないよう 真摯かつ合理的な対応を強く求めました。

また、ここへきて 改めて開催の是非が問われている「安倍元総理の国葬」について 長野市の認識を問いました。

このことについては 一国の宰相が銃弾に倒れるという事実(悲劇)には同情を禁じ得ないものの、その葬儀を「国葬」として扱うことについては 開催基準や予算(税金)の支弁・さらには故人そのものへの評価の多様性などに鑑み、「国葬」への是非が問われる事態となっています。

答弁の中で 長野市長ならびに総務部長は「さきの「令和元年東日本台風」の際の現地視察などの迅速対応に感謝し お悔やみ申し上げるところですが、市としての弔意については(以下 総務部長)国や県は、半旗掲揚や黙祷などの弔意を示す行為は求めないとしていることから、市としてもその予定はない。」とのことでありました。

次に、今後のコロナ対策について質しました。

本市のコロナ感染の高止まりに伴う医療や保健行政の厳しい状況は ご案内のとおりですが、それらの状況に鑑み 国は「コロナ感染者の「全数把握」の見直し」を進めるとしています。

この見直しによる本市保健行政 さらに医療サービスへの影響はどのようなものになるか質しました。

これに対し 市(保健所長)は「全数把握」の功罪、それも (全数把握に)肯定的な見解ではなく、どちらかといえば「課題が多い」旨の論調で答弁を行ない、耳目を引きました。

曰く「国が行なう全数把握には、国の言う〝保健事務事業の効率化〟というよりも これまで「発生届」により網羅されてきた(軽症の)感染者が、その後の容態によっては医療機関での(再)手続きが必要になり、いわゆる二度手間を余儀なくされることになるなど 現場はかえって混乱するのではないか。」と発言され、医療行政事務の責任者の立場でも この全数把握には課題があることを(公式に)述べられました。

また、2学期以降の小中学校や(児童生徒のいる)家庭や 高齢者や障がい者施設等での感染状況の推移とその対策、また やがて来る冬季に向けたコロナ対策の方針について質したところ、今後の感染拡大にも予断が許されないこと、今年の冬季には インフルエンザとコロナの両方の感染症の流行も予想(懸念)されることから、さらなる注意が求められる旨の答弁がありました。

さらに、医療関係者から 軽症で推移するハズの第7波において、死者数が増加傾向にあることが問題視されていることを伝え、そのこと(死者数増加)に対する見解を求めました。

これに対し 市(保健所所長)は、これだけ多くの感染者が出れば(分母が増えれば)死者数(分子)が増えるのは止むを得ないとしながら 死者の増加は そこに至るまでに病床を占用することにつながることから、引き続き感染者が重症化→死亡に至らないための不断の取り組みが重要である旨の答弁でした。

今回の市(保健所長)の答弁は「コロナ感染者の全量把握」は、国の目論(もくろ)む保健事務作業の効率化・省力化の裏はらに、現場での課題が予想(懸念)されることが窺(うか)がえる内容でした。

かかる厳しい状況について 議会としても手をこまねいているワケにはゆきませんので、(全量把握等の)今後の動向を踏まえ 検証を深めてゆくことを申し上げました。

次に、公共施設マネジメントの考え方について質しました。

市民の有志が、さきに市が公表した「中部勤労者青少年ホーム」の体育館存続要望に端を発し、それに止(とど)まらず 長野市全体の体育館の有効活用と それによる市民生活の向上を期する非常に前向きな活動を展開されています。

去る8月25日に、当該の市民団体と市(総務部/第2回目の意見交換会が行なわれました。

そこでは、既存の体育施設をどのように維持してゆくか・そのためにどのような手法(やり方)があるか などについて忌憚のない意見が交わされ、特にその中で、廃止を予定している勤労者青少年ホーム体育館(商工労働課所管)を、社会体育館(スポーツ課所管)に移管したうえで存続することも可能 との「前向き発言」もあったとのことで、今後の展望(意見交換)が大いに期待されるところです。

そのうえで、今(こん)議会初日には 代表監査委員による意見書に、この案件に絡(から)む内容が盛り込まれており イイ意味で注目されました。

そこには「公共施設マネジメントで重要なことは、廃止した建物を取り壊すことではなく 有効に活用して効果を生み出すことである」とされており、これは、市行政を監査する立場からも 現有の公共施設については〝廃止ありき〟ではない有効活用の視点を求めているものであり、そこに大きな一致点を見出すことができます。

しかし、そのためには ときに所管を超えた横断的な取り組みが求められることから、今後も市民を交え、さらに理事者においては所管を超えた 相互の いわゆる「勉強」を継続することが肝要であることを申し述べました。

今(こん)議会の市長の所信には「今の市民にも、将来の市民にも偏った負担を強いることのない成果を共々に導き出してゆきたい」旨の発言もあったことから、まさに その価値観で今後の議論に臨むべきと考えるところです。

一方、これまで税金を投入した施設などが いわば場当たり的な運用によりマイナスの成果となっている事例もあり、このことについて検証すべきことから発言しました。

2つの事例を挙げて質しました。

スポーツ関連で、南長野総合運動公園のサッカー場について、現在のUスタジアムに加え 今後新たにピッチが整備されるのですが、私の所属する会派は はるかそれ以前のサッカーグランド整備の経過の中で、いわば〝造ったり壊したり〟との 事業の進め方に大きな無駄があったと考察しています。

この状況を踏まえ市(文化スポーツ振興部)の見解を質したところ「当時の社会情勢(AC長野パルセイロの伸長)から世論が高まり Uスタジアムの建設となりましたが、それまでの経過を踏まえ 今後は公共施設マネジメントの意義を踏まえ 適切に事業に臨んでゆきたい。」旨の答弁がありました。

また 福祉分野において、市民からの情報として 本市の外郭団体である社会福祉法人長野市社会事業協会傘下の障がい者授産施設「空風」の開設当初に設置したレトルト食品製造機械が、(開設当初から)稼働しないまま いわば〝置きざらし〟になっていることを明らかにし、この状況について市はどのように考えるか伺います。

このことについて 市(保健福祉部)は、どうやら この事実を知らなかったようで、市(保健福祉部長)は「当該の「空風」に問い合わせたところ…」との前置きで、次のように答弁しました。

「当該の施設によると、開設以降は他の事業(作業)が忙しく、この設備(レトルト機械)の使用に手が回らないまま現在に至っているとのことでした。しかしながら、国や県の補助金を受けて設置された施設(設備)が未稼働なのは問題なので、今後は状況をみながら 稼働できるよう指導・助言してゆきたい。」旨の答弁がされました。(このことについては、後刻 西澤副市長も「(事実を聞いて)驚いた。」と述べておられ、反響が広がっているようです)

これら事例のとおり、サッカー場については、二転三転した経過を辿って 結局また新たなピッチを造成することになっており、授産施設「空風」については〝設備を設置することが目的〟のようになっており、いずれのケースも、多額の公金を投入しながら そこに真に将来像を見据えた長期展望が無いまま事業を進めた末のマイナス結果と言わざるを得ません。

さらに言えば、特にスポーツ施設について、特定の施設に多額の予算を投入する一方で、市民に身近な施設の廃止を進めるのはバランスを欠いていると言わざるを得ず、市民の理解を得にくい側面もあります。

ただ これらことについては、議会としても予算決議した責任の一端を担っており、理事者だけではなく議会としても然るべく顧(かえりみ)る必要があると考えます。

このことについて、特に 市社会事業協会の「空風」については、市(保健福祉部長)の答弁「開設以降は他の事業(作業)が忙しく、この設備(レトルト機械)の使用に手が回らないまま現在に至っている」を詰めれば、本来 使用(活用)するつもり(計画)で設置したハズの機械が「手が回らなかった」との理由で置きざらしになっているという状況は まさに〝無計画設置〟の極みであると言わざるを得ないことから、今回の質問を契機に 私の方でも施設に足を運び、改めて現状を調査すると同時に この設備が実際に稼働するよう計らってゆきます。

一連のやり取りを通じて 公金を投入した公共施設や設備について、とりわけ これからの地域社会においては、行政も市民も関係なく あらゆる立場の者が〝垣根〟を超えて知恵を出し合い、より良い方向に向け いわばルートはいくらか違っても最終的に同じ頂(いただき)をめざして登ってゆけるよう 環境整備を進めるべく、今後も検証や考察を深めてゆきたいと思います。

次に、市職員の「第2の職場」について質しました。

先ず、退職した職員の「第2の職場」は、どのような経過をもって決められるのか現状を聞きました。

それによると(総務部長答弁)、退職職員は 市の外郭団体等から理事長等の役職に就ける者がいないかとの呼びかけに基づき、個々に面接するなどして雇用調整を行ない 然るべく再就職をするとのことだそうです。

で あるとすれば、第2の職場に向かう者(退職者)は ただ漫然とそこに行くのではなく、何らかの意思(意志)・意欲をもって第2の人生を歩むハズでありましょう。

しかし、実際はそうでも無いことが往々にしてあるようです。

再就職の概要を聞いた後、以下の事例を明らかにしました。

「市民からの情報ですが、市職員のOBが知的障がい者支援団体の理事長に就任したものの、その主体である障がい者さんの工賃の額を知らないまま椅子に座っているのは、あまりに勉強不足ではないかとの指摘を受けました。」

「市職員OBは、本来は第2の職場で これまでの多年に亘る勤務実績・経験値を活かし、行った(再就職した)先の組織の資質向上に貢献すべきですが、中には単なる「腰掛け」と捉え、ただ居るだけの存在に甘んじている実態もあるようです。この残念な状況についてどう考えるか伺います。」

これに対し 市(総務部長)は「倉野議員の発言のとおり、本来は 現職のうちに培われた経験や知見を(第2の職場で)活かすべきところですが、情報のように「腰掛け」でいる実態があるとすれば問題なので、今後(退職し)再就職する退職職員に対しては 自覚をもって(第2の職場に)臨むよう伝達(指導)してゆきたい。」旨の答弁がありました。

なお このことについては、改めて総務委員会で議論したいと思います。

次に、DX推進について質しました。

過日 庁内の巡回ロボットと清掃ロボットのデモンストレーションがあり見学、そのこと(デモ)自体は評価したところですが、気になったのが ロボットの供給元でした。

巡回ロボは東京都内のベンチャー企業・清掃ロボは全国シェアの大手企業から提供されていたのです。

このことを単純に受け止めると、本市のDX推進は いわば首都圏など県外企業の受け売りで進められるのではないか、と一抹の懸念を感じたところです。

長野市のDX推進にあたっては、事業に臨む際には 先ず最初に市内のIT企業と連携し、市内に遍在するノウハウを集積したうえでDXを推進すべき。

私はこれを「DX推進の地産地消」と造語し、これを確実に進めるべきと強く考えました。

結果として本市DXが推進されても、それが県外の大手によって行なわれたのでは、得られた成果は半分と言わざるを得ないでしょう。

しかしながら、例えば市の事務事業のDX化については 最終的には入札になることから、県外企業の参入は拒むことはできませんが、それ(入札)を前提にしながらも それ(入札)以前に市内のIT企業を育成し、いずれ県外大手に対抗し得るスキル(技術)を高めてゆけば いわば堂々と長野市DX推進に(市内IT企業が)参画できることにもなり、それは 市内IT企業(産業)の底上げにもつながることでしょう。

さらに言えば、長野市のDX推進に向け 市行政が市内IT企業に多様なミッションを求めることは、本市のIT産業全体のスキルアップの要素となり、それは例えば信大の新学部誘致に向けたアピール材料にもなると期待されるでしょう。

今後は、長野市で既に組織されている「長野市ICT産業協議会」等と市が連携と研鑽を重ね、「DX推進の地産地消」を具現化するべく計らってゆきたいと考えています。

このことについて、特命として就任した 松山副市長に考えを聞いたところ「長野市内には有望なIT企業が遍在しており、それら地元企業は 長野市の特性や 長野市ならではの強みを持ちながら企業活動を展開されている。今後も これらのスキルを集積しつつ、現実的には大手と役割分担をしながら(DX推進の地産地消を)進めてゆきたい。」旨の答弁を受けたところです。

一方、DX推進のニュースを耳にした障がい者支援団体の関係者から「効率化・省力化のあおりを受けて、障がい者雇用の機会が失われるのでは…」との憂慮の声が上げられており、このことについても触れました。

市の行政運営においては、DX推進により将来に向けた事業の効率化を進める一方で 自治体運営の中で障がい者などの福祉就労をおろそかにすることなく雇用の機会を維持する、いわば「二刀流」を果たさなければならないと思います。

そこで、現下のDX推進に併せて 障がい者雇用を維持・推進すべきことについて見解を求めました。

これに対し 市(総務部長)は「既に本市では 障がい者雇用を実践しており、今後 DX推進に伴う効率化によって(障がい者雇用が)疎(おろそ)かになることは無い。逆に DXの技術を活かして業務内容の分析と適正化を進め、障がい者の方々が「できる仕事」を検出して さらなる障がい者への役務の提供に努めてゆきたい。」旨の答弁がありました。

これらの件については、私の立場でも適切に仲立ちをしてゆくことを述べ、今後の(市の)協力と連携を乞うたところです。

最後に「市内の公園内の犬の散歩解放の見込み」について聞きました。

長野市は、他の自治体に比して 犬の散歩を禁止している公園がほとんどです(許可は7公園)。

これは何より「飼い主マナー」に他ならないところがあり、その考え方が 他の自治体より厳しいということでありましょう。

愛犬家とすれば 市内に遍在する公園でワンちゃんと共に時間を過ごしたいところですが、主たる課題は「犬のウンチ問題=飼い主マナー」です。

本来 飼い主は、犬の散歩の際には「マナー袋」を持ち歩き、連れ歩く犬が糞(ふん)を排出した際には 直ちにマナー袋に回収し、自宅に持ち帰ってゴミとして処理すべきところです。

ところが、中には そんなこと(マナー実践)にはお構いナシで、自分の犬が排泄したにも関わらず その場にそれ(ウンチ)を放置したまま立ち去ってしまう者もおり、これが「公園に(犬の)立ち入り禁止」の〝足かせ〟となっていました。

一方では 近年 かかる飼い主マナーも徐々に向上し、今までのような〝放置〟が減ってきたことから市民意識も変化し、令和3年度のまちづくりアンケート結果では「公園内の犬の散歩に反対」との回答は16%と少数派となったことから、この際は 今の(公園内の犬の立ち入りを規制する)条例を見直し、原則 犬の散歩を可能とすべきではないか というものです。

このことについて 市(都市整備部)の今後の見通しについて尋ねたところ、どうやら〝軟化〟の方向に動いているようでありました。

私は残余の時間なく詰めることが叶いませんでしたが、後に他の議員に関連質問を乞うたところ それへの答弁で、とりあえずは 来年度から「南長野運動公園」の敷地内への犬の連れ込みを許可することになるようです。

但し、それは「飼い主マナー」が遵守されることが前提となります。

公園の開放が進んだからといって、再び野放図に〝糞害〟を起こすようなことになれば あまねく市民の理解を得ることは難しくなることから、愛犬家におかれては あくまで飼い主マナーの向上を実践し、誰もが気持ちよく公園を利用できる環境づくりの一助を成してほしいと強く願うところです(これは「公園に限らず」ですが)。

冒頭に述べたとおり、今回の個人質問は「問題提起」の場としたことから、一連のやり取りを通じて炙(あぶ)り出された問題・課題をシッカリとメモリーし、後日開かれる委員会や 今後の活動の中で検証・対応を行なってゆく所存です。

・

繰り返される災害・事件事故

ここのところ、過去に起こった災害や事件・事故が再び発生する事案が相次いでおり 憂慮に堪えないところです。

5日の午後 静岡県内にある認定こども園で、またも「園児置き去り」の 常識では考えられない事案発生の報道がされ、言葉を失いました。

それによると、5日の朝に園児の送迎にあたった園バスが 目的地の保育園に着いた後、6歳の園児(Aちゃん)を乗せたまま車両を放置(駐車)し 5時間を経過した後になって発見、既に手遅れになったとのことです。

後の詳報によると、この日は常勤の運転手が休みで 臨時的に理事長(70歳代)がハンドルを握り、添乗も担当外の職員が臨時的に勤めたようです。

この園バスは、こどもを乗せて園まで来たものの 全員が降りたことを確認しないままに車両を施設から離れた駐車場(屋外)に移動し、そのうえ、Aちゃんが実際に登園していないにも関わらず 担任による欠席の確認は行なわれていなかったとのこと…他の情報だと、この保育園はアプリで出欠確認をすることになっており そこ(アプリ)では(Aちゃんが)出席していることになっていたようなのです。(が しかし、いつもの顔(Aちゃん)が見えない時点でおかしいと思わなければいけないでしょうが)

さらに、この日 園バスのハンドルを握った理事長は「(園児の降車の)確認は、同乗の職員が行なうものと思っていた。」と供述しているとのこと、園運営の総括的責任を担うべき理事長が 降車の点呼の有無を確認すべきところ、添乗の職員(これまた臨時)に任せ切りにしていた実態は 由々しきことこのうえないところです。

聞けば、この日の園バスの利用者数は わずか8人。車両自体も「バス」とはいえ ワンボックス型の大型乗用車程度のサイズで、車内をひととおり点検するのに さほどの手間がかかるとは思えません。

前掲のとおり この「園児置き去り」は、つい昨年 発生したばかりです。

2021年7月に、福岡県中間市の保育所でも 全く同様な過失事案が発生しており、なぜ 当時の反省が活かされてこなかったかと、憤りさえ覚えるところです。

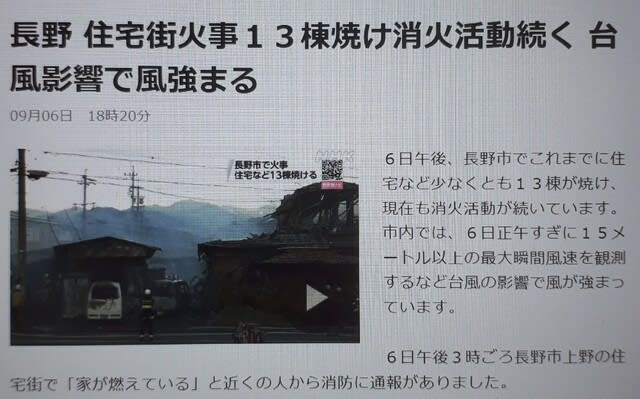

また これとは別に、6日の午後 長野市内で大規模な火災発生のニュースが速報され、驚きと共に、その後になって報じられた被害の大きさに言葉を失いました。

6日午後3時頃、長野市上野(うわの)の住宅地で1軒の家屋の火災が発生 すぐに119番通報がされ消防車18台が出動しましたが、折しも市内には台風の影響で 瞬間風速12,8mの強風が吹いており、それに煽(あお)られた火の手は瞬く間に拡大し 少なくとも住宅など13棟が焼ける大きな被害となってしまいました。

これだけの被害が出ながら死傷者が発生しなかったのは不幸中の幸いと言う他ありませんが、いずれにしても 平穏な日常生活をアッという間に奪われることになったことには、かける言葉が無いというのが正直なところです。

この火災の報に接し 私(だけではないでしょうが)は、去る平成28年に発生した「糸魚川市大規模火災」を思い出させられました。

同年12月 糸魚川市街地の中華料理店の失火により発生した昼火事は、折からの強風に煽られ 風下に向かって一気に延焼、約140軒もの建屋を焼失する大規模火災となってしまいました。

この火災と 6日の火災の被害拡大の共通点は「密集」と「強風」でありました。

現場はいずれも 建屋が隣接する地域であり、そこに吹いた強風が 被害を容赦も無く拡大させてしまいました。

火災発生時、強風さえ吹かなければ…と思ったのは 私だけではありません。

災害や事件・事故は かくも繰り返されるものでしょうか。

ただ、前掲の火災や たび重なる自然災害については(火災の主原因は「人為(じんい)」ではありますが、この場合は「強風」に注目)如何(いかん)ともし難いところであるけれど、後段の「園児置き去り」については、まさに「人災」防ぐべくして防げる事案でありました。

たった6人の(園児の)乗降を なんで確認しなかったのか(後の理事長の供述に「慣れていなかった」とありましたが これは言語道断の所業)、担任の保育士も「居ないので休みだと思った」と供述していますが、日常的に来るハズの園児が(家族の)連絡も無く休んだ時点で不信感(心配)を抱き、家族や周囲に確認するのが当然のことなのに それを「(休み)と思った」との安易な思い込みで(確認作業を)スルーしている実態…。

この一連の怠惰(たいだ)なミスは、仕事を片手間で行なっていること・仕事に真摯に向き合っていないこと・そして何より 預かった園児を親身になって看(み)ていないことの証左ではないか。

こども園などで幼児保育に当たる保育士は、いわば〝親代わり〟として (園児を)預かっている間は「親」として その職責を全うするものです。

で あるとするならば「こども」が間違いなく園に着いたか・施設で安全のうちに時間を過ごしているかを 目配り・気配りしながら見守るのが「イロハのイ」であり、それが 居ないこと・(送迎バスから)降りなかったことに気づかず、その後も気に留めることなく時間を過ごしてしまうことは 職責の放棄と言っても過言ではないと思います。

私自身、ここ数日でクローズアップされることになった〝繰り返される事案〟に 非常に残念な思いをさせられるところであります。

「もう二度と同様の事(こと)は起こってほしくない。」みなさんと同じく抱く願いは、どこまで(いつまで)届くのでありましょうか…