市役所庁舎「清掃ロボット」のデモンストレーション…一方で「障がい者雇用」を期する

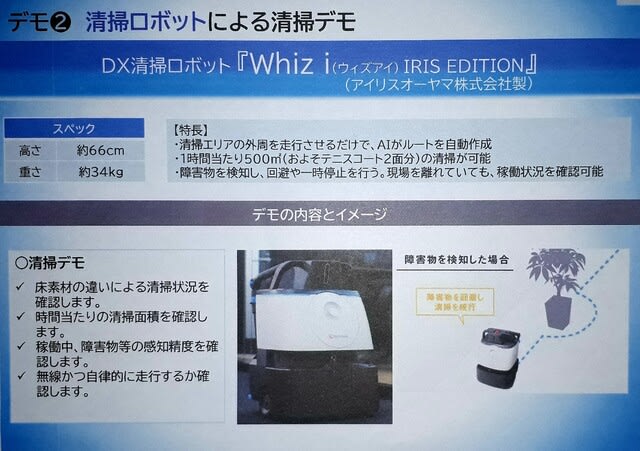

この日(2日)の午前、屋内通路の床掃除を自動で行なう「清掃ロボット」のデモンストレーションが長野市芸術館前のフロア(通路)で行なわれたことから、見学に足を運びました。

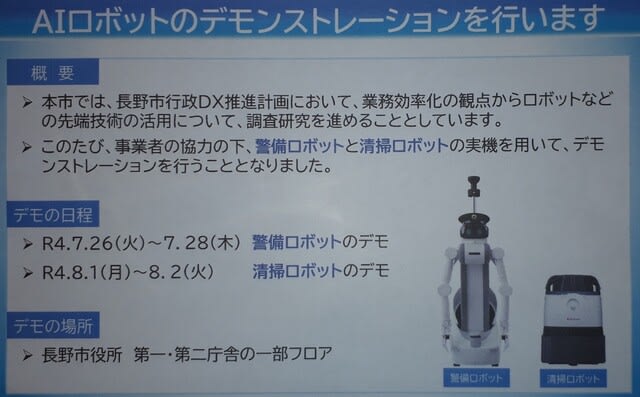

この取り組み(デモンストレーション)は、長野市が進める「行政DX推進計画」の一環として 業務効率化の観点から「ロボット」などの先端技術の活用について調査研究を進めることを趣旨(主旨)として行なわれたものです。

長野市においては 今年度から、総務部の中に「情報化推進グループ行政DX推進課」が新設され、こちらの所管課が中心となって「ロボット化」の研究を進めることになっています。

今回のデモンストレーションについては、さき(26日)に 庁内を巡回する「警備ロボット」のデモンストレーションが行なわれ、この日は〝第二弾〟として「清掃ロボット」のお披露目となりました。

この「清掃ロボ」約50㎤の箱型で、本体が縦横に動きながら床のゴミ(塵/ちり)を吸引するものです。何というか、家庭用の「ルンバ(商品名)」のデッカイ版とでも申しましょうか。

で、その仕様(システム)は意外とシンプル。

まず、本体上部のタッチパネルに業務内容(清掃パターン)等を入力します。

その後、一旦は人力で 清掃させたい範囲を押し歩き、清掃ルートを覚えさせます(AI化)。

その後 スタートボタンを押すと、アラ不思議…件(くだん)の清掃ロボは 静かな音を立てながら 床のゴミ(塵)を吸引しながら自走を開始しました。

この清掃ロボ、多くの人が通る通路を自走させることから (人との)衝突事故が懸念されるところですが、訊けば 前面にセンサーか組み込まれているとのこと、もし自分(ロボ)の前に人がいても、そこを避(よ)けて走行することができます。

【参考】「清掃ロボット」仕様説明サイト

↓

https://www.it-ex.com/products/maker/irisohyama/whiz-i-iris.html

こちらの清掃ロボットは、1時間あたり500㎡(テニスコート2面分)の清掃が可能で、遠隔からも稼働状況を確認できるなど〝ロボット化〟に伴う業務効率向上は 一定程度期待できそうであります。

しかしながら、です。

私は、今回の「清掃ロボットのデモンストレーション」の知らせを聞いた瞬間から「これ(施設内清掃)って、例えば知的・精神障がい者さん(以下 障がい者さん)の「役務(えきむ)として購(あがな)える作業内容じゃないか。」と思い、今回のデモンストレーションにおけるロボットくんの〝働きぶり〟を見て 一層その思いを強くしたところです。

訊けば、このロボのリース料は 月額で約5万円とのこと。

で あるとするならば、障がい者さんを雇用して 工賃(役務費)を払った場合、このロボのリース料より安く上がることも考えられます(それはそれで問題なのですが…)。

かかる費用面(費用対効果)での思考は別にしても、今回の〝ロボット化計画〟の趣旨が「(職員等の)業務効率化の一環」であることに鑑(かんが)みれば、そのこと(庁内清掃)の業務について 職員等の業務とせずに 障がい者さんに委託することで、いわゆるWin・Winの相関関係が成り立つのでは と思ったところです。

このことについて 現場にいた職員に「庁内DXの推進については賛同し、今後も積極的に調査研究を進めてもらいたいところだけれど、一方で 機械化・自動化による効率第一主義に拘泥する余り、本来 そこで活躍できるハズの人(障がい者)の(活躍の)場を奪うようなことになってはならない。DXを推進するのであれば、その分 障がい者等の活躍の場を確保してこそ〝一人前〟になるのではないか。」と指摘し、今後の推移を見守ることといたしました。

なお 長野市では、現在も清掃役務で障がい者雇用を実施中ですが、この〝ロボット化〟により そちらの人員削減などに至らないよう、逆に ロボット⇔障がい者が共存共栄できるよう、福祉関係職員とも情報共有し ロボット化が逆に「心の通(かよ)った行政」の原資となるよう、私自身 心を配ってゆきたいと思ったところです。

そんな「障がい者雇用」に一抹の不安を抱くこととなった後に、その〝暗雲〟を吹き払ってくれるかの好事例に立ち会うことができました。

市内で いわばフリーダムな立場で 主に知的障がい者支援に取り組む団体(企業)である「Gota(このブログでは「チームGota」と呼ばせていただきます)」の代表者Mくんらが、長野市内の知的障がい者支援施設と 就労(作業)について「契約」を締結することになったのです。

その概要は、チームGotaが 飲食店等の店頭に「カプセルトイ(ガチャ)」を設置するので、そのトイ(ガチャ)の内容物の詰め込みを 知的障がい者さんに依頼しようというものです。

注目すべきは、その「工賃」です。

この日に交わされた概要によると、障がい者さんらは「ガチャ」の販売価格の40%を「工賃」として受け取ることができるそうなのです。

「ガチャ」の内容は様々で、廉価なものから 上は数千円に上るものも想定されることから、作業に当たる障がい者さんらは 今までにない高額の「工賃」を得ることができるようになります。

障がい者さんへの「工賃」については、その低劣さ(時給100円程度)が社会問題化しているところですが、そこを問題視した「チームGota」のMくんが 自ら〝ガチャ事業〟を立ち上げ、今までの悪しき常識であった低劣な工賃を劇的に改善し、もって 障がい者さんらに やり甲斐のある役務に携わってもらおうというものなのです。

ただ、これまでの道のりは 容易ならざるものがありました。

最大の障壁は、当事者(障がい者)さんらを見守るべき立場である施設職員の「旧態依然の意識」でありました。

本来は 障がい者さんらの自立を願い、1円でも工賃を上げてやろうと率先して努力すべきハズの職員自身に そのような前向きな意識が無く、逆に 障がい者を障がい者として留め置こうとする〝逆の発想〟のままに(職員自身が)就労している実態がアリ…この悪しき殻(から)を打ち破るのは 至難に満ちた作業であったと聞いております。

(このことの詳細については後日に譲ることとしますが)いずれにしても「チームGota」が温め続けた障がい者支援(就労)のサクセスロードが ようやくスタートを迎えようとしており、今後の有為な展開に大きな期待が寄せられます。

今までは、敢えて日陰に留め置かれた障がい者さんらの就労機会に、明るい陽が射(さ)すことを願って止まないところです。

・

・

6月議会報告…「ながの市議会だより」より

鉄路の安全保障

識者のIさんと意見を交わす機会があり、話しは「鉄路」に及びました。

「鉄路」いわゆる鉄道路線については、わが国においては JRを初め「不採算路線」が常態化しているところであり、各地で(鉄路の)存続の是非について議論が起こっているのは ご案内のとおりです。

そのような厳しい状況を踏まえ Iさんは「鉄路の維持には この際「防衛費」を充(あ)てるべきじゃないか。」と 独特の見解を述べておられます。

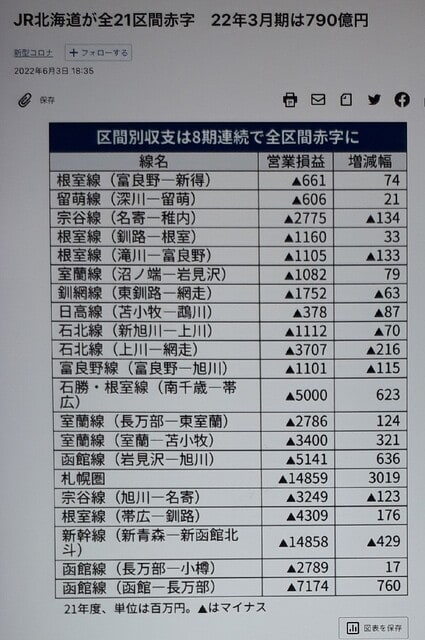

例えばJR北海道。広大な圏域内の人や物資の移動に「鉄路」は欠かせぬ存在と思われるところですが、実際の収支は非常に厳しいことが伝えられています。

JR北海道による2021年度の線区別収支によると、営業収益が459億8,600万円だったのに対し 営業損失は実に790億600万円。

その現状については、北海道新幹線を含む 実に全線が赤字路線となっているとのことです。

また、サービス業の健全化の指標に用いられる 100円の収入を得るために必要な経費(営業係数)は、(100円を稼ぐために)155円から 地域によっては(100円を稼ぐために)1,000円も経費がかかる路線もあるとのことです。

また、長野県内においても然り。

例えば、さきには 松本と新潟県の糸魚川を結ぶ「大糸線」について、JR西日本が 管轄する南小谷以北の35キロの収支を公表し、その累積赤字は2020年度までの3年間の平均で 年6億円余りに上ることが報告されています。

1km当たりの1日の平均乗客数を表す「輸送密度」は 2020年度で50人と、1987年度の1/20減っていることも併せ報告され、いわゆる〝負のスパイラル〟に陥っていることが実感されたところです。

かかる現状について Iさんは、厳しい認識を共有したうえで「わが国の鉄道路線の内需逼迫(利用者減少)と、一方で高齢化が進行する中、特に国(政府・政治家)は「鉄路の安全保障」を真剣に考えるべきときに来ているのではないか。」と強調したうえで「この際は、日本(国民)の安全を守るために支弁するとされる「防衛費」を 鉄路の維持に遣(つか)うべき。」との見解を示しておられました。

Iさん曰く「大陸を有する国家(国域)において「鉄路」は欠かざる輸送手段。それは 平時の人や物資の輸送に併せ、有事の際にも 軍人や軍需物資の大量輸送の面で非常に有効かつ重要なインフラに位置づけられている。わが国おいては まさに北海道がこの事例が当てはまるだろうね。

そのうえで、今 とりわけ北海道の鉄路が全線赤字の危機に瀕しており、この状況を何とかしなければならなず、そこにこそ「防衛費」を支弁すべきではないかと思うんだ。

但し このこと(鉄路維持への防衛費の支弁)は、何も軍需的な目的での話しじゃない。

要は、将来に亘って国民の生活安全(この場合は〝移動手段〟)を守ること、これは立派な「安全保障理論」であり、国家としてもその維持のための相当の予算を割(さ)いてもバチは当たらないんじゃないか。

で、そのため(鉄路の安全保障)には〝国防の原資〟である防衛費を充てることも念頭に置くべき。戦闘機1機が約120億円(しかも恒常的な維持費が相当額かかり続ける)予算の支弁に比(ひ)せば、鉄路の維持に その一部でも充当することは、わが国の安全保障に叶うものとして国民理解も得られると思う。」と 穏やかに、しかし力を込めて話してくださいました。

「鉄路の維持に防衛費を」この 一見には荒唐無稽(こうとうむけい)に映る考え方は、しかしながら「鉄路安全保障」の観点からすれば、究極の〝縦割り排除〟の斬新な考え方であると思います。

それだけ、現下わが国は総体的に危機的状況に陥っていること、それを乗り切るためには 旧態依然の考えから脱却し、今まででは考えも及ばない視点で事(こと)に臨むべきことを示唆してくれた感の「安全保障理論」でありました。

国(政府)によるコロナ対策に「?」マークが

列島は今、連日に亘り 過去に例を見ない多数の感染者を記録する日々が続いており、この悪しき主要因が オミクロン変異株がさらに変異した「BA,5」への置き換わりであることはご案内のとおりであります。

一時期は感染者が減少傾向になったことから、コロナ禍ではありながらも そのうえで「地域社会経済の再興」を果たさんと、社会全体が再起動をしようとした矢先のBA,5の蔓延(置き換わり)であります。

感染者数は過去最多を更新するも、今までのような行動制限を行なうことは 社会全体をまたも疲弊させることにつながることから、感染者数増加⇔社会経済活動の維持 との、いわば相反した取り組みを並行して行なわなければならず、各方面で苦慮している姿が伝えられています。

この状況を打破するためには、国の主導により 今までの(旧態依然の)コロナ対策(対応)を抜本的に見直し、実(じつ)に合った対応を進めるべきとの声が挙(あ)げられています。

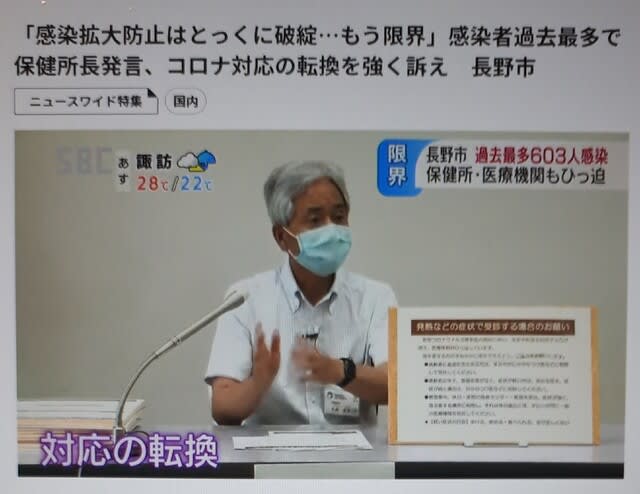

(従前にも触れましたが)長野市のK保健所長は、これまで国主導で一律に行なってきた「行動制限」や、保健所や医療機関が「感染抑止のため」として取り組んできたことが (にも関わらず)第7波の襲来を受けたことで(旧態依然の取り組みが)破綻してしまったことを指摘したうえで、「なのに相変わらず今までと同じ対策を未だに続けるのは もう限界です。したがって この際は、国レベルにおいて感染症に対する対応を抜本的に見直すべきと考えます。」と強調されていました。

今後、コロナ対策⇔社会経済復興 との、いわばアクセルとブレーキを併用しての運転(社会活動)を実効あるものにするべく、国の(実効ある)対策が待たれるところでありました。

そんな中、この度 国(政府)においては「BA.5対策強化宣言」を発出したことが報じられました。

これを聞いた瞬間、私や 私だけでなく多くの関係者は、それぞれが切望する〝新たな局面に対応した 新たなコロナ対策〟が打ち出されたものと期待したものでした。

ところが案に相違して この〝宣言〟は、何ともいえない〝中途半端感〟に満ちたものであり、(私自身)違和感を覚えていたところ、31日付の信濃毎日新聞の社説が 私の思い(違和感)を生き映したかの論調を掲げてくれ、これに大いに賛同したものでありました。

この「BA,5対策強化宣言」は、都道府県の取り組みを国が支援するものとなっています。

都道府県の病床使用率が50%を越えるなど 医療機関の負荷が高まった場合、都道府県が同宣言を発出できるようにするとのことです。

宣言を出した地域の自治体は、高齢者や重症化リスクの高い人 またその同居家族に外出を控えるなどの協力を要請できるほか、国が必要に応じて職員を派遣するとのこと。

また 企業に対しては、テレワークの推進・大人数の会食や大規模イベントに参加する前の事前検査を推奨をするとのことです。

で、あくまで この「宣言」は 行動制限をするものではない、とのことであります。

・・・・・。

この政府提案を聞いたとき、こう言っては何ですが その(内容の)あまりの〝浅さ〟に、何ともいえない脱力感を覚えてしまいました。

前述のとおり「第7波」の中にいる日本(国民)は、非常に難しく複雑な状況に置かれているのは誰もが周知しているところでありますが、そのうえで、その状況下で発出された「宣言」にしては、その内容でこの難局を乗り切れるとは とても思えないのです。

そもそも 現在のコロナ感染源は、その多くが「家庭・学校」であり、その実態があるのに 高齢者の外出を制限するのは、当を得ているとはとても思えません。

また(これは社説の論調ですが)、高齢者の外出制限は 認知症の進行や身体機能の低下の要因となることから、(高齢者の外出抑制は)一見 社会的弱者を守っているように思えても、その実は 社会参加の機会を奪い (前掲の)老齢化の悪しき追い風になりかねない危うさを有していると言わざるを得ないところです。

事(こと)ほど左様(さよう)に、この「宣言」は とても今の社会ニーズに応えたものとは言い難く〝とりあえず出した宣言〟と言いたくなるような 内容に乏しいものでありました。

で…一方で 私が憂慮するのが、この「宣言」は いったい誰が考えたのか、という点です。

もし これらを、永田町の国会議員たちが考えたものであるとするならば「この程度」でも仕方ないかな、と許容する(せざるを得ない)ところです。

ところが、です。これらを コロナ対策を所管する、国の官僚(=行政のプロ)が考えたものだとすれば…彼ら(プロ)は (プロでありながら)これまでの経験値を全く活かしていないことになり、今までいったい何をして 何を積み上げてきたのか?と問い質(ただ)したなるところです。

もしかしたらこうやって、第1波から第6波まで おんなじこと(対策)を続け、第7波になっても相変わらず…長野市の保健所長が憂慮する「今までと同じことの繰り返しでは現場は破綻する(している)」の〝悪しき裏付け〟が、この「宣言」に込められているのかもしれません。

「長野びんずる」予定どおり開催へ

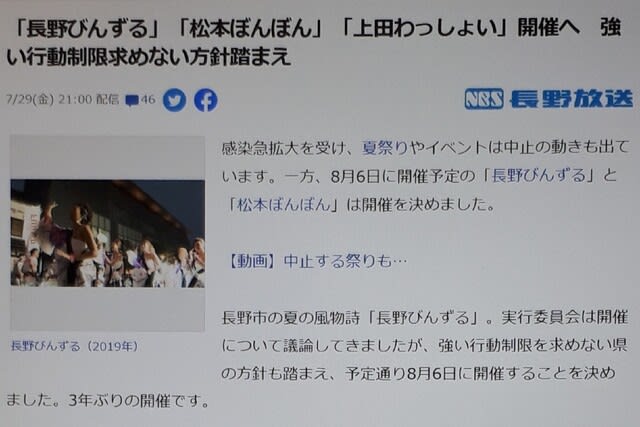

8月6日に 開催の可否が検討されてきた長野市の夏祭り「長野びんずる」について、29日に実行委員会が行なわれ その結果、同祭りは予定どおり開催されることになったことが報じられました。

これは、コロナ禍「第7波」の最中(さなか)にあり 長野県の警戒レベルが「5」となった状況であっても、これまでのレベル5で実施してきた 会食における人数や時間制限・イベントの中止や延期・公共施設の休止などの強い要請は行なわないとしている県の(新たな)方針を踏まえ 開催を決定したものです。

なお、長野県が示す警戒レベルが「6」に達した場合は中止とするとのことです。

県内においては これと同様に「松本ぼんぼん」や「上田わっしょい」も予定どおり開催、他方「飯田りんごん」と「小諸ドカンショ」は中止が決まったとのことです。

昨日(29日付)のブログでも触れましたが、長野びんずるの実行委員会は コロナ禍で2年に亘り中止を余儀なくされていた同祭りの再開について「今度こそ!」の意気込みで計画を進めていました。

そのうえで「眼前の敵はコロナ」と据え、感染拡大防止に最善を尽くすことで「踊りの間は感染者を出さない」を大前提に、踊り手の人間(じんかん)確保・酒類の扱い禁止・沿道での観覧自粛などを徹底したうえで開催するとしています。

このことについては(やはり昨日も触れましたが)さまざまな評価や考え方が寄せられており、「開催することに意義がある」との主催者評に対し「感染拡大が止まらない中、さらに市民総参加ができない状況で その(開催の)どこに意義があるのか」との意見も寄せられるなど、賛否両論の中での開催となるところです。

確かに、踊っている間の感染は防げるでありましょう。

人間(じんかん)確保・マスク着用・飲酒禁止のうえでの〝無言踊り〟に徹すれば、(踊っている間の)感染リスクは低いと思われ、そういう面では主催者の目標は達成するでしょう。

しかし、本当の感染リスクは〝踊りが終わった後〟なのです。

開祭が高らかに宣言され、びんずるの音頭が流され「ソーレ!」のかけ声(音声テープ)に乗って黙々と踊り手さんは踊る・進む…ただひたすらに〝正調びんずる〟に徹する間は、おそらく感染リスクは限りなく低いと見込まれます。

そのうえで、ひたすら踊ってフィナーレを迎え「おつかれさまでした!」と閉祭した瞬間に、それまで我慢を強(し)いられていた踊り手のみなさんは、一気に制約から解放されるのです。

それまで マスク着用・無言で、ロクに飲まず食わずで頑張ってきたご一同は、呪縛から解き放たれるが如く、打ち上げ会場で さっそくマスクを外し、ビールジョッキを掲げて「おつかれさまでした、カンパーイ!!」と気勢を上げ、飲み会モードへと突入するのです。

しかし この行為を不謹慎と断ずることはできません。まさに これ(踊り後の打ち上げ会)こそが「経済活性化」であり、主催者が求める社会経済効果の発揚なのです。

これ(踊り後の飲み会)無しでは、せっかく復活したびんずるの御利益はあり得ないと言っても過言ではありません。

で、このこと(踊り後の集団での飲食)によって生じる いわゆる「コロナリスク」については、既に踊りは終わっており 主催者の責任の範疇を超えて(過ぎて)いることから、後は「自己責任」ということになります。

主催者は、踊りの間の感染リスクを抑えたことで責任を果たしました。その後 飲みに行こうと何をしようと、それは自己責任であり びんずるに行ってコロナに感染したとしても、踊りが終わってからの出来事については 主催者の責任は問われないことになります。

そして、このこと(踊り後の集団での飲食)については、既に〝織り込み済み〟でありましょう。

去る26日に行なわれた「長野市新型コロナウィルス対策本部会議」においても「びんずる」の話しは一切出されることなく終始しました。

現下のコロナ禍の状況をもってしても、開催の是非等については あくまで実行委員会の裁量で決められるものであり、長野市は「そのご意向を真摯に受け止めて対応する」立場ということなのです。

一連の判断を通じて、このこと(びんずる開催の実質容認)は、長野市(行政はじめ関係者)自体が「腹をくくった」ことを示しています。

保健所の業務や医療機関が逼迫の度を高めていようと「びんずる」の開催を容認したことは、万が一 踊りの後の感染が発生したとしても、それは(可能性として)想定済みの現象であり、長野市は それ(びんずるによる感染拡大)もひっくるめて(事態を)受け入れることを暗に表明していると同じなのです。

これ(びんずる)で感染拡大したとしても、それは万(ばん)やむ無し ということなのでしょう。

先日も触れましたが、行政関係者は 今や「矛盾」の中でコロナ対応に臨んでいると見受けられます。

感染者が急増し 人々に感染抑止を求めながら、一方で行事やイベントは容認する。

これを例えれば、右手と左手で違う指づかいをする〝ピアノ弾き行政〟とでも申しましょうか。

(ピアノ演奏の場合は、左右の指づかいは違っても、結果 すばらしい楽曲となりますが、コロナ対策における〝左右違い〟は如何(いか)なるものか…)

コロナ禍の中でも 訴求すべきも地域経済社会の復興、しかしながら その途上には必ずと言っていいほど コロナウィルス感染症が待ち受けているのです。

何というか、オバケがいると分かっていながら敢えてお化け屋敷に入るが如くの〝矛盾〟を禁じ得ないところですが、ここをクリアしないことには「いつまで経っても同じことの繰り返し」ということなのでありましょうか。

いずれにしても、それぞれの地で 夏の大行事が予定どおり開催されます。

その、開催を〝決断〟した とりわけ3つの市は、いずれも県内で突出して感染者の多い自治体であることが重ねて気になるところですが…。

コロナ対応が〝曲がり角〟を迎える中、それぞれの判断の吉凶は 如何(いか)に現れるでありましょうか。

◇長野市コロナ報告

7月29日(金)~30日(土)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

7/29日(金) 長野市におけるコロナ感染症の発生(446人/市23020~23465例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/752457.pdf

7/30日(土) 長野市におけるコロナ感染症の発生(457人/市23466~23922)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/752519.pdf

全県に医療特別警報…対策は感染拡大抑止に有効か

コロナ禍 再三の拡大と「長野びんずる」の開催について

市中に蔓延するコロナ禍は、引きも切らない…どころではない「第7波」と呼称される勢いをもって、私たちの社会生活に深く食い込むに至っています。

28日には国内の感染者数が 過去最多の23万人超えを記録し、各都道府県が これまでも過去最多を更新する中、この日も18都県で過去最多を記録しています(東京都では初の4万人超え @ @)

長野県も2,000人をゆうに超え、儘(まま)ならない状況に。

この状況に長野県は、医療提供態勢への負荷を示す医療アラートにおける「医療特別警報」を発出すると同時に、感染状況を6段階で示す県独自の感染警戒レベルについて木曽圏域を除く全てのエリアに 感染警戒レベル5を発出、最大限の注意を呼びかけています。

県内における確保病床使用率は(医療特別警報の目安である)35%を超え、このまま推移すれば 正常な医療を受けられないことが懸念されるところです。

また 陽性感染者が過去最多の300人超えを記録した長野市においては、27日には それを大きく上回る603人もの感染者数を記録、一様に絶句したところでありました。

7/27日(水) 長野市におけるコロナ感染症の発生(603人/市21904~22506例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/752218.pdf

この 過去に例をみない悪しき数字、一時的なものと思った(思いたかった)ところでしたが、その翌日(28日)にも500人超えの報告があり、高止まりもここまできたか…と嘆息するばかりでありました。

7/28日(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生(513人/市22507~23109例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/752327.pdf

県内の感染者数増加を悪しけく牽引する形となってしまっている長野市は、この厳しい状況を踏まえ 保健所長が「国レベルの対応の転換を」と求めています。

曰く「コロナウィルス感染症自体が「0」になること自体は ほぼあり得ないと思われることから、これまで一律にやってきた「行動制限」というような対策は おそらくこの病気のコントロールにはあまり効果がないのではないか」としたうえで「保健所や医療機関が「感染を抑えるために」として取り組んできたことが「(第7波の襲来で)感染拡大防止」という本来の目的はとっくに破綻しています。なのに相変わらず同じ対策を未だに続けているのは(対策が)もう限界を迎えていることを示しているのではないでしょうか。したがって この際は、国レベルにおいて感染症に対する対応を速やかに見直すべきと考えます。」と強調されていました。

そのうえで「今後 行なうべきは重症者の抑制。医療機関は そこに力点をおいて(重症に至らないように)治療等に取り組み、それ以外(軽症・無症状)の人は 自己判断に依(よ)って適切に療養することで 社会を取り回してゆくべきではないか。」とも述べておられました。

また、「医療特別警報」ならびに「感染警戒レベル5(木曽圏域を除く)」を発出した長野県の阿部知事は「県内の感染は、感染力は強いものの重症化しにくいとされるオミクロン株のBA.5にほぼ置き換わっている。」として「社会経済活動はできるだけ維持する」とする方針を示しています。

これまでの警戒レベル5で実施してきた 会食における人数や時間制限・イベントの中止や延期・公共施設の休止などの強い要請は現段階では行なわないとしたうえで「(今後)過度に行動抑制を求めるような対策にならないよう、(県民の)コロナ対策のあり方を必要に応じてぜひ見直していただきたい。」としています。

そのうえで 感染拡大の防止に向け、特に高齢者や基礎疾患のある人に感染に注意するよう呼びかけるほか、重症化リスクの低い人については 医療機関での検査を省くために受診前にキットを使って検査することを推奨しています。

かかる関係者の話しや これまでも触れているとおり、長野県また長野市(のみならず)は これまでの感染の封じ込め・感染抑止対策の限界を自認し、いわば〝コロナとの共存〟の道を歩もうとしていることが感じ取られます。

コロナウィルスは現存し続けることを前提に、重症化こそ抑止すべきものとして捉え そこ(重症化抑止)にこそ医療努力を傾けるべき、そのうえで社会経済活動は継続すべきと強調していると理解されるところです。

そのうえで とりわけ長野市においては、直近(8月6日)に「第52回長野びんずる」が予定されており、その開催の可否が注目されています。

長野市の夏の風物詩でもある「長野びんずる」は コロナ禍の影響で過去2回が中止を余儀なくされており「今回こそは」の熱意で、実行委員会は開催に向け 鋭意準備を重ねていると伺っています。

今回の祭りのテーマは「挑戦」

長野びんずるの開催を通じて、(祭りが)まちに活気をもたらす源(みなもと)となれ と願い「勇猛果敢にまつりを創り上げる強い意志」を表した、とされています。

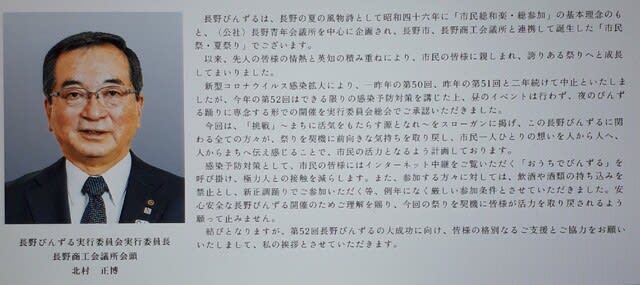

今回の開催に向け、荻原長野市長・北村実行委員長も力強いメッセージを寄せています。

荻原長野市長は、コロナ禍で2度の中止を踏まえたうえで「このようなときだからこそ、明るい未来への希望が必要」とし「人々が前向きな気持ちを取り戻し、コロナ禍を乗り越える思いを表す場となることを期待します。」と述べています。

また 祭りの北村実行委員長は、昼のイベントの中止・踊りに専念する〝正調びんずる〟とすること・参加者の飲酒禁止・沿道での観覧を自粛し ネット中継を観てもらう〝おうちでびんずる〟の徹底などによる「コロナ対応版びんずる」によって開催することを強調されています。

この展開について、一抹の疑問を呈する方が居られます。

「本来 市民が「楽しむ」ためのびんずるが、「とにかくやる」を期した 実行委員会のための祭りになっているんじゃないか。」

さらに「今のコロナ禍(第7波)の最中(さなか)での強行ともいえる開催は、開催から受け継がれてきた「市民総和楽・総参加」の理念に副(そ)わず「とにかく開催を」との実行委員会のメンツのための祭りとなる懸念が強い。これで(強行)開催したら 主催者は「厳しい状況ながら開催できた」との達成感に浸ることはできるかもしれないが、片やの主役である我々一般市民は 冷ややかな目で見ざるを得ない。」そのうえで「おそらく主催者は、さきの「善光寺御開帳」で感染者が意外と増えなかったことを〝実績〟としているんじゃないか。しかし あのとき(期間)とは状況が全く違う。これで強行開催して 相変わらずの感染者数高止まりが続いたとすれば、市民は実行委員会のメンツの弄(ろう)されたことになってしまう。」と強い調子で警鐘を鳴らしておられました。

冒頭で述べたとおり「コロナ第7波」に際し、自治体の対応は膠着状態に陥っていると言わざるを得ません。

今の検査体制に限界を感じ、旧態依然とした国の方針に業を煮やしながらも 日々の業務(感染者対応)に追われる行政関係者・過去最多の感染者数を記録しながら 従来の〝波〟への対応を超えること無く、社会活動の継続を いわば黙認し、緊急事態を呼びかけながら 行事の開催を是認( 応援)する〝矛盾対応〟とも取られる言動を為す首長。そんな揺れる自治体の中で「とにかく開催を」と燃えるイベント主催者たち…。

私自身、例えば「長野びんずる」が〝精神論〟の下で 敢えて開催されることに懸念を抱くものの一人です。

市民みんなが楽しむことができないのに、敢えて開催する意味がどこにあるのか。それが「開催することにこそ意義がある」とするならば、そこには何ともいえない違和感を禁じ得ないところであります。

側聞すれば、ここ数日のうちに びんずる祭りの開催が(実行委員会により)決せられるとのこと…開催理念である「市民総和楽・総参加」の理念の下に 然るべき判断が為(な)されることを期待するばかりであります。

7/26 諸事

◇長野市新型コロナウィルス対策本部会議を傍聴

この日(26日)の午前8時30分から、定例となっている「長野市新型コロナウィルス対策本部会議」が行なわれたことから 傍聴いたしました。

と いうのも、7月に入って(コロナ)感染者数が七度(ななたび)の急増を辿っているのを受け 市の新たな対応について新しい動きがあるや無しやを見聞したいと思ったからです。

会議の主議題(報告・承認事項)として、今後 長野市においては、感染者の濃厚接触者に対するPCR検査を行なわないことが保健所長から報告され 承認を受けていました。

このことについては、長野市保健所が4月以降 高齢者や基礎疾患のある濃厚接触者に限定して特定されてから数日後にPCR検査を行なっていましたが、今月22日に 政府が濃厚接触者の待機期間を5日間に短縮する方針を決めたことや、市がこれまで行なってきたPCR検査でも(濃厚接触者の)陽性率が10%程度と低いことから、この方針(濃厚接触者への検査は行わない)とした とのことです。

一方で 現下の感染拡大傾向に鑑み、7月から休止していた市北部のPCR検査センターを27日に再開することも報告されました。

この日の会議を通じて、長野市が「コロナとの共存」の道を歩んでいることが再認識されました。

市中に蔓延するコロナウィルス感染症が「現存する」ことを前提に 如何(いか)に社会生活を取り回してゆくべきか。

そのための 合理的・効率的な手法を見い出しながら、今後の市政運営に臨むといったところでありましょうか。

ただ、今後の感染状況や 感染者の重症化傾向がみられるときなどは、再び然るべき対応を取るべきとも思いますので、引き続き事態の推移を注視してゆきたいと思います。

長野市は、引き続き不織布マスクの着用やこまめな換気など基本的な感染症対策の徹底を呼び掛けています。

◇AIロボのデモンストレーション

市役所北庁舎のロビーで いわゆる「AIロボ」のデモンストレーションが行なわれました(行なわれています)。

これは、AI(人工知能)を使って 事前に決められた業務を行うロボットで、警備と清掃の2種類があり 長野市役所が導入を検討しているものです。

この日は、自動で庁舎内を巡回する警備ロボットのデモンストレーションが行なわれました。

このロボットは カメラを搭載して庁内を巡回、その模様を遠隔モニターで確認できるほか 腕(手)でエレベーターのボタンを押したり、予め入力した音声に従い「巡回中です」とか「おはようございます」などのあいさつもします。

この警備ロボットは28日までデモンストレーションを行なうほか、他に「清掃ロボット」もデモンストレーションの予定(来月1日・2日)があるとのことです。

長野市では今後、市のIT化の一環として 本格的な実証実験を行なうか検討するということです。

このこと(ロボット化)については 私は思うところがありますが、後日(清掃ロボのデモのとき)に譲ることといたします。

◇地元の少女ソフトボールチームが全国大会に出場!代表者が市長を表敬訪問

午後には、私の住む川中島町で活動する「川中島サンデーガールズ」は、今月開催される少女ソフトボールの全国大会に3年ぶりに出場することとなり、チームの代表者(監督・キャプテン)が市長を表敬訪問しました。

本来ですと、出場選手全員と保護者が来庁するところでしたが、あいにくのコロナ禍のため 代表者のみの出席となりました。

チームを代表して、キャプテンのSちゃんが 力強く決意を述べると それに対し市長は「元気にプレーしてきてね!」と優しくエールを送ってくださいました。

週末の子どもの過ごし方(過ごさせ方)には さまざまな環境があるものですが、こちらのチームは 永年に亘ってソフトボールを通じて元気な児童の育成にご尽力をいただいており、その結果としての全国大会。どうか小学生時代の佳き思い出となるよう全力を尽くしてきてもらいたいもの…私の立場でも心からなるエールを送らせていただきました。

なお こちらのSキャプテン、市長訪問に先立ち AIロボとも面会(笑)、記念のグータッチをしてってくれました。

・