近所に住む御仁(男性/78才)が、2週間ほど前に 足の甲部に固い物を落としてしまい、あわや骨折のケガを負ってしまったそうです。

その人はゴルフが好きなのですが、ケガを負った3週間後に大事なコンペがあったことから (コンペへの)出場の可否について 非常に悩ましい状況になってしまいました。

そんな厳しい状況でしたが、普段から滋養強壮に努められるご本人の生活が功を奏してか ケガは順調に回復し、1週間もしたら痛みも治まり 日常生活を送れるまでに回復、大事なゴルフコンペもエントリーすることができたそうです。

一方 別の御仁(男性/82才)は、1ヶ月ほど前「クーラーに当たった」とかで風邪をこじらせてしまい、それからは未だに体調不良が続いており(コロナは陰性) 今は自宅療養を続けるを余儀なくされているそうです。

この両人は いずれも状況が全く異なることから、一概(いちがい)には言えないところではありますが、片やの早期の(ケガの)治癒と 片やの長患(ながわずら)いを見るにつけ、人の身体の「回復力」の差 について思わされたところです。

高齢化・長寿化が進む昨今、地域には年を重ねた方々が多く在しておられますが、その方々の中にも、実年齢に比して「若い」と称される人が必ず居(お)られますよね。

そのバロメーターの一つが「回復力」ではないか と。

前掲のとおり、例えばケガを負ったり病んだりしても 早期のうちに治癒したり、例えば前日に過重な作業をしても 翌日には普段と変わりない日常を送れたりする、そんな「回復力」の強い人こそ 実年齢に関わりなく「若い」と言えるのではないかと思います。

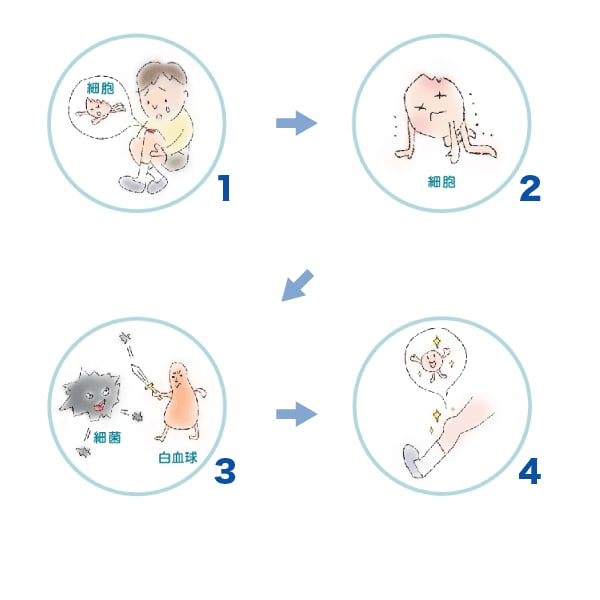

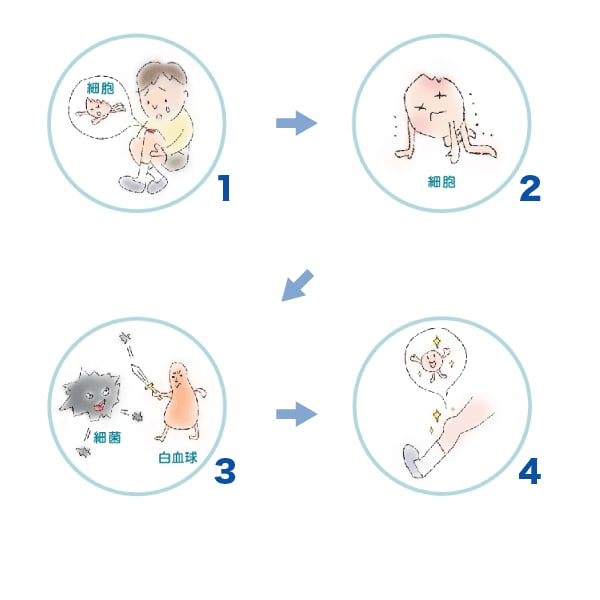

「回復力」を紐解いてみると『自然治癒能力』という用語が出てきます。

『自然治癒能力』とは、人間が本来もつ生命力(自然に病気やケガを治す力/免疫力も含む)そのもの とのことだそうです。

事例とすれば、

・スリ傷を負っても、きれいに洗って放っておくだけで自然に傷がきれいに治っている

・風邪を引いても、消化の良いものを食べて暖かくして寝ていると治る

これを〝若さ〟に準(なぞら)えれば、例えば 小学生児童などは、スリ傷はもとより たとえ骨折したとしても、ものの数週間で治ってしまいますし、風邪を引いても いつの間にか元気で飛び回っているものです。

これは、若さゆえの「回復力」の強さに他ならないものでありましょう。

これに比して われわれ年齢を重ねた者は、若さに任せての「回復力」は見込めないことから、われわれのような(年齢を重ねた)者が かかる「回復力=自然治癒能力」を高める(維持する)ためには〝日常生活こそが最も大切〟だとのことです。

不規則にならない ルーティーンを守った生活・偏食にならない さまざまな飲食品を摂取する食生活・運動不足に陥らない 適度に身体を動かす日常・過度な飲酒や喫煙の無い生活 等々、要は身体の代謝や機能バランス・生活秩序を正常に保つ日々を送ることが、イザというときの「回復力」を養なう好要因となるそうなのです。

ただし、人の疾病などについては その病理などによって如何ともし難いものがあるので、それが全てとはとても言えないものではありますが、総体的にみて、高齢化傾向の中で「若さ」を維持すること、また 周辺から「若いね」と言われるような人は 概して「回復力」が強いのではないかと感じるところです。

逆に言えば、前日からの疲れが取れない・一度(ひとたび)病むと なかなか治らない などという人は「回復力」が低下してきていると自覚し、適切にお医者さんにかかると同時に やはり適切に日常生活を見直すことも肝要なのかもしれませんね。

7月14日(木)・15日(金)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

7/14日(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生(146人/市18900~19045例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/751679.pdf

7/15日(金) 長野市におけるコロナ感染症の発生(148人/市19046~19193例・他に1名が千葉県で届出)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/751791.pdf

◇御嶽山噴火(水蒸気爆発)災害に関する裁判結果に複雑な思い

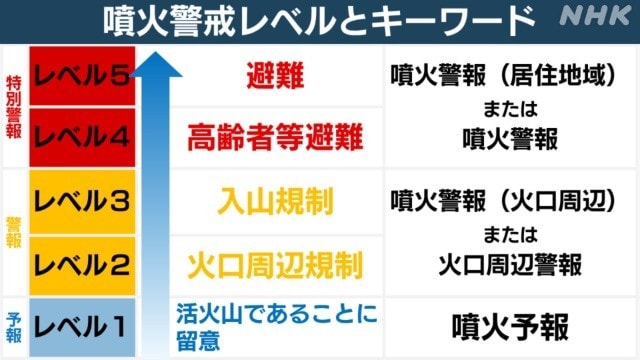

死者・行方不明者63人を出すことになってしまった「御嶽山噴火災害(2014年9月27日の午前11時52分発生)」の裁判が、長野地裁松本支部で出されました。

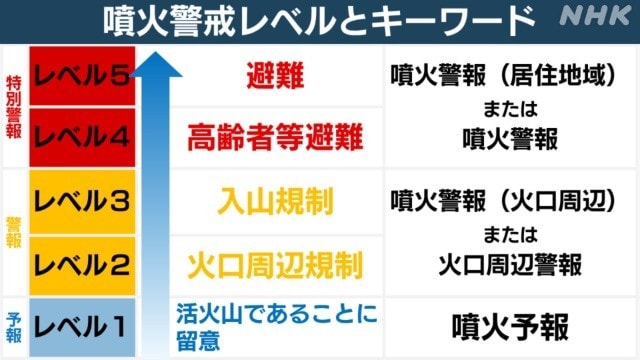

この噴火で人的被害に遭った遺族や怪我人らが「気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったのは国と県の責任」として(国と県に)総額3億7,600万円の損害賠償を求めたのに対し、地裁松本支部は「気象庁が警戒レベルを据え置いた判断は違法だが、個々の被害との因果関係は認められない。」として、原告の請求を棄却したことが報じられました。

この裁判での最大の争点は「警戒レベルを据え置いた判断は妥当だったのか」でありました。

原告側は、当時 9月10日と11日に、レベル引き上げの基準となる「50回以上の火山性地震」があったほか、その後も「山体の膨張」を示す地殻変動が観測されたことから「気象庁は遅くとも25日にはレベル2に引き上げるべきだった」と主張しました。

これに対し被告の国側は「火山性地震の回数は目安の一つに過ぎず、総合的な判断でレベルを据え置いたもの。山体膨張を示すとされるデータも誤差の範囲だった。」などとしました。

13日の判決で長野地方裁判所松本支部の山城司裁判長は、原告の請求を棄却した理由として「1日50回以上と レベル引き上げの基準を超えた火山性地震については、基準は「目安」で 他の観測データも踏まえて総合的に判断すとしており、(御嶽山噴火について)直ちにレベルを引き上げる注意義務を負っていたとは言えない。」としました。

一方「山体膨張」の可能性については「噴火2日前の25日に行なった わずか15分から20分の検討で「地殻変動とは断定できない」と結論を出したのは、注意義務を尽くしたとは言えず、さらに「漫然とレベルを据え置き 噴火警報を発表しなかった火山課長の判断は合理性に欠け、違法である。」と気象庁の過失を認定しました。

しかし「レベル引き上げには 更なる検討で時間がかかった可能性があり、被害者が登る前に確実に立ち入りが規制がされたとは言えない。」として、気象庁の判断と被害の因果関係は認めなかったということです。

つまり これは、仮に警戒レベルが2(火口周辺規制)に引き上げられ 立ち入り規制が実施されていたとしても、今回の犠牲が防げたとは言えない という見解と捉えられます。

そのうえで 判決の最後に裁判長は「今回の訴訟や判決が、これからの防災体制や災害予防に資するものになってほしい。」という趣旨の話で法廷を閉じたとのことでありました。

御嶽山噴火災害に象徴されるように、不測の自然災害は 私たちが予想だにしないタイミングで、予想だにしない場所やシチュエーションにおいて発生し、無碍(むげ)に人の生命財産を奪ってしまいます。

その状況は、昨今 特に頻発の度合いを高めているとも申せ、まさに油断ならないことになっているのはご案内のとおりです。

このことに対抗するように 災害を予見するなどの人類の科学技術は飛躍的に進歩を続け、災害を事前に感知し 人的被害を最小限に止(とど)める機能が発達しているのは喜ぶべきことでしょう。

が しかし、さきの御嶽山噴火は実際に起きてしまいました。

秋の好日、多くの山頂で登山客が登頂の達成感に浸っている最中(さなか)、まさかの水蒸気爆発によって多くの犠牲者や怪我人が発生してしまったことは、かえすがえすも残念でならないところです。

火山活動に対する予見行動(情報)は 非常に難しいものがあることは周知のことですが〝火山大国〟といわれる我が国においては (前掲のとおり)科学技術が進んだ昨今 さきの御嶽山噴火を轍(てつ)とし、登山客のみならず 周辺の住民の安全を守るための対応を充実させることは焦眉の課題と申せます。

今回の判決を受け、国(気象庁)は「今後も監視や評価技術を向上させ、噴火警報などの火山防災情報を適時的確に発表するよう努めてまいります。」とのコメントを出しています。

災害発生時、いつのときも私たちは「今回の災害を教訓とし…」と反省し 再発防止に努めるところです。

今回の(裁判の)判決を聞き、災害の恐ろしさと行政対応の難しさを再認識することとなりました。

なお、原告側は「控訴」に向けて 再び動き出されたとのことであります。

◇コロナ禍 七度(ななたび)か…長野市においても感染者数が再増加傾向に

参院選のゴタゴタで見過ごされてしまった面がありますが、ここのところ 全国傾向に準ずるように、長野市におけるコロナ陽性感染者数が また増えつつあるのが気になるところです。

詳細は後掲載とさせていただきますが、延べ数だけを挙げれば、

88人(10/10)→49人(10/11)→148人(10/12)→137人(10/13)と、日々の増減はあるものの それ以前の、総じて50人を下回っていた日々の状況から一変、悪しき右肩上がり傾向になっています。

このことについては (従前も触れましたが)さらなる変異株(BA4・5)の出現など さまざまな要因が取り沙汰されていますが、これから夏休みや夏の行楽シーズンを迎える中 感染再々拡大の波が到来するのではないかと懸念されるところです。

で…この時期のコロナ対策で困るのが〝換気〟ではないか と。

複数人が居る室内でのコロナウィルス除去(解消)の基本的な手立ては「窓を開放しての換気」ですが、この行動(換気)については、この夏は 猛暑の影響で〝換気しにくい状況〟となってしまっています。

クーラーなどで せっかく冷やした部屋が、換気(窓の開放)によって再び暑くなってしまうことから、窓を開けるのをためらってしまいがちになります。

そのうえ、クーラーは 室内の空気を循環させる働きがある(一部最新機器を除く)ことから、換気をしないままにクーラーを作動し続けると、結果 室内は、そこに居る人の呼気が滞留・循環する空間になってしまうのです。

(そもそも コロナウィルスは暑さに弱いハズだったのに…話しが違うと言いたくなるところですが、これも 変異による コロナウィルスの〝生き残り策〟ということでしょうか)

善光寺御開帳を大過なく乗り切った長野市においては、社会活動は〝通常モード〟に戻りつつ(戻しつつ)あるところですが、今後の感染状況の如何(いかん)によっては 七度(ななたび)の厳しい対応をしなければならなくなるかもしれません。

一方で、マスクの常時着用による熱中症リスクも〝コロナ禍の夏の課題〟として気をつけなければならないことから、私たちは 非常に悩ましい中で、引き続きコロナ禍と向き合ってゆかなければならないところであります。

7月10日(土)~13(水)の間における、長野市内での新たなコロナ陽性感染者の発生は以下のとおりです。

7/10日(土) 長野市におけるコロナ感染症の発生(88人/市18478~18565例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/751354.pdf

7/11日(日) 長野市におけるコロナ感染症の発生(49人/市18566~18614例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/751417.pdf

7/12日(月) 長野市におけるコロナ感染症の発生(148人/市18615~18762例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/751478.pdf

7/13日(火) 長野市におけるコロナ感染症の発生(137人/市18763~18899例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/751585.pdf

7月10日「第26回参議院議員通常選挙」が執行されました。

岸田内閣発足後 初の国政選挙となりましたが、結果として 自民党が単独過半数を得ると同時に 憲法形成の補完勢力ともいえる維新の伸長など、選挙結果は偏重したものになりました。

選挙期間中の終盤には 安倍晋三元首相の銃撃(それも手造り銃)という前代未聞の事件も発生、有権者(国民)の心理が大きく揺らぐ中での投票権執行となりました。

この選挙結果は、自民党が党是に掲げる「憲法改正」について (前掲のとおり)憲法改正に前向きな改憲勢力の伸長により、改憲の発議に必要な「3分の2勢力」が維持されることとなり、今後は自民党の主導で、図らずも急逝された安倍氏の宿願でもあった「改憲」が具体的に動き出すかが焦点となるところです。

自民党総裁でもある岸田首相は 10日の夜、憲法改正について「国民の理解を得て国民投票に付さなければいけない。国会で憲法の議論をさらに深め、具体的な発議できる案をまとめていく。この努力に集中していきたい。」と意欲を示したことが報じられ、この参院選の結果が 憲法改正に踏み出す大きな契機となったことが示されたところです。

この背景には〝故 安倍氏の並々ならぬ意欲〟があるようです。

実は選挙戦では 岸田総理は憲法についてほとんど触れていなかったとのこと。一方、安倍氏は そんな総理に取って代わるかの如く、各地の応援演説で改憲を強く訴え いわば改憲の推進役となっていました。

そんな安倍氏が凶弾に倒れたことにより その強い遺志を岸田総理が引き継ぐとの〝改憲ドラマ〟のシナリオが、今後 着々と描かれてゆくのではとの憶測が永田町を巡っているのはご案内のとおりであります。

一方の野党は「政権可能な二大政党」の理想を余所(よそ)に 分断を重ねています。

「鶏口牛後(けいこうぎゅうご)」という言葉があります。大きな組織の末端よりも 小さな組織の先頭にいる方がよいという意味ですが、今の日本の野党は正(まさ)に それ。

何だか政権交代を諦(あきら)めて、自民党に政策を提案し わずかな譲歩を得て喜んでいる政党もあり、こうなると 与党に拮抗でき得る数をもって大極に立った大きな議論を行なうことはできなくなります。

いわば巨像に吠える小動物(それも群れにもなっていない)のような構図となり、自民党は 今後ますます容易に政権を維持できることになってしまいます。

今回の参院選の結果をもって、私(だけでなく)が懸念するのは「政治全体の右傾化」です。

生前の安倍元総理の影響を受けてか、さきに行なわれた自民党役員会で 党内でもリベラルと評されていた岸田総理でさえ「(リベラルだといわれる私が)戦後75年間、先人が挑戦してできなかった憲法改正に挑戦し 私の時に実現したい。」と述べて反響を呼んだとのことでしたが、そのうえをもっての今回の参院選結果(自民圧勝)を受け、与党は それ(選挙結果)を〝改憲の推進力〟にしていくことは自明でありましょう。

いわゆる 右寄りの政治家にとっては、現下の社会情勢は いわば〝改憲の追い風〟となっています。

保守強硬派の政治勢力は、ロシアによるウクライナ軍事侵攻に呼応する形で 防衛費の倍増・さらに 自衛隊を合憲化するとの大義をもっての「憲法9条の改定」を求めるなど、社会の上澄(うわず)みだけを掬(すく)い取っては 日本を軍事化へと進ませかねない右方向へとミスリードしようとしています。

この ときの政権下における軍備増強・改憲論は、さきの第二次世界大戦に突入する直前の〝軍事路線〟の空気に酷似したものであり、このままを許せば 日本社会は、約300万人にも及ぶ戦争犠牲者を礎に構築・堅持されてきたハズの「平和国家」の路線を踏み外すことにつながるのではないでしょうか。

しかしながら、選挙結果は「民意の反映」であります。

いくら その先を憂慮しても、肝心の(主権者たる)国民が「それでイイ」というのなら それに無碍(むげ)に抗(あらが)うことは常道ではないのかもしれません。

で あるとするならば、これから とりわけ国会に求められているのは「徹底した議論」ではないでしょうか。

「最後は数」という限界がありながらも、そこに至る過程の中で 議論を国民に「見える化」し、やがて行なわれるかもしれない国民投票に備えて (私も含めた)国民一人ひとりに正しい情報をもたらし、それぞれが適切な判断を行なえるよう計らってゆくことこそが これからの政治の役割ではないかと思い及ぶところです。

ある識者は「日本では複数政党制が存在し、自由な政治活動も保護されている。しかし、日本の民主主義は形式面では立派でも 実質的には「空洞化」が進んでいる。論点をすり変え、または議論の核心に触れることなく選挙だけをやり過ごして(議員の)数だけを揃えて次(改憲)に突き進む。その結果、最も不幸に陥るのは 他でも無い国民である。」と述べています。

今後の政治の流れを憂慮しながら、推移を見つめる者の一人です。

そんな中、長野県選挙区においては「杉尾ひでや」候補が、辛くも再選を果たしました。

大逆風の中、終盤における 相手候補の いわば敵失に拾われた格好の勝利でした。

今後、健全な歯止めとなり得るかどうか。

こちらも注目されるところであります。

市民と野党の統一候補=杉尾ひでやさんが再選を果たすことができました。ありがとうございますた。 崖っぷちの社民党も福島みずほ党首の1議席を守り...

6月22日に公示された「第26回参議院議員通常選挙(以下/参院選)」は、17日間に亘る選挙戦が9日に終わりました。

今回の参院選…とりわけ 長野県選挙区における選挙は、ある意味 特異な様態で推移することとなりました。

前々回から定数が「1」となった議席を巡り 各候補者が凌(しのぎ)を削る構図となっており、とりわけ いわゆる二大政党を標榜する立憲民主党(民主党)vs自由民主党(自民党)との〝対決の構図〟が、長野県における参院選の注目点となっているのは ご案内のとおりであります。

そのうえで 今回の参院選においては、現職の杉尾ひでや候補に対し 自民党がどんな〝タマ(候補者)〟をぶつけてくるかが、第一の関心事でありました。

で…自民党が最優先したのが「知名度」であったようです。

舌鋒鋭く論陣を張る杉尾ひでや議員は、与党にとって最もうるさい存在であり、この際は 杉尾議員を国会から排除する(落選させる)ことこそが (与党にとっての)安定した国会運営につながることから「兎(と)にも角(かく)にも杉尾(議員)を落とせ!」を最大のミッションに据え、そのため(杉尾氏追い落としのため)に どんなタマを用意すべきか に腐心したようなのでありました。

そこに白羽の矢が立ったのが、長野県をベースに ローカルメディアで活躍する(していた)松山三四六さんでありました。

三四六さんは、スポーツマン(柔道家)のうえに弁舌も滑らかで ローカルテレビのレポートやラジオのコメンテーターとして、長野県民 とりわけ若者層のカリスマ的存在であり、彼の言動にへの反響(影響力)は 県内では他に秀でるものがあります(ありました)。

そこに目を付けた自民党長野県連は「これ(三四六)なら(杉尾に)勝てる」と踏んで この参院選の長野県区の公認候補に大抜擢「イチ・ニの三四六!」をキャッチフレーズに、選挙に躍り出たのでありました。

しかして その〝三四六効果〟は抜群でありました。

若年層を中心に支持が広がり、遊説には人だかりができ SNSなどのネット媒体においても三四六候補の画像や映像が数多く配信されるなど、陣営の目論見(もくろみ)どおり その勢いは 杉尾陣営を土俵際へ押し込むほどのものがありました。

ただ…本来 闊達に交わされるハズの「政策論争」については、終始かみ合わないままに時間ばかりが経過してゆきました。

ご案内のとおり 現下の政治情勢は、国際的にも国内的にも さらには私たちが暮らす地域社会に至るまで厳しさと複雑さを増しています。

かかる局面にあって、政治(国会議員)の立場でどのように諸課題に対峙してゆくのか、その「中身」にこそ踏み込んで議論が交わされ それ(候補者の意見)を見比べ聞き比べることで、貴重な一票を誰に投ずるかを判断することこそが「選挙の意義」に副(そ)うものでありましょう。

しかし、今回の参院選 とりわけ長野県区においては、そのような議論による(候補者の)対比ではなく「知名度があるか無いか」の いわば人気投票的な選挙の様態となってしまったことは 残念に尽きないところでありました。

片やの候補が 各論にまで踏み込んで議論を求めても、片やは一般論に終始し議論はかみ合わない(深まらない)まま…何というか、(相撲で)四つに組む勝負を挑んでも 相手は土俵を回ってまわしを取らせない相撲に終始し、桟敷席の観客は肩透かしを食った感 とでも申しましょうか。

しかし、これは自民党にとって〝狙いどおりの展開〟だったようです。

各論(論争)を避け とにかく候補の人気にあやかって選挙期間を乗り切れば(当選すれば)、後は何とかなる。

繰り返せば、自民党の目的はただ一つ「杉尾を落とせ」なのです。

で その手法は、論戦によって相手(杉尾候補)をディベート(論破)するのではなく〝人気投票〟で勝星を得ようというもの、これは 真の「選挙の主役」である有権者にとっては 釈然としないことこのうえないところでありました。

今回(だけではありませんが)選挙を総じて ブレーンのMくんが当を得たコメントを発しています。

「政治の現実は厳しいもの。でも 概して政治家(候補者)はそこに触れようとせず、耳ざわりのイイことだけを並べて票を稼ごうとしている。これは姑息(こそく)以外の何ものではない。」

「オレらの今の社会生活・そして次代の者が生きる社会の将来像について責任のもてる議論を交わし、それを有権者が見聞したうえで選択基準とするべき。なのに実際には、そんな〝肝心な話し〟を避けたままに票稼ぎに腐心する…こんな選挙を繰り返していれば、世の中良くなんかなりっこない。」

そんなジレンマを抱えながらの選挙期間中でありましたが、終盤に差し掛かる頃 事態は大きく動く…というような生(なま)やさしいものではなく、まさに前代未聞の事態に陥ることとなりました。

長野県区においては、トップを走る候補における 過去の醜聞記事が複数の週刊誌が「○○砲」として報じられ、有権者の間に大きな疑問と不信感が広がりました。

そして 事(こと)はそれだけで収まらず、さらに大きな事態を引き起こすことに。

そのこと(候補の醜聞)に起因して 当初は長野市へ応援演説に来るハズだった安倍晋三元総理が 急きょ行き先を奈良に変えたのですが、あろうことか そこ(奈良)での演説中に、やはり奈良に住む暴漢の手にかかり生命を奪われる事態(事件)となってしまったのです。

まさに 国をも動かす事態…私たちは 唖然・呆然 言葉に尽くせぬ混乱に陥ったところです。

・・・・・。

何とも釈然としないまま、そして混乱を来(きた)した参院選が 10日に投開票日を迎えます。

が…かかる情勢の中でも、私たちは貴重な一票を投じなければなりません。

さまざな背景を踏まえたうえでの、有権者の賢明な判断が求められています。

民主主義の根幹を揺るがす衝撃のもと、いよいよ明日、参院選投票日を迎えます。期日前投票を済ませた方もいらっしゃると思いますが、最後のお願いです...

衝撃です。7月8日、選挙遊説中の安倍元総理が凶弾に倒れました。言論を暴力で封殺する蛮行を許すことはできません。民主主義への挑戦を怒りを込めて...

昨日来 報道等で既に大きく報じられているとおり、8日の午前11時半頃 奈良市で参院選の応援演説をしていた安倍晋三元総理が暴漢の襲撃(銃撃)を受け、救急治療もむなしく逝去に至ってしまいました。

国政選挙の最中(さなか)、国家元首のいわば暗殺という蛮行には大きな衝撃が走り、私も含めて多くの国民が 驚きと悲しみに苛まれたことは言うまでもありません。

政治家への襲撃行為については、昭和35年に 岸信介首相(安倍氏の祖父)襲撃事件・浅沼稲次郎社会党委員長襲撃事件が記憶にあるところですが、まさか この令和の時期に非道な事件が勃発(再発)するとは…衆人の一人として怒りと遺憾の意を強めるところです。

人は「主張」という行為で自らの考えや意見を内外に示すことができます。

ただ、それは「力づく」では断じてあってはならないと思います。

自分の意見を通すために 考えの中身を伝えるのではなく、ただただ大声を上げる・恫喝(どうかつ)する。果ては拳(こぶし)を上げる。

現下のウクライナ問題も これに類していると思います。自国の主張を武力に代えて 力づくで併合を図ろうとする行為は「力づく」そのものです。

また、自分の意に反する者・気に入らない者がいれば 力(暴力)によって排除してしまおうという単純な論理。

それを実行に移してしまったのが、今回の事件でありましょう。

特に 今回は、民主主義の根幹とも言える「選挙」の最中(さなか)の事件(蛮行)であり、このことは 平時に増して重大な愚行でありました。

こんなこと(暴力)がまかり通れば、さらに社会(世論)は萎縮し 偏(かたよ)った方向へと転落していってしまうでありましょう。

武器を持たない者・力(暴力)の無い者の意見は封殺され、もっと言えば〝弱者の意見〟は潰(つぶ)されていく風潮が出来上がってしまうことになってしまう。

今は選挙期間中です。もし、安倍氏や その政党が支持できないというのであれば、選挙で民意を示すべきです。

この犯人の主張や考え方 ひいては今回の犯行の目的は知る由もありませんが、相手を力(暴力)でねじ伏せようと考えているとすれば それは民主主義への挑戦あり、私たちはそんな理屈に屈してはならないと思います。

今回の事件を受けたからこそ、私たちは選挙に参加(投票)すべきだと思います。

政治に対する意見(民意)は、暴力ではなく 選挙(投票)で民意を示すことこそが「国民の権利の行使」であるからです。

かといって、いわば「同情票」のような 感情に流されたままに投票するのは、また違うのではないか、とも思います。

あくまで政策本位・人物本位で、どの候補・どの政党が国民の代表にふさわしいかを 客観的・具体的に見比べ、民意(投票)に託すことが求められていると考えます。

一方「生命の重さ」について、こんな考えもあり 意を同じくするところです。

ブレーンのMくんは、特定の政治家の事件が ことさらに大きく報じられることに疑問を呈しています。

元 国家元首とはいえ、それは一人の人間。

人の代え難い生命が奪われる事件・事故については、この日のこと以外にも 残念なことに毎日のように報道されている。

過日には、齢(よわい)僅か2才で亡くなった(生命を奪われた)幼児の事件があり、その他にも 生活がままならなくなって自死を選んだ人の報道等もあるが、それとて同じ 代えがたい生命(いのち)。

高名な政治家の死は大きく取り上げられ、それ以外の人の死は軽んじられるようは風潮では 断じてあってはならないのでは、と。

心の声でありました。

今回の事件には 実にさまざまな背景があり、そのうえで「生命の重さ」についても考えさせられました。

安倍氏については、本来は長野に来るハズが 応援する者の過去の愚行が露見したことで 急きょ奈良へ変更となり、暴漢の毒牙にかかるようになってしまった とか、悪しき運命のようなものを感じざるを得ないところですが、いずれにしても 人ひとりの生命が、暴力によって断ち切られることになってしまったことは、許されざることであることは論を待たないところであります。

そんな 社会が大きく揺らいだ中での参院選…7月9日に 選挙活動の最終日を迎えます。

7月7日(木)・8日(金)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

7/7日(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生(61人/市18274~18334例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/751284.pdf

7/8日(金) 長野市におけるコロナ感染症の発生(58人/市18335~18392例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/751324.pdf