[注意喚起 続報 1]盛夏に向かい、熱中症対策を

時節は7月を迎え、各地で梅雨も明けるなどし いよいよ夏本番となってまいりました。

彼方の山の端(は)には モクモクと入道雲が湧き上がっており、それだけで夏の風情を成しています。

ここのところは 各地で猛暑日が記録され、私たちは日々の暑さと戦う日常を余儀なくされています。

まさに いきなりという形で到来した「盛夏」そんな中、私たちは さまざまな事象から〝自己防衛〟しなければならないこととなっており、そのいくつかについて紹介し (私も含めて)注意喚起いたすところです。

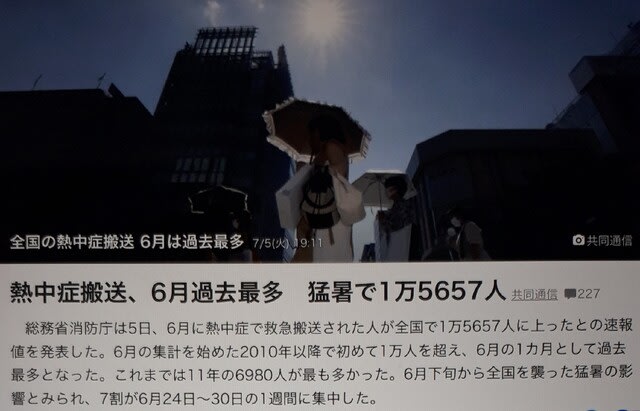

◇6月の熱中症搬送者数が 過去最高を記録→誰もが陥(おちい)り得る身体異常に注意を

総務省消防庁の発表(速報値)によると、6月に熱中症で救急搬送された人が全国で1万5,657人を数え 6月の集計を始めた2010年以降で初の1万人を超え・同月の過去最多をカウントしたことが明らかになりました。

これまでは 2011年の6,980人が最多で、悪しき大幅更新となりました。

これは6月下旬に全国を襲った猛暑の影響とみられ、全体の7割が6/24~30日の1週間に集中したとのことです。。

さらには 搬送後に17人の死亡が確認され、これも これまで最多だった14人(11年)を上回ったとのことです。

この要因については、急に到来した異例の猛暑(気温上昇)に身体が慣れず 個々の体温調節が追いつかなかった可能性が考えられます。

このことについては、過日の本ブログでも触れましたが 身体を暑さに慣らす「暑熱順化」に努め、陽気が暑くなっても動じない身体づくりを行なうと同時に 小まめな水分補給や休息など、熱中症対策を講じることが肝要と強く思うところです。

「暑熱馴化のススメ」=倉野立人のブログ=

↓

https://blog.goo.ne.jp/kz2df777/e/192221fed4d771f419fc91ed1980e602

そして、併せて(熱中症予防に)欠かせないのが「朝食の摂取」と言われています。

この、至極あたりまえの〝日常生活のルーティーン〟が 熱中症対策に有効なのが、いわば盲点と言えるのかもしれません。

熱中症患者を収容した救急隊員や 受け入れた病院関係者の(熱中症者への)聞き取りによると、熱中症で担ぎ込まれた人の中に〝朝食を摂(と)らなかった〟と打ち明ける人が少なからずいるとのこと。

人が生きてゆくために 口から飲食物を摂取する「食事」は欠かざる行為ですが、とりわけ 今般の猛暑の気候の中で、一日の始動時でもある「朝」のタイミングに 食べ物や飲み物を摂ることが、なにいう熱中症予防に大きな効果があるとのことです。

活動のエネルギーとなるご飯やパンなどが身体に活力を蓄えてくれ、味噌汁やスープなどは 身体(健康)維持に欠かせない水分や塩分を補給してくれます。

その「朝の蓄え」こそが 猛暑に見舞われた身体を力強く(粘り強く)守ってくれるのですが、それが 朝に欠食のまま出かけてしまうと、いわばガス欠状態で走るクルマのよう…強い日光や室温・湿度を受けた末に「エンスト」となってしまうものです。

このように 私がしつこく熱中症に注意喚起するのは「熱中症は生命を奪う」ことからです。

(従前にも触れましたが)去年の夏、私の実母が熱中症状態に陥り あわやという状況となってしまったことがありました。

その場に居合わせた私は、熱中症の怖さを知り「これ(熱中症)は人の生命を奪う恐ろしい事象である」ことを実感したものでした。

みなさんには、そんな思いをしてほしくないし、万一 そんな取り返しのつかない状況に陥ることだけは避けていただきたい。ただ それだけのことなのです。

どうかみなさんにおかれては、暑い時期だからこそ 朝食をシッカリ摂って、熱中症に負けない身体づくりに努めていただきたいと願うばかりであります。

※次回は[注意喚起 2]「またもコロナ禍?」について触れさせていただきます。

[注意喚起 続報 2]コロナ禍 再燃(第7波)? =盛夏に向け 注意喚起を=

〝コロナ禍〟発生から約3年が経過し、ここへきて 感染者数が減少に転じてきたような日が続いていました。が…6月下旬あたりから コロナウイルスの新たな感染者数が またも増加(微増)に転じたことが伝えられており、憂慮の念を再考するにいたりました。

この現象について 専門家は「大きな流行につながるかはまだわからないが、新たな変異ウイルスへの置き換わりなどに注意するなどして 改めて感染対策への意識を高めてもらう必要がある」としています。

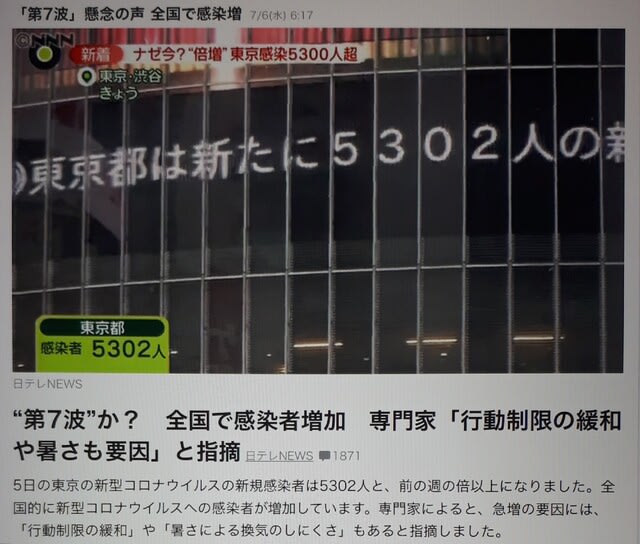

最近の感染数の状況をみると、全国の新規感染者数は大型連休明けに一時増加した後 減少傾向が続いていましたが、6月に入って微増傾向が続き 6月末までの新規感染者数は 前週比の1,17倍となっています。

人口の多い東京都における新規感染者数は 前週比1,40倍に、対して 島根県のようなローカル県においても 6/28には過去最多の305人/日の感染が確認されるなど、前週日の2,95倍を記録することとなっています。

この(微増傾向の)要因について 厚生労働省の専門家会合は、

・ワクチン接種や感染によって得られた免疫が時間の経過で弱まってきていること

・いわゆる外出制限の緩和により 夜間の繁華街の人出が増加したこと

・猛暑に伴い 屋内でクーラーをかける機会が増えたが、室温(冷気)を維持するために喚起を行なわなくなり、閉鎖空間での(空気の)滞留がみられること

などを挙げています。

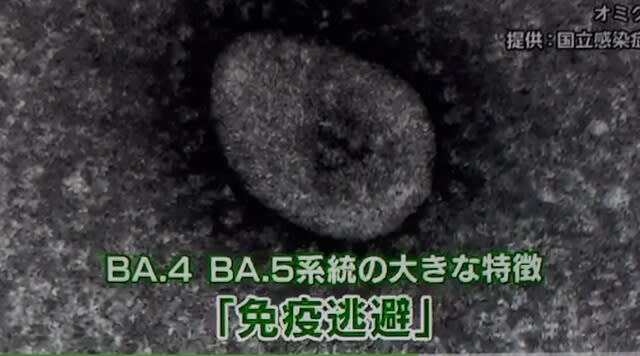

さらに、現下(コロナの)主流を占める「オミクロン変異株」について、最近では オミクロン株に さらなる変異株が登場することとなっており、それが感染再拡大の悪しき火種になっているとのことです。

その新たな変異株は「オミクロン株 BA,4 BA,5」と称されているそうです。

かかるBA,4・5は、旧来のBA,2変異株より感染力がさらに強いこと、さらに難儀なのが、過去の感染や接種で獲得した免疫やワクチン効果があっても感染してしまう「免疫逃避」の可能性があるらしいのです。

このことについて (前掲のとおり)いわゆる外出規制の緩和が進む中、とりわけ社会活動が活発な若い世代が 今後このBA4・5に感染しないか、非常に憂慮されるところです。

で…果たして 再燃する感染者数の微増傾向は いずれ「第7波」にまで増長するのでしょうか。

専門家は「今回の増加(微増)が一時的なものか「第7波」につながるかはまだわからない。ワクチン効果が時間経過と共に下がること・コロナ対策の緩和・猛暑の伴うクーラー使用による換気の不全・人々の外出機会の増加 など、さまざまな感染拡大要因が遍在する中、これを一時的な増加に止(とど)めるためにも 熱中症を避けながら可能な限り換気を行ない、体調が悪い場合は自主隔離するなど基本的な対策に努めていただきたい。」と述べていました。

私の住む長野市においては、さきに行なわれた大行事「善光寺御開帳」が 無難のうちに開催(終了)され、これを契機に 社会活動の本格再開に期待が寄せられているところでありますが、そこへきて 万が一「第7波」などということになれば またもや気勢を削がれることとなってしまうことから、今後の(コロナ禍の)推移を固唾をのんで見守るところです。

いずれにしても、変異に変異を重ねて生き残りに賭ける コロナウィルスのしぶとさ…飽くなき戦いは、今も続いています。

比例は社民党…安茂里駅前でスタンディング

【案内】7月6日杉尾ひでや候補総決起集会

長野市民新聞に社民党広告

熊本豪雨から2年 ~今も続く大規模水害~

7月4日は、去る2020年(令和2年)7月3日夜から4日朝にかけ 熊本県南部を中心に降った記録的な大雨による「熊本豪雨」が発生した日です。

あれから はや2年が経過しましたが、私たちは あの甚大な被害を今も記憶に留めているところです。

「熊本豪雨」は、まさに〝アッという間の大規模水害〟でありました。

当時 九州南部に梅雨前線が停滞し、そこに温かく湿った空気が流れ込んだことや大気中の水蒸気が異常に増えたことなどにより 同エリアに「線状降水帯」が発生(停滞)しました。

特に、熊本県内を縦貫する「球磨川」上流域にあたる人吉市や球磨村・八代市坂本町などで球磨川の本流や支流が氾濫し、甚大な被害を及ぼすこととなってしまいました。

7月3日から4日にかけて 流域各地で24時間に400ミリを超える雨量を観測。球磨川の13カ所で氾濫が発生し 総浸水面積は1020ヘクタールに及びました。

浸水の深さは人吉市街地で3~5メートルに達するなど、戦後最大級の水害となったものです。

さらに、河川氾濫に加えて 河川沿いの山腹では土砂崩れが発生、扇状地の集落を飲み込みながら土石流が流下してゆきました。

一連の大雨による死者は(関連死等含)67人に上(のぼ)り、家屋被害は 全壊1,491棟・半壊3,112棟・浸水713棟・一部損壊2,079棟に及んでいます。

被災後 熊本県は、県内7市町村に24団地808戸の建設型仮設住宅を整備しましたが、今も (賃貸住宅を利用する「みなし仮設」なども含め)1,647戸/3,749人が仮の住まいを続けているとのことです。

災害(自然災害)は、いつも 突然に私たちの社会生活を脅かすもの。

そしてそれは 僅かな予兆を見せるものの、ある琴線を超えた瞬間に怒濤の勢いをもって私たちの下(もと)へと押し寄せてきます。

この(熊本豪雨)のときも、長雨が続いていると思っていた矢先 いきなりの形で(球磨川の)河川氾濫が起きて、後は止(とど)めを知らぬ〝暴れ川〟となったものでした。

私たちの暮らす長野市においても「令和元年東日本台風」の際には 千曲川堤防の決壊をはじめ甚大な被害を被りましたが、それとて 一夜にして河川流量が過大となったもの…そのスピードの速さには 為す術が無かったものは慚愧の極みでありました。

先日も触れましたが、今年は 結果として「空梅雨(からつゆ)」でありました。

その分、これからの時期に多雨があるのではないかと 大いに憂慮されます。

折しも 今、猛暑の日々を経過して後(のち) 台風4号が九州→本州に接近しつつあります。

あまたの自然災害を経験した私たちは、かかる状況において 最悪の事態を想定し、一朝事(いっちょうこと)あった際には 被害を最小限に止めるべく万全を期すべきことは 言うまでもありません。

◆長野市コロナ報告

7月4日(月)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

7/4日(月) 長野市におけるコロナ感染症の発生(13人/市18178~18190例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/751055.pdf

地域の出来事 3題

◇ときならぬ〝ゲリラ豪雨〟

この日(3日)の午前11時頃 オフクロの面倒見のために須坂市に入ると、ときならぬ〝ゲリラ豪雨〟に遭遇しました。

それまで穏やか(曇天)だった空が、一点にわかにかき曇り ほどなく「ポツッ、ポツッ、ザァー!!」っと ものすごい勢いで雨が降ってきました。

坂が多い須坂市ですが、そこ(道路)を川のようになって雨水が流れ下ってゆきます。

路肩の側溝にも多量の雨水が流れ、枡(ます)の部分では流下する雨水が 噴水のように吹き上げていました。

この状況に遭遇した私は、空梅雨(からつゆ)だった今年の〝降雨の傾向〟を見たような気がして 憂慮の思いをいたしました。

自然というものは不思議なもので、四季を通じて〝帳尻〟を合わせるものです。

それほど雨が多くないままに梅雨を終えた中、今後 盛夏から初秋に向かううちに、梅雨で降らせ切らなかった雨(雨量)を これからまとめて降らせることになりはしないか。

いわんや、これからの時期の〝ゲリラ豪雨〟などの短時間での多量の降雨の心配であります。

顧みれば 3年前の「令和元年東日本台風」の際も 短時間の記録的豪雨が甚大な被害を及ぼしたものであることから、あの悪夢を知る者の一人としては この空梅雨のツケが後の某日に巡って来ぬよう「お天道サマ穏便なれ」と願うばかりであります。

いずれにしても、今年も集中豪雨に充分注意すべきことを 所管課に具申してまいります。

これとは別に、私の住む地域内で慶事が重なったことから 喜びと敬意を共有しながらご報告いたします。

◇地域において交通安全にご尽力された御仁に「交通安全功労者表彰」が授与される

1日(金)の信濃毎日新聞[北信欄]に、私もよく知る方が表彰の栄に浴された記事が載り、喜びと敬意を共有しました。

記事によると、永きに亘り 長野南交通安全協会(川中島分会)に所属し、分会長も歴任された徳竹浩一さんが、その功績により 関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会長の連名で「交通安全功労者表彰」を受けたものです。

この表彰は、いわば関東一円の交通安全活動関係者を見渡しての表彰であり、まさに特筆すべき栄誉と申せます。

私の知る徳竹さんは、誠実・愚直・温厚…と その人柄の良さがにじみ出るような好人(こうじん)であります。

その方が ご縁あって交通安全協会に入られ、その後は その佳き人柄そのままに、地道に地域における交通安全活動に挺身してこられました。

交通安全協会の職務というものは、例えば地域のイベントの際には メイン会場には一切カオを出さず、会場の出入り口で車両規制を行なうなど「地味を絵に描いたようなもの」ですが、徳竹さんは それらを厭(いと)うことなく努められ、結果 地域の交通安全の陰(かげ)の存在として貢献してくださっています。

その揺るがぬ姿勢は 他の安協関係者の規範ともなり、徳竹さんの属する分会をはじめ 域内の交通安全協会分会は さまざまな面で交通安全推進に貢献してくださっています。

今回の徳竹さんの受賞は、受けるべきして受けたともいえるところでありますが、今回の受賞を得てなお後(のち)も 地域の交通安全維持にご貢献いただくことを期待するばかりであります。

◇長野市消防団 川中島第1分団が「小型ポンプ操法大会」の協会大会で 見事2位入賞!

この日「全国消防操法大会」の予選第2ラウンド(協会大会)で、私の住む川中島地区で活動する「川中島第1分団」が 見事2位入賞を果たし、関係者が喜びを共有しました。

この大会(以下/ポン操大会)は、有事(火災)に備え 消防団に配備してある消防ポンプの操法を競う大会です。防火水槽から吸水した水を「火点」と呼ばれる的(まと)に当てるための動作を競うもので、今年 域内から出場することになった川中島第1分団(以下/川1分団)は、5月から早朝練習に励み、さきに行なわれた長野市大会で優勝し その成績をひっさげて、次なるステージの「協会大会」に臨んだものです。

過去の練習の模様/倉野立人のブログ

↓

長野市(小型)ポンプ操法大会の訓練(練習)が行なわれています - 倉野立人のブログです。

今回、みごと好成績を収めた川1分団ですが、その道のりは 決して平坦なものではありませんでした。

コロナ禍で3年ぶりの開催となり、さまざまな事情から練習時間(日数)も限られる中、長野市大会の前に 一人の団員(選手)がケガ(ハムストリングス痛)に見舞われ、万全でない状態で大会に臨まざるを得ないことになりました。

そんな厳しい状況でありましたが、いや だからこそ選手ならびに団員は一致結束することになりました。

負傷した団員を庇(かば)うために補助員が(練習中の)代役を務めるなど 協力の精神をもって練習が重ねられ、また 出場しない団員も、ホースの巻き取りなど地道な作業により 選手をサポートしてくれました。

そして その甲斐あって、川1分団は協会2位という素晴らしい成績を収めるに至ったのです。

消防操法大会 協会大会の模様 [SBCニュースワイド]

↓

県消防学校で「消防ポンプ操法」大会・長野市周辺の消防団員が3年ぶりに技術競う | SBC NEWS | 長野のニュース | SBC信越放送 (1ページ)

ポンプを使った消火の技術や早さを競う消防団員の大会が、長野市で開かれました。大会は消防団員の技術向上のため、毎年開かれているもので、新型コロナが落ち着いたことか...

今回の川1分団の出場は、まさに消防団活動がめざすべきものを体現してくれたものでした。

消防団が活動する現場は、火災や地震などの災害であり 思いがけない危険が伴うものです。

そんな厳しい現場においても、機器を正確かつ確実に操作し 初期消火や当局(消防士)の補佐を全うする。

その中で同僚が危険に晒(さら)されピンチに陥ったときには、互いに助け合いながら被害を最小限に止める。

今回の出場により、川1分団においては 大会の好成績のみならず (大会への)訓練を通じて 消防団の活動意義を内外に再認識させてくれたと心から評するところであります。

今回の入賞を契機に、団員諸君には さらなるご活躍を期待すると同時に、今後も不断の消防団活動により 地域の安心・安全が維持向上することを願うばかりであります。

地域の出来事 3題

◇ときならぬ〝ゲリラ豪雨〟

この日(3日)の午前11時頃 オフクロの面倒見のために須坂市に入ると、ときならぬ〝ゲリラ豪雨〟に遭遇しました。

それまで穏やか(曇天)だった空が、一点にわかにかき曇り ほどなく「ポツッ、ポツッ、ザァー!!」っと ものすごい勢いで雨が降ってきました。

坂が多い須坂市ですが、そこ(道路)を川のようになって雨水が流れ下ってゆきます。

路肩の側溝にも多量の雨水が流れ、枡(ます)の部分では流下する雨水が 噴水のように吹き上げていました。

この状況に遭遇した私は、空梅雨(からつゆ)だった今年の〝降雨の傾向〟を見たような気がして 憂慮の思いをいたしました。

自然というものは不思議なもので、四季を通じて〝帳尻〟を合わせるものです。

それほど雨が多くないままに梅雨を終えた中、今後 盛夏から初秋に向かううちに、梅雨で降らせ切らなかった雨(雨量)を これからまとめて降らせることになりはしないか。

いわんや、これからの時期の〝ゲリラ豪雨〟などの短時間での多量の降雨の心配であります。

顧みれば 3年前の「令和元年東日本台風」の際も 短時間の記録的豪雨が甚大な被害を及ぼしたものであることから、あの悪夢を知る者の一人としては この空梅雨のツケが後の某日に巡って来ぬよう「お天道サマ穏便なれ」と願うばかりであります。

いずれにしても、今年も集中豪雨に充分注意すべきことを 所管課に具申してまいります。

これとは別に、私の住む地域内で慶事が重なったことから 喜びと敬意を共有しながらご報告いたします。

◇地域において交通安全にご尽力された御仁に「交通安全功労者表彰」が授与される

1日(金)の信濃毎日新聞[北信欄]に、私もよく知る方が表彰の栄に浴された記事が載り、喜びと敬意を共有しました。

記事によると、永きに亘り 長野南交通安全協会(川中島分会)に所属し、分会長も歴任された徳竹浩一さんが、その功績により 関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会長の連名で「交通安全功労者表彰」を受けたものです。

この表彰は、いわば関東一円の交通安全活動関係者を見渡しての表彰であり、まさに特筆すべき栄誉と申せます。

私の知る徳竹さんは、誠実・愚直・温厚…と その人柄の良さがにじみ出るような好人(こうじん)であります。

その方が ご縁あって交通安全協会に入られ、その後は その佳き人柄そのままに、地道に地域における交通安全活動に挺身してこられました。

交通安全協会の職務というものは、例えば地域のイベントの際には メイン会場には一切カオを出さず、会場の出入り口で車両規制を行なうなど「地味を絵に描いたようなもの」ですが、徳竹さんは それらを厭(いと)うことなく努められ、結果 地域の交通安全の陰(かげ)の存在として貢献してくださっています。

その揺るがぬ姿勢は 他の安協関係者の規範ともなり、徳竹さんの属する分会をはじめ 域内の交通安全協会分会は さまざまな面で交通安全推進に貢献してくださっています。

今回の徳竹さんの受賞は、受けるべきして受けたともいえるところでありますが、今回の受賞を得てなお後(のち)も 地域の交通安全維持にご貢献いただくことを期待するばかりであります。

◇長野市消防団 川中島第1分団が「小型ポンプ操法大会」の協会大会で 見事2位入賞!

この日「全国消防操法大会」の予選第2ラウンド(協会大会)で、私の住む川中島地区で活動する「川中島第1分団」が 見事2位入賞を果たし、関係者が喜びを共有しました。

この大会(以下/ポン操大会)は、有事(火災)に備え 消防団に配備してある消防ポンプの操法を競う大会です。防火水槽から吸水した水を「火点」と呼ばれる的(まと)に当てるための動作を競うもので、今年 域内から出場することになった川中島第1分団(以下/川1分団)は、5月から早朝練習に励み、さきに行なわれた長野市大会で優勝し その成績をひっさげて、次なるステージの「協会大会」に臨んだものです。

過去の練習の模様/倉野立人のブログ

↓

長野市(小型)ポンプ操法大会の訓練(練習)が行なわれています - 倉野立人のブログです。

今回、みごと好成績を収めた川1分団ですが、その道のりは 決して平坦なものではありませんでした。

コロナ禍で3年ぶりの開催となり、さまざまな事情から練習時間(日数)も限られる中、長野市大会の前に 一人の団員(選手)がケガ(ハムストリングス痛)に見舞われ、万全でない状態で大会に臨まざるを得ないことになりました。

そんな厳しい状況でありましたが、いや だからこそ選手ならびに団員は一致結束することになりました。

負傷した団員を庇(かば)うために補助員が(練習中の)代役を務めるなど 協力の精神をもって練習が重ねられ、また 出場しない団員も、ホースの巻き取りなど地道な作業により 選手をサポートしてくれました。

そして その甲斐あって、川1分団は協会2位という素晴らしい成績を収めるに至ったのです。

消防操法大会 協会大会の模様 [SBCニュースワイド]

↓

県消防学校で「消防ポンプ操法」大会・長野市周辺の消防団員が3年ぶりに技術競う | SBC NEWS | 長野のニュース | SBC信越放送 (1ページ)

ポンプを使った消火の技術や早さを競う消防団員の大会が、長野市で開かれました。大会は消防団員の技術向上のため、毎年開かれているもので、新型コロナが落ち着いたことか...

今回の川1分団の出場は、まさに消防団活動がめざすべきものを体現してくれたものでした。

消防団が活動する現場は、火災や地震などの災害であり 思いがけない危険が伴うものです。

そんな厳しい現場においても、機器を正確かつ確実に操作し 初期消火や当局(消防士)の補佐を全うする。

その中で同僚が危険に晒(さら)されピンチに陥ったときには、互いに助け合いながら被害を最小限に止める。

今回の出場により、川1分団においては 大会の好成績のみならず (大会への)訓練を通じて 消防団の活動意義を内外に再認識させてくれたと心から評するところであります。

今回の入賞を契機に、団員諸君には さらなるご活躍を期待すると同時に、今後も不断の消防団活動により 地域の安心・安全が維持向上することを願うばかりであります。

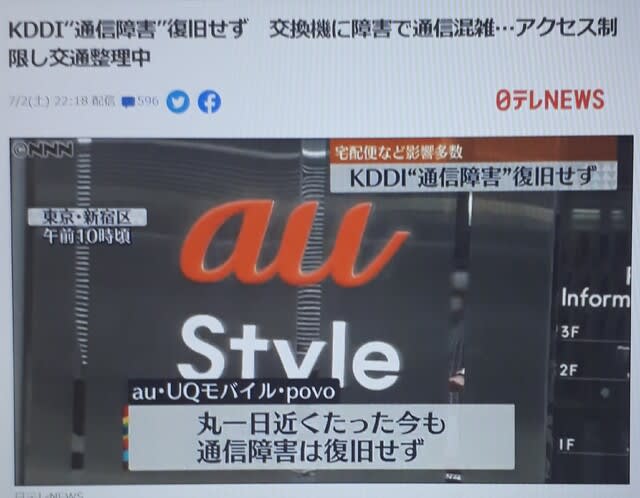

全国のau携帯電話の電話とデータ通信が利用しづらい状況に =現代社会のアキレス腱=

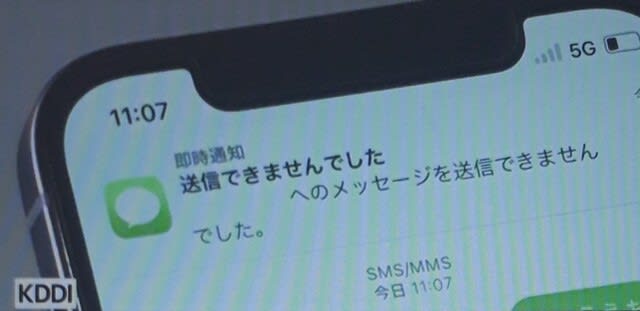

2日の深夜(午前1時頃)まさに突然という形で 携帯電話(スマホ)のauなどを運営するKDDIと沖縄セルラー電話が、全国のau携帯ならびUQ(別ブランド)などの電話とデータ通信が利用しづらい状況に陥ったことを発表したことが報じられました。

当初は早期に回復されるような報道もありましたが、あにはからんや 状況は一向に改善せず、丸一日が経過しても「電話できない。LINEもつながらない。」といった状況が続き、auユーザーが困り果てている様子が伝えられています。

現下、私たちの社会生活に 携帯電話(スマホ)は欠かせぬ存在であることは ご案内のとおりです。

その〝存在の大きさ〟は 実に多岐に亘っています。

いわゆる基本機能である「電話機能」はもとより、メールやSMS さらに近年ではLINE通信が重宝されており、人と人とをつなげる欠かせぬ通信手段となっています。

さらに最近では、バーコード決済などのキャッシュレス支払い機能や、銀行の通帳そのものをスマホ内に移管するサービスも提供され、いわば電話とFAXと財布(あとカメラやビデオなど)とをコンパクトにまとめ ワンストップで利用できる便利このうえない機器として位置づけられています。

その便利な環境が一変…今回の通信障害のせいで、電話などの相互通信・はては一部の決済手続きも行なうことができない事態となり、多くの人(auユーザー)の社会生活に支障が来(きた)されていました。

かかるKDDIの通信(ネットワーク)システムは、個人同士の通信のみならず au携帯電話のネットワークを利用した業務にも支障が来されることに。

例えば ヤマト運輸(ヤマトホールディング)では、ホームページの荷物問合せシステムが更新されなくなったとのこと。

また 気象庁においては、気温や降水量を測定する「アメダス」の一部データが配信できなっているそうです。

また 個人の通信事情においても、例えば ここのところの猛暑傾向に伴い「熱中症」など身体に異変が生じ 119番通報が必要になったときでも、もし当事者がauユーザーの場合は迅速な通報ができないことになる(なっている)ことから、このこと(通信障害)が よもや人の生命に関わることになりはしないかと懸念されることも報じられていました。

このことについて、自治体によっては「(緊急の際は)固定電話や公衆電話を利用してください」と呼びかけていますが、携帯(スマホ)があることを前提にされている今の社会状況の中では 直ちに固定電話や公衆電話を使用するなどの〝先祖帰り〟は難しいと言わざるを得ないところです。

今回の通信障害騒動は、(繰り返しになりますが)私たちが いかに携帯(スマホ)に頼り切った生活を送っているかの証左となりました。

かくいう私も同じ…普段の通話はもとより、LINEやメールの通信や 日常の買い物のバーコード決済・果ては銀行の通帳までもスマホに移管しており、ほぼ100%の社会生活がスマホ無しではいられない状態になっています。

私はドコモユーザーのため 今回の通信障害の被害には遭いませんでしたが、これは全く「明日は我が身」のこと…いつ なんどき自分の使う通信サービルが障害に見舞われるかも知れないことから auユーザーさんたちが被った通信トラブルには、甚(いた)く同情を禁じ得ないところです。

かかる携帯通信システムは、まさに現代社会の「アキレス腱」と言えるでしょう。

それは身体(社会)を支える重要な部位であり、一度(ひとたび)そこに支障が生じれば 歩くことも侭(まま)ならなくなってしまう。

私たちは「便利」に慣れ過ぎているのかもしれません。

今や あって当たり前の携帯(スマホ)とて 所詮は人の造った造形物(システム)です。

さまざまな状況によっては 故障もするし機能不全に陥ることもあること(可能性)を念頭に置きながら社会生活を送るべし。

身をもって教唆を受けた感でありました。

なお、KDDIにおいては 必死の復旧作業を行なっており、3日の8時時点で「西日本(静岡・長野・富山県以西) ならびに東日本ともに70%程度回復している」と明らかにしています。

が…全面復旧のめどは、当初の「西日本は午前7時15分・東日本は午前9時半」であったものを先送り。西日本は午前11時に〝後ろ倒し〟し、東日本の復旧目標は改めて公表するとしております。

この混乱は しばらく尾を引くこととなりそうです。