ネットのニュースで、太平洋に面した海岸に〝毒クラゲ〟が大量に漂着し、注意が呼びかけられていることが報じられました。

これを目にした私は 過去に味わった〝痛い思い〟を思い出すと同時に、かかるクラゲの毒のみならず 生物の「毒」について本当に気をつけるべきことを (私を含めて)改めて注意喚起するところです。

報道によると、6月末からここのところ、太平洋岸(この報道は神奈川)の海辺には 例年よりも早く、猛毒を持ち“海の危険生物”といわれる「カツオノエボシ」が それも大量に漂着しているとのことです。

「カツオノエボシ」は 半透明の風船のような風体(ふうてい)で、プカプカと海を漂うクラゲの一種です。

しかし その正体は恐ろしいもの。海面に出た 見ようによっては美しい見かけとは裏はらに、海中に垂れ下がる細長い糸のような“触手”に毒針が付いており、それにもし触れようものなら ビリッとした激しい痛みを伴うことになるとのこと。このことから 別称「電気クラゲ」とも呼ばれているそうです。

このクラゲの毒、決して侮(あなど)ることはできないもので、刺された際の激痛はもとより 遊泳中に被害に遭うと、(刺された)ショックで溺れかけてしまったりすることもあるとか。

で この〝クラゲ毒〟の痛み…カツオノエボシではありませんでしたが、私も昔 味わった経験があるのです。

まだ20才代のとある夏、大学(寮)友人と海に出かけた際(確か伊豆方面) 海で泳いでいると、全身にチクチクとした痛みに襲われたのです。

何というか、全身に画鋲が刺さったような えも知れぬ激しい痛みでした。

隣りにいた友人も同じ。互いに「イテテテ!」となりながらも どうにか岸に戻りましたが、(岸に)上がって互いの腕や背中を見ると 全体的に赤い斑点のようなものができており、痛みが継続しておりました。

その後 二人は「海の家」に駆け込み事情を話すと、どうやら二人は クラゲの群れの中に入ってしまったのではないかとのこと。

そのときは そこで薬を塗布してもらい大事には至らなかったものの、あの独特の痛みは 忘れることはできません。

私の痛い経験は それだけで済んだものでしたが、おそらく「カツオノエボシ」に関しては、万一刺されでもしようものなら ただ痛いでは済まないのではないかと思います。

で、かかる〝生き物の毒〟についての最も恐れるべきもの(症状)は「アナフィラキシーショック」と言われているのは ご案内のとおりです。

「アナフィラキシーショック」は、かかるクラゲやハチ(蜂)などの毒に複数回に亘り見舞われると、人によっては身体に激しいアレルギー症状が生じ、ひいては呼吸困難に陥るケースもあるものです。

特に 高齢者や心臓・呼吸器の弱い方などは、それ(アナフィラキシーショック)により生命の危険が伴うことから、本当に侮ることはできません。

そのうえで これからは、例えば海辺においては かかる〝クラゲ〟が、陸地においては〝ハチ〟が跋扈(ばっこ)する時期を迎えることから、私たちは充分に気をつけなければなりません。

(この〝ハチ〟についても、ガキのころ「クマバチ(クマンバチ)」に よりによって指先を刺されたことがあり…その痛かったことも苦い思い出となっています)

今回の 大量の「カツオノエボシ」漂着騒動、例年であれば 8月を過ぎてから聞かれるそうですが、今年に関しては 異例の早さで確認されており、その要因として、海から陸方向へ吹く南風が 例年よりも長時間に亘り同じ方向に吹き続けたためのようです。

他方〝陸地〟においては、平地でも 例えば空き家の軒先に大きな蜂の巣が営巣されるなど 私たちの身近なところで〝危険な存在〟が散見(遍在)されるなど、生物のもつ毒について油断ならないことは どこのエリアでも共通しているようです。

自然界に営む生物たちは、自己防衛のためや 自らが生き抜くための武器として「毒」を有し、えてしてそれは 人間に思わぬ被害を及ぼしてしまいます。

但し それは、当の生物にとっては他意の無いもの。彼らを責めるわけにはゆかないでしょう。

私たち人間どもは あくまで自己責任・自己防衛の〝原則〟を守りつつ、それでも ゆめゆめ「アナフィラキシーショック」などに陥らないよう、充分に注意すべきことを 共々に再確認したいところであります。

・

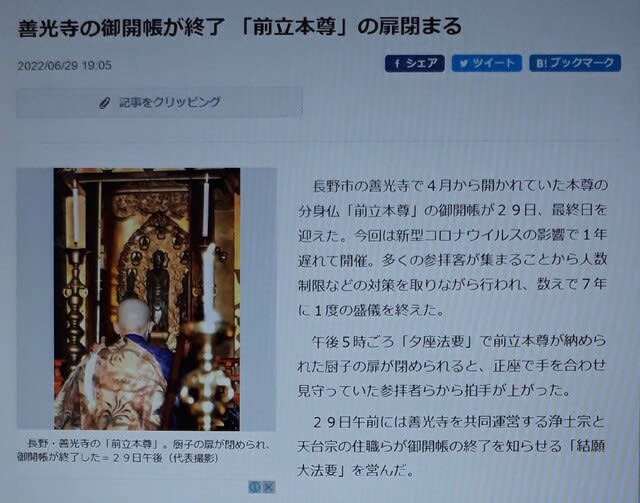

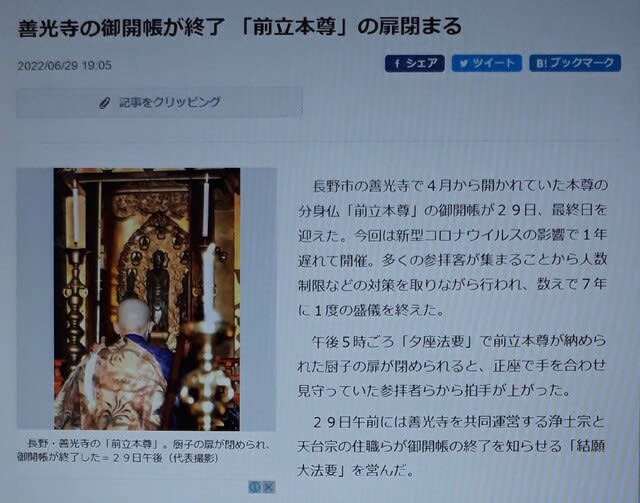

コロナ禍の影響で 開催を1年延期するを余儀なくされた『善光寺御開帳』が、さきの29日の「結願(けちがん)大法要」の斉行を期として 88日間に亘る一大行事が閉幕を迎えました。

私は暇(いとま)無く足を運ぶことは叶いませんでしたが、報道によると 29日の午後5時、本堂の殿内で 秘仏の身代わりである「前立本尊」が安置された厨子の扉が閉められ、88日間に渡る御開帳は無事に幕を下ろしたことが報じられていました。

御開帳最終日の29日も暑い日となりましたが、行事の最後とあって〝駆け込み〟の参拝客が訪れ、回向柱に触れて御利益に預かる様子が伝えられていました。

善光寺事務局によると、今回の御開帳期間中(4/3~6/29)の参拝者は 前回(2015年)比でマイナス10,1%の636万人だったと発表しました。

それらを含め、今回の御開帳は〝成功裏(裡)〟に斉行されたのかどうか…さまざまな視点で評価されるところですが、私とすれば 現下の社会状況からすれば、いわば消去法の視点で「成功=無難」ではなかったかと評したいところです。

その根拠は、なにいう〝コロナ禍が収まり切らない中での開催〟だったこと、その中で 御開帳が〝コロナ禍の再燃〟にならなかったことであります。

今回の御開帳は 新型コロナウイルスの影響で当初予定から1年延期したうえで開催されました。

しかしながら 開幕時の長野市のコロナ感染状況は、決して芳(かんば)しいものではなく…状況によっては さらなる感染拡大も憂慮されるところでありました。

それらを踏まえ 善光寺(事務局)は、従来の開催日数では参拝客が集中し 感染リスクが増してしまうことを斟酌したうえで、開催期間を1ヶ月延長することで〝分散参拝〟を促しました。

さらに、御開帳の〝メインイベント〟でもある 回向柱(えこうばしら)へ触れて御利益を得ようとの行為については、柱の接触面に ウィルスの除去(分解)効果のある光触媒を塗布(噴霧)することで、接触感染を防ぐこととしたところです。

これらの取り組みが いかほどの具体的効果をもたらしたのかは定かではありませんが、結果として 御開帳の日程が進むにつれても、コロナ感染者数は著しい増加をみせることなく かえって減少の途(と)を辿ることとなり、安堵の意を共有したところでありました。

したがって、それらの所以(ゆえん)をもって 今回の御開帳は、コロナウィルス感染症が拡大しなかったことをもって、前掲のとおり「成功=無難」ではなかったかと評するところであります。

これをもって、域内における一大行事は幕を閉じることとなりました。

私たちはこれからも さまざまな機会を得て地域活性化に努めると同時に、併せて (コロナ禍は)収束傾向にあるとはいえ、これ以上の感染拡大に至らないよう充分に留意しながら 皆で社会を取り回してゆくべきと改めて思うところです。

この日(29日)、「一般財団法人 日本スポーツコミッション(以下/スポーツコミッション)」の木田 悟理事長と丸田藤子評議員が 荻原健司長野市長を表敬訪問し「スポーツコミッション」における相互連携について意見を交わしました。

と いうのも、スポーツコミッションと長野市は 浅からぬ関係性を有しているのです。

(これまでも本ブログで度々触れていますが)「スポーツコミッション」とは、スポーツを「まちづくり」や「地域の活性化」の有為な手段として捉え、スポーツの有する多様な機能(社会的効果)を まちづくりや地域の活性化など様々な面に活かしてゆこうという考え方(理論)です。

「一般財団法人日本スポーツコミッション」は、スポーツにおける かかる社会的効果の調査・研究、あるいは関連活動を行うことを目的に 2009年に設立し現在に至っています。

他方 長野市は、1998年に「冬季五輪長野大会」2002年に「スペシャルオリンピックス」を開催、大会運営には多くのボランティアが参加し 大会運営の立役者となった経緯があります。

かかる長野冬季五輪の際に、ボランティアコーディネーターとして中心的役割を果たした丸田藤子さん(評議員)は その多様な経験を踏まえ、スポーツならびにスポーツボランティアは 人を育て地域を活性化させることを提唱、その考え方は後のスポーツコミッションの理論と共通するものでありました。

爾来 木田理事長と丸田さん(後に評議員に就任)は、これからの発展的な地域づくりには「スポーツのもつ社会的効果」の発揚が不可欠であるとの共通認識の下、そのためには行政機構において スポーツ部門が旧態依然の体制下、教育委員会の「体育」の概念のままに留め置かれていることに限界があること、そのうえで スポーツの社会的効果の発揚のためには、スポーツ部門を市長部局に移管したうえで独立した所管とし 新たな視点でスポーツならびにそこから派生する多様な行政事業を展開すべきことを論じてまいりました。

丸田氏の下でスポーツコミッション研修会に参加した私も この理論に甚(いた)く共感し、そこで 私の立場においては、議会の場で再三に亘り 長野市においても(スポーツコミッション理論に基づき)スポーツ部門を市長部局へ移管することが重要かつ不可欠であることを提唱、さらに かねてより長野冬季五輪で丸田さんと協力関係にあった樋口 博副市長(当時)がスポーツコミッション理論に理解を深められ、都内で開催したスポーツコミッション研修会に参加(講演)されたり 長野市役所で日大の小島元総長を招いて職員を対象にした研修を行ない造詣を深めるなどしたことから、長野市においてもスポーツコミッション理論は徐々に浸透してきました。

その結果 長野市は、平成27年度組織改編の際 それまで教育委員会にあった体育課(と文化芸術推進課)を廃止し、市長部局の中に 文化・芸術やスポーツの振興に取り組む「文化・スポーツ振興部」を設置するに至ったのであります。

これは まさに「スポーツコミッション」理論の浸透が成した、長野市の大きな機構改革であり、それは 長野市のスポーツに対する認識を発展的に変えるエポックとなったものでありました。

そのうえで 長野市においては、スポーツアスリートで長野オリンピック金メダリストの荻原健司氏が市長に就任したことや、さらに6月議会で承認された 2人目の副市長人事おいて、かつて国のスポーツ庁創設時に「スポーツ産業振興」を担当した経産省出身の松山大貴氏が(副市長に)就任することになったことから、市のトップリーダーがスポーツの社会的効果を主導することが期待されること、また長野市においては「第三次長野市スポーツ推進計画」の実行 ならびに「ホームタウンNAGANOまちづくり推進ビジョン」の策定が進めらるなど、長野市においてもスポーツ部門を活かした地域活性化に大きな期待が寄せらることになったことから、これからは「スポーツコミッション」と長野市が連携を深めてゆくことこそが、持続的な地域活性化に資することになろうと考えられるところです。

折しも 今般策定された「第三次長野市スポーツ推進計画」は、スポーツを通じて地域活性化を図ろうとするものであり、それは「スポーツコミッション」の理論と かなりの面で共通するものがあります。

[参考]第三次長野市スポーツ推進計画

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748826.pdf

将来に向け多様化の進む社会情勢の中、各自治体における活性化策の推進は不可欠であり、それに向けた「スポーツ」の果たす役割は その多面性をもって重要視されることになっています。

長野市においても、市の魅力創出のひとつとして「スポーツの社会的効果」の発揚は重要であり、そのためにも「スポーツコミッション」と長野市が手を携え ひいては市民生活の充実・向上に寄与することが重ねて期待されるところです。

つきましては、長野市ならびにスポーツコミッションにおいては、今後も連携を深めながら、冒頭に述べた「スポーツの有する多様な機能(社会的効果)を活用したまちづくりや地域の活性化」に資するよう共に活動(事業)展開してゆくことで一致したところであります。

◆長野市コロナ報告

6月30(木)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/30(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生(12人/市18105~18116例・他に1名が東京都で届出)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/750874.pdf

社民党元党首の土井たか子さんが「頑固な駄菓子屋のオバチャン」を演じて評判となった社民党CMを覚えていらっしゃるでしょうか。22年前、2000...

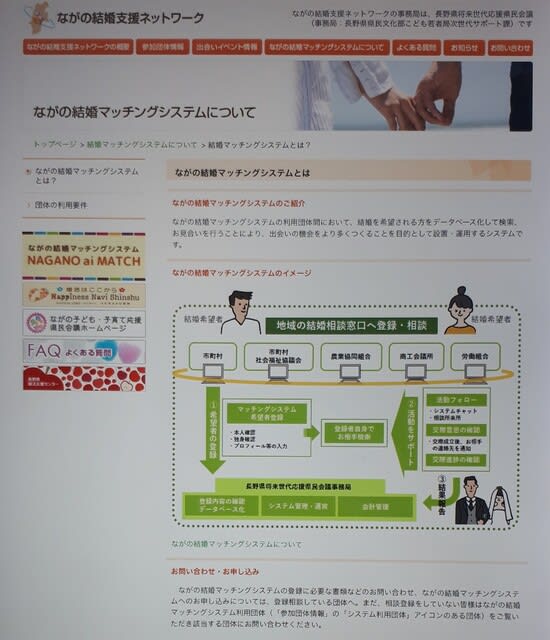

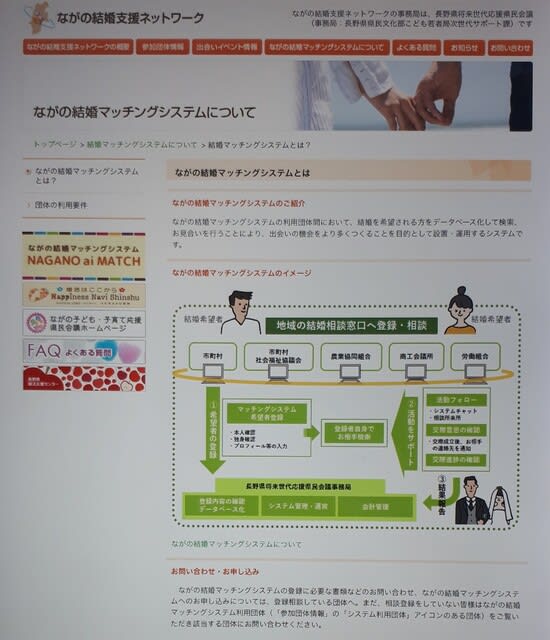

長野市が、県と連携し 新たな婚活(結婚相談)事業を緒に就けています。

その報告を受けた際には、かつて(私たちが)市に推進を求めた 地域の地道な婚活支援事業に思いをいたしたものでありました。

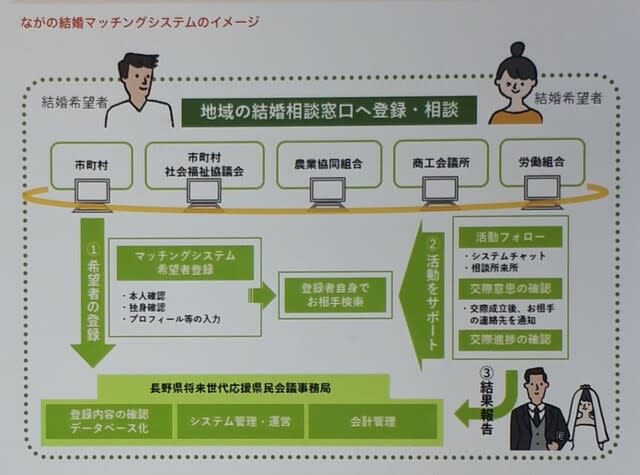

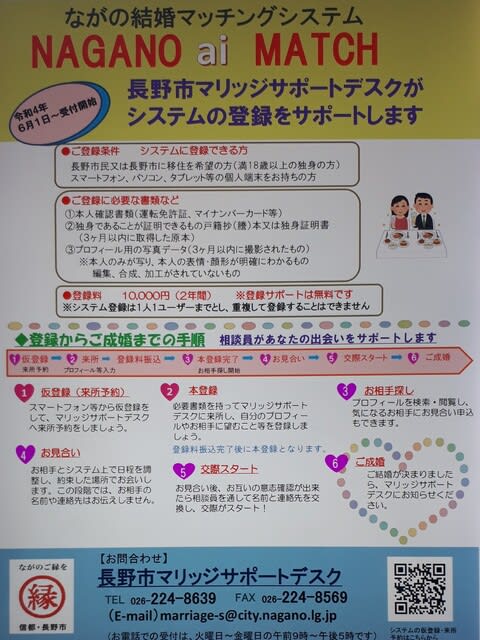

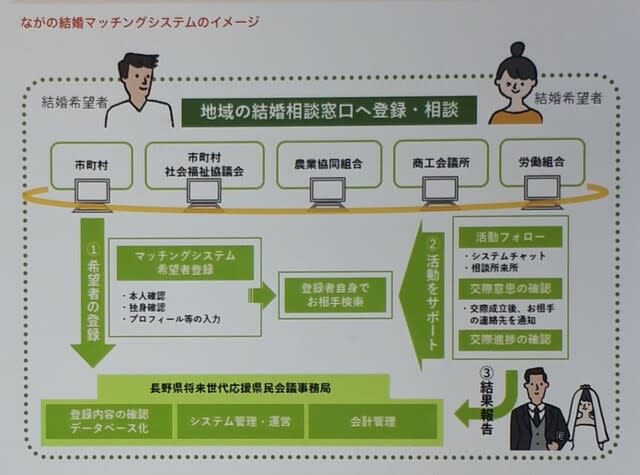

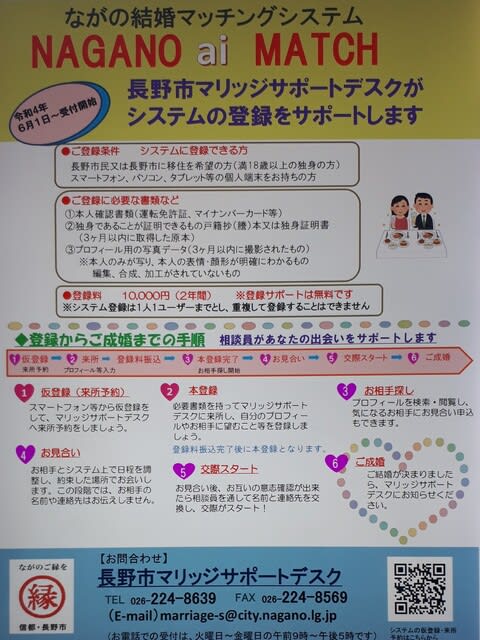

今回 長野市がスタートさせたのが、県が基幹となる『ながの結婚支援ネットワーク』において 自治体など関係機関が運営する「ながの婚活マッチングシステム」への登録を手伝う「長野市マリッジサポートデスク」です。

長野県においては、長野市などの自治体や社会福祉協議会などが募集(登録)した方々を対象に AIなどを活用した「マッチング」を行ない、最終的に成婚をめざすとしています。

このマッチングシステムへの登録に向け「長野市マリッジサポートデスク」が、登録に必要な本人確認の手続きや 情報の入力などを手伝うものです。

長野市の人口は、平成12年の38.8万人をピークに 令和2年では37.2万人と減少傾向にあり、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口に準拠すると 令和42年には27万人を割り込むとされ、本格的な人口減少局面に突入しています。

このような状況下、長野市では少子化対策として「長野市子ども・子育て支援事業計画(R2~6年度)」を策定し「妊娠・出産包括支援事業(ながの版ネウボラ)」の実施など、主に子育て支援に重点を置いた施策を行なってきました。

少子化問題については、人口減少問題の他 未婚率の上昇・晩婚化に伴う出産年齢の上昇・男性の家事育児への未参画など、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることから それらを踏まえたうえでキメ細かい施策を行なうことが重要です。

のため長野市では 平成26年度から「結婚支援事業」に取り組み、結婚・妊娠・出産・子育て等の切れ目ない支援を行なっています。

長野市が平成30年に実施した「結婚などに関する市民意識アンケート」では、独身者のうち 結婚に前向きな者が7割を超える一方、実際に交際している者は21.8%と低く、さらに「積極的に婚活をしていない」と答えた者が80%にも上りました。

これらの結果から、市内の独身者は「結婚に対して前向きであるものの、積極的に結婚に向けた取り組みはしていない」という傾向が浮き彫りとなり、また 独身である理由として「異性と知り合う機会がない」または「理想の相手にまだめぐり会わない」という回答が全体の1/4を占めていることから、長野市は 結婚を希望する者に対し、婚活に必要な知識の習得など 結婚に向けた「自分磨き」の場としての各種セミナーを開催すると共に、結婚機運の醸成を図るため 結婚を希望する若者を応援する市民ボランティア(ふれ愛ながの婚活「夢先案内人」)の養成に取り組み、市内の結婚を希望する人や それを支援する方々に対し必要な情報提供などを実施しています。

そのうえで今回、県が 各界各層を交えた婚活事業に乗り出したことから、長野市としてもこの事業を積極的にサポートし、一人でも多くの成婚者(カップル)が誕生するよう努(務)めているところです。

今回の このマッチング事業は、SNS世代の方々にとっては対応(登録)し易いシステムと思いますので、多くの人に登録してもらい 佳き出会いの場となることを期待するばかりです。

[参考 1]長野県の取り組み

↓

結婚マッチングシステムについて|ながの結婚支援ネットワーク

[参考 2]長野市の取り組み

↓

ながの結婚マッチングシステム「NAGANO ai MATCH」で婚活を応援します! - 長野市ホームページ

ところで、かかる前衛的な事業(婚活支援)ですが、その陰(かげ)には、地域で脈々と継続的に行なわれてきた(きている)取組みを忘れてはならないと、それを知る者の一人として強く認識するところです。

と いうのも、今 長野市で盛んに行なわれている婚活支援事業のルーツ(手本)は、なにいう私の住む地域での地道な取り組みが礎(いしずえ)になっていると言っても過言ではないのです。

遡(さかのぼ)ること平成26年、長野市は少子化対策を初め 子育てから結婚に至る課題を一元的に担う「こども未来部」を新たに設置しました。

その際、同部に婚活に取り組む「マリッジマッチング」の部署を初めて開設することになったのですが、その際 私の方から、地域で継続的に行なわれている「結婚相談事業」を参考にするようにと、就任間もない女性部長(M部長)に具申したのです。

地域における結婚相談事業は、当時 地区社会福祉協議会が主体となり、地区内から「結婚相談員」なる人材を選出、その方々が イイ意味でのお節介(せっかい)おじいちゃん・おばあちゃんとなり、ときに親代わりとして男女を引き合わせてくださいます。

そこには 発足当初から厳格な個人情報保護の体制・当事者の心情に寄り添った 思いやりのある丁寧な対応が徹底されており、相談に来た当事者やご家族は いずれも感謝と信頼の心を寄せながら相談しておられるのです。

私の勧めで 結婚相談員が集った会議に出席されたM新部長は、結婚相談員さんの(前掲の)適切な対応を直(じか)に聞き、この精神(意識)を (当時)新たに取り組むマリッジマッチング事業の基本姿勢として活かしてゆきたい旨を表明されていたことを 今でも鮮明に覚えております。

あれから長い年月が経過し、時代の趨勢(すうせい)と共に 例えば この結婚相談事業も〝マッチングアプリ〟なる最新鋭のアイテムを駆使することになりましたが、その通底にある〝当事者を思いやる精神(意識)〟は何ら変わることなく、いや IT化が進むからこそ「人の心」に配慮し、利用者の頼りになるツールとして活用されることを期待するところです。

・

参院選が公示され1週間。猛暑日・真夏日が続く中、わが野党共闘候補=杉尾ひでやVS自公候補=松山三四郎の熱い戦いが繰り広げられています。 それ...

時節は6月の終盤…に差しかかったと思ったら、列島はいきなりの猛暑に見舞われることとなってしまいました。

私の暮らす長野市も然(しか)り、暑くなり始めたと思った矢先に いきなりの夏日→猛暑日へと気温は急上昇、戸外の寒暖計表示は いつの間にか35℃を示していました。

こうなってくると、私たちは 気温上昇に伴う健康被害について警戒しなければならなくなります。

先ずは熱中症対策。

こまめに水分を摂ると同時に、特に室内においては 適切にクーラーを使うなどして、体温の上昇や 脱水の状態に陥らないよう注意が必要になっています。

極端な話し、わが国においては 寒さによって生命を奪われる事態は少ないですが、今や「暑さ」によって生命に危険が及ぼされること(事案)は少なからず発生していますので、自らに我慢を強いることなく 水分補給や(暑さからの)回避行動を取ることを私の立場からもお勧めいたすところであります。

ところで、暑さ(や湿気)による弊害として顕著なのが「食中毒」でしょう。

加工済みの食品などを冷蔵庫に入れ忘れたり 保存方法を誤るなどして、いつの間にか料理が傷(いた)んでしまい 腹痛などの原因になることは既に伝えられており、このことについては 接客を伴う飲食業関係から家庭の台所に至るまで、注意喚起がされているところです。

他方、いわば 意外なところにも食中毒リスクがあることが伝えられており、私も含めた気をつけねば…と思わされています。

それは「ペットボトル等の〝飲みかけ飲料〟」です。

現代社会における「ペットボトル飲料」は、手軽に水分補給ができるアイテム?として 今や社会に遍在しており、自宅の冷蔵庫やコンビニ・自動販売機等で いつでもどこでも(夏は)冷たく冷えたドリンクを口にできるものです。

ところが、この便利で快適な「ペットボトル飲料」ですが、その飲み方について、ボトルに直接口を付ける〝直(じか)飲み〟が、なにいう食中毒リスクにつながるというのです。

その要因は「口の中の細菌」とのこと。

ご案内のとおり、口腔内(唾液)には様々な細菌が存在していることが知られていますが、ペットボトル飲料を直飲みする際、口を継ぐ度に この細菌がペットボトル内に〝逆流〟してしまうのだとか。

で、一定程度飲んだ後 (飲み切れなかった)飲料を置きっ放しにするケースがありますが、それを常温以上のところで放置すると ペットボトル内で細菌が増殖してしまい、時間が経った後で もう一度(飲みかけ)飲料を飲んだとき、それが食中毒の原因となってしまうそうなのです。

このペットボトル内の細菌は、一見的には判別できないため 時間経過後に「もったいない」といって飲んでしまう際、状況によっては「お腹(なか)痛い…」の原因になってしまうことも。

細菌が繁殖しやすいのは、気温30℃前後と言われているので、まさにこれからの時期は特に注意が必要だそうです。

それ(食中毒)を防ぐには、(ペットボトルに)直接口をつけないで コップなどに移して飲むこと・封を切った飲料は早めに飲み切ること・残った場合には冷蔵庫に保存するなどが良策とされています。

お腹(なか)が痛くなるのは〝自分持ち〟です。

忙しい日常ではありますが、そういう面でも「健康管理」に気をつけたいものです。

・

この日(26日) 私の住む川中島地区で、公示した参議院議員選挙に立候補している「杉尾ひでや」候補の個人演説会が行なわれ、多くの方々が参集されました。

今回の参院選は、世界的には ウクライナ情勢や各地の異常気象等による食糧・燃料不足(不安定供給)や 対立構図などに伴う情勢不安、国内的には コロナ禍の傷が癒(い)えない中での社会経済の復興の重要性 しかしながら定まり切らない政治状況への対応、格差や貧困の連鎖の中でのあまねく国民の生活環境の向上など、多くの課題が横たわる中 誰に国政を託すべきか、誰がこの厳しい状況に耐え得る存在であるかを見極める 非常に大切な選挙であると申せます。

私自身はリベラルな考えを有するものであり、政治の〝一強状態〟に危機感を覚え そこには適切な「ブレーキ役」の存在が不可欠であると思っています。

自分が身を置く長野市議会においても、最大会派が議会で跋扈(ばっこ)することに異を唱える中で かつて在籍した最大会派を飛び出し、(長野市議会においても)議会におけるチェック&バランスの役割を果たすべく活動を重ねている者の一人です。

そのような「議会の役割」に立ち、私は今回も 立憲民主党公認の「杉尾ひでや」候補を応援する立場で動いています。

もとより(前掲の)世界的な世情不安の大きな要因となっているウクライナ情勢、しかしながら現政権ならびに右寄りの勢力は この期に乗じて日本の防衛費増額による軍備増強・専守防衛を逸脱し先制攻撃を踏まえた自衛隊の〝軍化〟へと舵を切ろうとしており、このことはどうしても防いでゆかなければなりません。

また 食糧や燃料など 生活に欠かせない物資の供給不安や円安傾向などにより社会経済は困窮の度合いを増しており、これに対するバラマキ政策にも限界があることから、わが国の将来を如何(いか)に成すべきかの議論を更に深めてゆくことが求められています。

そのような中で迎えた参議院議員選挙。

私たちは、このような厳しい〝待ったなし〟の状況下で 誰にその議論を付託すべきか、今回の立候補者の中から選択しなければなりません。

その故をもって、政党間の対立の構図を差し引き全体を見渡したうえでの いわば〝消去法〟に基づく選択の中でも「杉尾ひでや」候補が適任ではないかと思い及んでいるところです。

従前にも触れましたが、ややもすると参院選は 政策論争を蚊帳の外においたまま〝人気投票〟と化してしまったり 具体的な議論も無いままに推移してしまうところがありますが、ここはひとつ冷静に状況を見定め、貴重な一票を行使するべきと強く認識するものの一人です。

この日の集会、言っては何ですが 比較的年齢層が高い中、地区内に住む若い女性の方(Aさん)が 杉尾ひでや候補の必勝を期して「激励のことば」を述べてくださいました。

そのタイトルは「杉尾ひでやさんへ 3つのお願い」です。

ご主人と一緒に2人の子育てをしながら 自らも働きながら家庭を支えるAさんは、日々の暮らしの中で思うことを「3つのお願い」に込めて表現してくださいました。

「お願い その1」今の物価高騰を何とかしてください。

海外のウクライナ情勢などに伴う 小麦製品やさまざまな食料品・生活用品の値上げは確実に家計を圧迫しています。特に食料品の値上げは 家計のエンゲル係数を上げる一方で困っています。

また、クルマが必需の長野においては ガソリンなどの燃料値上げも深刻です。せめて 今の高値のうちだけでも 価格抑制の手立ては打てないものでしょうか。

「お願い その2」戦争の無い平和社会を守ってください。

一部の国会議員の中に、今のウクライナ情勢を理由に「軍備増強」や そのための「憲法改正」を主張する人がおり 本当にそうなってゆくのか心配でなりません。

もし そんなこと(戦争)になったら、真っ先に戦地に行かされるのは 私たちの子どもたちの世代であり、そんなことに耐えることはできません。

「お願い その3」政治をまっとうな方向に導いてください

政治は素人(しろうと)の私が見ても、今の政治(国政)は おかしな方向に向かっていると思えてなりません。どうか国会において 国民に分かりやすく「まともな議論」をしていただき、一部の人たちが暴走しないようブレーキをかけながら 国を正しい方向に導いてください。

自らの 日々の生活を踏まえた「3つのお願い」には、聴衆の方々も大きく頷(うなず)きながら 共感の拍手を送っておられました。

おそらく 杉尾ひでやさんも、彼女の「心の声」をシッカリと胸に受け止め「3つのお願い」に応えられるよう、これからも走り続けてくれると思います。

その後 参加者全員からの大きなエールが送られ、杉尾ひでや候補は 次の会場へと飛び出してゆきました。

参議院議員選挙は まだまだ序盤。

私たち有権者には、候補者や各党の声を聞き 真にふさわしい候補をじっくりと見定めることが求められています。

この日(26日) 私の住む川中島地区で、公示した参議院議員選挙に立候補している「杉尾ひでや」候補の個人演説会が行なわれ、多くの方々が参集されました。

今回の参院選は、世界的には ウクライナ情勢や各地の異常気象等による食糧・燃料不足(不安定供給)や 対立構図などに伴う情勢不安、国内的には コロナ禍の傷が癒(い)えない中での社会経済の復興の重要性 しかしながら定まり切らない政治状況への対応、格差や貧困の連鎖の中でのあまねく国民の生活環境の向上など、多くの課題が横たわる中 誰に国政を託すべきか、誰がこの厳しい状況に耐え得る存在であるかを見極める 非常に大切な選挙であると申せます。

私自身はリベラルな考えを有するものであり、政治の〝一強状態〟に危機感を覚え そこには適切な「ブレーキ役」の存在が不可欠であると思っています。

自分が身を置く長野市議会においても、最大会派が議会で跋扈(ばっこ)することに異を唱える中で かつて在籍した最大会派を飛び出し、(長野市議会においても)議会におけるチェック&バランスの役割を果たすべく活動を重ねている者の一人です。

そのような「議会の役割」に立ち、私は今回も 立憲民主党公認の「杉尾ひでや」候補を応援する立場で動いています。

もとより(前掲の)世界的な世情不安の大きな要因となっているウクライナ情勢、しかしながら現政権ならびに右寄りの勢力は この期に乗じて日本の防衛費増額による軍備増強・専守防衛を逸脱し先制攻撃を踏まえた自衛隊の〝軍化〟へと舵を切ろうとしており、このことはどうしても防いでゆかなければなりません。

また 食糧や燃料など 生活に欠かせない物資の供給不安や円安傾向などにより社会経済は困窮の度合いを増しており、これに対するバラマキ政策にも限界があることから、わが国の将来を如何(いか)に成すべきかの議論を更に深めてゆくことが求められています。

そのような中で迎えた参議院議員選挙。

私たちは、このような厳しい〝待ったなし〟の状況下で 誰にその議論を付託すべきか、今回の立候補者の中から選択しなければなりません。

その故をもって、政党間の対立の構図を差し引き全体を見渡したうえでの いわば〝消去法〟に基づく選択の中でも「杉尾ひでや」候補が適任ではないかと思い及んでいるところです。

従前にも触れましたが、ややもすると参院選は 政策論争を蚊帳の外においたまま〝人気投票〟と化してしまったり 具体的な議論も無いままに推移してしまうところがありますが、ここはひとつ冷静に状況を見定め、貴重な一票を行使するべきと強く認識するものの一人です。

この日の集会、言っては何ですが 比較的年齢層が高い中、地区内に住む若い女性の方(Aさん)が 杉尾ひでや候補の必勝を期して「激励のことば」を述べてくださいました。

そのタイトルは「杉尾ひでやさんへ 3つのお願い」です。

ご主人と一緒に2人の子育てをしながら 自らも働きながら家庭を支えるAさんは、日々の暮らしの中で思うことを「3つのお願い」に込めて表現してくださいました。

「お願い その1」今の物価高騰を何とかしてください。

海外のウクライナ情勢などに伴う 小麦製品やさまざまな食料品・生活用品の値上げは確実に家計を圧迫しています。特に食料品の値上げは 家計のエンゲル係数を上げる一方で困っています。

また、クルマが必需の長野においては ガソリンなどの燃料値上げも深刻です。せめて 今の高値のうちだけでも 価格抑制の手立ては打てないものでしょうか。

「お願い その2」戦争の無い平和社会を守ってください。

一部の国会議員の中に、今のウクライナ情勢を理由に「軍備増強」や そのための「憲法改正」を主張する人がおり 本当にそうなってゆくのか心配でなりません。

もし そんなこと(戦争)になったら、真っ先に戦地に行かされるのは 私たちの子どもたちの世代であり、そんなことに耐えることはできません。

「お願い その3」政治をまっとうな方向に導いてください

政治は素人(しろうと)の私が見ても、今の政治(国政)は おかしな方向に向かっていると思えてなりません。どうか国会において 国民に分かりやすく「まともな議論」をしていただき、一部の人たちが暴走しないようブレーキをかけながら 国を正しい方向に導いてください。

自らの 日々の生活を踏まえた「3つのお願い」には、聴衆の方々も大きく頷(うなず)きながら 共感の拍手を送っておられました。

おそらく 杉尾ひでやさんも、彼女の「心の声」をシッカリと胸に受け止め「3つのお願い」に応えられるよう、これからも走り続けてくれると思います。

その後 参加者全員からの大きなエールが送られ、杉尾ひでや候補は 次の会場へと飛び出してゆきました。

参議院議員選挙は まだまだ序盤。

私たち有権者には、候補者や各党の声を聞き 真にふさわしい候補をじっくりと見定めることが求められています。

さきの24日、令和4年6月長野市議会が閉会しました。

総額 約53億2千万円の一般会計補正予算をはじめ、新市政で2人目の副市長人事が提案(可決承認)されました。

ところで この日(24日)、会派として検証(確認)すべき案件について「議案整理のための暫時(ざんじ)休憩」の時間内に 担当部課から聞き取りを行なううち、市(担当)の〝本音〟が聞かれ それに対し(特に私が)厳重に抗議し、改善を強く申し入れること(展開)となりました。

ことの発端は、さきの本会議での個人質問における同僚議員の質問に対する市の答弁でした。

同僚議員は、このたび再整備することとなる「少年科学センター」について 障がい児をお持ちの親御さんから「新たな施設のトイレは、障がい児(と その親御さん)でも使い勝手がイイように「福祉トイレ」とし、トイレ内に「ユニバーサルベッド(≒介護ベッド)」を置いてほしい」との要望を受け、その件について質(ただ)しました。

が、それに対し 市(都市整備部)からは「今回の事業は 既存の構造体を活かした〝改修工事〟のため、トイレスペース(面積)に限りがあり(ユニバーサルベッドの設置は)難しいと考えています。」旨の答弁が返されたのです。

そのやり取りを耳にした私は 強い違和感を禁じ得ませんでした。

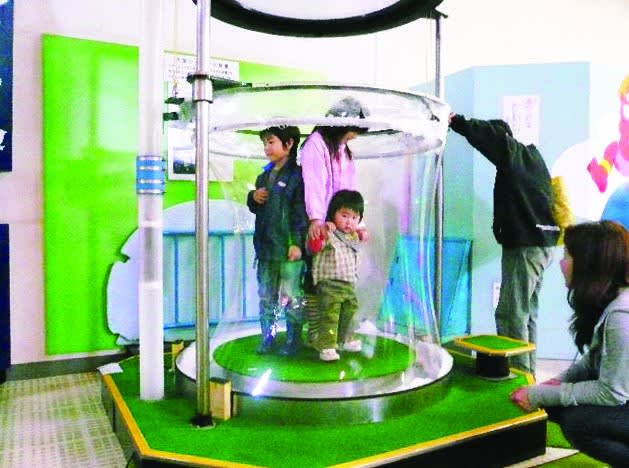

「長野市少年科学センター」は、昭和60年に長野市城山エリアへ 子どもたちに自然科学や科学技術に触れられる体験型施設として設置され、以来36年の長きに亘って いわば世代を越えて親しまれてきた生涯学習施設です。

施設内には、遊びながら科学を学べるよう さまざまな体験型の展示物や遊具が設置され、そこに多くの親子連れが足を運び 親しんでこられました。

しかしながら、施設の老朽化や 科学分野の展示物を更新し続けるのは難しいことなどの事情から、この度 (就学前の子どもたちの利用ニーズが強いことに合わせ)屋内遊具を中心とした展示物へのシフトチェンジを踏まえた新施設(ながのこども館)としてリニューアルすることとしたものです。(センターの一部展示やサイエンスショーは引き継がれる見込みです)

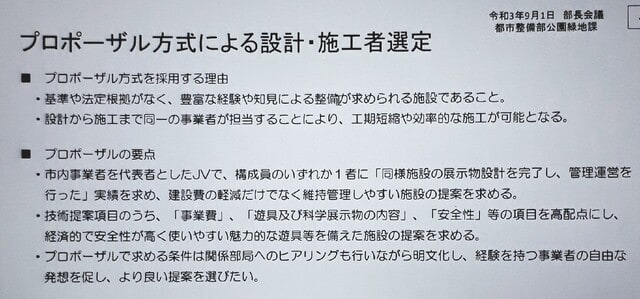

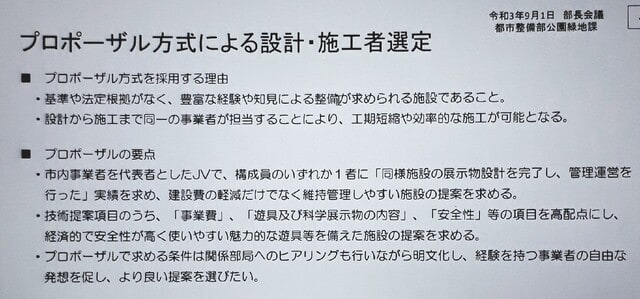

今回の再整備事業は 市内事業者を代表としたJVとし、(JVを)構成とする他の一社に 体験型学習施設の展示物設計・管理運営実績のある社を含んだ「プロポーザル方式」とする としています。

そのうえで 今回の再整備事業の特徴は、従来型の新築事業ではなく、既存の構造体を活かした「建物長寿命化対策」に基づく 遊具整備や既存科学展示物の再整備に併せ老朽化した施設・設備等を「更新」するもの(方式)とし、(新築に比して)事業費の抑制を実現する としています。

[参考]「ながのこども館」整備事業について(長野市HP)

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/373891.pdf

と ここまではイイのですが、そのうえで あまねく(さまざまな)市民の方々の利便性にも配慮すべきという、いわば市民サービスの根源に立ったうえで この事業(施策)を見たときに、市の対応について違和感を禁じ得ませんでした。

・違和感その1「構造体を活かす設計になっているから「福祉トイレ」は設置できない」との考え方

さきの本会議で 市(都市整備部)は「既存の構造体を活かすことになっており、スペースの都合上 ユニバーサルベッドの設置はできない」と答弁しました。

なにいう これは、市の行政計画が「ありき(最優先/固定化)」となっており、そこに合わない装備は それが例え障がい者福祉に必要なものであっても受け入れられない。との、無融通(むゆうずう)の もっと言えば排除の論理であり そこに大きな違和感を感じました。

さらに言えば、既存の少年科学センターの築年は昭和60年。36年前とは社会情勢も大きく変わっているのに、昔の構造体(施設配置)に拘泥(こうでい)して「できない」と言い張るのは 時代に合わないと言わざるを得ません。

・違和感その2「全ての関係者の了承を得ている」

後の説明の中で担当課(職員)は「設置に向けた検討会には障がい者(団体)の関係者も居(お)り、その方々からも(この計画で)既に了承を得ている。」と説明しました。が、現に 実際に障がい児を抱える当事者(保護者)さんから具体的な要望が上がっていることを考えれば、これを受け入れないというのは いわばエンドユーザーの声を代表者の虎の威を借りて封殺するものであり、ここにも違和感を禁じ得ないところでありました。

(福祉トイレのユニバーサルベッド/展開時)

(収納時)

控え室に訪れた担当部課職員が同僚議員に「だからできない」と説明する姿勢(言葉)は、確実に私の琴線に触れ 強い抗議を述べざるを得ませんでした。

「市の事業計画の箍(たが)に、多様な市民生活を無理矢理はめ込もうとするな。」と。

明らかに市(担当部課)は「構造体を活かす」に拘泥し、そこから1mmでも超えるものは排除することを固定概念化しているように見受けられます。

しかし 実際の利用者は市民であり、その中には さまざまな様態の方々が居(お)られることは当然のこと、で その方々の切実なニーズがあるにも拘わらず「できない」と言い切ることは、到底 市民サービスに応えているとは言えません。

この「ながのこども館」のプレゼンには「少年科学センター(と城山市民プール)を、子育てファミリー層が天候に左右されずに安心して過ごせる環境へと転換を図る」との謳(うた)い文句がありました。

が、いくら遊具を充実させてみても、トイレの整備が不十分なだけで 新施設はプレゼンに反した「安心して過ごせない施設」と化してしまうのです。

「トイレ」というものは、万人に欠かせない施設でありながら いわゆる健常者にとっては「何ということのない施設」でありましょう。

しかし、障がい者や その介護をする家族、さらには高齢者等にとって、その使い勝手の如何(いかん)によっては 社会生活に重大な失陥(しっかん)をもたらすものになってしまうのです。

今回の「ながのこども館」の〝福祉トイレ問題〟を通じ、市(職員)の旧態依然の姿勢(考え方)を改めて知ることとなったと同時に、今後 既存の施設を活かす「公共施設マネジメント」の視点においては、将来に向けて 真に市民ニーズに応えたものになるよう 市の取り組みを都度(つど)チェックしてゆかねばと思いを新たにいたしたところです。

なお 最終的に、同施設のトイレに「ユニバーサルベッド」を設置することについては、設置の方向で再検討することで〝持ち帰り〟になったことから、今後 さらに検証してゆくことで(会派内で)一致したところです。