さきの24日、令和4年6月長野市議会が閉会しました。

総額 約53億2千万円の一般会計補正予算をはじめ、新市政で2人目の副市長人事が提案(可決承認)されました。

ところで この日(24日)、会派として検証(確認)すべき案件について「議案整理のための暫時(ざんじ)休憩」の時間内に 担当部課から聞き取りを行なううち、市(担当)の〝本音〟が聞かれ それに対し(特に私が)厳重に抗議し、改善を強く申し入れること(展開)となりました。

ことの発端は、さきの本会議での個人質問における同僚議員の質問に対する市の答弁でした。

同僚議員は、このたび再整備することとなる「少年科学センター」について 障がい児をお持ちの親御さんから「新たな施設のトイレは、障がい児(と その親御さん)でも使い勝手がイイように「福祉トイレ」とし、トイレ内に「ユニバーサルベッド(≒介護ベッド)」を置いてほしい」との要望を受け、その件について質(ただ)しました。

が、それに対し 市(都市整備部)からは「今回の事業は 既存の構造体を活かした〝改修工事〟のため、トイレスペース(面積)に限りがあり(ユニバーサルベッドの設置は)難しいと考えています。」旨の答弁が返されたのです。

そのやり取りを耳にした私は 強い違和感を禁じ得ませんでした。

「長野市少年科学センター」は、昭和60年に長野市城山エリアへ 子どもたちに自然科学や科学技術に触れられる体験型施設として設置され、以来36年の長きに亘って いわば世代を越えて親しまれてきた生涯学習施設です。

施設内には、遊びながら科学を学べるよう さまざまな体験型の展示物や遊具が設置され、そこに多くの親子連れが足を運び 親しんでこられました。

しかしながら、施設の老朽化や 科学分野の展示物を更新し続けるのは難しいことなどの事情から、この度 (就学前の子どもたちの利用ニーズが強いことに合わせ)屋内遊具を中心とした展示物へのシフトチェンジを踏まえた新施設(ながのこども館)としてリニューアルすることとしたものです。(センターの一部展示やサイエンスショーは引き継がれる見込みです)

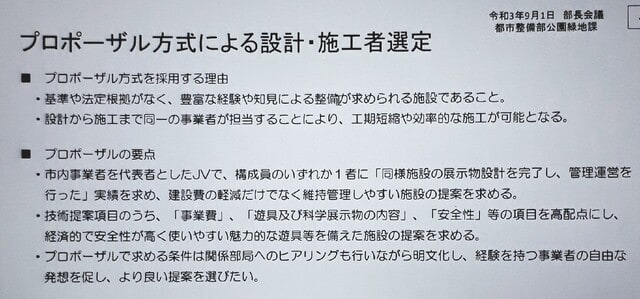

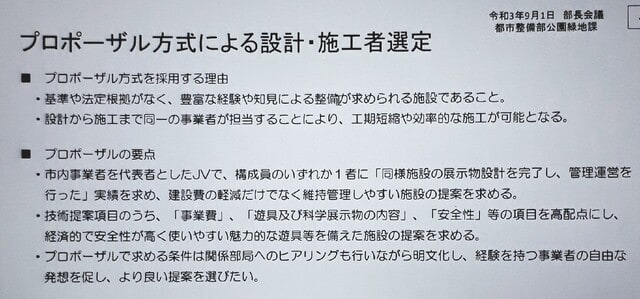

今回の再整備事業は 市内事業者を代表としたJVとし、(JVを)構成とする他の一社に 体験型学習施設の展示物設計・管理運営実績のある社を含んだ「プロポーザル方式」とする としています。

そのうえで 今回の再整備事業の特徴は、従来型の新築事業ではなく、既存の構造体を活かした「建物長寿命化対策」に基づく 遊具整備や既存科学展示物の再整備に併せ老朽化した施設・設備等を「更新」するもの(方式)とし、(新築に比して)事業費の抑制を実現する としています。

[参考]「ながのこども館」整備事業について(長野市HP)

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/373891.pdf

と ここまではイイのですが、そのうえで あまねく(さまざまな)市民の方々の利便性にも配慮すべきという、いわば市民サービスの根源に立ったうえで この事業(施策)を見たときに、市の対応について違和感を禁じ得ませんでした。

・違和感その1「構造体を活かす設計になっているから「福祉トイレ」は設置できない」との考え方

さきの本会議で 市(都市整備部)は「既存の構造体を活かすことになっており、スペースの都合上 ユニバーサルベッドの設置はできない」と答弁しました。

なにいう これは、市の行政計画が「ありき(最優先/固定化)」となっており、そこに合わない装備は それが例え障がい者福祉に必要なものであっても受け入れられない。との、無融通(むゆうずう)の もっと言えば排除の論理であり そこに大きな違和感を感じました。

さらに言えば、既存の少年科学センターの築年は昭和60年。36年前とは社会情勢も大きく変わっているのに、昔の構造体(施設配置)に拘泥(こうでい)して「できない」と言い張るのは 時代に合わないと言わざるを得ません。

・違和感その2「全ての関係者の了承を得ている」

後の説明の中で担当課(職員)は「設置に向けた検討会には障がい者(団体)の関係者も居(お)り、その方々からも(この計画で)既に了承を得ている。」と説明しました。が、現に 実際に障がい児を抱える当事者(保護者)さんから具体的な要望が上がっていることを考えれば、これを受け入れないというのは いわばエンドユーザーの声を代表者の虎の威を借りて封殺するものであり、ここにも違和感を禁じ得ないところでありました。

(福祉トイレのユニバーサルベッド/展開時)

(収納時)

控え室に訪れた担当部課職員が同僚議員に「だからできない」と説明する姿勢(言葉)は、確実に私の琴線に触れ 強い抗議を述べざるを得ませんでした。

「市の事業計画の箍(たが)に、多様な市民生活を無理矢理はめ込もうとするな。」と。

明らかに市(担当部課)は「構造体を活かす」に拘泥し、そこから1mmでも超えるものは排除することを固定概念化しているように見受けられます。

しかし 実際の利用者は市民であり、その中には さまざまな様態の方々が居(お)られることは当然のこと、で その方々の切実なニーズがあるにも拘わらず「できない」と言い切ることは、到底 市民サービスに応えているとは言えません。

この「ながのこども館」のプレゼンには「少年科学センター(と城山市民プール)を、子育てファミリー層が天候に左右されずに安心して過ごせる環境へと転換を図る」との謳(うた)い文句がありました。

が、いくら遊具を充実させてみても、トイレの整備が不十分なだけで 新施設はプレゼンに反した「安心して過ごせない施設」と化してしまうのです。

「トイレ」というものは、万人に欠かせない施設でありながら いわゆる健常者にとっては「何ということのない施設」でありましょう。

しかし、障がい者や その介護をする家族、さらには高齢者等にとって、その使い勝手の如何(いかん)によっては 社会生活に重大な失陥(しっかん)をもたらすものになってしまうのです。

今回の「ながのこども館」の〝福祉トイレ問題〟を通じ、市(職員)の旧態依然の姿勢(考え方)を改めて知ることとなったと同時に、今後 既存の施設を活かす「公共施設マネジメント」の視点においては、将来に向けて 真に市民ニーズに応えたものになるよう 市の取り組みを都度(つど)チェックしてゆかねばと思いを新たにいたしたところです。

なお 最終的に、同施設のトイレに「ユニバーサルベッド」を設置することについては、設置の方向で再検討することで〝持ち帰り〟になったことから、今後 さらに検証してゆくことで(会派内で)一致したところです。

6月23日は、さきの第二次世界大戦末期に沖縄で繰り広げられた「沖縄戦」の戦没者を悼む「慰霊の日」となっています。

77年前のあの日、激戦地となった糸満市摩文仁の平和祈念公園で「沖縄全戦没者追悼式」が挙行され、図らずも散華さられたご英霊に哀悼の意が表せられました。

当時の記録や報道、また関係者の方々の証言などによると「沖縄戦」は苛烈を極めるものであったことが伝えられています。

開戦当初こそ〝快進撃〟を重ねた日本軍でしたが、戦争が続くにつれ そもそもの資源不足から武器や燃料の調達が困難に陥ることとなりました、しかしその一方で 日本軍(大本営)は、その現実を受け入れることなく「神風」などと根拠なき精神論を掲げたうえで無理な進軍を続け、結果として南洋諸島で敗走・玉砕の連鎖となり、その結果 最終局面としての「沖縄戦」を迎えることとなってしまいました。

で…かかる「沖縄戦」、その戦いの目的は「勝利」ではなく「時間稼ぎ」であったことが併せ報じられており、私たちは虚しき思いを新たにいたすところです。

日本軍が各地で敗走する中、ときの大本営は日本軍の敗(ま)けを半ば覚悟していましたが にも関わらず(大本営は)「一億総玉砕」を掲げ、そのために南の要衝である沖縄島での戦いを「出血消耗」と銘打ち、現地にいる兵士のみならず 島民さえも米軍に対する〝人間の盾〟として動員し、その生命(いのち)に代えて本土上陸を長引かせようとしたのです。

まさに ときの政治家どもの面子(メンツ)だけのために多くの生命(いのち)が犠牲にされた、愚策の極みといえる 日本の黒歴史の象徴となった出来事でありました。

当時 沖縄戦に臨むアメリカ軍戦闘部隊の兵力は、陸軍や海兵隊ならびに周辺海域の支援部隊を合わせて 約55万人。太平洋戦争で最大規模の上陸作戦と位置づけての臨戦体制でした。

で、対する日本軍の兵力は 陸軍を中心に約10万人。しかも、このうち2万人余りは「防衛隊」や「学徒隊」などと呼ばれる臨時の補充要員でした。

これらは「根こそぎ動員」ともいわれ、正規の兵力不足を補うために 沖縄の一般住民や学生の現役世代の人を兵士や軍属として否応なしに動員したものでした。

これら兵力の圧倒的な差や、武器弾薬や燃料などの物資力の違いは歴然。

米軍の大部隊は、3月26日慶良間列島に上陸した後 沖縄各地で激しい戦いを仕掛け、最終的に6月を超える某日に組織的戦闘を終結させたとしています。

この間の戦闘で亡くなった日本兵及び一般住民の方々は約20万人にも及びましたが、前掲のとおり「出血消耗」であったこの戦いは、いわば 犬死に ともいえる虚しいものとなったのでした。

この「沖縄戦」については 辛うじて生き残った方々が「語り部」として、思い返すのも辛い出来事ながら 後世の者に戦争の史実を伝承させるべく重い口を開いてくださっており、私たちは その実体験を耳にする度に、戦争の悲惨さと無意味さを再認識するところです。

こんな体験は、世界のどこの誰も味わってもらいたくない。

かかる沖縄戦をはじめ、図らずも戦争に関わった人たちは 一様に同じ思いを持っておられることと存じ、戦争を知らない世代である私たちもまた 体験者のお話しやさまざまな情報に触れるにつけ、苛烈な史実の〝二の舞〟が為(な)されることは許してはならないと強く認識するところです。

しかし現実には、現下 ウクライナへのロシア軍事侵攻により〝新たな戦争〟が勃発しており、日々のニュースに心を痛める者の一人です。

多くの犠牲をもって 痛烈な戦争反対の意を共有した私たちにとって、多難を極めるウクライナ情勢は残念極まりないところであります。

せめて、罪もなき一般住民の生命財産は守られるべきと思う中にありながら、ロシア軍の無差別ともいえる攻撃には強い反発を覚えるところです。

そのうえで、この状況を踏まえた中で「日本も軍備増強を」との 一時の勢いに乗ったかの議論が沸き起こっていることに 強い強い懸念を覚えるものです。

「専守防衛」の域を抜け「先制攻撃」の戦争行為に手を染めた瞬間、われわれ日本人は さきの沖縄戦の悪夢を味わうことになる…

「沖縄全戦没者追悼式」に際し、私たちは このことを再認識し、そんなことには断じてならないよう 強い自制心と平和への思いを共有すべきであることは言うまでもありません。

◆長野市コロナ報告

6月23日(木)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/23(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生(8人/市18049~18056例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/750335.pdf

さきの21(火)に行なわれた、6月長野市議会「総務委員会」での「所管事項調査」における 私の発言内容(要旨)についてご報告します。

「所管事項調査」とは、議案とは別に 市政に関する諸課題について、この際に(委員会審査の際に)所属する委員会(部局)に関連する案件について 各委員の裁量に基づき発言するものです。

実は この「所管事項調査」、われわれ議員にとって あだやおろそかにできない貴重な場なのです。

と いうのも、議員の行動(発言)には「議事録」の残る場で何を為(な)したか(発言したか)が非常に重要なのです。

市政課題について市の対応を質(ただ)すときは、直接 職員に電話等で問い合わせるのが手っ取り早いのですが、それが ひいては市政の全体論にかかるような案件の場合は、敢えて公式(委員会)の場で発言するべきと 私自身は考えています。

そのため、日常活動の中で 市民の方々から問題提起や相談を受けた際には、私なりに咀嚼(そしゃく)したうえでメモに留(とど)め、その場で(職員に)訊(き)くべきか否かを判断し 案件によっては委員会(所管事項調査)の場で発言を求めるところです。

以下、主な発言の抜粋です。

〔地域市民生活部 所管事項〕

Q,住民自治協議会の会長等の役員報酬の金額について、市はどの程度関与しているか。

A,住自協活動そのものを(住自協に)委ねているので、役員報酬についても関与していない。

このことについては、住自協の活動資金の多くが公金(税金)で支弁されており そこから拠出される役員報酬について市が関与せず いわば住自協に〝お任せ状態〟にあることに疑問を感ずることから、今後 改めて検証してゆくこととします。

〔企画部 所管〕

Q,婚活事業として 新たに「長野市マリッジサポートデスク」を開設し、オンラインによる事業展開を行なうとのこと。この事業自体は評価するものの、長野市における婚活事業については 地域で地道に活動を行ない「結婚相談員事業」が礎(いしずえ)としてあることから、かかる先人たる関係者の方々へも丁寧な(新事業の)説明を行ない、必要において連携すべき。

このことについては、後日に(結婚相談員さんへの)説明の場を設け ご理解とご協力をいただけるよう計らってゆくこととします。

Q,市の情報(広報)施策について同僚議員が質問した。市の情報については 外に向けての発信の一方、長野市民のみなさんに対してこそ 市の有様(ありよう)についてご理解いただけるよ広報公聴に力を入れるべき

A,「広報ながの」をリニューアルした。また市のホームページもリニューアルの予定なので、今後も市民に分かりやすい広報に努めてゆく。

このことについては、その情報伝達の如何が 市民生活の「質(しつ)」に直結することから、今後も不断の努力を重ねるよう 改めて具申しました。

〔総務部 所管〕

Q,市の公共施設マネジメントに関連し「長野市こども館」の〝福祉トイレ問題〟について同僚議員が本会議で質問した。既存施設の改修のため、現状の居ぬきでは トイレが手狭で障がい者の利用に不便を生じる恐れがあるが (居ぬきのため)改善には限界があるとの答弁だったが、今後 長期に亘って市民利用をいただくことから、今のうちに適切に対応すべきでは。

A,所管(こども未来部)とも改めて相談し 検討を促してゆきたい。

このことについては、会派として設計図面を照会するなどして いわば〝手遅れ〟にならないよう 推移を見守ってゆくこととします。

Q,市職員の定年後の「二次就職(いわゆる天下り)」について、職場の選択などについて基準等はあるか。

A,市内の団体等から いわゆる募集があることは開示するが、市が行き先をリードすることは斡旋行為になるので行なっていない。当該団体と当人との話しの上で決まっていると承知している。

このことについては、当人(退職者)の〝単なる腰掛け〟になっている帰来(きらい)があり、諸課題(問題)の温床の一因となっている現状を側聞しているので、今後 さらに検証し、改めて質(ただ)してまいります。

Q,放課後こども総合プランについて、新たに「一般財団法人」化することとなったが、公共施設の新たな形態での運営という点で 例えば今後の運営の際に発生が予見される、課題発生時の「責任問題」などについて 市はどのように関与してゆくのか。

A,今回の一般財団法人化は、市から丸投げするのではなく いわば委託の形で運営することから、課題発生時には(市が)責任をもって当たってゆく。

このことについては、例えば障がい者支援団体において 本来の目的(障がい者支援)ではなく、そこに居る職員にとって都合のイイ組織に変質している悪しき実態などが散見されることから、かかる新法人については あくまで「チルドレンファースト」の視点に立って健全運営が為(な)されるよう強く具申し、今後の推移を見守ってゆくこととします。

Q,職員の「あいさつ」について、相変わらず(朝の)庁内ですれ違う際の〝他人行儀〟が続いているが、改善されるよう取り組みはされているか。

A,職員研修などで励行している。今後も努力を重ねたい。

「あいさつ」については、言われて行なうのではなく 自然発生的に口(くち)をつくのが本来の形でありますが、ことさら 市民を相手とする市役所・支所などにおいては、気持ちの良い接遇を行なうことが(市職員の)責務でもあることから、引き続きあいさつの励行について徹底するよう改めて具申しました。

〔財政部 所管〕

Q,同額入札の「くじ入札」について、書類不備の社に対し市(契約課)がフォローすることになっているが、厳しい社会状況下の同額入札について、市が疑義を抱かれることの無いよう適切に対応すべき。

A,今の対応で問題ないと考えている。

このことについて 各社は、まさに血の滲(にじ)む企業努力のうえで入札に参加するも、同額の際には「くじ」による まさに〝運任せ〟で悲喜を味わっている。

市においては かかる事業者の状況を十分に斟酌し、事業者の(入札)参加意欲を削(そ)ぐことの無いよう適切に対応すべきことを強く具申しました。

これらは 私の発言の一部でありますが、引き続き課題の摘出や 市民の方々からの「声」を拝聴し、然るべき公(おおやけ)の場で検証するよう不断の取り組みを行なってゆく所存であります。

◆長野市コロナ報告

6月21(火)・22日(水)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/21(火) 長野市におけるコロナ感染症の発生(17人/市18012~18028例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/750151.pdf

6/22(水) 長野市におけるコロナ感染症の発生(20人/市18029~18048例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/750268.pdf

本日、第26回参議院選挙が公示され、18日間の戦いがスタートしました。 今回の選挙は、物価高や年金切り下げに苦しむ国民のくらしを置き去りに、...

20日、ウィーンで行なわれた、核兵器の人道面での影響について協議する オーストリア政府主催の国際会議の場で、さきの大戦で長崎市で被爆した「日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)」の事務局長のKさん(82才)が「核兵器は、人権と共存できない、非人道的な絶対悪だ」と語り、核廃絶を訴えたことが報じられました。

齢(よわい)わずか5才のときに 長崎市の自宅前で被爆したKさんは、当時の悲惨な状況を会場の聴衆に聞かせました。

「あのとき、私は自宅前の路上にいました。飛行機の音を聞いたと思ったら その瞬間〝ピカドン〟の光を浴び、爆風で飛ばされ意識を失いました。翌日 爆心地近くを通って逃げましたが、爆心地に近づくにつれ私が見たものは ごろごろと転がった死体「水を 水を…」とうめき声を上げる人の姿でした。爆心地近くの川の橋には、おそらく水を求めて息絶えた死体が積み重なっていました。原爆は、多くの尊い命を奪いました。」と。

そして「その後、生き残った被爆者も 原爆症でバタバタと倒れていきました。被爆者の不安や苦しみは 時が経(た)って消え去るものではありません。逆にどんどん大きくなっていくのです。被爆した 私自身の不安から 子どもの不安へ、そして さらに孫の不安へ、そして、自分以外の全ての人の不安へと広がっていくのです。犠牲者は理由も分からず、周囲に別れを告げる間もなく亡くなりました。このような死は 絶対に許されないものです。」と、被爆者の当時の状況や思い、さらに今まだ抱える不安や苦しみについて訴えらたとのことです。

その上で 今般議論されている「核兵器禁止条約」について「私たちは、核兵器をなくすこと、戦争をなくすことを求めてきて、今もその願いは変わりません。そして この願いが核兵器禁止条約の成立につながったと思っています。この条約は、被爆者の願いそのものです。締約国会議の成功を心から願っております。」と話しました。

さらにKさんは、核兵器禁止条約に署名・批准していない日本政府の対応にも触れ「世界で唯一の被爆国である日本政府は、圧倒的多数の国民の願いに反して 核兵器禁止条約に署名・批准していません。なぜでしょうか。」と訴えておられました。

最後にKさんは 今のウクライナ危機にも触れ「この戦争を目にしたわれわれ被爆者は、武力に武力で対抗する状況を憂い、それ(武力解決)を断じて求めません。」と、対話解決の重要性を説いておられたとのことです。

「戦争体験」という言葉があります。

これは 前掲のKさんのように、自らが 図らずも戦禍に身を置くこととなってしまい、その戦禍の中で 苛烈極まる体験をさせられたものです。

そのうえで、それ(戦争体験)を 当事者の人の口(くち)から伝えられることで、その厳しさが実感として伝播されるところです。

私自身、さきの大戦末期に南方諸島に派兵され 船舶で移動中に米軍の攻撃を受け、死を覚悟しながら(ご本人曰(いわ)く)「不思議なことに生き残った」際の苛烈な体験を直接聞かせたいただき、胸が震える思いをしたものでありました。

さきの大戦、とりわけ戦時末期の日本軍の敗走時の戦況や 究極的には広島と長崎に投下された原子爆弾による戦争被害は、まさに言語に尽くせぬものであったものでしょう。

しかし、戦争とはそういうものなのです。

今般のウクラナ情勢でも顕著なとおり、一度(ひとたび)戦争状態に突入してしまえば、あとは手加減も譲り合いも無く まさに「殺(や)るか殺(や)られるか」の極限状態に陥るもの〝情け無用〟の修羅場となることは目に見えるところです。

そのことについて、とりわけ被爆の末に敗戦国となった日本は その禍(か)の中に入ること自体を 断じて許容すべきではなく、そういう面では 今の世論…軍備を増強して 武力をもって自国を守ろう!との議論には、強い強い懸念を覚えるものの一人です。

今回の 日本被団協のK事務局長の訴えは、戦争反対・非核推進すべしを身をもって訴えたものであり、せめての願いは、Kさんたちが味わされた 被爆という苛烈な体験が次世代への平和の構築に活かされることであり、未だに続く戦争の連鎖のような悪しき鎖を断ち切る「力」になってくれるところであります。

折りしも、22日には 参議院議員選挙が公示を迎えます。

この機会に、戦争の無い社会、絶対に戦争には踏み込まない社会の構築のために、みんなの思いを集結させることの大切さを再認識するところです。

・

◇長野市役所の施設で非常ベルが鳴動

この日(19日)は日曜日でありましたが 役所に所用ができ登庁、いつものとおり「緑町立体駐車場」にクルマを停めようと路地を曲がると…。

いきなり私の耳に、けたたましい非常ベルの音が飛び込んできました。

どうやら この立体駐車場の中で鳴り響いているようです。

ビックリして路肩にクルマを停めると、ほどなくしてサイレンを響かせた消防車(工作車)が駆けつけてきました。

消防車(工作車)が到着しても 非常ベルは止むことなく鳴り続けています。

この立体駐車場は4層(4階)となっています。駆け付けた消防士は、駐車場内を見渡しながら 慎重に火災の痕跡を探していました。

が、全てのフロアを踏査した結果 火災発生の痕跡は認められなかったとのこと。

どうやら「誤報」のようでありました。

非常ベルが鳴った経緯(原因)は この時点では定かでないとのことでありましたが、施設内にあるのが車両(自動車)であり、万一火災がホンモノであれば それは車両火災にも直結することから、いずれにしても予断なく対応しなければなりません。

この日の警報は いわゆる「空振り」だったようですが、たとえ空振りであっても 非常ベルに対応して迅速な出動を行なうことは当然かつ重要なことであり、かかる迅速対応の積み重ねが イザというときに真に役立つことは言うまでもありません。

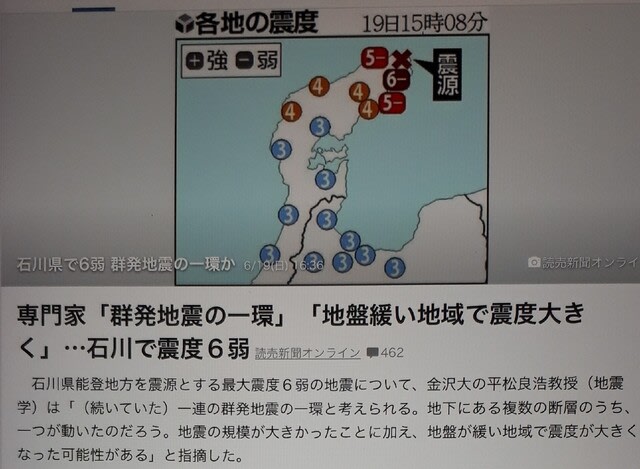

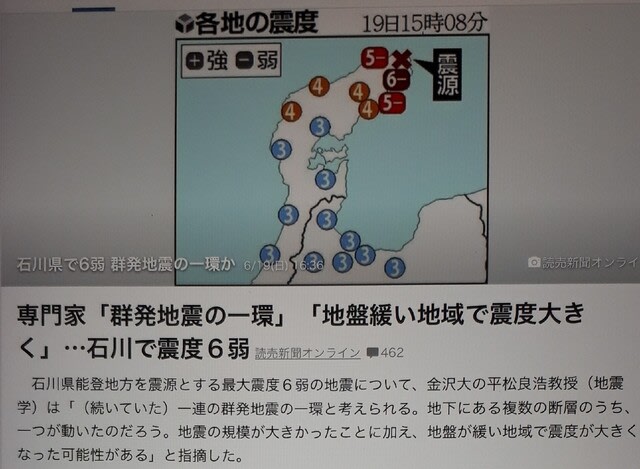

◇すわ 地震!石川県では震度6

午後3時頃、日中の用事を終えて一旦帰宅し クルマを駐車スペースに入れた瞬間、スマホからけたたましい信号音が鳴りました。

ビックリして画面を見ると「緊急地震情報(エリアメール)」で「石川県で地震発生。強い揺れに備えてください」という内容でした。

後の報道によると、午後3時過ぎ 石川県の能登地方でマグニチュード5,4の地震が発生、珠洲(すず)市で震度6弱の激しい揺れを観測したとのことで、長野エリアにおいても震度2程度を観測したそうです。

(私自身は、おそらくクルマの中にいたせいでありましょうか このエリアメールの配信を受けた時点では何の揺れも感じませんでした。みなさんの方はどうだったでしょうか)

さらに後報によると、この地震による津波の発生こそありませんでしたが、内陸部では 塀が倒壊したり、神社の大鳥居(コンクリート製)が倒れるなどの被害が散見されたとのことでした。

〝すわ地震〟の報に触れるたびに、私たちは過去に起きたさまざまな地震被害を呼び起こされるところであり、この日も エリアメールを耳にした瞬間、列島の何処(いずこ)かで何らかの被害が発生していることに思いをいたし、どうか(被害が)最小限で済むことを願わずにおれませんでした(今回の地震では5名のケガ人が発生)。

地震などの自然災害は いつ何どき何処(どこ)で発生するか思いも及ばないところであり、今後もそれぞれの立場でイザというときに備えることが肝要でありましょう。

◇長野市消防(小型ポンプ)操法大会に向けた「結団式」

来る6/26に開催される「長野市消防ポンプ操法大会」に向け、私の住む地域の消防団分団が 大会出場に向けた報告と激励のための「結団式」を行ないました。

式に先立ち、会場前の広場で本番さながらの演技披露が行なわれ 多くの分団のOBや自治会関係者さんらが見守る中、機敏な動きをみせてくれました。

これまでは あまり人気(ひとけ)の無いところでの演技でしたが、今回は大勢の人…それも分団の大先輩らの蒼々(そうそう)たる面々の眼前での〝一発勝負〟の演技でしたが、選手諸君は よく統制され落ち着きの中で俊敏かつメリハリのある そのうえで大きなミスの無い演技を披露してくれ、演技後には大きな拍手を受けていました。

コロナ禍の影響で3年ぶりの開催となる今大会は、やはりコロナ対策のため「無観客試合」を余儀なくされるところですが、この日の良演技を基(もと)に 本番までに更に制度を上げ、当日は持てる力をいかんなく発揮してくれることを期待するばかりです。

奇しくも この日は、消防や災害絡みの事象が重なり、かかるポン操の結団式を通じて 日頃の災害に対する「意識」や「備え」の大切さを再認識したところでありました。

◆長野市コロナ報告

6月19(日)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/19(日) 長野市におけるコロナ感染症の発生(14人/市17986~17999例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/749963.pdf

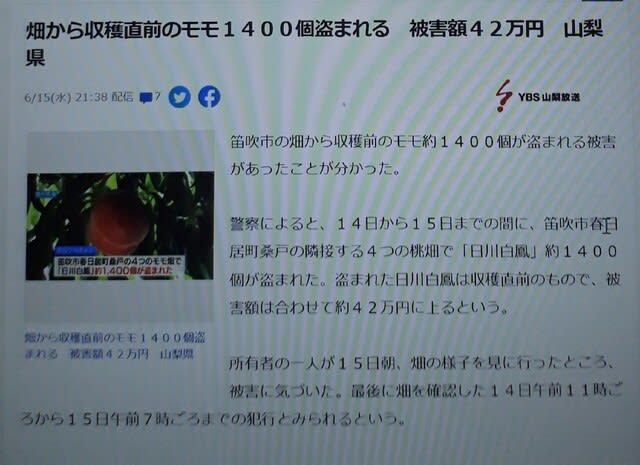

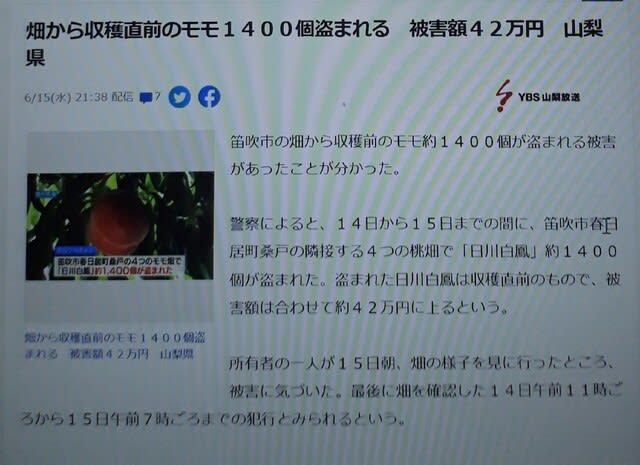

去る15日の朝、山梨県笛吹市の果樹畑で 収穫前の「桃」が大量に失くなっているのに農家が気づき 警察に通報、調べてみると 隣接する4つの畑で合計1,400個もの桃が盗まれたとみられることが分かったことが報じられました。

警察の調べや被害農家さんの話しによると、盗まれたのは 収穫を間近に控えた「日川白鳳」という早生(わせ)品種の桃で、被害は金額にしておよそ42万円分に上(のぼ)るということです。

桃などの果樹は、他に先んじて出荷される早生(わせ)品種は高値をつけることから、犯人(グループ)は このタイミングを狙って犯行に及んだと思われます。

生産者の出荷までの苦労を直前でかすめ取る、許せない犯行です。

この報に触れ、私自身 胸が震えるほどの怒りを禁じ得ませんでした。

果樹などの農産品の盗難被害については、残念ながら年間を通じて聞かれるところであり、私の周囲でも 実際に被害に遭った方を知るところです。

一昨年前には 川中島地区で愚直に桃の生産に勤しむ農家さん(Aさん)が、お盆を控えた8月10日前後、街道沿いにある桃畑から やはり収穫直前の桃を大量に盗まれてしまったのです。

すぐに警察に通報しましたが、然(さ)したる証拠も残っておらず 結局犯人は捕まらずじまい…お盆の中元商戦に載せれば高値をつけることができた 丹精込めた桃たちが、邪(よこしま)な犯人グループによって奪われてしまい、Aさんは「怒りを通り越して、犯人どもが 農家の苦労をかすめ取ることに平気でいられる神経に悲しくなる。」と嘆いておられました。

また、篠ノ井エリアで 人気のブドウ「シャインマスカット」を栽培するBさんの農園では 出荷のピークを迎えようとする時期のある日、土砂降りの雨が降って いわゆる「農休み」として畑に行かなかった日の翌朝、やはり大量のブドウが盗まれているのに気づいたとのこと。

おそらく 雨で農作業が休みになることを見越して、敢えて悪天候の日にブドウ畑に出向き 犯行に及んだものと思われます。

農家さんの裏をかく 狡猾かつ非道な所業(しょぎょう)には、怒りしか覚えません。

他方、農地における盗難被害は 農産品だけに止(とど)まらないことが 併せ報じられています。

関東のある県では、スリランカ人のグループ19人が トラクター55台などの農業機械の窃盗を繰り返したとして逮捕されたとのこと。その被害は 東北から東海にかけ11県で約80件、被害総額は1億3,000万円にも上(のぼ)ったとのことでありました。

これまで 農業というものは、いわば大(おお)らかのうちに営まれてきました。

そりゃそうです。露地の農地には屋根や鍵(かぎ)をかけるワケにもゆかず 24時間オープンな状態に置かれ、更にこれまでは トラクターなどの農機具には鍵を付けっ放しで置いているものも少なからずあったものです。

いわば、全てが性善説のうえに立って営まれていたものです。

それがどうでしょう、今や 地域社会に至っても油断も隙(すき)もない状況となり、前掲のような悲しく情けない事案が多発する時勢となってしまったのであります。

この犯人ども、盗んだ品をどのようにさばいているのでしょう。

農産品うえに 保存期間も限られていることから、早いうちに現金化したいところであろうことから、遠く離れた場所で売るか または組織的犯行の下でバイヤー等に転売するかどうかしているのでありましょうか。

いずれにしても、一年一作 収穫時に今までの苦労や消毒などの投資が報いられるハズの農産品を横から奪う所業は許されるものではなく、厳罰に処せられるべき思い(怒り)を強めるばかりです。

この他にも、例えば 丹精込めて育て、玄関先に飾っていた花が盗まれたりする被害報道などに触れる度に、人の心の荒(すさ)みように悲しみを覚えるばかりであります。

今回の報を受け、私の立場では 近隣エリアにおける同様の犯行が起きないよう、所轄警察に対し 今のうちから警戒態勢を取るべく準備を怠りなくすることを具申すると同時に、無理のない範囲で防犯に努めるよう 各農家さんに促してゆきたいと思うところです。

北海道・知床半島沖で観光船「KAZU Ⅰ(カズワン)」が沈没、乗客と乗務員が代え難い被害を受けた(受けている)沈没事故をめぐり、国土交通省は14日、事業許可の取り消し処分に向けて運航会社「知床遊覧船(北海道斜里町)」から〝言い分〟を聞く聴聞を開催したことが報じられました。

運行会社の社長であるKは欠席し、代わりに代理人が出席して「陳述書」を提出したとのことですが、その(陳述書)の内容や代理人発言について 疑問と非難の声が挙げられています。

社長Kにおいては、さきに行なわれた記者会見では 自分の指示(責任)で出航させた旨の発言があり、真摯に責任を取るつもりでいると思っていましたが、この日の聴聞では (代理人が)「国にも事故の責任がある」と主張したそうです。

聴聞を行なった北海道運輸局によると、陳述書は 社長Kの名で出され、取り消し処分について「知床遊覧船のみに責任があるとするのはおかしい」と不服を述べ、監督官庁である国にも事故の責任があると主張するものだったそうです。

この運営会社ならびに社長Kの態度について、多くの国民(世論)からは「あれだけの事故を起こしておきながら、ロクな謝罪もしないで保身に走るとは何ごとだ!」などと強い非難の声が挙げられています。

私も この「声」には甚(いた)く同感、この 聴聞の際の〝逆ギレ〟とも取れる不遜な態度を耳にしたときには 胸が震えるほどの怒りを覚えたほどでした。

しかしながら、です。

こんな劣悪な運営会社に対しても、当局は事業の許認可を与えているのです。

さらに申せば 事故の際に無線が通じなかったことが問題視されていますが、これについても 当局(北海道運輸局)は「通信手段を携帯電話に変更したい」旨の申請に許認可を出していたとのことで、その(許認可の)判断の甘さが指摘されることは免れません。

そこにつけ込むように「確かにウチは悪いが、そこに許認可を与えた当局(国)も一蓮托生じゃないか」の論理…これは 道義的・心情的には許されるものではありませんが、今後 裁判(起訴された場合)や被害者との補償交渉の際には おそらく反論の材料として行使してくることも予想でき、争議や交渉が〝泥試合〟の様相になることが憂慮されるところです。

無論、こんな〝開き直りの論法〟が通用するとは思いたくもありません。

確かに (運行会社に)許認可は与えたものの、その後のずさんな運行や船舶管理・また 天候が荒れたら引き返す(実際には引き返さなかった)との「条件付き出港」などの あり得ないイイ加減運行の常態化・出航中は事務所に詰めているべき社長Kが不在でいたことなど「許認可さえもらえばこっちのモノ」とばかりの劣悪経営には同情の余地すら無いところです。

残念ながら この運行会社は、船舶の運行許認可を〝錦の御旗〟として高々と掲げ、その後は 自社の運営やりたい放題の所業(しょぎょう)→果ては重大事故の発生と、まさに絵に描くようなずさん運営へと墜(お)ちていったのでした。

いわば「許認可」に守られていたが故(ゆえ)に経営内容が堕落し、あげく重大事故を起こしてしまった今回の事例は いわば最悪の事例といえるところです。が、社会の中には ここまで酷(ひど)い結果を招かないまでも「制度の庇護(ひご)」に甘んじて 良(よ)ろしくない顛末(てんまつ)を辿っている事例が散見されます。

過般、ブレーンのMくん率いる 障がい者を支援するグループ(Gota)が、障がい者の低劣な給与(工賃)や 偏向的な職場環境の改善などについて当局の職員を質(ただ)したところ「そういう事実があったとしても、私たちの立場では 制度上どうすることもできません。」旨の まるで木で鼻をくくったような素気(すげ)ない返答をよこしたのです。

これは、一見的には(職員は)自らの立場を忠実に守っているように思われますが、事態を客観的に見れば (職員は)制度という殻(から)の中に閉じ籠(こ)もることにより、制度によって自分を守ると同時に「制度上だから~」の言葉を〝錦の御旗〟として掲げ、それ以上の努力を拒否していると言わざるを得ないところです。

「KAZU Ⅰ」の運営会社(社長)が、許認可(制度)を翳(かざ)して好き放題に事業を行なったのとは逆のパターン…制度を理由に何もしないことを美徳とした、制度を逆手に取った〝無策の権化(ごんげ)〟とも言える 残念な所業でありました。

社会は多様化の中にあり、これから私たち一人ひとりは「自分だけが守られればイイ」とか「自分さえ良ければイイ」などという 偏重かつ利己的な考えに止(とど)まらず、ときに他者や全体の幸福のために汗をかこうという考えの下(もと) 勇気を持って行動することが大切であると強く思います。

そんな中、今回「KAZU Ⅰ」の運営会社(社長)の為(な)した醜聞行為に触れ、それでも それを許してしまった「制度」の甘さ、さらに他の場面(障がい者支援)で見た 割れそうで割れない「制度」の薄いけど固く割れない殻(から)の様子を見せつけられ、忸怩(じくじ)たる思いを募らせたところであります。

◆長野市コロナ報告

6月16日(木)・17日(金)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/16(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生(19人/市17914~17932例・他に1名が東京都で届出)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/749782.pdf

6/17(金) 長野市におけるコロナ感染症の発生(20人/市17933~17952例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/749932.pdf

ここのところ、気象の〝乱高下〟ともいえる急変ぶりに戸惑うような日々が続いています。

暦の上では6月…季語は「夏」となっており、陽の差す日中は汗ばむほどですが 曇天や雨天の際には季節が逆戻り、上着を羽織らければ鳥肌が立ってしまう日もあります。

何より顕著なのが 朝晩の極端な気候でしょう。

日中は暑くなっても 日が暮れれば寒くなり、晴れた朝には放射冷却も手伝って 身震いするほどの朝を迎えることもあります。

また 陽気のイイ夜も、 だからといって剥(む)き出しで寝てしまって 朝方になって寒さで目が覚めることも間々あります。

このように 寒い→暑い→寒い の周期が短いサイクルで巡ってくる日々、身体がついてゆけないと思うのは 私だけではありません。

私の周囲にも この頃の極端な陽気のせいで、身体に不調を訴える人が複数おられます。

(前掲のとおり)朝の急な冷え込みのせいで風邪を引きかけたり、朝 寝室からトイレに行く際に急に胸の痛みを覚え、あわやヒートショックになりかけたり、雨が降りそうな陽気になると 昔の古傷が痛み出したり…

そんな中 ある妙齢の女性(Aさん)が、気候が急変した際 曰(いわ)く「言葉にできないような不調」を訴えられており、同情に堪えないところでした。

その方がおっしゃるには「天候が急に悪くなると、それに合わせるように 偏頭痛や片頭痛・肩凝(こ)り また倦怠感にも見舞われ、何とも往生しているの。」とのこと。

最近では、天候が崩れ始めると それを予兆したように(身体)の不調が始まるようになるとのこと、Aさんは「もう慣れたわ」と 半ば諦(あきら)め顔でおられました。

この 気候変化に伴う体調不良は、Aさんだけでなく 多くの方々が同様の症状を訴えておられることから、これを照会してみると どうやらそれは「気圧の変化」に関係があり、それは「天気病(気象病)」として知られているそうです。

季節の変わり目や気候の急変時には、主に寒暖差により「気圧の変化」が起こり それが身体の器官に影響を及ぼしていま気候変化に伴い 気圧が上がったり下がったりすると、耳の奥(内耳)が気圧の変化を感じ取り、さらにそれに自律神経が反応し 交感神経を刺激することでさまざまなストレス反応を引き起こすそうです。

これは「自律神経気象病内耳ストレス」といわれ、Aさんみたく「言葉にできない不調」を起こすとのことです。

気圧変化によって自律神経のうち交感神経が刺激されますが、この交感神経は 慢性痛を増強させる効果があり、これが〝古傷〟の痛みの再来にもつながっているとのことです。

この「天気病」の原因は (前掲のとおり)自律神経の乱れからくるものですが、この自律神経の乱れは 気象変化の急変と併せて、現代人の生活様態にも影響があるようです。

人間の身体は 暑い・寒いなど外部環境の変化によるストレスにある程度耐えられるようになっており、そのバランスを司(つかさど)るのが自律神経です。

その自律神経を正常に作用させるには、暑い場所なら汗をかくなど 自然の成り行きに(身体を)合わせることが肝要です。

しかし、空調が完備された環境で暮らしていたり 夜更かしで睡眠のリズムが乱れたりしていると、自律神経が正常でなくなってしまい、その結果 気象の変化についていけない身体となってしまっているようなのです。

いずれにしても、この頃の気候の急変は 私たちの生活ペースをはるかに凌駕(りょうが)し、思わぬ体調不良を招いている現状には憂慮に堪えないところです。

やや話しは飛躍しますが、ここのところ 新聞の「おくやみ欄」の掲載数が、こんな温暖な時期なのに存外に多くあり これもやはり季節の変わり目のせいか…と思わされるところです。

マ、この「天気病」が 直ちに生命の安否に関わることはないとは思いますが、この時期の陽気が人の健康に影響を及ぼしていることは間違いないことから、ここは改めて互いに気をつけてゆきたい、(私も含めて)体調管理や 気候の変化に対応できる身体づくりなどに努めてゆくべきと思いを新たにいたしたところです。

◆長野市コロナ報告

6月15日(水)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/15(水) 長野市におけるコロナ感染症の発生(18人/市17896~17913例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/749694.pdf

早朝、消防団による「(小型)ポンプ操法大会」の練習(訓練)が行なわれています。

私の住む地域においては「川中島古戦場史跡公園(八幡原)」の駐車場で 団員が一丸となって研鑽を重ねています。

「ポンプ操法大会」とは、有事(火災)に備え 消防団に配備してある消防ポンプの操法を競う大会です。

同大会には「ポンプ車操法の部」と「小型ポンプ操法」の部があり、いずれも防火水槽から吸水した水を「火点」と呼ばれる的(まと)に当てるための動作を競うものです。大会では 隊員の動きの機敏さや速さだけではなく、機器の正確な操作が勝負の分かれ目となります(減点法で採点)。

大会の目的としては、各消防団(分団)が切磋琢磨を重ねて上位大会の出場をめざすと同時に、大会出場(競技)にあたり 上位入賞をめざして厳しい訓練を重ねることで、その中(操法訓練)で培われたポンプ操作の技術や ホース結合確認などの安全確認・確実作業の会得(えとく)が、実際の災害で役立つことを期しているのです。

このポンプ操法大会、現下の〝コロナ禍〟の影響を受け 過去2回の大会が中止を余儀なくされており、今年は実に3年ぶりの再開となっています。

それだけに 各分団は否応なく力(ちから)が入るところですが、引き続くコロナ禍の影響や 昨今の消防団活動に伴う団員はじめ関係者の負担軽減を慮(おもんばか)り、大会に向けた練習も週3回に止(とど)めるよう厳しい通達が出されているとのこと、いわば出場する各分団は 制約の中で結果を出すべく奮闘努力を重ねているのです。

午前5時前から集合した分団員は、大会に向け実力を如何(いかん)なく発揮できるよう 早朝から全力を尽くしています。

本番を想定して 指揮者の「操法、開始!」の号令と同時に機敏な動きをみせてくれます。

各選手は それぞれの職分に則(のっと)り、機敏に行動します。

操法の見せ場でもあり重要な技量は、ホースの投てき。いかに直線の軌道で消防ポンプと火点とを結ぶことができるか、力(ちから)だけでない バランス感覚も求められます。

ホース投てき後は火点にまっしぐら!

コーチ役の団員も追走します。

その後 直ちに送水がされ、号令後 数十秒のうちに正確な放水作業となっていました。

一見的には正確無比に行われているように思える操法ですが、改善点は枚挙に暇(いとま)が無いようです。

通し訓練(演技)の後には、かつて出場経験のある先輩団員からチェック・指導が入ります。

大会の上位入賞…イヤ それ以上に、安全確実な操法=イザというときに事故なく初期消火活動を行なうこと を果たしてほしいとの願い(思い)を込め、いわば〝愛のムチ〟を当ててくれているのでした。

このように、ポンプ操法大会は 選手だけでは為(な)し得るものではありません。

練習に際しては ほぼ全ての団員が早朝から出張(でば)り、まさに「縁の下の力持ち」の役割を担ってくれています。

路面にできた水溜まりを直ちに除去する団員。

幾度となく繰り返されるホース投てきの度には 傍(かたわ)らに控える団員が直ちにホースを回収、再び巻いては次なる訓練に備えます。

で、この ホース巻き取りは、一見 単純に思えるものですが、その実(じつ)は成績の成否を分ける大切な作業なのです。

ホースの巻きが弱かったり 曲がって巻き取られたりすれば、選手が(ホースを)投げた瞬間に バラけたり真っ直ぐゆかなかったりと、トラブルの要因となってしまいます。

そのことをヨク知る団員諸君は、互いに掛け声をかけ合いながら 慎重にホース巻き取りに臨んでいました。

上位大会に向けた第一関門である「長野市大会」は 来たる6月22日、コロナ対策を踏まえ「無観客」で行なわれるとのこと。

いずれにしても、出場する分団におかれては 持てる力を如何(いかん)なく発揮していただくと同時に、前掲のとおり この厳しい訓練が、実際の災害(火災)の際に真に役立つものになるよう 名実共に体得してもらいたいと期待を寄せるところであります。

◆長野市コロナ報告

6月14日(火)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

6/14(火) 長野市におけるコロナ感染症の発生(32人/市17864~17895例・他に4名が東京都で届出)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/749561.pdf