ムラの識者(Iさん)との懇談の中で、地域の農産品の〝流出〟について話しが及びました。

二人は 共に川中島町に住んでおり、その 川中島の名産といえば 誰もが知る「川中島白桃」です。

ところが、この「川中島白桃」は 今や〝全国区〟になってしまっています。

桃を販売する広告を見れば、川中島から遠く離れた地域名の下(もと)に「川中島白桃」が堂々と掲載されています。

(福島県産の「川中島白桃」)

(山形県産の「川中島白桃」)

なぜ こんな状況に至ってしまったのでしょう。

Iさん曰く「これは 他でもない〝種苗の流出〟であり、そして その(流出の)責任の一端は、当時の農協と 他の生産者にもあったんだ。」とのことでありました。

遡(さかのぼ)ること昭和30年代、川中島町四ツ屋で営農されていた池田正元さんが 自身の農園で桃の品種改良を進める過程で見出し、その後 昭和36年に「池田1号」として出荷が始まったのが「川中島白桃」のルーツとされています。

そのうえで 件(くだん)の池田さんは、この桃(池田1号)について その品質の秀逸さから「地域を代表する農産品になり得る」として、当時の農協に対し「川中島白桃(かわなかじまはくとう)」として種苗を維持管理して全国へ売り出すよう提案したそうです。

ところが それに対し当時の農協は「個人が育成した苗(桃)を公的に認めることはできない」旨の〝却下返答〟をしたことから、池田さんは 川中島白桃を川中島ブランドとして確立することを断念し、広く(川中島白桃の)種苗を世に広めることとしたことから、以後 日本中に「川中島白桃」が、川中島白桃の名の下に育成・販売されることとなってしまったのだそうです。

当時を回顧する中で、当時 池田さんと共に営農していたIさんの親父さんは「農協がダメなら、われわれ周辺の農家が池田さんを助け 川中島白桃を川中島の財産として守るべきだった。」と悔やんでおられたとのこと。

何でも 当時は「池田1号」がここまで秀逸で、その後 全国を席巻するまでに至るとは予想できず、池田さん(川中島白桃)を積極的に守り抜く機運が醸成できていなかったそうで、その後の(川中島白桃の)評価の高さを知れば知るほど 当時の農協ならびに地域全体の対応に足りない面があったと言わざるを得なかったとのことでありました。

もし「池田1号」を「川中島白桃」として 地元(川中島)がブランドとして守る体制が構築されたならば、今の日本の桃生産の構図そのものが大きく違ったものになっていたかもしれません。

それだけ「種苗(しゅびょう)を守る」ということは 大変かつ難儀かつ曖昧(あいまい)なものなのでしょう。

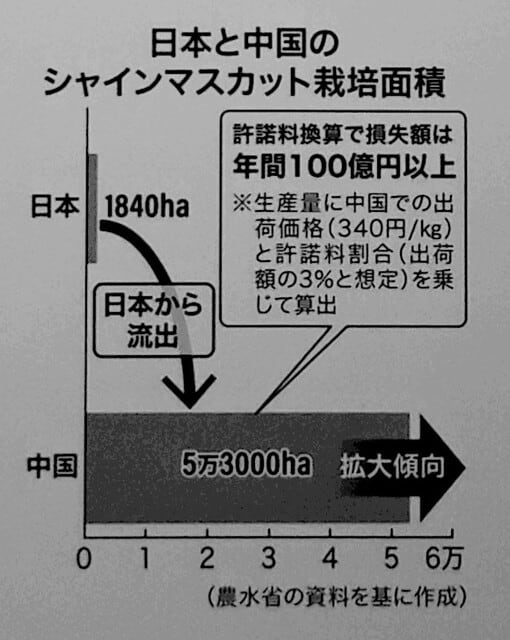

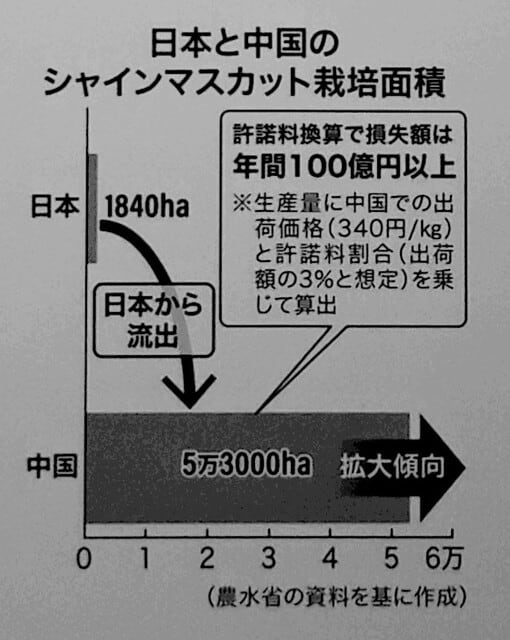

そんな中、さきに農林水産省が 葡萄(ブドウ)の銘品「シャインマスカット」の種苗が中国へ無断流出したことによって、品種育成者が得られるはずの許諾料換算で 少なくとも年間100億円の損失が発生しているとの試算をまとめたことが報じられました。

これは、中国の生産者が 種苗を正規に購入したうえで現地で栽培し仮定して試算したもので、そのうえで農水省は、こうした品種流出による経済損失の防止へ品種の育成者権を管理・保護する専門機関の設立を検討しているとのこと。

「シャインマスカット」は、昨年4月の種苗法改正により 農作物の新品種に海外への持ち出し制限を付けられるようになる前に無断で海外に流出し、今や中国では 日本の栽培面積の約29倍に相当する5万㌶以上を栽培するようになっているそうです。

かかる〝種苗の海外流出〟については、ブドウ以外でも イチゴやサクランボなど、日本国内で広く親しまれ ときに高値で取引されるモノ(農産品)が狙い撃ちにされ、海外市場で暴利の素(もと)となっている実態が伝えられており 由々しき事態と申せます。

この事態を救(きゅう)するため、関係法令(種苗法)を改正するなどして 種苗の横流しを厳しく規制することとなっていますが、その種苗法自体に自家増殖の制限など課題が多いこともあり 今後の推移が注目されるところでもあります。

いずれにしても、Iさんとの懇談に端を発した〝種苗の流出問題〟は、いわば「食の安全保障」として ひいては私たちの食生活をも守る(守らない)案件として、今後も注視してゆくべきことで一致したところです。

◆長野市コロナ報告

5月31日(火)・6月1日(水)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/31(火) 長野市におけるコロナ感染症の発生(72/市17391~17462例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748563.pdf

6/1(水) 長野市におけるコロナ感染症の発生(44/市17463~17506例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748621.pdf

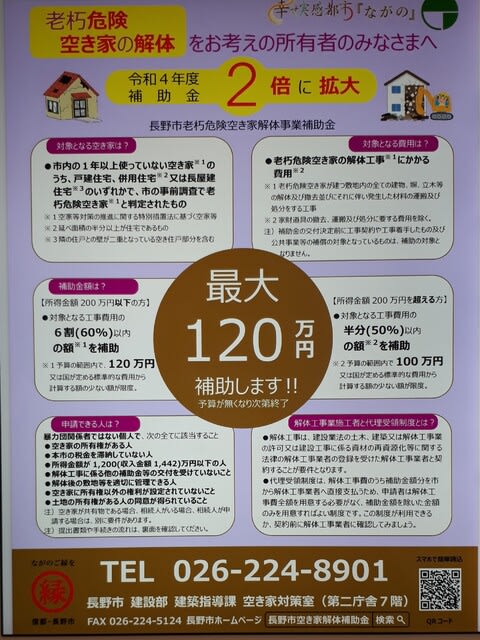

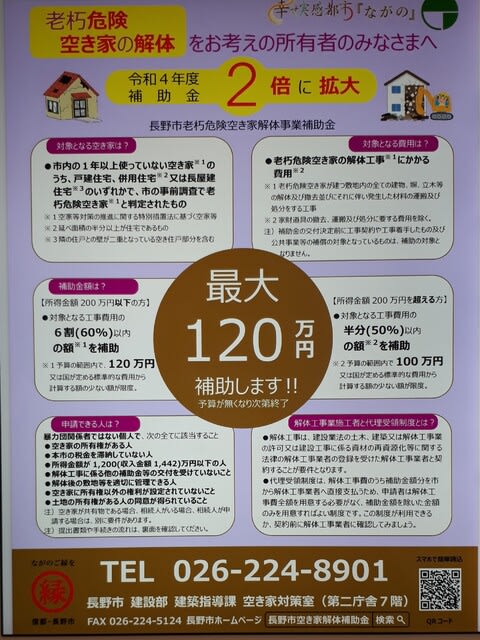

既にローカル紙などで報告(報道)されていますが、長野市が「空き家の除去(解体)」について 思い切った補助制度を打ち出しており、そのことについて(空き家所有など)該当する市民の方々から反響(問い合わせ等)が急増しているとのことです。

これまで 50万円程度であった解体に対する補助金を、一気に 最大120万円まで引き上げ、管理不全の空き家の減少に向け取り組みを加速し、それに 関係する市民の好反応が寄せられています。

長野市の 空き家問題に向き合う所管課(建設部建築指導課空き家対策室)は、これまでも空き家問題に対し さまざまな施策を講じてきておりますが、今年度から始まった〝解体補助金倍増事業〟は、公費の投入という面では課題がありながらも 将来に向けた市(市民)の生活環境維持という面では避けて通れないところであることから、私の立場でも これを評価しつつ、早期のうちに 空き家が「特定空き家(危険空き家)」とならないよう措置すると同時に、これら(空き家)の 相続を基本とする継続的活用や、他の利活用等について思考すべきと思ったところです。

長野市の〝空き家事情〟は、全国傾向に洩(も)れず 深刻なものになりつつあります。

過去5年ごとの調査によると 平成30年度時点で、住宅総数が約18万戸 そのうち空き家が2万7千750戸あり、全体の15,5%を占めるに至っています。

この空き家数は 全国1261市町村の中で53位に位置し、比較的(空き家数が)多いと言わざるを得ません。

これらを分析(細分)すると、やはり合併後の中山間地域の物件(空き家)の比率が多いことが挙げられるところですが、いずれにしても 長野市域内には数多(あまた)の空き家が現存していることを再認識させられるところです。

この(空き家の)中で注意しなければならないのが「特定空き家(危険空き家)」です。

家というものは不思議なもので 人が住まなくなった時点から劣化が始まり、それが時間経過と共に朽(く)ちてしまい やがて倒壊の危険性を孕(はら)む物件と化してしまいます。

(写真は資料)

そうなってしまえば、通行人など 他者に被害を与えるようになる前に、解体によって除去することが求められるところですが、それ(解体)に要する費用もバカにならないことから 所有者や関係者も、なかなか腰を上げることができないでいるのが現状でありました。

その窮状に手を差し伸べることとなったのが、今年度から始まった「解体費用補助金拡大事業」です。

申請後に 市が「老朽危険空き家」と認定した物件の解体に際し、費用の1/2以内で最大100万円を補助(低所得者は最大120万円)を補助します。

このこと(補助金拡大)により、ご自身では「何とかしなきゃ…」と思っていながらも(解体に)踏み切れなかった関係の市民の方も、この際とばかりに決断する大きな原資となることでしょう。

[参考]老朽危険空き家の解体工事補助金について(令和4年度補助額拡大)/長野市HP

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/site/sinseikaihatu/407503.html

他方、私の暮らす川中島エリアを初め 市域のあちこちでは、新規の住宅着工が続々と行なわれている物件を多数に亘り目にする実態もあります。

このことについては、市域内に新たな世帯が生まれること→定住人口の増加 という点では喜ぶべきところでありますが、一方で 前掲の空き家の発生問題アリ…この 一見相反(あいはん)するかに思える事象について、核家族化等 将来に向けた社会構成(構造)の視点で 総合的に考察してゆくべきと認識させられるところです。

長野市だけでは無い「空き家問題」今回の補助金増額施策を新たなキッカケとし、改めて考えてゆくべきことを思ったところです。

◆長野市コロナ報告

5月29日(日)・30日(月)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/29(日) 長野市におけるコロナ感染症の発生(76/市17296~17371例・他に1人が大阪府で届出)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748401.pdf

5/30(月) 長野市におけるコロナ感染症の発生(19人/市17372~17390例・他に1人が東京都で届出)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748478.pdf

市議会・改革ネットの代表を務めていた松木茂盛議員が5月24日、公職選挙法の規定にある寄附禁止違反の被疑者として家宅捜査を受け、任意の取り調べ...

長野市の事業に「市民の声」が反映されました。

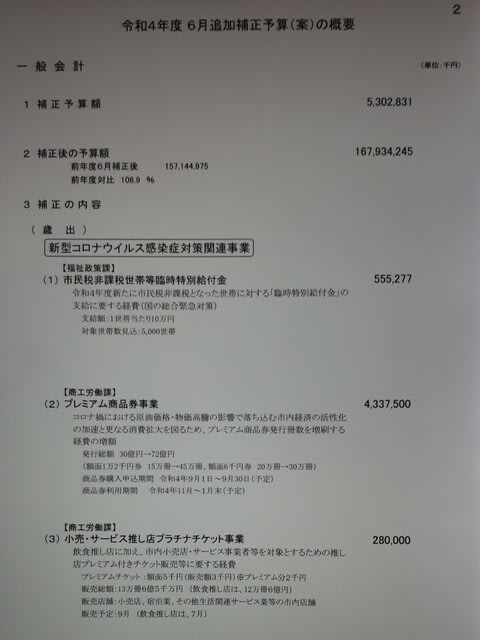

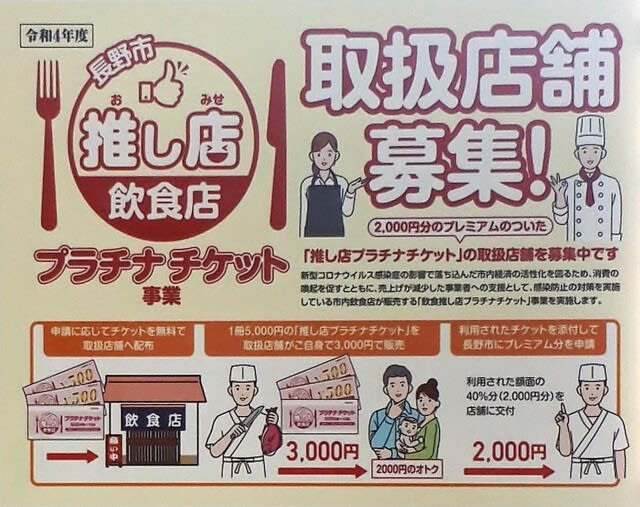

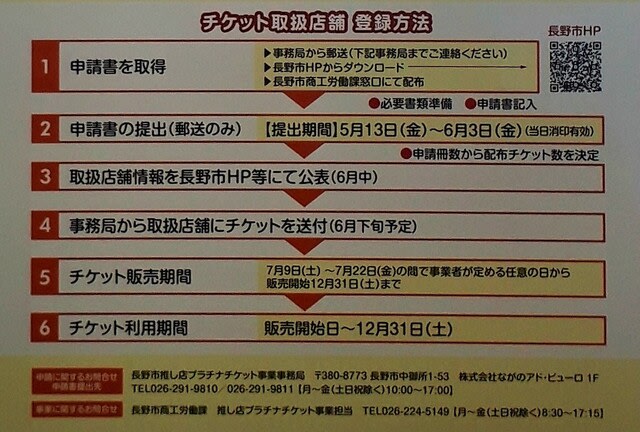

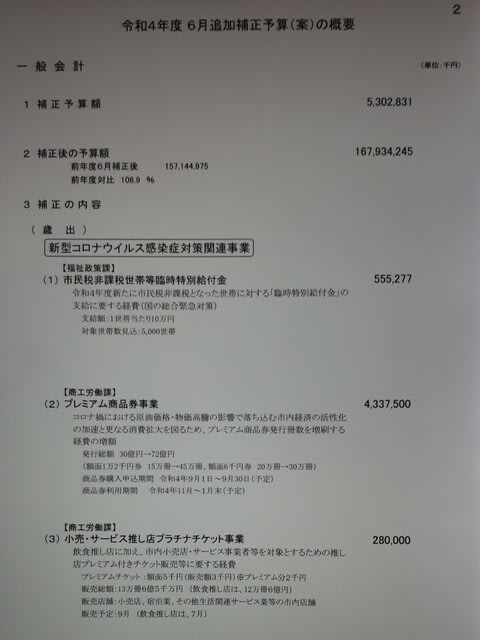

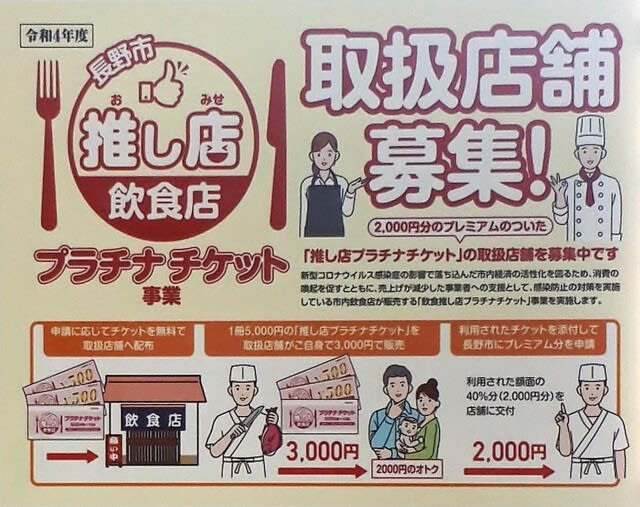

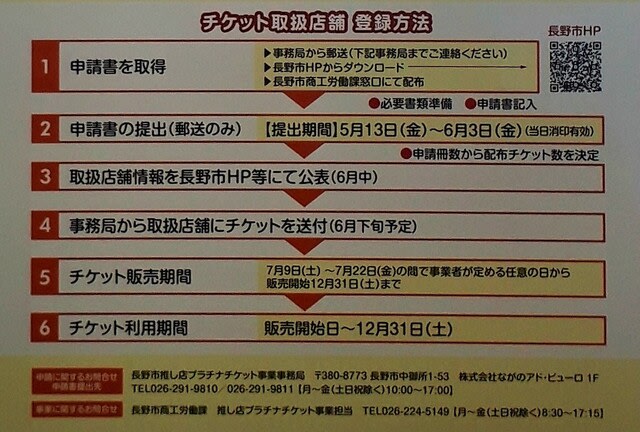

『長野市令和4年推し店プラチナチケット事業』に、販売業・サービス業の分野も加える(対象にする)ことが(市/商工労働部から)報告されたのです。

未だ収束をみない新型コロナウィルス禍。その影響で落ち込んだ市内経済の早期回復を図るため、長野市においては これまで2度に亘って「推し店プラチナチケット事業」を展開、そして 今年度においても「令和4年度版」として実施することが表明されています。

ところが…です。

さきに発表された「令和4年度推し店プラチナチケット事業」は、その対象が〝飲食店のみ〟になっており、この裁定に対し 他の業種の関係者から落胆と異論の声が寄せられていたのです。

そりゃそうです。

過去2回に亘る「推し店プラチナチケット事業」は、飲食業のみならず 小売り・サービス業もその対象に据えており、市内のほぼ全ての(人と接する)事業へ支援の手を差し伸べていました。

ところが、今年度の推し店プラチナチケット事業については、それまで支援の対象であった 小売り・サービス業を外(はず)し、飲食業だけを対象としたころから、いわゆる〝外された業種〟の方々から不満の声が上がり そして、それ(不満)は無理からぬことと思います。

私自身 この〝令和4年度版〟を聞いた瞬間に、前掲の〝違和感〟を強く感じたものでした。

いわゆる〝コロナ禍〟による悪影響は、これまで多方面の事業(者)に対し及ぼされてきました。「感染」という 直接的なリスクは 主に〝飲食の場〟で発生することから、コロナ禍における支援の第一義は「飲食関係へ」となるのは理に叶(かな)っています。

しかしながら 他方、コロナ禍の悪影響は 飲食以外の事業にも確実に及ぼされています。

コロナ禍に伴う 自粛ムードの蔓延による外出抑制によって、小売業やサービス業も売り上げが激減…あたかもボクシングのボディーブローのようにダメージを受け、(小売・サービス業の)経営をも圧迫してきたのでした。

そのことを踏まえての「推し店プラチナチケット事業」ではなかったか。

今回の裁定(小売り・サービス業外し)に対し、私の元(もと)にも 多くの異論と疑問の声が寄せられ、私も全く同感であったことから、25日には所管課(商工労働課)に電話を入れ〝小売り・サービス業外し〟に疑問を呈すると同時に「令和4年度版」においても 事業の対象に「小売り・サービス業」を加えるよう 強い調子で具申したところです。

私の剣幕(けんまく)に対し、市の担当者は「課内で検討します…。」との返答でありました。

その後、朗報が。

27日に行なわれた政策説明会で、6月議会補正予算案の資料の中に 既に市民発表されている 飲食業推し店プラチナチケット事業に加え「小売り・サービス推し店プラチナチケット事業」の予算(案)が新たに計上されていたのです。

それによると「小売り・サービス推し店プラチナチケット事業」には、既に市民発表されている「飲食業推し店プラチナチケット事業」と同じく 販売額3,000円のチケットに2,000円のプレミア分が付与され、13万冊の発行が予定されています。

但し 販売時期については〝後追い事業〟のため、飲食推し店に遅れること2ヶ月の「9月販売開始」を予定しているとのことです。

で…これは後日談ですが、市(商工労働課)においては このこと(小売り・サービス業の追加)について、早いうちに検討していたとのことです。

そこにかけられた私(市民)の声なども イイ意味での追い風となり、今回の好判断につながったようであります。

いずれにしても、政治(行政)は「結果責任」であります。

今回の6月補正予算案の〝推し店事業〟に「小売り・サービス業」を加えたことは、コロナ禍に喘ぐ多くの事業者に光を当てることとなり、今後 この事業が三度(みたび)活用され、事業者の方々も市民の方々も 共にWin- Winの成果(結果)を享受してくださることを願って止みません。

私としては、今後も 議案や事業等について、あくまで俯瞰(ふかん)で見守り 検証し、機を見て適切に具申してまいりたいと思うところです。

◆長野市コロナ報告

5月27日(金)・28日(土)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/27(金) 長野市におけるコロナ感染症の発生(74/市17162~17235例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748338.pdf

5/28(土) 長野市におけるコロナ感染症の発生(60人/市17236~17236例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/748388.pdf

多くのみなさんも 報道等でご承知のとおり、所属会派の代表を務める現職の長野市議会議員が 有権者に商品券などを配った(贈った)との公職選挙法違反の疑いで、警察の捜査(任意)を受けていることが報じられています。

まさに青天の霹靂(へきれき)、驚きに堪えないところです。

現在は警察の捜査中であることから コメントは差し控えるところでありますが、残念至極に尽きません。

かくいう私も かつて道路交通法違反で議員辞職した経過があり、その際の反省と自責と贖罪の念は図り知れないものがありましたが、今回の件についても 同じく議会に身を置く者の一人として、市民の方々に市政への不信を抱かせることになってしまったことを強く遺憾に思うと同時に、私も含めて 全ての関係者が改めて襟を正すべきとしか、今は言うことができません。

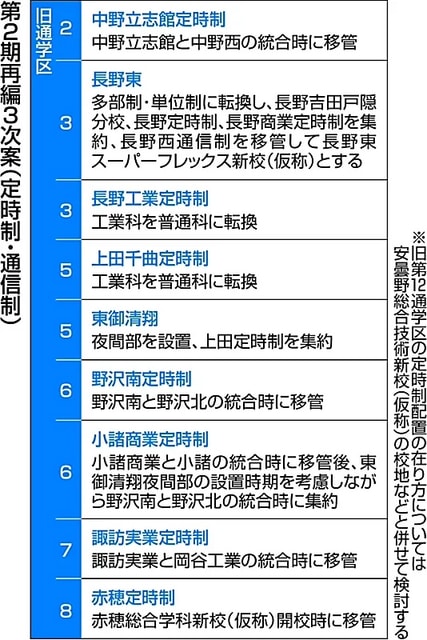

◇長野県立高校再編案で、長野東高校が「スーパーフレックス新校/北信初の多部制・単位制校」の案が提示される

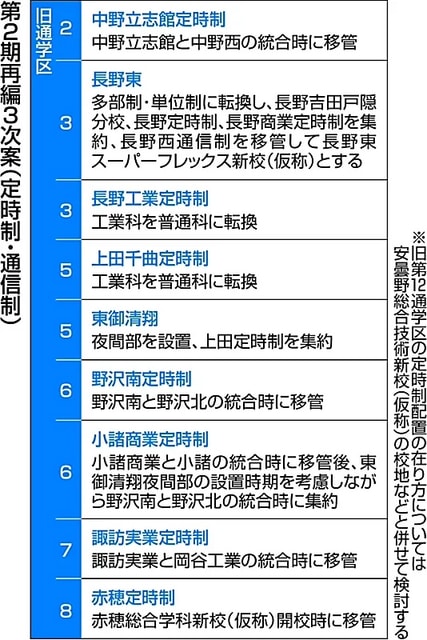

長野県教育委員会が、24日に決めた 県立高校第2期再編の最終3次案で、定時制・通信制の再編整備計画を公表したことが報じられました。

普通科の長野東高を多部制・単位制に転換し、長野吉田戸隠分校・長野高定時制・長野商業高定時制を集約、長野西高通信制を移管した「長野東スーパーフレックス新校(仮称)」を設けるとのことです。

(長野県長野東高校)

北信地域には、東北中南信の現行通学区で唯一「多部制・単位制高校」がありませんが、この「長野東スーパーフレックス新校」の設置が実現すれば、北信初であり これで全ての通学区に多部制・単位制が揃うことになります。

(県立高校第2期再編の最終3次案)一覧表

かくいう私は、長野東高校の第5期の卒業生で 東高は私の母校であります。

少子化に伴う人口減少社会の伸張により 児童生徒の学びの場に余剰傾向が進む中、高等学校においても 今のうちに(高校の)再編を図ってゆくべきことは焦眉の課題となっていることを承知しています。

そんな中、わが母校の将来像は一体どうなるのか…このことは非常に気になっていたところでありますが、今回の案で 北信地域で初の「多部制・単位制高校=長野東スーパーフレックス新校」に生まれ変わる(であろう)ことは、むしろ前向きに捉えるべきであろうと思いをいたすところです。

聞けば、その理由の一つに 女子駅伝の活躍が加味されているそうな。

再編議論の中で、長野東高については「同校は 進学実績と共に(全国高校駅伝で好成績を残すなど)部活動も盛んであることから、多部制・単位制の導入により さらに(生徒の)生活・学習スタイルに合わせた学びの多様化や、例えばスポーツを中心に取り組みたい生徒の入学が期待される」と評価を交えた意見が出されたことが特筆されており、OBの一員として喜ばしく思ったところです。

いずれにしても 少子高齢・人口減少化の中にあっても、わが母校が存在感を示し 将来有為な若者の「新たな学びの場」として持続的に維持発展してくれることを願うばかりであります。

季節の移ろいは早く、今年も5月の終盤に至っています。

カレンダーが進むに合わせて 日中の気温も上昇傾向となり、先日 通りかかった中御所の大型寒暖計も、ついに25℃を示していました。

長野エリアも いよいよ夏日の到来であります。

今年の夏は どれほど暑くなるのでしょうか。

過日「世界的な小麦不足」の記事でも触れましたが、地球上では現在 インドが猛烈な暑さに見舞われており、その影響等で どうやら今年の夏も相当に暑くなりそうな気配であります。

そのような状況下(予想下)で、私たちは 予め暑さに備え、実際に猛暑が到来したときにも それ(猛暑)を迎え撃つことができる身体づくりを進めておくべきことが、関係者の間で盛んにアドバウスされています。

その〝備(そな)え〟のことを「暑熱順化(しょねつじゅんか)」と称するそうです。

「暑熱順化」とは 読んで字の如く、暑くなって身体が熱をもつことに順応できるよう 身体を暑さに慣れさせる(順化させる)ことを言い、身体が過剰な熱をもって熱中症にならないよう(無理のない範囲で)暑さに慣れさせる必要性を説いたものです。

暑熱順化のポイントは「上手に汗をかく身体をつくること」だそうです。

人の身体について、冬から春を経て暑い時期に向かうも 部屋に籠(こ)もったり運動をしないままに経過すると、実際に陽気が暑くなっても〝汗をかけない身体〟ができあがってしまい、結果 暑くなっても身体の中に熱が留(とど)まることから それが高じて熱中症になってしまうとのこと。

それに比して、気温の上昇に伴い 汗をかける身体をつくっておけば、かいた汗が蒸発するときに体から気化熱を奪って体温の上昇を防ぎ もって熱中症になりにくく過ごせるというのです。

そのために 私たちは、今のうちに「汗をかく習慣」をつくっておくことが肝要だそうです。

それは 適度な運動もヨシ・入浴やサウナなどにより発汗もOKだそうです。

例えば、ウォーキングやエアロビクス・体操などの有酸素運動を 汗ばむ程度の強さ(量)で20〜30分ほど行なったり、入浴 それも熱い湯にサッと入るのではなく、37〜38℃のぬるめのお湯に 汗をかくまで10〜20分ほど浸かって暑熱順化するのも有効とのこと。

また 汗の原資ともなる「水分」についても疎(おろそ)かにはできません。

人は食事から摂る水分以外に 1日に約2㍑の水分が必要です。このこと(水分摂取)についても、夏本番に向け 意識して水分を摂る習慣をつけることも熱中症予防につながるそうです。

また 食生活においても、ミネラルやマグネシウム成分が多い食品を積極的に摂ることを心がけるべきだとも言われています。

具体的には、ひじきなどの海藻類・シシャモや丸干しイワシなどの魚介類・ほうれん草などの緑黄色野菜、それに豆腐や納豆などの大豆製品・さらに牛乳やヨーグルトなど乳製品・アーモンドなどの果実類の接種がお勧めだそうです。

いずれにしても、それまで暑さに慣れず 発汗しないままでいた身体を、暑くなったからといって急に変えるワケにもゆかないことから、今の時期に汗をかける体づくりをして 今年の猛暑を迎え撃つ準備を始めたいところです。

◆長野市コロナ報告

5月25日(水)・26日(木)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/25(水) 長野市におけるコロナ感染症の発生(80人/市16995~17074例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/747965.pdf

5/26(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生(87人/市17075~17161例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/747778.pdf

長野市が行なう「推し店プラチナチケット事業」が、今年度も実施されることとなりました。

が…その事業の内容を見て、何とも〝物足りなさ感〟がいたしたところです。

未だ収束をみない新型コロナウィルス禍、その影響で落ち込んだ市内経済の早期回復を図るため、長野市においては これまで2度に亘って「推し店プラチナチケット事業」を展開してきました。

その事業効果はてきめん。多くの市民(消費者)が、自らが〝推す〟店からチケットを購入し、お得感を享受すると同時に 各店の売上に大きく貢献されてきました。

そのうえでの 令和4年度推し店プラチナチケット事業。

今回もまた、多くの消費者の方々にチケットをご購入いただき 活発な消費行動を興(おこ)してくださることに大きく期待を寄せるところです。

ただ…で あります。

今回の推し店事業、タイトルをヨク見ると「長野市飲食推し店プラチナチケット事業」となっています。

そうなのです。今回の推し店事業は、飲食店利用(者)のみを対象としているのです。

このことについては、未だにコロナ禍の影響を受けているのが とりわけ飲食店が多い、というのが 飲食に的(まと)を絞った理由であると思われるところですが、このこと(飲食のみ)に対して 飲食業以外の業種の方々(経営者)から「非常に残念だ…」との声が寄せられています。

と いうのも、コロナ禍に喘(あえ)ぐ(=支援を必要とする)のは 何も飲食業だけでは無いのです。

いわゆる「店」の概念は、飲食・小売り・サービスの 大きく3つに分類され、今回の事業は 飲食に限定したうえで実施されるものです。

これに対し、物販などの小売り業・理美容などのサービス業の方々から「残念…」の声が寄せられています。

さらに 今回の推し店事業で上手(うま)くないのが、過去2回の事業は全ての業種が対象だったのに 今回は飲食のみ…と いうことは、小売り・サービス業(の事業者)は 今回は〝切り捨てられた〟との思いにさせられ、何ともいえない「不公平感」を感じ取っておられるのです。

このことについて、私の立場でも所管課(商工労働課)に異論(抗議)の声を届けました。

この事業そのものは高く評価するものの、飲食以外も支援すべきこと・今まで対象になっていたのに今回は外(はず)すのは 不公平感が否めないことなどを伝え、次々回に実施する際には 再び全ての事業を対象にするよう具申したところです。

私の意見に対し、所管課の職員は「ご意見を重く受け止め、課内で検討します。」とのこと。

どれほど響くかは分かりませんが いずれにしても〝不公平感〟の解消には努めるべきでありましょう。

[参考]長野市飲食推し店プラチナチケット事業(市HP)

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/site/covid19-joho/708416.html

各店は、その業種に拘わらず 充分なコロナ対策を講じながら日々の営業に勤(いそ)しんでおられます。

その不断の努力に対し あまねく支援してゆくことは、行政の責務とも申せます。

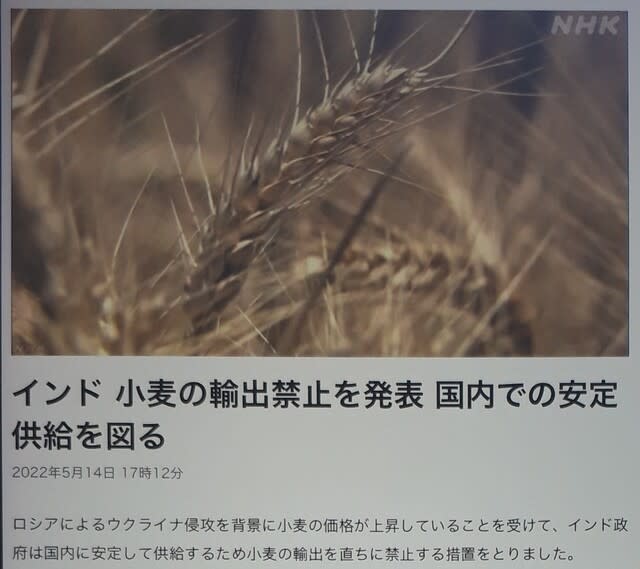

さきのニュース報道で、世界有数の小麦生産大国である「インド」が 小麦輸出の一時停止を決めたことが報じられました。

それによると インド政府は14日、「インド国内の食料価格を抑制し、国の食料安全保障を強める措置に努める」との声明を出し、当面の間 自国内(インド)で生産される小麦を海外に輸出しないことを決定したそうなのです。

このことが、ロシアのウクライナ侵攻等によって最高値圏で推移している小麦の国際価格へ更なる影響を与えることになるのではと懸念されるとのことです。

そして更に このこと(小麦不足→値上げ)が、私たち庶民の味にも大きな影響を与えることが懸念されることが 併せ報じられています。

今回の インドの小麦輸出禁止措置の要因は、同国の異常気象(高温状態)にあるとのことです。

今年の3月中旬以降「熱波」がインド全土を襲い、同国内のジャイプールとアーメダバード地域では 地表の表面温度が47℃に達し、またアーメダバード地域では最高温度の約65℃を記録したとのことです。

この インドの高温状態は インドの小麦生産にも大きな影響を与えています。

地熱が上がり いわば干ばつ状態に陥ったインド国内の小麦畑は、育成不良などにより大幅な収穫量の減少を招くこととなりました。このことから 今までのように(小麦を)海外に輸出していたのでは、肝心の国内流通に悪影響を与えかねないことから 今回の輸出禁止に舵を切らざるを得なかったようです。

インドの小麦生産量は 世界第2位。その 世界ランク2位のインドが小麦輸出の門を(たとえ一時的にせよ)閉ざすことは、世界の〝小麦事情〟に少なからず悪影響を与えることは必至でしょう。

この報より以前、先月の時点では インドはロシア侵攻後に生じた世界的小麦不足を埋めるため、海外への(小麦)輸出量を拡大したばかりでした。その矢先の輸出禁止は、市場にとって いわばダブルダメージともなってしまうことでしょう。

インドの存在は、先行き不安となった 世界の小麦の安定供給を維持してくれる〝生命線〟と期待されていただけに、(インド輸出禁止措置に伴う)世界の落胆は大きく、その反動は 今後「価格高騰」という形で現れることになりそうです。

さて、この〝世界的小麦危機〟は、わが国の食品関係産業にも大きな悪影響を与えることになっていることは、既に「ウクライナ危機」の場でレポートしているところですが、今回の 世界2位のシェアを有する インドの(小麦)輸出停止措置は、わが国を含む小麦輸入国にとって 更なるダメージとなることは必至であります。

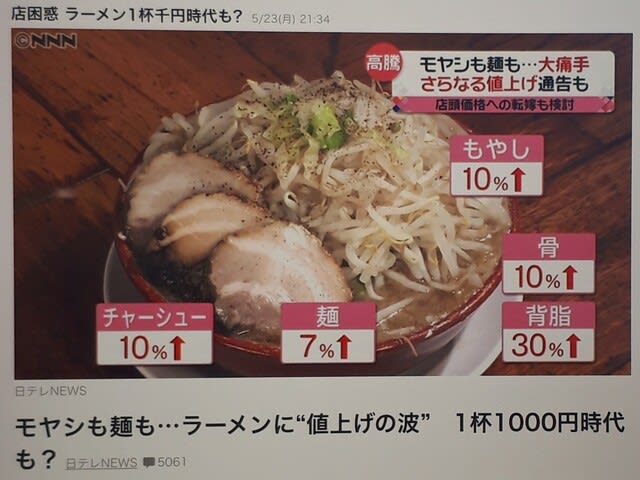

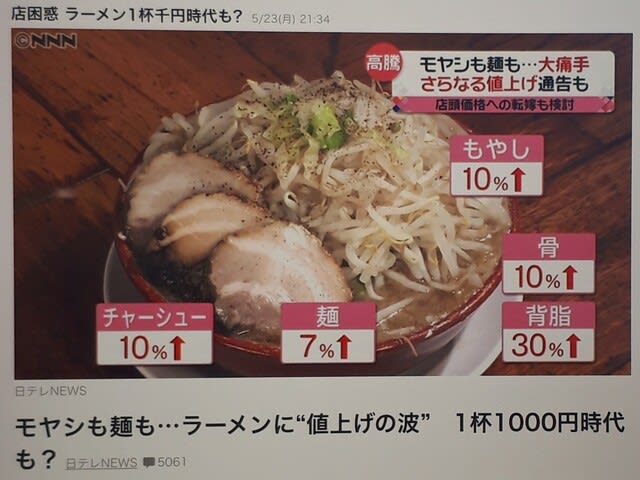

で…このことに前後して、日本人にとって まさに〝庶民の味〟である「ラーメン」が、今後 大幅な値上げを余儀なくされるのではないかとの報道もあり、ラーメン好きを自負する私にとっても 決して捨て置けない〝マイナス情報〟となっています。

別の報道によると、今や 全国のラーメン店には〝材料の値上げラッシュ〟の波が押し寄せており、関係者は困惑と困窮に陥っているとのことです。

前掲のとおり、ラーメンの麺に使われる小麦は 既に値上げの対象になっている他、ラーメン調理に欠かせない 背脂・チャーシュー・スープに使う動物骨材・トッピングの野菜など、ほぼ全ての食材が値上がり傾向にあるとのこと。

各ラーメン店においては、お客さんにでき得る限り廉価で(ラーメンを)提供したいとしているものの、背に腹は代えられず…ある報道によれば、このまま(材料の値上げ傾向が)推移すれば「ラーメン1杯が1,000円也」の時代も覚悟しなければならないとのことでありました(現在のラーメン平均価格は613円/経産省調べ)。

今までは、店もお客も 自他共に認める〝庶民の味〟であったラーメンが〝高嶺の花〟になる時代が来るのでしょうか。

そんな事態は勘弁願いたいところでありますが、こればっかりは 各店の〝持続的経営〟のためには いか仕方ない面もあり…非常に切ないところでありましょう。

世界的な異常気象や 国対国の争議による、降って沸いたかの世界的食糧危機。

それでも、この事態を 私たちは現実のものとして受け止め、然るべく対応してゆかねばなりません。

◆長野市コロナ報告

5月23日(月)・24日(火)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/23(月) 長野市におけるコロナ感染症の発生(35人/市16843~16877例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/747727.pdf

5/24(火) 長野市におけるコロナ感染症の発生(117人/市16878~16994例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/747778.pdf

23日(月)の感染者数が35人と少なく やれやれと思ったのも束の間、24日(火)には 再び100人超えの発表…23日の報告数は 日曜日のカウントゆえの少なさに過ぎなかったようです。

少ないと思えば翌日髙止まり…〝一進一退の攻防〟が続いています。

5月22日(日)、安茂里地区スポーツ祭典が催されました。7時半から犀川第一グランドで一般野球、マレットゴルフ、ノルディックウォーキング3種目...

ここのところのワイドショーなどで にわかに大きな話題となっているものの一つが、いち地方自治体で起きた「給付金の誤送金問題」でしょう。

西日本にある、人口 約3,000人の小さな自治体(町)の住民を対象に コロナ禍に伴う生活支援を目的に給付されるハズだった「臨時特別給付金(総額4,630万円)」が、あろうことか一人の住民の個人口座に その全額が振り込まれてしまったのでした。

そして、この誤送金は それだけで収まらず…その後の その住民のトンデモ行動により、事態は膠着(こうちゃく)し 全国の注目を浴びることとなってしまったのは、みなさんご案内のとおりであります。

こういうとき(誤送金)は、こういうもの(トンデモ住民の口座に振り込んでしまう)なのでしょうか。

報道等によると、今回 給付金の振り込みを担当した町の職員が、本来は必要の無い「振込依頼書」を銀行に対し作成、その(本来必要の無い)用紙を作る際の名簿の筆頭が かかる住民になっており、結果 町の担当者が、給付金の全額を その者(筆頭者)に振り込むよう銀行に依頼した格好になったことから、こんなこと(誤送金)になってしまったようです。

そして…さらに ご案内のとおり、よりによって給付金の全額がご送金された輩(やから)の金銭感覚は尋常では無く、まさに〝棚ボタ〟で舞い込んだ高額振込を その経緯にカンケー無く私物として流用、本人曰く「インターネットカジノに全額つぎ込んだ」というのでした。

町(職員)とすれば、重大なうっかりミスをしたものの「すみません間違えました。ご返金をお願いします。」と頭を下げれば済む話しと思っていたのかもしれません。

しかし、今回のケースは そう簡単にゆくものではありませんでした。

今回の事務作業は、新たに任に付いた職員も交えて行なわれたこと・想定外の事務作業により上司のチェックが無かったこと・銀行法により たとえ誤送金でも個人の意向が優先されたこと・そもそも町の事後対応が遅かったこと・(誤送金を受け取った)本人がギャンブル好きで金への執着心が大きく 金銭感覚が尋常でなかったこと など、さまざまな悪い条件が重なって、今回の大騒動につながってしまいました。

今回の事案に対し さまざまな意見等が寄せられており、私も共感したり 私見を思うところです。

その中でも、町 それも町長の対応について意見が聞かれます。

町長の会見をみれば、冷静に努め 粛々と給付金を回収したい旨を述べています。

それまでは 町vs個人とのやり取りでしたが、男が逮捕され裁判に場を委ねることになったことから「公判を通じて詳細を明らかにし そのうえで全額回収と費用弁済を求めてゆきたい。」とのことです。

これらの会見に対し「町の責任 とりわけ誤送金を行なった部署の職員の責任はどうなのか。」という意見が寄せられています。

このことについては、いち職員の責任と処するべきでは無い。担当部署・もっといえば町(役場)全体の体制の問題ではないか、と。

公金を扱う際の 複数の職員によるダブル・トリプルチェックのルーティーン(習慣)は確立されているか、さまざまなトラブルを想定し それに対し早期のうちに適切対応するマニュアルはあったか、など この町役場全体の体制は問われても、担当職員の責任を追求するのは やや向かう方向が違うと思います。

(ただ 今回のケースは、新任の担当職員が 本来は必要の無い「振り込み依頼」を行なったことが誤送金の一因となっているらしいことから、この辺りは もしかしたら公判で争議の遡上に載るかもしれませんが)

そのうえで敢えて申せば、この町(町長以下 職員)は、公金に対する認識が甘かったと言わざるを得ません。

本来 他人様(ひとさま/他の国民)から預かった公金(税金)を支弁する際には、慎重に慎重を重ねて事務手続きを行なうべきであり、それを 流れの中で 結果軽々に事務手続きしてしまったとそれば、その認識の甘さについては誹(そし)りを受けるところでありましょう。

この町長の〝冷静対応〟にも「どうせ国の補助金だから慌ててないんじゃないか。」などと揶揄する声も聞かれるところですが、ややもすると そんな評価につながってしまいがちの、行政(役場)によるの公金の扱いについては、より慎重であるべきだったと 他者ながら思うところです。

さらに言えば、この町の〝アナログ事情〟についても 従前のうちに改善しておくべきではなかったかという声も。

この町においては、町民のデータ管理について「フロッピーディスク」を使用していたとのことです。

行政のIT化・DX化が進む昨今、パソコンデータの扱いにフロッピーディスクを未だに使用しているのは むしろ稀であり、私が知る限りでも 今のパソコンでフロッピーディスクを互換させようとすれば、別途アタッチメントが必要になるハズ…それが未だに流通しているとすれば、この町のデータ管理等は 前時代的なままでいるということなのでしょうか。

行政システムのIT化・DX化は、システムへの投資や職員のスキルアップなど 一朝一夕で成し得ない事業であることから「今まで 古い体制のまま過ごせてきたからイイじゃん。」では無く〝その先〟を見据えて先行投資すべきである(すべきであった)と思わざるを得ないところです。

今回の〝誤送金騒動〟は、町の全世帯に対し公平に給付されるべきお金が行き渡らなくなってしまうと同時に、行政のうっかりミスにより (本人に大きな非があるとはいえ)金に目がくらんだ 一人の男(被告)の人生をも狂わせることとなってしまいました。

この事案は 単なる対岸の火事ではなく、全ての行政関係者が肝に銘じて捉えるべきと強く認識します。

ゆめゆめ「どうせ公金、他人(ひと)の金」と軽々に考えること無く、慎重に大切に扱うべきことを再認識すべきと思うところです。

◆長野市コロナ報告

5月21日(土)・22日(日)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/21(土) 長野市におけるコロナ感染症の発生(70人/市16697~16758例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/747680.pdf

5/22(日) 長野市におけるコロナ感染症の発生(76人/市16767~16842例)について

[PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/747685.pdf