人によっては最大10連休となった今年のゴールデンウィーク(GW)も終わり、週明けの9日から 社会は〝通常モード〟として再開しております。

これまでも触れているとおり、今年のGWは 新型コロナウィルス禍の中にありながらも、社会経済活動の再興を期して これまでの厳しい規制や自粛が緩和され、イベント・行事を推進する機運の中で(GWの)日程が進んできました。

例えば長野エリアにおいては コロナ禍で1年延期となった『善光寺御開帳』や『諏訪御柱祭』が斉行されるなどし、多くの観光客などが来長され 賑わいをみせておりました。

これらのことにより、コロナ禍で長期に亘る自粛で塞(ふさ)がれていた人々の気持ちが明るい方向へ向かうと同時に、観光などを通じて消費活動が活発化し 地域経済活動に再び灯りが点(とも)ることとなったことが期されたところであります。

一方、社会に蔓延する新型コロナウィルス感染症は、4月になっても とりわけ長野市域においては高止まり傾向が続き GW前には感染者数が常に100人を超える事態が常態化するなど、引きも切らない状況になっていました。

この要因として「家族内感染」の拡大が指摘されていました。

家族の誰かが感染し、それがアッという間に家族全体に広がることで まとまった人数がコロナ感染することとなり、もって感染者の延べ人数が悪しき伸張をみせていました。

特に、長野市域においては 児童など若年者(じゃくねんしゃ)が感染し、それが母親をはじめ家族に飛び火するケースが散見され 難儀な状況に陥ってしまったものです。

ところが、このGWに入った途端に 長野市域の感染者数は減少に転じ、一見的には喜ばしいことと映ってきました。

が…これまでの(長野市域内の)感染状況と GWの暦(こよみ)具合を照らしてみたとき、ここ数日の感染者数減の理由の一つに「学校等が休みだったから」が挙げられるのは自明でありましょう。

学校等が休みであれば 児童等は登校・登園しないので、そちら方面からの感染は 一時ストップすることになります。したがって、市域全体の感染者数も抑制されることになります。

で、この現象を逆に辿れば…GW明け すなわち学校等が再開した折には、若年層の〝感染の再開〟も(再び)始まることになるのではと 憂慮せざるを得ないところであります。

このことを憂慮した私は、GW明けの9日に 市教委(学校教育課)に照会したところ、所管課も同様の危機感をもったうえで 事前の周知を図っているとのことでありました。

所管課によると、GW前の28日に 各学校宛てに(児童等に)注意喚起を行なうと同時に、長野市のホームページ内の コロナ関連サイトの中「教育・こども関連情報」で、それぞれの所管課が コロナ感染拡大防止に向けた呼びかけを行なっているとのことでありました。

[参考]児童等に向けたコロナ対策についてのお知らせ(長野市HP)

↓

長野市立小・中学校における新型コロナウイルス感染症の対応について - 長野市ホームページ

放課後子ども総合プラン施設における新型コロナウイルス感染症への対応について - 長野市ホームページ

まん延防止等重点措置期間中における保育所等の対応について - 長野市ホームページ

私とすれば、このGW明け以降のコロナ感染者の推移が ひとつの試金石になるのではないかと考えます。このまま感染者数が抑制的に推移し グラフが右肩上がりになるような状況に陥らないとすれば、域内のコロナ感染は このまま落ち着きをみせてくれるのではないか。

ところが、さきの年始の如く ある時期を過ぎたら一気に感染者数が増える状況になれば、悪しき歴史が繰り返されることになってしまう…。

そんな中、やや気になるニュースが。

4月以降 かえって長野市域よりも感染者数の減少をみていた東京都が、ここへきて 再び感染者数が増加に転じつつあるとのことです。

やはり〝通常モード〟における人流の活発化は、再びコロナの野郎共を目覚めさせることになってしまうのでしょうか。

私(だけでなく)としても、このGW明けからの 域内のコロナ感染状況を注視したうえで、これからの社会活動の在るべき方向を見定める材料としてゆきたいと思いをいたしておるところです。

◆長野市コロナ報告

5月8日(日)~9日(月)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/8(日) 長野市におけるコロナ感染症の発生(87人/市15627~15713例/他に2名が他自治体(東京都)で届出)について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746955.pdf

5/9(月) 長野市におけるコロナ感染症の発生(36人/市15714~15749例/他に1名が他自治体(東京都)で届出)について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746995.pdf

週明け(GW明け)の9日の感染者数は低めとなっています。

このまま推移してもらいたいところですが…今後の推移が注視されるところであります。

5月7日、信州市民連合が主催し、「市民と野党の力で、政治を変える。平和をつくる。暮らしをまもる。キックオフ集会」がホテル信濃路で催され、7月...

今年のゴールデンウィーク(GW)は、コロナ禍なれど いわば〝通常モード〟に戻りつつある中で推移しています。

長野市の中央通りも「歩行者天国」として解放され、多くの人が闊歩(かっぽ)していました。

長野市のGWの高齢行事として『善光寺花回廊』があります。

これは、1998年の長野五輪大会を記念して行なわれた『インフィオラータ』を今に継承するもので、市民の有志が チューリップの花びらをもぎった造形を創作し道路を彩るもので。私も何度か(創作作業に)参加させていただいているのですが、ここ数年は 昨今のコロナ禍の影響(創作作業中に〝密〟が生じる)により中止を余儀なくされています。

その代わり とでも言いましょうか、今年は『浮き花キャンバス』として開催されていました。

これは 水を張った水盤に花を浮かべる造形だそうで、(インフィオラータのように)現地の路上で作らずに 予め作った作品を路上に並べる(展示する)方法を採っています。

今年のGWは気温も高めだったことから、水盤に浮かんだ花々が涼し気にも映っており、ホコ天を楽しむ方々が てんでにデジカメを向けたりして旅の思い出づくりの一興を成(な)していました。

また、街路灯には 盛花がハンギングされるなどして彩りを添えており、花々の造形が 訪れた人の目を楽しませてくれていました。

比較的穏やかな陽気に恵まれた今年のGWも、暦に準じて過ぎてゆきます。

◇「認知症(者)」への認識を改める機会が ~解釈の足らなさを内省~

私はこれまで「認知症(者)」について「(認知症)は自我が失われるもの」と捉えており、本ブログでも そのような表現をしておりましたが、介護経験者でジャーナリスト・さらに それを映画化した方のラジオエッセーを耳にし「認知症(者)」に対する認識を新たにさせられました。

ラジオに出られたのは『ぼけますから、よろしくお願いします』を著書出版し さらにドキュメンタリー映画化した 信友直子(のぶともなおこ)さんです。

信友さんの実母さん(文子さん)が アルツハイマー型認知症に罹患してしまい、それを95歳の御主人(良則さん)が介護(老老介護)する様子を実写し 本と映画にしたもので、発表後は内外から大きな反響を招いたそうです。

タイトルの「ぼけますから、よろしくお願いします」は、図らずもアルツハイマー型認知症になった文子さんが、(認知症の)症状が出始めた年の初めの〝年頭あいさつ〟で発せられた ユーモアを織り交ぜた一言だったそうです。

年と共に 自分自身の行動が思うようにゆかなくなった文子さんは、自分自身が認知症になり始めていることを自覚し、それを家族に打ち明けたうえで それ以降の人生を家族と共に歩んでゆかれました。

この間、永年の伴侶である良則さんは 老老介護を決意し、徐々に衰えてゆく文子さんを献身的に介護してゆく実写ドラマとなっていました。

このラジオエッセーの中で、私が認識を新たにさせられた言葉は「認知症者は、ある日突然(認知症に)なるのではないのです。期間の長短はあるけれど、それぞれが 自分の行動が思いに任せられなくなることに気づき、戸惑い、ときに自分自身を怒り、悲しみ、やがて砂城(さじょう)が溶けるように(認知症に)なってゆく。」

「その課程においては、たとえ認知症者といえども自我が有るのだから、周囲は最大限 それ(認知症者の自我)を尊重しながら向き合ってゆかなければ。それが当事への敬意となり そういう(敬意を伴う)目で見(看)られることで、当事者も安心して自分の人生の坂を下ってゆけるものです。」とのことでありました。

これを聞いて、私の亡父を思い出しました。

亡父は 認知症ではありませんでしたが、頚椎損傷により片半身が不全となって 今まで当たり前にできていた行動が思うに任せなくなり、よく癇癪(かんしゃく)を起こしたものでした。

その矛先の殆(ほとん)どはオフクロに向けられ、当時は随分と無碍(むげ)な暴言を吐いたりしていたものです。

おそらくは認知症者も然(しか)り…今まで普通にできていた 人の名前覚えや時計の読み取りなどができなくなったときは「こんなハズじゃない。」と苛立(いらだ)ち、自分の衰えに焦(あせ)りを覚えることもあるでしょう。

それは まさに「自我」そのものであり、認知症の人の葛藤(かっとう)は 逆に言えば、その人の自我の存在を証明するものにもなっていると思います。

私は このラジオエッセーに触れ、認知症になった人の辿る時間の中での 当事者の自我の存在を改めて知り、その 言わば機微(きび)に触れた部分を尊重しながら(当事者等と)向き合ってゆかねばと思いを新たにいたしました。

いずれ衰えてゆく個々人、その終(つい)の人生を支えるのは、他でもない周囲の者の「気持ち」なのでありましょう。

◆長野市コロナ報告

5月7日(土)、長野市内で新たに121人(市15506~15626例)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/7(土) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746949.pdf

実家に立ち寄ると、オフクロが独り暮らしを満喫?していました。

私が行ったときには、何やら毛糸を手にあれこれしていました。

何でも、以前 親父(亡父)に編んだサマーヤーンのベストを解(ほど)いて、自分用に編み直すそうです。

手元には、難解な製図表?があり「ここまで編んだら次は2段減らして…」などど独り言を言いながら せっせと手を動かしていました。

「こりゃボケる暇は無いワ(笑)」私が冗談めかして水を向けると「おかげざんで(笑)」と返してきたものでした。

私が来たからと 手を休めてお茶にしたのですが、その際にオフクロが 庭を眺めながらポツリ。

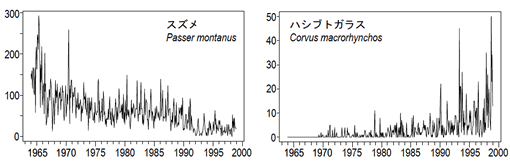

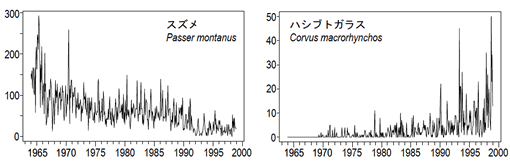

「最近、スズメを見なくなったんだよね。」

実家の猫の額ほどの庭には 平たい石が据えてあり、オフクロは そこに米粒などを撒(ま)いて〝餌場(えさば)〟として野鳥を呼び寄せ、それをついばむ(鳥の)姿を眺めながら悦に入っているのですが、そこにやって来る(飛来する)のが、ムクドリやヒヨドリ ときにはカラスの姿があるものの、スズメの姿をとんと見かけなくなった、というのです。

で、ちょっと調べてみると その傾向は、どうやら全国的な傾向にもなっているようなのです。(このことについては、従前にも触れた経緯がありますが〝オチ〟が違うため 改めて触れさせていただきます)

ある機関がスズメの生息について調べ、それによると、国土交通省が持つ建物用地や森林などの面積データとの比率を基にして住宅地・農村・森林など 5つの生息環境についてスズメの営巣の平均密度を算出したところ、全国にスズメの巣は約900万個あり 個体数は番(つが)いで約1,800万羽と推計されるとのことです。

ところが この数字は、従来の個体数に比べると大きく減少しているそうです。

スズメの減少率は、1990年以降 実に50~80%程度も減り、1960年頃との比較では 当時の10分の1になった可能性もあるとのことです。

このことについて関係者(識者)は「今のところはまだ 個体保全等の緊急性が高いとまでは言えないが、これからも引き続き個体数の変化をモニタリングし 減少傾向が続くようであれば その原因を突き止める必要がある。」としているとのことです。

地域における調査では、東久留米市(東京都)の中学生が45年に亘って行なってきた「バードセンサス(野鳥数の調査)」の記録があり、それによると 1964年には延べ1,740羽数えられたものが、1970年には1,333羽→1980年には696羽→1990年には432羽→1998年には279羽に減少したという記録があるとのこと。

一方で、スズメの個体数減少に合わせるように「カラス」の数が急激に増えており、特に都市部での鳥相(ちょうそう)の変化と そこに横たわる環境の変動が読み解けるとしています。

スズメが ここまで減少してしまった理由として、エサ場の田畑と 巣を作る木造家屋の減少が挙げられているとのことです。

スズメは、屋根瓦・棟瓦の下・雨樋(あまどい)と屋根の隙間・電柱や建物看板の上・橋桁の下・材木置き場・石垣の割れ目など、人の社会に順応するような形で あらゆるところに巣をつくるとのこと。

また スズメの食性は雑食性で、イネ科の種子が特に好きです。そのため 昔から米をついばむ害鳥のように見られてきましたが、しかし実際には虫を捕食することもあり それは害虫駆除につながり、また雑草の種子も食べるので あながち害鳥とばかりいえないところもあります。

過去には 中国でスズメを撲滅する計画が実施され、1年間に11億羽以上を捕獲した結果 農作物の害虫が増えて全国的に凶作となった事例もあるようです。人の力で食物連鎖を断つと、生物の構造的な問題につながる悪例であります。

前掲のとおり、現代社会の住宅事情が スズメを減少へと追い込んでいる節もあるようです。

モダンな外観な住宅には 屋根部分に隙間も無く、スズメが営巣できるスペースは減る一方となっています。

また、都市化の伸張に伴い スズメが安心して住める環境が減る一方で、より生命力の強いカラスの急増により、ますます社会の隅(すみ)に追いやられているのが現状のようです。

これまでの社会の中に、いわば当たり前のように存在していたスズメ。

この個体が驚くほどのペースで減少しており、そのうちに スズメが絶滅危惧種に…などということになりはしないかと、老婆心ながら気になるところです。

(スズメが)社会の変遷ぶりについてゆけなくなっているのかもしれませんが、こんな〝普通に居る生き物〟もが姿を消すようになってしまう社会は、人間にとっても好ましくない社会構造ではないかと、よくいう〝ブーメラン〟という視点で憂慮の念を抱かされるところです。

◆長野市コロナ報告

5月6日(金)、長野市内で新たに57人(市15449~15505例/他1人が東京都で届出)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/6(金) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746917.pdf

5月5日、戸隠森林植物園で催された「自然観察会」に。NPO法人戸隠森林植物園ボランティアの会の皆さんに案内をいただく観察会です(参加費500...

5月5日は「こどもの日」です。

「こどもたちの人格を重んじ 幸福をはかるとともに、家族にも感謝する日」とされ、「祝日法」に基づき 国民の休日となっています。

私の実家のある須坂市に流れる百々川(どどかわ)には、この時期 多くの鯉のぼりが川幅いっぱいに渡されています。

こども等(ら)よ 元気に育て!とばかりに、色とりどりの鯉のぼりが元気に川面を泳いでいました。

今年のこどもの日は 幸い好天に恵まれたことから、多くの家族連れが さまざまな観光地などで時間を共有したところでありましょう。

そんな 子どもたちの幸せな状況が実感される一方で、この頃は 今まで注目(着目)されていなかった子どもを取り巻く課題が 改めてクローズアップされています。

「ヤングケアラー」に関する諸問題です。

「ヤングケアラー」とは〝幼き介護者〟の訳で、未成年でありながら 大人が行なうことが想定される家事や家族の介護を日常的に行なっている子どものことをいいます。

このことについては、今までは あまり取り上げられることが無かったのですが、昨今の いわゆる〝格差社会〟の伸張の社会問題化の中で、かかる「ヤングケアラー」についてもクローズアップされるようになってきました。

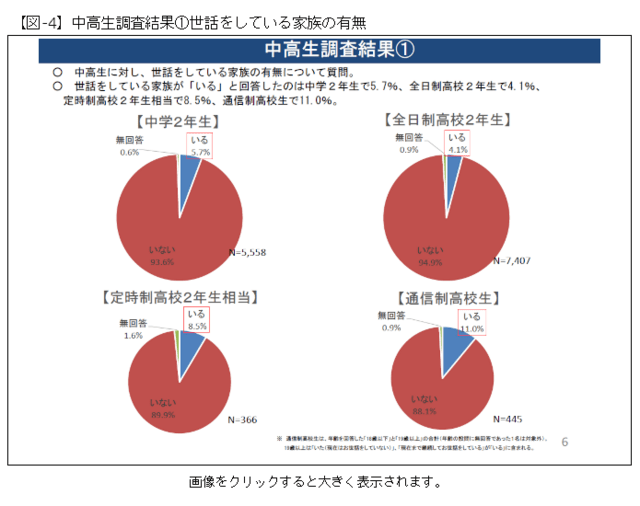

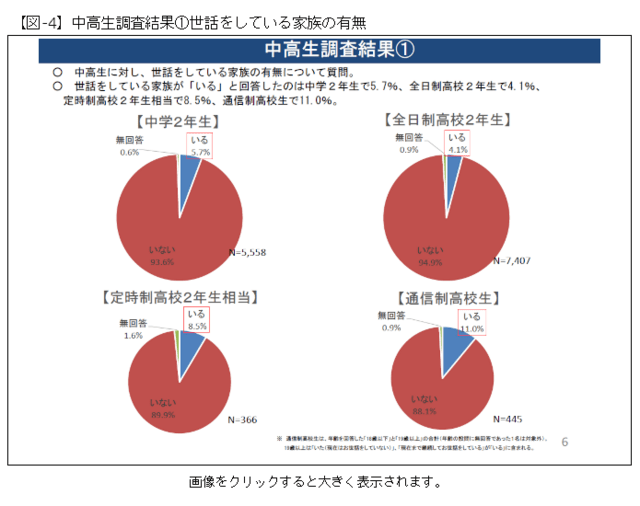

総務省が2021年に行なった調査によると、家族の介護をしている若者(調査対象/15~29歳)の人数は 約17万7,600人にも上るとのことです。

親や兄弟に介護(看護)が必要な疾病を抱えた人が居る または健康だった家族が急に病気(怪我)になった・祖父母が要介護になったが 親が多忙で子どもが介護を担っている・家族に要介護の障がい者がいる、などの他、親の多忙やネグレクト(育児放棄)で きょうだい(弟妹)の世話をしている・家計を助けるためにアルバイトなどに従事している など多様な形態で家族介護に勤(いそ)しんいることが伝えられています。

これまで「ヤングケアラー」は とりわけ家庭内のデリケートな問題であることなどから、表面化しにくい構造にありました。

この問題は、福祉・介護・医療・教育(学校)等 多くの異なる分野にまたがることから、行政における所管(担当)も明確でなく、自治体での現状把握も不十分なまま推移しています。

さらには 例えば介護支援の分野では「ヤングケアラー」がいることで それが〝介護力〟とみなされ、福祉サービスの減退につながるなど、ヤングケアラーを支援すべきなのに それに逆行する行政判断がなされる状況にもなっているとのことです。

また 当事者たる「ヤングケアラー」自身も「家族の面倒を看(み)るのは当たり前」との健気(けなげ)な意識からか、敢えてSOSを発信することが少ないことから 周囲が気づきにくい環境にもあるとのことです。

家族の介護に追われるあまり、学校に遅刻する・宿題を忘れる・授業中に居眠りをするなど 一見的には素行不良のようなレッテルを貼られることがあったり、十分な受験勉強ができなかったり 家族(家長)の病気で経済的に苦しく進学を断念せざるを得なかったりと「ヤングケアラー」でいることで、本来送ることができるハズの未成年期が犠牲になってしまうケースが少なからずあることが伝えられています。

また、授業が終わったら直ぐに帰宅し 家族介護に当たらなければならないことから、友人ができない・ヤングケアラーであることがいじめの温床になる など、それ(ヤングケアラー)が学園生活の障壁にもなっている実態もあるとのこと、由々しき事態(実態)でありましょう。

かかる現状に鑑(かんが)み、社会(行政)は ようやくの形で、福祉・介護・医療・教育(学校)等の関係機関が連携し「ヤングケアラー」を早期に発見して適切な支援につなげるため「早期発見・把握」「支援策の推進」「社会的認知度の向上」に向け取り組むとの方針を示すに至っています。

関係者による「一般社団法人日本ケアラー連盟」も創設され、官民を挙げて支援に取り組もうという動きがみられることになっています。

同連盟がヤングケアラー問題について実施した調査によると、学校の教員が生徒の介護負担に気づいた理由で圧倒的に多かったのが「本人からの聴取」だったとのこと。

前掲のとおり、社会行動に問題が無いのに 遅刻や居眠りをする生徒に「どうしたんだ?」と聞いた時点で「実は 家族の介護をしています…」と初めて打ち明けられて そのこと(ヤングケアラー)に気づくといったケースが殆(ほとん)どとのことです。

また「ヤングケアラー」は、当該家庭の「貧困問題」とも連動しており、その場合は 自治体のケースワーカーによる自宅訪問によって判明するケースが多いとのこと。

しかし、いずれの場合も「ヤングケアラー」について 周囲の大人が能動的に察知して判明するケースはほとんど無く、未だ社会の中に埋没しているのが現実のようです。

一方で「ヤングケアラー」の事実を知ることで、教員や友達など 周りの人が積極的にサポートできるようになります。

このことから「ヤングケアラー」の問題は、気軽に何でも相談できる環境づくりが最も重要といえるようです。

概して、幼い頃から家事や家族の介護・世話をしている子どもにとっては それ(家族介護)をすることは当たり前の生活で、自分が家族ケアを担っているという意識はなく 自分自身が「ヤングケアラー」だと気づいていないことも間々あること、また、そのことを打ち明けることで 自ら家族に要介護者がいるとのプライバシーの暴露・そのことに起因する からかいやイジメにつながるのではとの恐怖心から、相談をためらうケースもあるとのこと。事態(実態)は 周囲が考えるより複雑な面があることが伺われます。

これらの複雑事情が、これまで「ヤングケアラー」という存在や 支援の必要性についての認知や議論は長い間 いわば看過されてきたのかもしれません。

この難しい課題に際し、わが国以上に「ヤングケアラー」が遍在するイギリスにおいては「ケアラー法」なる法整備を行ない、国の責任において「ヤングケアラー」を保護・支援する体制が整えられているとのこと。

他方、わが国においても 2021年に文部科学省と厚生労働省が「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」を設置、関係機関が連携してヤングケアラーを把握し 適切な支援につなげるための方策について検討を行なうこととしている他、埼玉県においては2020年に さまざまな世代や立場で家族などを介護する人(ケアラー)を社会で支援するため、全国で初めての「ケアラー支援条例」を制定。条文には「全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができること」と明記されているとのことです。

「ヤングケアラー」は、非常に複雑多様な環境の中で発生している問題であり これを解決するのは 一朝一夕では成し得ないことと思います。

そのためには 法整備による支援はもちろんのこと、何よりもまずは社会(大人)と当事者(子ども)間での(相談しやすい)信頼関係を築いていくことが重要と考えられます。

相互のコミュニケーションをしっかり取ること、話し合って問題を明確にしていくことが解決の糸口になることから、いわば 見えない背中にも目(気)を配りながら、あくまで当事者の意向を尊重したうえで 必要な支援を行なってゆくことが肝要と申せます。

◆長野市コロナ報告

5月5日(木)、長野市内で新たに31人(市15418~15448例)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/5(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746899.pdf

5月4日、夏の参院選に向けて、信州市民連合が立憲民主党、日本共産党、社会民主党の各県組織代表とそれぞれ政策協定書に署名、改選となる杉尾ひでや...

春の行楽シーズンに まさに冷や水を浴びせることとなった、知床遊覧船事故。

事故発生以降、刻々と寄せられる情報の数々を 私たちは驚きと ときに憤りをもって知ることとなっています。

乗客と何の関係もない私たちまでも 何というか〝行き場のない思い〟にさせられているのですから、ご家族はじめ ご関係の方々の心境はいかばかりのものでありましょうか…察するに余りあるところです。

(当該の船舶)

今回の いわば起こってはならなかった事故の原因には、私が知る範囲の中でも 午後の荒天が予見されていたのに出航させるなど、判断が甘かったこと・事務所の無線設備(アンテナ)が壊れていたのに放置するなど 施設管理(安全運行管理)を怠っていたこと・拝金主義により 少々の危険は「条件付き出航」との(この社だけの)勝手な基準で常態的に出航させていたこと・経験者を解雇し、未熟な者を船長として常用していたこと・過去 船底に付いた「傷」の修理が不完全だったこと・船長のもつスマホが現場海域では圏外だったこと 等々、乗客の命を預かる業務であるハズなのに まさに杜撰(ずさん)そのものの運行実態を続けていたことが列挙されており、乗客の方々は こんな船に乗り合わせたのが まさに不運としか言いようのないところです。

さらに、私たちが憤りを覚えるのが 事(こと)の重大さに比しての経営者の不誠実な対応・態度でありましょう。

その(態度・対応の)内容については 今さら触れるまでもありませんが、あんな対応では 遺族は納得するどころか、不信と不満・怒りと さらには嘆きすら増幅させることにしかなっていないと、画面越しに見る こちらの方の肩が震えるほどであります。

今後は、未だ行方不明となっている乗客の捜索や 水深100mにも及ぶ海底で発見された船体の引き揚げなど、乗客ならびにご関係者の意に副(そ)える対応が為(な)されるかが 引き続き注目されるところでありますが、これまでの運営側の態度からして 懐疑的にならざるを得ないのは残念に尽きないところです…。

但し ここでもう一方の問題として考えなければならないのは、こんな重大な事故が起きる前 もっと言えば、こんな事故が起きさえしなければ、こんなずさんな経営内容であっても 関係法令の範囲内であるとして許認可されており、いわば堂々と運行できていたことではないかと思うところです。

おそらく今後は、当然ながら かかる観光遊覧船事業の(運行管理の)許認可等の基準の見直し等の厳しい措置が講じられることになるでしょうが、それでは 遅きに失(しっ)したと言わざるを得ません。

かかる運行会社は、現下の法制下では〝適法〟に運行しており、その下(もと)で 多くの乗客の生命が脅かされることになったのであります。

そのうえで 私たちが回顧させられるのは、残念ながら このような事例が「繰り返されている」ことであります。

昨年7月には、静岡県熱海市の住宅地の上部に大量に積まれた盛り土が崩落し 大規模土石流の主要因となってしまいました。

この際にも それまでの業者の行為を(行政指導は行なうも)半ば看過していた自治体の行政責任が問われ、その後 全国の「盛り土」の監視強化が指導されるに至りました。

しかし、土石流のせいで失った住民の生命や 被(こうむ)った甚大な被害は元に戻すことはできません。

(被災前の熱海市伊豆山の名所「逢初橋」)

また、2016年には 軽井沢を経由する国道18号線(碓氷峠)を走行する夜行バス(スキーバス)が暴走し道路下に転落、学生をはじめ多くの若者が犠牲となる惨事となりました。この事故を通じて 運転手の無理な勤務実態や経験不足が露見し、その後 貸切バス事業者への監査基本方針と行政処分基準に関係する通達が改正(厳格化)されました。

しかし、事故により奪われた 将来有為な若者たちの生命は取り返すことはできません。

(事故現場を臨む慰霊碑)

・・・・・。

ことほど左様(さよう)に、とりわけ行政においては、そこに危険が内在していたとしても 重大な事案が発生しない限りは、(結果として)その状態を看過し 事(こと)が起きてから腰を上げる帰来(きらい)、または 危険やリスクがあったとしても、日常業務の中で(結果として)見落としており 事(こと)が起きてからそのことに気づくなどといった帰来が 残念ながらあると言わざるを得ません。

そんな 行政管理上の盲点が、重大事案の〝もうひとつの引き金〟になっているとすれば、これはまさに慚愧(ざんき)に堪えないというところであります。

そのような残念な実態がある中、前掲のようなさまざまな事案に触れ 私(だけではなく)は、行政の責任において「危険予測」に務め 事前の策を講じるべきではないかと改めて強く認識するところです。

重大事案が起きてから動くのではなく、重大事案が起きないように 予め適切な措置を講じておくことの重要性。

そのためには、さまざまな視点(立場)からの〝チェック機能〟が欠かせないと思います。

例えば 道路において、歩行者にとっては危険であっても クルマからは分からない箇所があれば、それは歩行者の側から〝チェック〟を入れていただき 事前の安全対策につなげる など、立場の異なる人の視点(指摘)によって 全体の安全が維持されるよう、いわば多方面から社会環境を見つめ直すことが肝要でありましょう。

そこには無論、私たちのような立場の者も一助を成すべきです。

人様の多面的な意見を伺ったり、自分自身も多面的な視点で事象を見つめ 行政に対し指摘すべきを指摘する。そんな〝縦横を交差させる 綾織(あやお)り行動〟の積み重ねが、より安心できる社会の構築につながると、改めて思いをいたしたところでありました。

それにしても、(話しを冒頭に戻せば)こんなずさんな運行会社を これまで〝放置〟してたのかと、かえすがえすも残念にならない…改めて思うところです。

責任の所在は 一体どこに。今後の係争が拗(こじ)れることが予見され、それだけで気が重くなるところです。

◆長野市コロナ報告

5月4日(水)、長野市内で新たに78人(市15340~15417例)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/4(水) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746895.pdf

春の行楽シーズンに まさに冷や水を浴びせることとなった、知床遊覧船事故。

事故発生以降、刻々と寄せられる情報の数々を 私たちは驚きと ときに憤りをもって知ることとなっています。

乗客と何の関係もない私たちまでも 何というか〝行き場のない思い〟にさせられているのですから、ご家族はじめ ご関係の方々の心境はいかばかりのものでありましょうか…察するに余りあるところです。

(当該の船舶)

今回の いわば起こってはならなかった事故の原因には、私が知る範囲の中でも 午後の荒天が予見されていたのに出航させるなど、判断が甘かったこと・事務所の無線設備(アンテナ)が壊れていたのに放置するなど 施設管理(安全運行管理)を怠っていたこと・拝金主義により 少々の危険は「条件付き出航」との(この社だけの)勝手な基準で常態的に出航させていたこと・経験者を解雇し、未熟な者を船長として常用していたこと・過去 船底に付いた「傷」の修理が不完全だったこと・船長のもつスマホが現場海域では圏外だったこと 等々、乗客の命を預かる業務であるハズなのに まさに杜撰(ずさん)そのものの運行実態を続けていたことが列挙されており、乗客の方々は こんな船に乗り合わせたのが まさに不運としか言いようのないところです。

さらに、私たちが憤りを覚えるのが 事(こと)の重大さに比しての経営者の不誠実な対応・態度でありましょう。

その(態度・対応の)内容については 今さら触れるまでもありませんが、あんな対応では 遺族は納得するどころか、不信と不満・怒りと さらには嘆きすら増幅させることにしかなっていないと、画面越しに見る こちらの方の肩が震えるほどであります。

今後は、未だ行方不明となっている乗客の捜索や 水深100mにも及ぶ海底で発見された船体の引き揚げなど、乗客ならびにご関係者の意に副(そ)える対応が為(な)されるかが 引き続き注目されるところでありますが、これまでの運営側の態度からして 懐疑的にならざるを得ないのは残念に尽きないところです…。

但し ここでもう一方の問題として考えなければならないのは、こんな重大な事故が起きる前 もっと言えば、こんな事故が起きさえしなければ、こんなずさんな経営内容であっても 関係法令の範囲内であるとして許認可されており、いわば堂々と運行できていたことではないかと思うところです。

おそらく今後は、当然ながら かかる観光遊覧船事業の(運行管理の)許認可等の基準の見直し等の厳しい措置が講じられることになるでしょうが、それでは 遅きに失(しっ)したと言わざるを得ません。

かかる運行会社は、現下の法制下では〝適法〟に運行しており、その下(もと)で 多くの乗客の生命が脅かされることになったのであります。

そのうえで 私たちが回顧させられるのは、残念ながら このような事例が「繰り返されている」ことであります。

昨年7月には、静岡県熱海市の住宅地の上部に大量に積まれた盛り土が崩落し 大規模土石流の主要因となってしまいました。

この際にも それまでの業者の行為を(行政指導は行なうも)半ば看過していた自治体の行政責任が問われ、その後 全国の「盛り土」の監視強化が指導されるに至りました。

しかし、土石流のせいで失った住民の生命や 被(こうむ)った甚大な被害は元に戻すことはできません。

(被災前の熱海市伊豆山の名所「逢初橋」)

また、2016年には 軽井沢を経由する国道18号線(碓氷峠)を走行する夜行バス(スキーバス)が暴走し道路下に転落、学生をはじめ多くの若者が犠牲となる惨事となりました。この事故を通じて 運転手の無理な勤務実態や経験不足が露見し、その後 貸切バス事業者への監査基本方針と行政処分基準に関係する通達が改正(厳格化)されました。

しかし、事故により奪われた 将来有為な若者たちの生命は取り返すことはできません。

(事故現場を臨む慰霊碑)

・・・・・。

ことほど左様(さよう)に、とりわけ行政においては、そこに危険が内在していたとしても 重大な事案が発生しない限りは、(結果として)その状態を看過し 事(こと)が起きてから腰を上げる帰来(きらい)、または 危険やリスクがあったとしても、日常業務の中で(結果として)見落としており 事(こと)が起きてからそのことに気づくなどといった帰来が 残念ながらあると言わざるを得ません。

そんな 行政管理上の盲点が、重大事案の〝もうひとつの引き金〟になっているとすれば、これはまさに慚愧(ざんき)に堪えないというところであります。

そのような残念な実態がある中、前掲のようなさまざまな事案に触れ 私(だけではなく)は、行政の責任において「危険予測」に務め 事前の策を講じるべきではないかと改めて強く認識するところです。

重大事案が起きてから動くのではなく、重大事案が起きないように 予め適切な措置を講じておくことの重要性。

そのためには、さまざまな視点(立場)からの〝チェック機能〟が欠かせないと思います。

例えば 道路において、歩行者にとっては危険であっても クルマからは分からない箇所があれば、それは歩行者の側から〝チェック〟を入れていただき 事前の安全対策につなげる など、立場の異なる人の視点(指摘)によって 全体の安全が維持されるよう、いわば多方面から社会環境を見つめ直すことが肝要でありましょう。

そこには無論、私たちのような立場の者も一助を成すべきです。

人様の多面的な意見を伺ったり、自分自身も多面的な視点で事象を見つめ 行政に対し指摘すべきを指摘する。そんな〝縦横を交差させる 綾織(あやお)り行動〟の積み重ねが、より安心できる社会の構築につながると、改めて思いをいたしたところでありました。

それにしても、(話しを冒頭に戻せば)こんなずさんな運行会社を これまで〝放置〟してたのかと、かえすがえすも残念にならない…改めて思うところです。

責任の所在は 一体どこに。今後の係争が拗(こじ)れることが予見され、それだけで気が重くなるところです。

◆長野市コロナ報告

5月4日(水)、長野市内で新たに78人(市15340~15417例)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/4(水) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746895.pdf

5月3日憲法記念日の続編。長野駅前・善行寺表参道では「獅子舞フェスティバル」や「善行寺花回廊」が催され、五月晴れのもと賑わっていました。 コ...