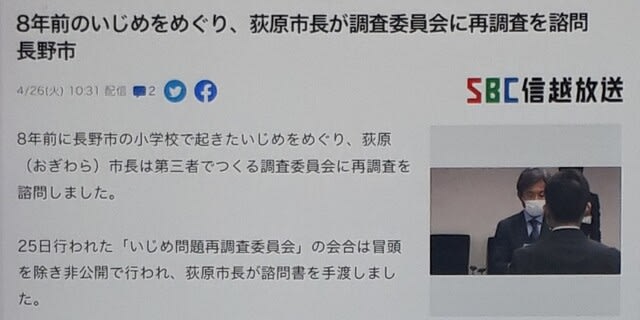

この日(25日)、過去に起きた 長野市の小学校での「いじめ」を巡り、市(市長)が 第三者でつくる「いじめ問題再調査委員会」に再調査を諮問しました。

午後5時15分から第一回目の会議が行なわれることが議員対象のメールで伝えられたことから、傍聴に足を運びました。

この案件の概要は下記のとおりです。

平成26年、当時の小学校1年生の学級で 入学間もない5月に「いじめ」事案が発生し、その後 平成29年に、重大事態として対応するよう 被害者とされる児童の保護者から市教育委員会へ要望書が提出されました。

それ(要望書)を受領した長野市教育委員会は、学校を調査主体とした再確認を指示し 作業を行なっていましたが、5月に当該保護者から 事案に係る損害賠償及び慰謝料

を請求する旨の文書が市長宛に届いたことなどから、長野市教育委員会は 市教委の下に「第三者委員会」を設置して調査を行なってきました。

学校等の調査によると、この事案に際しては「いじめ防止対策推進法」に基づけば、いじめの影響で欠席日数が30日を経過した時点・保護者から心身に重大な被害が生じたという訴えがあった時点・保護者から重大事態に至ったとする申し立てがあった時点等において「重大事態」として対応を開始するところですが、今回は 入学後間もない1年生の時点で(いじめが)発生したことから、関係者は 先ずは当事者間の和解を図り 被害を受けたとされる児童の学校復帰に向けて取り組むことに注力しており「重大事態」として対応することを躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ず、学校を調査主体とした調査と再発防止対策を行なっていました。

その後、平成29年3月に 被害者とされる児童の保護者から要望書を受領したことから「重大事態」と認識して取り組む必要があると考えながらも 学校側から被害者とされる児童の保護者への報告が不十分ではないかと思い、市教育委員会の下に第三者委員会を設置するのではなく 従前どおり学校を調査主体とした再調査を行なったとのことです。

その後は「第三者委員会」が設置され、所管省(文部科学省)が定めた「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に基づき調査を進め、平成30年に「調査報告書」をまとめましたが、児童の両親が「納得できない」として再調査を求めており、それに応える形で、今回の「再調査委員会」の設置となったところです。

会議の冒頭、荻原市長から 選任された座長(I弁護士)に対し「諮問」の文書が渡され、これ以降は この再調査委員会が、当時の第三者委員会による報告書の妥当性などについて審議してゆくことになります。

長野市においては「長野市いじめ防止等のための基本的な方針」を定め、関係者が共通認識をもって いじめ防止ならびに対応(対策)に取り組んでおります。

〔参考〕「長野市いじめ防止等のための基本的な方針」

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/life/427522_651057_misc.pdf

しかしながら ご案内のとおり「いじめ」に拘わる諸課題(案件)は、児童生徒の心の襞(ひだ)にも纏(まつ)わる 非常にデリケートな事柄(ことがら)であり、まさに〝機微(きび)に触れる〟といえる難しい課題であると申せます。

各学級を基(もとい)とする教育現場においては、児童生徒一人ひとりが伸び伸びと そして皆が仲良く集団生活を送ることができるよう最大限の努力を重ねるところですが、その道程の中で生じることもある「いじめ」については、ケースバイケースの中で(いじめを)撲滅・解消し、最終的には相互理解を得たうえで 再び明るい集団生活を送れるよう環境づくりを行なうことが求められるところです。

なお 今回の「再調査委員会」は、長野市政において初めてのケースであることから、関係者は慎重かつ適切に審議を進めることが求められるところです。

私たち議会(議員)においても、事(こと)の推移を見守る中で「いじめ」について改めて深く考えてゆくべきと認識を新たにいたしたところであります。

混迷化・長期化の様相となっている ロシアのウクライナ軍事侵攻問題は、一般市民をも巻き込みながら 戦況は一進一退の激しい攻防となっていることが報じられています。

その 言葉にもし難い厳しい模様については報道等でご案内のとおりであり、私もみなさんと同じく(報道の度に)胸を痛めているところであります。

ロシアによる容赦のない攻撃(蛮行)により 多くの一般市民が戦禍に脅かされ、着の身着のままで避難する難民の数は 既に500万人を超えたことが報じられており、隣国ポーランドをはじめ 周辺国ならびに世界規模の人道支援が求められています。

この厳しい状況に鑑み、わが国においても避難民の受け入れが始まり、現在のところ 661人のウクライナ難民が日本に入国したことが報じられており、今後は 苛烈な戦禍を逃れてきた難民の方々が、せめて安全のうちに日本で社会生活が送れるよう支援してゆくことが求められるところでしょう。

この ウクライナからの避難民の支援については (さきの4/6付のブログでも触れさせていただいておりますが)国内の各自治体においても手を挙げるところが相次いでおり、私の立場としても 長野市は これまでの(長野冬季五輪の一校一国運動などを通じての)ウクライナとの交流の歴史を踏まえ、積極的に取り組むべきことを申し上げているところですが、それらのことも踏まえ 所管課(国際交流室)に対し「難民受け入れの際には〝言葉の壁〟が生じないよう 今のうちから準備(調査)すべき」と具申いたしました。

このことについては、過般「政策説明会」の場において 荻原市長から「長野市におけるウクライナからの避難民の受け入れについては、国の動向を注視したうえで 国からの打診があれば(前向きに)検討したい」旨の発言がありました。

このこと(発言)については、他の(受け入れを表明する)自治体の長に比して消極姿勢と言わざるを得ないところでありますが、いずれにしても 実際に受け入れを行なう段になってから慌てるのでは、支援の即応につながらないと思うことから〝今のうちに〟準備すべきと考えたところです。

そのうえで、その課題の筆頭は「言葉の壁」ではないか、と思います。

いわゆる着の身着のままでの避難、それも初めての来日となるウクライナの方々の心中(しんちゅう)には「不安」しか無いことでありましょう。

そんな中、それ(不安)を和(やわ)らげてくれるのは「言葉が通じる人の存在」であり、そのこと(言葉が通じること)は 今後の避難民の方々が長野市で安心して暮らすための、力強い糧となってくれると思います。

ただ今は 簡易な「通訳アプリ」もあることから、最低限のことは そのような機器を通じてやり取りすることで可能になるとは思いますが、私が言いたいのは 単に言葉が通じればイイということではなく、避難民の〝生の声〟を受け止める人の存在であり、そのことこそが 避難民の方々の心の支えになることは必定であるということであります。

長野市の国際交流室によると、現在 長野市内にウクライナ人の親族や関係者は居住しておらず、ウクライナの母国語を話せる人の心当たりは無いとのこと。

ただ、ウクライナの人には英語を話す(話せる)方もいることから、避難民受け入れが決まった折には、その方々の(話せる)言語を調べ それに対応できる人材を確保したいとのことでありました。

私の方からは (前掲のとおり)そうなった時点で慌てるのではなく、今のうちから 長野市におけるウクライナに関する実態を調査し、必要に応じて大学などの高等教育機関と連携するなどして 遅滞なく人道支援が行なえるよう申し上げたところです。

同じ人間として、あの戦禍での惨状の由々しきことは耐え難きところであります。

もし避難民受け入れとなった段には、かかる〝言葉の壁の解消〟をはじめ さまざまな支援を行なうことが求められてくるところであり、今のうちに想定しておくことが肝要と申せます。

◆長野市コロナ報告

4月24日(日)・25日(月)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

4/24(日) 長野市におけるコロナ感染症の発生(115人/市14365~14479例/他に3名が他自治体で届出)について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746339.pdf

4/25(月) 長野市におけるコロナ感染症の発生(63人/市14480~14542例)について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746391.pdf

「医療警報」が発令される中、善光寺御開帳では23日、最大行事の一つである浄土宗の「中日庭儀大法要」が行われました。「場所取り禁止」の呼びかけ...

季節は春爛漫。

長野エリアは 桜の時期(時季)も駆け足で過ぎましたが、さまざまな面で活動が活発化する時期でもあります。

先日 本ブログに登場したNさん、実は建設業の傍ら「マタギ(狩人)」でもあり、時期がくる(解禁になる)と 猟銃を担って山中へと入っておられるのです。

そんなNさん、4月も下旬になったこの時期「そろそろクマ(熊)が目を覚ます頃だから気をつけなきゃいかん。」と警鐘を鳴らしておられました。

ご案内のとおり、本州に広く分布する「ツキノワグマ」は、冬の間 洞(うろ)の中で冬眠し、春になると再び活動を開始します。

で、そろそろ その(目覚めの)時期になるというのです。

Nさんの〝警鐘〟に時期を合わせるように、4月に入ってから 全国では 北海道・岩手県・宮城県・石川県・神奈川県・岐阜県・福島県、それに東京都に位置する秩父多摩甲斐国立公園などで目撃情報が寄せられており、列島全域でクマが活動を再開したことが報じられています。

長野県域においては 4月2日に安曇野市・4月8日に南木曽町で目撃情報が寄せられているほか、長野市域においては 1月12日に鬼無里で目撃されたとのこと(この個体は いわゆる〝寝そびれ熊〟のようですが)

〔参考〕クマ出没情報ブログ

↓

クマ出没情報ブログ

ツキノワグマ・ヒグマの出没目撃情報一覧。都道府県別に紹介

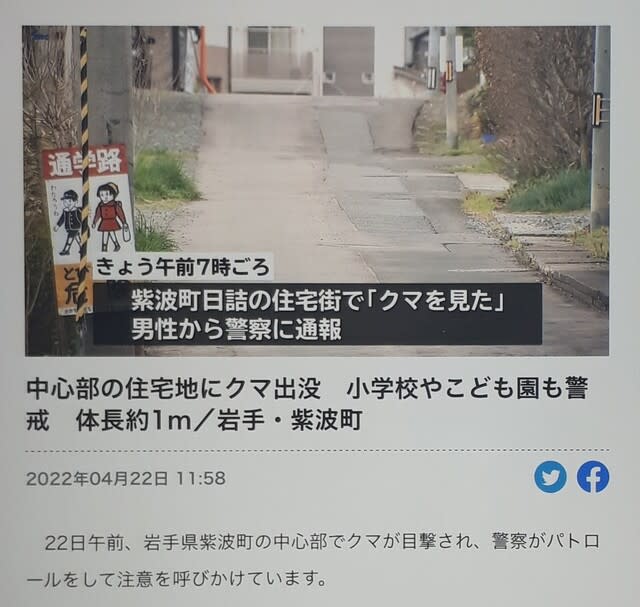

直近では、4/22の朝、岩手県紫波町(しわちょう)で 1mのクマ成獣の目撃情報が寄せられたことが報じられ、余所事(よそごと)では済まされないことを実感させられたところです。

前掲のNさん曰(いわ)く「冬眠明けのクマは とにかく腹が減っていて、食いもんの匂いがすれば どこにでも出てくるから気をつけなきゃいかん。あと、昨秋~春にかけて生まれた子熊は 娑婆(しゃば)の怖さを知らなくて、どちらかといえば好奇心旺盛なので どこへでも出てくる。」そのうえで「子熊だと思って油断すんな。子熊の後ろには必ず母熊がいる。で、コイツ(母熊)は 子を守ろうと殺気立っているから、これがイチバン怖い。」とのことでありました。

折りしも今は 山菜採りのシーズンです。

山へお出かけの方々におかれては 音の出るラジオや鈴を携行するなど自己防衛に徹していただき、よもやの〝出会い頭〟にならないよう 充分にお気をつけいただきたいと存じます。

また一方〝平地〟でも さまざまな「出没注意」の喚起が聞かれました。

東和田エリアの公共施設(公園)では「マイマイガ注意」と「カラス注意」が呼びかけられています。

「マイマイガ」といえば、確か5~6年前に大発生し 卵塊の除去などで難儀した記憶がありますが、あれから時を経て 再び発生の気配があるようなのです。

それが 大発生になるかどうかは未詳ではありますが、いずれにしても市域内の一定エリアで あの厄介な卵塊や幼虫が現認されているようなので、私も含めて注意してゆきたいところです。

(あ~やだ の卵塊/過去の参考画像)

また、市域内 それも市街地においては「カラス」に注意が呼びかけられています。

特に ここ(公園)においては、人が置いた荷物をかっさらう〝盗っとカラス〟が暗躍しているので注意してクダサイ、と声かけされていました。

関係者によると、公園などで休むときに 不用意に菓子や弁当などを置きっ放しにすると、どこからともなくカラスが飛来し それらを咥(くわ)えて飛び去ってっちゃうとのこと。

で 此奴(こやつ)は、かっさらったモノを人の手の届かない場所まで運んで ゆっくり開封してご相伴(しょうばん)に預かるらしいのです。

そもそもアタマのいいカラスは、いわば人智を上回るカラス知恵?で私たちを翻弄しているみたい…油断は禁物といったところでありましょう。

マ、連中も 生きてゆくのに必死というものなのでしょうが、春の訪れと共に さまざまな生命体が活発化する中、私たち人間も 自己防衛に徹しなければならないと 思いを新たにさせられたところです。

◆長野市コロナ報告

4月23日(土)、長野市内で新たに130人(市14235~14364例/他1人は東京都で届出)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

4/20(水) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746336.pdf

ロシアがウクライナへの侵攻を始めてから2カ月となります。ロシアはウクライナの民間人を無差別に攻撃・殺害、首都キーウでは多数の民間人の遺体が残...

公私ともにお世話になり、建設業(大工仕事)に従事するNさんちに立ち寄ったところ、一枚の新聞(のコピー)を見せてくれました。

「日刊 木材新聞」なる紙(し)の一面記事です。

これを見せてくれたNさんは「現場ではモノが無く、あっても(価格)高い。みんな困っている。」とこぼしておられました。

記事は、去る19日に 日本政府がロシアによるウクラウイナ軍事侵攻への制裁措置として発動した、38の輸入禁止品目に「木材」が含まれていることを報じたものでした。

今回のロシア製品の禁輸措置は、木材をはじめ ウォッカなど38品目。いずれも 此度(こたび)のロシアの蛮行に対し制裁を科すために行なわれたものです。

禁輸自体は総額150~160億円規模で、対ロ貿易の約1,1%程度のものだそうですが、こと木材産業にとっては、他の国際的条件(状況)も加わり 厳しい状況の悪しき追い風となっているようです。

木材の国際市場は、ここ数年 アメリカの内需拡大(ハリケーン(復興)需要・コロナ(新築・リフォーム)需要)を初め 日本向け輸出国の内的要因もあり、輸出量の頭打ち→資材価格高騰状況が生まれてきているとのこと。

そこへきての ロシアの蛮行に対する制裁措置に伴う木材禁輸(入)は、業界団体に少なからずの影響を与えているようです。

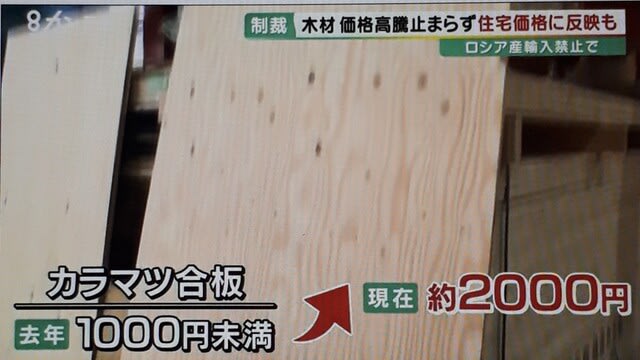

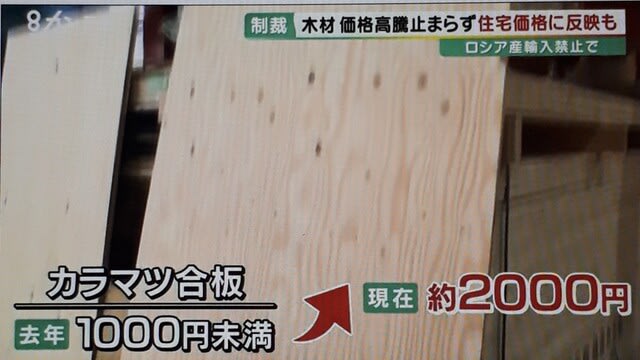

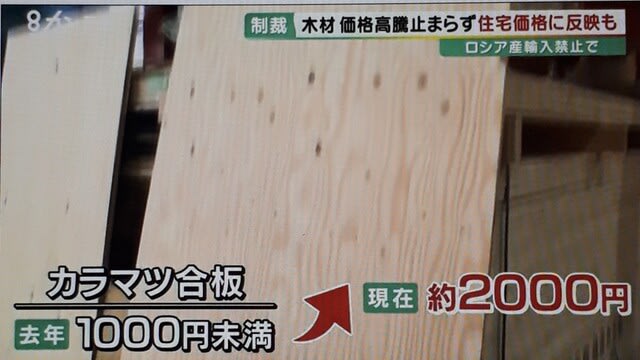

件(くだん)のNさん「特に「コンパネ」の値段が高くなって困る。」とのこと。

建設産業に欠かせない存在の「コンパネ(カラマツ合板)」ですが、原材料不足・価格高騰の煽(あお)りを受ける筆頭となっており、今の価格は通常の約2倍にもなっているそうです。

仕事のうえで 何かと使い勝手のいいコンパネの高騰は、野菜でいえば大根の値上げ・魚でいえばサンマの値上げの如く、いわばベース部分が高嶺の花となってしまい 多くの大工さんは困っているとのことでありました。

この〝現象〟については、従前(4/5のブログ「世界情勢と日本農業の相関関係」)にも触れましたが、わが国の産業が その原材料の多くを海外に依存していることが根本的な課題(問題)として横たわっていることがいえるでしょう。

例えば建設業など 木材を多く使用する産業においても、わが国が 国内の約7割を森林で占めているにも拘わらず、その原材料を海外に求めたうえで自国の産業を成り立たせている現状にあります。

で、それは、さきのコロナ禍における〝マスク不足現象〟と同じく 海外市場の変化や国際的政治状況によって(木材の)輸入が滞(とどこお)れば、その時点で日本の建設産業が慌てる事態に陥ってしまうのもです。

このことについては、今更の論争でもなく 既に多くの識者が警鐘を鳴らし、さまざまな場面においても「何とかせねば…」の意をもって試行錯誤が為(な)されているところでありますが、私たちは、今回のウクライナ問題において 木材産業も外資頼みである状況を再認識し、いわゆる「林業の治山地消」をめざして注力すべきことは言うまでもありません。

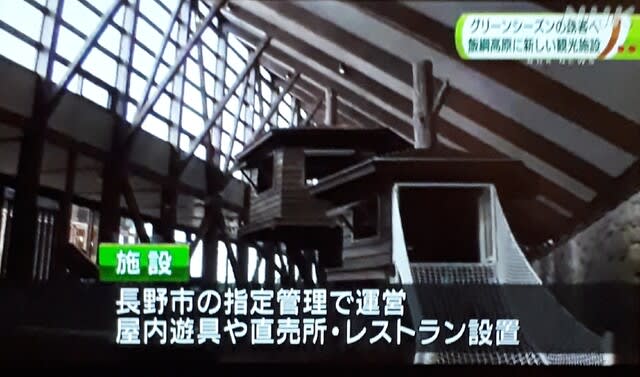

そんな中、長野市の山あい(飯綱山麓)に「地元山材の地産地消」を果たした施設がオープンしたことが伝えられ、一縷の光明を見た感でありました。

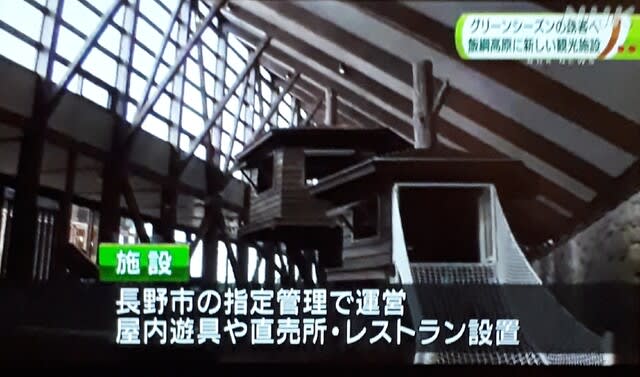

この22日、長野市内の飯綱高原に『森の駅 Daizahoushi』がオープンしました。

『森の駅 Daizahoushi』は、閉鎖を余儀なくされた飯綱スキー場に代わる グリーンシーズンの環境拠点として整備された 市民向けのレジャー施設です。

施設内には、5棟のツリーハウスやネット遊具などを備えた全天候型の屋内アクティビティ施設・新鮮な地元産野菜や果物を取りそろえたマルシェ(農産物直売所)・地元産食材を使った料理を楽しめるカフェやテイクアウトコーナーを備え、戸外には 大座法師池を一望できる大型デッキサイトやピザ窯を備えた炊事場を新設、森の駅で食材購入やキャンプ道具をレンタルしてキャンプができる「キャンプフィールド」、さらに 子どもから大人まで大自然の中で大冒険を味わえるダイナミックなZIPLINE(ジップライン)など、ナガノの自然を満喫できる施設となっています。

『森の駅 Daizahoushi』を含む Nagano Forest Villageのご案内(長野市HP)

↓

Nagano Forest Village のご案内 - 長野市ホームページ

この施設の詳細については後日に譲ることといたしますが、この日の記事で 私が述べたいのは、この施設の建屋部分の木材の多くが、地元産のカラマツを使用していることです。

地域に根付くことを期して整備された施設の原材料を地元産の木材で賄(まかな)う。

まさに「木材の地産地消」を体現した好事業といえるでしょう。

現下の国際社会情勢は、私たちにさまざまなことを考えさせることとなっています。

公私ともにお世話になり、建設業(大工仕事)に従事するNさんちに立ち寄ったところ、一枚の新聞(のコピー)を見せてくれました。

「日刊 木材新聞」なる紙(し)の一面記事です。

これを見せてくれたNさんは「現場ではモノが無く、あっても(価格)高い。みんな困っている。」とこぼしておられました。

記事は、去る19日に 日本政府がロシアによるウクラウイナ軍事侵攻への制裁措置として発動した、38の輸入禁止品目に「木材」が含まれていることを報じたものでした。

今回のロシア製品の禁輸措置は、木材をはじめ ウォッカなど38品目。いずれも 此度(こたび)のロシアの蛮行に対し制裁を科すために行なわれたものです。

禁輸自体は総額150~160億円規模で、対ロ貿易の約1,1%程度のものだそうですが、こと木材産業にとっては、他の国際的条件(状況)も加わり 厳しい状況の悪しき追い風となっているようです。

木材の国際市場は、ここ数年 アメリカの内需拡大(ハリケーン(復興)需要・コロナ(新築・リフォーム)需要)を初め 日本向け輸出国の内的要因もあり、輸出量の頭打ち→資材価格高騰状況が生まれてきているとのこと。

そこへきての ロシアの蛮行に対する制裁措置に伴う木材禁輸(入)は、業界団体に少なからずの影響を与えているようです。

件(くだん)のNさん「特に「コンパネ」の値段が高くなって困る。」とのこと。

建設産業に欠かせない存在の「コンパネ(カラマツ合板)」ですが、原材料不足・価格高騰の煽(あお)りを受ける筆頭となっており、今の価格は通常の約2倍にもなっているそうです。

仕事のうえで 何かと使い勝手のいいコンパネの高騰は、野菜でいえば大根の値上げ・魚でいえばサンマの値上げの如く、いわばベース部分が高嶺の花となってしまい 多くの大工さんは困っているとのことでありました。

この〝現象〟については、従前(4/5のブログ「世界情勢と日本農業の相関関係」)にも触れましたが、わが国の産業が その原材料の多くを海外に依存していることが根本的な課題(問題)として横たわっていることがいえるでしょう。

例えば建設業など 木材を多く使用する産業においても、わが国が 国内の約7割を森林で占めているにも拘わらず、その原材料を海外に求めたうえで自国の産業を成り立たせている現状にあります。

で、それは、さきのコロナ禍における〝マスク不足現象〟と同じく 海外市場の変化や国際的政治状況によって(木材の)輸入が滞(とどこお)れば、その時点で日本の建設産業が慌てる事態に陥ってしまうのもです。

このことについては、今更の論争でもなく 既に多くの識者が警鐘を鳴らし、さまざまな場面においても「何とかせねば…」の意をもって試行錯誤が為(な)されているところでありますが、私たちは、今回のウクライナ問題において 木材産業も外資頼みである状況を再認識し、いわゆる「林業の治山地消」をめざして注力すべきことは言うまでもありません。

そんな中、長野市の山あい(飯綱山麓)に「地元山材の地産地消」を果たした施設がオープンしたことが伝えられ、一縷の光明を見た感でありました。

この22日、長野市内の飯綱高原に『森の駅 Daizahoushi』がオープンしました。

『森の駅 Daizahoushi』は、閉鎖を余儀なくされた飯綱スキー場に代わる グリーンシーズンの環境拠点として整備された 市民向けのレジャー施設です。

施設内には、5棟のツリーハウスやネット遊具などを備えた全天候型の屋内アクティビティ施設・新鮮な地元産野菜や果物を取りそろえたマルシェ(農産物直売所)・地元産食材を使った料理を楽しめるカフェやテイクアウトコーナーを備え、戸外には 大座法師池を一望できる大型デッキサイトやピザ窯を備えた炊事場を新設、森の駅で食材購入やキャンプ道具をレンタルしてキャンプができる「キャンプフィールド」、さらに 子どもから大人まで大自然の中で大冒険を味わえるダイナミックなZIPLINE(ジップライン)など、ナガノの自然を満喫できる施設となっています。

『森の駅 Daizahoushi』を含む Nagano Forest Villageのご案内(長野市HP)

↓

Nagano Forest Village のご案内 - 長野市ホームページ

この施設の詳細については後日に譲ることといたしますが、この日の記事で 私が述べたいのは、この施設の建屋部分の木材の多くが、地元産のカラマツを使用していることです。

地域に根付くことを期して整備された施設の原材料を地元産の木材で賄(まかな)う。

まさに「木材の地産地消」を体現した好事業といえるでしょう。

現下の国際社会情勢は、私たちにさまざまなことを考えさせることとなっています。

日々 市役所へ登庁するうち「横断歩道橋」が経年劣化も著しいことを再認識し、関係部局等に具申しました。

現在の長野市役所には、3つの大型駐車場と 第一庁舎前の「広場駐車場」があり、600台超の車両が駐車することができます。

特に、庁舎から国道19号線を跨(また)いだところにある「緑町立体駐車場」は 駐車可能台数が343台と最も多く、多くの市民が利用されています。

かくいう私も、登庁の際には 専(もっぱ)ら緑町立体駐車場を使っています。

この 緑町立体駐車場へクルマを止めた人は、徒歩で 隣接するビルの横を通って南下、東西を走る国道19号を横断して庁舎の敷地に入ります。

その横断の手段は、横断歩道を渡るか 横断歩道橋を渡るかの2択なのですが、健脚の人や 信号が変わるのが待ち切れない人は、横断歩道橋の階段を上って渡橋し (階段を)下りてゆかれるのです。

で…この横断歩道橋について 経年劣化も著しいことが現認されており、利用者の一人でもある私も これまで意識していたのですが、この歩道橋の所管(管理)は (国道の上に設置していることから)国(国土交通省)であることから そちら(国)で動きがあるかと陪観(ばいかん)していましたが、冬を経て春を迎え状態は悪くなる一方となっており さすがに安全面からも看過できないと思い至り、関係方面に具申することとしました。

この歩道橋の劣化は、階段部分が著しいこととなっています。

歩行者が足を踏みしめ上り下りする階段が、酷(ひど)く錆(さ)びているのが現認されます。

歩道橋の鉄部が錆びて劣化し、箇所によっては階段面が劣化して部材が浮き上がったり剥(は)がれたりしています。

これは なにいう、融雪のための「塩化カルシウム」の弊害であると思われます。

冬期間の降雪の際、階段を上り下りする人が滑って転ばないよう 頻繁に塩化カルシウムを散布する(せざるを得ない)のですが、これ(塩カル)には 鉄部やコンクリート部を(塩分で)劣化・錆化させる〝副作用〟があることから、冬季に雪が降れば降るほど塩カルを散布すれば、それが歩道橋自体を劣化させることになってしまうのです。

橋脚を下から見上げれば、どうやら塩カルから出た錆が浸透したようで、橋の下部にも錆が滲(にじ)み出るように発生していました。

実は、長野市においては かつて第一庁舎の建設の際〝駐車場問題〟がクローズアップされた時期があったのです。

来庁する市民の利便性に配慮し、第一庁舎の西側に立体駐車場を整備すべきとの声が挙げられた中、当時の市(市長)は「庁舎の西側は広場とし、立体駐車場は国道19号の北側にある既存施設を再整備する。」として現在のレイアウトとなったのです。

このことについて、議会もそれを了承する中で せめてもの条件として「立体駐車場を利用した人が安全かつ順調に第一庁舎(敷地)に入れるよう配慮すべき」と申し入れ、市もそれを配慮するとしていました。

ところが、ここへきての横断歩道橋の この劣化状態であります。

この状態を看過すれば、冬季以外の時期でも 階段部分の支障により転んだりする人が出ないとも限らないでしょう。

そこで、このことについて 市の所管(建設部監理課)に連絡し、長野市の立場で国(国交省長野工事事務所)に改善方を強く要望するよう具申すると共に、私の立場では縁故の国会議員事務所に連絡し そちらの方からも調査・要望を行なってもらうよう具申することといたしました。

近年の歩道橋については、傾斜の緩いスロープ型や 階段部分に凍結防止の温床線の入ったものなど様々な形状・装備のものがあり、また ここ(市役所前)のみならず、多くの箇所で支障が生じた歩道橋があると思いますが、特に その使用頻度や、さまざまな方々が使用する(渡る)形態などに配慮し 改修などの措置が講じられるよう具申してまいりたいと存じます。

以前に伺ったお宅(Aさん宅)に ワン(犬)の写真があったのですが、当(とう)のワンの姿は無く…どうしたのか聞くともなくしていると、そこのご主人「実はコイツ、首輪が外れて逃げ出したまま行方知れずになって そのまんまなんだよ…」と話してくださったのを思い出しました。

と いうのも、先日のネットニュースで「6月1日に『改正動物愛護管理法』が施行されることとなり、ペットの犬猫に「マイクロチップ」の装着が義務化へ」が報じられたからです。

もし 件(くだん)のワンにもマイクロチップが装着されていれば、飼い主の元へ戻る可能性も高まっただろうに…と思わされたものでした。

今回の 犬猫へのマイクロチップの装着義務化の対象は、犬猫の繁殖や販売を行う業者です。

国のデータベースに、個体の名前・性別・品種・毛の色・業者名の登録が、購入する飼い主にも氏名・住所・電話番号などの登録が義務づけられることになります。

但し、個人間での譲渡や 既に(犬猫を)飼っている場合は、装着が努力義務となるとのことです

この「マイクロチップ」は、直径2mm×長さ8~12mmの 生体適合ガラスで覆われているICチップの入った電子器具で、注射器状の器具を使って 余皮が多く痛みの少ないとされる首の後ろに挿入する形で装着されます。

マイクロチップの埋め込み作業は医療行為ですので、獣医師のみが行なうことができます。

内蔵されているICチップには 個体(犬猫)それぞれの15桁の数字が記録され、この番号をマイクロチップリーダー(読み取り専用機)で読み取ることにより、個体識別(飼い主の名前・住所・連絡先の照会)ができるという仕組みです。

マイクロチップ自体に電池は必要なく、一度装着すれば半永久的に使用ができることから 装着自体は本人?にとって一生に一度で済むとのことです。

マイクロチップに記録されている番号と飼い主の情報は「動物ID普及推進会議(AIPO)という機関に登録され、当該の犬猫の情報の照会は 各自治体の動物愛護センターや保健所等を通じてAIPOから通知されるので、もし登録したペットが迷子になってしまったら AIPOに対して「逸走」の登録をする必要があります。

マイクロチップ装着の義務化で大きく変わるのは次の2点だそうです。

1.ペットショップや犬猫を直接販売するブリーダーなどの販売業者に対し、扱う犬猫へのマイクロチップ装着・情報登録の義務化

2.マイクロチップを装着している犬猫を譲り受けた飼い主に対し、登録情報変更の義務化

今回の改正法の施行により、6月以降は 販売目的で出される犬猫にはマイクロチップが装着されている(されていなければならない)ことになります。

なお繰り返せば、既に飼っている犬猫に対してはマイクロチップの装着は義務化されないものの「努力義務」として推奨されることになります。

また 拾ったり他者から譲渡された場合、未装着のときは努力義務・装着されていた場合には登録情報の変更が義務づけられます。

今回の 犬猫へのマイクロチップの装着義務化の背景には、さきの『東日本大震災』での ペットと飼い主さんとの〝再会率〟にあったとのことです。

あの大災害の際にも、(主に犬の場合)鑑札もしくは狂犬病予防接種注射済票を付けていた迷子犬の飼い主への再会率は100%でしたが、それが無い犬の場合の再会率は10%にも満たなかったそうです(前掲のAさんも似たケースといえます)。

これら〝無情の別れ〟を一件でも少なくするためにも、マイクロチップ装着は有効と言えるでしょう。

また 国際的にみても、ヨーロッパを中心に犬猫へのマイクロチップ装着を義務化する国が増えており、例えば 日本から海外へペットと一緒に入国するためには、マイクロチップを装着していなければならない国も多くなっているそうで、いわば〝世界基準〟を満たすためにも マイクロチップ装着の義務化が必要であると考えられているとのことです。

そして、マイクロチップ装着義務化によって「殺処分」減らすことも期待されるとのこと。

環境省によると 例えば2020年度に全国の動物愛護センターや保健所に引き取られた犬猫は約7万匹で、このうち飼い主への返還や新たな飼い主への譲渡が行われず殺処分されたのは 約2万匹超に上ったとのことで、今後 マイクロチップの装着が進むことにより、先ずは飼い主への返還につながり、そのうえで飼育放棄や無碍(むげ)な捨て行為の抑止につながることも期待されるとのことです。

ただ、既存の飼い主さんにとって、自分の飼う犬猫の体内にチップを埋め込むことについては いわゆる〝抵抗感〟があるようです。

ある調査機関がネット上で行ったアンケートによると、チップ未装着の犬猫の飼い主340人のうち「装着させたくない」と答えた人が56%に上(のぼ)り 続いて「悩んでいる」が27%で「装着させたい」は18%に止(とど)まったとのことです。

装着させたくない理由では「かわいそう」「生き物にチップを埋め込むのは倫理に反する」などの回答があったそうで、この事業の真の目的は浸透し切っていない現状が伝えられていました。

このことについて専門家は「(前掲のとおり)大規模災害では飼い主とはぐれるペットが多く、チップの装着が効果を発揮すると見込まれることから、装着時の痛みの少なさや安全性について国や関係機関が がデータを交えて積極的に発信し、飼い主の不安を払拭(ふっしょく)する必要がある。」としていました。

なお、長野市においては「ペットの殺処分ゼロ」を標榜し、保健所の敷地内に(保護犬猫)専用のハウスを整備するなどして(殺処分ゼロに)積極的に取り組んでいることから、(長野市としても)このマイクロチップの装着義務化を積極的に推進することになるでしょう。

今後はチップ装着のメリット・デメリットを分かりやすく示し、多くの市民(飼い主さん)の理解を得たうえで、いずれにしても販売→飼育の責任(感)が深まると同時に イザというときの〝再会率〟に万全が期されるよう(チップ装着が)貢献してくれることを期待するところであります。

◆ 長野市コロナ報告

4月20日(水)、長野市内で新たに163人(市13790~13952例)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

4/20(水) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746166.pdf

過日、信濃毎日新聞の「おくやみ欄」に 見覚えのあるお名前があったので、念のため当該の地区に住む人(Aさん)に確認したところ やはりその御仁でありました。

Aさんがおっしゃるには、その方は数年前に認知症を患(わずら)って入院加療を余儀なくされ、この日(物故)に至ってしまったとのことです。

で、それを教えてくれたAさんのお宅のご主人(故人)もまた かつて認知症に罹患して、そのまま人生の幕を下ろしてしまったのでした。

また それとは別に、ご伴侶(ご主人)が認知症で入院している方もおられ…私の周囲では 複数の方が認知症絡みでご苦労された(されている)経過があるのですが、その方々(主に奥さんたち)が いずれも異口同音におっしゃるのが「認知症は切(せつ)ないもの」とのことであります。

そのうえで やはり異口同音に「認知症になるのは どうしようもない面はあるけれど、できれば そんなことにならないことに超したことは無い。あんたの立場でも、認知症にならないよう気をつけてほしいと みなさんに伝えてください。」と乞(こ)われたことから、改めて触れさせていただきます。

ご案内のとおり 認知症は、脳の病気や障害など様々な原因により(脳の)認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます。

認知症の初期段階では、加齢による〝単なる物忘れ〟に思われがちですが、そのうちに 仕事や家事など普段やっていることを頻繁に間違う・お金の勘定ができなくなる・時計の文字盤が読めなくなる・慣れた道で迷う・会話がかみ合わなくなる・急に怒り出したり感情的になる・憂うつ、無気力になる などの「サイン」が出てきたときには、専門機関に相談する必要があると申せます。

認知症の中で最も多い「アルツハイマー型認知症」は、脳神経が変性して脳の一部が萎縮していく過程でおきる認知症です。症状はもの忘れで発症することが多く、ゆっくりと進行します。

次に多いのが脳梗塞や脳出血などの脳血管障害による「血管性認知症」です。障害された脳の部位によって症状が異なるため、一部の認知機能は保たれている「まだら認知症」が特徴で、症状はゆっくり進行することもあれば、階段状に急速に進む場合もあるとのことです。

その他に、手足が震えたり歩幅が小刻みになって転びやすくなる「パーキンソン症状」が現れる「レビー小体型認知症」また スムーズに言葉が出てこない・言い間違いが多い・感情の抑制が効かなくなる・社会のルールを守れなくなるといった症状があらわれる「前頭側頭型認知症」といったものがあるそうです。

わが国における65歳以上の認知症の人の数は約600万人と推計され、2025年には高齢者の5人に1人が罹患する(約700万人)と予測されており、日本社会の中では常態化する疾病と位置づけられつつあります。

また最近では、若い人の中にも 脳血管障害やアルツハイマー型認知症のために認知症を発症することがあり、これを「若年性認知症」といい、全国では 約4万人が罹患していると推計されているとのことです。

お身内が認知症に罹患した家庭では、その介護に相当な負担がかかることになります。

初期のうちは「何か普段と違う…」と思われていたものが、本格的に発症したときには 前述のAさん曰く「赤子(幼児)を看(み)るようなもの。イヤ それより数倍タイヘンだった…」と述懐されています。

また、別のお宅(Bさん宅)では 過去に脳梗塞を患って数年が経過した頃、急に怒りっぽくなったり 物事を急に投げ出すようになり、その数ヶ月後には一気に症状が進んで認知症の診断を受けることになってしまいました。

で、それぞれの家庭で共通しておっしゃるのは「認知症は「自我を喪失」してしまう…これが何より切ない」とのことであります。

同じ病気でも、自分の意思が示せるもの(病気)については、家族と意思の疎通が取れ続けるものの、一旦 認知症に罹ってしまうと、その人の自我が「あさっての方に行ってしまう(Aさん)」ことから、同じ屋根の下に住んでいても 全く違う世界にいるようになるのが切ない とのことでありました。

また一方で「認知症になって切ないのは家族。本人は自我を失いながらも、自覚の無いままにあっちの方に行くんだから(本人に)ストレスは無いわよね(Bさん)」と 自嘲気味におっしゃる家族もおられますが、いずれにしても 一度(ひとたび)認知症になると、もう後戻り(回復)はできないことから、先ずはそうならないこと・万一 そんな傾向が見られたら、早期に専門医の門を叩くことが肝要と言えるようであります。

そんな認知症を取り巻く事象に関して、ここでも「コロナ禍」の悪しき影響があるようです。

例えば、認知症に罹患し 施設や病院に入った際には、通常であれば 家族は頻繁に施設を訪れ、症状が進まないように 直接会って声かけなどに努めるところですが、現下のコロナ禍においては 一度(ひとたび)入所・入院してしまえば、その後は感染拡大防止のために〝面会謝絶〟となり、身近な親族であっても面会が許されなくなり やがて本人の〝覚え〟が乏しくなり、結果、認知症の進行が早まってしまうことになることが往々にしてあることも聞かれるところです。

いずれにしても、高齢化が伸張する中 先ずは認知症にならないことが第一義であり、そのためには、年を重ねても 趣味をもったり軽運動に励むなど「生き甲斐づくり」に勤(いそ)しむこと・また 過去に脳梗塞などの疾病の経験のある人は、定期的な医師の診断を仰ぎ 自己管理に努めることが肝要といえるでしょう。

地域の御仁のご訃報に触れ、改めて 認知症の難儀さと怖さを再認識し、方々におかれては そのような状況に陥らないようご自愛いただきたいと思いをいたしたところでありました。

◆ 長野市コロナ報告

4月18日(月)・19日(火)、長野市内で新たなコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

4/18(月) 長野市におけるコロナ感染症の発生(94人/13524~13617例)について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746054.pdf

4/19(火) 長野市におけるコロナ感染症の発生(172人/13618~13789例)について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746093.pdf