「獣(けもの)」の怖さ

日本海の海水浴場に「イルカ」が出没し 海水浴客に被害を与えていることが報じられるに接し、思わず 昨日に地域で起こった〝イノシシ被害〟に重ね合わせたところです。

報道によると、17日の「海の日」折からの猛暑によってか 多くの海水浴客が訪れていた福井県美浜町の水晶浜海水浴場で突然「速やかに浜にお上がりください!」とのビーチセーバーのアナウンスが鳴り響きました。

何をと見れば、海上を泳ぐ男性客のスグ後ろを 背ビレを立てた「イルカ」が1頭泳いでいるではありませんか。

この浜では イルカが頻繁に現れ、16日早朝には 約5mの沖合を泳いでいた男性に野生のイルカがぶつかり、男性はろっ骨を複数折る大けがを負ってしまったとのこと。これとは別に、別の男性3人も イルカに噛まれるなどして軽いケガを負ったそうなのです。

専門家によると、この単独のイルカは 群れからはぐれた「はぐれイルカ」ではないか とのことです。

この「はぐれイルカ」の行動には、いくつかの可能性があるようです。

第一には 群れからはぐれた個体が「群れ」を求めて 人に接近しているのではないかとのこと(過去にはクジラの群れに接近した事例もあるそうです)。

第二には「相手より自分が格上である」と、強い行動で示すためにぶつかってきているのではないか、とのこと。いわゆる〝マウント〟を取りにきているのではないか と。

第三には、人にじゃれついているのではないか とのこと。

いずれにしても イルカは高い知能を有していることから、さまざまな行動パターンが考えられるようです。

一方で専門家は「イルカは個体も大きく スピードや力(ちから)も持ち合わせているため、その受けるダメージは 陸上でイノシシやクマにやられるものに匹敵することから、それらと同じくらい危険なものです。」と警鐘を鳴らしています。

イルカは、その体重は100~200kgもある〝巨漢〟で、泳ぐスピードは50~60km/h にも達します。また 泳ぎ回る魚を捕食するため、鋭い歯を持っていることから、イルカにまともにぶつかられたら、人間などひとたまりもありません。また その歯でかまれなどすれば、人の指など簡単に食いちぎられてしまうでしょう。」と警告します。

そのうえで専門家は「海中では 人は陸上以上にハンディがあることから、場合によってはイノシシやクマに出くわしたときよりも被害が大きいことが想定されます。」と

海(水中)の場合は、例えば ぶつかった衝撃で気を失うなどすれば それは直ちに溺死につながることから「遊泳中にイルカを見ても 興味本位で近寄るなどの行為は絶対にしないでほしい。」とのことでありました。

動物(獣)については、テレビ番組などで 人が勝手につくりあげたイメージがあるのではないか と思います。

例えば イルカ。外国の番組「わんぱくフリッパー」の中で、飼い主に慣れ切ったイルカ(フリッパー)が活躍するストーリーや、シーワールドなどのアトラクションで芸をするイルカなどを見るにつけ「イルカは人なつっこく従順な生き物」とのイメージ先行があるのではないか。

また 例えばアライグマ。人気番組「あらいぐまラスカル」の 人なつこく可愛らしいキャラクターから、ペットとして販売されるも その実は非常に獰猛(どうもう)な性質ゆえに人慣れせず、今や捨てられ野生化したアライグマが増加傾向にあるとか。

今回の〝イルカ騒動〟においても、相手(イルカ)は やはり「獣(海獣)」としてのパワーを持ち合わせていることから〝弱者〟の人間は、野生動物に対しては 充分に注意しなければならないということでありましょう。

このことについては、先日 川中島町御厨の寺の境内でイノシシの突進をくらったKさんが 図らずも証明することになってしまいました。

Kさん曰く「相手(イノシシ)は、体長1mそこそこだったけど、その力たるや とても人間なんかが敵(かな)うもんじゃなかった。後ろからドーンと突き飛ばされれば もうそれっきり。ただぶっ飛ばされるだけだったよ。」と、今も やや痛む左腕をさすりながら話してくれました。

文明社会の頂点に居る人間ども。

しかし 素手ともなれば、その存在は非常に弱いものでありましょう。

で あるから、大自然に対し 常に謙虚でなけれなならない。

さまざまな事案が、私たちに教えてくれているのです。

市政直行便NO.55を発行…6月議会報告、市議引退の挨拶も

私もそう思う「裾花川氾濫を忘れるな」

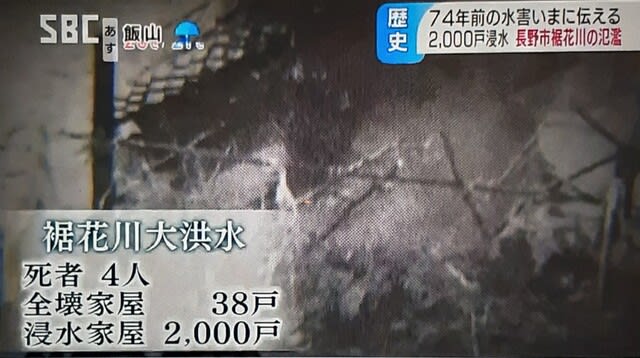

16日のローカルニュースで、昭和24年に長野市内を流れる「裾花川」が決壊し 大きな被害が出た災害の「記録誌」が編さんされたことが報じられ、この取り組みに共感すると同時に、私も 裾花川氾濫のリスク(可能性)について同じく憂慮の思いを新たにしたところです。

報道によると、この記録誌を編さんしたのは 市内荒木で区長を勤めるYさん。

長野市史でも希有ともいえる〝市中水没〟の事実を踏まえたうえで「昭和24年の裾花川の決壊を知っている人がどんどんいなくなっていく。「裾花川が決壊するなんてありえないよね~」それじゃあまずいんじゃないかと思って記禄誌の編さんに取り組みました。」とのことでありました。

Yさんは、当時の新聞記事や気象台のデータと照らし合わせながら 住民の証言を得たり、関係者と現場を歩くなどしながら 当時起こったことを時系列に並べたそうです。

それによると、昭和24年9月23日の朝、それまで2つの低気圧の通過に伴う大雨が収まり 長野市内は「曇り時々小雨」の状態だったそうです。

大雨が収まって やれやれと思っていた午前5時過ぎ 裾花川の異常水位が現認され、その後 午前7時半頃、旧国鉄の鉄橋の下流「九反(くたん)」で堤防が100mに亘り決壊、水は九反・荒木方面から 大豆島(まめじま)まで濁流となって押し寄せたそうです。

さらに1時間後、上流の裾花橋の東側が崩れると 橋梁の材木が鉄橋を塞(ふさ)ぎ、もう一か所で堤防が崩れてしまい 長野駅構内では、およそ1メートルの浸水を記録したとのこと。

重ねて正午過ぎには、県庁のすぐ南 岡田町でも決壊し、人々は、近くの山王小学校に避難を余儀なくされました。

この災害で 4人が生命を奪われ、38戸が全壊・約2,000戸が浸水被害を受けることとなってしまいました。

この記録的な水害の背景には 2つの特徴が語られています。

1つは この日の気象。

災害発生の朝、長野市内も雨は降っていましたが 少雨に止(とど)まっていたとのこと。しかし その上流(鬼無里・戸隠エリア)で豪雨となり、そこで降った大量の雨水が河川水となり 一気に流下してきたそうです。

2つめは 当時の地勢。

今の裾花川は、江戸時代 松代藩(による公共工事)により、河川線形が変えられ 市内西部を流れをようになった(された)ものだそうです。

昭和24の水害の際には、濁流は もとあった市内全域を流れる支川の線形を辿るように流れ、もって 市内全域が水に浸かることとなってしまいました。

災害の後、裾花川上流では コンクリート型アーチダム「裾花ダム」が建設され、上流水の流下を大幅にコントロールすることができるようになりました。

また この災害においては、災害復旧工事に 当時の受刑者が動員され、一人の逃亡者も無く工事の大きな人手となられる美談があるなど (記禄誌には)実にさまざまな経過を辿った史実がつぶさにまとめられているそうです。

なお この冊子の最後の章は、地区の防災計画になっているとのこと。

大きな災害の歴史(史実)を振り返ると同時に 災害時の避難行動等の対応の何たるかについても詳しく掲載され、地区の自主防災会活動に役立てられることになっているそうです。

ここのところ、列島の各地で「線状降水帯」による異常な多雨による水害・土石流災害が頻発する様相、さらに長野市においては「令和元年東日本台風」による河川堤防の越水→決壊などの甚大な被害が発生するなど、河川に起因する水害や 多雨による山肌の崩落による被害が続々と報じられています。

そんな中にあっての「裾花川氾濫」の危険性の考察は、私たち長野市民にとって 避けて通れない課題であると認識するところです。

みなさん既にご案内のとおり、裾花川に接して聳(そび)える旭山(あさひやま)は 固くて脆(もろ)い「裾花凝灰岩」で構成されており、今もボロボロと崩れながら現在の景観を成しています。

これが、例えば地震や異常な多雨などによって崩落し 裾花川の本流を塞ぐことにでもなれば、そこには〝不測のダム湖〟ができ、それが臨界点に達したときには 昭和24年の水害と同様に 旧市内に向けて一気に流下することになるのではないでしょうか。

そんな懸念は いわば取り越し苦労であったとも思っていました。

しかし 今回のYさんによる記禄誌編さんの報に触れ、やはり過去の災害を忘れないでおくと同時に、ダムができたとは言え 災害の可能性については常に心に留め、今のうちから対応(対策)に知見を及ぼすべきことを再認識したところです。

もとより 裾花川流域には、長野県庁・長野市役所などの公的機関をはじめ JR長野駅などの交通インフラ拠点や住居・商業エリアなどの本市の中枢が密集しており、言いようによっては 千曲川・犀川が及ぼす水害以上に〝複合的被害〟が大きいのではないかと思うところです。

予測不能の昨今、裾花川流域も要注意 の思いを、Yさんと共に新たにいたしたところです。

長野市が 南長野運動公園に続き城山公園での犬の散歩(一部)開放に向け前向き検討の報

予(かね)てより市民要望が重ねられてきた「公園での犬の散歩開放」について、市が 今年度「南長野運動公園」を開放するのに続き「城山公園」についても(一部)開放するよう検討していることが報じられました。

この「長野市内の公園における犬の散歩開放」については、私自身 そう(開放)すべきとの思いを温めていたところですが、いち議員の提案にしてしまうと それだけのことに止(とど)まってしまうと考え、ここは市内の愛犬家団体の方々から提案していただく形がふさわしいのではないかと思慮し そこで市内の有為な愛犬団体に〝飛び込みアポ〟を取り、事情を説明したうえで要望書(提案書)を出していただく運びとなりました。

私が〝白羽の矢〟を立てたのが「NPO法人家庭犬育成協会 パドックNAGANO」さんです。

特に面識も無いままにメールを送って協力を請(こ)うたところ、代表のHさんご夫妻は 私の思いを直ちに理解してくださり 後に協働で 2度に亘り市に要望書を提出したところです。

第1弾の要望書では 大きな河川で南北に隔てられる長野市においては(南北の)均衡ある公園開放を提案、それに対し市は 新たに「南長野運動公園」の開放を(R5年度中に向け)検討している旨を明らかにしてくれました。

一同は そのこと自体は評価すると同時に、で あるのならと、引き続き北部の公園の開放を求めることとなり、その対象を「城山公園」としたのでした。

この「城山公園の開放を」の要望には、パドックNAGANOさんの 単なる犬の開放の要望を超えた〝多面的な見識〟が包含されていました。

パドックNAGANOさんは 城山公園が国宝「善光寺」に隣接していること、そのうえで 善光寺境内では犬の連れ歩きが容認されているのに、例えば犬連れの観光客が 善光寺参拝の後に引き続いて城山公園を散策(散歩)しようとしても、城山公園に入った途端に「犬はダメ」は厳し過ぎるでしょう、という論理です。

このことは、善光寺~城山公園を一体的に連動させての観光資源と考える長野市の方針にも矛盾しているところであり、いわゆる観光インバウンドの推進を進める長野市にとっても 城山公園における犬の連れ歩き解放は、むしろ推進すべき取り組みと言っても過言ではないところであります。

さらにパドックNAGANOさんは、城山公園の開放は 市民の生活の質向上・長野市のイメージアップ・長期的な視野から、長野市への移住先候補としての魅力度アップ・観光インバ ウンドの向上・犬を通じての観光客と長野市民との交流のきっかけの可能性等、さまざまな面で有益なことが多いことなどのご提案もされておられました。

この提案が、今回の市の〝前向き表明〟の根拠の一つになっていることは間違いありません。

犬と散歩できる公園の拡大を、単なる要望の枠を超えて「提案」 - 倉野立人のブログです。

長野市内で「動物福祉」に配慮した犬のしつけトレーニングや愛犬と楽しめるイベント、また子どもたちを対象に(動物福祉の)教育活動を行なっておられる「NPO法人家庭犬育...

さらに 記事の文中には、パドックNAGANOさんの〝第二の提案〟が反映されていました。

それは「犬(というより飼い主)のマナー向上に向けた取り組み」です。

さきの要望の際 パドックNAGANOさんは、犬の連れ歩きを解放する公園における「飼い主マナー向上に向けたイベントの開催」を提案されました。

これまで 愛犬家さんらは「とにかく犬の連れ歩き解放を!」と いわば要求型の要望を重ねていましたが、それでは愛犬家の一方的な過ぎないものに止(とど)まってしまい、前掲の 愛犬家以外の市民の理解、すなわち飼い主マナーの向上を実証したうえで あまねく市民理解を得るには足りない面が否めないところでした。

その面においてパドックNAGANOさんは、犬の連れ歩きを解放する公園(現場)において 実際に犬を連れ歩いたうえで、していいことといけないことの教授などを行ない もって愛犬家もそうでない人も共生できる公園づくりを進めてゆけたら、と崇高な目標を掲げておられるのでした。

そこで、今回の提案の場では 公園開放に併せての飼い主マナー向上イベントも提案され(市の)後方支援の内諾も得たところであり、それが 市の表明の中に織り込まれていたのでした。

今後、計画的に 公園での犬の散歩開放が進むことが期待されます。

他市に比して「犬の散歩に厳しい」とされる長野市。ざまざまな経過を辿って今の状況になっているところですが、今後は あまねく市民の理解を深め、誰もが楽しめる公園づくりに向け取り組みが進められるよう期してゆくところです。

・

富山県南砺市での不測の災害における 地元市議の「生命に関わる行動」に思わされる

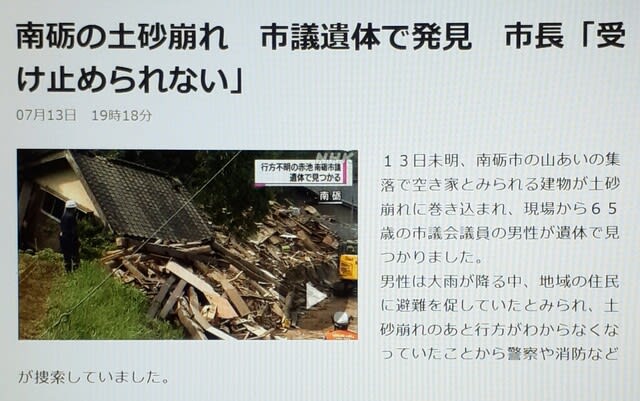

北陸エリアに 多雨を降らせる「線状降水帯」が発生する中、富山県南砺市(なんとし)で発生した土砂崩れに 現職の南砺市議会議員が巻き込まれたことが報じられましたが、その経緯を聞いて 胸が塞がる思いがいたしたところです。

土砂崩れが起こったのは 13日深夜2時頃。南砺市の山あいにある集落にも雨による災害発生が迫ってきたことから、当該の市議(A市議/65才)が 大雨の降る中を地元区長と共に避難を促し地回りをしていたそうです。その最中(さなか)、1軒の世帯と連絡が取れなくなったことが分かったことから A市議がそのお宅に向かいましたが、その後発生した土砂崩れのあと(A市議の)行方がわからなくなってしまったそうです。

それを受けて、警察や消防などが捜索していましたが、夜が明けた13日午後1時過ぎになって行方不明地点そばの川の法面(のりめん)と 崩れた屋根の間に挟まっていた1人のご遺体が見つかり、警察によってA市議さんと確認されたとのことでありました。

直後に被災地に駆けつけた南砺市のT市長は「まだ受け止められないです。彼はこの地域のリーダーとして 責任感の下に最後の最後まで1人1人確認をしながら避難させるつもりでいたと思います。まさかこんなことになるとは思わず残念です。」と沈痛な表情で話していたことが伝えられていました。

今回の災害には、さまざまな難しいケースが重なっていたことが見て取れます。

先ずは 災害の要因が「線状降水帯」であったこと。

台風などの〝明らかな気象災害〟と異なり、ただただ降り続くだけの雨災害は 避難を判断するタイミングが難しく「逃げろ!」との号令がかけにくい状況にあると思われます。

そんな中、いわば雨量が臨界点に達し いよいよ避難しなければならないときは、即ち土砂崩れなどの災害が発生するタイミングと重なるときでもあり そこには大きなリスクが生じるものでありましょう。

また、災害発生時刻が深夜であったことも 事態を難しくしました。

深夜であることから 個別(戸別)の声かけもしにくく、よって関係者の方から個別(戸別)に足を運び 避難の声かけを余儀なくされたのでありましょう。

A市議を含む関係者が 自ら災害の危険エリアに行かなければならなくなってしまいました。

で…その後の報によると、A市議が向かった「連絡が取れなくなった世帯」の人は 既に自主避難していて〝不在〟だったとのこと。この連絡の行き違いも かえすがえす残念なことでありました。

今となって 経過を分析すれば、さまざまに事前の策を講ずることができたかもしれず いわゆる「たられば」の評価があり、今回のA市議の行動について論評がされていることも聞き及んでいます。

そういう中ではありますが、同じ地方議会議員の一人とすれば 自分は安住(安全)の中に身を置いたまま ただ手をこまねいていただけではないA市議の実直な行動には、心から敬意を表したいと思います。

(前掲のとおり)ときが深夜だっただけに、直ちに警察・消防を動かして災害に対応する時間が無かったとすれば。

おそらく私とて、A市議と同じ行動を取ったと思うところです。

聞けば、A市議は この集落を地盤として議員活動に挺身しておられたそうです。

地域を愛し、地域住民を思い そのうえで南砺市全体の向上を図る。

そんな中で起こった不測の災害においては、反射的に身体が動いたのでありましょうか。

ただ そんな命懸けの行動に移る前には、事前の避難者の有無とか 行政行動の確認など、確認すべき事項はいくつかあることは周知されていますが、そんな判断をする暇(いとま)が無いほど事態は切迫していた。

今回の災害の報に接し、A市議のご冥福を心からお祈りすると同時に 不測の災害発生の際の行動の難しさを思い知らされたところでありました。

今後 私たちは、氏の生命を賭して起こした行動を無にすることなく 自治体は異なれど、地域住民の安全保持を如何に担保すべきかを 改めて考えるべきところであります。

合掌

富山県南砺市での不測の災害における 地元市議の「生命に関わる行動」に思わされる

北陸エリアに 多雨を降らせる「線状降水帯」が発生する中、富山県南砺市(なんとし)で発生した土砂崩れに 現職の南砺市議会議員が巻き込まれたことが報じられましたが、その経緯を聞いて 胸が塞がる思いがいたしたところです。

土砂崩れが起こったのは 13日深夜2時頃。南砺市の山あいにある集落にも雨による災害発生が迫ってきたことから、当該の市議(A市議/65才)が 大雨の降る中を地元区長と共に避難を促し地回りをしていたそうです。その最中(さなか)、1軒の世帯と連絡が取れなくなったことが分かったことから A市議がそのお宅に向かいましたが、その後発生した土砂崩れのあと(A市議の)行方がわからなくなってしまったそうです。

それを受けて、警察や消防などが捜索していましたが、夜が明けた13日午後1時過ぎになって行方不明地点そばの川の法面(のりめん)と 崩れた屋根の間に挟まっていた1人のご遺体が見つかり、警察によってA市議さんと確認されたとのことでありました。

直後に被災地に駆けつけた南砺市のT市長は「まだ受け止められないです。彼はこの地域のリーダーとして 責任感の下に最後の最後まで1人1人確認をしながら避難させるつもりでいたと思います。まさかこんなことになるとは思わず残念です。」と沈痛な表情で話していたことが伝えられていました。

今回の災害には、さまざまな難しいケースが重なっていたことが見て取れます。

先ずは 災害の要因が「線状降水帯」であったこと。

台風などの〝明らかな気象災害〟と異なり、ただただ降り続くだけの雨災害は 避難を判断するタイミングが難しく「逃げろ!」との号令がかけにくい状況にあると思われます。

そんな中、いわば雨量が臨界点に達し いよいよ避難しなければならないときは、即ち土砂崩れなどの災害が発生するタイミングと重なるときでもあり そこには大きなリスクが生じるものでありましょう。

また、災害発生時刻が深夜であったことも 事態を難しくしました。

深夜であることから 個別(戸別)の声かけもしにくく、よって関係者の方から個別(戸別)に足を運び 避難の声かけを余儀なくされたのでありましょう。

A市議を含む関係者が 自ら災害の危険エリアに行かなければならなくなってしまいました。

で…その後の報によると、A市議が向かった「連絡が取れなくなった世帯」の人は 既に自主避難していて〝不在〟だったとのこと。この連絡の行き違いも かえすがえす残念なことでありました。

今となって 経過を分析すれば、さまざまに事前の策を講ずることができたかもしれず いわゆる「たられば」の評価があり、今回のA市議の行動について論評がされていることも聞き及んでいます。

そういう中ではありますが、同じ地方議会議員の一人とすれば 自分は安住(安全)の中に身を置いたまま ただ手をこまねいていただけではないA市議の実直な行動には、心から敬意を表したいと思います。

(前掲のとおり)ときが深夜だっただけに、直ちに警察・消防を動かして災害に対応する時間が無かったとすれば。

おそらく私とて、A市議と同じ行動を取ったと思うところです。

聞けば、A市議は この集落を地盤として議員活動に挺身しておられたそうです。

地域を愛し、地域住民を思い そのうえで南砺市全体の向上を図る。

そんな中で起こった不測の災害においては、反射的に身体が動いたのでありましょうか。

ただ そんな命懸けの行動に移る前には、事前の避難者の有無とか 行政行動の確認など、確認すべき事項はいくつかあることは周知されていますが、そんな判断をする暇(いとま)が無いほど事態は切迫していた。

今回の災害の報に接し、A市議のご冥福を心からお祈りすると同時に 不測の災害発生の際の行動の難しさを思い知らされたところでありました。

今後 私たちは、氏の生命を賭して起こした行動を無にすることなく 自治体は異なれど、地域住民の安全保持を如何に担保すべきかを 改めて考えるべきところであります。

合掌

更北有線放送での議会報告

更北有線放送での議会報告

福岡エリアで多雨による大規模な災害 =重なる長野での過去の記禄・記憶=

週末から週明けにかけ 西日本を覆うように発生した「線状降水帯」は、長時間に亘って一定のエリアに居座り続け、それは即ち 限られた範囲に大量の水分を滞留させることとなりまして。

そして それは、さまざまな様態をもってエリア内に甚大な被害を及ぼすこととなったのでした。

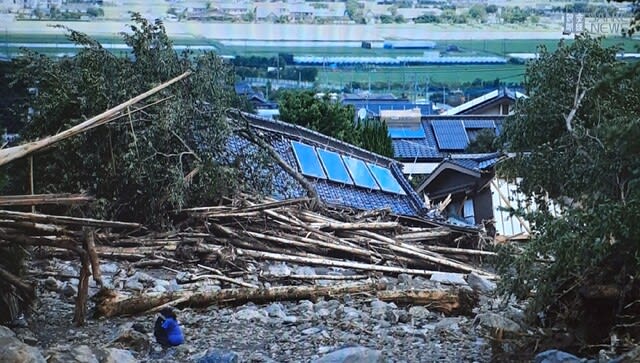

とりわけ衝撃的であり、一方で「またか…」と思わされたのが、10日の早朝に発生した 福岡県久留米市で発生した大規模な土石流災害です。

10日の早朝(午前3時頃)、福岡県に「線状降水帯情報」が発表されましたが、時間帯が早朝だったこともあり周知が至らず、その直後に発生した土石流によって甚大な被害が発生したのでした。

今回の土石流のメカニズムは〝堆積ダムの決壊〟のようです。

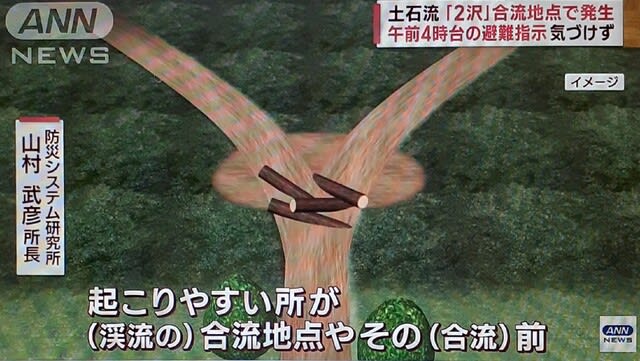

報道によると 被災した現地は、2本の支川が合流して1本になった河川沿いの集落に被害が及ぼされたとのこと。

等高線地図によると、被災現場の上流には 山地を縫うように左右から支川が流れており、それが途中で合流して流下しています。

その河川に沿(そ)いながら下流域に集落が構成されており、扇状地に近い地勢といえるでしょう。

そんなエリアに「線状降水帯」が居座り、間断なく多量の雨を降らせ続けました。

多雨を受けた山地は やがて飽和状態となり、降った水分をまとめて下流へと流下させます。

その際には、根の浅い杉などの樹木を倒したり 過去に行なった切り捨て間伐により山地に留め置かれた木材をも巻き込んでゆきます。

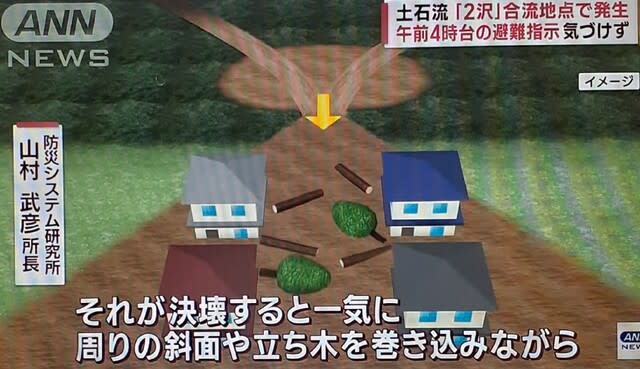

それが、今回の地勢の特徴でもあった「2本の支川」の合流点で 流水も流下物のない交ぜにしながら堆積するようになり、それがやがて(短時間のうちに)〝堆積ダム〟をつくってしまったようなのです。

止むことのない雨・流れ続ける支川・混濁しながら流下する堆積物…それは時間と共に大きな力となって一ヶ所に溜(た)まり、やがて耐えきれなくなった堆積ダムは一気に決壊し それまでため込んだ一切合切(いっさいがっさい)を怒濤の如く下流へと向かわせたのでした。

さらに悪いことに、当地では「泥質変成岩」なる巨岩が構成されており、それが多雨によって揺るがされたうえ 土石流に乗っかる形で流下し、まさにボウリングのボールの如くの勢いで麓(ふもと)の集落を襲ったそうです。

流下する大量の河川水+倒木・伐採木+泥質変成岩が、未だ明けやらぬ下流の集落を直撃…それによる被害の大きさは 想像に余り有るところであります。

・・・・・。

私たちは このニュースに接し、平成26年7月9日に発生した、木曽郡南木曽町読書(よみかき)で発生した土石流災害を思い出さざるを得ません。

この年のこの日、台風第8号が梅雨前線に暖かく湿った空気を運んだことで 関東甲信地方では大気の状態が非常に不安定となり、県内の所々で積乱雲が発達し 南木曽では1時間に70mmの非常に激しい雨を観測しました。

そかし、この多雨は 南木曽町のはるか上部の山中で降ったことなどから警戒が遅れ、その後は (今回の久留米市のように)一気に土石流が流下し、沢筋の集落を飲み込み JR中央西線を寸断する大きな被害となったのでした。

山地が多く、限られた面積の中に住居域を求める わが国の社会構造は、今回 また南木曾災害のような、沢筋や扇状地において土石流災害を及ぼします。

今回の久留米市においても、上流域に堰堤(砂防ダム)は整備されていたそうですが、それを一気に乗り越えて土石流は流下し、その猛威は すでに人智を超えたといえるところです。

また、被災地では 住宅に多量の土砂が流入されるなどし、このシーンは さきの「令和元年東日本台風」での長沼(穂保)地区の被害を思い起こさせられるところでした。

とても他人事とは思えないところです。

今回の北九州エリアの災害について、長野市危機管理防災課に対応を照会しました。

長野市は今のところ、関係機関からの要請待ちとのこと。

支援要請があれば、物資・人など ニーズに応じた対応を行なう準備は怠りなくしているようです。

(但し、基本的には 距離的に近い自治体から支援が行なわれます)

それを踏まえたうえで私は所管課に対し「長野市は さきの令和元年東日本台風の際に 全国の自治体から多くの支援を受けた。その後は いわば〝恩返し〟の意味で、要請には直ちに応えてほしい」と伝え、所管課も「当然 そのように対応するつもりです」と力強く答えてくれました。

今やいつなんどき どこで起きても不思議のない自然災害。

また、過去の災害が繰り返される状況には 歯がみするしかありません。