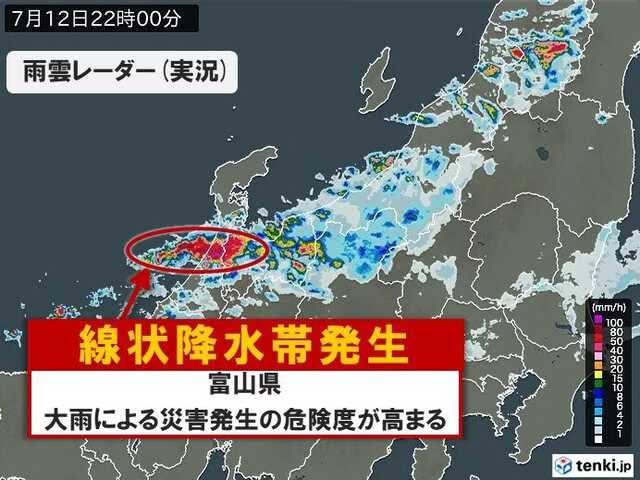

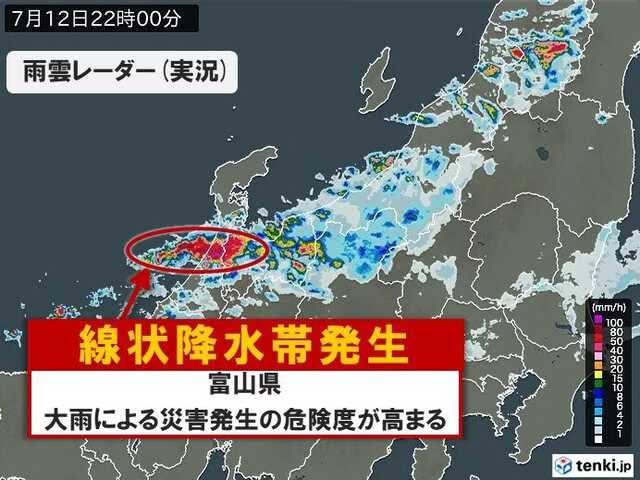

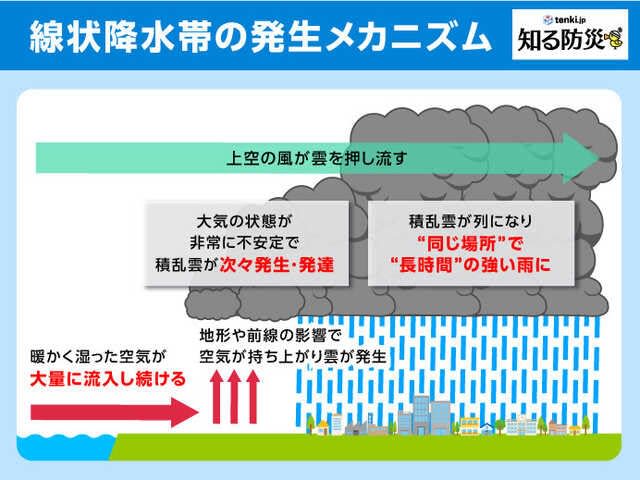

◆日本海側の北陸エリアに「線状降水帯」発生か

12日になって気象庁は、北陸地方の石川県・富山県に「線状降水帯」が発生したことを発表しました。北陸信越エリアの日本海側のほぼ全域が 多雨を降らせる線状降水帯に覆われることとなっているようです。

石川・富山エリアでは「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。梅雨前線や湿った空気の影響で、石川県や富山県では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いており「命に危険が及ぶ」土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっているとのことです。

北陸地方では、これから13日にかけても活発な雨雲がかかり 雨の降る量がさらに増えると報じられており、長野県の隣県では 雨による自然災害に厳重に警戒することが呼びかけられています。

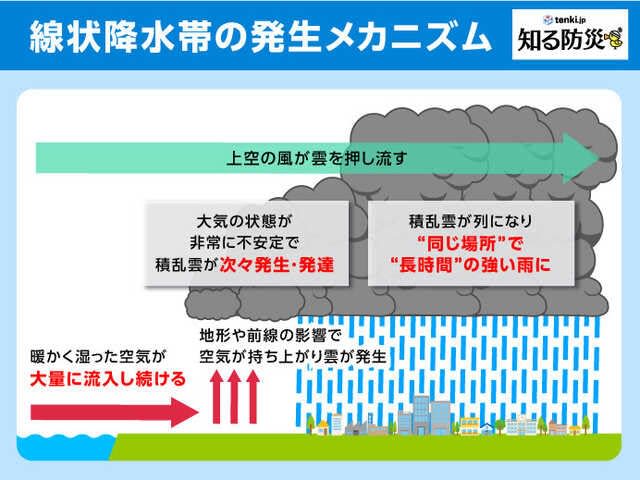

そもそも わが国の海沿い(沿岸)の地域においては、海上から立ち上る水分による湿った空気が本土に上陸し、それが雨や雪を降らせることとなっています。

例えば冬の時期の北陸エリアでは「ベタ雪」と称される水分の多い雪(湿雪)が降ることが知られていますが、今回のケースは それと同じような発生メカニズムにより、そのうえ(今回のケースは)それが巨大な積乱雲となって滞留することで「命に危険が及ぶ」土砂災害や洪水による災害発生の危険度につながっているようです。

そんな厳しい気象状況の中ですが、私たちの住む長野県域は 北陸エリアとは「山」で隔(へだ)てられており、それが いわば城壁の役割を果たしてくれています。

日本海沿岸で発生した雨雲も、移動する中で 長野県境の山地にぶつかることで水分が抜け、直接に海へと面する北陸県に降るような多湿の雨は 長野県に入った時点で相当程度が抑制されることになっているのは幸いと申せましょう。

但し、油断(予断)は禁物。

現に さきの令和元年には、千曲川の上流部にまとまった雨が降ったことにより 河川氾濫が起きるなどの大きな災害を受けた経験があるだけに、今後の気象情報を注視し 万が一の際には適切な行動が取れるよう備えておくことが肝要でありましょう。

ここのところ 列島のあらゆる場所で発生する「線状降水帯」なる〝巨大で動かない雨雲〟は、厄介このうえない存在となっています。

また再び列島のどこかで、これまでにも起きた自然災害と同種の被害が及ぼされるかもしれないと思うとき 忸怩たるというか、歯がみするような心境に至るところです。

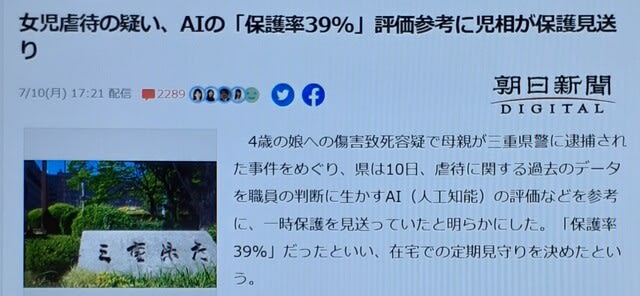

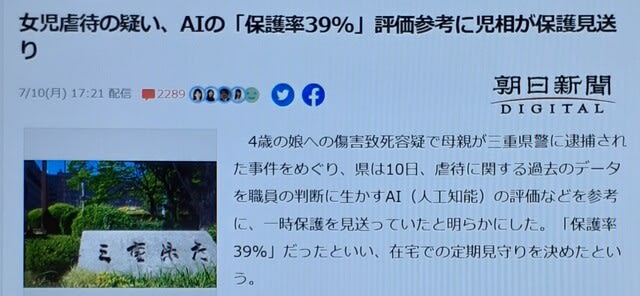

◆三重県の児童相談所が、女児虐待の疑いがあったのに、AIの評価を基に保護を見送り

自分の4歳の娘(A子ちゃん)を虐待し 命を奪うこととなってしまった傷害致死事件で、この母親が実際にA子ちゃんを虐待していたにも関わらず、所管の児童相談所が A子ちゃんを保護すべきかどうかについて、AI(人工知能)の判断を参考にしたところ AIの判断が「保護率39%」だったことから、保護を見送り在宅での提起見守りに止(とど)めていたことが分かりました。

結果、A子ちゃんは 家で再び母親の虐待を受けることとなってしまい、最悪の結果を招くことになってしまいました。

事後の調査によると、児童相談所は昨年2月 A子ちゃんの身体に痣(あざ)が見つかったとの連絡を受け母親らと面会しましたが▽あざが虐待によるものと断定できない▽母親が児相の指導や支援に応じる姿勢をみせた などのほか▽AIで評価した際「保護率39%」の低率を示したこともあったことから、A子ちゃんを一時保護せずに定期的な見守りとすることを決めたそうです。

富山県は 児童相談所業務において、虐待や虐待を疑われる過去事例をAIシステムに刷り込んだうえで、保護等の必要性について参考にしているとのこと。

所管(児相)は「AIの判断は あくまで参考値で、最終判断は人間がしている」とのことですが、今回 最悪のケースを招いた事案の中では、AIがそれ相当の判断の要因を成していたことは事実に他ならないところです。

これまでも私自身、例えば文書(公文書)を作成する際の AI(チャットGPT)の活用(導入)については懐疑的な面があることを述べているところですが、同じAIでも こんな使い方もあるのかと思わされると同時に、ここでもやはり AIに頼り過ぎることで望ましい判断ができなくなることの悪しき実例を見せられた感、ますますAIの導入に警鐘を鳴らさざるを得ないと改めて思ったところです。

特に 児童保育など 一律の判断が難しい〝ケースバイケース〟の案件について、そこにAIによる「過去事例」を当てはめることには やや無理があるのではと思わざるを得ません。

所管は 今回の案件について「AIはあくまで参考」とは言うものの、保護決定を判断する段階で「AIの判断も39%に止まっていることだし、今回は保護を見送ろう」としたことは往々にして見て取れます。

まさか 責任を追及された際に「だって AIが「保護の必要性は低い」と言ったんだもん!」と、AIを責任逃れの材料にしたとは思いたくはありませんが、今後 とりわけ行政職員がAIを活用する際には、自らの責任をAIに転嫁し「AIがそう言ったのだから仕方ない」と、間違った結論の導きをするのではないかと憂慮させられるところです。

問題が起きたとき「一体 そんなことを誰が言ったんだ?」は、原因追求の過程で必要な項目ですが、それに対する答えが「AIがそう言いました。」と平然と答えるようなことになりはしないかと、事案の発生の都度に心配になるところです。

さまざまな課題を抱える「青木島児童センター」について、先週末に園庭の外構を整備したのに引き続き、建屋に差し込む強烈な西日(西陽)を防ぐための「葦簀(よしず)」を交換して差し上げました。

これは、センターの隣りに住み 従来から青木島児童センターの子どもたちの環境整備に心を砕いておられるYさんの心根に共感した「長野千曲ライオンズクラブ」が Yさんと共同(協働)で、今後も青木島児童センターを継続的に支援してゆこうと一致したうえで行なわれたものです。

これに先立ち 去る5日には、Yさんとクラブ有志・そこに自主的に子どもたちも加わってくれ、みんなで一緒にみんなの園庭を整備しました。

2023年7月6日のブログ記事一覧-倉野立人のブログです。

2023年7月6日のブログ記事一覧です。日々の思いを、訥々と。【倉野立人のブログです。】

goo blog

その際 西側の窓に掛けられている葦簀(よしず)を目にした一同は、あまりのボロさに「こりゃ このくらいはスグにでも換えてやらにゃ…」となったものでした。

葦簀(よしず)というのは不思議なもので、その体裁が建屋の風合いを左右するものです。

これが風雨にさらされ劣化が進むと、何だか建屋そのものが手入れされていないような窮状(というとチト大げさですが)を表すようになってしまうことから「たかが葦簀・されど葦簀」ということで、このくらいは新しいモノを設(しつら)えてあげよう となったものです。

この日は あいにく人手が間に合わなかったことから、私が差し繰って物品の調達と張り替えを行ないました。(猛暑だったので苦悶の表情ですが ^^;)

この葦簀(よしず)、どのくらいの経年なのか知りませんが 随分と劣化が進んでおり、ちょっと力(ちから)を入れるとボロボロと解(ほつ)れてしまいます。

存外に作業は慎重を要してしまいましたが、それでも 脚立を駆使してボロを外し、新しいモノに掛け替えることができました。

作業は短時間で終了、それでも(葦簀が)リフレッシュされると、道路に面した(西側の)センターの窓側の見栄えは随分と良くなりました。

(ビフォーアフターは下のとおりです)

これらの作業には、2つの狙いがあります。

1つは 他でもない、青木島児童センターで時間を過ごす子どもたちの環境を整備してあげることです。

どうせなら、気持ちよく 安心安全のうちに「一時帰宅場所」である児童センターで有意義な時間を過ごしてほしいとの、いわば〝親心〟とでも申しましょうが。

で もう1つの狙いは、この青木島児童センターの現在の良好な環境を 市民の手で守ってゆく! との〝意思表示〟です。

長野市は、現状を度外視したままに 青木島児童センターを廃止し、小学校地への移転を目論(もくろ)んでいます。

その無理な計画は 他でもない子どもたちに対し しわ寄せが及び、今ある良好な放課後こども事業が壊されることになってしまう。

私たちは、新たな環境(インフラ)がキチンと整うまでは 今ある青木島児童センターを維持すべきと考えており、そのことについて ただ主張するだけでなく、実際に整備を(市民の手で)進めることで「子どもたちの良好な環境は 私たち市民も積極的に守ってゆきたい」と、明確な意思表示をしてゆくものです。

これら 関係者の善行(ぜんこう)が、どこまで行政関係者の心に響くかは分かりません。

でも 少なくとも私たちは、これまでの行政計画を見定めたうえで 現時点では「現状維持」が最も相応(ふさわ)しいと考えています。

それら「市民の冷静な声」を受けて、彼ら(行政関係者)が目覚めてくれることを願うばかりです。

で…次なる課題は「砂場の日よけ(タープ)」です。

これも管理者の〝やっつけ設置〟に終始していることから、Yさんの指導を受け 順次に整備してまいります。

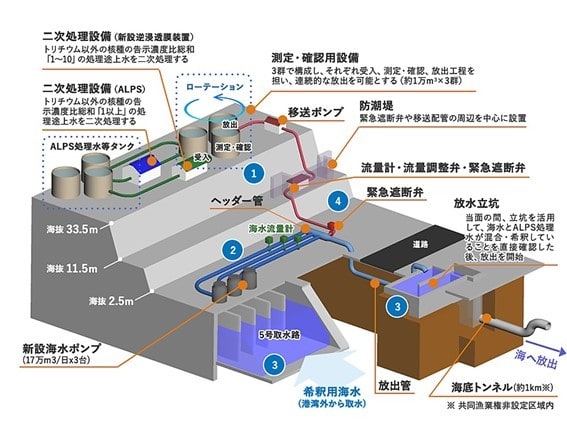

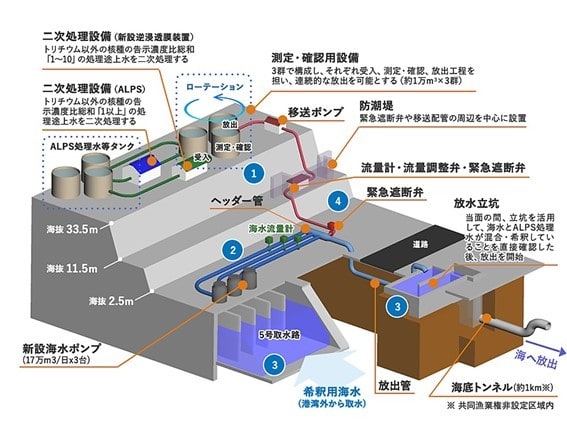

2011年3月11に発生した「東日本大震災」に伴い、地震や津波や甚大な被害を受けた 東京電力福島第一原子力発電所において、溶け落ちた核燃料デブリを冷却するための注水や原子炉建屋などへの雨水や地下水の流入によって汚染水が発生し、ここから放射性物質の大半を取り除いたあとに残るトリチウムなどを含む処理水が増え続けているのは周知のことです。

その処理水は 1日あたり100tをゆうに越える量が発生しており、このままゆけば年内~年明けにかけて保管用タンクが満杯になることが報告されています。

この状況に鑑み東電ならびに政府は 福島第一原発の建屋内にある放射性物質を含む水について、トリチウム以外の放射性物質を安全基準を満たすまで浄化した水(ALPS処理水)として安全基準を満たし、さらに海水で大幅に薄めたうえで「海洋放出」することを決定しています。

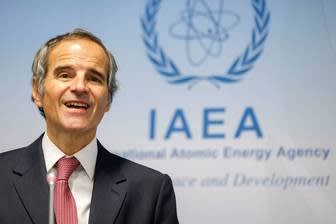

これを受けるなどし、さきにIAEA(国際原子力機関)のグロッシ事務局長が来日し 現地(福島第一原発)を視察したうえで「海洋放出は科学的根拠に基づくものであり、国際慣行に沿うと評価される。現地では処理水放出の準備ができており 政府がどのような決定をしても速やかに対応できる準備ができていると感じた。」としたうえで、同機関は福島に常設の事務所を設け 今後も処理水放出の状況を確認していくこと、そして風評被害などを懸念する地元に対しては「信頼を獲得するために透明性を持って説明を繰り返す」と強調したことが伝えられています。

併せて、放出計画に関する評価を盛り込んだIAEA包括報告書を日本政府に説明し、それを受けた政府・東電は 夏ごろの放出開始の〝お墨付き〟を得る段取りとなっていることになっているようです。

これらの〝経緯〟をもってすれば、東電福島第一原発処理水の海洋放出は 安全が確保されていると思われるところです。

所管の経済産業省も、HP等で その安全性のPRに努めています。

放出後も、水質などのデータの客観性を確保するため「第三者(機関)による確認」を開始・継続することを表明しています。

また、専門家は「人体への影響があるとされる トリチウムを含む水も、(人体に入っても)10日後には約半分が排出(排泄)されるなどして 体内にたまり続けることはない」と述べるなどしています。

しかし、関係者 とりわけ原発が面する海に関わる漁業関係者や関連産業の方々の懸念は未だ払拭されているとは言えず、今回の政府決定に対しても反対や懸念の声を上げるに至っています。

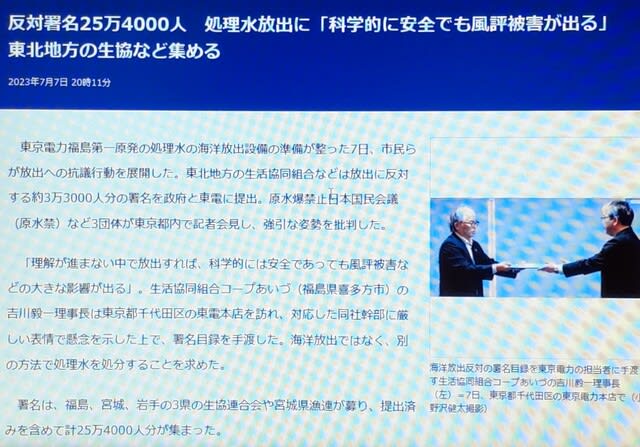

さきには 東北地方の生協などに従事する方々が25万筆を超える(処理水海洋放出)反対の署名を集めたことが報じられるなど、処理水海洋放出への不安は払拭されたとは言い難い状況であることが伝えられています。

そんな中、いま永田町で連立政権に立つ与党の代表が「福島第1原発の処理水を海洋放出する時期について、直近に迫った海水浴シーズンは避けた方が良い。」と発言、これが思わぬ波紋を広げているとのことです。

おそらく この政治家は、海洋放出の時期について せめて人びとが海に繰り出す時期を避けても(延ばしても)大勢に影響なく、その位の配慮をしてもイイんじゃないか、との〝軽い親切心〟で言ったのかもしれません。

が、その〝政治家の一言〟が、(海洋放出に)ナーバスになっている漁業関係者などの琴線に触れることになってしまいました。

「ほら、やっぱり人体に影響があるんじゃないか。」

「海水浴シーズンの放出はダメで 他のシーズンならOKというのは理屈に合わない。全てのシーズンがダメということだ。」などと、再び(海洋放出への)不信感が再燃・爆発することとなっています。

このことには、さきに発した政府・東電の〝約束〟が伏線となっています。

そもそも、政府や東電は2015年に 福島県漁業協同組合連合会に「関係者の理解なしには、いかなる処分もしない」と文書で回答しているのです。

言うまでもなく、現時点で関係者の理解は得られておらず 海洋放出そのもが認められていません。そこに「海水浴シーズンはダメ」という与党議員(政党代表)の発言は、政府・東電が半ば強引に海洋放出の計画を進めてきたことを裏付けることにもなってしまい、まさに〝覆水盆に返らず〟となってしまいました。

これを聞いた私は、政治家のセンセイ方の〝当事者意識の欠如〟を感じざるを得ませんでした。

海洋放出は既に決まったこと。でも 気の毒だから(放出時期は)ちょっとだけ遅らせてあげるのが親切ってもんじゃないの。

この発言は 関係者に配慮しているようで、全く配慮していない。

いわば〝上から目線〟の目溢(めこぼ)し発言と取られても仕方ないところでありましょう。

政治(行政)では、ときに厳しい判断を示さなければならないこともあるでしょう。

でも その時は、相手の立場に立って当事者意識を共有し そのうえで問題点を共に考え、相手が納得できるまで真摯に向き合うことが求められていると思います。

そのような真摯な行動無しに「絵」だけを描いてみせても、関係者は納得することは無いでしょう。

「オレは関係ないけど、せいぜい頑張ってね。」そんな内心をもった言葉のかけ方は、不信と不満の温床にしからならないことを肝に銘じなければなりません。

7日に「長野市鬼無里住民自治協議会」が、市教育委員会に対し「(地元の)鬼無里中学校を閉校してください」旨の〝要望書〟を提出したことが報じられています。

この報道に接した私は、何ともいえない〝デジャブ感(既視感)〟を抱いたものでした。

報道 また議会に対しても説明が行なわれてきた経過によると、これまでも鬼無里小・中学校の保護者と市教委が懇談を重ねてきたことや、来る2026年度には生徒数が10人を割り込む見通しを踏まえるなどし「閉校もやむを得ず」の判断に至ったとのことです。

この経過については (前掲のとおり)議会にも説明されてきたのですが、長野市におけるさまざまな出来事を経たうえで改めてこの報道に接したとき〝デジャブ感〟を禁じ得ないところでありました。

それは何いう「学校が、住民の要望で廃止される」との〝手続き論〟です。

ご案内のとおり学校という施設は 文部科学省の所管で、自治体(教育委員会)が 地域の教育拠点として整備したものです。

当然ながら それ(学校)は、教育委員会(行政)の方針の下に運営されており、校長先生が それ相当の裁量をもって 地域の教育拠点として重要な役割を果たしています。

その 行政主導で設置・運営される公共施設が、いざ廃止になるときは〝住民要望〟が根拠になることに、私はこれまでも 違和感を禁じ得ませんでした。

報道のとおり、人口(生徒数)減少が主な理由で廃止を余儀なくされるにしても、その「廃止の裁定」が、設置者たる行政(教育委員会)が責任(主体性)をもって表明するべきではないか。

それが「地域住民が廃止を要望したから廃止します」といいうのは、何とも他力本願…もっと言えば、他者(例えば議会)から突っ込まれたとき「イヤ、あくまで住民から閉校を要望されているので…」との〝究極の言い訳〟を用意したとも思わされるところです。

このとき、行政説明の中には「住民感情に配慮して…」との言葉が出され、行政から学校の閉校などを言い出すことは、住民感情に背(そむ)くとの〝配慮〟がにじみ出ているものですが、そのこと(住民への配慮)も「そこに市の教育行政の主体性はあるのか」との疑問符が寄せられるところでありましょう。

この「住民からの閉校要望」との〝手続き〟は、他の学校でも散見されています。

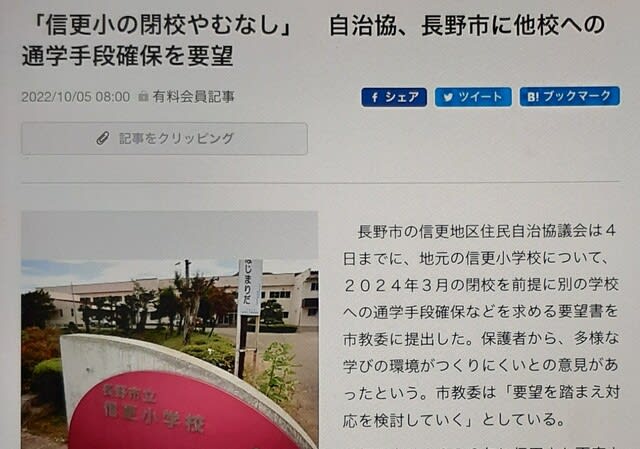

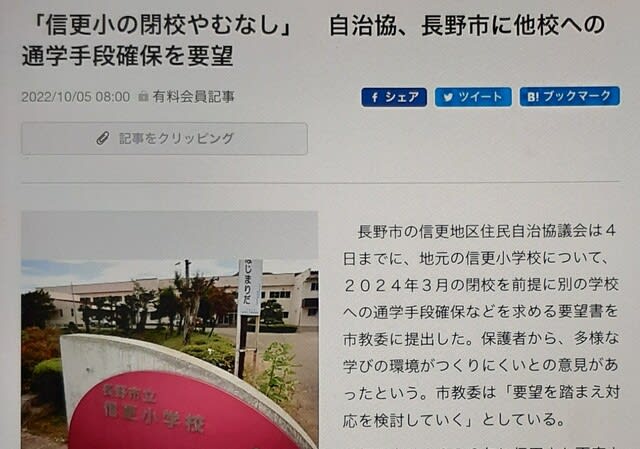

昨年10月には、信更小学校が 地元住自協の要望により閉校することになりました。

また 松代の清野小学校が、やはり住自協からの要望で閉校の方針が示されています。

これらの事例に触れて、私が感じた デジャブ感。

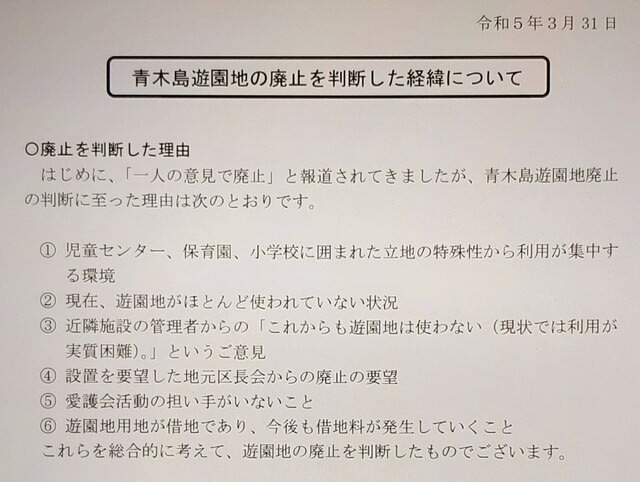

それは何いう「青木島遊園地の廃止」の〝手続き〟と似かよっているもの。

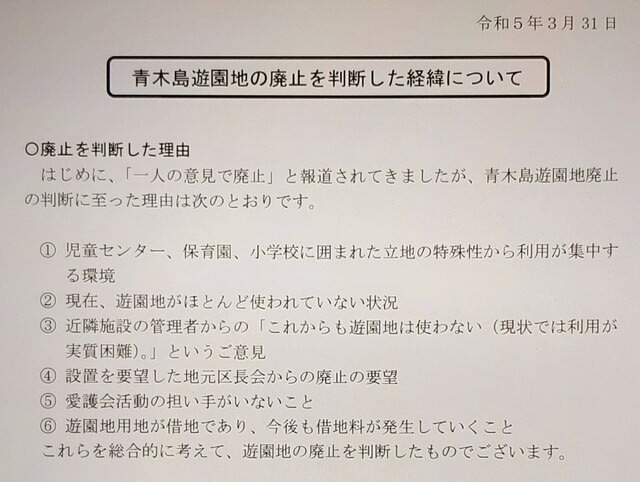

みなさん 未だにご記憶のとおり、青木島遊園地が廃止に追い込まれた際、その判断材料の一つに掲げされたのが「設置を要望した地元区長会からの廃止の要望」でありました。

このことについては、廃止を巡って紛糾した議会の議論の中でも 市側は「あくまで地元区長会が廃止を要望しているから(遊園地を)廃止します。」と言い切っていたものですが、そこに至った〝真実〟は (廃止は)市の都合で進められてきたものであり、いわば住民(区長会)は実質的に それ(市の廃止方針)に乗せられたのでありました。

・・・・・。

この〝あくまで住民要望です〟との手続き論を、遊園地問題と学校の閉校を直結させるつもりはありませんが、報道などで伝わる廃止の手法が あまりに似かよっていることから、市民の一人として 邪推せざるを得ないところです。

時代の趨勢(すうせい)により、地方自治体の運営は「住民主体」に移行する傾向にあることは歓迎すべきところですが、それと行政責任とがない交ぜになっているような状況には、違和感を禁じ得ないところです。

猛暑が続きます。熱中症に留意されご自愛ください。 6月議会閉会後、本会議質問の報告を優先してきたため、今頃となりましたが、9月市議選にあたっ...

市民の立場で 障がい者の支援に取り組むグループ「Gota」のメンバーと、そのこと(障がい者支援)について話す機会があり、そのうえで「今後 為(な)すべきこと」について話しが及びました。

この日の話しの端緒(たんちょ)は、共通の知人であるAさん(精神障がい)に関する行政対応について です。

この件の詳細については後日に譲ることとしますが、ここで大きく問題とされたのが、Aさんに関する課題(問題)に対する 行政対応について です。

Aさんが抱えることとなった課題について、本来は Aさんのことを第一に考え、挙げて対応に心を砕くべき支援施設・行政窓口・所管課職員などの(公的)関係機関が、早期対応をせずに 既に1年以上に亘って解決を先延ばし…というより〝棚ざらし〟にしている実態があります。

今回の課題(問題)について、Aさんには 何の非もありません。

にも関わらず、前掲の関係機関は Aさんが目立った抗議や問合せ等をしないことをいいことにしてか、具体的対応をしようともせず 時間ばかりを無為に過ごさせることになっているのです。

この悪しき実態は、Aさんの生活そのものを圧迫することになっていると同時に 結果的に 彼の社会参加をも阻害する要因にもなっており、本来は 障がい者さんを積極的に支援・救済すべき立場の者たちが、敢えて動かないことにより 当事者である障がい者さんの社会生活にマイナス影響を与えているものであり「Gota」とすれば、とても看過できるものではないと断罪するところであります。

この悪しき事例を初め、長野市の障がい者支援 もっと言えば、行政体そのものに さまざまな問題があることが再認識されました。

例えば縦割りの弊害…同じ問題に臨んでいるのに、担当部課がそれぞれ(てんでに)対応して 肝心なところで連携していない現実。

市民対応のずさんさ…エンドユーザー(納税者)である市民が問うているのに、案件を聞きっ放しで返答すらしない姿勢。

答弁のすり変え…聞いていることに答えず、詭弁を弄(きべんをろう)して問題をやり過ごそうとする姿勢。

これら「悪しき行政体質」は、これから事(こと)ある毎(ごと)に厳しく的確に指摘し 根本から直してゆかなければなりません。

そんな中、さきの6月市議会の「福祉環境委員会」での私の指摘に答えた、新任の保健福祉部長の答弁を契機に「Gota」として〝アクション〟を起こすこととなりました。

さきの6/19の福祉環境委員会で、施設に設置した高額機械・設備の扱いを巡り、それが利用者さんの工賃アップに=B型就労支援施設の目的に叶っているかを問うたところ、新任の保健福祉部長は「あながち知的障がい者支援施設は、工賃アップだけが主目的ではありません。」としたうえで「平均工賃アップは目指しているが、利用者がいきいきと施設で伸び伸び活動してもらうことも大切と考えています。」旨の 至極ごもっともな見解でを示したことから、果たして部長が 例えば市社会事業協会の各施設の(利用者さんへの対応の)実態をご存知かどうか疑問を呈することとなりました。

確かに、直ちに工賃アップにつながらなくても 利用者さんが伸び伸びと施設で時間を過ごしていれば了(りょう)としますが、実際には(各施設で)本来は主役であるハズの利用者(知的障がい者)さんが 職員によって「管理」されるままに時間を過ごさなければならないことになっており、部長の言う理想の姿とはほど遠い状況にあるのが実際のところでなのです。

そのうえで私は 所管課(障害福祉課)に対し「この際は、市社会事業協会の施設における 利用者さんを取り巻く環境の実態調査」を行なうよう意見しました。

どうやら 新任の部長はじめ多くの関係者は、利用者さんが各施設で〝伸び伸びと時間を過ごしている〟と思い込んでいるらしいのです。

それなら この際、各施設の利用者さんを取り巻く実態を調査してゆくべきじゃないだろうか。

各施設は、真に利用者さんが伸び伸び活動できる場を提供しているのか?障がい者支援ではなく〝管理〟に終始していないか?虐待や言葉の暴力など不適切な対応をしていないか?等々、さきに設備・機械の実態を明らかにしたように 今度は利用者さんへの対応の如何(いかん)について白日の下にさらしてゆこうじゃないか。

その実態調査を通じて、関係者は認識を新たにすべきであると考え、その意見に「Gota」としても同調してくれたのでした。

2023年6月20日のブログ記事一覧-倉野立人のブログです。

2023年6月20日のブログ記事一覧です。日々の思いを、訥々と。【倉野立人のブログです。】

goo blog

そのうえで「Gota」のMキャプテンは「この際、文書によるアンケートじゃなく、障がい者さんたちと市職員・団体関係者が一堂に会し (当事者さんから)直接(現状を)訴えてもらい、それに対して見解を述べてもらう〝対話型〟にしたらどう?」との提案をいただいたところです。

確かに これまでは、組織や施設の〝閉ざされた空間〟の中で、言いたいことも言えず、また 伝わるべき「真実」が歪曲されてきた面がありました。

そのこと自体が、問題を闇に葬(ほうむ)り 肝心な部分を先送りにしてきた実態があります。

であるなら この際は、関係者がカオを合わせたうえで 言いたいこと(言うべきこと)を言い、それに対して 相手の目を見ながら答えてもらう機会を設けるべきである。

それらの大義をもって「対話集会」を設営することとします。

当事者(障がい者)さんたちの抱える課題・置かれている状況を「生(なま)の声」として発信してもらい、その声のボールを直接キャッチした関係者が どんな返球をするのかを見定めてゆく。

これは 大事な、そしてインパクトのある展開になることと存じます。

今後 関係者と調整を進め、実現に向けギアを上げることといたします。

この日(5日)、懸案となっている「青木島児童センター」における子どもたちの居場所について「だったら 今ある「園庭」をみんなで美化し、自分たちの手で居場所を維持管理してゆこうじゃないか。」との機運が醸成され、実行に移されることとなりました。

ことの発端は、(ご案内のとおり)この青木島児童センターに隣接する「青木島遊園地」の廃止です。

それまで 子どもたちの最適な遊び場(居場所)であった遊園地が、大人の一方的な都合によって廃止に追い込まれ、それ(子どもたちの居場所)は無碍(むげ)のうちに奪われることとなってしまいました。

その後 長野市は、その愚行の名誉挽回として「青木島こども未来プラン(案)」をブチ上げ 大風呂敷を広げて「子どもたちの居場所を確保します」と言ったものの、そのプランなるものは 今の学校・放課後こども事業の現状を度外視したものであり、いわば〝絵に描いた餅〟の典型となっています。

で、その〝大風呂敷〟の中には「子どもたちの新たな遊び場(居場所)」も含まれています。

最適な居場所であった遊園地を廃止したバーター(代替え)として、小学校の校庭に新たな遊園地を造る(但し これは未就学児対象?)とか 既存の「中庭」を使わせるとか、あの手この手で名誉挽回を画策しているのですが、そのいずれにも〝無理〟があり 今の児童数や多様な子どもの見守りの難しさを勘案すれば、長野市の(無理な)計画は なお一層子どもたちにさまざまなリスクを与えるものになってしまうのが自明です。

これ(無理な計画)に対する、現場(支援員さんら関係者&子どもたち自身)の考えは 非常にシンプルで至極まともなものであります。

「無理矢理に新たな計画を拙速に進めるより、新たな環境がキチンと整うまでは 今のままでいいんじゃないか。」

長野市は、今の青木島児童センターが良好な環境であるというのに 無理矢理に小学校内への(センター移転/プラザへの統合)を進めようとしている。

遊園地を潰して、無理矢理に子どもたちを校内の施設に連れてゆこうとしている。

そんなことしなくても、子どもたちの最適な環境は 現状が一番なんだ。

そんな「思い」を共有しているのが、児童センターの隣りに住むYさんです。

Yさんは かつて青木島遊園地の設置に深く関わり、その後は遊園地の愛護会の一員として(遊園地の)維持管理に協力を惜しまず活動してこられました。その(愛護会活動の)一環として、児童センターの植栽の管理や除草なども行なってくださっています。

その後 残念ながら遊園地は廃止に追い込まれたところですが、Yさんは 相変わらず放課後児童の見守り事業に心を砕いておられます。

そんなYさん「遊園地は廃止されたけれど、子どもたちのための放課後児童の見守り事業は継続されている。で あるならば、せめて児童センターの周辺整備は変わらず行なってあげたい。」と 慈愛に満ちた発言を重ねておられるのです。

そんなYさんの「思い(慈愛)」に、地元のライオンズクラブ(長野千曲ライオンズクラブ)が「共感」の手を挙げたのでした。

たった独りで児童センターを愛護しようというYさんとコラボ(協力)し、ボランティアスピリッツをもって(センターの)周辺環境を整え もって(今までどおり)子どもたちの適切な居場所を維持してあげよう!ということで一致し、この日 共同(協働)作業を行なう運びとなったところです。

Yさんも稼業が忙しく やり繰りに窮(きゅう)しておられましたが、そこは子どもたちのため「エイヤッ」と日程を定めての作業です。

この日は、私とO会長 2名のライオンズクラブメンバーが作業に参加し、Yさんのご指導の下(もと)作業に臨みました。

自称〝何でも屋〟のYさんは いろんな道具をお持ちのうえに器用でおられ、手際よく植栽を刈り込んでゆかれます。

ボランティアスピリッツに燃えるO会長も、Yさんの背中を追いつつ 一心に枝片づけを行なっておられました。

やがて作業は二手に分かれ、私は「園庭」の草刈りを担うことに。

なにいう この園庭、当地の放課後事業で 非常に大切な役割を担っているのです。

児童の多様化に伴い、放課後児童を 如何(いか)に伸び伸び遊ばせ、そのうえで 目を行き届かせたうえで「もれなく見守ること」は、不可欠かつ重要かつ 非常に難しい作業(事業)となっています。

これが学校であれば、学年やクラスに分かれたうえで十分な人員配置の中で(見守りが)行なわれているところですが、それが一度(ひとたび)放課後事業に移行した途端に 多様で異年齢の児童たちが〝ない交ぜ状態〟となってセンターに来ることから、支援員さんはじめ関係者は 日々たいへんな責任を背負って業務に当たっておられるのです。

そのためには「園庭」が非常に適切な存在となっているそうです。

この園庭、遊園地が無き今 屋外で子どもを遊ばせる貴重な場所であると同時に、確実に児童一人ひとりに目を行き届かせることができます。

そのうえに立って、今ある園庭を美化し 子どもたちの良好な環境を現状のままに守る(維持する)。これは喫緊かつ重要な取り組みなのです。

で…私が園庭で作業を始めてほどなく、うれしい〝助っ人〟が数多(あまた)登場してくれたのでした。

児童センターで時間を過ごす子どもたちが「ボクたち・私たちも草取りをします!」と言って 作業に加わってくれたのです。

子どもたちは、紅葉(もみじ)のような小さな手を一生懸命に動かし 一心に草を取ってくれます。

〝人海戦術〟とはヨク言ったもの。小さな手作業なれど 多人数が加わって、用意した大きなビニール袋に みるみる雑草がたまってゆきます。

いつしか作業は 大人と子どもの共同(協働)作業に。

お互いに声をかけ合いながら、何というか 作業を楽しむ感にも至ったものでした。

時間経過と共に作業は進み、みんなで作業に臨んだ結果、みんなの園庭は それはキレイに美化されたのでした。

作業終了後、Y支援員さんの計らいで 子どもたちから「ありがとうございました!」の御礼の言葉をかけていただきました。

私たちにとって この一言がとってもうれしく、冥利(みょうり)に尽きた瞬間でありました。

その後、自分たちの手で美化した園庭で 子どもたちは雲梯(うんてい)に興じ「楽しい!」を連発していましたヨ。

「狭いながらも楽しい我が家♪」と歌の台詞もありますが、この園庭は まさにそれ。

青木島遊園地のように最適な環境が奪われた今、児童センターに通う子どもたちが安全のうちに楽しい時間を過ごせる 欠かせぬ場所となっています。

作業後にYさんと ライオンズクラブO会長は、今日の美化活動を契機に これからもボランティアスピリッツをもって この児童センターの環境整備(維持)を継続的に行なってゆくことで一致しておられました。

前掲のとおり、いま長野市が 半ば強引(拙速)に進めようとする「青木島こども未来プラン」には、明らかに無理がある。

だから私たちは、新たな環境が整うまでは 今の児童センター体制を維持すべきと強く思うところですが、ただ それを主張するだけではアピール不足の感がある。

だったら、心ある者たちが力と心を合わせて 身をもって児童センターを守る姿勢を示してゆこうじゃないか。

そうすれば、きっとそれ(思い)は周囲に伝播し「共感」を得ることができるだろう。

私たちの取り組みは 非常に些細(ささい)なものであると思います。

でも、この積み重ねを大事に継続的に育ててゆきたい。

そのことこそが、放課後児童の適切な環境整備につながることを信じて。

さて 次は、お化け屋敷もビックリの オンボロ葦簀(よしず)。ライオンズクラブ会長と相談のうえ、何とかしたいと思うところです。

・

さきの大雨の影響で 北信地域の中山間地域を流れる河川が氾濫し、複数の家屋に浸水被害が及ぼされた件で、どうやら それが〝人災〟である可能性が高くなっていることが報じられ、公共工事・とりわけ災害復旧工事について考えさせられたところです。

先週末から今週初めにかけ、列島は活発な前線の影響を受け、九州(熊本)エリアをはじめ広範囲に「線状降水帯」が発生するなどして、同じ場所で非常に激しい雨が降り続くことによる水害が発生しました。

九州では未明から雨が激しく降り、熊本では午前6時半ごろに線状降水帯が確認され 各地でこの時期としては過去最大となる雨が降りました。

この異常ともいえる降雨量の影響で、域内の河川が警戒水位を越えて氾濫し 建屋や農地に大きな被害が出たことが報じられています。

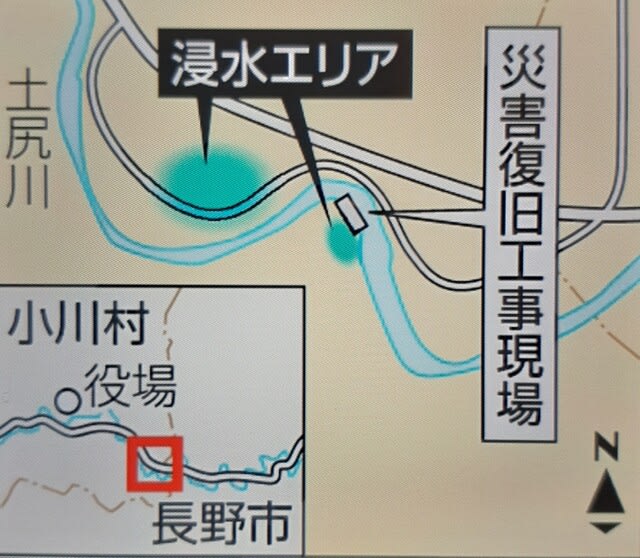

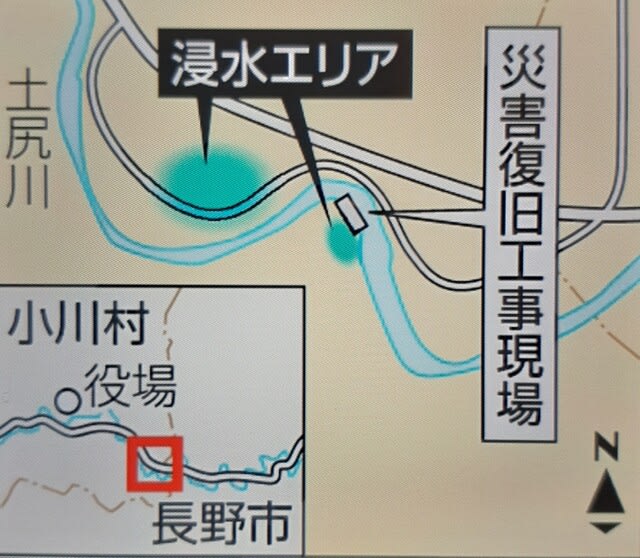

そんな中 長野県内においては、長野市にも近接する小川村の域内を流れる「土尻川(どじりがわ)」が氾濫し 複数の家屋に浸水被害が及ぼされたことが報じられ、それを聞いた私は「小川村エリア(土尻川上流域)にも線状降水帯が発生したのか?」などと思ったもですが、当時 その手の報道が無かったことから、やや訝(いぶか)しく感じていたものでした。

ところが後日になって、この水害について 長野県長野建設事務所が「今回の水害は、長野県が発注した災害復旧工事が原因と考えられる」と発表したことを知り、驚きを禁じ得ないと同時に その経過を知る中で〝現場対応の甘さ〟を指摘せざるを得ませんでした。

現場は、上水内郡小川村鴨之尾(かものお)地区を流れる土尻川流域です。山部を蛇行しながら流れる土尻川のカーブ内側で河川が氾濫しました。その左岸にある住宅6軒が浸水被害を受けたものです。

で、その被災地の直下で「公共工事(災害復旧工事)」が行なわれていたというのです。

県は 今年1月から10月までの予定で、昨年に発生した水害(災害)の復旧工事に取り組んでいました。

今回は、対岸(右岸)に重機を渡すため 河床に川の水を通すためのパイプを11本設置し、その上に盛り土をしていました。そこに(1日になって)パイプの処理能力を超える流水が押し寄せたため (盛り土の)上流側で河川水がせき止められ、カーブの内側にあたる左岸付近に(河川水が)溢(あふ)れた可能性があるとのことです。そこ(盛り土)には流木も堆積し それも河川水を溢れさせる要因の一つにもなったようです。

なお、この盛り土やパイプは 氾濫で押し流されたとのことです。

今回の不測の氾濫で自宅が浸水被害を受けた男性は「なぜ梅雨の時季に川をせき止めるような工事をしたのか。県もなぜこの時季に発注したのか。川の水量や雨量をどの程度想定していたのか」と憤りを隠せないでいる様子が伝えられていました。

(盛り土工事の模様)

長野建設事務所は「河川工事は、原則 冬季の渇水期に行なうべきだということは重々承知しています。が、できれば梅雨の時期までに終わらせたいと考え 工事を継続していました。」とのこと。

また 河川内の盛り土については、県と施行業者の間で、河川が増水した場合は(盛り土を)撤去する必要があることについては認識が一致していたとする一方で、実際に撤去に取りかかる水量などに関する取り決め等がどうなっていたかは「調査中」とのことでありました。

さらに、現場にいた施行業者は「このような急激な増水は想定していませんでした。当日は1人で 排水パイプに詰まった枝や草を取り除こうとしましたが、増水の勢いが強まり 危険を感じて退避を余儀なくされました。」とのことでした。

そのうえで県建設事務所は、浸水被害を受けた6軒を戸別訪問し「今後の原因究明などの結果を踏まえ、再発防止策を策定し安全管理を徹底していきます。」と説明した としのことです。

前掲のとおり、今回は大雨ではあったものの 土尻川の流域内に何もなければ、流量は多くとも 氾濫などすることなく(河川水は)流下していったところでありましょう。

ところが実際には (上の写真のとおり)河川を ほぼ塞(ふさ)ぐ恰好で盛り土がされていました。

こんな「ダム」があれば、河川水はそこに溜(た)まり 限界を超えた時点で氾濫することは必定でありましょう。

今回の氾濫被害は、復旧工事を梅雨までに終わらせたかった(でも既に梅雨に入ってはいるが)県の思惑と、予想を超えた大雨(による河川増水) さらに盛り土の撤去が間に合わなかった(撤去作業の)ちぐはくさなど、さまざまなマイナス要因が重なりあって起きてしまったものと思われます。

非常にレアなケースではありますが、いわば何でもアリの現下の天候に基づけば 最悪の事態を想定して早めに動かなかった行政責任は問われても仕方の無いところでありましょう。

そのような中で 県は、自ら「工事が氾濫の原因」と認めたうえで 被災世帯に対してどのような補償をしてゆくつもりでしょうか。

他県の事例でいえば、例えば 2021年7土石流災害が起きた静岡県(熱海市伊豆山地区)においては、上限1,000万円(被災者1割負担)の補償を示るなどの事例(これもモメているようですが)もありますが、今回は どのような成り行きとなるのでしょうか(なお小川村は、1世帯に5万円~2万円を支給とのこと)

今回の水害は、ほぼ〝人災〟の様相となっています。

地域住民のために 良かれと思って行なった(行なっている)公共工事が、逆に住民生活に大きな被害を及ぼすことになったことは大きな皮肉と言わざるを得ないところではありますが、いずれにしても 行政サイド(関係者)が常套(じょうとう)に使う「想定外」が もはや通じなくなっていることを改めて思わされると同時に、長野市としても〝他山の石〟とすべきことを再認識したところです。

※食事中の方には失礼いたします。今回の主なネタは「トイレ」です(画像もアリ)

この日(2日/日曜日)の午前中、私のスマホに 地域の少女(小学生)ソフトボールチームのコーチを務めるTさんからLINEが入りました。

見てみると、犀川河川敷グランドのトイレの不具合等を訴える「お叱りLINE」でした。

実は この情報(お叱り)は、今回が初めてじゃなく 2度目…イヤ3・4回目のことなのです。

LINEに気づくのが遅れたため とり急ぎ電話を入れると、電話に出たTさんは「おいクラちゃん、まただよ また💢」との声。

当座の用事を済ませて現場(犀川第2グランド)に急行しました。

この日は「長野市民ソフトボール大会」とのこと。Tさんがコーチを務める少女ソフトボールチームは、優勝候補の一角として出場しています。

グランドの傍(かたわ)らには 数基の仮設トイレが設置され、利用に供しています。

Tさんは そのうちのいくつかを案内してくれ、現場のトイレの劣悪ぶりを伝えてくれました。

例えばこの一基。ドアの内側から(ドアを)開閉する部品が欠落しており、一旦トイレに入ると 中からドアが開けにくくなっているのです。

見て判るように、トイレドア内側の開閉ストッパーが そっくり欠落しているのです。これ(開閉ストッパー)が無いと 内側からトイレドアを開けることができにくくなり、状況によっては庫内に閉じ込められてしまうことにもなってしまうそうです。

(現に、一人でトイレに行って閉じ込められてしまった人(小学生女児)もおり「誰か 出して~!」の騒ぎになったこともあったとか。したがってTさんのチームでは「トイレは一人で行くな」を徹底しているそうです)

んで…ここで Tさんと悪しけく現認されたのが〝その後の対応〟と思われる「措置」です。

トイレドア内側の欠落した開閉ストッパーの上には「ココをおす(押す)」の表示?があり、それも経日に伴い掠(かす)れている状態です。

と いうことは…。

どうやら、現状(開閉ストッパーが欠落した状態)では、ドアを開閉ロックしているポッチ(爪)を直接指で押し込むと庫外に出られるようなのですが、これはあくまで緊急避難的な措置です。

ところが この仮設トイレを保守点検する(した)者は、この開閉ドアストッパーが欠落していることを現認して(緊急の)表示をしたものの、その後 本格的な修理をせずに〝放置〟しているのです。

「故障を知りながら直していない」これは〝最悪のメンテナンス〟と言わざるを得ません。

さらに 別の仮設トイレは、構造が違うものの 似たような〝故障状態〟になっていました。

この仮設トイレは、レバーを回して開閉ロックするタイプのものですが、そのレバーが経年劣化で〝空転〟するようになってしまっており、ややもするとロックできにくいことになっているのです。

私も実際に中に入って操作してみましたが、確かにレバーがクルクル回り ロックしにくい状態になっていました。

Tさんは、これらの劣悪な状況を教えてくれたうえで 一言。

「なぁクラちゃん、この大会 知ってる?「長野市民ソフトボール大会」だぜ。で、大会の名誉会長は 誰いう荻原市長さま。」

「その市長さまが名誉会長を務める大会の会場トイレが この態(ざま)。これって どういうこと?」

「市長はレジュメで素晴らしい挨拶文を寄せているけど、オレらに言わせれば、仮設トイレの故障ひとつ直していないモン(者/市長(市職員))が、どの口で祝辞を話すんだと言いいたいよ。」と、怒りというか 半ば呆れておっしゃっていました。

で…Tさんと共通認識としたのが、これら仮設トイレを 幼気(いたいけ)な小学生、それも女児が使用する(せざるを得ない)ことの深刻さです。

(前掲のとおり)開閉ストッパーが壊れた状態で 閉じ込めに遭ったり、万々が一 ロックしたつもりがロックしてない状態で(使用中に)他者にドアを開けられでもしたら、これはPTSD(心的外傷後ストレス障害)になりかねない危うさを有していると言っても過言ではないと思います。

私は、トイレは〝人権問題〟でもあると考えています。

文明社会における「トイレ」は、あって当たり前の社会衛生インフラですが、それが果たして 全ての市民のニーズ(状況)に即しているかといえば 残念ながら 否(いな)であります。

そのうえで申せば、今回の 市有グランドにおける〝トイレ状況〟は、利用する人(とりわけ未成年女児)の人権をも軽視したものであり、こんなことを許している市の管理体制自体に疑問を呈するところです。

この件について 週明けに所管課(スポーツ課)に問えば「市有の体育施設については、巡視員が順番に巡回している」とのことでした。

で その巡回の内容をさらに問えば「主に清掃と洗浄水の補給」とのこと。

そこで、巡回の必須項目に「トイレドア(ロック)の動作確認」を加えることを強く申し渡すと同時に、件(くだん)の「ココをおす」の〝経日放置〟を厳しく指摘し、巡視員が故障を発見したら 直ちに本課(スポーツ課)に連絡し、その後は本課職員が速やかに対応するよう重ねて申し渡したところです。

そのうえで私は「今回の故障→不十分なメンテは〝氷山の一角〟じゃないの?」と問うたところです。

ここだけじゃなく、他にも数多(あまた)ある市有施設のトイレの管理(メンテ)状況はどうなっているのか…今回だけで複数箇所の不備が指摘されただけに、他も同様じゃないかと イヤでも杞憂(きゆう)されるところです。

このグランドについては、かかる〝トイレ問題〟に止(とど)まらず 水道の蛇口が壊れていたり、

ピッチに「イシクラゲ」が繁茂していたりと、まだシーズン半ばにも関わらず問題に枚挙の暇がありません。

長野市は「スポーツ宣言都市」を掲げ「第三次長野市スポーツ推進計画」を策定しています。

「第三次長野市スポーツ推進計画」長野市HP

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/3340/751729.pdf

せめて それに見合った〝最低限のインフラ〟は整えよ、と 改めてモノ申すところです。

子育て支援を進めながら母子の生活と自立を支援するため、児童福祉法に基づき設置される母子生活支援施設は、老朽化対策、機能強化が喫緊の課題である...