令和6年長野市議会6月定例会開会

行政視察に行ってまいりました。

「こども誰でも通園制度」勉強会

- 2024年05月10日

- 改革ながの市民ネットからのお知らせ, 活動報告

2024年5月8日

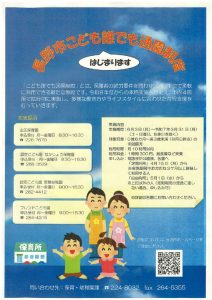

令和6年6月3日から始まる「長野市こども誰でも通園制度」

について、担当者(保育・幼稚園課職員)に協力いただき

勉強会を開催しました。制度の概要や現在の申し込み状況などの説明

を受け、令和8年度からの本格実施を見据え、より使いやすい制度に

するための課題についてなど有意義な話し合いもできました。

4月25日 管内行政視察を実施しました

- 2024年05月09日

- 改革ながの市民ネットからのお知らせ, 活動報告

2024年4月25日

改革ながの市民ネット 管内行政視察

①長野市農業研修センター

②長野市第二給食センター

③松代小学校

①松代町にある長野市農業研修センターを視察しました。

施設の概要、ほ場での実習や座学のコースについて、

担い手育成の取り組み状況についてなど説明を受けました。

当日は、初級コース受講の皆さんが実習をされていました。

②第二学校給食センターでは、施設・設備や運営状況や、

センター独自の様々な工夫や取組について説明をお聞きしたり、

試食をさせていただいたりしました。

③平成25年9月に完成した木造2階建ての松代小学校

を見学させていただきました。城下町の景観に配慮された

造りとなっており、また、子どもたちが気持ちよく過ごせ

そうな温かみがあって明るい校舎でした。

3月22日 管内行政視察を実施しました

- 2024年05月09日

- 改革ながの市民ネットからのお知らせ, 活動報告

2024年3月22日

改革ながの市民ネット 管内行政視察

①教育支援センター SaSaLAND

②長野市ジビエ加工センター

③道の駅中条

①4月6日にオープンする長野市教育支援センター

SaSaLAND(ササランド)の視察をしました。

施設の概要、運営体制、申し込み状況など

担当者から説明を受けました。

②平成31年7月から本格稼働している

長野市ジビエ加工センターを視察しました。

徹底した衛生管理のもと運営される施設を見学、

地域資源である「ジビエ」活用の取り組みについて

説明を受けました。

③道の駅中条

地元の特産品、ジビエ加工センターで生産したペットフード

なども店頭に並び、併設するお食事処では、ジビエの合い挽き肉

で作ったハンバーガーなどが販売されていました。