76回目の沖縄慰霊の日…「みるく世(ゆ)の謳(うた)」

松ヶ丘小の子どもたちとコスモスの苗植え

長野市保健所 6月の猫の休日譲渡会

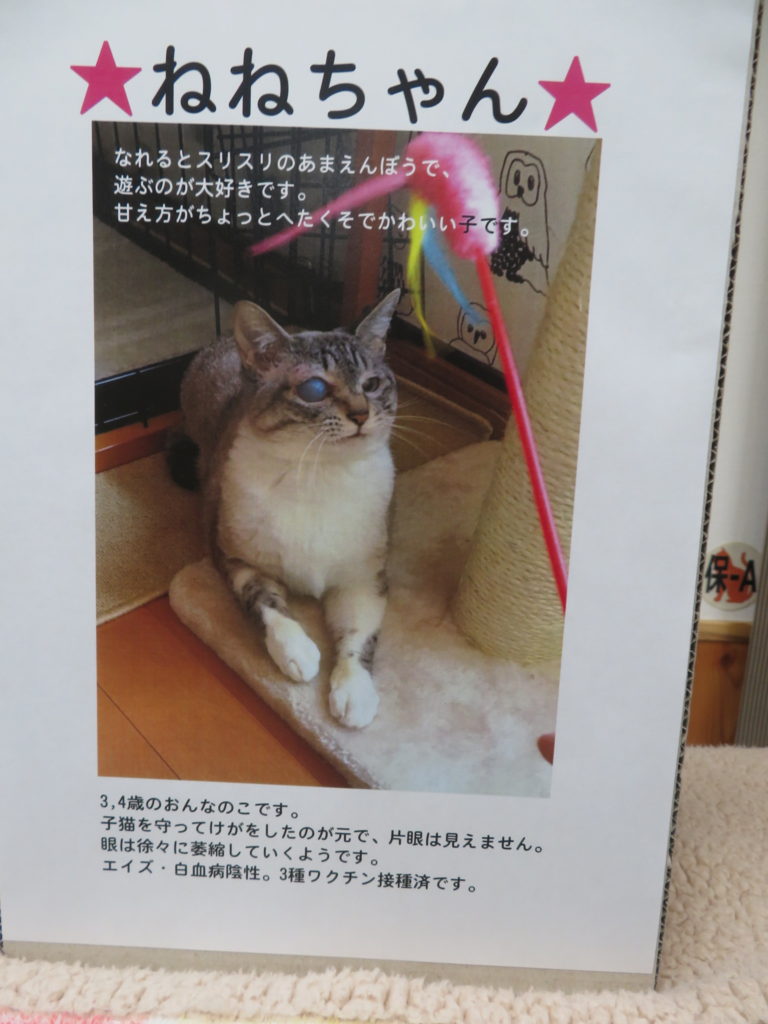

春先の発情、約2か月ほどの妊娠期間を経て、例年、4月頃からは猫の出産シーズン。そして、それが顕在化する今頃は、子猫を中心に、猫に関する相談が増えてきます。

ということで、長野市保健所で6月19日に開催された猫の休日譲渡会に出かけてきました。

休日譲渡会の様子

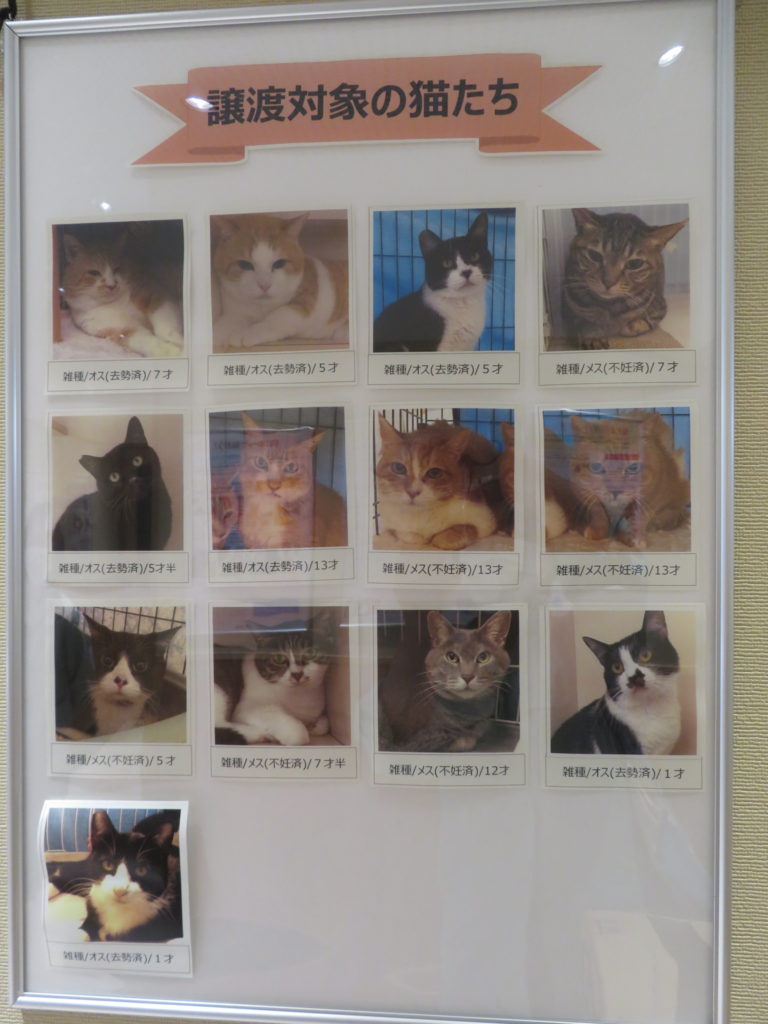

休日譲渡会は、市民のボランティアさんが保護している猫を保健所の動物愛護棟(猫舎)にお連れいただいています。猫を飼うことを検討している方は、保護し、日々お世話をしている方と直接コミュニケーションをとれて、性格、体調、お気に入りのことなどいろいろ聞けるのがとても参考になると思います。(ボランティア団体さんが開催する譲渡会も同じですね)

ペットショップでは品種、毛色(模様)、性別、ブリーダーが判断材料かと思いますが、こうしたところのネコたちには、さらに深い背景があります。子猫も、大人の猫もいますし、けがや病気持ちのコもいますから。

猫を取り巻く状況

伺った話では、テレビ(サンシャイン池崎さんなど芸能人が保護猫を飼う企画など)の影響がみられ、保護猫への関心が高くなったり、人慣れしていないコでも愛情を注いでいきたいと意欲を見せてくれる方もいるそうです。

また、市民ボランティアさんによる保護、TNR*、譲渡会等の活動(頭が下がるぐらい熱心な方が多い)の効果も出ていると思う、とのことでした。

*Trap(トラップ・捕獲、Neuter(ニューター・不妊去勢手術)、Return(リターン・元の場所に帰す)。猫も、鼠算のようにどんどん子供を産むことができます。そこで、野良猫などが無造作に増えるのを抑え、発情によるけがや事故のリスクも低くできます。これが、殺処分ゼロや、地域での猫に関する苦情を減らすことにつながります。

一方で、ご高齢で飼えなくなってやむを得ず手放すケースが増えたり、外にいるネコへの無責任な餌やりで、ご近所迷惑になっている事例もあるとか。

高齢者の世帯、単身世帯の増加、都市化などをふまえ、これまでと変えていかなければいけない課題があります。

より良い社会のために、責任あるペットの飼い方、地域猫活動などへ、より多くの方に関心を持っていただき、取り組んでいきたいと考えています。

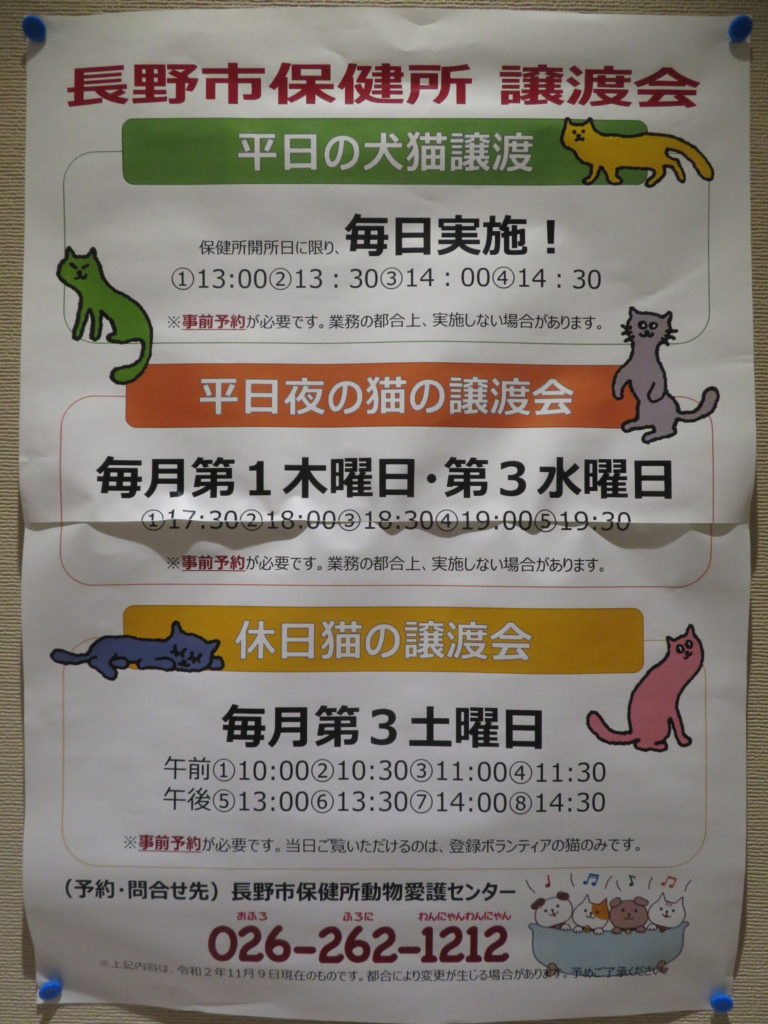

長野市保健所の譲渡会は3種類

通常の業務時間(平日の午後、13:00~15:00)

平日夜の譲渡会 (毎月第1木曜日と毎月第3水曜日、17:30~20:00)

休日の譲渡会(ボランティアさんの保護猫を含む) (毎月第3土曜日)

会場はどれも、長野市保健所の猫舎・動物愛護交流棟です。(長野市若里六丁目6-1、日赤の東側)

なお今は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、どれも事前予約制になっています。ご興味のある方は、長野市保健所の動物愛護センター(262-1212/ワンニャンワンニャンとおぼえるとよいですよ)へお電話ください。

長野市保健所動物情報トップページ https://www.city.nagano.nagano.jp/site/naganoshiaigo/

加藤市長、引退を表明

一般質問(個人)で登壇しました。

一般質問(個人)で登壇しました。

令和3年6月定例会がはじまりました

長野市議会の令和3年6月定例会が、6月10日に始まりました。

提出議案

今回は議案14件、承認6件、報告12件。

補正予算関係

- 令和3年度長野市一般会計補正予算

条例関係

- 長野市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例

- 長野市市税条例の一部を改正する条例

- 長野市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

- 長野市保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

- 長野市指定障害福祉サービスの事業等の従事者、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例

- 長野市放課後子ども総合プラン事業の実施に関する条例の一部を改正する条例

- 長野市樽池運動公園広場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例

- 長野市人権同和教育集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

- 千曲衛生施設組合規約の変更について

- 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について

その他

- 財産の取得について(中条情報通信施設サーバ機器)

- 市道路線の認定、変更及び廃止について

- 工事請負契約の締結について(資源再生センター基幹整備工事)

があります。

条例改正の関係は、押印廃止に関するものや、国の法令改正に準拠した改正、施設の廃止等に伴うものなどがあります。

今市議会の話題

長野市は、今年11月に現在の市長の任期が終わります。

10月末に行われる市長選挙に関し、現在2期目の加藤久雄市長は、公の場では、続けるのか、やめるのか、態度を明らかにしていません。そんなこともあり、マスコミや、議員の中でも、市長が進退をいつ発表するかに注目が集まっています。

最近の一部の報道では、今期で市長の職をおりるつもりらしい・・とありました。先輩議員によると「6月議会の冒頭のあいさつで、通常なら進退についても触れるってもんじゃないかな」とのこと。しかし、その議会冒頭あいさつでは触れずにおわりました。

6月10日の議会初日終了後、マスコミに囲まれ「身体をいつ表明するのか」と問われた市長は、「一般質問で問われたら応える」と言っていました(当日のNHKニュース)

となると、6月16日から始まる議会一般質問が、がぜん注目度が増してしまいます。6月は代表質問がありませんが、個人質問の冒頭は、各会派が時間を多めにとる傾向があります。質問通告などからみても、その中で問うていくとみられます。

市としては重要なことです。しかし、市政にはほかにもたくさんの懸案事項があります。この問題ばかりに集中せず、補正予算案や条例改正等を慎重かつ丁寧に審議し、議会本来のチェック機能にゆるみが生じてはいけないと肝に銘じています。

また報道各社のみなさんにも、市長進退、市議選以外の案件にも関心を持ち、報道に取り上げていただければ幸いです。

請願

今回、請願は8件提出されました。

「請願」は、地方自治法に定められた、市民が自治体に要望を伝え、議論させる方法です。課題や要望をお持ちの方は、議員を通して手続きをご検討いただき、有意義にご活用いただければと思います。

一般質問

6月16日(水)10:00からは一般質問が始まります(18日(金)お昼まで)。39人いる議員のうち、24人が質問に立ちます。

私も年度初めまでは質問する予定でしたが、会派内の調整で、今回は質問なしになりました。

自分が議員になって感じているのは、個人質問は、議員の信念、課題認識など、一人ひとりの個性が見て取れる、という点です。あらかじめ質問を伝え(質問通告)、答弁書も事前に用意され、質問する方も、答える方も原稿を読んでいる点では「学芸会じゃないか」という見方もあります。

でも、そこが表現の場であり、皆それぞれに工夫しているとみています。

もし、ちょっと時間があって「議会が何やっているか見てみよう」という方におすすめなのは、ご自分が投票したり応援している議員「以外」の質問も見ることです。

39人もの議員が、それぞれの思いで用意している質問、それへの理事者の答弁。会派(党派)や地域にかかわらず興味がわいたり、共感するような話が出てきたりするものです。

議会質問を見てみたいという方は、議場で傍聴できます。

事前のお申し込みにより、託児サービス 、手話通訳 、要約筆記 のサービスが無料でお使いいただけます。(お問い合わせ 長野市議会議会事務局 Tel:026-224-5057 Fax:026-224-5105)

でも今は、コロナ禍でもあり、インターネット中継をお勧めしています。長野ケーブルテレビ でも《地上11ch》で中継してくださいます。

今回は、市長選の件もあり、議場に取材に訪れるマスコミが多く、密になりかねないですね。

東方の動き

今定例会では、所属する福祉環境委員会において、これまで継続して要望している児童センターの密解消等について、引き続き改善を求めていきたいと考えています。

また、所属委員会とは違う委員会での審査になりますが、請願が提出されている「働く女性の家」の講座継続要望については、私自身も担当課に要望をしていることもあり、これにも特に注目しています。

また、個人質問の準備がない分、休会日に外部の会議や勉強会に参加するなど、自身の課題にかける時間が確保できているのはありがたいです。どれも地域を良くすることにつながる内容と考えています。

それぞれの分野の関心の高い方、ご経験豊富な方々にいろいろ教わったり、実際にどう実現化していくかを考えています。やりたいこと、目標に向けてどうアプローチするかなど、いろんなアイデアが頭をグルグル。ちゃんと課題整理して、今後にいかしていきますので、どうぞご期待ください。