「地域ぐるみのらねこ対策」@上山田温泉地区 に学ぶ

千曲市の上山田温泉は、地元からも、遠くからもお客さんが訪れる北信を代表する温泉地。

そんな地域で、猫問題に「地域ぐるみ」で取り組み、TNR*を進めているということで、地域での手術日にお邪魔し、見学させていただきました。

*TNR:Trap(捕まえる)、Neuter(不妊化手術)、Return(元の場所に戻す)。猫を今以上に増やさず、今ある命を大切に見守る地域猫活動。

手術日の流れ

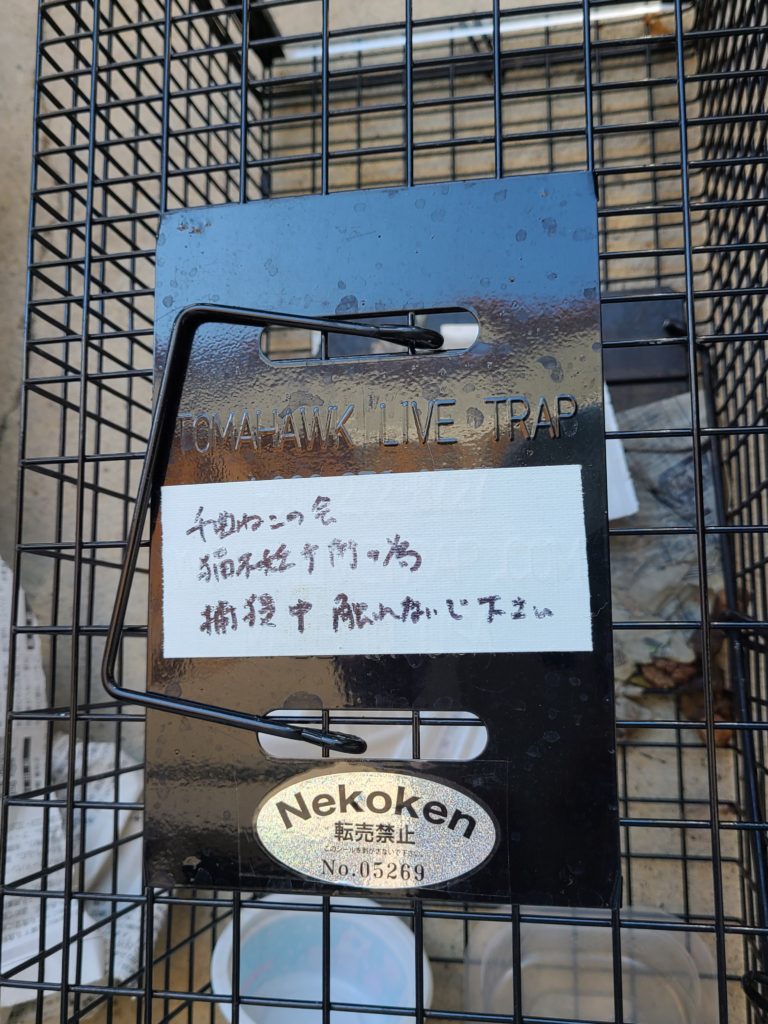

手術日の前日までに、先ずは、餌を仕掛けた捕獲器を、捕獲対象の猫がいるエリア、地点に設置しています。

そして当日朝、千曲ねこの会、自治会役員さんたちが、あらかじめ仕掛けておいた捕獲機に入った猫を活動拠点に連れてきます。

まだ去勢避妊手術をしていない猫が入った場合は、移動式手術車で順次手術していきます。(麻酔薬の注射、体重測定、手術、経過観察等)

手術後、再び役員さん方で、その猫がもといた場所にリリースします。

上山田温泉地区の取組と成果

ここに至るまではご苦労もあり、理解を得るのが大変だったとお話を伺いました。

野良猫の去勢避妊手術にかかる費用は、市の補助もありますが、地元自治会で負担しています。そうすると「なんで自分たちのお金を、野良猫のために使うんだ?」という声が上がってきます。地域ぐるみで活動する体制をつくる、お金の使い方に理解を得ることは、話を聞くまでもなく、大変だったと思います。

今は、自治会役員、地域の団体(旅館組合等)の方が、地区行事の一環として交代で、協力いただいているそうです。

今日は用事が重なり、私は1頭目の黒猫(オス)の手術が始まるまでしかその場におれませんでしたが、捕獲した猫の手術にはほぼ午前中いっぱいかかるだろう、と見込まれていました。

これまでの取組で、地元の方からは、「そういえば猫減ったよね」との声が聞かれました。

人間から見れば、猫による被害(花壇を荒らす、糞尿を置いていく、鳴き声、交通事故等)を減らし、猫自身も、鼠算式にどんどん増えることなく、その命を落ち着いて全うしやすくなる、というメリットがあります。

きっかけは、千曲ねこの会さんのイベント

こちらに伺うきっかけになったのは、6月に千曲ねこの会さんが主催した写真展での講演会でした。

講演会の講師は、移動手術車で手術をされている獣医師の松木さん、そして地元自治会連合会長の青柳さん。野良猫の問題を環境問題ととらえたり、補助の出し方(公金の使い方の考え方)、他自治体の取り組み事例など、すぐ消化できなかったのですが鍵となる情報の多い、濃い内容でした。

*松木獣医師のご講演資料は、下のリンク先にあります。

千曲ねこの会 https://www.chikumanekonokai.com/

しんけん動物病院(動物移動手術車) https://www.shinken-animal-hospital-animal-moving-operati…

長野市での取組へ

私のSNSを見ている方からは、「猫好きなの?」とよく聞かれます。

はい、好きです。(犬やほかの動物も、生き物全般に好きです)

ですが、私がこうした問題に関心があるのは「猫が好きだから」だけではなく、猫に感心のない人にとっても、暮らしやすい地域社会を実現するためには大事なことなんじゃないか、と思うところがあるからです。

上山田温泉地区の取組でも、役員さんの中には、どちらかというと「猫嫌い」という方もいらっしゃるようですが、取り組みをしてくださっています。

松木さんがご講演でふれられましたが、猫問題は、野良猫のほかに、多頭飼養(崩壊)も社会問題となっています。これらは、動物愛護に止まらず、環境や福祉の視点から捉えることで、その本質的な問題解決につながる期待があります。

長野市でも、保健所の動物愛護センター、猫の保護や譲渡に取り組むボランティアという従来からのアクターに加え、地域、環境、福祉(高齢者、障害、生活支援等)の多面的な視点からの関係者、専門職が連携し、問題解決につながるように取り組んでいきたいと思います。